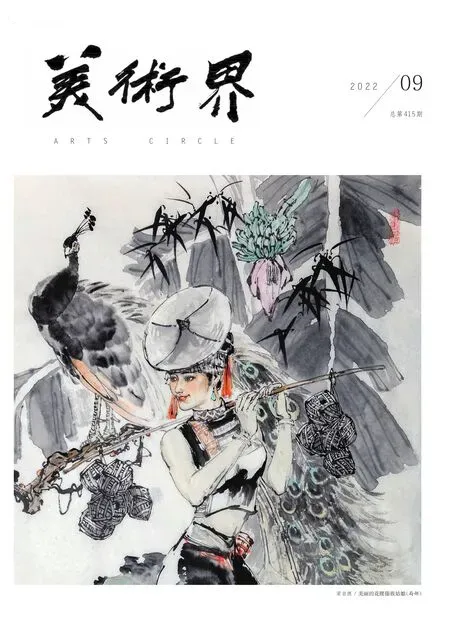

写生、创作与作品的时代精神

——兼谈笔墨当随时代

2022-09-28张云龙

文/张云龙

张云龙/泊纸本重彩238cm×128cm 2012年

明末清初画家石涛所著的《苦瓜和尚画语录》在中国画坛的影响可谓深远,其“笔墨当随时代”的重要论点被不少画坛理论家和创作者奉为圭臬。基于此,时代性和时代精神成为画家进行创作的题中应有之义。然而关于此句的解读却在不同的时期、不同的语境中呈现出不同的取向和态势。有些人更多地把笔墨当随时代的“随”理解为跟随、紧随,这种观念未免对时代过于亦步亦趋,从而缺少了创作的主观性和主动性。而有些人则把“时代”理解为时代的趋势和潮流,如此便产生了新的问题,趋势由谁定义,画坛巨擘?还是美术管理机构?如此理解自然是失之于偏颇。

石涛的本意是笔墨要具备时代性,强调创作不为古法所拘,不受先人风格所限。所以,正确理解我们当下的时代性对于每一个创作者而言都意义重大。同时,笔墨当随时代的实现路径是什么,怎样才能不被同时期的潮流所裹挟,从而拒绝盲从和媚俗呢?作为一个美术从业者,基于一直以来的学习、思考和创作,我认为一方面要正确领悟当下的时代精神,另一方面要在写生和传承的基础上进行创新,才能既吸收传统文化的精髓,又不被传统所束缚,从而“法古而不泥古”。

写生:体验与感受

新时期以来,美术创作的媒材更为丰富,媒介更为多元,综合条件更为便利。枯坐画室便可极目四野,纵横八荒。如此一来,写生似乎对于有些创作者而言就显得没那么重要了。于是,几张从网上下载的高清照片,一台扫描仪,就可以轻松完成创作的准备工作。借助更便捷的工具和方式自是可以,但忽视写生的投机心态断然要不得,因为写生不仅仅是为了获得素材,更重要的是对被写生对象的感受和认识,对写生现场的全方位体验,如此才能更好地调动创作者的创作灵感和生气。

↑张云龙/远航之泊之一 纸本重彩90cm×90cm 2015年

↓张云龙/远航之泊之二 纸本重彩90cm×90cm 2015年

↑张云龙/远航之泊之三 纸本重彩90cm×90cm 2015年

↓张云龙/远航之泊之四 纸本重彩90cm×90cm 2015年

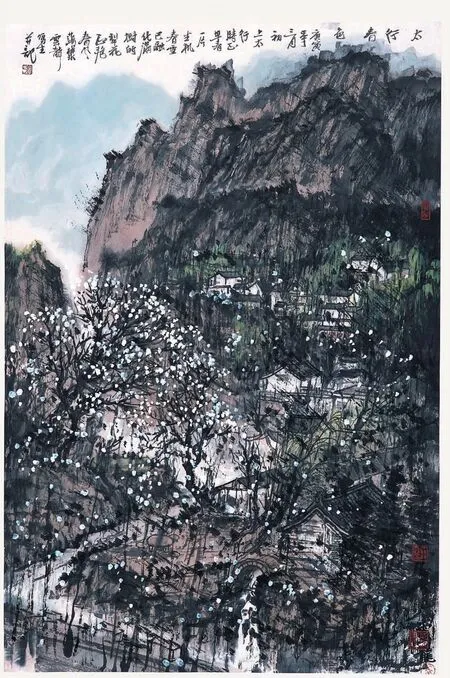

张云龙/太行春色68cm×46cm 2014年

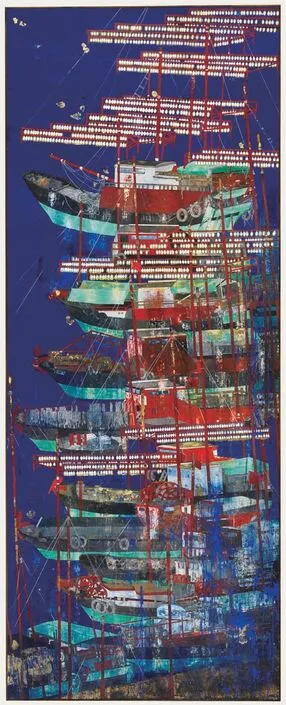

张云龙/归航纸本重彩280cm×125cm 2015年

明代董其昌在其《画禅室随笔》中有言:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营……”不仅作画如此,行万里路也浸润到中国文化的血脉中。所以,诸如“行旅”这样的字眼才让国人念兹在兹。于是,纵然行路难,多歧路,很多人还是义无反顾地仗剑天涯。这样便有了李白在蜀地感慨危乎高哉的超拔,杜甫在夔州见不尽长江滚滚来的开阔,王维在凉州边塞单车欲问边的悲壮,苏东坡在赤壁高唱大江东去的旷达。而对于画家而言,写生就是行万里路的重要实现方式。为了创作我的“远航之泊”系列作品,我到广东阳江去写生,也到敦煌莫高窟去寻找颜料与色彩运用的灵感。从中国南海到西北边陲,从碧波万顷到黄沙漫漫。我从海边渔船雁阵感受到渔民的乐天知命,渔唱起三更;也从莫高窟壁画被岁月侵蚀的斑驳色彩中倾听到曾经商贾云集的敦煌留下的千年一叹。这纵贯东南和西北的行旅,既是我个人写生留下的清浅足迹,也是数千年来古老中国陆上和海上丝绸之路镌刻下的不朽印记。

记得写生时见到海港渔船时的情动于心,当时正是傍晚归航的时分,西天霞光万道,粼粼波光中满载的渔船逆着光向岸边驶来,一时间,遥远的天际和近处的渔港,浩荡的历史之风和咸湿的海风,小小的港口和由千百个港口编织的贸易网络,一并裹挟而来。这船也是一个窗口,透过这窗口往历史深处望去,是千万艘中国古商船由南中国海出发航行向世界各地,传播华夏文明的火种。透过这窗口展望未来,是21世纪一带一路编织的以中国为起点的世界大同。

创作:传承与创新

从写生到创作,除了进行必要的艺术构思,还需要充分理解当下的时代精神。所谓时代精神,首先要理解“时代”,当下的时代不是孤立的从天而降的时代,对于一个文明古国而言,我们有着悠久的文化传承,数千年的风云激荡,无数劳动人民的筚路蓝缕,才奠定了中华民族的历史传统,开创了当下的新时代。工笔重彩画在我国的发展已有数千年,是我国最古老的画种之一,敦煌莫高窟的壁画成为其发展史上璀璨的明珠。我们要善于从先民的创作中汲取营养,寻找灵感。那些矿物质颜料的提取、运用,色彩的涂抹和勾勒,时至今日对我们依然有很大的借鉴意义。

重彩画更多地体现出民间和大众的审美,同时,以莫高窟壁画为代表的重彩画,体现着东西方商贸往来的繁荣和古老中国面向世界的开放胸襟。经变画莫不是其中典型的代表?无论从题材、表现内容、表现方式上,某种意义上都是“中西合璧”的。宋元以后,工笔重彩画的发展逐渐没落,文人水墨画成为画坛的主流。相对于重彩画,水墨画则更体现着文人墨客的雅趣。基于士大夫阶层的精神追求和禅宗的影响,水墨画更多呈现出幽寂、野逸、情景交融的审美意味。当今,我们更强调文艺为社会主义服务,为广大的人民群众服务,于是更有群众基础的工笔重彩画就有了更广泛的用武之地。而随着士大夫阶层的没落乃至消陨,传统的水墨画遭遇了发展的尴尬,颇有些后继乏力。

今天,我们面向世界有了更从容的心态和底气,更包容,也更开放。正因为如此,有人才说“只有盛世才有工笔重彩画”,表现这种百舸争流、千帆竞渡的时代气象,非重彩不足以呈现出其大气、自信与风度。

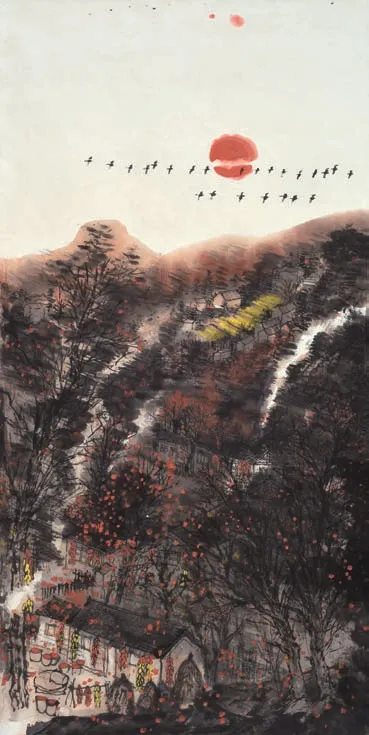

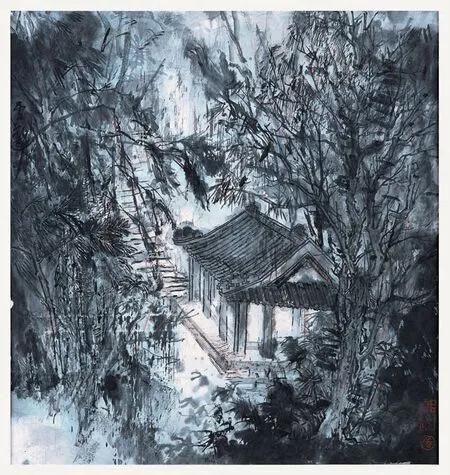

张云龙/山林夕照 128cm×68cm 2016年

张云龙/丛林深处68cm×68cm 2014年

中国传统艺术在当代往往被曲解和异化为脸谱化、概念化的符号和形象,真正意义上的传承和转译,并非对形象和符号的简单摹拟,而是精神方面的贯通和契合,并找到在当代的着陆点。毕竟“创新和传承应该一脉相承”,一定程度上,二者如同硬币的两面。所以在进行工笔重彩创作时,我一方面积极从传统中寻求灵感,主要运用石青、石绿、朱砂、云母、银朱、赭石、铅粉、蛤粉等矿物色,积极拓展金箔、铜箔等材料的表现空间。这些矿物色不仅仅是表现载体,也成为了被表现对象,我着力表现其色块、质感、纹理。另一方面,在构图上也借鉴日本浮世绘版画的装饰性风格,并基于此进行再次创新,形式不仅服务于内容,一定程度上也成为更重要的“内容”,从而成为如可乃夫·贝尔所言的“有意味的形式”。在传承的基础上进行创新,作品也具有了更当代和多元的品格,并呈现出开放的态势,不仅内蕴开放精神,解读空间也是开放的,这也契合了当下的时代精神。

《远航之泊》系列作品曾获第五届全国青年美展优秀奖并入围第十三届全国美展,这既是荣誉,更是我创作历程的重要节点和见证。与同时期众多作品一道丰富乃至定义了这个时代我们的美术创作底色,这不也是笔墨随时代的一种体现。

张云龙

1988年出生于河北邯郸。本科、硕士就读于广州美术学院。目前首都师范大学美术学院2019级博士研究生在读,师从韩振刚教授。中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会会员。作品荣获第五届全国青年美术展览优秀作品奖,入选第十二、十三届全国美术作品展览,中国美术馆首届收藏青年美术家作品展。作品被中国美术馆等单位收藏。