家庭教养视角下幼儿闲暇生活状况探析

——基于C市主城区374名幼儿的调查

2022-09-26阮诗文

阮诗文

(巢湖学院文学传媒与教育科学学院,安徽合肥,238000)

一、研究背景

《3~6岁儿童学习与发展指南》提出,要珍视游戏和生活的独特价值,创设丰富的教育环境。[1]游戏是极有意义的学习方式,幼儿的生活是其重要的学习途径。中外教育家对生活的独特价值均有所论述: 杜威指出生活即教育,幼儿在自身的生活中获得经验,接受教育,并取得独特的价值。[2]陶行知提出教育即生活,不是生活就不是教育,是什么样的生活就是什么样的教育。[3]幼儿闲暇生活是指在无成人制约的状态下,幼儿进行的自由自在的活动总体。幼儿在快乐的童年生活中汲取有益于自身发展的经验,而闲暇生活中的自由性、自在性、自主性、独立性、创造性为幼儿的这些经验创造了条件。因此,对幼儿闲暇生活进行探究能够反映家长的部分教育观念,厘清家长对闲暇生活价值的判断,帮助家长合理规划幼儿的闲暇时间,为幼儿营造健康的成长氛围。

二、研究设计

(一)研究对象

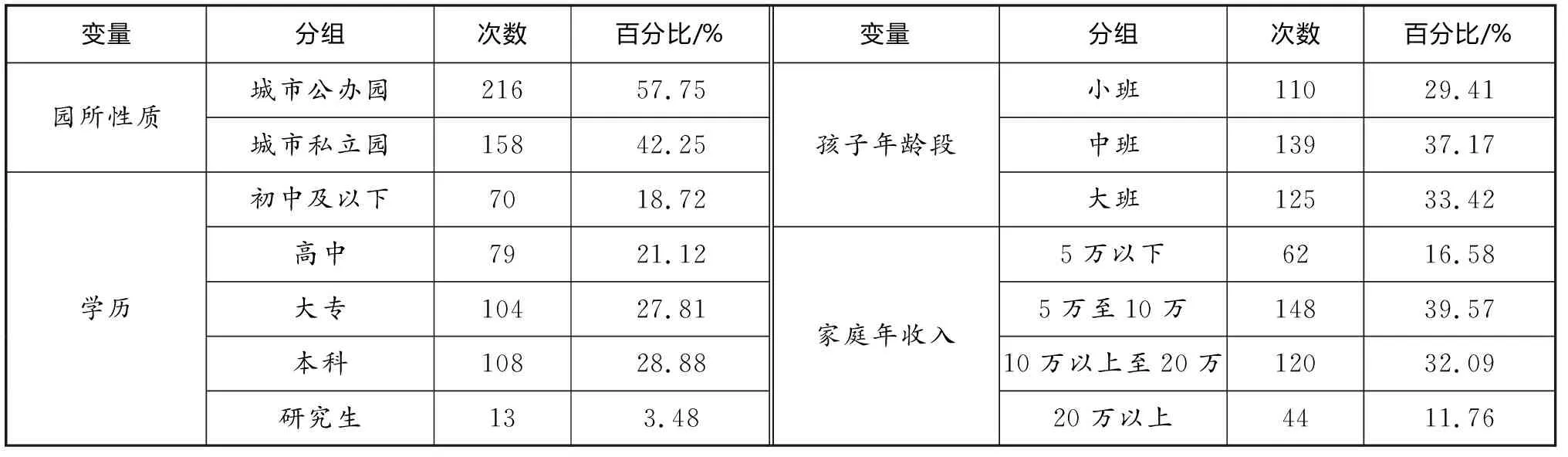

在综合考虑幼儿园办学历史、等级水平和园所性质的基础上,本研究选取C市6所幼儿园(3所公立、3所私立)的家长为调查对象,于2022年初发放纸质问卷420份,回收问卷392份,其中有效问卷374份,回收率93.3%,有效率95.4%。本次问卷人口学信息如表1所示。同时,抽取5名家长进行线上线下访谈,采用录音的方式进行记录并还原文字信息,以了解其深层次的闲暇观念与行为背后的原因,访谈内容主要是了解家长的闲暇生活观念及行为背后的原因,以弥补问卷法之不足。

表1 研究对象的人口学信息

(二)研究工具

采用自编“幼儿闲暇生活状况调查问卷”作为调查工具,根据初步调研过程中出现的问题,对题干表述有歧义、选项模糊的题项进行修订。经过多次修改,最终问卷内容主要涵盖幼儿闲暇生活的时间、地点、陪伴者、内容和家长的闲暇生活观念五个方面,共30个题项。采用SPSS 21.0软件对有效数据进行统计分析。

三、研究结果与分析

(一)描绘闲暇生活现状的三要素:时间、地点、陪伴者

学前儿童课业任务少,学习压力小,因此拥有更多的闲暇时间,而有时间是闲暇生活的前提。对闲暇时间的分配以及决定权能够体现幼儿闲暇生活的部分特征。调查结果显示,总体上看幼儿在闲暇时间中每项活动的时间分配不均衡,体育活动的时间明显不足。

如表2所示,关于“闲暇时孩子在哪活动最多”的调查显示,家是幼儿闲暇生活的主要场所,公园等自然场所次之,户外人文场所,如博物馆、科技馆、图书馆、海洋馆等光顾最少。关于“闲暇时谁陪伴孩子更多”的调查显示,父亲参与陪伴不足,闲暇时陪伴幼儿最少的是同龄小伙伴,对其他问题的调查也印证了这一结果。关于“您是否会为孩子安排社交活动”的调查显示,17.91%的家长选择“经常为孩子创造社交机会”。有关闲暇活动内容的调查显示,选“社交活动(和同伴一起玩)”的人数占47.43%,在众多活动中排倒数第二位。关于“影响您孩子闲暇生活质量的原因”的调查显示,选“缺少共同玩耍的小伙伴”的人数占42.84%,在众多原因中排第三位。以上调查结果均显示,幼儿闲暇生活的地方不够多样,其闲暇活动对同伴的需求得不到满足。

家是幼儿度过闲暇时光的主要场所,家长是陪伴幼儿的重要他人。在关于“您每天高质量陪伴孩子的时间”和“您每天在家使用电子产品的时间”的调查显示,家长高质量陪伴孩子的时间(1.07小时)低于家长自己玩电子产品的时间(1.67小时)。在“幼儿闲暇时间的活动由谁决定”题项中,9.09%的家长选择“父母完全主导”,8.29%的家长选择“孩子完全主导”,56.15%的家长选择“父母与孩子协商后决定”,26.47%的家长选择“孩子与父母协商后决定”。对“孩子自己决定闲暇生活的频率”题项中,选择“总是”的占1.87%,选择“经常”的占44.12%,选择“偶尔”的占51.34%,选择“从不”的占2.67%。可见,幼儿闲暇生活的决定权主要在家长。

表2 幼儿闲暇生活的时间、地点、陪伴者

(二)闲暇生活内容

根据访谈结果中家长提及的闲暇活动内容及文献资料中对闲暇活动类型的划分,本文将闲暇活动分为5类,即娱乐活动、游乐活动、学习活动、社交活动、体育活动,并在每个选项后列出示例活动供家长选择。调查结果显示(表3),娱乐活动和游乐活动在闲暇生活中备受青睐,占据大部分闲暇时间。表2显示,幼儿每天平均体育活动时间为0.37小时,即22.2分钟。表3显示,33.93%的幼儿每天的主要的闲暇活动内容为体育活动。这表明,不论是体育活动的时间还是体育活动的人数占比均较少。

表3 闲暇时间主要活动内容

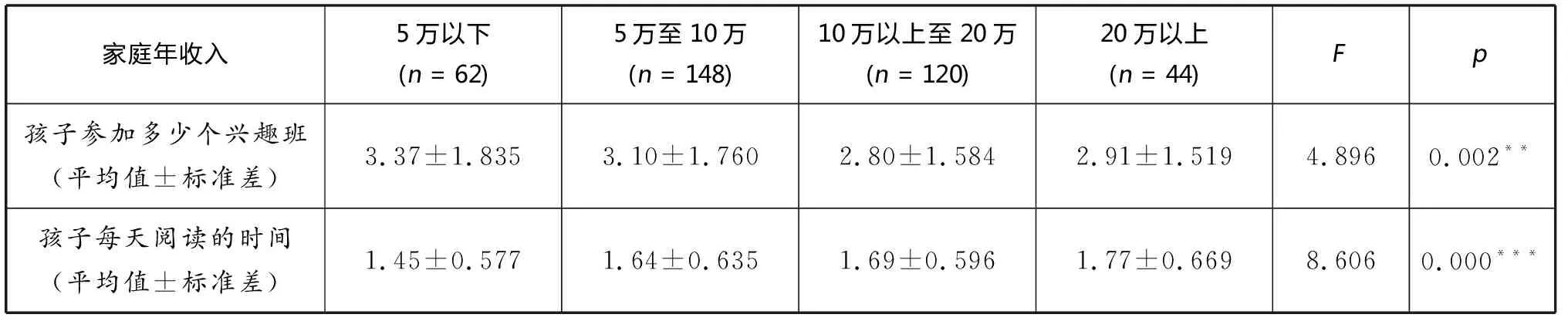

学习活动一般包含参加兴趣班、图书阅读等,在幼儿闲暇生活中占较大比重(人数占比为59.41%)。关于“孩子参加多少个兴趣班”的调查显示,有70.32%的幼儿参加兴趣班,甚至有15.77%的幼儿参加3项以上的兴趣班。调查结果显示(表4),家庭收入水平显著影响幼儿参与兴趣班的数量。家庭收入越高,家长越重视幼儿的学习活动。家庭收入对幼儿每天阅读的时间也有显著影响,家庭收入水平越高,幼儿每天阅读的时间也越长。

表4 不同收入水平学习活动特征

(三)家长的闲暇生活观念

家长的闲暇生活观念影响幼儿闲暇生活的质量,从家长闲暇生活观念分析隐藏的问题能够帮助家长认识到自己错误的认知,从而指导家长对闲暇生活的规划,促使家长提升幼儿的闲暇生活质量。为了解家长的闲暇生活观念,本研究从闲暇生活的目的、规划和闲暇教育方面进行调查。

关于“闲暇生活的主要目的是什么”的调查显示:75.94%的家长认为是自由玩耍,愉悦身心;68.98%的家长认为是增进亲子关系和同伴关系;42.51%的家长认为是学习知识,为将来做准备;36.1%的家长认为是掌握技能才艺,技多不压身。这说明大部分家长能够认识到闲暇生活对幼儿身心发展的重要价值。 关于“孩子的闲暇生活没有必要计划和指导,可以随性安排”的调查显示,58.29%的家长表示赞同,41.71%的家长表示不赞同。被访谈的5名家长均表示闲暇生活的安排都是临时决定的,不需要提前规划和安排。

关于“您是否希望幼儿园或社区等社会部门开展闲暇教育并提供指导”的调查显示,65.78%的家长表示希望开展,28.61%的家长表示无所谓,5.61%的家长认为没有必要开展。这说明大部分家长对开展闲暇教育持肯定态度,认为自己需要接受相关指导。关于“幼儿园或社区等相关主体提供闲暇生活教育指导的频次”的调查显示,5.08%的家长表示经常提供,28.34%的家长表示偶尔提供,33.42%的家长表示极少提供,33.16%的家长表示从不提供。这表明,幼儿园和社区等主体没有对幼儿闲暇生活采取正确态度,缺少相关资源的支持。

四、讨论与建议

(一)关于幼儿闲暇生活的状况

从闲暇生活规划来看,总体上看幼儿有决定自己闲暇生活的权利,但部分幼儿的闲暇生活完全掌控在家长手中。《儿童权利公约》规定,儿童享有自由参加文化生活及艺术活动之权利和享有思想、信仰、宗教自由的权利。[4]自主与自由体现出儿童有权利充分决定自己的闲暇生活,而不是在父母的主导下被迫接受。然而,需要注意的是由于幼儿年龄较小,甄别能力弱,且电子产品对其诱惑大,因此需要家长提供指导,提出意见和建议。

从幼儿闲暇生活的内容来看,主要集中于娱乐与游乐活动,而社交活动和体育活动明显不足。可见,静态的活动内容能够吸引幼儿的注意和参与,却压缩了交往互动和体育锻炼的时间,同时也会降低身体素质。有研究表明,依据一些体能运动准则,建议儿童每天花在各项娱乐上的时间不应超过2小时。[5]娱乐活动如观看电视、玩手机游戏,游乐活动如坐旋转木马、摇摇车等,都是借助仪器设备,被动体验的活动,而不是主动参与其中获得愉悦体验的活动。社会认知理论认为,幼儿行为方式主要通过榜样模仿习得,现场互动中人与人之间的语言、情感交流较与物交流更丰富、立体,更具感染性,真实的人际互动交往更能让婴幼儿学到更多。[6]娱乐活动与游乐活动的快感体验让幼儿开心,让家长省心,但幼儿与电子设备、游乐设施的互动过多会压缩其与人的互动,也会引发幼儿的社会交往和情绪功能障碍。信息化、智能化与机械化的时代虽然解放了人类的体力劳动,但同时引发了运动减少、被动活动增加使得成人和幼儿的肥胖症逐渐增多等问题,与此有关的疾病也纷至沓来。相关调查显示:幼儿体质优秀率小班仅为18%,大班低至3%。[7]在访谈中发现,大多数幼儿体育运动不足的原因在于场地设施不足、家长没有意识到体育运动的重要性、担心幼儿受伤等。

从空间场所来看,幼儿闲暇生活的主要场所是家庭这一内部空间。有研究指出,对于居住在城镇社区的儿童来说,他们的闲暇空间受到了很大制约,只能在自己的小家庭中或者是小区的公共场所进行活动。[8]家庭中与幼儿接触最多的父母长辈是影响幼儿的关键人物,其应树立正确科学的养育观念,通过言传身教做好幼儿的榜样。除家庭之外,公园等自然场所也是幼儿度过闲暇时间的重要场域。随着人们生活条件的改善,交通出行越来越便捷,而公园绿化等自然场地也逐渐渗透在城市的各个区域,这些条件综合发酵促使幼儿与自然的接触逐渐亲密。户外人文场所,如博物馆、科技馆、图书馆、海洋馆等能够丰富幼儿的认知、扩大幼儿的视野、增进幼儿的人文积淀,但幼儿却很少在这些场所展开闲暇活动。从闲暇生活的时间维度和空间广度上来看,大部分幼儿的闲暇生活缺少合理规划,这就会导致幼儿的闲暇生活质量不高,闲暇时间利用率低,闲暇生活的教育功能无法发挥。家长应当不断提升自身的教育素养和能力,增强自身的闲暇教育意识,以良好的榜样引导孩子,营造充实、健康、和谐的闲暇生活氛围,这样才能逐步影响并提高孩子对自身闲暇生活的独立规划能力。对闲暇生活合理规划的能力不仅有益于幼儿的成长,对其还是一笔宝贵的长期财富。

(二)关于幼儿闲暇生活中父亲和同伴的参与

父亲陪伴对幼儿的身体健康成长以及人格心理发展有重要影响,调查结果显示,母亲是幼儿闲暇生活的主要陪伴者,而父亲的陪伴比祖父母还要少,父亲参与陪伴和教养的缺失已成为一种社会现象。有研究对武汉市114名婴幼儿家长进行调查发现,仅46%的父亲一直参与子女的教养,两成以上婴幼儿家庭中父亲教养角色缺失严重。[9]有研究对185位幼儿家长的调查显示,母亲是幼儿的主要陪伴对象,在185名陪伴者中147人为母亲,父亲陪伴为32人,祖父母陪伴为6人。[10]已有大量研究表明,父亲在幼儿的教养与陪伴中扮演至关重要的角色,尤其在人际交往方面。[11]因此,父亲应当意识到陪伴缺失存在的消极影响并有意识地增加对孩子的陪伴,同时提升陪伴质量,以促进幼儿身体和心理的全面和谐发展。

同伴是幼儿理想的玩伴,是除家庭之外的重要他人。调查表明,在幼儿闲暇生活中同伴参与少。究其原因在于,高楼大厦的城市环境会限制幼儿寻找一起自由玩耍的伙伴、父母对幼儿生活的控制和安排、共同游戏的时间并不固定、休闲时间的不同步等。[12]有研究对Q市某园90名幼儿进行调查研究,从幼儿视角出发分析幼儿在访谈和绘画作品中对理想的闲暇时光进行的讲述和描绘,发现幼儿提到最多、最期待的陪伴者主要是父母和小伙伴。[13]“我想和小朋友一起玩”已经成为高楼林立的现代都市生活中幼儿的诉求之一。同伴群体是除家庭环境以外对幼儿个性特征和社会性发展的重要影响因素之一。[14]因此,家长要尊重幼儿的意愿,认识到同伴交往的重要作用,积极为幼儿创造与伙伴共同玩耍的机会并有意识地培养其社会交往技能。

(三)关于家庭收入影响学习活动和亲子陪伴时间

调查显示,家庭收入显著影响幼儿阅读时间、亲子陪伴时间以及参加兴趣班个数。收入越高的家庭幼儿阅读时间越长且参加兴趣班越多,家庭收入高的父母更加有条件为孩子报名兴趣班、购买书籍,这些客观因素会促进幼儿学习活动的增加。可是,尽管高收入家庭在物质条件上更能满足幼儿,但幼儿迫切需要的亲子陪伴时间却最少。亲子陪伴是加深家长与孩子之间情感联系的重要桥梁,能够促进家长对孩子的理解,促进家长与孩子的情感联系,给予孩子更多安全感,引导家长解决育儿难题与困惑,从而推动家长自身获得成长。高质量的陪伴也能促进幼儿形成积极的发展特性,塑造幼儿的良好性格,提升个体的创造力发展,能够让幼儿健康快乐成长。因此,家长应当重视给予孩子高质量的陪伴,而不是仅仅在物质上给予关怀。低收入家庭中幼儿的阅读时间最低,从马斯诺的需要层次理论来看,家庭亲子阅读属于成长需要,家庭经济收入属于基本需要层次,只有在基本需要获得适当满足时,成长需要才会出现,即只有满足日常生活所需之后,家庭亲子阅读作为一种更高层次的精神食粮才能得以满足。[15]

(四)关于家长的闲暇生活观念及行为

有研究对福州市72名家长的调查显示,25%的家长认为幼儿闲暇生活应学习知识、掌握技能,只有2.78%的家长认为幼儿闲暇生活是愉悦孩子身心、促进孩子发展的一种生活方式[16],本研究结果与之相反,随着人们教育观念的转变,家长对幼儿身心发展特点的关注使得其意识到自由玩耍和良好的关系应当是学前阶段的主旋律,家长的闲暇教育观念也逐渐趋向于科学化、合理化。尽管大部分家长能够意识到闲暇生活对幼儿成长的重要作用,如能够增进亲子关系,但在实际行为上尚未达到理想状态,如大部分家长不会提前规划和安排闲暇生活,而是临时决定,这表明其并没有从根本上意识到闲暇生活也是宝贵的教育方式,在闲暇生活中可以发展幼儿的各项能力、培养幼儿的积极情感。如果家长对闲暇生活不予以合理规划,会导致幼儿的闲暇时间无所事事、低效利用。调查显示,很多家长自己使用电子产品的时间大于亲子陪伴时间,这说明很多家长没有发挥其言传身教的示范性作用。由此可见,家长的闲暇教育行为与其观念之间仍有鸿沟,甚至出现言行脱节、知行分离现象。家庭是幼儿闲暇生活的主要场所,家长是幼儿闲暇生活的榜样,家长低质量的闲暇活动会潜移默化地影响幼儿,因此需要多渠道帮助家长将正确的观念转化为高质量的教育行动,但这一转变具有十分复杂的机制与要求。这需要家长、幼儿园、社区等共同努力。家长要把握自身情感体验和切身感受,注重日常生活中的自我反思与自我批判,学会与幼儿园教师、其他家长、专家分享交流自身观念与教育实践中的困惑,为转变行为提供可能性。幼儿园、社区、社会团体要形成协同机制,为家长提供闲暇教育培训,切实促进家长行为的转变。

(五)关于家长需求与资源提供的问题

调查显示,65.78%的家长希望得到闲暇教育,帮助自己提升对闲暇生活的规划能力。当前,城市社区建设不断完善,硬件设施逐渐丰富,为闲暇生活的开展提供了物质保障,但幼儿园和社区及社会部门却很少提供相关教育指导,缺乏相应的配套服务,原因在于闲暇生活没有得到重视。幼儿园和社区没有发挥闲暇教育的主阵地作用,导致家长缺乏有效的观念指导和行为支持。家长教育素养的提升离不开外界的支持,而幼儿园和社区就是最有利的资源。幼儿园可开展专门的闲暇教育培训,帮助家长了解如何支持幼儿提升闲暇生活质量,并通过文化沙龙、家长开放日或公众号推送等方式落实。以社区为依托开展的公共服务,具有广泛性、公益性、合作性和长期性等特点,并能为家庭的参与提供时间与空间上的便利。因此,社区应成为开展婴幼儿家庭教养指导服务的重要阵地。[9]依托社区资源开展高质量的闲暇活动可有效拓展幼儿闲暇生活的空间与内容,让丰富的活动增强亲子关系和幼儿的同伴社交能力。