我国教育科学研究发展的现状及特点

——基于三届全国教育科学研究优秀成果奖的描述性分析

2022-09-23张传萍

张传萍

为促进我国教育科学事业繁荣发展,经由中共中央国务院批准,教育部对教育科研战线取得的重大原创性、时代性研究成果开展优秀成果评奖活动。该奖项从1989 年开始,至今共成功举办了6 届,分别是1989 年第一届,1999 年第二届,从2006 年第三届开始,每五年组织一届,2011 年第四届,2016 年第五届,2021 年第六届。作为全国教育科学研究成果最高级别的政府科研奖项,教育界对此高度关注。本文基于第四届至第六届连续三届全国教育科学研究优秀成果奖(下文简称科研成果奖)数据,对《全国教育科学研究优秀成果奖获奖名单》中的有关变量,通过SPSS 和ROST-CM 软件进行描述性分析,探究科研成果评奖的现状及其特点,从而为教育科学研究的发展及其评价提出完善建议。

一、获奖成果分布

(一)获奖成果总体情况

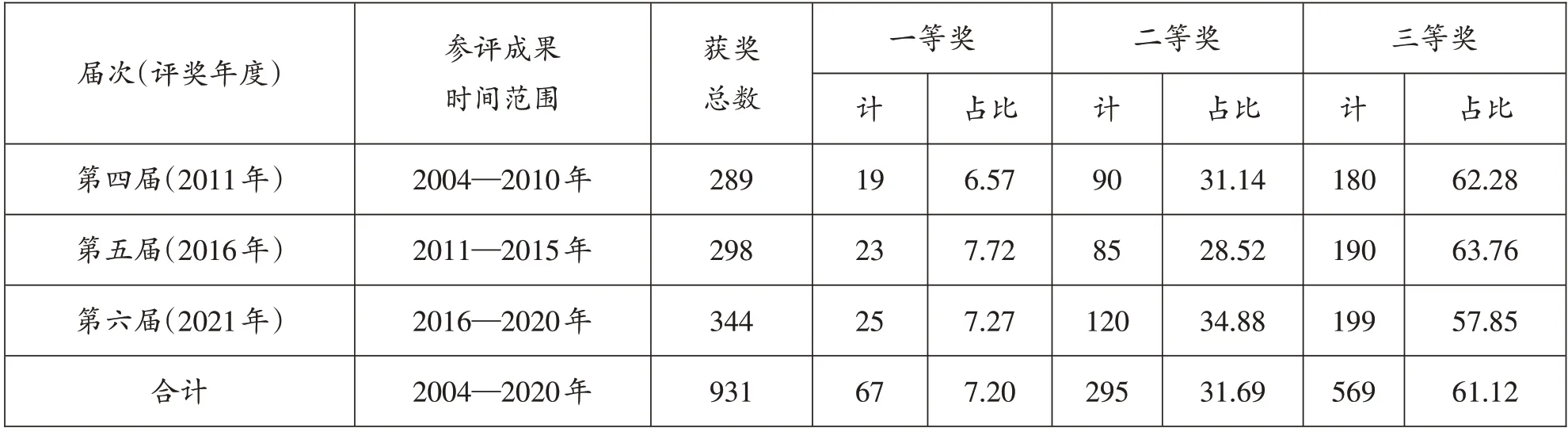

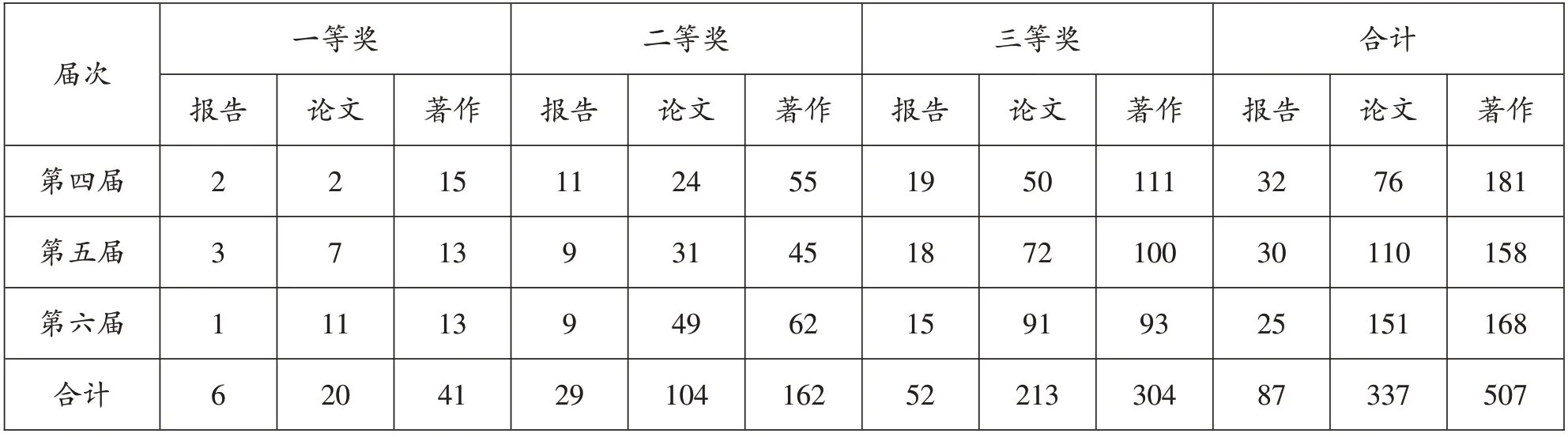

第四届至第六届全国教育科学优秀成果评选共评出获奖成果931项,其中,第四届获奖总数289项,第五届获奖总数298 项,第六届获奖总数344项。从获奖等次来看,一等奖共67 项,二等奖共295 项,三等奖共569 项。从获奖等次占比来看,一、二、三等奖大致占比为7.2%、31.7%、61.1%(表1)。

表1 获奖成果等次分布情况 (单位:项,%)

每届《全国教育科学研究优秀成果评选奖励实施办法》(后简称《评选奖励实施办法》)都会预设奖项数量。第四届至第六届全国教育科学优秀成果的实际获奖数量与评选奖励办法预设数量不一致,每一届实际获奖数都少于预设数,三届总共少29项。减少数量最多的是第六届,少了16项,其中一等奖比预计少15 项,二等奖持平,三等奖少1 项。值得一提的是,第五届将一等奖和二等奖的多余名额挪给了三等奖,使得三等奖的实际获奖数比预设多了10名,但当年获奖总额依然比预设少2名。(表2)这说明科研成果奖评选始终坚持质量至上标准,宁缺毋滥,同时也说明成果尚未达到一等奖的标准,高质量科研成果紧缺。

表2 获奖成果实际数量与计划比较分析 (单位:项)

(二)获奖成果区域分布

在第四届至第六届全国教科研优秀成果奖中,除黑龙江外,其他30个省市自治区都获过奖,获奖地区覆盖面广。从获奖频率看,北京、上海、江苏、浙江、湖北、广东、福建、吉林、重庆、山东连续3届获奖;辽宁、湖南、四川、天津、河南、陕西、广西、甘肃、河北、安徽、贵州、江西、山西、新疆连续两届获奖。从获奖总量看,北京获奖数量最多,共293项,大约占比31%;位居第二的上海,获奖数量为115 项,占比12.35%。前两位获奖总数占全国获奖总数逾43%,成为教科研实力发展的翘楚。

统计结果不仅反映了2011 年以来我国教育科学研究的现状和实力水平,而且反映出我国各地区教育科学研究水平发展不均衡。从获奖等次看,三届一等奖总共67 项,仅有10 个地区荣获过一等奖。其中,北京市荣获一等奖频率最高,共获得31项,约占了一等奖总量的一半,其次是上海、江苏、浙江和湖北。吉林和重庆荣获3项,福建荣获2项,广东和山东各获得1项。从数据可以看出,获奖总数和获一等奖数两者呈现正相关关系,获奖总数越多,获一等奖数量的可能性就越高,这说明获奖总数越多的地区,科研竞争力越强。(表3)

表3 获奖成果地区分布情况 (单位:项,%)

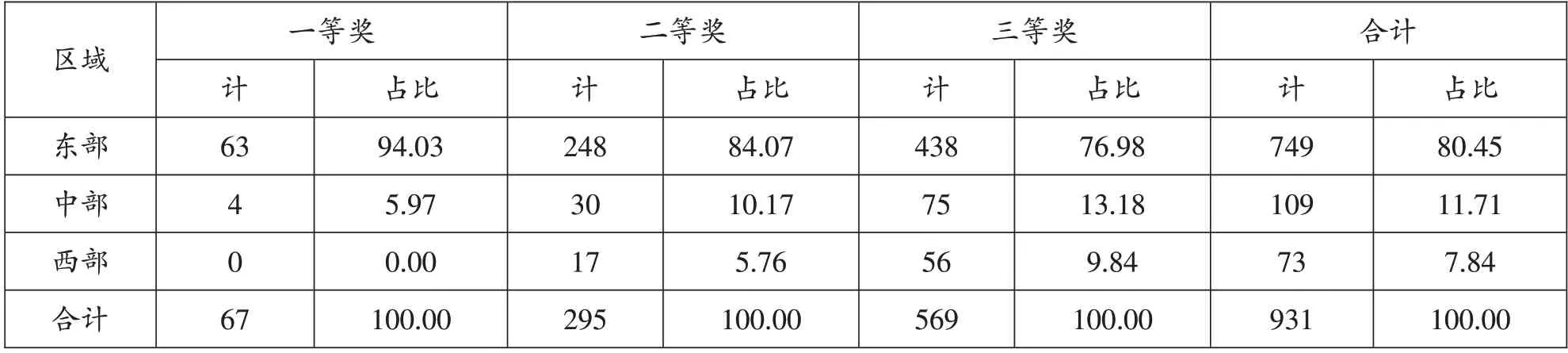

按地域划分,东部地区三届获奖749项,约占获奖总数比例80%;中部地区共获奖109项,大约占比12%;西部地区获奖数量最少,仅为73项,占获奖总数比例不足8%。(表4)

表4 获奖成果区域分布情况分析表 (单位:项,%)

(三)获奖成果单位分布

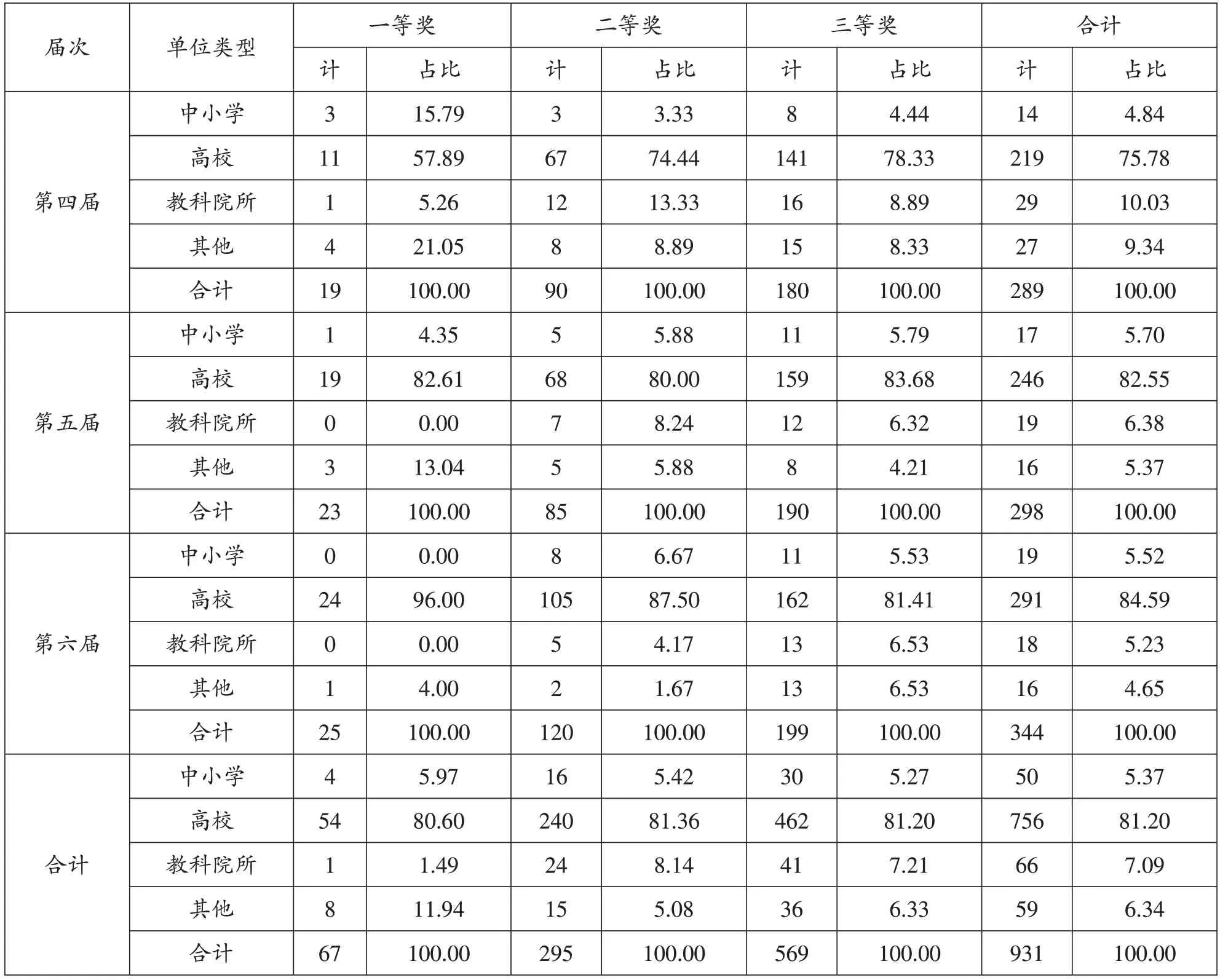

在这三届科研成果奖评选活动中,共有931家单位获奖,其中第四届有289家单位,第五届有298家,第六届有344家。从获奖单位类型来看,来自高校的研究者获奖最多,共756项,占获奖总数的81.20%,且获奖比例呈逐届上升趋势。获奖比例较高的是教科院所,总体获奖比例为7.09%,尽管获奖比例呈下降趋势,但依然高于中小学获奖比例。(表5)

表5 第四届至第六届各类型单位获奖情况 (项,%)

为了便于比较获奖单位的科研实力,本研究将一、二、三等奖分别赋予权重3 分、2 分和1 分,对获奖数进行加权汇总。[1](p27)获奖总数超过10 项的单位是北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等19 个单位,占获奖单位总数的6.76%,占获奖总数49.4%,几乎囊括了一半奖项。这19个单位的分数经过加权后总分为715 分,占加权总分(1360)52.57%。这些单位的获奖总数经过加权后,位次比原始分数提前,说明这些单位获奖的含金量比较高,荣获一、二等奖的比例也比较高。(表6)

表6 获奖10项以上单位分布情况 (单位:项,%)

从数据可知,获奖成果单位多为师范类高校和“双一流”高校。一等奖获奖数量位居前三的单位分别是北京师范大学、华东师范大学和华中师范大学,这三所学校均为教育部直属师范院校,学校师范办学实力位居全国前列。中国教育科学研究院和上海市教育科学研究院作为教科院系统的领头羊,在获奖方面也表现不俗。值得一提的是,福建师范大学和广州大学作为地方高校,在地方的倾力支持下,科研实力发展也比较快。

(四)获奖成果类型分布

《评选奖励实施办法》明确参评作品主要是已经公开出版和发表的成果,包括著作、论文、工具书、教材等,还有不宜公开出版和发表,但已被决策、管理部门采用的咨询报告等。三届获奖成果总数为931项,其中著作507项,论文337项,决策咨询报告87项,分别占比54.46%、36.20%、9.34%。(表7)

表7 获奖成果类型分布 (单位:项)

从图1 可以看出,著作和咨询报告的获奖比例呈下降趋势,著作从第四届的62.63%下降到第六届的48.84%,咨询报告从第四届的11.10%下降到第六届的7.27%。论文的获奖比例则上升势头明显,从第四届的26.30%上升到第六届的43.90%。这说明科研成果奖的评选越来越重视公开发表的论文。

图1 第四届至第六届获奖成果类型分布趋势

英文类科研成果获奖数逐届增加:第四届英文类获奖仅有1项,第五届14项,第六届16项。华南师范大学曲琛教授的论文《An Integrative Interdisciplinary Perspective on Social Dominance Hierarchies》(多角度评述社会等级结构)荣获第六届一等奖。该文2017 年发表在Tics(Trend in Cognitive Sciences),该期刊被SCI 和SSCI 共同收录,当年影响因子为23.56。这篇论文是回应国家着力提升国际影响力、推动中国教育成功经验传播的典型代表。

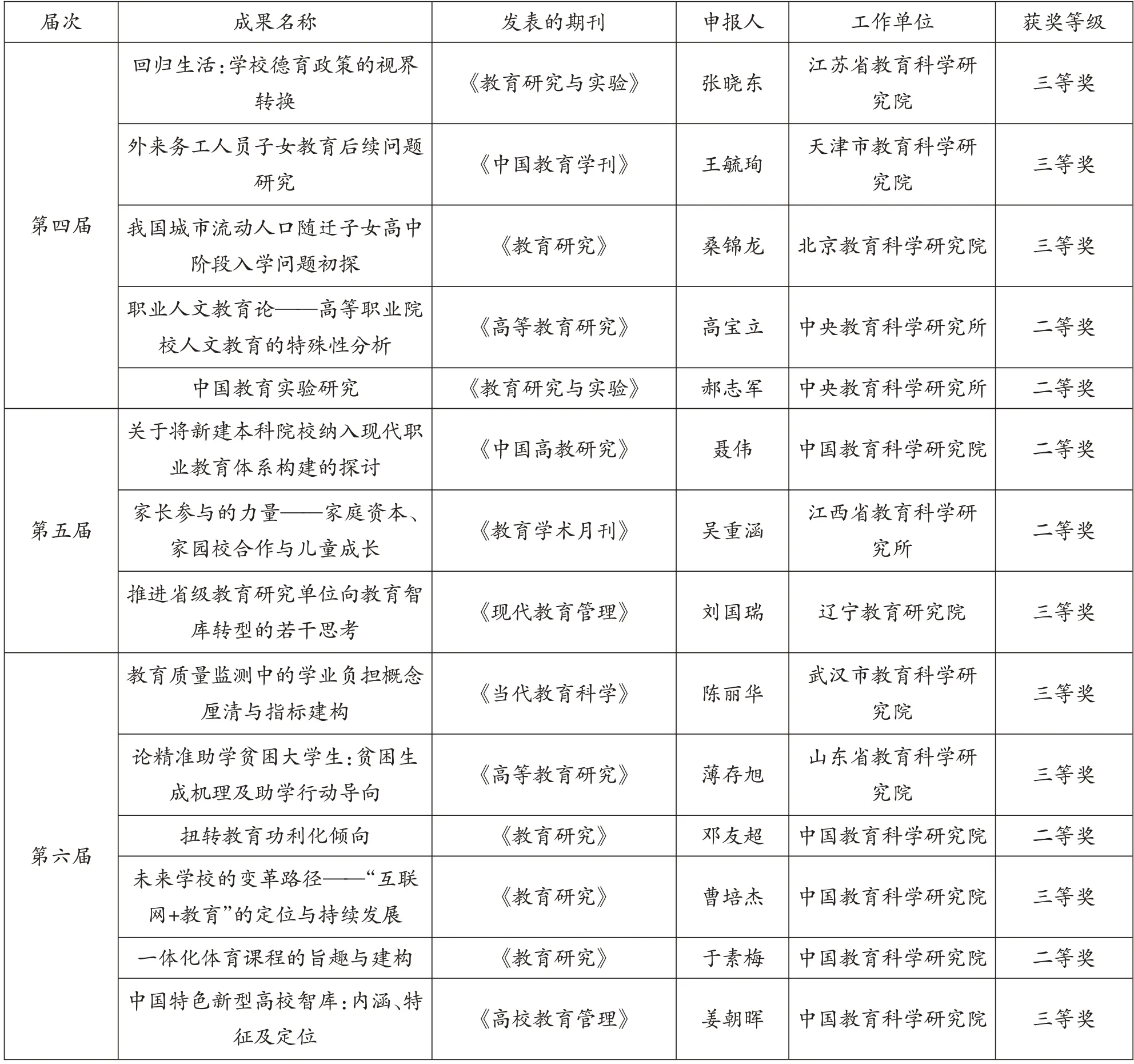

获奖著作和论文一般出版或发表在比较权威的出版社和期刊。以教科院所单位为例,全国教科院所在三届科研成果奖中共获奖66 项,论文获奖14 项。这14 篇论文分别发表在《教育研究》《高等教育研究》《教育研究与实验》等核心期刊。(表8)核心期刊作为比较权威的第三方评价,越来越受到全国教育科学优秀成果评奖的认可。

表8 全国教科院所在第四届至第六届教科研成果奖获奖论文情况

(五)获奖成果主题分布

ROST 文本内容挖掘软件适用于人文社科类研究的内容分析,可将文本内容转化为量化数据,从而对文本内容进行定量分析。[2](p37)本研究基于ROST 文本内容挖掘软件的ROST-CM 板块功能对第四届至第六届教科研成果奖进行语义网络分析,构成可视化图形。被线条链接的次数越多,表明研究成果聚集性越高,核心词与核心词链接越近,彼此的联系就越紧密。成果名称的分词呈现“核心—次核心—外围”结构特征。“教育”处于最核心的位置,其他主题都以此展开。“改革”“变革”“价值”“课程”“学校”“政策”“道德”等处于次核心位置,围绕我国教育改革发展的实践而展开。“理论”“我国”“教学”“哲学”“信息化”等处于外围,是对核心与次核心的补充。在外围区域,语义网络又聚焦于“大学”“发展”“实践”。“治理”“一流”“特色”“学术”等围绕“大学”这个核心主题展开,“均衡”“区域”“教师”“我国”等围绕“发展”展开,“理论”“政策”“中国”“当代”“现代”等围绕“实践”展开。这些核心词反映了过去15 年的研究热点。(图2)

图2 第四届至第六届教科研成果主题的社会网络

获奖者多拥有成体系的研究主题。如第六届科研成果奖的一等奖《陶行知大传:一位文化巨人的四个世界》的作者周洪宇一直深耕陶行知教育,他先后参与编辑、主编或撰写出版《陶行知全集》《陶行知教育论著选》《陶行知生活教育学说》等20余种论著,他致力于弘扬陶行知思想精神,帮助教师学陶、师陶、研陶,做“四有”好老师;[3](p12)他还致力于弘扬陶行知教育公平思想,并向人大提出《关于实行农村九年义务教育完全免费制的建议》《义务教育阶段教科书免费和中等职业教育免费建议》等议案。

二、获奖成果的特点

(一)从总体来看,获奖总量稳中有升,高质量成果稀缺。获奖数量逐届增加,除了第五届二等奖数量少于上届之外,其他等次获奖数量都比上届有所增长。但获奖总数低于计划获奖数,尤其是一等奖名额每届都有剩余。这虽然保证了获奖成果的质量,但也说明申报成果质量没有达到获奖要求。

(二)从获奖成果的区域来看,获奖地区覆盖面广,地区科研实力发展不均衡。获奖总量及荣获一等奖的次数,在一定程度说明了地区的科研实力。除黑龙江尚未获奖,其他省市自治区都获过奖。北京获奖总量最多,其次是上海、江苏、浙江、湖北。同时,北京、上海、江苏、浙江和湖北荣获一等奖的次数也较多。西部地区尚未荣获过一等奖,获得二、三等奖的比例也低,海南、西藏、青海和宁夏获奖总量处于末尾。各地区科研实力发展不均衡。

(三)从获奖成果单位来看,单位间科研实力发展不均衡。获奖者多来自高校,其次是教科院所,中小学校最少。高校又主要集中在北京师范大学、华东师范大学和华中师范大学三所师范类高校和双一流高校。一等奖也多集中在高校和科研院所,中小学校科研实力较弱。

(四)从获奖成果类型来看,论文获奖比例逐年提升,著作和咨询报告获奖比例呈下降趋势,获奖论文和著作主要集中在教育领域出版社和核心期刊,英文类科研成果获奖数逐届增加,在国外期刊发表的成果影响力比较大。

(五)从获奖成果主题看,获奖主题围绕“改革”“变革”“价值”“课程”“学校”“政策”“道 德”等我国教育改革发展的实践展开,并且广泛覆盖于“教学”“哲学”“信息化”等领域。“治理”“一流”“特色”“学术”等次要主题围绕“大学”这个核心主题展开。中小学科研成果的主题尚未形成核心领域。

三、完善教育科研成果奖的建议

本研究的分析对象是三届全国教育科学研究优秀成果奖,这能够代表2004—2020年间我国教育领域最优秀的教育科研成果。在此过程中,教育科研优秀成果奖逐渐成为评价科研单位和教师的重要指标。基于教育科研成果奖的分布和变化趋势,本研究提出以下改进建议。

(一)培育高质量的科研成果。在第六届全国教育科学研究优秀成果颁奖会上,教育部部长怀进鹏指出,教育科研人员要胸怀“国之大者”,进一步聚焦国家重大战略需求,研究真问题,真研究问题,发现规律,促进教育高质量发展。[4]科研人员要立足新时代我国教育改革发展面临的复杂世情、国情和教情,围绕教育重大问题、热点问题、难点问题开展跨领域、跨学科、跨系统的合作研究,充分发挥教育科研的规划引领作用,以高质量的科研支撑教育高质量发展。

(二)积极推进教育科研成果奖评价标准的多元化。优秀成果奖应以研究成果质量作为依据,同时还应摒弃简单以出版社和刊物的不同判断研究成果的质量,[5](p77-78)避免简单以出版社和期刊的档次来评价科研成果,而是坚持科研成果本身的质量标准。教育科研成果的评比要考虑不同单位、不同类型、不同地区的申报人发表论文和出版著作的难度与特色的差异。教育科研成果奖的评比要最大程度发挥指挥棒作用,引导高校、教科院所、中小学的科研成果在繁荣教育理论、服务国家决策、指导教育实践、引领社会舆论、促进国际交流上各有侧重。

(三)积极引导中小幼学校教师参与课题研究。《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出,鼓励支持中小学教师增强科研意识,积极参与教育教学研究活动。教育部及地方教科规划课题立项可以向中小幼学校倾斜,中小幼学校要坚持问题导向,突出教育科研的实践性,加强对课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节的研究,以重大教育战略问题和教育教学实践问题为主攻方向,支撑引领教育教学改革发展。

(四)重视教育政策研究,提高决策咨询服务能力。围绕老百姓比较关心的教育问题,如当前的双减、校外培训单位治理、高中阶段普职分流等政策在执行中遇到的难题和挑战,教育政策研究应给予回应。另外,要多运用实证研究方法,基于问卷调查、大数据平台等新技术,重点围绕教育政策研究的学术前沿、围绕国家重大政策的实施效果开展研究,通过公开发表研究成果或向政府递交研究报告来影响和服务决策。