面向电力物联网三维空间几何信道建模的研究

2022-09-22秦剑华杨穆天路永玲胡成博

秦剑华 杨穆天 路永玲 王 真 胡成博

①(国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 南京 211103)

②(中国石油大学信息科学与工程学院科研院所 北京 102249)

1 引言

伴随第5代(Fifth Generation, 5G)已经开始商用,各行各业开始着手面向第6代(Sixth Generation, 6G)通信的研究与开发。多样化的6G通信场景对未来网络的异构程度提出更高的需求,对无线通信网络的带宽和容量方面提出更高需求。因此,6G网络亟需提升网络服务质量(Quality of Service, QoS)、体验质量(Quality of Experience, QoE)、安全性和能源效率等性能。电力传感网异构网作为6G通信的重要组成部分,能够实现电力系统状态全面感知、实时通信、智能控制等功能,可以有效地解决同步相量测量单元在变电站中通信可靠性问题[1,2],因此在近年来得到了广泛的关注。面对复杂多变的6G电力物联网无线通信场景,亟需开展无线信道特性分析和信道建模的研究,促进物联网无线通信系统的设计与开发,实现国家在移动信息技术领域战略领导具有重要的指导意义和应用价值[3]。

在电力物联网物理层信息传输系统中,无线信道作为非常基础的通信模块,对于管理物理层数据信息和控制信息具有重要意义。文献[4]通过提出一种标准架构的电力物联网通信网络,分析了协作分布式物联网中的数据处理。文献[5]结合深度学习的模型与算法,提出了一种能够提高电信云虚拟网络要素与接触设施管理及协调效率的解决方案,对于构建6G通信网络具有重要的指导意义。研究表明,基于几何特性的通信模型在分析物联网物理层数据传输性能时具有复杂度低、精度高的优点,它在电力物联网通信系统的设计与分析中得到广泛应用[6]。

在多径传输中,发射器发出的波信号在到达接收器前会先撞击路边环境中的散射簇,因此现有文献主要采用莱斯模型表征物联网物理层数据通信的传输特性[7,8]。在文献[9]中,作者在引入莱斯传输模型的基础上,采用椭圆模型描述了物联网物理层数据传输场景,通过探索时域传输特性为系统设计提供理论基础。文献[10]提出了一种3维双簇模型描述大规模天线通信场景,揭示了信号在竖直方位上的角度参数对传输特性造成的影响。文献[11]提出了一种通用的3维空间几何统计信道模型,通过大量仿真验证提出的模型具有一定的通用特性,即通过改变模型参数能够描述多个移动通信场景。文献[12]讨论了发射端和接收端的移动性对信道传输特性造成的影响。后来,北京邮电大学团队通过实验测量,验证采用3维传输模型相比于2维传输模型能够获得更加准确的物联网物理层数据传输性能[13]。鉴于此,国内外很多研究团队提出采用3维模型描述物联网物理层传输场景。举例来说,文献[14]提出采用半椭球模型描述物联网传输过程中附近散射簇的分布情况。文献[15]提出采用椭圆圆柱模型描述物联网传输过程中静止的散射簇分布。在文献[15]中,当发射端与接收端处于高速物联网通信场景时,需要引入时变模型参数揭示物联网数据传输的动态特性。此外,文献[16]通过提出一种3维几何物联网物理层数据传输模型,引入生灭过程来模拟信号在空间、时间和频域的非平稳特性。

基于当前研究,本文提出一种面向6G电力物联网的几何随机信道模型,能够广泛适用于亚6 GHz频段的无线通信场景。该文的工作创新点主要集中在以下几个方面。

(1) 通过采用3维半椭球体描述电力物联网物理层无线通信场景,探索了信号俯仰角度对传输特性造成的影响。通过推导不同传输路径间的空间互相关特性,分析了不同模型参数对信道特性造成的影响。

(2) 结合传输模型的几何参数,推导发射端/接收端信号时变发射/接收角度参数的函数表达式,探索传输模型的时域非平稳特性。通过引入生灭算法描述散射簇的出现与消失特性,探索阵列轴在6G电力物联网通信场景中的空间域非平稳特性。

(3) 本文提出的信道模型具有非常理想的通用性。准确来说,通过调整模型参数,传输模型能够有效地描述多种电力物联网无线通信场景。因此,本文提出的传输模型能够广泛应用于多种电力物联网的系统设计中,为验证优化算法的有效性提供强力支撑与技术保证。

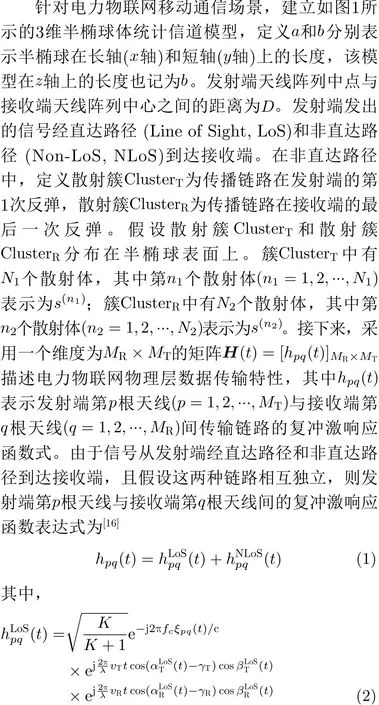

2 系统模型

图1 电力物联网物理层信道传输模型

结合式(14)-式(21)可知,散射簇经过时间演化后可划分为两种散射簇:幸存的散射簇和新生成的散射簇。

3 电力物联网物理层数据传输特性

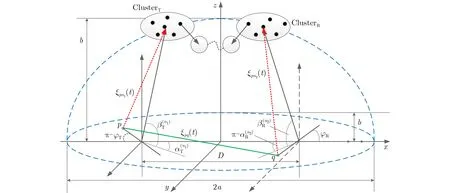

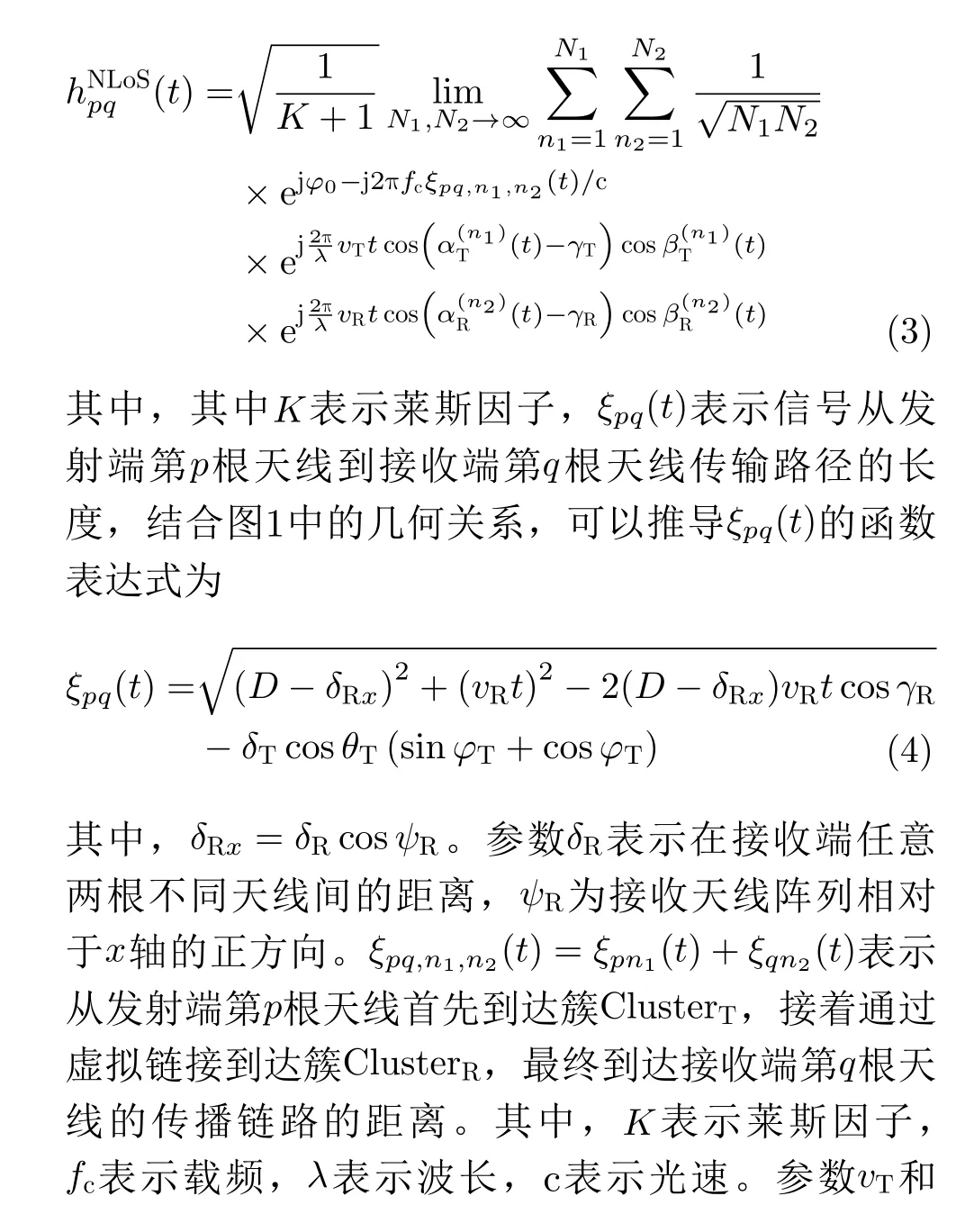

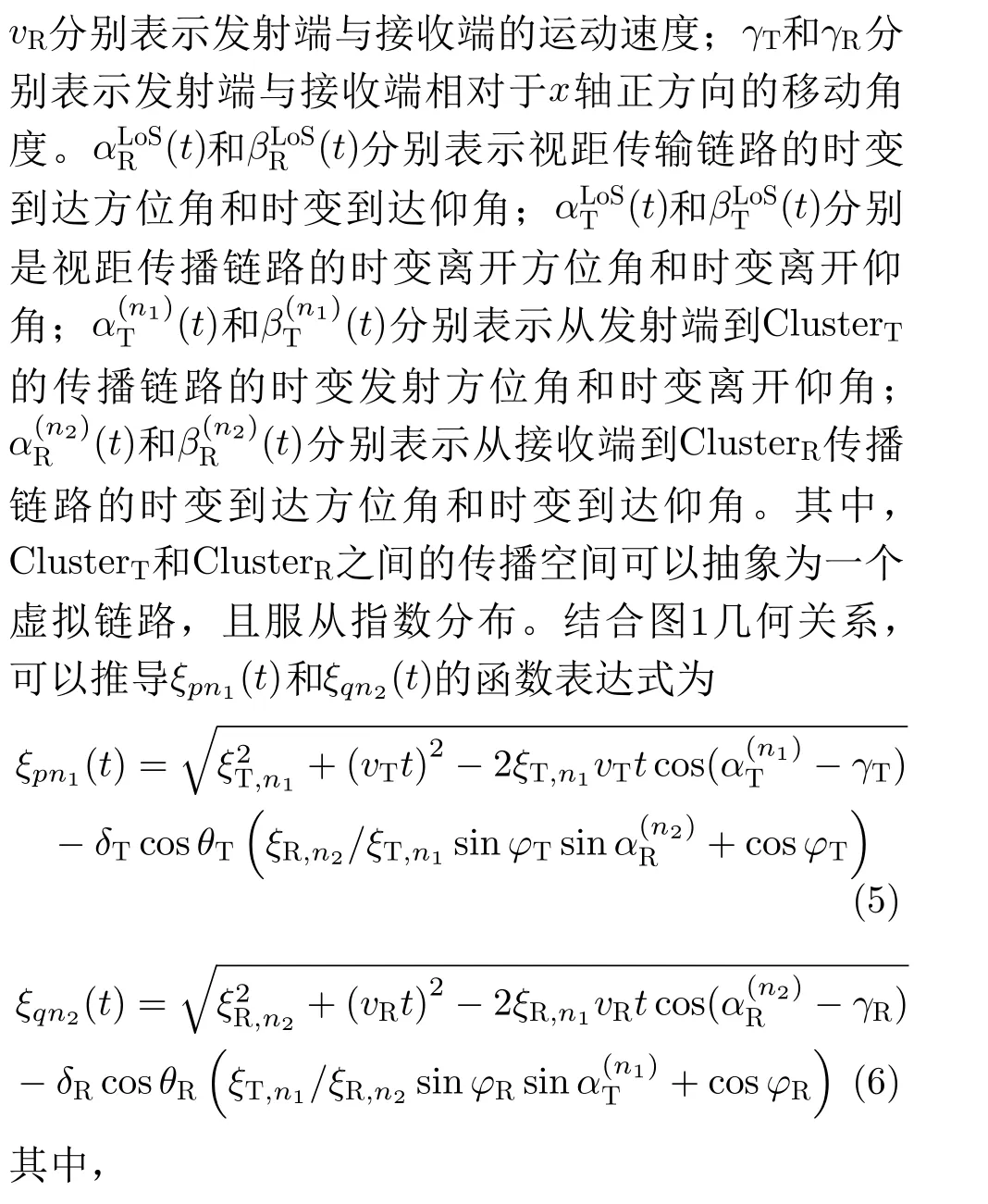

本节将推导电力物联网物理层数据传输特性。式(2)和式(3)中的复冲激响应函数能够描述信道的物理特性。因此,本节提出电力物联网物理层传输模型的空间互相关函数表示为[17]

4 数值结果与讨论

本节将仿真分析电力物联网数据传输特性,包括空间互相关特性、时域自相关特性以及多普勒功率谱分布。设定仿真参数为:a=20 m,b=8 m,MT=MR=32,N1=N2=40,fc=5.9 GHz,K=1,vT=15 m/s,vR=20 m/s,ψT=ψR=π/4。

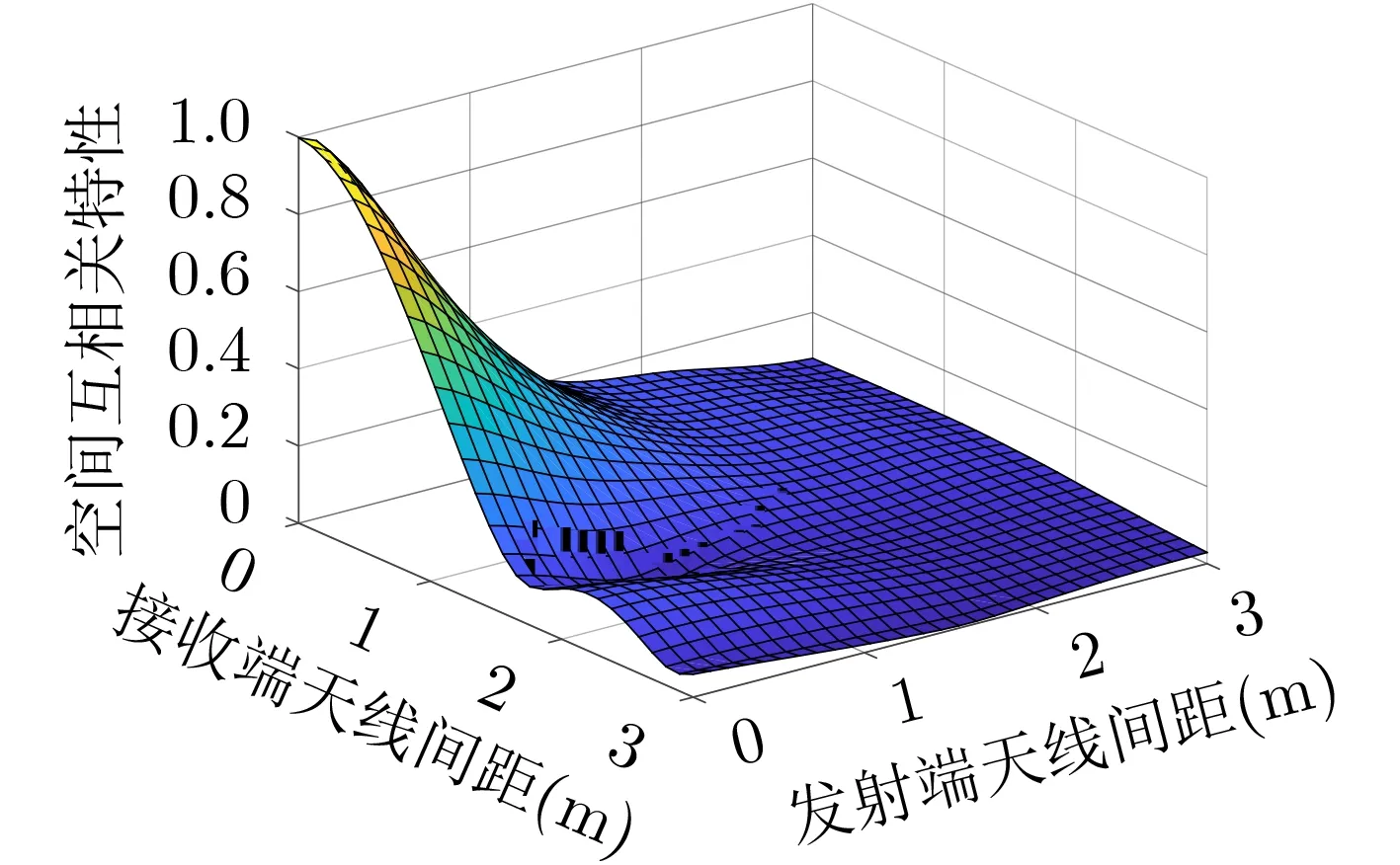

图2所示描述了所提出的电力物联网传输模型传输特性与天线间距之间的关系。从图中可以发现,当发射端/接收端天线间距增大时,信道的空间互相关特性会不断地减小。这一仿真结果与文献[18]中的结论相吻合,验证上述仿真结果的正确性。此外,由于接收机的运动造成信道传输特性具有时域非平稳特性,空间互相关特性在变化过程中也存在波动性。

图2 空间互相关特性与天线间距的关系

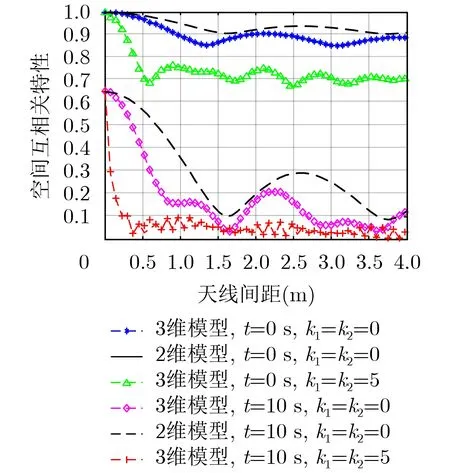

图3描述了电力物联网信道模型的空间互相关特性。从图中可以看出,当发射端和接收端由静止状态变为运动状态时,信道的空间互相关特性会缓慢的增大。这一仿真结果与文献[19]中的结论相吻合,验证上述仿真结果的正确性。此外,仿真结果指出,参数κ1和κ2控制了Von Mises分布的宽度,且影响发射角与到达角的取值,从而决定信道的统计特性。从图3中还可以发现,当各向同性时,即κ1=κ2= 5,若设置发射端/接收端天线的间距为0时,信道的空间互相关特性为1。而当κ1=κ2= 0且设置发射端/接收端天线的间距为0时,信道的空间互相关特性不等于1。此外,图3比较了电力物联网信道模型在2维空间和3维空间的空间互相关特性。从图中可以发现,在2维空间中,不同路径间的互相关特性要明显大于3维空间中的互相关特性,这一结论与文献[10]中的仿真结果相吻合,验证上述结论的正确性。上述空间互相关特性的理论结果与仿真结果相吻合,表明该文关于电力物联网信道模型传输特性的数值推导的正确性。

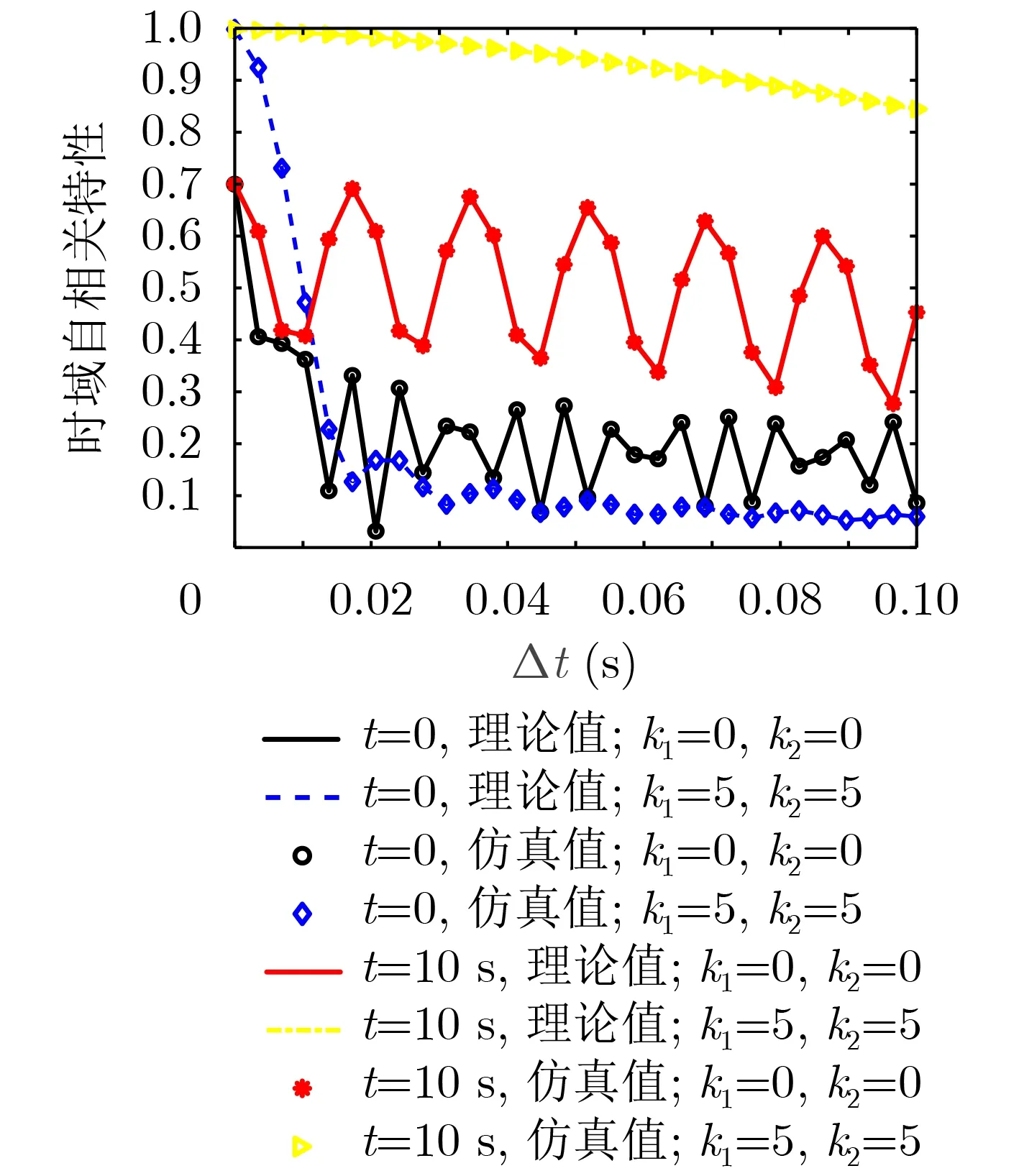

图4描述了电力物联网信道模型的时域自相关特性。从图中可以发现,当发射端和接收端由静止状态运动至10 s时,信道的时域自相关曲线会呈现不同的变化趋势,这与上述图3空间互相关特性的变化趋势相似,表明图4仿真结果符合客观依据。除此之外,当散射体的分布参数κ1和κ2从0变化至5时,时域自相关特性不断地增大。上述时域自相关特性的理论结果与仿真结果相吻合,表明该文关于电力物联网信道模型传输特性的数值推导的正确性。

图3 不同运动时间t 和不同参数(κ 1和 κ 2)对信道空间互相关特性造成的影响

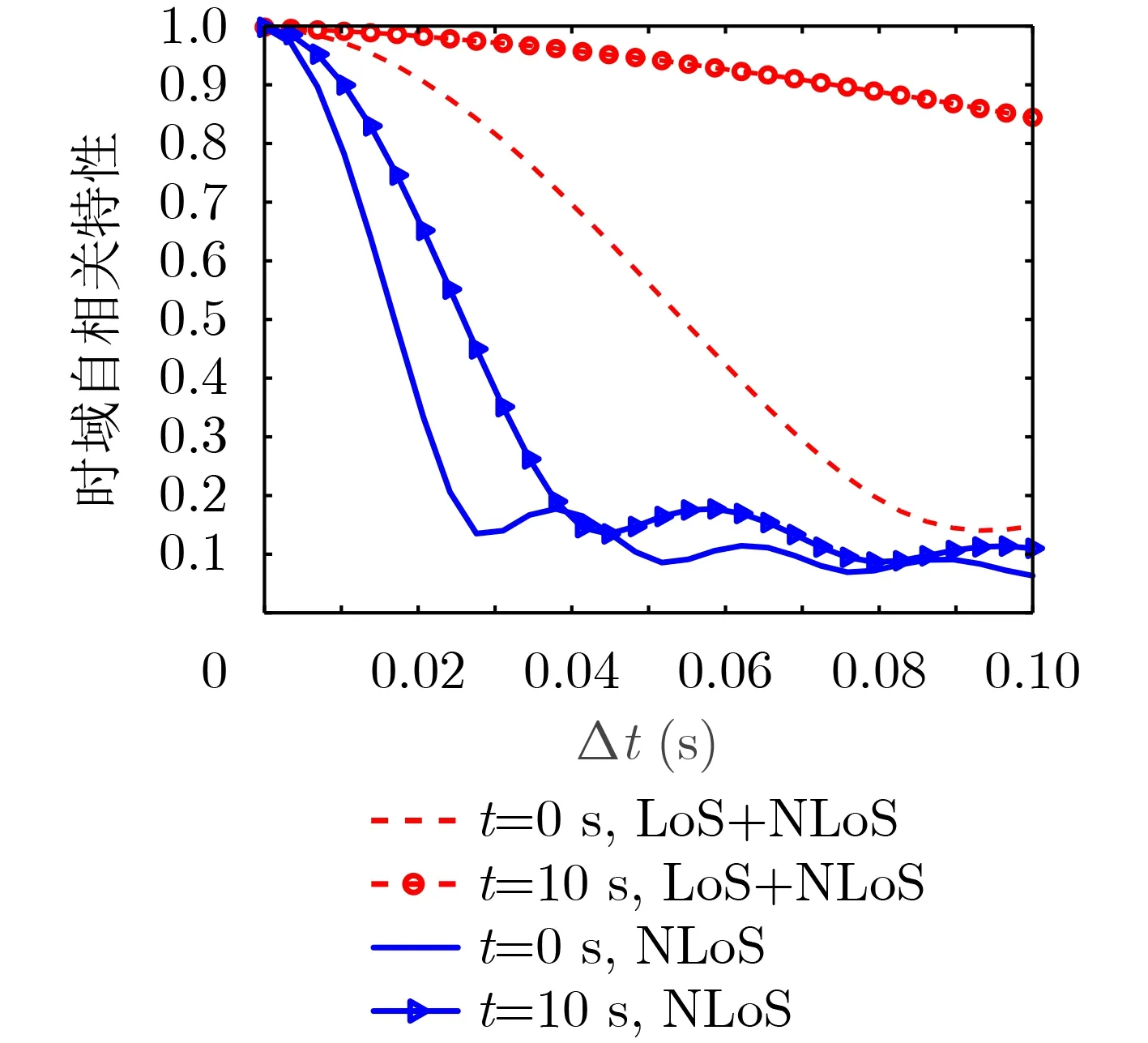

图4 不同运动时间t 和不同参数(κ 1和 κ 2)对信道时域自相关特性造成的影响

在本文提出的电力物联网传输模型中,当t= 0 时信道呈现平稳特性,而当t= 10 s时信道呈现非平稳特性。图5给出了信道在不同状态下的时域自相关特性。从图中可以看出,当发射端和接收端由静止状态运动至10s时,信道的时域自相关特性不断增大。除此之外,如果仅非直达传输路径,电力物联网信道的时域自相关特性明显要比莱斯信道的时域自相关特性低。

图5 信道在不同时刻下有/无直达路径分量时的时域自相关特性

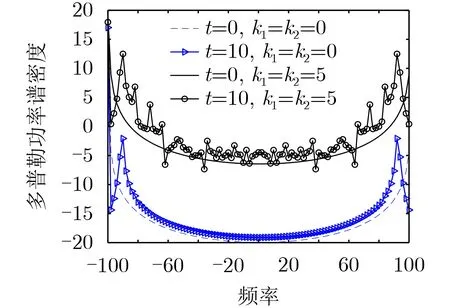

图6描述了电力物联网信道模型的多普勒功率谱分布。从图中可以发现,由于发射端和接收端均处于运动状态,信道的多普勒功率谱伴随运动时间t的变化出现漂移现象。此外,当发射端和接收端由静止状态运动至10 s时,电力物联网的多普勒功率不断地增大。这一仿真结果与文献[20]中的结论相吻合,验证上述仿真结果的正确性。从图中还可以发现,当散射体的分布参数κ1和κ2从0变化至5时,电力物联网传输模型的多普勒功率谱不断地增大[8]。

图6 不同运动时间t 和不同参数(κ 1和 κ 2)对信道多普勒功率谱造成的影响

5 结束语

针对电力物联网物理层数据传输场景,本文提出一种3维半椭球体几何统计信道模型,通过调整模型参数,提出的信道模型能够有效地描述多种电力物联网无线通信环境。结合仿真可以发现,未发生集群演化的双簇信道模型传播链路的空间互相关特性要高于发生集群演化的传播链路。伴随运动时间的变化,空间互相关呈现不同的传输特性。此外,集群演化对时间自相关特性的影响不明显。空间互相关特性和时间自相关特性的仿真结果与理论结果有较好的吻合性,验证了该文提出的算法能够有效地用来分析电力物联网物理层多节点数据传输特性,对于研究微功率、低功耗传感器和低功耗节点的物理层数据传输方案,具有重要的理论意义和应用价值。在今后的研究中,我们会在电力物联网通信场景中引入不同材质的散射体,例如塔架、线缆、屏蔽材料等,通过开展大量的信道测量实验,进一步探索信号经不同材质散射体反射时的传输特性。