清代组诗对地域文化及风土人情的关注和描写

2022-09-21许冬阳

许冬阳

(山东大学 文学院,山东 济南 250100)

有清一代,受以学问入诗的诗学理念影响,组诗的创作蔚然成风。诗人们利用组诗容量庞大、内涵丰富的特征,刻画了大量系列性、群体性的物象或意象,如日常食物、生活用品、自然景观等,对风土人情内容的描写也是其典型选材之一。他们将组诗中所涉内容范围限定在某一地域之中,有意识地在这一特定区域探索自己眼前所见的风土文化和地域特色,并以组诗为载体对其风土人情的诸多细节展开广泛铺陈与详细描绘。这一地区多为诗人的家乡或者仕宦之地,承载着诗人深厚的感情,因而在真实性方面往往有所保证。这些组诗对风土人情的入手点可大致概括为两种——民俗和物产。

一、清代组诗对民俗的描写

在以民俗为题材的组诗中,有些作品致力于系统地介绍某地的风土文化,力求在一组诗作中完整地展现当地的地域标志与特色,因而所涉内容也较为全面。如嘉庆年间长期仕于山西的诗人唐廷诏所作之《中阳四咏》:

度田度水源,三五聚成村。

穿穴山为屋,编篱日照门。

冬堂歌蟋蟀,春社赛鸡豚。

晋魏风犹古,熙皋景可论。

(居聚)

少工兼少商,农务拮据忙。

地垦三春雨,人持半日粮。

粪烧枯草际,犊叱陡山旁。

稼穑为民宝,艰难讵可忘。

(耕作)

粱稷土宜偏,民生任所天。

断壶冬蓄菜,煮豆早炊烟。

黍酿迎春雨,糕供款客筵。

淳风三代上,鼓腹说丰年。

(食物)

试询卒岁谋,古朴俗犹留。

伏日无需葛,霜天即衣裘。

毡冠分内外,裋褐历春秋。

土少桑麻利,司民望代筹。

(服饰)[1]142

这组诗系统地记录了山西中阳地区因其独特的地理环境而形成的人文风俗,且诗人附有大量的自注以解释诗中的内容,第二、三首更是一句一注——居住方面,中阳人在田地与水源之间落户,一般为三三两两聚居,因“邑在山中,平地无百分之一,谋居者就水则耕田远,就田则取水艰,故必度田与水之中以居,而所居每多分散,无大村落”;地势崎岖,需居住于山中,门为南向,可受日照,因“地气寒冷,居宅多南向”。耕作方面,从事工、商业的人很少,大多数人都辛勤忙于农务,诗人补充“民俗务本,作工商者千无一二,即士,亦半耕半读,无闭户读书者”;趁春天开垦田地,耕作时需要随身携带半天的口粮,因“地多荒芜,逢春开垦,即熟田,亦必荒数年而后可耕”“凡耕作,有远至十里、七八里者,山深地阔,必持半日之粮”;肥田所用的粪料用枯草烧成,因“地瘠,需粪尤多,而粪之甚艰,所种禾,恒取其穗而留其干,枯则烧之以粪田,古草化之法也”;耕田所用的牛多为牛犊,因“地多邻沟,惟小牛可耕,亦有牛难施力,全用人力者”。食物方面,冬日储备蔬菜,因“地宜翻瓜,每蓄之,拌小米而食”;多用豆煮粥,因“熬粥捣豆以和之,谓之钱钱粥,有力者始常食此”;春日用黍酿酒,且“酿白酒者多”;常用糕款待宾客,糕的种类不一,“有米糕,有面糕。贫用米,富用面”。服饰方面,夏季都不必穿葛衣,而到了秋天就要穿裘,因“气寒,九月即需裘”;当地人一年四季穿粗布衣服,戴毡冠,“无论男女,总带毡帽,其制不同,至伏日,亦有带者”。诗人在序中说道:“中阳地瘠民贫,物产不饶,风俗犹古。作四咏以概其余,以备采风者之录取,而为民牧者,尤当省念矣。”特殊的自然地理特征造就了中阳从古至今少有更易的特殊习俗,而诗人细致的描写与详尽的自注可谓将中阳地区的人文特征完整地展现了出来。同时,诗中的“稼穑为民宝,艰难讵可忘”和序中的“而为民牧者,尤当省念矣”等句,是诗人对当地人的警示和劝告,也体现了诗人对中阳民情的体贴和对民生的关注。

但更多的民俗题材组诗选择从特定角度切入,以某地在某个节日的特有风俗为书写对象。如王翼凤的《辛卯正月戏咏扬州土俗四首》:

借来千万饰辞工,消息全凭一纸通。

祝史信陈迎送际,神灵默鉴有无中。

肩归不厌旁人看,心计何愁要路穷。

回首庙门风雪暮,可怜垣栋一朝空。

(借元宝)

跳跃身轻喜出场,持锤舍马却驱羊。

若教手足成拘束,未必衣裳称短长。

百丈倒竿危仓卒,两头调索笑郎当。

谁家掷果深藏去,观者纷纷散堵墙。

(猴儿戏)

喧阗百众看争先,侭爱春风悦目前。

画出好颜偏渥泽,逼真情事太缠绵。

藻铺华衮原无缺,火热中心亦有权。

纨绮翩翩终庋阁,虚偿应惜地流钱。

(包灯人)

雕盆浮出玉鳞寒,笋菜春盘可佐餐。

论值一金争市上,馈先三日凿冰残。

沿门不觉求升易,择日谁知下箸难。

安得闲池如子产,洋洋长许借波澜。

(送盆鱼)[2]543-544

这组诗介绍了扬州的四种新年风俗,且每一种风俗都附有诗人自注。借元宝,诗人自注为“借以初五日祭赛邗沟财神庙,人各担纸镪数千归,取兆利益,谓之借元宝”。《扬州画舫录》也有“邗沟大王庙在官河旁……今则有借元宝之风。以纸为钞。借一还十。主库道士守之。酧神销除”[3]15-16的记载;猴儿戏,诗人自注为“每年有北土人来,以红衣装猴,骑羊作马,驰骋市上,鸣锣敛钱,又为扒竿跳索诸戏”,《扬州画舫录》也形容猴戏为“蓄猴令其自为冠带演剧”[3]263;包灯人,诗人自注为“扬州灯市,辕门桥极盛,缕彩为人,穷神尽态,明季有包壮行者善制灯,故至今犹称包灯”,《梼杌闲评》中进忠也曾对丘老介绍“总不如扬州的灯好,各色纸灯、包灯,果极精巧,世上有一件物事,他们便做出一盏灯来,却也奇巧”,引得丘老感叹“生在那里的人,真是有福的”[4]119;送盆鱼,诗人自注为“新正三五日,人家以描金漆盆盛生鱼数尾,递相馈遗,烹鱼名曰开生,必择吉日云”。因是介绍新年风俗,诗人的叙述中也充斥着新年的祥和气氛,但与此同时,诗人还感叹了邗沟大王庙的人去庙空、做戏之猴的任人驱使,包灯莹彩辉煌却在年节过后便被人舍弃,以及本该在波涛中自在遨游的鱼的丧生,在叙述风俗之余也记录了个人的联想与感受,一定程度上反映了诗人的悲悯情怀。

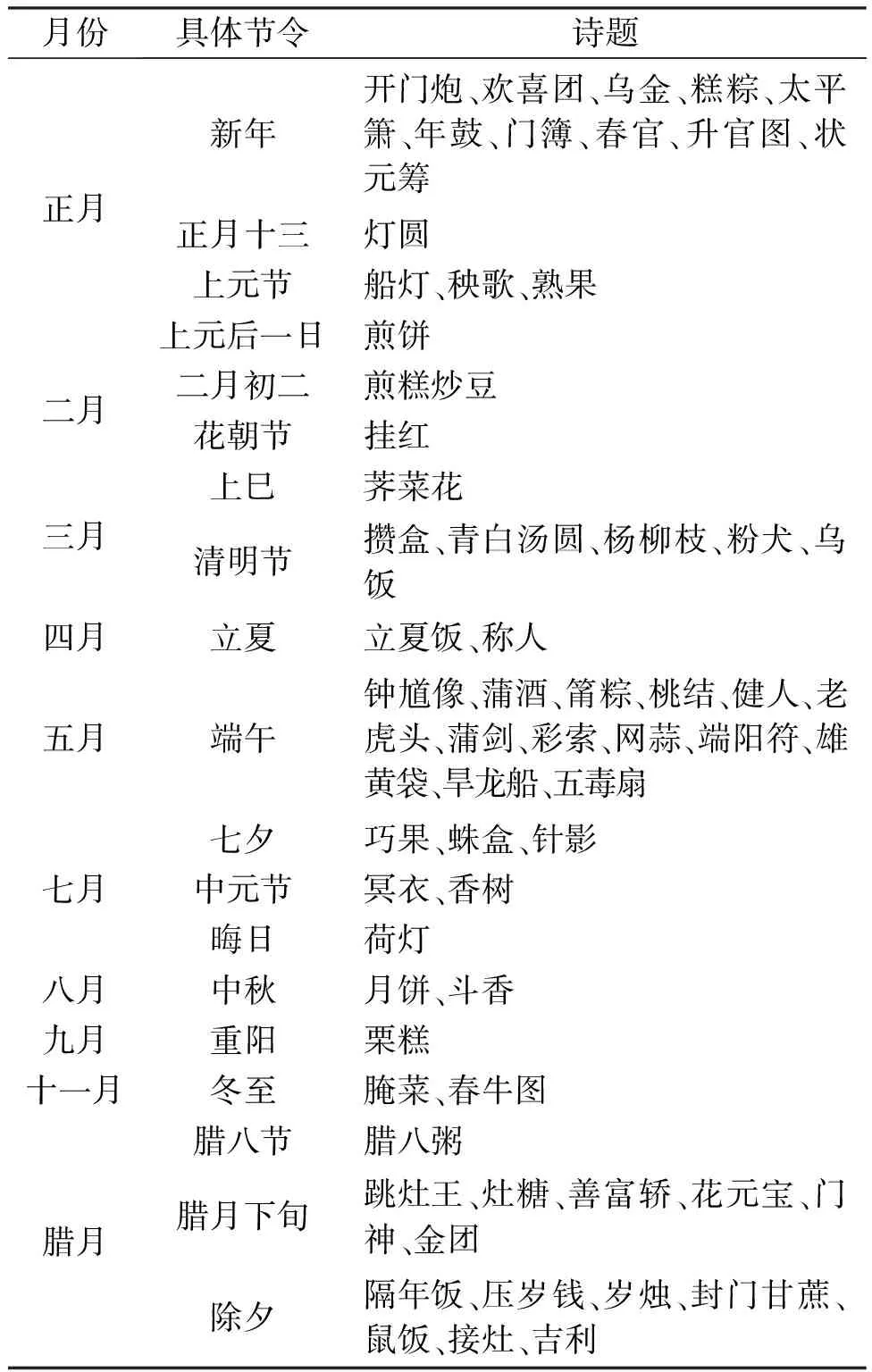

又如吴存楷的《江乡节物词》,一组之下有63首,介绍了其家乡杭州一年四季所需的多达63种的应节物品,且依照时序排列,系统性极强,具体内容如下表:

《江乡节物词》中所涉节物及节令对照表

该组63首诗题下皆有自注,起解释和补充的作用。有的解释该节物的寓意,如释开门炮为“杭俗,度岁门之启闭以爆竹,除夜封门,必至元旦始开,索债人来,无敢叩户者”,其用意是吓跑债主;释糕粽为“元旦食糕,必解粽和之,呼其名,若高中然”,取其“高中”的谐音;释隔年饭为“除夕贮饭,置果饵于上,元旦食之,特取有余之意耳”,寓意年年有余。有的解释该节物的名称来源,如释煎饼炒豆为“煎饼炒豆,杭谚也”,源自当地俗语;释金团为“作粉飺度岁,和以瓜瓤蒸食之,因其形色之似,名之曰金团”,因其形状和颜色而得名。有的对比杭州与其他地区的习俗,如释太平箫为“京师儿童击太平鼓,吾杭则吹太平箫,元旦即卖之,声极清脆可听”,指出不同之处;释年鼓为“年鼓莫盛于禾中,吾杭亦尚之,然能合拍者甚尟”,指出相同之处。有的对比古今习俗,如释筩粽为“端午尚角黍,亦有依古制作筩粽者”,筩粽来自古俗,角黍则为今俗;释针影为“七夕穿针,旧俗也。今则以针投之盂水中,翼日视其影之所似,以占巧拙”,旧时的七夕节以穿针乞巧,如今则改为看针影占卜。另有诗人自身的看法,如释腌菜为“杭俗,腌菜例以冬至开缸,先祀而后食,故亦居节物之一云”,腌菜并非杭俗中的固有节物,但因其有冬至日开缸的常例,且需为祭祀之用,所以诗人也将其视为节物之一。每首诗的内容也都与其自注互相呼应、互相补充,如“青与白间之”“亦清明祭品”的青白汤圆,其诗云“银丸搓就玉纤停,妃俪无端费杀青。只是世传清白意,得从家祭告先灵”,既突出其青、白的颜色特点,又介绍其祭祀功能;又如“取桃叶,左手绾结,簪之,谓可辟邪”的桃结,其诗云“摘来新绿胜花枝,椎结争夸左手持。插向钗梁齐颤影,为他桃叶费相思”,桃叶、绾结、左手、簪于头上四个要素皆有提及[5]719-723。诗人在序中说道:“孤村残腊,风景无聊,感岁序之峥嵘,增病怀之潦倒。偶与凌子芥山话故园琐事,因举节物所有,各系小诗,以破岑寂。归帆未挂,乡梦先通。古人风土岁时各有纪载,当亦同此意尔。”[5]719这组诗在记录节物之余,也表达了诗人对故乡的热爱与思念。同时,这组诗自注详细,诗句通俗,类似于韵文形式的杭州风土笔记,因而在社会生活、地域文化等研究领域都具有一定的价值。

二、清代组诗对物产的记录

民俗题材以外,另有一些以地域风土人情为主题的组诗聚焦于某地的特色物产。这一类组诗中所涉及的物产,往往在其所描绘的地区极富盛名,或具有一定的代表性,是当地的形象符号。如黄秩林的《蕲州土产四咏》:

昌黎获宝簟,谓可避蚤虱。

孰知本笛材,可和灵妃瑟。

一吹鸑鷟来,再奏蜿蜒出。

湘水有斑枝,啼烟太寒乞。

(竹)

芳洲艾叶茂,生意欣满腔。

实秉君子性,一灸群邪降。

外柔力逾劲,内热神不。

采之欲谁遗,泛泛春波江。

(艾)

灵龟幺如钱,可囊亦可佩。

试掷杯水中,蒙茸幻小大。

文疑负绿图,价欲敌珠贝。

君看息丝丝,导引能不坏。

(绿毛龟)

觺觺苍龙头,斑斑黑虎质。

眼光刺不枯,尾势掉殊逸。

英英石楠花,岩壑雾蒙密。

胡不从风翔,而令疗风疾。

(白花蛇)[6]423

蕲竹,《竹谱》载:“蕲州者为第一,有三绝之称:色莹者为簟,节疏者为笛,带须者为杖。”[7]394韩愈有《郑群赠簟》诗,称郑君赠送的竹簟瑰奇似黄琉璃一般,光彩照耀,且可使“青蝇侧翅蚤虱避”[8]163,但其所用的竹材乃是“蕲州笛竹”,因而诗人认为并未使用得当。蕲艾,《格致镜原》载:“艾可攻百病,以蕲州者为佳,蕲艾叶厚而绵多,本地所有者叶薄而绵少。”[9]313蕲艾可以用于艾灸,药效卓著,且外柔内热,有君子之风。绿毛龟,《虫荟》载:“出蕲州,大如五铢钱,毛中有金线,脊骨三稜,底甲色如象牙,俗名绿衣使者,置室中,辟蛇虺。”[10]226绿毛龟外形奇特,如背负绿色的图形一般,且价格可与珠贝匹敌。白花蛇,《虫荟》载:“产蕲州者为上,故一名蕲蛇。”[10]200白花蛇龙头虎质,外表奇异,捕捉可以入药,能治麻风病。《广志绎》有云:“蕲竹为器,抽削如丝,纤巧甲于天下。复有蕲艾、蕲龟、蕲蛇。艾则惟荆王府内片地出者佳,然不多得。蛇与龟皆生于他乡村。蛇则头有方胜,尾有指甲,两目如生,自刳肠盘屈而死者,可已大风。龟则背有绿毛可辟蝇虫,置之书箧,数年不死,然多赝者,以小龟涂马矢放阴沟中,绿毛自生,携出者不久即落也。竹则以色莹者可簟,节疏者可笛,带须者可杖。”[11]92蕲竹、蕲艾、绿毛龟、白花蛇并称“蕲州四珍”[12]330,是蕲州最具特色的代表性物产,所以诗人采用了这四种事物以展现蕲州风貌。

又如许乃榖的《西域咏物诗二十首》,介绍了西域特有的二十种事物或现象。该组诗每首之下的诗人自注,有的是对所写事物作简要描述,如:

土雨:西域无大雨,或竟终年不雨,草木萌动,率验之以风。风有时挟土,净澂如雾,物更畅茂,谓之土雨。

明霜:霜如密霰,日中闪烁有光,过午乃止,寒气凝结而成也。

树窝:红水河西,喀什噶尔千余里,有地皆树,旷与天连,翳不见日。

白杨:中干直上如立竹,旁枝无横出者。

夏草:夏草冬虫生雪山,夏日叶歧出,类韭根,如朽木,凌冬叶干蠕动化为虫,入药极热。

雪莲:生雪中,潜往探之则得,一闻人声,倏不见矣。

白桑椹:色白,微有黑点,绝似蚕腹,味甚甘,八城处处有之,回夷取为粮,或酿为酒。

莎莎柴:有木盘生土中,回夷取作薪。[13]71-72

上述自注中所描述的事物特点在诗中皆有形象的体现。土雨为风挟土而成,可净化空气,诗人因此称赞“封姨善学娲皇戏,撒手能回造化功”;明霜为寒气凝结,闪烁有光,诗人将其形容为“欲将大地为明镜,乱洒霜华冷不消”;树窝乃是“杈丫万木影婆娑,碧翳青天绿结窝”,枝叶相连,接天蔽日;白杨挺拔耸立,并无曲干横枝,诗人将其比作“萧萧自有凌云志,纵不虚心亦伟奇”的志士君子;夏草夏日为草,冬日为虫,诗人称其为“动物先教成植物,炎天境地自清凉”;雪莲生于雪中,因而是“如来世界清如许,六出花中更有花”;白桑椹常被回夷多作粮食或者酿酒的材料,即“不待兴平秋再椹,年年回纥仰为粮”;莎莎柴盘生土中,所以被形容是“盘曲团团似蛰蛇,土中坟起碍征车”。

有的自注则征引典籍加以考证,如:

红柳:《汉书西域传》,颜师古注曰:“柽柳,河柳也,今谓之赤柽。”枝干皆红。

胡桐:《汉书西域传》,孟康注曰:“胡桐似桑而多曲。”师古曰:“亦似桐,不类桑。”要以孟康为确。其树遍生沙滩,或数千百里成林,但可作薪,回语胡桐译言柴也。夏日液自根流出如琥珀,为胡桐泪,师古谓“可汗金银者”是也。

葡萄酒:《大宛传》:“宛左右以葡萄为酒。”汉使取其实来种。回人谓葡萄为奇石蜜食,乾隆时移根禁苑,有圣制诗注云:“魏文帝诏:宁北西国葡萄石蜜。”石蜜之音,颇近回语,岂当时亦曾见此耶?[13]71-72

红柳与胡桐,《汉书·西域传》中提到:“(鄯善)国出玉,多葭苇、柽柳、胡桐、白草。”[14]962“柽柳”一词,颜师古注曰“柽柳,河柳也,今谓之赤柽”,诗人称其记载准确;“胡桐”一词,孟康注曰“胡桐似桑而多曲”,颜师古则注曰“胡桐亦似桐,不类桑也”,诗人判定孟康所言为确,但也肯定了颜师古“可以汗金银”的记述。葡萄酒,《史记·大宛列传》记载:“宛左右以蒲陶(葡萄)为酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败。”[15]3173魏文帝的《与朝臣诏》中也有“南方有龙眼荔枝,宁比西国蒲萄(葡萄)石蜜乎”[16]1378之语,诗人称“石蜜”一词类似回语的发音,因而猜测“石蜜”的名称源自回语。诗人在引中称这组诗的创作背景为“庚寅秋,回疆再扰。余奉檄从戎,西历万里,偶有所见,辄记以短句,聊志物产,非敢言诗也”[13]71;《南漘楛语》亦称“玉年(许乃榖字)先生集于西域事最详,有咏物诗二十首——土雨,明霜,树窝,盐池,红柳,白杨,夏草,雪莲,沙枣,胡桐,孔雀,天鹅,紫柳菊,白桑葚,芨芨草,莎莎柴,沙雅梨,哈密瓜,蒲桃(葡萄)酒,普尔钱”[17]17。这组诗所描写的西域物产与自然现象皆为诗人亲眼所见、亲身所历,因而有着较高的准确度,体现了诗人对西域风土人情的深刻了解。

又如谭莹的《岭南荔枝词》。荔枝素来为岭南的代表物产,《荔枝谱》记载:“茘枝之于天下,唯闽粤南粤巴蜀有之。”[18]1《本草纲目》亦有云:“荔枝生岭南及巴中。”[19]1817因而,岭南文学作品中的荔枝书写不胜枚举,荔枝词也成为了“竹枝词在岭南地区的变体”[20]23,谭莹的《岭南荔枝词》便是其中的典型作品。这组诗共一百首,录入诗集时删减为六十首,涉及岭南荔枝的品种、外形、口感,荔枝的种植与保存方法,荔枝的相关典故以及当地俗语等多个层面的内容,较为系统地展现了岭南的荔枝文化,并透过荔枝以小见大,描绘了岭南围绕荔枝而展开的独特的风土人情。

诗中提到的荔枝品种丰富多样,有香荔、水浮子、凝冰子、龙牙、犀角、金钗子、挂绿、状元红、小蜡、谭世祥等:

万颗红堆玛瑙盘,谁嫌内热更分餐。

水浮子共凝冰子,沁到心脾六月寒。

(其二十)

一担随花入市先,龙牙犀角并争妍。

谁家欲买金钗子,好掷金钗当估钱。

(其二十一)

自赋新词一百章,风枝露叶费评量。

谁知本是吾家果,姓字早推谭世祥。

(其六十)[21]313-316

以其中三首为例。水浮子、凝冰子、龙牙、犀角、金钗子,《岭南荔枝谱》中均有相应的记载——“凝冰子,以日照之,内外洞彻,微核在中,半明半灭;水浮子,重而不沉,以置水中,随波下上”“香茘实小而长,即龙牙茘也”“犀角子熟于玉荷包之后,本丰而末锐,似犀角之倒垂,其核亦然,宛然一小犀角也,虽万颗无稍异者”“陈村荔枝,实大核小,其味甘香,名曰金钗子”[22]15-17,特点各异,因而被诗人称为“争妍”;谭世祥,《岭南荔枝谱》载其“以种树人得名,产端溪峡下”[22]22,诗人因该品种的“谭”姓而满怀骄傲地宣称荔枝“本是吾家果”,且将该品种用于整组诗的结句,其对荔枝的喜爱可谓溢于言表。

种植荔枝的过程中,要提防飞鼠(即蝙蝠)、黄虫石背、鬼蝴蝶等害虫:

朦胧夜色照山红,飞鼠飞来果易空。

几处竹寮敲竹夹,家家看果月明中。

(其十三)

火齐如山初下时,黄虫石背早先知。

尤怜山下鬼蝴蝶,不逐山花逐荔枝。

(其五十二)[21]313-315

种植荔枝的方法,诗人皆在自注中说明:

广州矶围皆种荔枝龙眼,龙眼用接,荔枝用博,以果多为丰年。

(第七首自注)

粤人当荔枝熟,率以刀连斫枝取,谓明岁嫩枝复生,其实益美云。

(第十六首自注)

凡荔枝龙眼,一年多则一年少,闽中谓之歇枝,广中谓之养树。

(第五十六首自注)[21]313-316

自注中还提到了荔枝的贩卖、运输、贮存与加工方法:

广州凡食物所聚皆曰栏,果栏在竹栏门外,贩者买自栏中,名曰落栏。率以蒲葵叶作伞市于其下。

(第十七首自注)

贾人以板箱载荔枝龙眼,曰果箱。向秦关而北、腊岭而西者,舟车弗绝。

(第四十三首自注)

棕包竹里,闽中藏荔枝法也,见邓庆宷书。粤人得藏荔枝之法,就树剪摘完好者,留帝少许,蜡封之,浸以蜜水,经数月,色味不变。

(第五十八首自注)[21]313-316

以及岭南地区关于荔枝的各类俗语:

粟米香瓜并熟时,村南村北子离离。

儿童共唱新蝉叫,四月街头卖荔枝。

(其四)

南中五月荔枝天,白瘦红消易一年。

侬似荔花须护惜,郎如荔子却轻圆。

(其二十五)

采得明珠欲赠欢,春织双捧玉团团。

侬心自觉甜于蜜,笑姊真如上水酸。

(其三十二)[21]312-315

《岭南荔枝谱》云:“粤谣:鸦蝉叫,荔枝熟。”[22]12故而在四月新蝉叫之时,荔枝就要上市了;诗人在自注中说“荔枝惜花,龙眼惜子”,因而诗人描绘了一个将自己比作须护惜的荔花的怀春女子形象;《岭南荔枝谱》记载,“荔枝其甜曰上糖,酸曰上水”[22]11,与心上人两情相悦的女子便如上糖一样甜蜜,同时笑话自己的姐妹如同上水一样吃了醋。诗人在写相关俗语时融入了爱情主题,所构建的田园女子形象心思细腻、羞涩动人。除此之外,这组诗中还提到了晚景园、半塘南岸、三山、大石、陈村、李村等岭南村名,丰湖、明月湾等岭南地名,以及“凭君载酒村村去,绿叶蓬蓬隔一河”“三山大石红相望,熟到陈村又李村”等岭南荔林风光,使诗的内容更加富有真实性和生活感,贴近了民情民生,还原了岭南风情,向读者展示出了一幅丰富多彩的岭南画卷。

值得注意的是,大量描写地域特征的组诗倾向于以时间为线索,系统地记录某一地区的风俗与民情。除上文中提到的《江乡节物词》外,还有彭兆荪所作,分别写迎春、正月初五、正月二十、二月二、六月六、中元节民俗的《楼烦风土词六首》,以及唐廷诏所作,以春节、元宵、寒食、迎春、春耕、初夏为时间线的《中阳竹枝词》等。其中,叶调元的《汉口竹枝词》可谓十分典型,其第三十七首至第一百零五首皆为时令部分,自元旦写至来年春节,细数其间每个时段的汉口习俗,且穿插有对汉口方言和风物的介绍,如称除夕夜睡觉为“挖窖”,吃早餐为“过早”,介绍楚人爱吃豆丝、蒜泥、菜苔等,字句间充斥着浓郁的汉口风味。[23]38-61这一类兼具地域意识与时间意识的组诗作品有意“从更加逻辑、系统的角度来观察、选取记叙的对象,以安排所要呈现的内容”[24]60,诗中的信息具有较高的史料价值与民俗学价值,可以对地方志起到补充作用,甚至可以称其为“韵文的地方志”[25]72-77。

综上所述,清代有大量诗人选择以组诗为载体来记录某个特定地域的风土人情,从个人视角出发对该地域民众的日常生活做出深入的观察和详细的刻画。这些组诗或以纵观全局的方式概览民俗特征,或从某一特定焦点出发、以小见大地展现地域文化;或分门别类地介绍地域性的特色物产,或深入挖掘某一物产符号背后的特点和内涵。这一类作品为清代民众生活与地域文化特色的研究提供了丰富的资料,同时也反映了清代诗人群体对日常生活与社会文化密切的关注和深刻的思考,是诗人细腻情感与广阔视野的体现。