数字劳动问题的研究热点及发展趋向

——基于CiteSpace的知识图谱可视化分析

2022-09-20王炳涵

王炳涵

(江西财经大学 马克思主义学院,江西 南昌 330013)

伴随数字信息技术的革新,人类通过大数据手段实现经济高质量发展的趋势不可逆转。党的十八大以来,在“实施十三五规划《纲要》”“第三个历史决议”“国家创新驱动发展战略纲要”等国家发展战略中,党中央多次强调“要大力发展数字经济”。习近平总书记指出:“发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”,并要求“不断做强做优做大我国数字经济”。[1]随着数字经济问题研究的深入,数字劳动问题的研究也逐渐展开。

最初,人们只把数字工程师、码农的劳动看作是数字劳动。自蒂兹纳·特拉诺瓦提出参与互联网活动的用户们的免费劳动也属于这一范畴以后,数字劳动概念的涵盖范围逐渐扩大。直至克里斯蒂安·福克斯首次系统地阐释数字劳动理论,并指出数字劳动是一种劳动者与数字生产要素相结合进行的生产性劳动,除基础的数字设施外,互联网平台、大数据、算法等都属其生产要素,学界对此也形成普遍认同。蓝江在此基础上对这一概念进一步细化,认为在数字技术影响下产生的新型劳动形态,特别是与数字技术与智能算法推动下的数字生产方式形成生产后果的活动即为数字劳动。自此,国内学界对数字劳动问题的研究进一步深入。

总的来看,国内关于数字劳动问题的研究成果最早发表于2004年,期间经历十余年的“断层期”,直至2016年,学界对此研究才“复燃”。自2018年,相关研究成果逐年递增,尤其在近三年,发文量已突破百余篇,逐步成为研究的热点主题。同时也应看到,数字劳动问题研究仍较为薄弱,梳理研判当前现状,精准把握未来研究的突破口、着力点,是及时强化该问题研究的重点。

1 研究设计

1.1 样本来源

本文以“数字劳动”为主题在中国知网(CNKI)进行高级检索,人工筛选剔除篇幅较短(页码少于3页)以及述评、综述、会议集等文献,共计获得CSSCI期刊211篇(以2022年4月7日禹泳如发表的《新时代大学生劳动观培育的依据、思路与路径》一文为止)。通过关键词共现分析与关键词聚类分析,基本上能够获得我国数字劳动问题的研究热点及其发展趋势的端倪。

1.2 研究方法

CiteSpace是 Citation Space,即“引文空间”的简称。CiteSpace是基于Java语言开发的对科学文献中的知识领域进行可视化分析的工具,它围绕寻找一个领域或一个地区的研究焦点,特别是学术上的决定性时刻和关键节点,借助计量学、知识图谱可视化的手段,呈现一个学科领域在一定时域内的研究动向,以及该领域内前沿热点的演进历程。[2]

本文利用CiteSpace(5.8.R3)软件知识图谱的可视化分析功能,挖掘当前学界的研究热点,基于对研究的系统性把握与分析,提出未来研究的发展趋向,希冀能为该领域的研究提供借鉴和参考。

2 数字劳动问题研究热点的可视化分析

一篇学术论文的关键词是对全文核心内容与论点的高度凝练。利用CiteSpace软件分析文献的关键词、主题词、篇关摘,对全文的核心内容进行可视化分析,可从总体上把握研究的热点主题与发展趋向。

2.1 关键词共现分析

利用CiteSpace软件,选择施引文献的“Keyword”,对研究文献进行可视化分析,图谱优化后结果如图1所示。节点数N=185,关联性线段E=360,密度D=0.021 2,意味着211篇文献中共有185个不同的关键词出现,两个关键词同时出现在同一篇施引文献中,且构成的关联性连线有360条。一般而言,密度值低于0.1则表明该领域研究的集中化程度较低,研究涉及的学科领域范围较分散,尚未形成紧密的知识簇团。[3]

图1 关键词共现图谱

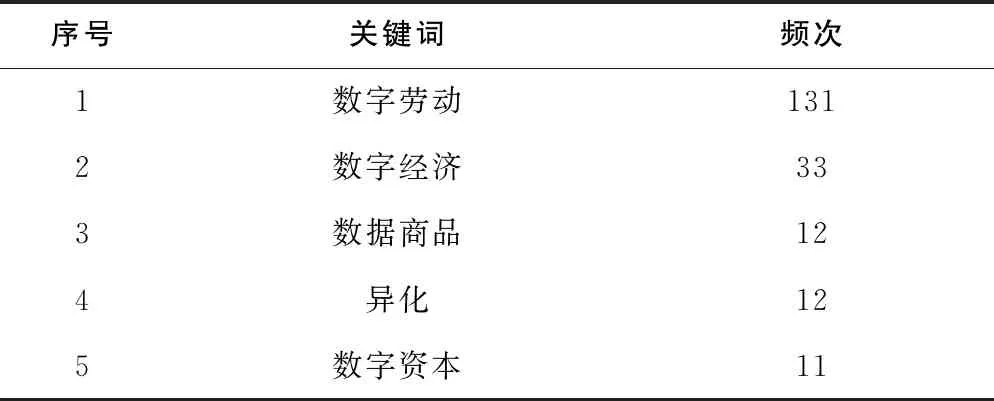

图中十字标识的大小反映关键词的词频,也是当前研究热点所在。不难看出,以“数字劳动”为中心的研究最多,且在排名前10的关键词中,有7个与“数字劳动”有直接关联(如表1所示)。结合文献计量的二次分析,从学科交叉的角度来看,数字劳动问题研究与其他学科的交叉融合并不显著,关联程度较为松散,且研究结构相对单调,说明该问题研究的多元化发展有待提高。

表1 高频关键词及出现频次表

中心性是反映关键词之间紧密程度的指标,数值越大,表明其中介性作用越强。[4]如表2所示,数字劳动、数字经济和异化的中心性均在0.5以上,数据商品、劳动正义与时间的中心性相对较低,特别是仍有大部分低于0.1的关键词。这就说明,该研究主题丰富多样,但学科间的交叉与创新仍有不足,有待进一步加强。

表2 中心性>0.1的关键词表

2.2 关键词聚类分析

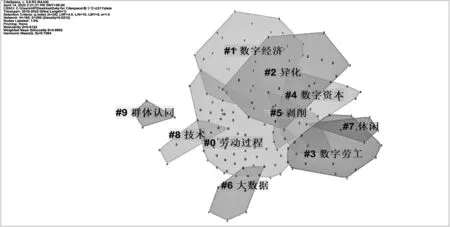

为进一步把握数字劳动问题研究的热点主题,优化聚类并以LLR算法对聚类命名[5],筛选并展示数量最多的10个类别(即#0—#9,数字越小则表示聚类中所包含的关键词数量越多),关键词聚类图谱如图2所示。

图2 关键词聚类图谱

一般而言,当Q>0.3时,意味着聚类结构显著;当S>0.5时,聚类即为合理;当S>0.7时,聚类结构是值得信服的。[6]如图2,Q=0.612 2,S=0.899 2,说明该聚类轮廓良好,该聚类图谱具有较高的可信度。

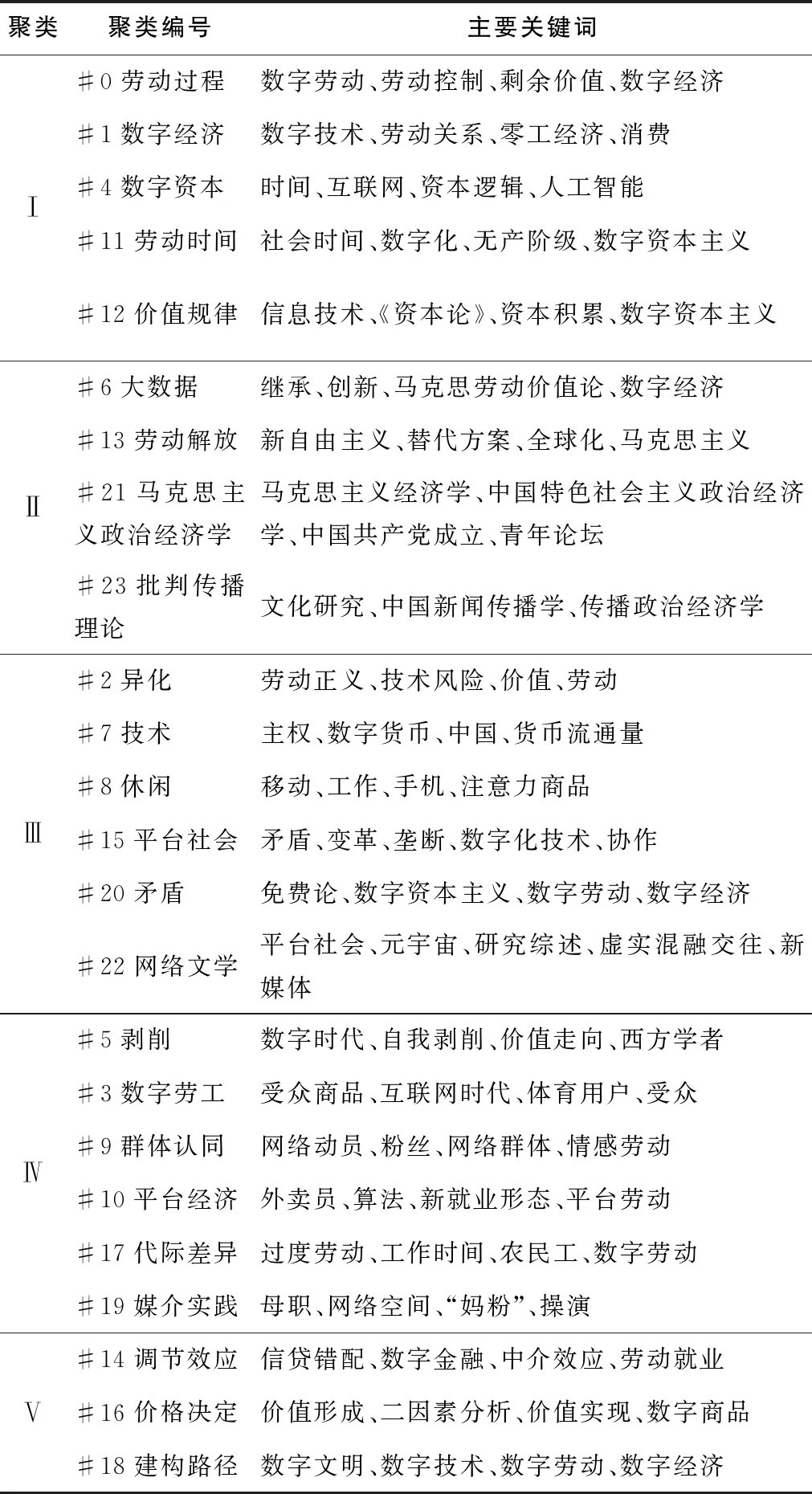

整合聚类结果可知有五大热点主题:数字经济视角下的数字劳动、数字劳动理论探赜、数字劳动的表现形式研究、反思数字劳动异化中的主体存在、数字劳动的价值效益研究(如表3所示)。

表3 关键词聚类信息表

2.2.1 Ⅰ类——数字经济视角下的数字劳动

数字劳动推动数字经济发展,数字经济促进数字劳动进步,数字劳动问题研究必然与数字经济密切相关。[7]付秀荣等人认为,劳动方式的数字化转型孕育着人类文明形态变革的新力量,数字劳动将推动数字经济全面而快速地发展,丰富“数字文明建设”,助力“中国式现代化”的发展。[8]数字经济的发展推动生产要素数字化转型,劳动的数字化进步也必将为数字经济的发展提供强劲动力[9]。因此,应鼓励数字经济与传统经济的融合,加速传统产业改造升级,促进向产业数字化与数字产业化的转型。[10]同时,李海俊等人指出,要协调好数据生产关系,正视数字劳动过程中主体的价值。[11]也有学者指出,数字劳动作为21世纪的热点话题,其促进经济快速发展的同时也萌生了困难与挑战,要改善劳资收入分配格局[12],充分发挥政府的作用,在维护网络市场安全[13]、规范市场化管理、消弭数字鸿沟、加强平台治理能力、完善法律服务等方面探寻应对措施。[14]

2.2.2 Ⅱ类——数字劳动理论探赜

从聚类结果来看,国内学界对数字劳动理论的研究主要呈现三种倾向:

其一,从国外学者的理论研究出发,丰富数字劳动理论的内容。周延云等厘清了数字劳动的概念、由来、特征、表现及路径等问题,分析了国外理论研究的优势与不足,为我国数字劳动理论的发展奠定了基础。[15]夏玉凡等从国外传播政治经济学的视角出发,提出要以全球化的视野审视数字劳动问题,回应了当代学者对西方理论适用价值的肯定与质疑,丰富了当代数字劳动理论研究的内涵与视野。[16]王寅等从西方左翼学者的视角分析数字劳动理论的架构,指出应以唯物史观的视野把握数字社会发展动向,逐步完善理论体系构建。[17]

其二,从马克思主义理论出发分析把握数字劳动理论。卢黎歌等认为准确理解数字劳动,必须把握好马克思主义理论分析框架在数字时代的科学性与实践性,增强马克思基本原理的生命力和解释力,丰富数字劳动理论研究。[18]冯洁也认为必须立足马克思政治经济学和唯物史观,反思数字资本主义发展的制度缺陷,深刻认识数字时代马克思主义理论在理论与实践中的双重作用。[19]

其三,通过案例分析,检验数字劳动理论的价值效用。吕鹏等从支付宝、淘宝、美团等App的数据账单、广告推送等方面,分析数字劳工与平台经济、数字媒体之间的关系,认为数字劳动促进经济发展的同时,也带来了诸多隐患,必须把握理论与实际相统一的原则,夯实数字劳动理论的现实作用。[20]

2.2.3 Ⅲ类——数字劳动的表现形式研究

与传统劳动形式相比,数字劳动的表现形式呈现出多样化、娱乐化以及突破时空限制的泛在化等特征。[21]从聚类结果来看,可归纳为三个方面。

其一,数字劳动的表现类型研究。吴欢等认为数字劳动主要表现为专业劳动或有酬劳动、无酬劳动、受众劳动和玩劳动。[22]早在译介时对“四分”就存有争议,之后的研究更为细化。黄铭等认为数字劳动就是平台劳动,主要表现为用户在平台上的活动,如微劳动和线上劳动等。[23]韩文龙等在“四分”的基础上指出,传统雇佣关系下的劳动、互联网平台下的零工劳动、数字公司下的专业技术劳动,这三类劳动同属于有酬劳动范围,而非雇佣式的或自主同意式的无酬劳动。[24]

其二,数字劳动异化研究。姜淑娟等认为“数据占有”是导致数字劳动异化的关键。数字劳动作为一种新型劳动形式,表面上来看,资本对劳动的控制有所缓解。但数字时代的交往形式已由“物物交换”转为“数据交换”,庞大的物联网模式已逐渐构建起来,一旦资本家垄断了具有中介作用的数据,异化问题必然出现。[25]郑夏育等认为数字劳动仍受资本逻辑的支配。数字化的生产方式推动社会发展、加速普遍交往,关键在于数字劳动以去异化的假象遮掩了其异化的本质,数字资本剥削的触角在网络用户体验中更加深入、更加隐蔽。[26]也有学者认为,数字信息时代的异化已由劳动异化向技术异化转变。数字劳动异化是资本异化在数字时代的衍生品,随着数字技术的革新,异化程度愈深,愈难以被感知,技术异化成为数字劳动异化的主要表现形式。[27]

其三,关于数字劳动的特征研究。张苗苗等认为数字劳动继承了与马克思异化劳动相似的现实表征,伴随Web2.0社交媒体和移动互联网的出现而表现出新特征:数字产品异化、剥削方式隐蔽化、劳动方式单一化、劳动结果非正常化。[28]汝绪华等认为劳动形式的数字化转型出现了异化的隐蔽性、劳动界限的模糊化、数字劳工的价值观同化等特征。[29]

2.2.4 Ⅳ类——反思数字劳动异化中的主体存在

从该聚类的内容来看,与数字劳动异化研究有相近之处。学界基于数字劳动异化问题,深度考量数字劳工的主体地位与存在价值,主要可分为两个方面:

其一,数字劳工的存在方式。[30]蓝江等认为,数字资本将数字劳工和劳动对象加以数据化,借助算法功能进入运算系统,使得数字异化成为新型的存在方式。[31]邓智平等认为在数字劳动过程中,技术对各主体进行普惠但非均衡的赋权,改变了劳工的存在方式,出现了数字劳工身份模糊、劳资双方利益共生、“数字工人”内部团结机制失灵等现象。[32]高天驹等认为数字时代的剥削手段由“你应当”式的强制方式转变为“你能够”式的激励方式,彻底改变了数字劳工的存在方式,模糊甚至消除了剥削者与被剥削者的界限,也使得“剥削他者”与“自我剥削”的差异逐渐缩小。[33]

其二,数字劳工存在价值。胡莹等认为技术革新催生数字产业化和产业数字化的特征,而后者则引发了对价值创造新主体的思考。原有工业生产环境下的劳动生产主体逐渐发展为“产消合一”的价值创造体,工业资本主义环境下对劳动生产率的追求也随之转变为对知识生产率的追求,因此有必要对劳工的价值创造进行重新考量,深思数字劳工存在的价值意义。[34]李强等认为智能化生产与网络化生产相叠加,不仅使劳动主体变化,甚至出现多元主体、多重身份的存在形式。零工劳动、无酬劳动、数字监督等劳动形式的出现,表明资本逻辑的剥削范围进一步扩大,亟需重思数字劳工的主体地位与存在价值。[35]

2.2.5 Ⅴ类——数字劳动的价值效益研究

数字劳动的发展加速了数字商品多样性创造,促进数字金融、数字经济快速崛起,缓解了劳动压力,拓宽了就业形式。我们既要看到新的研究契机与思路,也要认识到潜在的困难与挑战,努力探索未来的发展空间。

其一,关于数字劳动对社会发展的促进作用。随着数字技术深入发展,数字经济的出现代表了社会历史发展不可逆转的趋势,数字劳动的出现代表了有利于社会发展的先进生产力表征。[36]在我国数字社会发展初期,充分激活数字劳动变量不仅有利于我国数字经济健康发展,促进数字优质资源的合理配置,为共享经济发展提供坚实有力的保证,更有利于为数字劳动市场长远持久发展的制度建设提供保障,彰显中国特色社会主义制度的优越性。[37]

其二,聚焦数字劳动发展的未来图景与实践应用。随着ICT行业的兴起,“网络社会”“数字社会”已成为新时代的代名词,数字劳动也不再是一个“奇观”,已成为深入人们日常生活的显在现象,因此有必要以更广阔的视野,深度考量数字劳动与各行业的“交流互鉴”。[38]吴鼎铭等认为,利用大数据、区块链等技术创新技术赋权,重构新型劳动关系,重思数字经济发展的制度体系建设,谨防数字技术垄断,将是数字劳动未来发展的重要议题。[39]夏冰青等认为,未来的数字劳动研究必须深化实证研究,且应更加注重数字劳动实践问题研究,回归劳动者主体性构建与能动性的建构。[40]

3 发展趋向

通过上述分析,基本可以看出数字劳动问题研究有以下几个特点:

第一,研究主题不断丰富,研究格局逐步提升,学科分布均衡多样,呈现出从无到有、从单一到多元、从浅层到深层的发展趋势。但也应看到,该问题研究受政策因素影响较大,有“蹭热点”的情况;并且研究力量分散,核心机构数量不足,尚未形成高产学术群;不同学科领域间的交叉程度较低,科研合作网络密集度不高,学术共同体的建设有待进一步完善。[41]

第二,从关键词共现结果来看,“数字劳动”“数字经济”“异化”为当前研究热点,但研究主题较为集中,多元研究的关联性与承接性有待加强。从关键词聚类结果来看,Ⅲ类和Ⅳ类最多,说明“数字劳动异化问题”是热点主题;Ⅰ类与Ⅱ类相对较少,说明相关问题的研究有待更系统全面地深化;Ⅴ类最少,表明数字劳动问题的价值效益研究有待持续跟进。

第三,从发展趋势来看,数字劳动问题在近些年将是学界关注的热点。实现数字劳动与数字经济协同发展,保证数字劳动的发展符合时代规律,满足数字经济发展的内在需要,这将会是未来研究的基本点与着力点。

面对新研究领域的破冰,深化数字劳动问题研究还需把握以下几个方面:

首先,着力打造学术共同体,提高数字劳动问题研究的攻关能力。自2016年以来,学界对此问题已展开系统性的研究,这是能持续深化该问题研究的基础。但值得注意的是,虽然发文量逐年递增,发文期刊也有一定的影响力,但不乏一哄而起又将随潮而退的现象,部分学者的关注投入有随机性、盲目性倾向。因此,要积极响应国家政策,发挥国内高等院校及科研院所主阵地和领头羊的作用,号召不同领域内的研究者组建科研专题组,形成有学科特色、地域特色的研究团队,打造紧密合作的学术共同体,合力推动数字劳动问题研究的突破创新。

其次,加强各学科领域间的“跨界交融”,推动数字劳动问题研究的交叉创新。数字劳动作为“互联网”与“劳动”结合的产物,本身就具备领域交叉的特性。[42]数字劳动问题涉及哲学、法学、工学、社会学、统计学、新闻传播学等学科领域,但目前该问题研究尚未走出传统的研究框架,研究理路较为保守。因此,要实现学科间的跨界交流,找到新的突破口与着力点,在研究方式与研究方向上亟需积极主动地打破学科边界、加强交流融合;在研究思路与研究视域上,紧跟时代步伐,促进理念思想的迭代更新,广泛地吸收借鉴各学科理论与研究范式,以多轨并进、多元协同的态度探索研究新向度,以此推进数字劳动问题研究的交叉创新。

最后,深化数字劳动问题的现实考察,促进相关问题研究的科学化、全面化发展。数字劳动问题研究不仅要重视理论研究,更要立足实际、着眼现实。推动相关问题研究持续深入的根本始终在于实践。具体而言,要深入分析数字劳动带动的平台环境、数字结构、社会关系、活动形式及人的生存、生产、生活等方面的变化,把握数字劳动的形式、特点与规律,化解真困境、应对真挑战,深刻揭示数字劳动过程中的主要矛盾,实现理论与实践的动态交融,进而为相关问题研究科学化奠定基础。[43]更应看到的是,伴随着研究的科学化,激发广大研究者学科研究的自觉性,提高研究团队的攻关实力,从而促进数字劳动问题研究的全面化发展,尤为关键。