交叉学科的演化:阶段与特征——兼论美国交叉学科的发展

2022-09-16王传毅

王传毅 王 涛

交叉学科的演化:阶段与特征——兼论美国交叉学科的发展

王传毅 王 涛

交叉学科是学科交叉形成的理论体系。基于交叉学科发展和组织演化的基本规律,交叉学科的发展可分为孕育期、发展期、成熟期和调整期,每一时期交叉学科内外建制均呈现显著的阶段性特征。美国交叉学科的发展,如和平学、老年学以及妇女研究等,也呈现相似的发展过程。推进交叉学科建设应充分把握不同阶段的主要特征,循序渐进、精准施策,为交叉学科发展提供包容性、支持性环境。

交叉学科;阶段;美国

一、内外建制的建立:学科交叉形成交叉学科的标识

知识分化和交融加速是科学建制化后知识发展的重要特征,不断丰富现行的学科体系,也形成了普遍的学科交叉现象。正如阿伦诺夫指出:“大概除了纯数学是个例外,所有其他科学都存在学术上杂交的特点,科学的杂合性程度主要依赖于不同学科在探讨议题上的聚焦程度。”[1]学科交叉融合是原始创新和重大技术突破的重要源泉,是培养创新型人才的有效路径。2021年12月,清华大学、北京大学和南方科技大学等52所高校和科研院所汇聚一堂,共同探讨强化学科交叉和创新科研范式的未来之路,以期驱动实现科技创新重大突破,回应国家发展战略性新兴产业的迫切需要[2]。

学科交叉融合会带来重大原始创新理论的产生,理论的融合交流会形成理论体系,理论体系的形成与发展又会进一步丰富理论体系的结构,进而产生交叉学科。按照理论体系之间交融的不同方式,一些学者认为,交叉学科可分为以下形态:任意交叉学科(各学科混杂在一起的百科全书式的交叉学科)、伪交叉学科(具有相同的分析工具)、从属交叉学科(参考和使用其他学科的方法)、混合交叉学科(运用不同学科知识和方法解决同一个社会现实问题)、补充交叉学科(不同学科研究同一对象、同一主题)以及联合交叉学科(具有相似的理论一体化水平和方法的不同学科结合而成)[3]。也可大致分为三种类型:线性交叉学科(某一学科的原理和方法成功应用于另一学科)、结构性交叉学科(两门或两门以上学科相互作用下形成的全新形式的学科)、约束性交叉学科(围绕某一目标,多学科相互配合进行的研究)[4]。

无论交叉的方式如何,从学科交叉成为交叉学科,须满足两个方面的条件:一是形成相对成熟而独立的内在建制,具有专门而稳定的研究对象,具有若干关联的专门术语所表征的概念体系,具有稳定地实现知识体系累积性增长和学术共同体“新陈代谢”的能力;二是形成外在建制,具有专业人员和学科支持者在内的学会、发挥引领和交流作用的专业研究机构、培养学科人才的专门组织、服务于学科研究成果搜集整理与传播的文献中心以及专门的出版平台。OECD教育研究与创新中心(Education Research and Innovation)发布的报告认为,交叉学科(Interdisciplinary)是“两门及以上不同学科之间相互作用的一种形容性描述。这种相互作用可能从简单的观点交流到组织化的概念、方法论、认识论、程序、术语、数据之间的相互融合以及在一个相对广阔领域上建立起教学科研组织。”[5]

鉴于交叉学科的成长性,有必要从动态的视角来审视其形成过程中内在建制的变化和外在建制的发展,本文基于学科生命周期的视角,尝试将交叉学科的演化历程划分为不同阶段,提炼出阶段性特征,并基于美国交叉学科发展经验,为我国交叉学科的发展提供借鉴与参考。

二、内外建制的演化:交叉学科发展的四个阶段

从普遍的学科交叉到独特的交叉学科,变化的不只是知识体系,还有与知识体系紧密关联的组织及其链接方式。知识体系的发展和完善促进了内在建制的丰满,组织及其链接方式的变化促进了外在建制的成熟。

1.知识增长与内在建制的完善

知识并非生而具有确定性,而是一个不断进化的过程,具有形成、成长、成熟和衰退的发展阶段。波普尔在《客观知识:一个进化论的研究》中明确写道“我们知识的增长是一个十分类似于达尔文叫作‘自然选择’过程的结果,即自然选择假说。我们的知识时时刻刻由那些假说组成,这些假说迄今在它们的生存斗争中幸存下来,由此显示它们的适应性,竞争性的斗争淘汰了那些不适应的假说”[6]。因此,科学知识的增长类似于生物群种的演化,都是进化机制的产物[7]。在科学创始之初,知识按几何级数增长,而后分化成众多的学科,各学科知识的增长按其性质和发展阶段不同而呈现不同趋势[8]。知识在发展的过程中面临着不断增长与不断老化的趋势,这一过程具有阶段性,呈现出明显的周期性特征。

基于知识增长规律,学科交叉研究的演化大致可分为三个阶段:萌芽期、发展期、稳定期[9]。知识增长曲线整体上服从Logistic曲线的增长规律,其中稳定期,往往是理论体系形成、交叉学科建立的重要阶段。故结合知识增长规律及其阶段性特征,本研究提出,交叉学科的发展可分为以下四个阶段:

第一阶段为孕育期。交叉性研究成果开始出现,不断有相关学科的知识进入该领域并产生交叉融合,知识总量显著增加。新兴专业术语开始出现,数量相对稳定,各专业术语之间具有紧密关联。

第二阶段为发展期。交叉性研究成果不断涌现,相关学科的知识持续进入,知识总量快速增加。新兴专业术语不断积累,且与孕育期出现的专业术语产生紧密关联,但整体来看新出现的专业术语之间关联程度相较于孕育时期,已出现了显著分化,形成若干相对独立而关联的专业术语群体。

第三阶段为稳定期。交叉性研究成果虽仍在增加,但增速放缓,相关学科知识有所渗透,但对交叉学科理论体系建构的边际贡献不断减小,知识总量缓慢增加,增长率不断下降。新出现的专业术语与孕育期、发展期出现的专业术语形成的关联呈大幅增长,整体上形成了基于专业术语所建立的有机关联、结构分明的理论体系。

第四阶段为调整期。交叉性研究成果又出现新的快速增长,知识总量又迎来了新的快速增长期,知识增长的动力来自于两个方面,一是外部相关学科知识的持续输入,且与现有理论体系产生了新兴增长点;二是学科内部结构中不同分支领域之间的互动与交流。分支领域之间的互动交流会促使一部分分支领域成长为相对独立且完整的理论体系,当外部相关学科知识的输入形成与既有学科不同的范式时,会加剧学科内部的结构分化。

2.组织形成与外在建制的丰富

学科是由专门的知识、保护专门知识发展和独立的制度规范、组织机构共同组成的一个完整体系,因此知识增长的同时,往往会伴随组织的形成与发展。已有研究表明:组织形成和发展存在一个生命周期,经历出生、青年和成熟的“三阶段”,启动、成长、成熟和衰退的“四阶段”或产生、成长、成熟、复兴和衰退的“五阶段”[10]。虽然阶段有所不同,但大致发展趋势接近。以四阶段论为例,第一阶段是出现或者诞生阶段[11],标志着组织发展的开始。这一阶段发展的重点是可行性以及拓展组织发展的条件,与外在环境不可分割,受外在环境的影响较大[12]。第二阶段是成长阶段,随着组织不断寻求成长,组织逐渐形成一些形式化的结构[13]。这一阶段的重点是保持竞争力,提供组织成长的动力。第三阶段是成熟阶段[10],组织发展趋于稳定;第四阶段是衰退和消亡期。组织往往是因为无法满足前一阶段的外部需求而进入衰退期,而衰退又容易导致组织的消亡[14]。

学科虽然是以知识为基础的特殊组织,但是也符合组织形成和发展的基本规律,可大致分为四个阶段:

第一阶段为孕育期。由于知识体系尚处于初步建构,交叉学科的知识生产成果也主要散见于相关学科的学术刊物,至多以专栏或专辑的形式出现;囿于有限的知识积累,主要依托科研项目或开设专题前沿课程的形式来培养该学科的相关人才,无固定的组织形式;但此时从事交叉学科领域的研究学者出于推动知识边界的需要,开始相互认识并形成“无形学院”,共同为知识增长做出贡献,可视为学术团体的雏形。

第二阶段为发展期。知识快速增长,开始出现专门刊发交叉学科知识的学术刊物;鉴于知识积累已有一定的基础,部分院校开始试点以专门人才培养项目的方式培养该学科的专门人才;从事交叉学科领域研究的学者越来越多,并形成了有组织的学术共同体,如学会、研究会等,尝试在交叉学科与相关学科之间划出泾渭分明的界限,以表明交叉学科研究工作的专门性和独特性。

第三阶段为稳定期。知识增速变缓,但知识体系已日趋完备,交叉学科领域的专门学术刊物数量增多,且较早创刊的学术刊物积累起良好的学术影响,成为后期创刊刊物的重要参考;由于理论体系日趋成熟,以该交叉学科为名的人才培养项目数量增多;交叉学科的学会组织成员不断增多,且内部开始出现各类分支领域的专项研究组,以适应和推动交叉学科内部知识分化的趋势。当交叉学科的人才培养项目达到一定规模,学术组织发展成熟,该交叉学科可被纳入国家学科目录,获得制度层面的认可。

第四阶段为调整期。知识增速又进一步提升,聚焦交叉学科领域中特定问题或分支领域的专刊(Special Issue)或正式学术期刊不断出现;虽以该交叉学科为名的人才培养项目仍有所增长,但不同项目之间开始具有鲜明特色和优势侧重;交叉学科的学会组织开始分化,分支领域的研究共同体开始组建新的学会组织;在学科目录上,内部相关发展成熟的分支领域可能会成为与该交叉学科并列的学科,也可能依据其分支领域与相关学科的关联性,将分支领域并入其他相关学科。

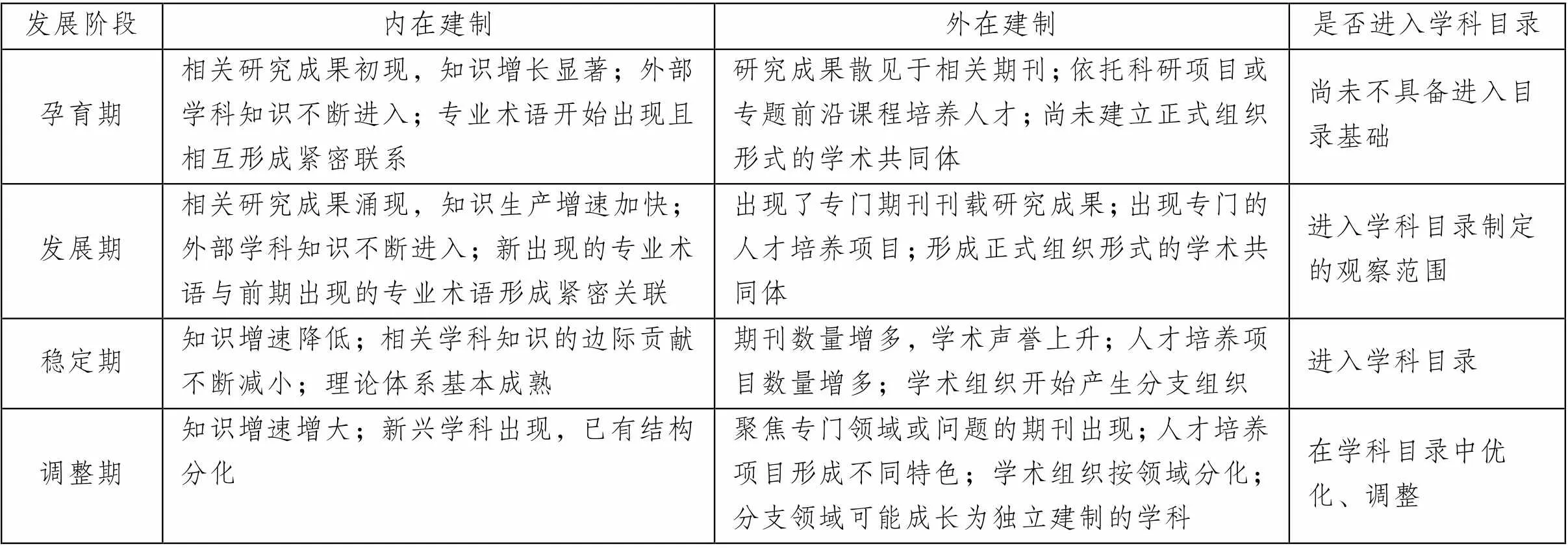

3.交叉学科发展的阶段及特征

综合内外建制的发展演化,交叉学科的产生与发展都不是突现的,而是一个从萌芽发展到成熟、从成熟发展到调整的渐进式过程,逐渐从“量”的积累逐步达成“质变”。考量交叉学科内在建制和外在建制两方面的发展,我们形成交叉学科发展阶段特征总结为孕育期、发展期、稳定期和调整期(见表1)。孕育期是交叉学科的起点,其阶段特征是科学研究产生分化,零星交叉学科的研究出现,交叉学科的内在建制和外在建制都处于起步阶段;发展期的交叉学科知识增长速度加快、理论体系不断完善,内在建制发展加快,且出现了专门的人才培养项目和学术共同体,外在建制具备良好基础,也进入国家学科目录编制的观测范围;稳定期的交叉学科理论体系基本完备,内在建制趋于成熟且开始出现分化,外在建制更加丰富,具有专门的人才培养项目、专门的科研平台、专门的学术刊物,且进入国家学科目录取得一席之地;调整期的内外建制均面临规模扩张与结构分化的张力,分支领域独立或进入别的学科,组织建制也呈现显著的分化趋势。

表1 交叉学科发展阶段及其特征

三、美国的案例:交叉学科发展的阶段性特征

美国是当代世界科技中心,也是交叉学科形成与发展的策源地。早在1970年就开始创办专门的综合性交叉学科杂志,如《交叉学科综合杂志》(Journal of Interdisciplinary Cycle Research)、《交叉学科历史杂志》(Journal of Interdisciplinary History)以及1974年美国纽约城市大学创办《交叉学科研究杂志》(Journal of Interdisciplinary Studies)。1985年美国首次将交叉学科纳入CIP学科目录(Classification of Instructional Programs),作为独立门类对交叉性人才培养项目进行统计,对各类交叉学科的发展产生了重要影响。整体上,从美国各类交叉学科的发展来看,基本符合交叉学科的四个阶段性特征。

1.孕育期:知识和需求共同促进交叉研究的出现

在交叉学科孕育期,由于科学研究不断分化以及新问题、新需求的陆续产生,零星、独立但不系统的交叉研究逐渐出现。虽然在人类文明的发展进程中,跨越不同学科界限进行研究的活动由来已久,但是独立进行交叉学科研究的活动则是从20世纪中叶开始[15]41-42,学科之间的孤立让位于越界,独立的学科交叉融合研究产生[16]。

孕育期阶段的交叉学科,主要以三种模式产生:一是适应模式,即科学与知识系统适应外在环境而出现独立交叉学科研究活动。如第二次世界大战期间,战争促使国家动员科技力量研制新武器。美国华盛顿卡内基研究所(CIW)的主席范内瓦尔•布什(Vannevar Bush)任命詹姆斯•布莱恩特•科南特(James Bryant Conant)为哈佛大学校长,以协助动员美国多学科进行国防[17]2-27。美国作为第二次世界大战中的关键力量,其战备竞赛为交叉学科的出现提供了组织的雏形和资金,为交叉学科的研究提供了基础。在福特基金会和国防教育法的资金支持下,雷达系统研究等交叉学科出现并获得发展。同时,和平领域的研究开始出现,如约翰•加尔通提出“消极和平”与“积极和平”的概念,并于1959年在挪威奥斯陆成立“国际和平研究所”,虽然进行的是零星且不系统的研究,但是为和平研究的发展奠定了基石[18]。

二是前沿模式,即学科前沿交叉形成交叉学科。初始状态为不同学科的特殊知识达到一体化程度,他们之间某一方面或者几个方面的界限日益模糊,使用的语言和概念框架日益接近,即学科之间出现初步的交叉。这是由知识的发展和更新决定的,是一个真正的科学反应的机会,而不是人为形成[19]。美国加州大学伯克利分校在最大粒子加速器制作方面拥有无可比拟的优势,战后该大学致力于推进前沿知识的基础研究,汇聚多学科的视野,推动科学尖端领域的研究[17]59-89。随着学科前沿的进一步交叉融合,跨越传统两大门类的新兴研究领域逐渐涌现,包括生命科学、环境科学、管理科学、安全科学等领域,以及生态学、功效学、技术美学、老年学等综合学科出现[15]43-45。以老年学为例,老年学起源于老年生物学与老年医学,老年生物学研究人和其他生物在年龄发育过程后期的生命现象的特征,探索衰老的规律和特征。老年医学研究衰老和正在衰老的人们的精神与身体的健康和疾病。这两个学科在关于老年的研究中界限日益模糊,即出现初步的学科交叉。1939年,美国学者寇德利发表《老龄问题研究》,明确老龄化是老年学特有的研究对象,为美国老年学的发展奠定了基础[20]。

三是问题模式,即有待解决的问题借助不同学科所提供的观念工具、技术手段和研究技巧而形成的交叉学科。交叉学科不仅需要多个学科的参与,而且这些学科也被整合在一起,以追求一个总体问题或主题[21],从这个意义上讲,交叉学科不仅是为了增强学科优势,也拓展了对世界的认知与对高深知识的理解,同时实现了科学研究为经济社会服务以及为国家重大战略服务的目标[22]。例如为了缓解美国贫民窟中居民的心理和精神问题,减轻“城市病”对美国人民的影响,临床教牧关怀的研究应运而生。1927年,在美国教会、神学院和州立医院的合作下,在伍斯特州立医院开始了临床牧灵教育的研究,团队成员来自医学、精神病学、心理学、神学和社会工作等。同年,在波士顿大学开始了一项“临床培训计划”,为临床教牧关怀提供支持和指导[23]。问题模式催生的交叉学科还包括妇女研究、环境科学、历史保护保存和建筑历史等,例如1968年杜克大学开设的有关妇女问题的交叉学科课程和研究,当然这些研究也是相对零散、不成系统的。

2.发展期:知识丰富与组织完善

交叉学科发展期,美国为交叉研究提供了持续而稳定的资金投入。1969年,美国国家科学基金会建立了“与社会问题相关的交叉学科研究”计划(IRRPOS),美国国会在1970年财政拨款600万美元,为交叉学科的研究提供支持[24]。

以和平与冲突研究为例,20世纪60年代末和70年代初,美国和平学的课程寥寥无几,越南战争之后高校纷纷进行和平与冲突的研究[25]。1964年加尔通创办了《和平研究杂志》(Journal of Peace Research),1968年纽约的曼哈顿学院建立“和平学”,进行国际冲突的研究。同时,和平与冲突研究也出现了专门的人才培养项目,根据“和平研究教育与发展组织”的有关课程目录指南,1981年美国共有36所高校设置有和平学课程和项目,1986年增加到106所[26],并将和平与争议的理念融入课程中去。

美国的老年学也同样经历了这样的阶段,在web of science中收录的学术论文从1980年的1295篇,到1990年增长至14709篇。1941年美国建立了第一个老年学的研究中心,1944—1945年建立了美国老年学会和美国老年医学会,1946年美国出版了《老年医学杂志》,标志着老年学外在建制的不断完善[26]。1974年美国国会建立国立老年学院,指导和资助老年学的研究。1982年,在维也纳召开的老龄问题世界大会对老年学的发展是一个极大的推动,达成老龄化为世界的普遍规律的普遍共识,使得老年学成为世界所有国家需要面对的研究议题[27],推动美国老年学逐渐走向成熟。

妇女研究也随着第二次女性主义运动的发展而兴起,在web of science中收录的学术论文从1980年的383篇,到1985年增长至2990篇。1969年圣地亚哥州立大学成立“妇女学特别委员会”,1970年该校成立美国高校第一个妇女学系,并开设“比较文化中的妇女”“文学中的妇女”“妇女解放的当代诸问题”等课程,康奈尔大学、杜克大学、威尔斯利学院、达特默思学院等开设妇女学相关项目[28],推动了美国妇女学走向成熟。

3.稳定期:以内外建制的成熟获得学科目录的“一席之地”

交叉学科的稳定期,内外建制都趋于成熟,其学科进入到美国CIP学科目录,获得“一席之地”,成为指导院校设置人才培养项目的参考依据。美国教育统计中心(National Center for Education Statistics,NCES)对列入CIP目录的学科提出如下要求:①已经有教育机构设置了该学科专业;②该学科专业必须有自己独立的特色课程或实践,且所有课程或实践构成一个有机的整体;③完成该学科专业的学习后可获得相应的学位或证书。1985年美国首次将交叉学科纳入CIP目录,其中包括生物与物理科学、临床教牧关怀、工程和其他学科、人文与社会科学、和平与冲突研究、妇女研究、数学和计算机科学、环境科学等交叉学科。1990年再次增加系统科学与理论、生物心理学、老年学、历史保护、保存和建筑历史、中世纪与文艺复兴研究、博物馆学/博物馆研究以及科学、技术与社会,随后交叉学科的种类和数量不断增加。

以和平与冲突研究为例,至80年代末,美国近150所学校具有和平研究项目,近300所学院和大学开设了和平研究课程[29]。其课程体系包括后冷战时期的战争、冲突与和平,新的核计划,南北关系,冲突转化,国际法,心理与和平,和平与安全经济学,发展、债务与全球贫困,非暴力和平运动与社会激进主义等[30]。以老年学为例,据统计,1985年全美国老化研究会(ASA)在册的会员有6000人,美国老年学会(GSA)在册的会员有5500人。80年代初,各大学中设有老年学讲座,有三分之一至一半的社区大学开设一门至数门老年学课程。同时在一些著名的大学,如密执安大学、加州大学、南加州大学、杜克大学、佛罗里达大学等都设有专门的老年学或老年学分支的研究机构,并安排有培训的教学计划[27]。以妇女学为例,美国妇女学在该阶段发展迅速。20世纪90年代,全美国大学及学院中妇女学相关课程达到3万多门。据全国妇女学协会(NWSA)的报告,1994年美国已经有38个州设置了妇女学学位课程,有14个机构能够独立授予妇女学硕士学位,50多个机构与其他科系联合授予妇女学硕士学位[31],马萨诸塞州沃赛斯特的克拉克大学、亚特兰大的艾默瑞大学都能够独立授予妇女学博士学位。

与此同时,新兴交叉学科也不断兴起,呈现蓬勃发展的趋势:①专门从事独立交叉学科研究的机构数量增加,类型不断丰富。如加州大学伯克利分校相继成立汤森德人文研究中心、伯克利纳米科学及纳米工程研究院、伯克利新媒体中心、计算生物学中心、全球大都市研究中心等,鼓励用交叉学科的优势解决现实问题。②高校往往基于自己的强势学科展开交叉学科的研究。如约翰霍普金斯大学开设的交叉学科侧重生物以及医学[32],卡内基梅隆大学的交叉学科则偏重于计算机,包括信息科学、统计和机器学习、计算机与艺术、计量金融、计量生物等[33]。伊利诺伊大学香槟分校则是设置了与农业相关的交叉学科,包括商业农业与管理、农业与生物科学、农业与消费者经济、农业与传媒、农业科学教育、农业领导力教育等[34]。③数学、计算机、经济与生物等学科与其他学科进行交叉的程度不断提升,美国CIP学科专业目录中,数学、计算机、经济与生物等学科相关的交叉学科数量较多。如数学和计算机科学、生物和物理科学、生物心理学、生物科学/生物医学科学、会计和计算机科学、经济学和计算机科学、数理经济学、数据科学等。各高校也在积极开设与此相关的交叉学科,加州大学洛杉矶分校开设数学与经济学、数学与金融精算、数学与计量、数学与教学四个交叉学科。莱斯大学则在本科阶段开设了生物化学与细胞、生态学与进化生物、人体运动学、健康科学、体育医疗、生物技术与生物工程、化学与生物分子工程等专业[35]。

4.调整期:内外建制变化与学科目录调整

交叉学科的调整期,内外建制均产生相应变化,并从量变引起质变。交叉学科的调整,大致来看具有三个方面的可能性:

(1)学科衰退、消亡,特别是学科与社会需求不匹配,加速了学科退出CIP目录进程。如临床教牧关怀学科,拉里•范德克里克认为,由于缺乏实证研究的方法支撑,因此临床牧师医生在“科学时代并不能作为一个举足轻重的职业”[36],这可能也成为临床教牧关怀学科退出美国学科目录的原因之一。

(2)学科细分,分支学科不断丰富成长。如1990年进入CIP目录中的老年学,于2000年细分为成人发展和老龄化、老年心理学、社会工作、成人健康护理学等方向。1985年CIP目录中的人文与社会科学,于2000年逐渐分化为历史保护保存和建筑历史、中世纪与文艺复兴研究、古典和古代研究、文化研究和比较文学、历史和语言/文学、语言学和人类学等学科。

(3)学科发展成熟,进入更契合其知识特质的学科类属。如1985年CIP目录中交叉门类下的妇女研究,在1990年调整至区域、种族、文化与性别研究的门类之下;环境科学也在1990年调整至自然资源与保护门类。

四、循序渐进、精准施策助力交叉学科发展

近年来,国家高度重视交叉学科的建设工作。2020年国务院学位委员会、教育部印发《关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知》,标志着“交叉学科”成为我国第14个学科门类。同年,国家自然科学基金委员会成立交叉科学部。2021年,国务院学位委员会印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》,实行先试点设置、成熟后再进目录的机制,为交叉学科发展营造了灵活规范的政策环境。结合交叉学科发展的阶段性特征,有必要进一步优化政策供给,加大政策支持,循序渐进、精准施策,助力我国交叉学科建设。

1.孕育期:大力支持交叉研究,促进知识体系形成

促进学科交叉研究,营造良好的研究氛围,为交叉学科知识体系的形成提供有力的支撑。一是国家需要进一步加强对交叉学科的支持力度,既要发挥学科评议组、专业学位教育指导委员会的智囊作用,为交叉学科的招生、人才培养和学位授予提供支撑;又要对高精尖缺关键领域的人才培养和科学研究给予财政等资源上的倾斜,强化对相关领域交叉学科建设的支持。二是高校应更加重视交叉学科的发展,既要为交叉学科发展提供有效的组织保障,如建立专门的学位评定委员会、交叉学科研究中心、实验室等,也要在高校内部设置促进交叉研究的专项资金和项目,鼓励各学科教师联合申报交叉研究课题,营造研究文化,构建自由、包容的氛围。

2.发展期:强化外在建制建设,形成科教融合格局

内在建制(知识)的丰富和外在建制(组织)的完善对交叉学科的发展起到至关重要的作用。知识体系的形成是交叉学科发展的基础,而外在建制的完善则是交叉学科发展的保障。因此交叉学科的发展期,需要强化外在建制建设,形成科教融合的发展格局。一是国家需统筹规划学科布局,瞄准国家急需和高精尖缺关键领域制定学科交叉重点领域和交叉学科发展的引导性目录等,为高校自设交叉学科提供方向,同时强化对高校自设交叉学科的管理,严格审核,定期评估,实行自设学科警示和退出机制。二是建议教育部、科技部下属的单位建立交叉学科专门期刊,为专门从事交叉学科研究的人员提供论文发表和接受同行评议的平台,促进思想交流与碰撞。三是在高校内部建立虚实结合的交叉学科研究中心或交叉研究机构,鼓励跨院系的学科交叉科研、教学以及人才培养项目,优化教师兼职制度、教授“双聘”制度,为教师跨学科开展教学科研提供充分保障和有力支撑。

3.稳定期:促进学科交叉融合,服务国家重大战略

稳定期的交叉学科,学科知识体系不断完备,支撑国家经济社会发展的能力进一步提升,因此需要用好学科交叉融合的“催化剂”,服务国家重大战略。一是持续强化交叉学科建设中的国家导向,引领推动院校瞄准国家急需,发挥比较优势,“揭榜挂帅”建设一批交叉学科,聚焦全球竞争的关键领域,在量子计算、人工智能、合成生物学、基因研究,及信息系统、先进制造业等领域提前布局。二是着力扭转不科学的评价导向,建立健全交叉学科以服务贡献为主的评价方法,将交叉学科对国家科技创新的支撑贡献作为学科建设的评价标准,构建利益相关主体参与评价的机制方法,探索实行长周期评价,使教师安心科研,潜心学术。

4.调整期:培育新兴知识增长点,构建原始创新策源地

交叉学科的调整期,规模扩张和结构分化的张力进一步凸显,分支领域逐渐发展甚至独立,因此该阶段的重点是促进更加广泛、自主和多样的交叉研究,培育新兴知识增长点,形成原始创新策源地。一是要进一步加大院校对交叉研究的支持,诸如美国康奈尔大学整合学校多个部门,重组交叉学科项目中心,进而促进持续性的学科交叉活动。再如东伊利诺斯州立大学建立交叉学科研究生研究委员会,协调交叉学科教学、科研以及人才培养活动。二是需要打破固化的学科身份,积极扶持交叉学科内部分支领域、新兴学科的发展,为知识创新带来新的动力,其中特别要警惕交叉学科的学科建制对新兴学科发展的限制作用,交叉学科的形成既是一个学科化的结果,也将可能是一个去学科化的开始。

[1] ARONOFF S. Interdisciplinary scholarship[J]. Peabody journal of education, 1970, 48(1): 42-48.

[2] 全国首届前沿交叉学科论坛暨前沿交叉研究院联席会举行[J].大学与学科, 2021, 2(1): 129.

[3] HECKHAUSEN H. Discipline and interdisciplinarity[G]//Interdisciplinarity: problems of teaching and research in universities. Washington DC: OECD Publications Center, 1972: 83-89.

[4] BOISOT M. Discipline and interdisciplinarity[G]//Interdisciplinarity: problems of teaching and research in universities. Washington DC: OECD Publications Center, 1972: 89-97.

[5] OECD Centre for Educational Research and Innovation. Interdisciplinary: problems of teaching and research in universities[R]. Washington DC: OECD Publications Center, 1972: 25.

[6] 波普尔. 客观知识——一个进化论的研究[M]. 上海: 上海译文出版社, 1987: 273-274.

[7] POPPER K R. Evolutionary epistemology, rationality, and the sociology of knowledge[M]. Open Court Publishing, 1987: 18-20.

[8] 刘植惠. 知识基因理论新进展[J]. 情报科学, 2003(12): 1243-1245.

[9] 操玉杰, 毛进, 潘荣清, 等. 学科交叉研究的演化阶段特征分析——以医学信息学为例[J]. 数据分析与知识发现, 2019, 3(5): 107-116.

[10] ADIZES I. Organizational passages—diagnosing and treating lifecycle problems of organizations[J]. Organizational dynamics, 1979, 8(1): 3-25.

[11] LIPPITT G L, SCHMIDT W H. Crises in a developing organization[J]. Harvard business review, 1967, 45(6): 102-112.

[12] DAFT R L, WEICK K E. Toward a model of organizations as interpretation systems[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 284-295.

[13] QUINN R E, CAMERON K. Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence[J]. Management science, 1983, 29(1): 33-51.

[14] LESTER D L, PARNELL J A, CARRAHER S. Organizational life cycle: a five‐stage empirical scale[J]. The international journal of organizational analysis, 2003.

[15] 金吾伦. 跨学科研究引论[M]. 北京: 中央编译出版社, 1997.

[16] WAGNER C S, ROESSNER J D, BOBB K, et al. Approaches to understanding and measuring interdisciplinary scientific research (IDR): a review of the literature[J]. Journal of informetrics, 2011, 5(1): 14-26.

[17] GEIGER R L. Research & relevant knowledge: American research universities since World War II[M]. Routledge, 2017.

[18] 兰克, 刘成. 回顾与展望: 美国和平学的起源和发展[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版), 2005(2): 44-49.

[19] 赫伯特, 张铭. 科学中的交叉学科研究[J]. 中国科学院院刊, 1986(3): 233-235.

[20] 杜鹏, 邬沧萍. 跨学科交叉研究与21世纪老年学的发展[J]. 中国人民大学学报, 2001(3): 68-70.

[21] HOLLEY K A. Understanding interdisciplinary challenges and opportunities in higher education[J]. ASHE higher education report, 2009, 35(2): 1-131.

[22] LIMOGES C, SCOTT P, SCHWARTZMAN S, et al. The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies[J]. The new production of knowledge, 1994: 1-192.

[23] JOHNSON P E. Fifty years of clinical pastoral education[J]. Journal of pastoral care, 1968, 22(4): 223-231.

[24] A brief history: NSF—national science foundation [EB/OL]. [2022-06-01]. https://www.nsf.gov/about/history/nsf50/nsf881 6.jsp.

[25] GALTUNG J. Violence, peace, and peace research[J]. Journal of peace research, 1969, 6(3): 167-191.

[26] 传一朱. 美国的老年学研究与老龄问题[J]. 社会, 1984(5): 50-54.

[27] 邬沧萍. 论老年学的形成、研究对象和科学性质[J]. 中国人民大学学报, 1987(2): 1-11.

[28] 刘霓. 西方女性学——起源、内涵与发展[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 2.

[29] HARRIS I M, FISK L J, RANK C. A portrait of university peace studies in North America and Western Europe at the end of the millennium[J]. International journal of peace studies, 1998, 3(1): 1-19.

[30] STEPHENSON C M. New approaches to international peacemaking in the post-cold war world[G]//KLARE M. Peace and world security studies: a curriculum guide. London: Lynne Rienner Publishers, 1994.

[31] 余宁平, 杜芳琴. 不守规矩的知识[M]. 天津: 天津人民出版社, 2003: 105.

[32] Plan a visit: Johns Hopkins University[EB/OL]. [2022-05-22]. https://www.jhu.edu/admissions/visit/.

[33] Carnegie Mellon University—schedule of classes[EB/OL]. [2022-06-07]. https://enr-apps.as.cmu.edu/open/SOC/SOCSer vlet.

[34] Majors, Illinois undergraduate admissions[EB/OL]. [2022-05-23]. https://myillini.illinois.edu/Programs.

[35] Majors, minors and programs: Rice University[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.rice.edu/majors-minors-and-programs.

[36] GLEASON J J. Pastoral research: past, present, and future[J]. Journal of pastoral care & counseling, 2004, 58(4): 295-306.

10.16750/j.adge.2022.09.004

王传毅,清华大学教育研究院副教授,清华大学研究生教育研究中心副主任,北京 100084;王涛,清华大学教育研究院博士研究生,北京 100084。

(责任编辑 黄欢)