公共图书馆家谱整理及数据库建设研究

——以安徽省图书馆为例

2022-09-15白宫

白 宫

(安徽省图书馆,安徽 合肥 230001)

1 引言

家谱是记录一个血缘家族的世系、迁徙、发展等内容的家族史志,古人尝谓“家之有谱,犹国之有史”。当今存世家谱中绝大多数为清代、民国时期编修,自上世纪80年代之后,民间修谱活动始有复苏[1]。我国对于家谱的系统性梳理,首推2009年7月出版的上海图书馆编《中国家谱总目》(以下称《总目》)。《总目》的一个显著特点是打破了家谱编目不收新谱的惯例,将1949年以后,下限至2003年所得新修家谱皆予收入,开新家谱整理研究之先河。《总目》之后,1949年以来家谱(下文以“新家谱”总言之)系统性整理研究基本处于沉寂状态。然而2003年迄今,民间修谱行为赓续延绵,谱牒典藏意识逐年增强,宗族谱成后积极向公共图书馆捐赠,使我国各级公共图书馆家谱藏量获较大提升。如安徽省图书馆,经笔者调查统计,2004—2021年间,获赠新修家谱达809部5000余册,数量居全国前列。丰富的家谱资源一方面为研究者提供了新的数据、材料,另一方面,对新家谱的整理、开发及利用提出了新的要求。笔者以安徽省图书馆为例,梳理了近年来新家谱收藏的现状、整理思路、成果及参与《1949年以来中国家谱总目》编纂之成效、经验等,继而对“安徽家谱”数据库建设进行调查分析,以期为新家谱整理研究提供思路和参考案例。

2 安徽省图书馆新家谱现况

2.1 收藏情况

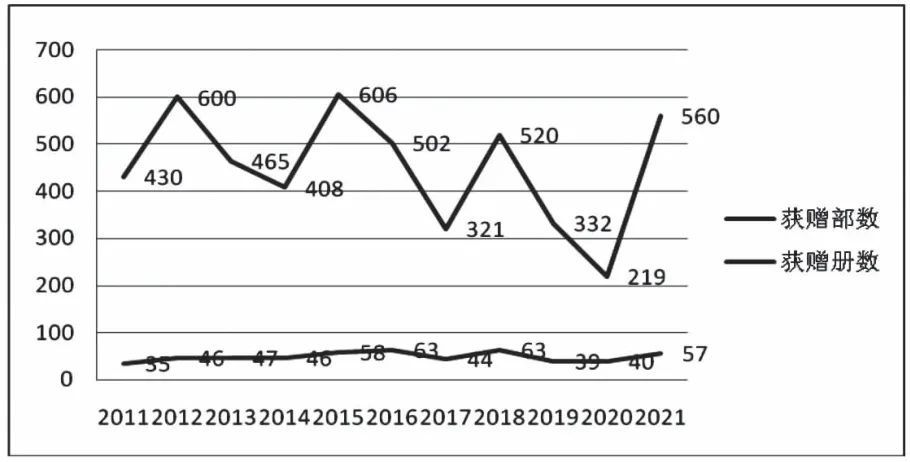

安徽省图书馆现藏新修家谱900余部7000余册,均为历年来民间修谱者自发捐赠。笔者梳理了该馆2011—2021年家谱获赠情况(见图1)。

图1 安徽省图书馆2011—2021年获赠家谱情况

从图1可知,安徽省图书馆11年来获赠家谱平均每年达48部451册,保持稳定增量。对于族谱的接收、分编、入藏,该馆按照ISO质量管理体系文件分解操作,其分编流程简要梳理为:

(1)按《古籍著录规则》如实著录,沿用线装书库及民国文献库分类索书号递进排序。

(2)按已完成的CNMARC书目记录工作单填写馆藏书签和卡片,入库典藏。

(3)在卷首加盖馆藏章、索书号,制作传统书签置于每部家谱的首册,填写卡片放入卡片柜。

(4)根据著录完成的CNMARC书目记录工作单在Interlib图书馆集群管理系统进行“回溯建库”。

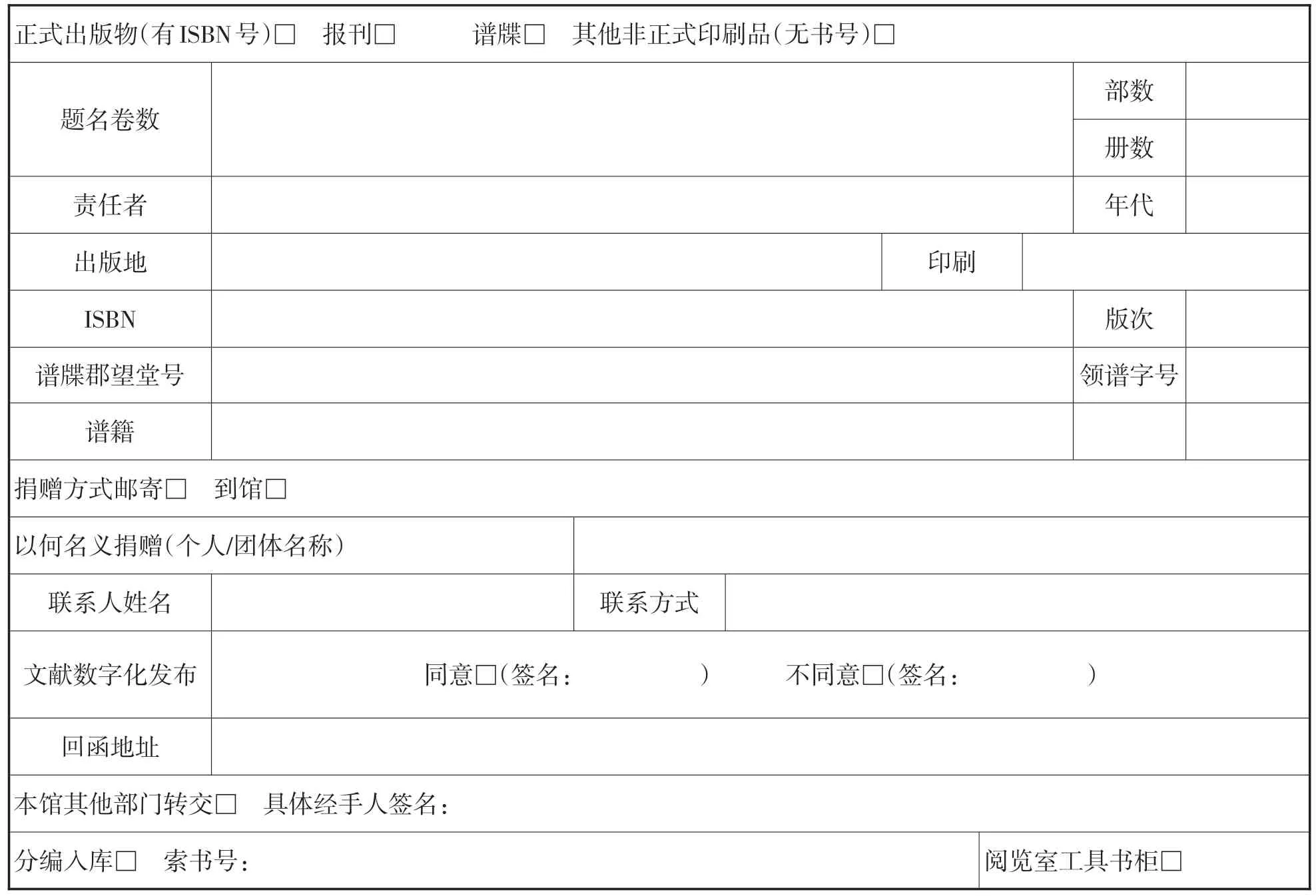

笔者注意到,该馆在《接收捐赠登记表》上,除要求填写题名、责任者、郡望堂号、谱籍等基本要素外,还特别增加了“是否同意数字化发布”一栏,此栏由捐赠人填写,以分别考虑捐谱宗亲意愿,并为数字资源发布提供依据(见表1)。

表1 安徽省图书馆接收捐赠登记表

2.2 整理情况

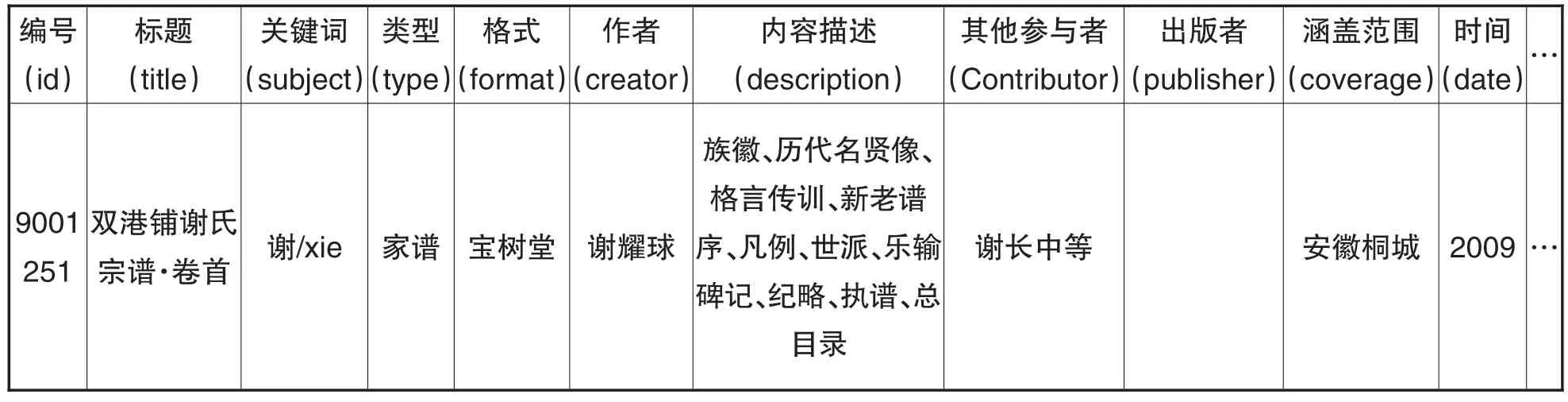

自2016年起,安徽省图书馆开始有针对性地开展家谱文献的再生性保护,分批对新家谱进行了数字化整理。在前两批的外包整理中,完成了157部1580册共34万余页的新家谱数字化扫描与分类加工。外包单位除按典藏级图像标准(采用NEF、TIFF两种文件格式)扫描家谱数字影像外,重点对每种家谱进行基于都柏林核心元数据集(DC)的著录标引。著录信息源见表2(节选)、内容标引方式见表3(节选)。

表2 新家谱数字化著录信息源

表3 新家谱数字化内容标引

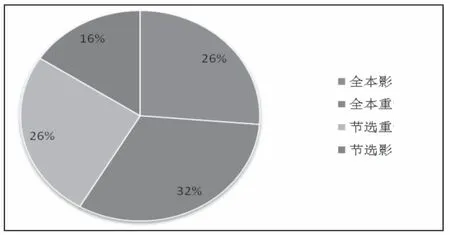

对修谱者而言,老谱的存世与否直接关系到续修质量以及世系源流、家族迁徙等族谱核心内容的确立,许多修谱者为寻访老谱付出极大的心血和努力,有修谱者曾发出“历劫之余,旧谱难觅”之叹[2]。一旦获得相关老谱,修谱者通常会全文或节录在新谱之中,故而老谱存世情况及其文献价值应引起研究者重视。在安徽省图书馆这批家谱资源中,笔者结合2020年末该馆参与的《1949年以来中国家谱总目》联合编目结果,对现存900余部新家谱中的老谱(此处指1949年之前编修的家谱)收录情况做了初步统计(见图2)。

图2 新家谱中老谱收录情况统计

由统计可知,900余部新家谱中收录有老谱的约190部。其中,全本影印(保留老谱原貌)的50部,占26%;全本重录(重新识别录入)61部,占32%;节选重录49部,占26%;节选影印30部,占16%,一定程度上反映了当前民间老谱的存藏情况。

2.2.1 新家谱编纂具有的特点

(1)政策导向作用明显。有百余部家谱将国家档案局、教育部、文化部联合下发的《关于协助编好〈中国家谱综合目录〉的通知》(国档会字(1984)第7号)和原文化部办公厅《关于协助编好〈中国家谱总目〉的通知》(办社图函〔2001〕29号)附于谱前,反映出国家层面的政策导向对于民间族谱编修行为具有根本的引领作用。

(2)编纂态度趋于严谨。家谱中攀附名人现象历来为学界诟病,但本次调查中亦发现不少修谱者有积极的编纂态度。如《[安徽合肥]何氏宗谱》二十一卷首一卷[3],该谱《双修后记》:“这次续谱,依据谱学家的谱论和与时俱进推陈出新的办法,做到不攀附显贵,不作无历史依据的妄引,采用白话文写序,加标点符号,老谱照录,还历史原貌……”又《〔安徽巢湖〕夏氏宗谱·修谱序》:“余遍访长者,广寻碑记,然年代久远,很难厘清全部世系,遂根据收集到的信息加以分析、推断、说明,录之以供族人参考,亦作后贤考据之依。[4]”《〔安徽枞阳〕破罡胡氏宗谱》不分卷[5],凡例中说:“本谱编纂坚持实事求是的原则,遵循继承与创新相结合的思路”“对老谱凡例,不因循,须顺应社会之发展,既借鉴旧谱旧法之有生命力者,又于体例与写法二端有所创新,使之易查、易看、易懂。”

2.2.2 新家谱编纂存在的问题

整理中发现为数不少的家谱在编修过程中,文字处理存在疏漏。老谱的文字编辑,当前修谱者的普遍做法一为手工录入,二为OCR识别。后者不少宗族交付制谱公司进行文字识别。笔者翻检后发现,繁体字识别率较高,亦经过人工校对,但仍存在句读错误、行文标点不规范现象。对此类问题,有修谱者采用文字转换后不加标点的方式予以规避。此外,还存在繁体字输入时将“乙丑”年、“丁丑”年的“丑”字录为“乙醜”“丁醜”等错误。

鉴于此,省级公共图书馆作为接收、整理、研究地方谱牒的公藏机构,应发挥其社会教育功能,如举办家谱编修讲座或借助门户网站、新媒体平台对民间家谱编修予以一定的指导。

3 参与《1949年以来中国家谱总目》项目进展

《1949年以来中国家谱总目》是上海图书馆(上海科学技术情报研究所)申报的国家社科基金重大项目,拟对各公藏机构和民间1949年以来编修的中国家谱进行收集、整理与编目,可视之为《总目》的续篇。根据现有资料显示,该项目将组织各参编单位共同在线联编1949年以来新家谱书目,建立联合目录,最终成果为开放型的基于数字

人文技术的家谱服务平台和一部联合目录。如上述及,安徽省图书馆于2020年末作为《总目》合作编纂方与上海图书馆(上海科学技术情报研究所)签署了“合作编纂《1949年以来中国家谱总目》备忘协议”,积极参与该项目前期工作,主要为联机编目。以下对该项目在安徽省图书馆实施进展、经验等进行梳理。

3.1 联编规则

联合编目重点以《〈1949年以来中国家谱总目〉“上海图书馆家谱联合编目系统”著录规则》(下称《规则》)为依据,在上海图书馆“家谱联合编目系统”(http://jplb.libra ry.sh.cn/)中进行。

(1)联编范围:自1949年起至2020年底之间纂修刊印的用汉字记载的中国各民族家谱,包括以家乘、族谱、世谱、支谱、房谱、宗谱、统谱、总谱、通谱等命名的谱牒。不包括据1949年以前旧谱重印、抄录、扫描、拍摄、复印的家谱;家谱资料选集中所录之谱;间杂于其他图籍而非单独成册的家族世系资料等。

(2)著录内容:著录项目为“谱籍地”“姓氏”“书 名”“责 任 者 ”“ 版 本”“附 注 ”“内 容 提要 ”“ 装 订 ”“备注”“索书号”“上传家谱文件”“上传人信息”“审核信息”共13项。其中谱籍地、姓氏、书名、责任者、版本、内容提要、装订、索书号、上传人信息项等为必填,其余为有则必填项,上传家谱文件项为选填项。本次联编,安徽省图书馆选择上传每部家谱的封面,以便于对各收藏机构家谱的汇总合并,帮助汇总人员判断与甄别,其余项目均按《规则》规定执行。

3.2 实施过程

因疫情影响,上海图书馆于2020年11月采用线上方式举办“1949年以来家谱编目培训视频会议”,为参编人员详细解读各项著录规则及著录中可能出现的问题,并建立微信群方便实时交流及答疑解惑。培训后,安徽省图书馆组织编目人员开始在平台上尝试性开展新家谱编目,熟悉平台相关操作流程,对照《规则》逐项著录,互相交流遇到的问题。经过一个月左右的实践,能较好地掌握了馆藏新家谱查重的技巧与方法,并能完整、全面、规范著录新家谱各项信息。

2020年12月起,联合编目正式开展。通过前期摸索,安徽省图书馆编目小组3人熟悉了从调书、拍摄书影、编目到归书一系列流程,因编目小组3人同时承担读者服务及书库管理工作,为加快工作进度,保障其他业务工作顺利开展,2021年3月,项目新增4人。在编目人员共同努力下,同年9月底完成了馆藏全部新家谱的目录联编工作。随后,审校人员对已完成的数据进行初审并提交平台,由上海图书馆数据审核员进行定审。

3.3 编目成效

(1)更正了原有著录的一些问题。原有著录未统一标准,在某些著录项目的选择上不同编目员的选择倾向略有不同,如著者项选择集体著者还是个人著者、第一责任人优先选择编修还是领修等,本次都按照《规则》要求进行了统一。

(2)对原有著录进行了补充。目前安徽省图书馆新家谱著录项目较《规则》要求缺少了字派、印数、名人、内容提要等要素,之前的新家谱著录则更为简单,通过本次联合编目,对这些有助于读者检索的要素进行了补全。

(3)形成了较为全面的新家谱目录,为该馆开展读者服务及后续研究等提供了便利。如通过重新编目,使新家谱的书目数据为读者提供了更全面、更准确的信息,方便读者快速查找所需内容。后续亦可通过此目录,对馆藏家谱的地域分布、姓氏分布等方面进行更深入的研究,为现有“安徽家谱”全文数据库的持续建设提供数据支撑。

3.4 回顾及建议

(1)通过本次合作联编,安徽省图书馆的新家谱编目质量尤其是著录内容的完整性有了较大改进,笔者认为今后新入藏家谱的编目也应当继续参照《规则》开展,以保证编目的连续性、统一性。

(2)目前安徽省图书馆Interlib系统中对新家谱的著录存在一些疏漏及错误信息,尚未根据最新编目的结果进行更正,未来应对这一部分数据进行修订。

(3)新家谱中“名人”项的著录较为费时费力,《规则》要求“是否属名人范畴,可参考各种人名辞典(推荐:商务印书馆《中国人名大辞典》《民国人物大辞典》《中国近现代人物名号大辞典》等)”,但在实际著录中,有一些虽未收入上述辞典,但仍属于地方名人,具有一定的研究价值,安徽省图书馆可在著录时针对这一方面进行相应要求,充实地方文献资源,以便学界利用。

(4)著录项有待进一步完善。如平台著录项“内容提要”“备注”一般为罗列谱序、谱例、目录、概述等内容,《规则》未予细分,因此编目员著录时没有统一体例遵循,描述语言有一定的随意性。平台开发者可从便利研究者的角度,重新细分此两项著录的核心要素,以便提炼出有价值的内容。此外,针对新家谱收录老谱的情况,目前仅依靠编目人员自行记录,笔者认为应增加专门著录项。

4 “安徽家谱”数据库建设调查分析

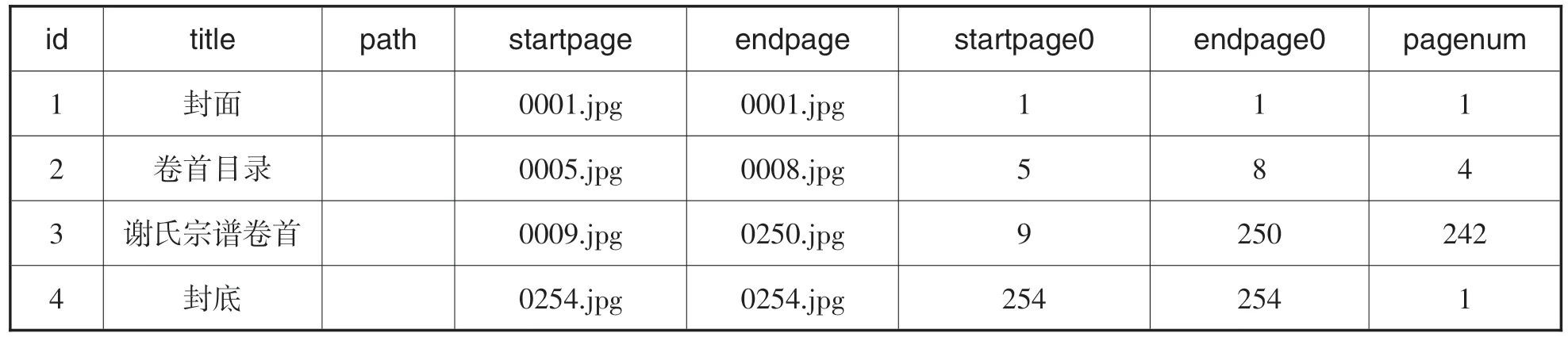

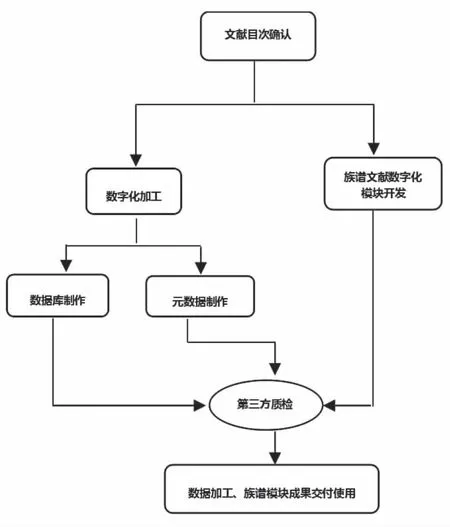

安徽省图书馆在完成首批157部1580余册34万余页新家谱的数字化扫描与分类加工后,于2019年着手“安徽家谱”全文影像数据库建设。该数据库的建设内容为:对上述家谱数字化资源进行加工,依托安徽省图书馆馆内平台开发族谱功能模块。其中族谱加工是本次影像库建设的主体内容,即完成文献目录提取加工及服务级数据拼接处理;族谱功能模块依托已有的安徽省图书馆地方特色资源共享平台建设,满足族谱数据发布功能。

4.1 工作流程

“安徽家谱”数据库建设工作遵循了以下工作流程(见图3)。

图3 “安徽家谱”数据库建设流程

4.2 元数据规范组织

(1)以现有数字化族谱为著录对象。一般以具有独立名称并可独立使用的一个数字资源作为著录单位。以一种为最小著录单位,采用综合著录与分散著录相结合方式。

(2)根据《古籍元数据规范(WH∕T 66-2014)》《推广工程数字资源联合建设地方图书数字化加工规则(2018)》中的元数据加工标准进行元数据制作,并参考《信息资源的内容形式和媒体类型标识》(GB/T3469-2013),其规范性引用文件包括《中国文献编目规则》(第二版)《信息与文献都柏林核心元数据集(GB/T25100-2010)》等。

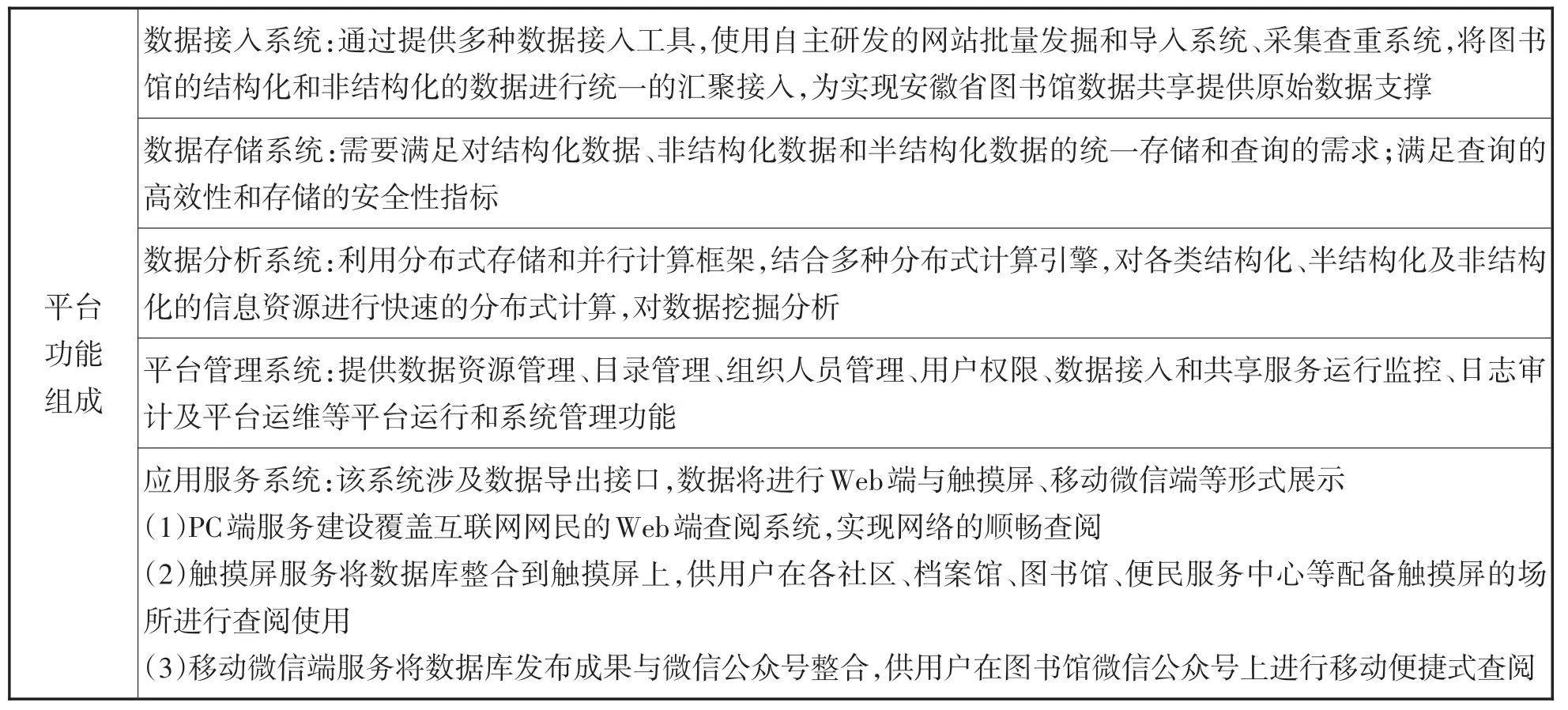

4.3 平台功能设计

按照上述元数据加工标准,使用关系型数据库管理系统(MySQL定制),依托已有的安徽省图书馆地方特色资源共享平台,数据库功能设计采用以下思路(见表4)。

表4 数据库功能设计

4.4 问题及对策

(1)图像拼接

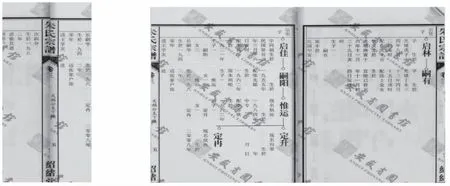

原工作方案拟对半页图像进行古典装帧的复原处理,即服务级文件拼接,但处理过程中始终无法按照版心对齐的方式使之合成为一幅令人满意的图像,即完整的古籍筒子页。因此,在设计页面翻页时,工作团队数度尝试,放弃了原计划的筒子页拼接,转而采用双半页拼接,同样能满足视觉效果,如图所示(见图4、图5)。

图4 初始版心拼接效果(左)、改为双半页拼接效果(右)

图5 翻页顺序设计

产生此问题的原因除由于拼接本身有难度之外,还有两方面因素:一是本轮加工与最初数字化处理并非同一团队,且最初为半页扫描,而非筒子页;二是两组团队技术处理能力、理念不相同。为避免此类问题,建议在今后数字化工作中实行全流程管理,不宜零散、分割进行,如从初始图像扫描到发布服务级图像加工,再到数据库建设、发布等,宜由同一团队完成,以最大程度地保障完整性、流畅性。

(2)家谱内容审核

在极少数谱牒中,有记录本族内关于某位族人的不当言论或纠纷之事,或斥责或抨击。考虑到意识形态风险,在发布审核工作中,工作组发现后进行了技术处理,将该页面屏蔽。

4.5 总结与展望

(1)推动区域家谱整理一体化

省级公共图书馆应引领全省新家谱的联编联建。从安徽全省范围来看,目前仅有安徽省图书馆开展了新家谱整理工作,未来当依托“安徽省公共图书馆联盟”“安徽省古籍保护中心”,借鉴上海图书馆《总目》联编经验,由省馆牵头在地方文献平台建设、家谱共建联编、资源共享等环节强化区域合作,推动区域家谱整理一体化进程。

(2)提升现有平台功能

现有数据库基于全文影像资源,使研究者能够通过堂号、姓氏、谱籍地等检索词实现一定程度的智能检索,但随着智慧图书馆的发展,其功能不能仅限于数字化转换、保存和检索,在完成基础的描述和揭示后,还应开展资源组织深入挖掘。未来建设中应着眼于实现家谱文献的数据化、文本化、知识化重组,实现知识服务。其实现路径可以通过NLP+知识图谱技术,参考国家图书馆2021年9月公布的《智慧图书馆知识资源数据建设指南》,建设内容中应侧重基础资源著录、细粒度文献著录和知识内容抽取。

(3)加强数字化与数字人文相结合的研究

数字人文的研究核心在于以研究对象的数字化为支撑,因此文献的数字化是数字人文建设的前提与基础。包括老谱、新家谱在内的文献数字化工作必须依托数字化工作规范体系,进而扩展与创新人文研究的科学研究内容、方法和模式,目前安徽省图书馆已形成了数量可观的新家谱数字化资源,成为数字人文基础数据设施的重要组成部分。笔者认为安徽省图书馆应充分利用现有资源,通过协作、共同开发等方式开展家谱的关联数据、地理信息系统(GIS)、知识挖掘等在家谱数字化与整理中的应用研究。

5 结语

新家谱存量逐年增大,内部之间具有较强的联系性,又恰恰能够反映传统史籍难以反映的历史信息——基层民众生活,这也成为区域史研究最为重要的价值之一。作为家谱主要收藏单位的公共图书馆,应向公众提供持续、完整、真实的谱牒文献及其数字资源,满足大众学习了解家谱内容和细节的需求。笔者始终坚持家谱研究应和古籍研究一样,要重视原典的阅读,充分利用全文影像数据库,通过技术手段有效挖掘并缀合新修谱牒中蕴含的各类“碎片”信息,以推进区域家谱整理一体化。当前数字人文等技术工具虽然发展迅猛,但并非万能,研究者需要自行分辨、提炼并深度参与其中。