兵马未动 粮草先行

2022-09-15韩文文浙江余姚市实验学校

◇韩文文(浙江:余姚市实验学校)

精心备课是提高课堂教学效率的前提条件,备课可分为备教材、备学生和备教法。而由于社会信息来源渠道广泛,小学生课外阅读资源丰富,学生并不是脑袋空空地进入学习情境,他们在学习之前就已经对日常生活中的事物和现象有了自己的理解和认识。然而他们的原有观点不一定准确,也有的是一知半解,但对学生来说这些观点却是根深蒂固、难以改变的。因此,其中的“备学生”显得尤为关键。同时,小学科学课特有的实践性,要求教师在以上“三备”的基础上,在课前准备环节中要格外注意“备实验”和“建桥梁”。

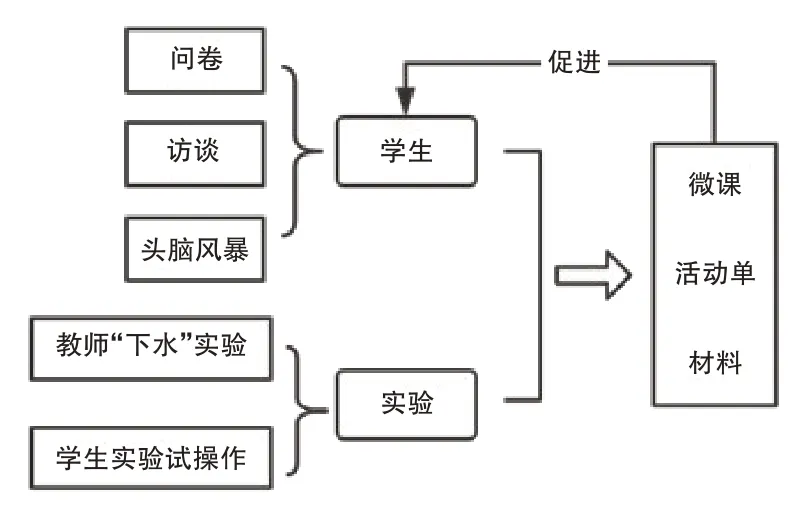

备学生,了解学生、了解学情;备实验,了解教材的重要部分。微课和活动单支持学生的思维发展,成了学生和教材间的桥梁。

图1

一、备学生,踩准基点

学生是课堂教学的主体,教师要在备课时、上课前,先了解学生已有的知识水平、智力水平、学习能力,并根据学生的实际确定教学方式方法,展开课堂教学。

当新问题出现在学生面前时,学生往往会基于自己的认识与探究水平,根据自己的兴趣、爱好和认知能力,对新问题给出解释或提出假设。如果教师在课堂教学之前缺乏对学生已有能力水平、兴趣爱好的了解,较少关注学生的初始想法,只是依据教材所限定的内容开展教学,那么会导致学生的学习一味按照教师预设的轨迹推进,学生的能力将无法得到提升。

比如,执教三年级新教材《空气占据空间吗》一课后,师父问我有没有了解过学生的前概念,我当时就懵了。没等我回过神,师傅又拿出一堆小纸片放在我面前。原来是刚才班上学生的后测反馈:“空气占据空间,因为空气在水中是占据空间的,在其他地方也是占据空间的”“空气占据空间,因为有空气人才能生存”“占据,因为空气也是物体”……一张张看过来,我发现一节课后学生虽然都知道“空气是占据空间的”,但部分学生对“空气占据空间吗”这一问题的解释并不准确。显然,这节课没有帮助这部分学生建构起“空气能占据空间”这一概念。

如何备学生?在学习一个新的概念之前,学生对这一知识点所拥有的自己的想法,即为学生的前概念。前概念对学生正确理解概念有很大的影响,因此我们要在正式上课前掌握学生的前概念。

(一)问卷调查法

课前准备2~3 个简单的问题以问卷的形式发给学生。如,《空气占据空间吗》一课,教师就“空气占据空间吗?”“你的证据是什么?”这两个问题对一所乡镇中心小学一个班38 名学生进行了问卷调查,调查结果发现,有18 人空白,11 人认为空气占据空间,9 人认为空气不会占据空间。且学生认为空气占据空间的理由也大不相同。由此可见,学生对于“空气占据空间吗”这个问题的主张是存在不同意见的,即使主张相同,学生在证据上的支持也不同。教师只有掌握了学生的这些前概念,才能做到“对症下药”。

(二)课前访谈法

一、二年级的学生还不能用书面形式准确描述自己的想法,教师可以采用访谈法,邀请个别学生进行课前预谈话。各成绩层的学生均衡邀请,以确保这些学生的想法能代表全班学生的观点。教师注意记录并进行谈后分析、总结。如,一年级下册“比较与测量”单元,教师对学生进行课前访谈时,采访学生怎样用手来测量,了解学生的前概念。

(三)头脑风暴法

教师在课前5 分钟进行提问,将学生观点尽数呈现在班级记录表中。在充分暴露学生前概念的同时,也能直观地展示学生在一节课中观点转变的全过程。

比如,在《磁铁能吸引什么》第一次试教结束后,我发现在课堂小结时,仍然有学生回答磁铁能吸引金属。师父建议在课前将学生的所有前概念都记录下来,并以班级记录表的形式张贴在黑板上。在第二次试教的过程中,我提问:你认为磁铁能吸引什么?学生的回答有铁、磁铁、金属、铜、铝。这些前概念就暴露在学生面前,随着一个个实验的进行,他们最开始的想法悄悄发生了改变。在课后调查中,我们发现学生对“磁铁能吸引什么”这一问题有了更准确的认识。

学生是学习的主体,每个学生带着自己的知识、经验、思考、灵感、兴趣参与课堂活动。忽视学生已有的认知与探究水平,将直接影响学生的学习。课堂教学前,了解、分析学生已有的经验与认知水平是走向成功教学的第一步,也是我们每位教师教学前必须扎扎实实做好的一项工作。

二、备实验,胸有成竹

小学科学区别于其他学科的一大特点,即需要准备许多教学材料来完成课堂中的一个又一个实验。这就需要教师在上课前将实验过程准备充分,包括实验材料、实验中会出现的问题、学生的安全问题等等,教师要考虑到方方面面。如何备实验?

(一)教师“下水”实验

“下水”实验并不是指简简单单提前做一遍实验,而是需要教师检查每一组实验材料的可使用性,即做十二遍实验。更需要教师站在学生的角度,把自己置身于学生的位置去做实验,去发现学生可能会发现的问题。做“下水”实验能提高教师自身对实验的熟练程度,发现问题并做出有针对性的指导。这一步没有做到位,课上就容易出现小插曲。

比如,执教《磁铁能吸引什么》一课前,我用学生的磁铁对其中一小组的15 种物品做了“下水”实验,发现物品中的大螺母和小螺母不能被磁铁吸引,便理所当然地认为所有的大、小螺母都不能被磁铁吸引,于是提前将实验结果制作在了PPT 中。上课时,却出现了我意料之外的事:有小组的学生发现大螺母和小螺母可以被磁铁吸引!我并没有想到会出现这样的情况,于是我用学生的磁铁在大家面前又吸了一回,还是发现大、小螺母不能被磁铁吸引。为了安抚想要反驳的学生,我还提出“欢迎课后来我办公室用强力磁铁检测”的建议。我以为这一小插曲我处理得天衣无缝,没想到令人震惊的事还在后面:课后学生来办公室,用强力磁铁检测大、小螺母时,螺母确实都能被磁铁吸引!办公室的教师都惊呆了,我们用强力磁铁检测了其余物品以免再出差错,惊奇地发现物品中的“铜钥匙”,居然也能被磁铁吸引!这真是一波三折!

由于“下水”实验不到位,学生的实验结果和教师预设的结果产生了偏差,教师的说法与学生亲眼见到的实验现象相违背,学生对概念的理解出现混乱,从而导致整节课的概念指向也出现了问题。

(二)学生实验试操作

教师“下水”实验时要站在学生的角度,但我们毕竟无法完全了解学生的想法,因此,请个别学生进行实验的试操作是一个不错的方法。

比如,《空气占据空间吗》一课,课前我邀请几位学生来办公室进行实验的试操作,发现了以下问题:1.“压杯入水”实验中,学生倒扣水杯入水时并不是竖直放入的;2.杯子从水中拿出来后,学生会将杯子倒过来,杯外的水将纸巾浸湿;3.“打气观察”实验中,学生用的打气筒没装好会出现漏气现象。这些问题都是在教师的“下水”实验中发现不了的,我将这些问题写在PPT 的温馨提示中,实验指导时重点提醒,节省了学生实验环节的很多时间。

在学生试操作的过程中,教师能发现学生对操作方法的理解是否到位、学生在操作时会出现的问题,以及学生对实验结果的接受情况。将这些问题整合起来,并在课前对实验进行改进,相信课堂教学效果会大大提升。

有人说:耳闻易忘,目睹为实,躬亲则明。作为科学教师的我们,做实验是我们最好的教学手段,如果这一环节出了差错,结果可能事倍功半。在准备实验时,不能只是走个过场,更不能因为嫌麻烦就不做。教师要以学习者的身份,设身处地地去探究;站在学生的角度,思考学生的思考,在课前准备实验时,就把有可能出现的问题都考虑全面。这样设计的实验或准备的材料,才不会脱离教师预设的轨道,才能灵活应对学生在课上提出的“难题”,做到胸有成竹地进教室。

三、供支撑,对症下药

小学科学这门学科的另一特点就是操作性相对较强,教学过程中会涉及比较抽象的内容,这时候如果用传统的教学模式就会难以有效展现,学生理解起来也存在一定的困难。因此,教师需要为学生的学习提供支撑,架起学生与教材之间的桥梁。

(一)材料,学生活动上的支持

“巧妇难为无米之炊”,一套好的实验材料往往能成就一堂好课,促进学生更好地发展能力和形成科学概念。如,《磁铁能吸引什么》一课中,教师在了解学生前概念后,要将学生认为能被磁铁吸引的材料提供给学生,如铜钥匙、铝片、铁勺等等,让学生在实验中去发现概念。选用的材料要指向学生,指向概念。

(二)微课,学生操作上的支持

微课作为一种新兴的教育模式,可以有效解决小学科学教学中出现的难题。教师根据自己的“下水”实验和学生在实验试操作时发现的问题,用微课来支持、解决学生操作上的问题。同时,微课可以调动学生的积极性,激发学生学习兴趣,从而突破教学难点。

比如,《磁铁能吸引什么》一课,第一次试教时,我用语言指导学生实验,发现学生不能做到“四人轮流操作”“将能被吸引和不能被吸引的分开放入不同盒子”“在活动单中打钩或打叉记录”等要求,也因为对实验步骤的不明确导致这一环节耗费了很长时间。于是我请四位学生来帮忙拍摄微课视频,以学生的视角来展现整个实验过程。学生组织语言、学生讲解,让看微课的学生身临其境,从而更好地了解操作步骤。

(三)活动单,学生思维上的支持

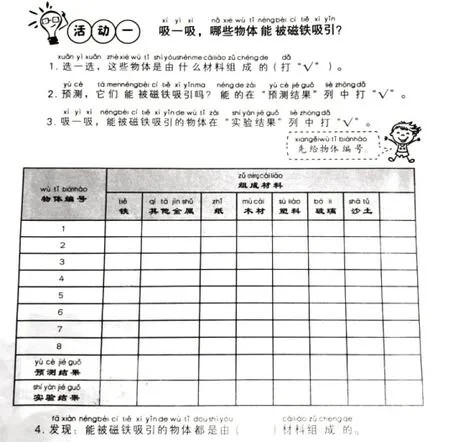

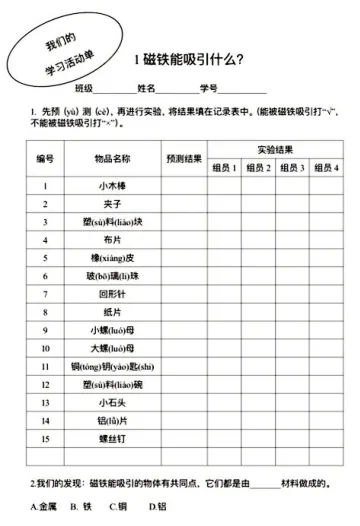

学生通过实验获得数据,但并没能将数据与教材中的概念建立起联系,对大多数学生来说,实验与理论是两个独立的个体。那么我们教师要怎样帮助学生把这两者联系起来呢?设计实验活动单。实验活动单是学生记录数据的地方,也是学生思维推进的好帮手。教师对《磁铁能吸引什么》一课的活动单进行了修改(见下图):1.材料名称标注清楚,学生实验时对号取物;2.预测结果独立一栏,学生可以大胆预测;3.四位组员的实验结果分别记录,可以保证四人均完成实验;4.将表格重点从“物品由什么材料做的”转移到“物品能否被磁铁吸引”,学生的实验现象与活动单直接关联,学生理解起来更简单。

图2-1

图2-2

因教学经验有限,笔者只能简单谈一谈小学科学课前准备的策略,前辈们已经为我们提供了许多经验。作为一名一线教师,笔者认为精心做好课前准备是提高教学效率的不二选择,也是前提。小学科学是一门重要的学科,能培养学生多方面的能力,教师切不可忽视其教学,在教学中,务必采用多种方法来提高课堂教学效率,以最终促进学生的发展。