汉画中与“水”相关的死亡叙事及其图像表达

2022-09-14杨璐

杨 璐

(黑龙江大学 历史文化旅游学院, 黑龙江 哈尔滨 150000)

中国古代常用“黄泉”一词来代指死后的世界。美籍华裔学者巫鸿著有《黄泉下的美术》,对中国古代墓葬进行了研究,书名中以“黄泉”作为墓葬的代名词。那么“黄泉”一词究竟源自何处?《左传》记载郑武公因与其母结怨,遂言“不及黄泉,无相见也”[1]14,意为不死不复相见,这是“黄泉”的最初出处。从视觉层面来讲,古代中原地区以黄土为主,打泉井至深时水呈黄色,而人死后往往埋于地下,于是人们便将死亡与“地下的黄色泉水”联系在一起,“黄泉”概念开始萌芽。后来随着阴阳五行学说的发展,人们认为“金、木、水、火、土”五种元素对应了“西、东、北、南、中”五个方位,五个方位又对应“白、青、黑、赤、黄”五种颜色。“土”便是“地”,故中央为“地黄”,从而衍生出“泉在地中”的“黄泉”,“黄泉”的空间概念进一步加强。经过这一番演变之后,“水”与“死亡”之间产生了强烈的关联性,作为“死亡”代名词的“黄泉”开始广为流传。

实际上,汉画(1)汉画最初单指汉代画像石,后来扩展到汉代画像砖、壁画、帛画、画像镜等。参见黄雅峰《关于建立汉画学的思考》,载于《浙江社会科学》2007年第1期,第193页。中有许多与水和死亡有关的图像,但由于水的特殊性使其不易被直接刻画出来,往往需要借助相关的载体来代指,于是“舟”“桥”和“渔猎”等图像常与“水”搭配出现,虽不见水,却处处有水。

一、地下黄泉与引渡之舟

在中国人的传统观念中,土地往往给人踏实的安全感,而水则更多意味着流动和不安。从《诗经》中可知,中国古代先民已经认识到江河、舟、桥等元素常与离别、求而不得和失去有关,如《诗经》中的“泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游”[2]27与“汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不可方思”[2]17表达的都是求而不得的煎熬情绪,并隐含着将要失去的忧虑。再如“譬彼舟流,不知所届,心之忧矣,不遑假寐”[2]87,描绘了父亲被儿子放逐之后无处可去的悲惨境遇。一些借水与舟描写爱情的诗句也多以女子翘首期盼情人或丈夫,男性却不能如约而至或者背信弃义的情节为主,幽怨色彩往往要重于浪漫色彩。“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’”基本奠定了之后几千年中国人对于水的感情基调,即水是不停流逝的,会把人带往一个未知的地方,而面对这一切的人却无能为力。

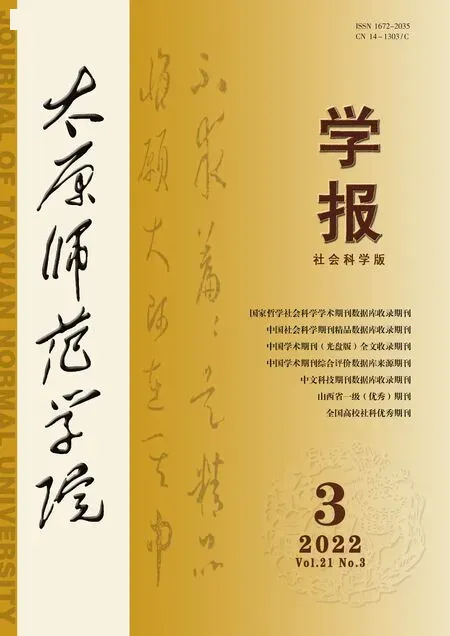

《后汉书·张衡传》载:“玄冥,水神也。”[3]1078“冥”代表的是死亡和阴间,水神玄冥是居住在寒冷北方掌管死亡的神。在汉代墓葬绘画中,玄冥变成了由龟蛇组合而成的玄武,经常单独或者与朱雀、青龙、白虎组合出现于墓室的四壁上,具有镇墓辟邪、保佑灵魂的作用。以马王堆汉墓为例,在地下黄泉的构图部分便出现了玄武图像。湖南长沙西汉马王堆汉墓中出土的大量文物是解读西汉人生死观的重要线索,其中在马王堆1号墓墓主内棺棺盖上覆盖有一幅精美的T字型帛画(如图1),描绘了众多人物和场景。

图1 马王堆1号墓T字型帛画白描图[4]5

这幅帛画可分成四个层次来解读,从上到下依次为天界、世俗世界、祭祀场面和黄泉。第一层是天界,天界中心是女娲大神,两侧分列月精蟾蜍和日精金乌,周身环绕着神鸟、蛇、龙等神兽,下方有两个神人把守天界入口,设有一道天门关卡;第二层是世俗世界,以墓主为中心,身后列有一字排开的三个侍女,身前跪着两个男逝者,当是墓主生前景象的重现;第三层为墓主装殓之前的祭祀场面;第四层画面中出现的一对玄武是解读“地下黄泉”的关键点。在第四层画面中,最为显眼的是两条占据了大部分空间的大鱼,鱼通常生活在水下,那么将这个环境理解为水下便是合情合理的。除了大鱼还有其他元素,如上文提到的玄武,玄武呈对称图案分列画面两侧,每只玄武背上都站着一只鸱鸮。两条大鱼的尾部各站着一只羊形怪兽。《搜神记》记载了“定伯捉鬼”的故事,认为鬼在被人吐唾沫之后会变成羊,说明鬼和羊在一定条件下可以转化,所以马王堆1号墓中的羊形怪兽很可能象征着“亡灵”或者“亡灵使者”。此外,“站在鱼背上的两腿下蹲双手做托举状的人物被猜测为阴间鬼官土伯”[5]。玄武、鸱鸮、羊形怪兽、土伯都是阴间的象征,虽未直接描绘出水,但整个画面仿佛处处充斥着寒冷潮湿,加之第三层的祭祀场面,我们完全可以把第四层画面解读为“黄泉”。

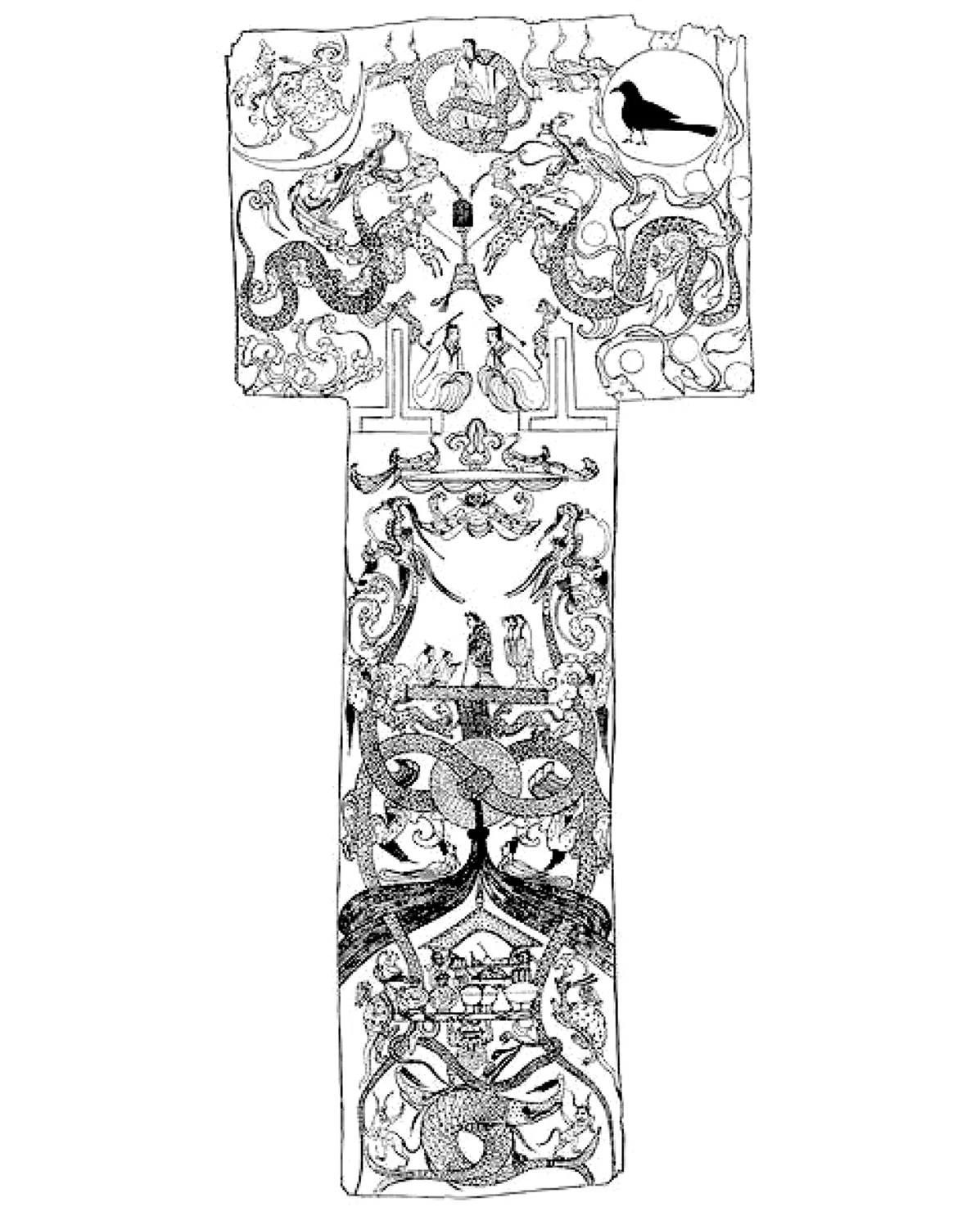

马王堆1号墓出土的帛画并不是关于黄泉的特例。湖南长沙陈家大山战国楚墓出土了一幅“龙凤人物帛画”(如图2),画面中央是墓主,墓主脚下有一弯月形状之物,学界普遍认为这是“招魂之舟”或者“引魂之舟”,墓主乘此舟可驶向冥河水界。

图2 陈家大山战国楚墓龙凤人物帛画白描图[6]116

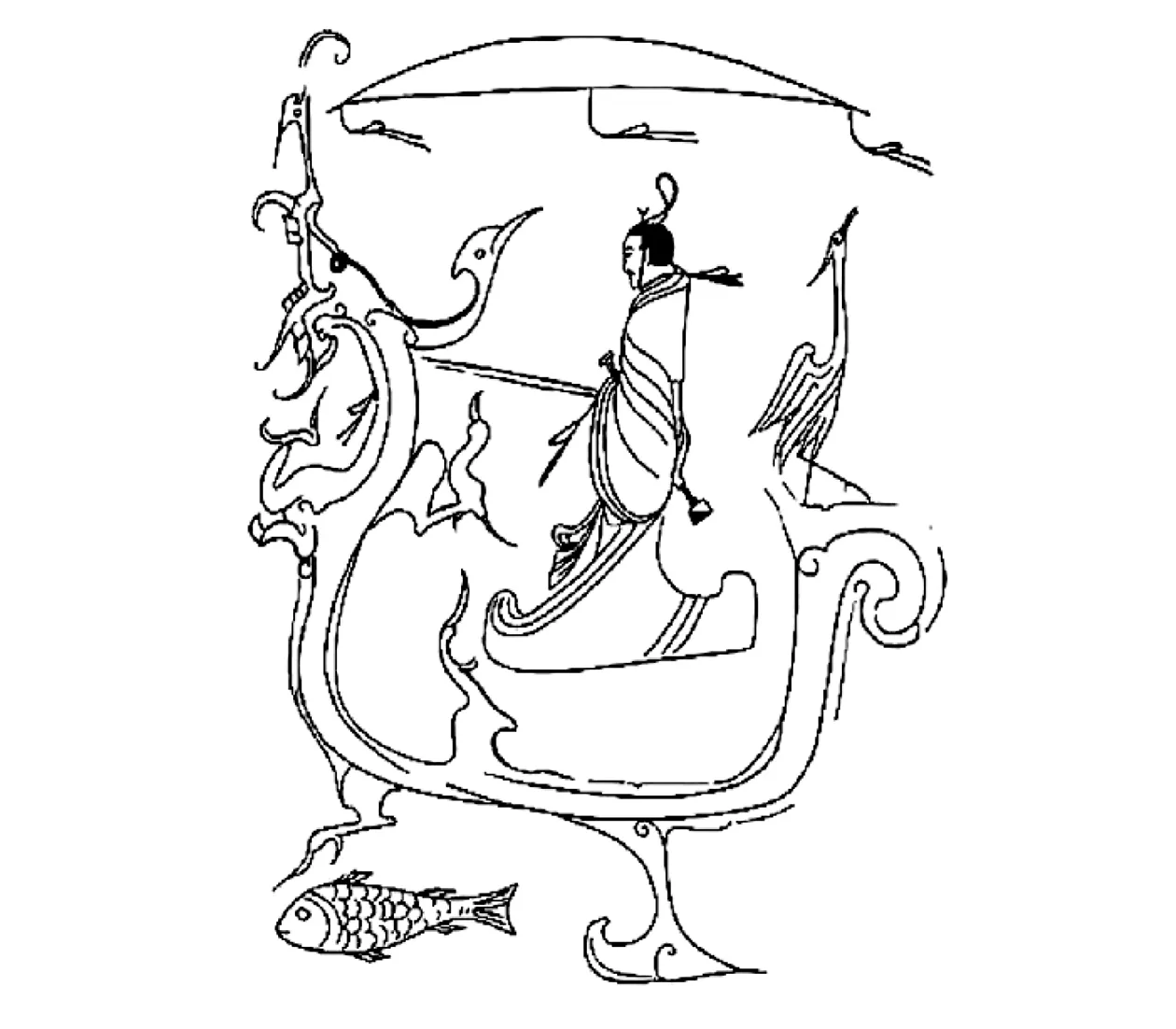

另一幅湖南长沙子弹库1号墓出土的“人物御龙帛画” (如图3)中墓主乘的则是由鲤鱼护航的龙舟。

图3 子弹库楚墓人物御龙帛画白描图[7]86

这两幅战国时期的帛画早于马王堆汉墓,说明汉代以前便有了以“水”来表达“死后世界”的意象。西汉之后墓葬中的帛画数量逐渐减少,取而代之的是画像石,人们开始将对死后世界的想象刻画在画像石之上。

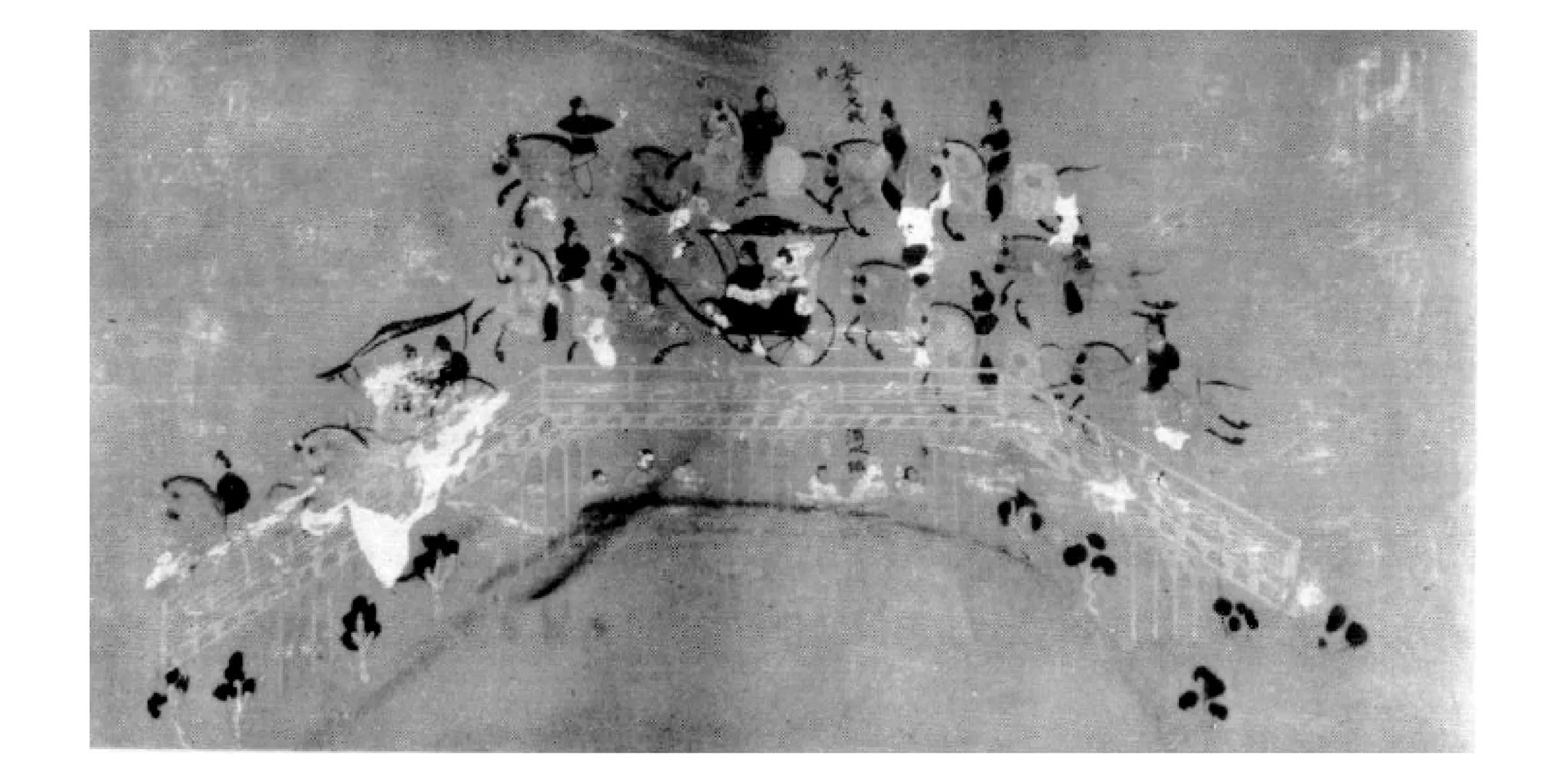

画像石的广泛出现当与其材质有关,石头坚硬的性质更易长久保存,使人们将其与灵魂永生联系在一起。汉代画像石中有若干类表达灵魂引渡的图像,“胡汉交战图”(如图4)是其中的一类。“胡汉交战图”是学术界对两队人马交战图像的统称,严格来说,这种说法并不准确,因为一些学者认为这是汉人和胡人的交战场景,另外一些学者则认为这是人与鬼之间的交战场景。值得玩味的是,这类交战场景多出现在桥上,并且桥下有舟出现。如果把两队人马理解为人和鬼,那么画面便可理解为保护墓主的卫队在同想侵扰墓主灵魂的恶鬼进行战斗。桥下划船者又该如何解释呢?笔者认为划船者不属于两队人马中的任何一方,而是引渡墓主进入仙界的第三方势力——“引路人”。从整体画面来看,桥上正在发生一场战争,桥下水中也有许多落水者在挣扎,似乎无论处于桥上还是落入水中都身处险境。反观桥下划船者则显得置身事外,说明其并没有参与到战争之中,是旁观者的角色,似乎在等待战争结束后引领死者进入一个和平的世界。笔者猜测这个世界就是死者所追求的仙界,乘舟前往仙界,远离苦难。

图4 沂南北寨村汉墓胡汉交战图[8]44

由此,黄泉中舟的功能和意义便显现出来。在人类日常生活中,舟最基本的功能是承载和引渡,这种功能在黄泉中依然沿用,画像石中的舟与马车具有相同的功能,是承载、引渡灵魂到达“彼岸”的工具;其次,由于这些图像出现在招魂幡帛上,使其带有了招魂幡的“招引”功能。黄泉之舟引领灵魂去往正途,保证灵魂不被邪祟侵扰。

二、死亡语境下桥的隔绝与沟通功能

如果说“舟”是引渡灵魂的媒介,那么“桥”则兼具隔绝与沟通的功能,有时还会独立出一个展示空间,起到强调的作用。关于汉代画像石中与桥梁有关的图像,李亚利在《汉代画像中的建筑图像研究》中已经作出了十分详细的统计:“根据建筑结构可分为梁桥、拱桥和组合桥三种,根据题材可分为故事图、渔猎图、过桥图和战争图四类。其中故事图由与君权神授有关的‘升鼎图’,忠义思想下的‘豫让刺赵襄子图’和为孝复仇的‘七女为父报仇图’三个主题故事组成。”[9]171-177

这些图像中的桥基本取自现实生活中的桥梁原型,桥梁的形制多样,结构精巧。在故事类的桥梁图像中有时会标注桥梁的名称,这些桥梁多为当时为人所熟知的桥梁,如泗水桥、汾水桥和渭水桥等,在这里笔者想重点强调一下渭水桥。在和林格尔汉墓中室进入后室的南边券门顶上,绘有一幅“七女为父报仇”的图画(如图5)。画中绘一长桥,在桥上木柱朱栏下的榜题是“渭水桥”,在桥上通过的车马之间还注有“长安令”三字,说明这座桥便是汉长安的渭水桥,是借渭水桥来表现“七女为父报仇”这一历史故事。和林格尔汉墓壁画中的渭水桥并不是特例,在山东省苍山县东汉元嘉元年墓的前室西壁有一幅表现一队车马驶过一条河的图像,相关的题记写道:“上卫(渭)桥,尉车马。前者功曹后主簿,亭长骑佐(左)胡使弩。下有深水多鱼(渔)者。从儿刺舟渡诸母。”[10]50渭水在秦汉时期十分著名,流经都城长安城北。“《三辅黄图》上说秦始皇兼并天下以后,把国都定于咸阳,引渭水穿过都城以象征天河,架横桥南度以象牵牛星。横桥是秦代创设的,汉代承袭秦代的制度,这就是壁画中所绘的渭水桥。”[11]36西汉时期,渭水将都城与北岸的皇陵分隔开来。在皇帝出殡下葬入皇陵之前,声势浩大的送葬队伍要经过渭水桥到达对岸的陵区,渭水桥因此成为划分生与死的标志性建筑。

图5 和林格尔汉墓壁画中的渭水桥[11]36

那么该如何解读汉代画像石上所描绘的丰富的桥上活动呢?在研究与桥有关的图像时,可从现实和宗教两方面入手。以桥梁图像中的故事图为例,升鼎图、豫让刺赵襄子图和七女为父报仇图都以真实事件为原型,“升鼎”可以在《史记》和《汉书》中找到相关记载,“豫让刺赵襄子”则被记录于《战国策》和《吕氏春秋》之中,唯有“七女为父报仇”未见于文献,但由于多个墓葬皆出土过构图基本相似的七女为父报仇图,我们可以推测“七女为父报仇”应当是在汉代确实发生过且广为流传的真实事件。既然是真实事件,那么桥梁的出现应当是其中的构成因素。

汉代墓葬中常将一些历史故事和人物描绘在画像石中,如孔子见老子、二桃杀三士等,都没有太多宗教意义。虽没有什么特殊意义,但在图像表达上起到了强调桥上之人和场景的作用。出行图和战争图中的桥梁兼具了隔离和沟通的功能。在出行图中,桥上经常有车马经过,桥起到了最基本的“沟通”功能,是连接两岸的工具,当为世俗生活的写照。但是在一些出行图中,车马似乎正从一个空间前往另一个截然不同的空间。以河南南阳新野樊集画像砖(如图6)为例,画面的左上角有一些姿态奇特并略带诡异色彩的类人生物仿佛在追逐桥上疾驰的一队人马,画面右下角则有两个雅致鞠躬的侍者在迎接车队,天上还有飞翔的神人。笔者将该画面解读为恶鬼在追逐承载墓主亡灵的车队,墓主的车队正疾驰着奔向仙界,似乎只要过了这座桥,便能从恐怖的鬼界来到宁静的仙界。画面中的桥既隔绝了鬼界与仙界,也连接了鬼界与仙界,能否跨过这座桥成为了墓主能否成仙的关键。

图6 新野樊集画像砖[12]504

胡汉交战图也具有这种含义。前文笔者已经解释了学者们对于胡汉交战图的两种解读,既可能是汉人与胡人交战,也可能是墓主的卫队与阴间鬼卒交战。如果解读为汉人与胡人交战则是对汉与匈奴战争的真实记录,说明战争记忆烙印在汉朝人的意识中,以至于在死后也要把战争画面记录在墓葬中。另一方面,这类绘画也带有一定的炫耀功绩的意思。也许墓主生前曾亲历了胡汉战争并建立功勋,所以希望把生前的荣耀以图像的方式在墓葬中重现。若将胡汉交战图解读为第二种含义,其中的桥梁则与新野樊集画像砖中的桥梁具有相同的意蕴,即桥梁既是摆脱阴间通往仙界的通道,也是隔绝两界的界限。

沂南北寨村的胡汉交战图与新野樊集的车马出行图在构图上有所区别:沂南北寨村胡汉交战图中是鬼卒拦住了墓主的车马,车马在岸上尚未上桥;而新野樊集车马出行图中墓主的车马已经上桥,鬼卒在车马后方紧追不舍,且车马前方有仙人接引。两图在构图上相同的是桥下都有舟在行驶。虽然两图在构图上有差异,但在主旨上并没有本质的区别,表现的都是墓主灵魂在进入仙界之前所遭遇的艰难险阻,说明汉代人认为升仙是一件极为困难的事情,但只要有一定的媒介,从一个世界进入到另一个世界的愿望是可以达成的,因此人们才不惜花费大量金钱来营造墓室。

中国民间一直流传着“奈何桥”的传说:人死后在投胎转世之前要经过奈何桥,桥上有一老妇人名唤“孟婆”,孟婆会给死者一碗汤,喝了这碗汤,死者就会忘掉生前的一切,重新转世轮回。无独有偶,在意大利威尼斯也有类似的传说:当地凡是要执行死刑的人都要经过一座桥去往行刑地,罪犯自知死期将至,往往走在桥上时会发出连连叹息,这座桥因而被人们称为“叹息桥”。由此可见,东西方对死亡文化的理解在“桥”上达成惊人的一致。

三、渔猎图像的现实写照与祭祀意义

除了代表死亡和阴冷的黄泉,水有时也象征着温暖和蓬勃的生命。早在先秦时期,人们便有群体性的祓禊沐浴活动。“三月桃花水下之时,郑国之俗,三月上巳,于溱洧两水上,执兰招魂续魄,祓除不祥也。”[13]68-69这便是最早的祓禊活动,意在招魂引魄。到汉代的时候,祓禊的清洁功能逐渐加强,目的在于去除污垢、预防疾病,并逐渐演化成为每年农历三月三日的“上巳节”。三月是桃花盛开万物滋长的季节,和煦的春风一改黄泉与死亡带给人的阴冷恐怖气氛。人们通常会在三月临水祓禊的时候顺带组织祭祀高禖和男女相会等活动,《太平御览》曾援引《月令章句》中关于高禖的记载:“高禖,神名也。高犹皋也,禖犹媒也……所以祈子孙之祀也。”[14]193据此可知,高禖是一位掌管生育的神,祭祀高禖的目的在于祈求子孙繁衍昌盛。在汉代墓葬画像石中高禖图像出现的频率较高,证实了史料中的记载。如果说祭祀高禖是宗教活动,男女相会则是世俗生活,男女由此认识异性、结为夫妻,达到繁衍子嗣的目的,使得祓禊活动具有了宗教和世俗双重含义。由于水在这些活动中具有重要作用,水便成为了洁净、繁衍与祥和的代名词。

除了沐浴活动,渔猎活动也给人们带来了收获的幸福感。在汉代画像石中有许多渔猎活动,这些渔猎活动的表现形式多样生动,有钓鱼、叉鱼、网鱼、鱼鹰捕鱼等等。捕鱼者多乘舟捕鱼,往返于水榭亭台和桥梁之下,构图极具画面感,生动写实。为了方便研究渔猎图像,汉代画像石中四类渔猎图像各举一例(如图7、图8、图9、图10):

图8 山东微山两城镇叉鱼图[16]130

图9 山东微山两城镇网鱼图[16]131

图10 山东邹城黄路屯鱼鹰捕鱼图[17]68

不难发现,这几幅汉代画像石中的渔猎图像多出土于山东省。为何山东省的渔猎图像如此之多?其原因当从山东省的地形特征和地区文化来谈。山东省由半岛和内陆两部分构成,半岛突出于渤海、黄海之中,同辽东半岛遥相对峙,内陆则地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系,水资源比较丰富。在这种地理环境下,渔猎在山东地区甚为普遍,是人们重要的生产生活方式之一。墓葬中的画像石和随葬品往往是对现实生活的写照,汉朝山东地区的人就把日常熟悉的渔猎生活带到墓葬之中,使得这一地区渔猎图像较为丰富。人们通过渔猎活动,满足了对食物的需求,由此可以把这种渔猎图像解读为对富裕生活的复刻和向往,带有祈求五谷丰登、年年有余的意味。此外,鱼常与女性生殖崇拜联系在一起,这源于两条鱼结合在一起的形态与“女阴”的轮廓相似,“从内涵来说,当时的人类知道女阴的生育功能,因此这两方面的结合使生活在渔猎社会的先民将鱼作为女性生殖器官的象征”[18]169,加之鱼产籽数量极多,古人相信鱼象征着多子多福,故而鱼往往作为一种祥瑞图像出现在墓葬中。

山东是鲁国故地、孔子故乡,是中原地区经济和文化最为发达的地区之一,其对“礼”的追求和强调也体现在墓葬画像石中。画像石中的渔猎活动往往并非构图中的唯一主体,画面中除了进行渔猎活动的渔夫,还有站在水榭亭台和桥上的观看者,端坐的观看者才是画面的中心。在这种构图中,常用亭台隔离出一个较高的区域来凸显墓主身份的尊贵,强调了身份等级差异的“礼”。这种对于礼的诉求也体现在祭祀活动中。祭祀的重要意义在《周礼》中表述为:“夫圣王之制祭祀也:法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大菑则祀之,能捍大患则祀之。”[19]478由此可见祭祀对于国家和民众的重要性。之所以说狩猎是祭祀的前奏,一方面是因为它是天子选拔随祭人员的方式,“天子将祭,必先习射于泽。泽者,所以择士也。已射于泽,而后射于射宫,射中者得与于祭,不中者不得与于祭”[19]819;另一方面狩猎活动也为祭祀提供了肉类祭品。在这里需要强调祭祀的牺牲并非只有牛、羊、猪,“祭典有之曰:国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之荐”[20]533,可见鱼类也是祭祀品之一。山东滕州岗头镇西古村中不仅有捕鱼的场面,也有庖厨中悬挂肉类和鱼类的场面(如图11),加之画像中央还描绘了西王母和百戏杂伎的图像,这种综合构图可解读为墓主在祭祀西王母。这就解释了为何汉代画像石中存在着许多与渔猎有关的图像,这些图像一方面是世俗生活的体现,另一方面也暗喻着宗教祭祀活动。

图11 山东滕州岗头镇西古村以鱼祭祀图[21]82

既然有祭祀活动,那么墓主想要祈求的是什么呢?笔者认为应从西王母信仰入手。关于西王母的记载,在战国时便已经出现在《列子》等文献中,从《山海经》中的记载来看,西王母的形象经历了从半兽半人到完全人形化的过程,最终定型为凭几而坐且蓬发戴胜的贵妇人形象,汉代及后世的墓葬壁画和铜镜等器物上的西王母形象基本沿袭了这一模式。《淮南子》记载:“譬若羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧。”[22]67嫦娥偷吃西王母的不死药升天的传说由此流传开来,可见西王母的神权之一是主掌生死长生。西王母信仰的突然兴盛是在西汉末年:“(建平)四年春,大旱。关东民传行西王母筹,经历郡国,西入关至京师。民又会聚,祠西王母。或夜持火,上屋、击鼓、号呼,相惊恐。”[23]342在这场灾难中,人们争相祭祀西王母以求平安,可见西王母的另一个神性是辟邪趋福。在确定西王母具有掌管长生和辟邪趋福的强大神力之后,便可以解释为何山东滕州汉代画像砖中会出现以渔猎祭祀西王母的场面。

总而言之,渔猎图一方面反映了墓主希望生活富足的世俗心态,另一方面也反映了墓主祈望自己在死后灵魂不被邪祟打扰,得到神的庇护以升天成仙。

四、余论

其实《左传》中郑武公与其母的故事还有下半段,郑武公因思念母亲而打破自己先前“不及黄泉,无相见也”的誓言,听从颍考叔建议 “阙地及泉,隧而相见”[1]14。由此可见“黄泉”这个词会随着人的主观目的而发生词义的转变。同样,“水”与“死亡”之间的联系也在不同图像中具有不同的意义。

由于水是无形的,往往需要以舟、桥与渔猎图像作为载体。在墓葬语境下,舟、桥、渔猎图像既有共性的含义,也有各自特有的含义。它们都是现实生活中常见的事物,墓葬画像石中出现的这些题材是对现实生活的复刻,起到装点、丰富死后世界的作用。同时,它们具有很强的象征意味,舟担负着“引渡”墓主灵魂的职责,帮助死者从“此生”到达彼岸;桥则扮演着隔绝和沟通的角色,一方面桥作为一种“界限”将两种空间划分开来,保证彼此互不干扰,另一方面桥又是两种空间往来转化的通道,可以通过桥从一个空间到达另一个空间,所以汉代画像石中经常有承载墓主灵魂的车马从桥上经过的画面;渔猎图则凸显了祭祀意义,在与西王母图像组合之后,表达了墓主希望通过祭祀神灵达到长生升天的目的。

水与死亡之间的关系是中国传统生死观的一种体现,反映了人们恐惧死亡、渴望摆脱死亡得道成仙的心态。汉画把汉代人的死亡观念记录了下来,成为我们了解历史的一个窗口。