再论《伤寒论》教材的历史沿革

2022-09-09王惠君曾丽蓉邵琳琳阚湘苓张国骏

张 涛,王惠君,曾丽蓉,钟 凯,邵琳琳,阚湘苓,张国骏

(天津中医药大学,天津 301617)

高等中医药院校组织专家编写《伤寒论》规划教材始于1960年,人民卫生出版社出版的中医学院试用教材《伤寒论讲义》,由成都中医学院主导编写,5所院校代表审订,被称为第一版伤寒论课程规划教材。我校伤寒论教研室专家于1998年在《中医教育》杂志发表《试论〈伤寒论〉教材的历史沿革》(以下简称《试论》)[1],对1996年以前出版的6个版本《伤寒论》规划教材进行了全面的概述与介绍,并提出客观、中肯的评价。进入新世纪后,在新时代高等中医药教育理念与教学目标指导下,我们续写近20年教材的历史沿革,以此致敬前辈。受能力与篇幅所限,主要对各高等院校最广泛使用,由中国中医药出版社、人民卫生出版社出版,适用于七、八、九年制本科生的教材进行探究。

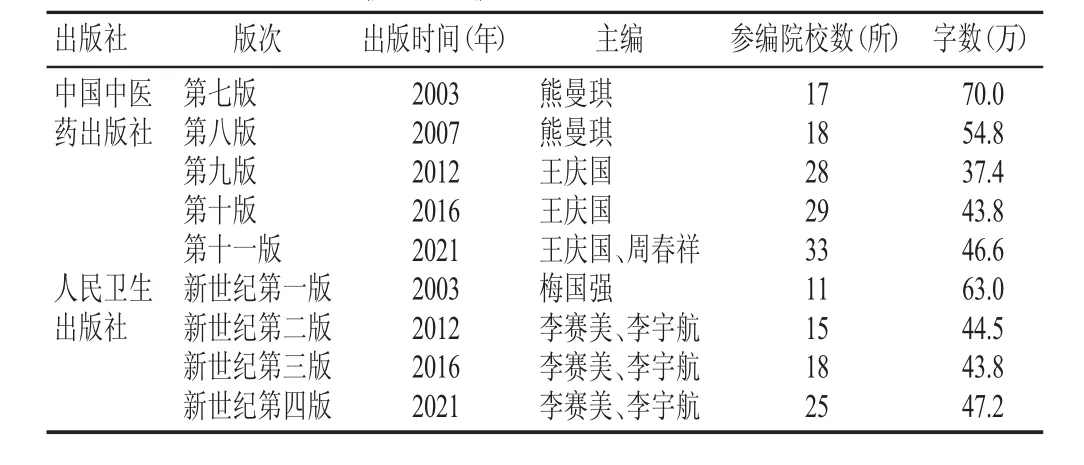

1 中国中医药出版社《伤寒论》规划教材概况(见表1)

表1 《伤寒论》规划教材编写情况比较

2001年,国家中医药管理局提出“政府指导、学会主办、院校联办、出版社协办”的教材建设机制,成立负责教材建设工作的专门机构——国家中医药管理局教材办公室,并在全国中医药高等教育学会组织下组建了全国高等中医药教材建设研究会,2003年《伤寒论》规划教材,即第七版教材出版。

1.1 第七版教材的得与失

《试论》一文指出,就实现伤寒论课程教学目标而言,第四版教材与第五版教材比规划教材(1996年出版的第六版教材)更实用。基于上一版教材的不足,编写者大胆引入学科的概念,指出“本学科既有基础学科的特点,又有临床学科的属性,既是学习和研究临床学科的重要基础,又是连接基础学科和临床学科的桥梁”。2003年出版的第七版规划教材,将前几版常用的《伤寒论讲义》《伤寒论选读》名称改为《伤寒学》。很快,有学者对这一变更提出质疑,认为在中医学中伤寒学与伤寒论学是两个不同的范畴,该教材显然是以《伤寒论》的内容作为研究主体,叫《伤寒论学》比《伤寒学》更恰当[2-3]。

虽然第七版教材在名称上存在争议,但其所做的改变是积极的,且产生了深远影响。第七版规划教材《伤寒学》属于普通高等教育“十五”国家级规划教材、新世纪全国高等中医药院校规划教材,共70.0万字,由广州中医药大学熊曼琪教授担任主编,17所院校专家参编,编写专家远多于之前的6版教材。此外,其突出学科特征,首次提出伤寒学的学科内涵与外延;重点条文增加现代研究与疑难点击,并在章节前增加学习要求与复习思考;突出国际视野与交流,增加标题的英文翻译。

1.2 第八版教材的修订

2007年出版的第八版教材是上一版的修订版,名称仍为《伤寒学》,编写人员未进行较大调整,只增加了一所院校教师,是“十一五”国家级规划教材,主要有以下几点变化:进一步完善体例框架,内容更紧凑,重点更突出;缩编“瘦身”,删去英文标题、学习要求、复习思考、疑难点击、现代研究、附录3(背诵条文序号);浓缩附篇,字数缩减为54.8万字;精炼医案选释,压缩篇幅,给教学留下空间;纠正错误,整体质量得以提高。

1.3 第九版教材的变革

作为提高中医药高等教育本科教学质量和人才培养质量的保障,教材在注重传授知识的同时,还注重传授获取知识和创造知识的方法。第九版教材在继承与发扬、传统与现代、理论与实践的基础上体现中医药教材特色;教材的科学性、继承性、先进性、启发性及教学适应性较前8版有不同程度的提高;紧密结合学科专业发展和教育教学改革,更新内容、丰富形式、不断完善,将学科、行业新知识、新技术、新成果写入教材。

第九版教材出版于2012年,是全国中医药行业高等教育“十二五”规划教材、全国高等中医药院校规划教材,由北京中医药大学王庆国教授担任主编,28所院校专家参编。根据教材编写原则,该版教材条文诠释的行文顺序为:原文、词解、提要、解析、方义、辨治要点、研究进展、医案选录。解析、方义适当阐述学术见解,指出该教材供五年制及七年制本科生所用,不是供研究者参考的学术专著,由于名称与使用对象不符,且书名与教材内容也不符,故将教材名称定为《伤寒论选读》。此外,从降低成本、给教师留下充足的教学空间角度考虑,将字数缩减至37.4万字。

1.4 第十版教材的特色

第十版教材《伤寒论选读》于2016年出版,是全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材、全国高等中医药院校规划教材。该教材前言指出,为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》,满足新形势下我国中医药行业高等教育教学改革和中医药人才培养的需要,加强设计,强化中医经典地位,针对中医药人才成长规律,正本清源,突出中医思维,体现中医药学科的人文特色和“读经典,做临床”的实践特点。

第十版教材仍由王庆国教授担任主编,共43.8万字,字数较上一版有所增加,主要是在各论的一些重点条文下增加了明经指要,即通过对条文的深入剖析,或条文间对比,或参考历代注家观点以利于学生掌握。另外,对总论章节也做了一些创新,如增加汉代医学传承与《伤寒杂病论》的奠基,《伤寒论》的临证思维、经方及其临床应用,学习伤寒论课程的方法等。

此外,该版教材还增加了数字教材,设置注家精选、研究进展、病案、汤证简表、方证鉴别、测试题、PPT、视频、微视频9个版块,以弥补纸质教材由于篇幅限制,内容过于简洁的不足,建立了纸质教材与数字教材相融合(“纸数”融合)的教材建设模式。

1.5 第十一版教材的创新

2021年是国家“十四五”规划的开局之年,也是新一轮规划教材建设的开始。教材编写过程中突出5个重要特点,即坚持立德树人,融入课程思政;优化知识结构,强化思维培养;突出“三基、五性”,注重内容严谨准确;强化精品意识,建设行业示范教材;加强数字教材建设,丰富教材内容。融入思政内容成为该版规划教材建设的突出特征。

第十一版教材《伤寒论选读》于2021年6月出版,延续了前几版教材的特点,为全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材、全国高等中医药院校规划教材。该版教材为第十版教材的修订版,仍由王庆国教授担任主编,南京中医药大学周春祥教授为第二主编,共46.6万字,总论新增抗击新冠肺炎疫情的胜利彰显了《伤寒论》永恒的价值内容,突出思政进课堂、进教材的特征。

1.6 七年制《伤寒论》教材的创新

新世纪全国高等中医药院校七年制规划教材《伤寒论》于2004年出版,该教材是高等中医药院校设置七年制学制以来的第一版规划教材,也是首次用《伤寒论》作为教材名称的规划教材(该教材后未修订再版)。该教材根据七年制教学和学生特点,在吸取历版五年制教材编写经验的基础上,立足改革、更新观念,其指导思想是:贯彻“以人为本”的教育思想,既名为教材,就应体现教育人才;突出“问题教育”的教育方法,即重视学生思维能力培养;体现中医学七年制教学的针对性,基于五年制本科知识传授内容,兼顾七年制本硕连读教育特色。

为充分体现七年制教学与教材特色,充分利用伤寒论疑难、争论问题较多的特点,设置析疑模块,引发学生思考,培养学生发现、分析及解决问题能力;将新的学术观点引进教材,有利于解决新观点与教材内容规范化、公认性之间的矛盾;给教师和学生留出教与学的空间。此外,为突出问题教育,教材还设置思考题模块,避免“泛、大、空”的提问,体现“思考”的意味。总之,该版教材在山东中医药大学姜建国教授主导下,凝练10所中医药院校专家的心血,用近60万字对长学制伤寒论课程规划教材进行探索与创新。

2 人民卫生出版社伤寒论课程规划教材概况

2.1 第一版的奠基

为促进医药院校教材整体发展,提高教材质量,全国高等医药教材建设研究会于2000年成立,秘书处设在人民卫生出版社,2003年全国高等医药教材建设研究会规划教材陆续出版。该套教材以传授知识、培养能力、提高素质为原则,以满足21世纪具有思想道德素质、科学文化素质、身心素质、职业素质的综合型中医药人才培养需要,突出“三基”(基础理论、基本知识、基本技能),“五性”(思想性、科学性、先进性、启发性、适用性)和“三特定”(特定对象、特定需求、特定限制)为目的。

湖北中医药大学梅国强教授担任新世纪第一版规划教材《伤寒论讲义》的主编,该教材共63.0万字,前言附第四、五版规划教材主编李培生教授的序言,选用《伤寒论》原文374条,按原文、词解、提要、阐释、治法、方药、方义、选注、临床应用、病案举例的顺序排列,为学生打下坚实的专业基础。

2.2 第二版的确立

2012年,卫生部“十二五”规划教材、全国高等中医院校教材、全国高等医药教材建设研究会规划教材、新世纪第二版《伤寒论讲义》出版,广州中医药大学李赛美教授、北京中医药大学李宇航教授担任主编,共44.5万字,15所院校专家参编,在坚持“三基、五性、三特定”原则的基础上,使知识点、创新点、执业点有机结合、相互渗透,贯穿教材编写始终。

该版教材强调继承与创新、传统与现代、理论与实践、中医与西医的关系,既保持中医传统特色,又汲取历代研究成果,切合时代发展,对上一版的原文诠释方式进行调整,在解析、方药版块适当阐述学术见解;辨治要点版块则对方证的病机、主症、治法和方药高度概括,精选《长沙方歌括》中的方歌附于方药之后;知识拓展版块综述经方的临床应用范围及现代研究成果;医案选录版块融贯古今、汇名医验案,与辨治要点呼应。

2.3 第三版的完善

第三版《伤寒论讲义》是上一版教材的修订版,编写团队无调整,仍由李赛美、李宇航教授担任主编,该版教材是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材、国家卫生和计划生育委员会“十三五”规划教材,共43.8万字,体现“教材是培养复合型、创新型中医药人才的重要工具,是中医药文明传承的重要载体,传统中医药文化是国家软实力的重要体现”总体要求,以及教材既要反映原汁原味的中医药知识、培养学生中医思维,又要使学生中西医融会贯通;既要传承经典,又要创新发挥的继承创新特征,还要符合重传承、厚基础、强人文、宽应用的特点。该版教材着力发展数字教材,突出与时代融合、与现代科技融合的特点,教材结构、内容与上一版比较无明显变化。

2.4 第四版的发展

第四版《伤寒论讲义》是上一版的修订版,编写团队扩充至25所院校的一线教师,主编未调整,共47.2万字。该版教材是国家卫生健康委员会“十四五”规划教材,有机融入中医药文化元素和思想政治教育元素,形成专业课教学与思政教育、课程思政与专业思政紧密结合的教材建设格局。该版教材不仅在绪论中增加了《伤寒论》与抗击新冠肺炎中医方案、伤寒学术流派的传承与发展内容,还在部分章节融入思政元素。如第二章“阳明病”第二节“阳明病本证”,蜜煎方融入思政元素———不断探索,勇于创新,介绍张仲景用中药灌肠,学习其探索与创新精神,达到“以文化人、以文载道、以德育人、以德为先”的立德树人目标。

在“纸数”融合方面,该版教材也进行了尝试。依托人民卫生出版社数字增值服务技术,将临床医案、教学视频、课程PPT、名医介绍、微课慕课等内容以二维码的形式附列于教材相应位置,学生用手机扫描后就可以随时随地学习。

3 结语

教材是教学的依据,是教学大纲的具体体现,也是教师教学经验与科研成果的结晶[4]。中医教育早在1928年就开始了教材探索。我国中医史上第一个全国性的中医学校教材编辑委员会在上海成立,虽因学术见解不同、意见不统一,未能就课程、教材、学制等问题达成共识,但蒋文芳提出的“整理固有医学之精华,列为明显之系统,运用合乎现代的理论,制为完善”学说,成为之后中医学课程教材建设的指导原则[5]。

基于文献整理研究的教材建设,促进了中医理论体系框架建构[6]。60年伤寒论课程规划教材建设史也是伤寒论理论建构史。从第二版、第六版教材开始,依原文顺序的体例在近20年中已不再使用,但以原文解析为核心的方式一直得以贯彻。

近年关于中医药高等教育的研究中,中医药高等教育创新发展不充分的原因往往被归为未充分理解学习中医药经典的守正价值、对中医经典教育定位不准以及未能充分发挥作用。把学习中医经典仅当作中医理论与体系架构中的一般知识加以传授,忽视了经典是基石、经典是灵魂、经典是本源等中医药学基本特征[7]。高等中医药教育需要反思并重视现代教育体系与中医药学经典不对接的问题,为未来中医经典教材,伤寒论课程规划教材编写指明方向。

我校伤寒论教研室教师参与了近20年来全部规划教材的编写,并参与中国中医药出版社出版的《伤寒论研读》、人民卫生出版社出版的《伤寒论理论与实践》研究生教材的编写工作,主编了创新教材《伤寒论思维与辨析》《外感病误治分析》,为伤寒论课程教材建设做出努力,以适应新时期教学变化,满足教学需要。