制造业服务化情境下多主体互动对价值共创的影响机理

2022-09-07袁鑫瑶

邢 楠 谢 傲 袁鑫瑶

一、引言

数字经济时代的到来使各行各业均趋于数字化发展,在大数据背景下通过网络实现互通互联。数据共享打破组织边界,合作伙伴之间的关系被重新界定,传统价值链的生产过程被颠覆,创新生产也不再由企业独自完成。开放的市场环境使企业与外界的联系更加紧密开放,企业与顾客、产品和服务供应商以及多方利益相关者构成复杂的动态网络系统,价值创造与创新活动均在价值网络中有序进行。此时,参与价值创造的主体变得更为复杂,供应商、同质伙伴企业、服务机构和顾客等不同主体均需要被考虑,相关研究也需要从企业和顾客的二元视角转向包含多方利益相关者共同展开互动的网络视角。企业、顾客和其他利益相关者之间的组织界限变得模糊,价值网络中越来越多的主体为企业提供服务创新的想法、设计,并参与合作生产,从企业价值创造的被动接受者,逐渐变为产品或服务价值的共同创造者。

信息技术的高速发展使制造业在趋于服务化发展的过程中仅依靠自身资源和知识,难以开展技术创新活动,企业需要快速响应客户多样的个性化需求。瞬息万变的复杂市场环境增加了技术创新的难度和不稳定性,促使企业积极寻找伙伴,通过频繁积极的互动进行合作创新。同时,制造业的发展需要强有力的技术支持以及丰富的资源,数据支撑的新时代市场环境表现为容量大、更新快、需求繁杂,在此背景下要求制造业不能继续只关注自身的技术,需要融合多方想法、技术及知识,创造出最符合顾客要求的产品或服务。

2004 年,Prahalad 和Ramaswamy 首次提出了价值共创的概念,强调价值由企业与顾客或其他利益相关者共同参与创造,并且企业在提供产品或服务的过程中也会产生价值。①Prahalad C K, Ramaswamy V, “Co-creating Unique Value with Customers”, in Strategy & Leadership, 2004, Vol. 32, No.3, pp.4—9.这一概念的提出使学者们把目光由单一的价值链转向更为复杂的价值网络。价值网络中多方主体的联结要求达到有效沟通协作,简单的信息传递无法直接创造出企业价值,此时需要围绕最核心的需求展开充分的互动和整合,把协作需要的信息、资源、知识有效输出、传递、吸收、内化,最终创造出价值。互动和资源整合过程实际是价值增值的过程,其本质是对各企业主体展开资源整合和知识共享,从而提供高质量的服务。客户企业的要求为首要目标,各企业主体需将其对个性化服务的需求层层细化,然后整合价值网络中展开合作的其他主体资源,使之与客户企业不同层次的需求形成相互对应关系,在提供服务的过程中不断推动价值的创造,实现价值共创,成果共赢。

现有关于提升企业价值的研究多集中在探讨组织内部如何管控以实现价值创造并扩大竞争优势,弱化外部伙伴作用,不能很好地解决组织价值创造的低效问题。究其原因,通过文献梳理笔者发现相关研究过多从企业内部环境探讨创新,较少考虑企业外部环境以及合作方的沟通需求对企业价值创造的影响,探讨企业外部因素对创新影响的文献也仅关注顾客和企业的二元互动沟通,并未有效打破企业边界,理性关注组织外部其他利益相关合作者的价值创造力量。因此,有必要探讨价值网络中各独立主体间的互动是否以及如何对创新生态系统中的价值共创活动产生影响。通过深入总结剖析价值网络中多方主体的互动机制,结合目前制造业面临的困境,可以概括出适用于制造企业当下发展的内外部互动行为机理,为实现制造企业机制创造的持续性和稳定性提供理论和实践支持,促进企业的创新发展。

二、文献回顾与理论背景

传统经济理论在关注生产制造环节的创新与收益时一直把研究重点聚焦在经济学中的产品主导逻辑,强调商品提供的有形资源和价值。价值共创理论最早来自制造业,Kambil 和 Heck 等将其定义为一个企业与顾客为实现价值而进行联合生产的过程。②Kambil A, Heck V E, “Reengineering the Dutch Flower Auctions: A Framework for Analyzing Exchange Organizations”, in Information Systems Research, 1998, Vol.9, No.1, pp.1—19.顾客作为共同生产者,具有三重角色,即咨询者、促进者和人力资源。然而,随着数字经济和服务经济的快速发展,科技进步促使顾客的想法随着数据共享变得更加个性化,产品主导逻辑思想难以适应多元的顾客需求。在这种情境下,Vargo 和Lusch 在2004 年基于资源优势理论及核心竞争理论提出了一种全新的逻辑思维范式——服务主导逻辑。①Vargo S L, Lusch R F, “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”, in Journal of Marketing, 2004, Vol.68, No.1, pp.1—17.这种全新的逻辑思维范式在新的时代背景下取代了传统的产品主导逻辑思维,打破了企业只关注产品的局限思维,使其在生产过程中更多地考虑在产品制造的同时进行服务、资源、信息等交换行为,以全新视角关注产品的同时更关注服务。与传统的产品主导逻辑相比,服务主导逻辑更多聚焦于无形资源,强调共创价值,重视相关方之间的关系。Vargo 和Lusch 随后在2006 年和2008 年对这一理论进行了补充和丰富,最终提炼出了服务主导逻辑的10 个经典命题:②Vargo S L, Lusch R F, “From Goods to Service(s): Divergences and Convergences of Logics”, in Industrial Marketing Management, 2008, Vol.37, No.3, pp.254—259.

命题1,服务是交换的基础;

命题2,间接交换使得交换的根本基础变得模糊;

命题3,产品是提供服务的分销机制;

命题4,有效的资源是竞争优势的根本来源;

命题5,所有经济都是服务经济;

命题6,顾客也通常是价值的共创者;

命题7,企业并不能传递价值,只能提出价值主张;

命题8,服务中心观点本质上就是以顾客和关系为导向的;

命题9,所有的社会和经济主体都是资源整合者;

命题10,价值总是被受益人独特地用现象学方法决定。

以上命题围绕价值共创以及参与价值共创的主体展开论述,将价值共创看成是一个连续不间断的过程,其中各主体以服务为交换基础。其中,特别是命题6、7、8、10,以价值共创的视角探讨服务主导逻辑思维范式,为价值共创的研究提供了良好的理论基础。服务主导逻辑的提出和受到广泛关注显示价值创造从传统的只关注产品转向多个主体共同创造的逻辑,其中的利益相关者内生于价值创造过程,企业仅仅提出价值主张,利益相关者在价值创造协同过程中为了同一目标而积极创造价值。这种将价值创造由传统的单一产品思维转向共同创造的逻辑思维范式,引发了学者们的积极探讨和研究。例如,Storbacka 等以服务逻辑为切入点,将价值创造过程分为三种类型——企业创造、联合创造和顾客创造,提出价值创造者往往是在价值生成过程中投入相应的资源和能力,通过与其他企业互动来获得辅助支持,最终实现价值。③Storbacka K, Strandvik T, Grönroos C, “Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality”, in International Journal of Service Industry Management, 1994, Vol.5, No.5, pp.21—38.

在服务主导逻辑的理论支撑下,价值共创强调多主体的协同创新,其中,协同创新的各个要素需要进行协同互动,在新的逻辑思维范式带来的创新模式中实现价值共创与企业的可持续发展。协同的过程也就是主体之间的沟通互动过程,只有进行积极互动才能有效交换资源、信息、服务等创造价值的先决条件和前提因素。互动的本质是多方互动主体之间信息和知识的流动,互动对于价值创造起着至关重要的作用,各节点企业通过互动进行信息、知识、资源等的交换。互动也被定义为有利益联系的主体间的相互作用,其作用的积极意义是各互动主体分别获取对己方有利的相关资源,实现多方利益共赢。互动的过程中提倡各个主体的主动性,即各主体间应积极进行沟通和回复,以保证互动行为的持续性。同时参与互动的各主体都有自身的限制条件,互动的进程和结果会受到这些限制条件的影响。

在现有的制造业供应链相关研究中,学者们总结出信息化程度、伙伴间差异、权力结构等因素会影响企业间的信息共享,而信任、承诺等关系质量因素被认为是影响企业间信息共享的关键因素。由此可见,互动在价值共创的过程中起着至关重要的作用,并且不同合作伙伴间的差异在互动过程中会对企业价值创造产生不同的影响,要想充分实现价值共创,就要充分联合多方合作伙伴积极展开互动,建立服务化情境下制造企业的互动机制。健康的互动机制既有助于企业更深层次地了解各参与主体的偏好,也有助于参与者在企业的帮助和支持下顺利完成价值共创的过程。

以上研究成果为大数据联盟数据服务创新价值共创问题研究奠定了基础,但也存在不足。首先,在价值共创方面的研究多集中在对主体作用、框架和过程等方面,缺少对价值共创过程中互动主体的总结和归纳,以及对不同互动主体的价值共创机理的深入剖析;其次,当前学者鲜有以制造业服务化为背景研究价值共创互动机制内部多方主体的逻辑关系对价值共创不同程度以及不同方面的影响。因此,探究制造业服务化互动机制对价值共创的影响机理,对于提升制造企业价值共创效果、丰富组织间的资源交换管理与服务理论具有重要意义。

三、服务主导逻辑下制造企业互动机制下的价值共创机理

(一)制造业服务化价值共创系统的基本构成

在传统观点中,生产者是唯一的价值创造者,价值共创理论对于传统的价值产生方式提出了全新的挑战。在全球经济飞速发展的背景下,价值共创是逐渐向服务化转型的制造企业生存和发展的新焦点,可以说价值创造主体之间的合作都可能共同创造价值,价值创造者不再局限于生产者,还包括参与合作活动的其他创新主体,其他价值创造者的参与不仅在一定程度上促进和推动了企业发展,还在更大程度上加强了主体之间的合作与沟通,同时也为其他合作主体创造了更大的利益。①狄蓉、徐明:《服务主导逻辑下服务创新价值共创机理及对策研究》,《科技进步与对策》2015 年第7 期,第33—38 页。罗尔斯-罗伊斯公司是价值共创主体服务化转型成功的典型,作为波音、空客等飞机制造企业的供货商,罗尔斯-罗伊斯公司以“租用服务时间”的形式代替直接出售发动机,在对方的租用时间段内承担一切维修和服务。近年来,罗尔斯-罗伊斯公司通过改变运营模式,扩展发动机维护、发动机租赁和发动机数据分析管理等服务,用服务绑定用户,强化了与各主体之间的合作关系,增加了服务型收入,在2007 年服务型收入达到了公司总收入的53.7%。与之相反,中国重汽作为我国制造业的代表性企业,一方面因为难以控制成本,另一方面因为研发、服务创新能力不足,在服务化转型过程中始终无法摆脱困境。

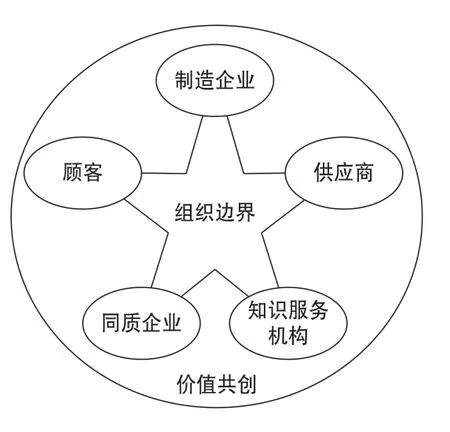

在价值共创行为发生的各个阶段,不同的行为主体通过彼此间的沟通与互动可以将不同的理念和想法融入到制造企业的价值共创活动中去。各个组织间持续的互动关系为资源和信息的流动和交换提供了有利条件,也为价值共创系统的建立和发展奠定了基础,从而保证了价值共创行为的顺利实现。价值共创活动的发生涉及多方主体,要想探究价值共创行为机理,首先要厘清价值共创系统的基本构成以及多方主体的不同职能与作用。

通过文献梳理了解到,现有文献对价值共创的行为研究侧重点有所不同,多数文献重点探讨在线社区顾客与企业之间的价值共创行为,其中的活动主体主要包括企业和顾客两大方面。制造业以及服务业的供应链的价值共创行为研究多关注顾客-企业-供应商之间的多方互动,将行为主体从顾客和企业的双向联结拓展到供应商与服务中介等的多方交互。学术界普遍认为,企业创新的外部来源主要有竞争者、消费者、合作者以及其他专业咨询机构、高校科研院所、信息载体等。随着科技创新的发展,制造企业所在的价值共创系统的构成拓展为不仅有顾客、供应商,还包括同质竞争者、合作者、科研机构与行业组织等与企业密切关联的多方利益相关者,系统内不同主体发挥的作用也不尽相同。价值共创系统的构成主体如图1 所示。

图1 价值共创系统的构成主体

1.核心制造企业

制造企业作为价值共创活动的发起者,在系统中起到联结各利益相关方的纽带作用。价值共创最早是在制造企业单独创造的产品或服务无法满足顾客个性化、多元化需求的情境下提出的。随着科技和数据的快速更新迭代,仅依靠自身的技术知识进行生产的制造企业有一定的局限性,需要融合多方利益相关主体共同对生产创造过程进行完善和提升。根据价值共创的服务主导逻辑思维,企业不能直接创造价值,只能提出价值主张,通过互动和资源整合驱动价值的实现。制造企业作为价值共创的出发点和联络者,对创造活动进行统筹和规划,并在适当的时点联系系统内的其他主体,克服自身知识和资源的局限,跨越组织或领域边界搜索和吸收新的异质知识并进行合理创新,最终实现价值共创。

2.顾客

顾客一直以来都企业产品或服务创新的一项重要来源。根据价值共创理论,生产者不再是唯一的价值创造者,顾客也不再是纯粹的价值消耗者,而是与生产者互动的价值共创者。在共享经济数据化发展的新时代背景下,顾客作为产品或服务的最终使用者更需要被关注。①周文辉、邓伟、陈凌子:《基于滴滴出行的平台企业数据赋能促进价值共创过程研究》,《管理学报》2018 年第8 期,第1110—1119 页。成功的产品创新在于首先要了解顾客需求,然后开发满足那些需求的产品。随着科技的进步和时代的发展,顾客的需求越来越个性化和多样化,如何在多样化的需求中把握关键,创造出顾客满意的产品或服务成了企业关注的重中之重。王新新认为,生产领域的价值共创是消费者参与到企业主导的生产过程中,通过消费者参与能够降低企业生产成本,提高产品质量,生产出符合顾客需要、令顾客满意的产品。②王新新:《我国战略性新兴产业发展策略研究》,《商业研究》2012 年第1 期,第44—50 页。例如,Apple、Google 为用户创建了IOS 和Android 平台,鼓励顾客参与共创移动数据服务;小米建立了与顾客互动的MIUI 论坛社区;IBM 也建立过类似的平台:它们都是从中收集顾客意见和创意,然后提炼出系统改进及创新的构思。在企业价值创造的过程中,顾客也可以通过自身形成的关于产品或服务的想法以及评估新产品创意与企业共同创造价值,并通过与企业或其他顾客互动完善对价值的感知与构思。可见,顾客不仅是企业价值创造的基础和原动力,更是作为企业价值共创的参与者之一,可以在参与和沟通的过程中获取自己想要了解的信息、解决疑问、丰富创造过程的情感体验等。③李震:《谁创造了体验——体验创造的三种模式及其运行机制研究》,《南开管理评论》2019 年第5 期,第178—191 页。同时,企业可以根据顾客的咨询与反馈获取相关信息,深入了解顾客需求,吸纳顾客多元化的创意想法,使产品或服务更加匹配顾客需求。

3.同质合作企业

虽然作为同行业内的合作伙伴,同质企业常作为竞争者出现在企业的面前,但随着创新系统的发展和变革,价值不再由企业独立完成,顾客对企业创造的需求也不仅体现在产品中,顾客还有多元化、个性化的配套服务等更高层次的需求。同质合作企业在新的价值共创系统中需要打破边界,根据自身拥有的技术优势切实为企业带来技术的进步和质量的提升。制造企业选取的合作方能够拥有与自身互补的资源优势,将优质的行业技术以及创新思想活动运用到企业的生产过程中,促进价值共创。

4.供应商

供应商企业通过整合核心制造企业所需的信息技术等资源,提升自身动态能力,提高信息传递的效率,使客户企业满意。供应商通过提供相关服务的方式提高制造企业的综合实力,完善制造供应链,将共创行为、思想与理念融入供应链中企业合作的各个环节,并通过产品、技术和管理支持等多种方式体现,促进价值共创。

5.知识服务机构

知识服务机构多指拥有异质性知识的产学研机构和咨询机构等,可以帮助制造企业补充缺乏的知识和服务。技术等专业知识是价值共创过程中最重要的影响因素之一,企业在生产创造过程中更多以市场需求为导向,虽然拥有先进的专业技术知识,但往往容易被市场带动,缺乏对最前沿技术的第一时间掌握。产学研机构以科研任务为导向,致力于不断提升科研技术的先进性,往往能在最短时间内更新专业技术知识,高校等科研机构通过与企业之间紧密的联系交流可以为企业提供其技术部门无法在短时间内获得的先进技术知识,并及时有效地将自身知识、技能和研究成果分享给其他制造企业。①胡艳玲、高长元、翟丽丽等:《服务主导逻辑下大数据联盟数据服务创新价值共创机理》,《情报理论与实践》2019 年第3 期,第60—64 页。

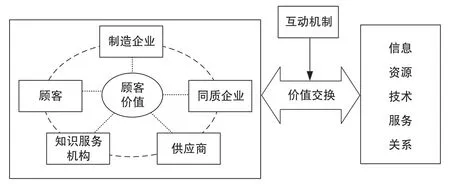

(二)制造业服务化价值共创主体的互动维度

由价值共创系统的基本构成可知,企业价值共创的外部源泉有顾客、合作者以及其他专业服务机构、高校科研院所、信息载体等。价值共创的先决条件在于多方主体与企业之间的异质性互动,互动不仅能够帮助企业获取顾客及其偏好的深层次信息,而且还能帮助包括顾客在内的多方利益主体在企业的服务支持下共同完成价值创造活动。企业间多维互动机制如图2 所示。

图2 企业间多维互动机制

1. 顾客-企业互动

顾客一直以来都是企业不断创新发展的动力和源泉,顾客的需求是企业一直推崇和努力的方向。不管是个体顾客还是客户企业,在科技飞速发展的今天,他们的需求也随着信息技术的更新不断提升,这意味着对企业的要求越来越高。顾客根据自身需求主动参与并积极提出从顾客价值出发的想法,不仅对创新有积极影响,还能够产生个人满足和社会认同的情感体验,形成良性循环。

顾客加入企业的互动,从单纯的使用者转变为逐渐融入企业的开发、设计、生产、物流等各个环节的参与者和共创者,顾客不仅是企业创新的来源,也是产品与服务创新的合作研发者,给予企业基于需求视角的相关意见,同时也成为新产品或服务的积极推广者。顾客根据自身的实时需求与企业持续进行技术、资源、营销推广等方面信息的交互并形成有效反馈,在与企业互动过程中展开积极的行动以促进企业发展进步。Prahalad和Ramaswamy 认为,消费者在企业主导的生产活动过程中贡献知识和智慧,在生产者与消费者共创价值的情境下积极主动,在产品和服务的设计、生产和消费过程中与生产者密切协作,影响价值共创活动。①Prahalad C K, Ramaswamy V, “Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation”, in Journal of Interactive Marketing, 2004, Vol.18, No.3, pp.5—14.顾客与企业的生产和消费过程相互融合,其中顾客作为核心需求和市场意识的拥有者加入价值创造系统,促进企业提出价值主张。

顾客价值是企业价值共创的核心,企业需要在第一时间与之展开互动,可以说,顾客与企业间的互动是其他各方互动的前提和基础,企业只有通过顾客-企业互动了解用户需求,才能把握与其他互动主体的互动方向,即顾客-企业互动是互动机制的第一步,在多维互动的前端使企业根据顾客的具体需求提出价值主张,从而在后续的互动机制中联合多方合作者展开利益相关的价值共创活动。

2 企业-企业互动

对于企业本身来说,由于同行间往往存在激烈的竞争关系,因而与类似的同质企业合作存在障碍,互动难度较大。企业作为一个知识技术主体存在着对专有技术知识的保护意识,在与同质企业交流合作时,因担心同行窃取自身核心技术或在其他非合作项目上模仿自己成功的经验而偏向隐藏自身宝贵的技术经验等专有知识。然而,随着顾客需求的提高,企业已无法单独生产创造,需要及时寻求同质企业技术与经验上的支持与合作。与同质合作伙伴的互动也会使企业客观认知自身不足,意识到与合作伙伴乃至其他同质企业的知识差距,并且通过企业间互动共享共性技术获取知识来填补这一差距,从而为价值共创的顺利进行提供知识上的保障。企业间互动使彼此相互学习,同时,同行之间的交流合作有时会碰撞出意想不到的创新要素组合,有利于更加有效地开展价值创造活动。

同时,与同质企业进行互动交流能有效激励制造企业对比同行进行自我反馈,对自己尚未掌握的技术进行积极学习,提升企业对市场机会的敏感程度和识别能力,与同质合作伙伴共同探索行业内的新创意、目前存在的问题并主动寻求有效解决方案。同时,知识在不同企业主体间的流动能够帮助企业通过知识共享以及知识协同克服交换黏性,促进企业对外部知识的吸收。而且,知识的增加还能开拓企业的视野,提升其知识搜索的广度、深度与精度,进一步增强企业对外部知识的内部吸收与转化。合作的建立还会使制造企业与同质合作企业之间形成利益共同体,使同质合作企业对价值共创活动投入更多精力,促进实现最终的价值共创。

3. 供应商-企业互动

作为制造企业的上游合作方,供应商是价值共创不可或缺的一环,日本、欧美等发达国家和地区的制造企业大多非常重视同供应商的合作,由此可见,制造企业与供应商之间的合作是价值共创成功的关键之一。双方互动的主要方式是沟通、协调和相互适应彼此的价值创造行为以及资源的分配。供应商与企业形成的合作关系中也蕴藏着大量有关双方的信息、技术等知识资源。供应商与制造企业间的互动能够促进资源的更优分配和知识的潜在开发。不同节点的融合,使制造企业拥有与供应商不间断进行沟通的机会,通过频繁的合作沟通从关键供应商伙伴处获取所需的资源和能力。供应商在向制造企业提供服务产品时有机会参与企业的价值创造活动并协助企业更好地发挥材料或设备的功能,提升产品或服务价值。制造企业与供应商互动的重要性还在于双方可以在互动过程中有效协调二者的关系以及在价值共创过程中面临的情况,包括资源共享、任务分配、冲突处理等不同问题。Gallouj 等沿袭并发展了Tordoir 的理论,针对咨询行业提出服务供应商与客户的交互界面的双方交互强度和咨询企业在客户企业中的执行程度。①Gallouj F, Gadrey J, Ghillebaert E, “La Construction Sociale du Produit Financier Postal”, in Annals of Public and Cooperative Economics, 1999, Vol.70, No.3, pp.417-445.企业与供应商间良好的沟通和协调是知识获取的保证,只有沟通无碍,信息流和知识流才能在企业间畅通无阻,也就是说双方在合作过程中协调得越好,矛盾就越少,这将越有利于知识的流动。

4. 知识服务机构-企业互动

在价值共创系统中提到的知识服务机构多为产学研机构。产学研机构的互动行为是企业与知识服务机构合作过程中相互作用的主要表现形式,是企业与知识服务机构之间持续交互连接的途径。企业与知识服务机构的互动行为相比与其他组织的互动,更多体现为各个互动主体为完成共同的任务目标而发生的交互作用,不仅强调行为,也强调价值共创的持续互动过程。产学研机构大多以科研创新和科研价值为最终目标,与企业追求的最终目标不太一致。可借鉴对创新合作行为的相关研究来分析企业与产学研机构产生的互动行为。

高校或科研院所与企业合作时由于不存在竞争关系,所以能及时、完全地将自己的知识、技能和研究成果分享,通过互动合作使企业整体能力在已有基础上获得提升,对价值共创行为产生积极的影响。知识服务机构在价值共创系统中处于交叉点的关键位置,有力地促进了不同主体间交换生产创造时所需要的知识和信息。与知识服务等科技机构的合作使制造企业有机会实现跨组织的异质性知识共享,提高企业识别知识价值和机会的能力,从而加快价值创造。

知识服务机构与企业的互动可以通过培训交流、面对面研讨、现场指导和共同实验等方式展开,上述合作方互动方式促进了异质性知识的学习,开拓了多元化的知识通道,使企业内部与外部知识合理转化、吸收以及利用。互动过程也是企业向知识服务机构学习的机会,通过跨界沟通形成不同学科间跨领域思想交流,促进相互独立隔离的领域进行思想的交融碰撞,从而产生新的知识,激发创造灵感。

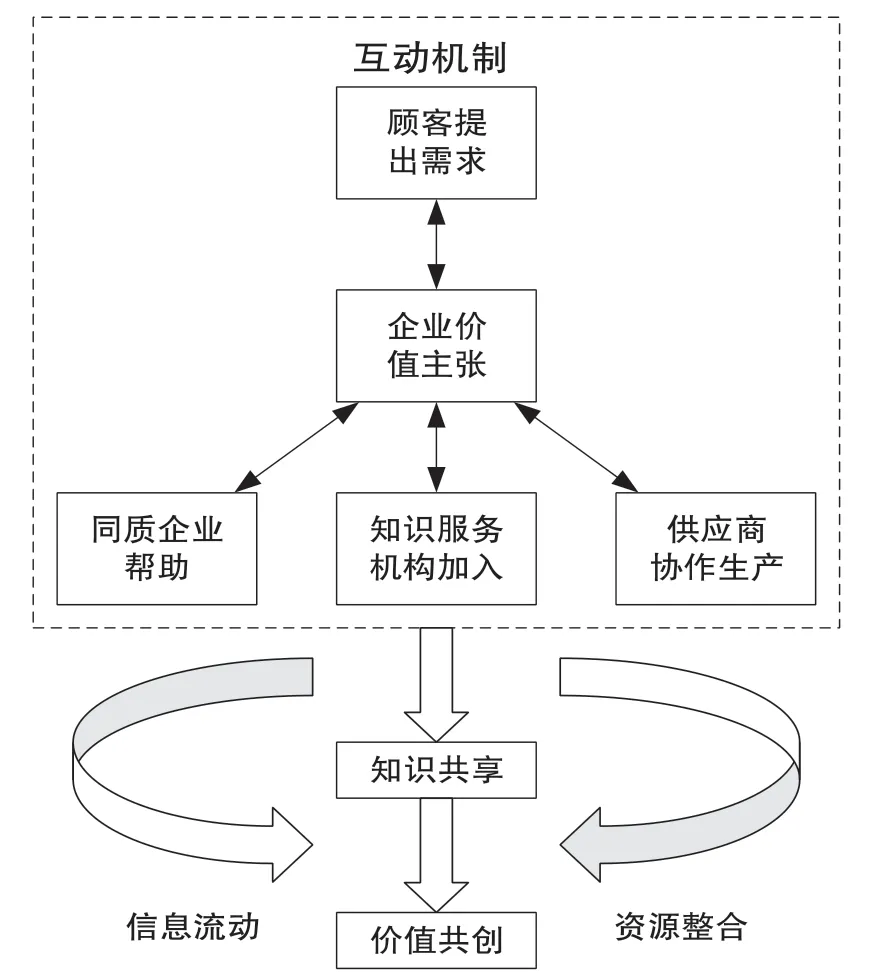

(三)服务化情境下制造企业互动机制影响价值共创的机理模型

制造业服务化情境下互动机制对价值共创的影响机理模型是指制造企业通过与多个利益相关方展开多维互动,促进价值共创的逻辑关系、构成结构和共创机理全过程模型。这一机理模型中重点描绘价值共创多方主体间的互动因果形成,主要由五个部分构成:首先由顾客主动参与表达价值需求并贯穿整个互动过程;其次制造企业根据顾客价值需求提出价值主张;价值主张提出后制造企业积极寻求多方伙伴合作,其中包括提供相关技术及经验帮助的同质企业①周文辉、林华、陈晓红:《价值共创视角下的创新瓶颈突破案例研究》,《管理学报》2016 年第6 期,第863—870 页。,以及提供价值创造所需但制造企业及其同质合作企业均无法提供的异质性知识及资源的知识服务机构;最后供应商企业作为上游合作方,加盟协作制造企业生产,提供设备材料等技术保障,有利于价值共创的顺利进行。这些维度间相互联系、作用和影响,共同构成了制造业服务化情境下多主体互动机制影响价值共创的机理结构,如图3 所示。

图3 互动机制及其对价值共创的作用机理

在服务主导逻辑视角下,企业以愿景共识为构建价值共创路径的基础,按照识别目标、寻找合作企业、联合策划、评估效果的顺序,积极引导包括消费者在内的多方合作主体参与价值创造,整合价值共创路径上所有成员信息和资源,为消费者打造更好的消费体验,并持续关注参与成员的反馈信息,不断优化价值共创机制。企业通过互动将产品、服务、技术、管理等价值创造的创新形式有机结合起来提升生产创造的质量,保证顾客价值需求的顺利实现。②孙立缘、罗建强、李锦飞:《制造企业服务衍生的价值创造机理研究》,《管理学报》2017 年第12 期,第1840—1846 页。企业通过互动进行信息交换和资源整合,推动价值共创活动为顾客提供丰富的使用价值和体验价值,反之顾客也通过体验将产品和服务的效果积极反馈给企业,促进价值共创的良性循环。本研究的互动机制中不仅重点关注价值共创主体间的因果关系、资源分配、互动维度的耦合联结,同时强调整个价值共创过程中各个主体的持续协同创造关系。海尔、西门子等大型制造集团均通过相应平台或系统的建立积极展开互动机制,①葛法权、张玉利、张腾:《组织相互依赖关系对公司创业能力的影响机制——基于海尔集团的案例研究》,《管理学报》2017 年第4 期,第475—484 页。促进价值共创。制造企业通过与多方利益相关者的互动使用、适应和整合资源,不断开展价值交换,界定价值共创各方的作用和相互关系,将价值利益相关方与制造企业的关系体现在价值共创系统的互动机制中,并在互动机制中与利益相关者通力配合,实现组织合作以及价值创造与传递,同时作为重要渠道实现系统内各方主体的共同利益。服务主导逻辑推动制造业企业以价值共创的形式进行创新活动,为顾客提供更好的价值体验,以市场为主导,充分利用内外部资源,协作沟通,整合不同组织资源与信息,构建价值网络,实现价值共创。

四、对服务化情境下制造企业加强价值共创管理的建议

在新时代发展背景下,企业需要以市场为主导,主动与合作伙伴积极展开协同创新,即更多聚焦于产业组织与其他创新主体之间的沟通,从而实现价值共创。制造企业应根据制造业服务化情境下互动机制对价值共创的作用机理,明确开展价值共创活动时参与互动的多方主体及逻辑关系。本文对企业实际生产活动提出如下建议。

第一,充分发挥企业内部各部门的作用,在价值共创初期针对市场需求采集信息,为企业与其他利益相关主体互动提供可靠的前提。

第二,在生产设计阶段积极与顾客展开互动,以顾客需求和价值为核心,可以通过线上线下多方调研充分了解顾客的想法,必要时搭建平台促使顾客积极主动参与价值共创,并迅速响应,提出价值主张。

第三,根据提出的价值主张,积极联系合作者,将不同创新主体的创新理念和创新行为融入到价值创造活动中,避免技术盲区,致力互惠共赢。

第四,多维互动时重视价值共创过程中多方主体的知识、技术、架构等的协同作用,保证组织内外沟通效率。

第五,结合自身的特点,在价值共创过程中合理调整互动的频率及侧重点,信息技术共享的同时注意保护自身权益。

第六,由合作双方基于交易契约在组织边界建立融合叠加区域,通过彼此的相互嵌入推动人员、信息、技术、业务、流程等方面的无缝衔接,对组织结构、业务模式等进行重构,实现跨界融合,针对文化差异和地理距离较大的情况,建立“跨组织内部单元”,充分利用组织边界本身的渗透功能,真正做到打开企业壁垒,冲破国外封锁。

五、结语

本文从服务主导逻辑视角出发,聚焦价值共创系统中的各个主体,以互动为导向,关注不同主体间的互动行为,对系统中各主体互动的因果关系及实现过程进行归纳,揭示互动机制对价值共创的影响机理,为制造业价值共创与创新提供了管理思路,也为今后多主体互动对价值共创的实证或结合具体案例对机理的论证等深入研究提供了一定参考。本文概括出制造业服务化价值共创系统的互动主体主要有顾客、制造企业、同质企业、供应商以及知识服务机构等,各主体通过独特的联合互动以及跨界合作,充分利用系统中的异质性资源、技术等,发挥各主体优势进行协同创新,根据互动机制对各主体进行有效管理与沟通,规避不确定性环境因素和风险,最终实现制造业服务化情境下的价值共创。本研究的不足之处在于对制造企业与各利益相关主体之间价值共创的互动及体验还缺乏深入研究,难以提出更细化的价值共创过程;另外,机理模型的实用性还有待在不同情境的实际案例研究中进行验证,尚缺乏大数据样本的实证检验,未来可以在互动的深度和广度上展开拓展研究。