Ⅴ级围岩浅埋大跨双洞隧道施工力学行为及安全净距研究

2022-09-06牛富生黄大维

牛富生,黄大维

(1.中铁隧道局集团有限公司,广东 广州 511458; 2.广东省隧道结构智能监控与维护企业重点实验室,广东 广州 511458;3.华东交通大学 轨道交通基础设施性能监测与保障国家重点实验室,江西 南昌 330013)

目前公路、铁路等工程已广泛应用双洞隧道,选线时上、下行隧道往往受地物、地形的限制采用小净距隧道结构型式[1],其设计既要考虑通行能力也要考虑受地质、环境等造成的影响。软弱破碎围岩采用CRD法或双侧壁法时由于施工工序繁多,大大增加了施工过程中对围岩反复扰动的次数,因此如何合理选取双洞隧道安全净距,并保证围岩稳定是工程中面临的关键问题,尤其是对于Ⅴ级围岩浅埋大跨双洞隧道工程,尤为重要[2]。

目前已有不少学者针对浅埋大跨双洞小净距隧道开展了相关研究。周飞[1]深入研究了施工间距及净距变化下围岩空间效应的力学特性,此外还分析了中夹土柱的加固方法,提出了安全净距取值。文献[2-5]对双洞隧道的净距取值进行了深入研究。王辉等[6]采用ABAQUS有限元分析软件的Python编程,对某大跨度小净距隧道不同扁平率及其间距进行了参数化设计。文献[7-8]依托实际工程对偏压小净距隧道的施工力学进行了研究。何珺[9]研究了非对称小净距隧道的围岩压力计算方法、结构受力性能、施工方案优化及施工力学时空效应。钟祖良等[10]推导了能够考虑隧道左右洞先后施工工序的围岩压力计算理论,并对其计算参数进行了敏感性分析。孙杰[11]开展了浅埋偏压、洞口地段与较差岩性地段大断面双洞隧道施工优化和安全控制。文献[12-14]对超大断面小净距隧道的支护力学、施工方法比选、净距优化和变形控制展开了系统研究。文献[15-16]开展了偏压大跨小净距隧道施工力学行为及变形破坏研究。孙文涛[17]对V级围岩大跨偏压小净距隧道进行了施工控制技术研究。龚建伍[18]对大断面小净距隧道设计施工若干问题进行了系统研究。王更峰等[19]依托魁歧双洞八车道小净距隧道,通过计算分析确定了最小净距,另研究了Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下采用不同加固措施的中间岩柱受力、变形特性。文献[20-21] 对小净距偏压公路隧道的围岩压力进行了深入研究。万民科[22]对浅埋偏压小净距隧道的力学特性和施工技术进行了研究。唐格[23]按照“监测-反演-施工”的思路进行了大断面小净距隧道设计与施工技术研究。文献[24-27]依托实际工程对节理岩体浅埋大跨小净距隧道的失稳模式、锚杆支护效果及最小安全净距进行了研究。

目前V级围岩条件下浅埋大跨双洞隧道采用CRD工法的施工力学及安全净距系统性的研究较少。为此,本文依托将军山隧道,基于ANSYS有限元软件二次开发,对Ⅴ级围岩条件下洞口段洞室采用CRD工法开挖不同施工工序下“围岩-支护系统”的动态施工力学行为开展深入研究,并将进一步探讨洞口段安全净距。

1 项目概况

1.1 工程概况

将军山隧道位于上龙泉村与孙家洼村间的丘陵区,为分离式隧道,隧道单洞净宽16.796 m,净高10.850 m,左右线里程分别为ZK7+595—ZK8+970与YK7+595—YK8+970,长度均为1 375 m。隧道进口段洞门采用削竹式洞门,出口段采用端墙式洞门。

1.2 隧道洞口段围岩分级

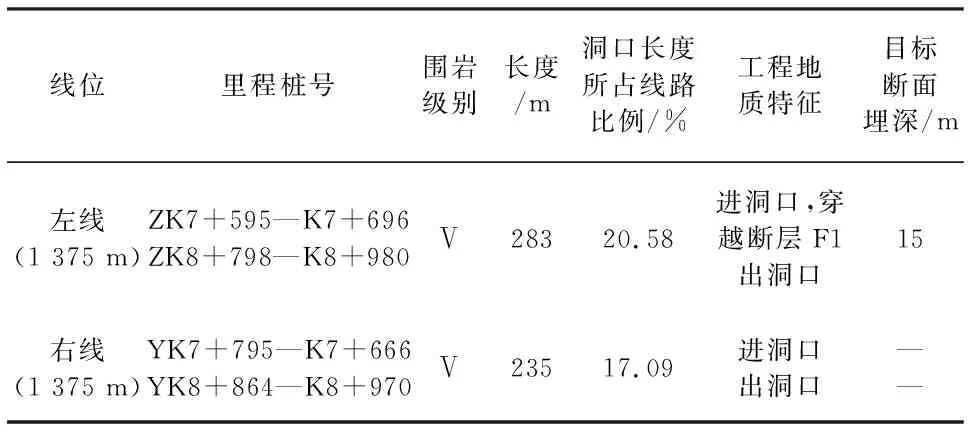

隧道进出洞口断面的里程位置、围岩分级及工程地质特征情况,见表1。

表1 隧道围岩分级及工程地质

1.3 洞口段隧道设计方案

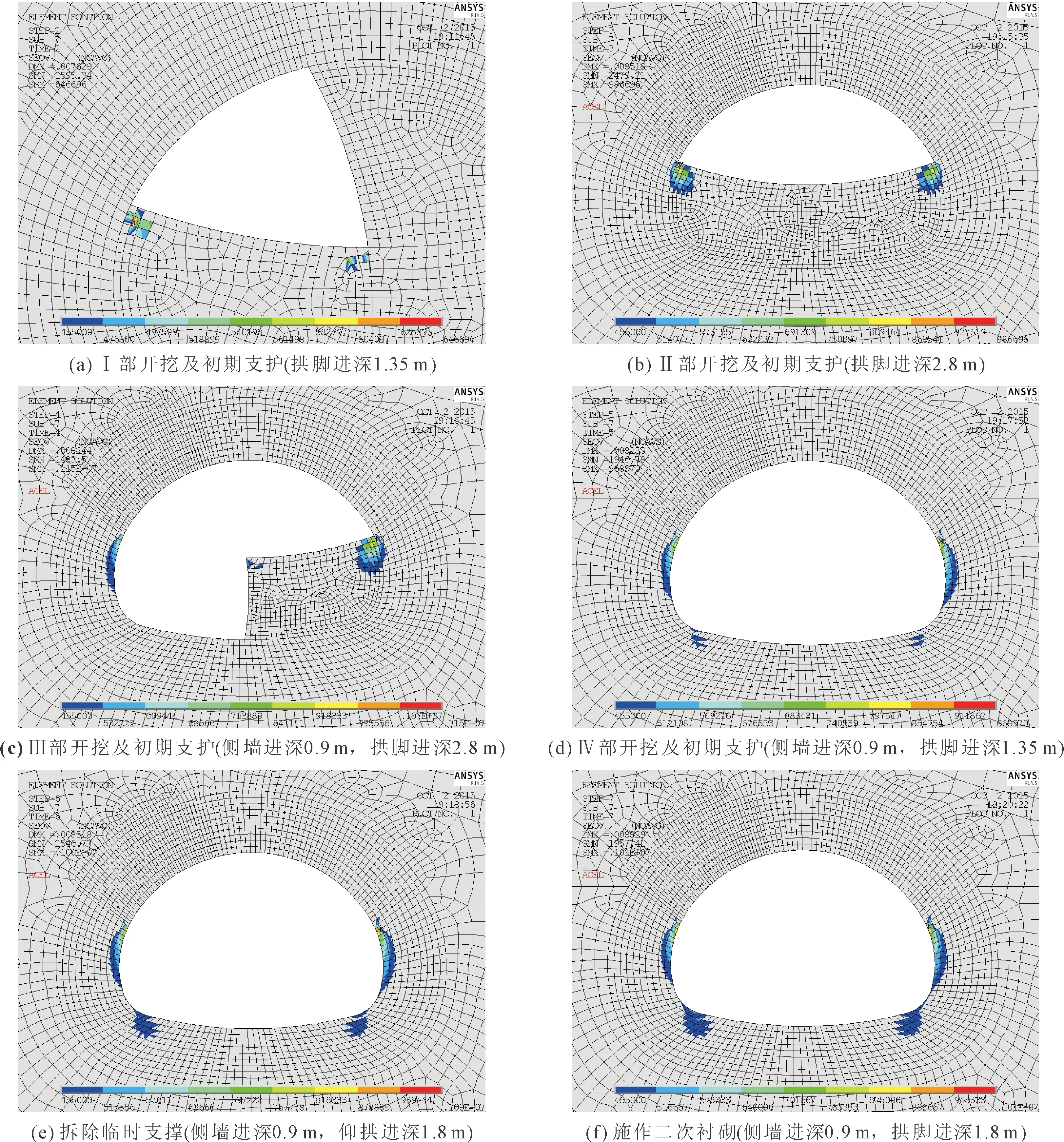

将军山隧道洞口段设计方案采用CRD工法施工,开挖-支护各工序如图1所示。设计施工步序为:(1)左侧导洞上台阶(Ⅰ部)开挖及初期支护;(2)右侧导洞上台阶(Ⅱ部)开挖及初期支护;(3)左侧导洞下台阶(Ⅲ部)开挖及初期支护;(4)右侧导洞下台阶(Ⅳ部)开挖及初期支护;(5)拆除临时支撑;(6)施作二次衬砌。

图1 将军山隧道CRD工法开挖步序

设计采用的初期支护:双排小导管,Φ42×5 mm超前小导管,长4.5 m,纵向间距3.0 m,环向间距0.42 m;Φ25-5中空注浆锚杆,长4.5 m,纵向间距0.5 m,环向间距1.0 m;20b工字型钢, 25格栅钢架,纵向间距0.5 m;两层C25初期支护,第一层26 cm,第二层20 cm;双层钢筋网,规格为Φ6.5,环向、纵向间距皆为15 cm。二次衬砌采用C40钢筋混凝土,厚度55 cm。

2 计算模型

2.1 计算断面选择及模型参数

根据隧道工程地质条件,选择一个代表性断面进行分部开挖不同方案“围岩-支护”系统施工力学动态分析。进出洞口段计算选取断面在里程左线ZK7+683.00位置,采用钻孔号SZ2,孔口高程74.20 m。隧道埋深15 m,断面上部围岩以碎石土为主,下部围岩以中风化凝灰岩为主,受断层F1影响,洞顶以上基岩完整性、稳定性较差,围岩V级。地下水以松散岩类孔隙水为主,水量较丰富。

计算参数按设计提供的有关数据选用,其中围岩强度指标采用规范规定值,锚杆加固区采用等效强度值,喷射混凝土、钢筋网、钢拱架、格栅钢架以及二衬均采用等效刚度和等效重度。围岩强度、锚杆加固区、初期支护、临时支撑及二衬计算参数如表2所示。

表2 V级围岩断面计算参数

2.2 有限元计算模型及边界条件

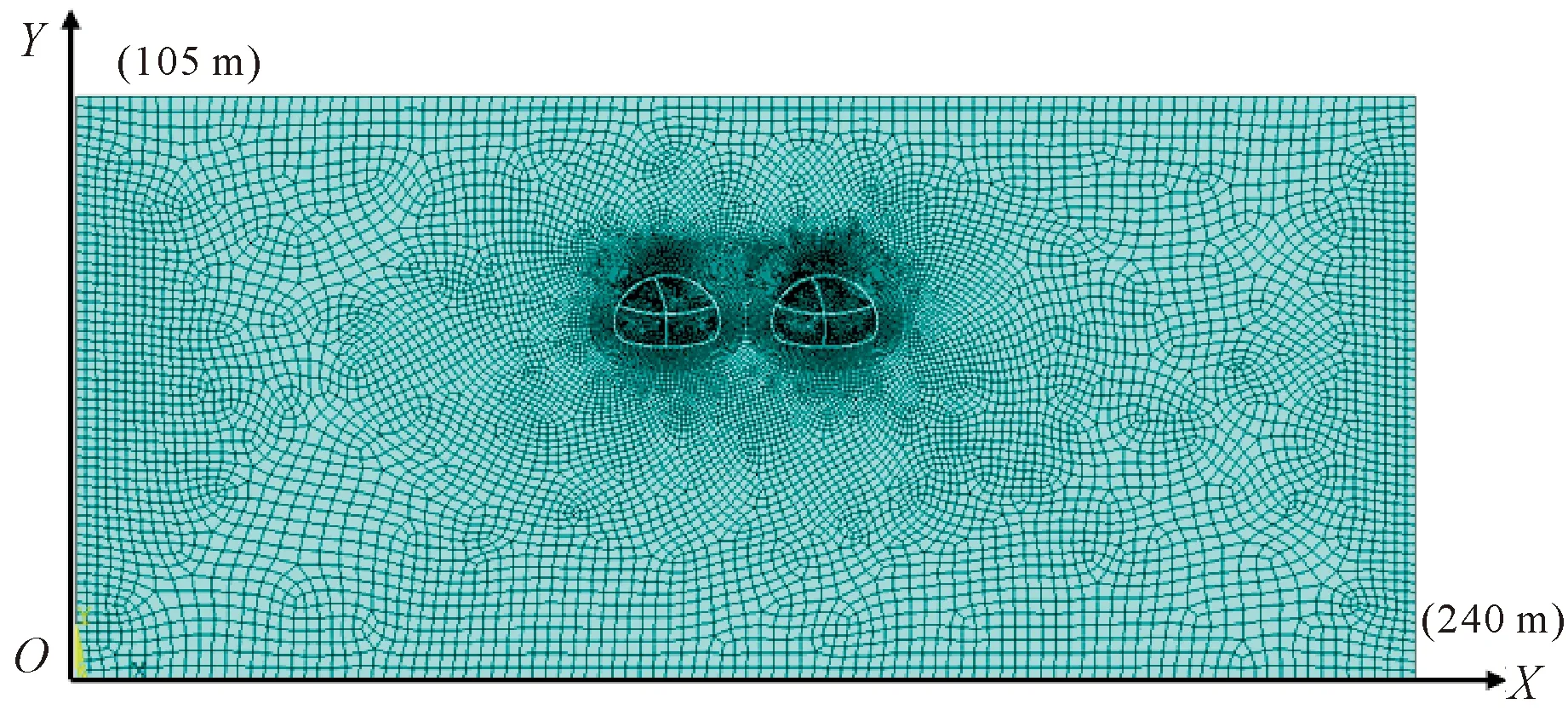

按实际施工图设计建立的二维有限元计算模型见图2所示:坐标系XOY原点定于模型左下角点O处,X轴正方向规定为水平向右,Y轴正方向为竖直向上。结合新奥法大跨隧道洞室分部开挖的施工特点,对ANSYS软件进行了二次开发,实现了采用该主程序模拟CRD施工工序围岩地应力及其变形位移逐步释放的全过程,实现了“围岩-支护”系统复杂施工力学行为的数值模拟;基于现行公铁路隧道设计规范中普遍采用的“荷载-结构法”,实现了采用ANSYS软件有效模拟围岩与隧道结构间弹簧支撑系统(按Winkler局部变形理论假定)的相互作用关系,快捷确定隧道结构的边界节点应力,围岩主动和被动变形区的范围(确定围岩抗力区土体弹簧的合理布设范围)及衬砌安全系数,并可确定隧道在不同施工工序下衬护结构的内力(弯矩、轴力、剪力);采用基于弹塑性理论的八面体剪应力计算原理,通过二次开发实现了采用ANSYS程序软件可以快速确定隧道开挖后毛洞周圈的围岩松动区范围及其形态分布,进而确定系统锚杆的打设长度,进一步安全判定上、下行双线近间距隧道的最小横向间距。开发的ANSYS程序软件为隧道衬砌的配筋计算及施工图设计提供较为精准有据的理论支撑。

图2 离散化有限元计算模型网格及边界条件

将军山隧道隧洞水平跨度为18.816 m,竖直跨度约为12.87 m。为了最大限度地降低边界条件对计算结果的影响,模型分别沿着隧道洞室左、右及下方各延伸约5倍相应跨度,其上按实际埋深延伸至地表。整个计算模型水平向(X向)为184 m,竖直向(Y向)为74.2 m,共划分为7 706个单元和7 555个节点(其中:7 450个4节点平面等参单元Plane42,用于模拟岩体;256个2节点线梁单元Beam3,用于模拟衬砌)。

模型在洞室开挖区网格剖分较密,远离洞室区处逐渐变疏,其边界条件定为:模型顶部为地表,为应力自由面;由于该隧道处于岩体风化程度较高岩层,构造应力不予考虑,仅考虑岩体自重应力。因此,模型左、右两边界施加水平位移约束以限制水平方向的变形;模型底部施加竖直位移约束以限制竖向变形。数值模拟中,开挖后立即支护,不考虑两者之前的时间差。

3 计算结果分析

3.1 施工过程围岩位移变化规律

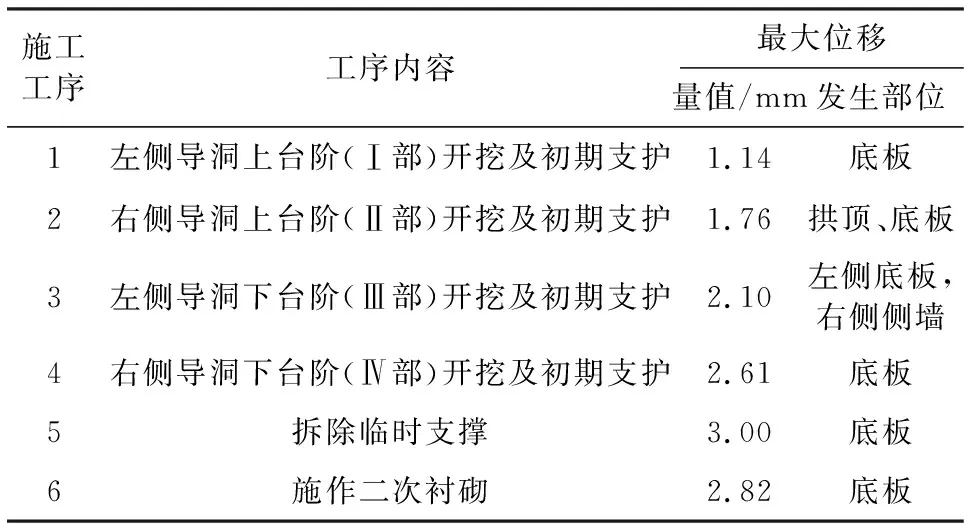

围岩位移矢量图如图3所示。结合图3将隧道开挖过程中各工序的最大位移及其发生部位汇总于表3中。

表3 各施工阶段围岩位移值及发生部位

从表3中可以看出,随着开挖工序的不断进行,洞室最大位移总体上呈增长态势,从最开始第1步的1.14 mm增大至最后全部开挖完毕的3.00 mm。在每一部位开挖-支护循环中,开挖工序围岩变形均呈突增态势,随后支护工序其位移量值持续增加但速度明显变缓,说明支护对于围岩的自由变形具有一定的抑制作用。

前四步开挖位移变化较大,占总变形的90%以上,而拆除临时支撑和施作二次衬砌带来的变形较小,说明及时封闭支护对抑制围岩变形有很大效用。最大位移基本处于拱顶部位和底板中部,右侧导洞上台阶(Ⅱ部)开挖时,围岩临空面剧增,跨度增大,围岩稳定性条件变差,变形最大位置均发生于拱顶。因此建议施工时,对于核心土工序应采用多步长台阶结合强支护进行,以尽可能减少对围岩的卸载扰动效应,防止出现过大变形,且建议施工方密切关注核心土开挖过程中的监控量测工作。

3.2 施工过程围岩应力变化规律

将隧道开挖过程中各工序的主应力量值及其发生位置汇总于表4中。

表4 各施工阶段围岩主应力变化情况(负值为压)

从表4中可以看出,随着开挖工序的不断进行,洞室围岩应力不断调整,在开挖临空面附近应力集中效应显著,致使最大主压应力总体上呈较高水平(相对于洞室所处埋深的自重应力水平,约为1.45 MPa),从最开始第1步的-1.45 MPa增大至最后全部开挖完毕的-1.73 MPa,且在整个开挖过程中均维持在-2 MPa水平附近,均发生于开挖轮廓线拐角处(如拱脚部位)。在洞室施工过程中,围岩也将产生一定范围的拉应力区,主要分布于每次开挖临空面的底板及导洞各开挖台阶交接处,拉应力水平较低,一般都低于约0.1 MPa。另外剪应力水平也较低,施工全部完成后仅为0.4 MPa。

3.3 施工过程围岩塌落区变化规律

为研究围岩的塑性状态,按基于弹塑性力学的八面体剪应力理论计算,即八面体剪应力大于等于临界剪应力强度为临界条件,绘制了塌落区域范围,如图4所示。

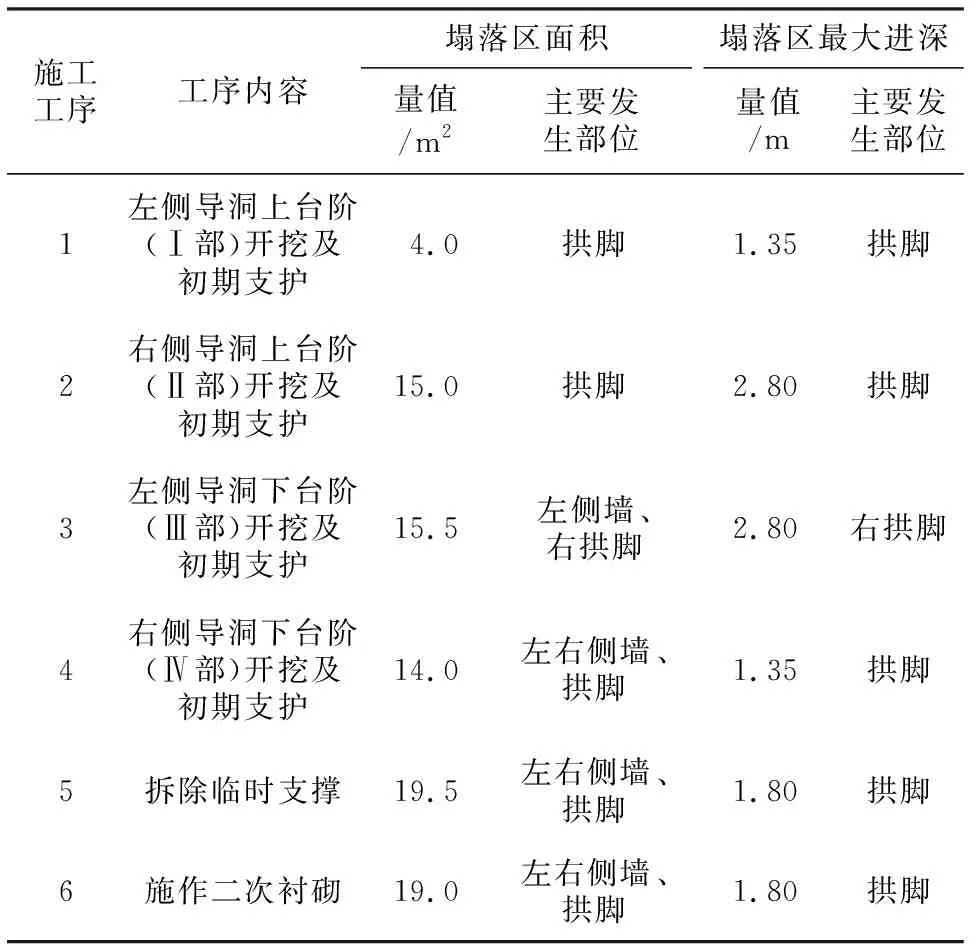

结合图4将计算得到的隧道在各开挖工序中的围岩塌落区特征及其发生位置汇总于表5中。

表5 各施工阶段围岩塌落区变化情况

从表5中可以看出,随着开挖工序的不断进行,洞室围岩将发生一定范围的塌落区域(即围岩形变演化致使应力软化区),塌落区面积从第1步开挖的4.0 m2逐渐变化到最后施工全部完成的19.5 m2,最大进深为2.8 m,主要发生区域为隧道边墙以及左、右拱脚。按现行支护措施采用4.5 m注浆锚杆基本能穿越塌落区,较为合理。

3.4 支护结构内力分布规律

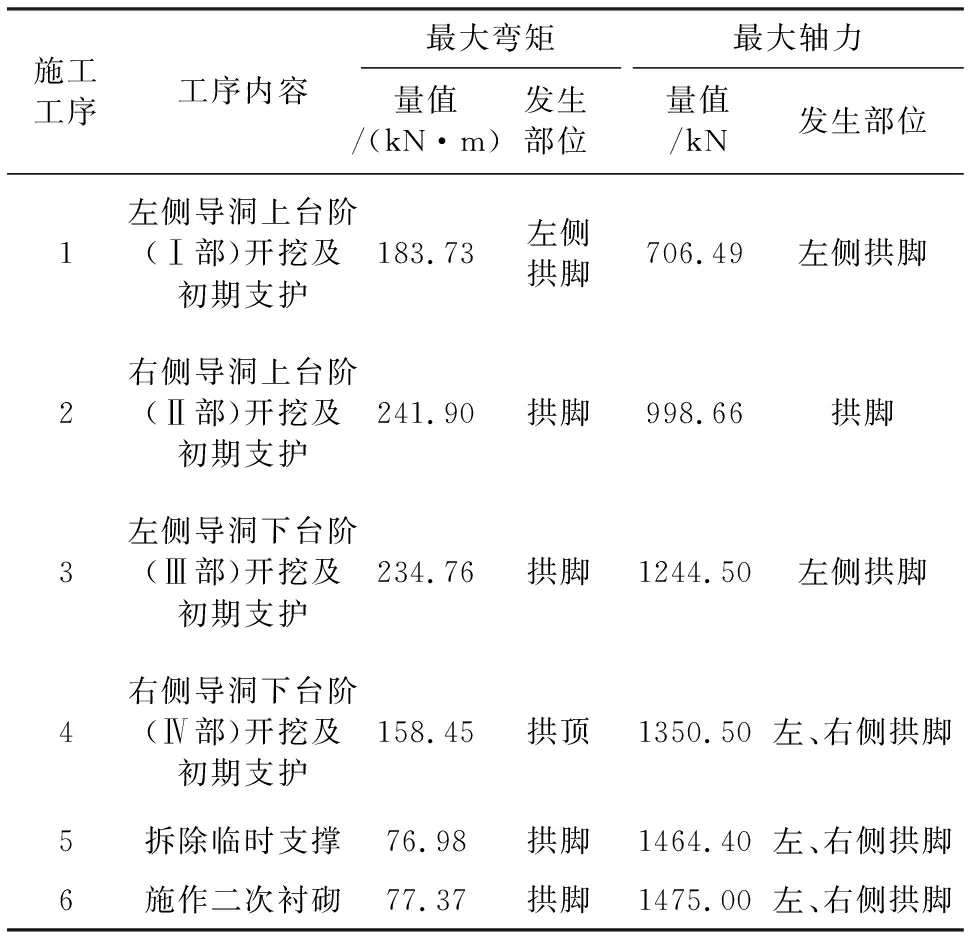

将隧道开挖过程中各工序的支护结构最大弯矩及其发生位置汇总于表6中。

表6 各施工工序支护结构弯矩、轴力变化情况

从表6中可以看出,随着开挖工序的不断进行,作为初期支护重要组成的钢拱架,其弯矩不断变化和调整,在开挖过程中最大可达近241.901 kN·m,发生于右侧导洞上台阶(II部)开挖阶段。各个阶段最大弯矩发生位置主要分布于横竖钢拱架接头部位,因此建议在施作该部位钢拱架时应重点予以关注,尤其是注重钢拱架支座及锁脚锚杆的工程质量,以保证钢拱架充分发挥加固效力。

图4 施工各个开挖-支护步围岩塌落区分布图

3.5 初期支护和二次衬砌安全系数计算

为便于分析,共取了初期支护和二次衬砌结构上的12个典型截面,分别表示不同的部位计算其安全系数,以抗压强度为控制条件,见图5。

图5 典型截面

依据数值分析计算结果,安全系数计算根据《公路隧道设计规范》(JTG 3370.1—2018)规定进行检算,得出初期支护在整个施工过程中的安全系数最小值为5.6,满足规范以抗压为控制条件的安全系数大于2.4的要求。另外计算得出了二次衬砌的安全系数最小值为3.1,出现在拱脚部位,同样满足规范要求。

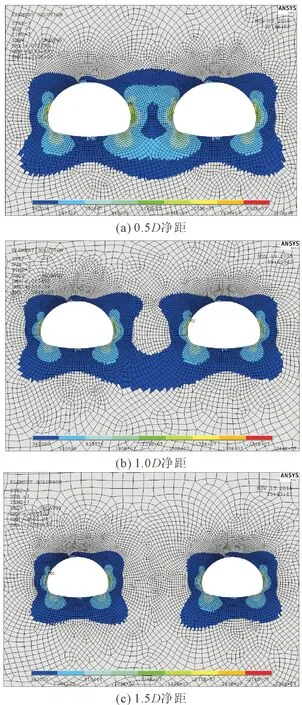

4 洞口段安全净距探讨

考虑洞口接线路基宽度,采用保证安全前提下的最小双洞距离可大大节约路基土石方量,有利于施工,同时节省工程造价。在左洞和右洞同时按CRD工法开挖的情况下探讨双洞安全净距,计算0.5D、1.0D、1.5D(D为隧道毛洞开挖跨度,取19 m)三种净距(即三种工况)下的开挖最终步塌落区分布规律,以塌落区处于非重叠贯通为临界条件。有限元模型计算参数参考第2.1节取值。

4.1 双洞安全净距开挖模拟

将军山隧道隧洞水平跨度为18.816 m,竖直跨度约为12.87 m。为了最大限度地降低边界条件对计算结果的影响,模型分别沿着隧道洞室左、右及下方各延伸约5倍相应跨度,其上按实际埋深延伸至地表。整个计算模型水平向(X向)为240 m,竖直向(Y向)为105 m。二维有限元计算模型如图6所示。

图6 双洞安全净距开挖模型

4.2 计算结果分析

三种净距(即三种工况)下的开挖最终步塌落区分布,见图7。由以上结果可以看出,双洞0.5D净距下左右洞口的塌落区处于贯通状态,1.0D净距下左右洞口的塌落区上部处于分离状态,1.5D净距下左右洞口的塌落区处于完全分离状态。从安全和节约造价的角度考虑,双洞1.0D净距较为合理。

5 结 论

依托将军山隧道,基于ANSYS有限元软件二次开发,对Ⅴ级围岩条件下洞口段洞室采用CRD工法开挖不同施工工序下“围岩-支护”系统的动态施工力学行为进行了深入研究,并对洞口段安全净距做了进一步的探讨。得到如下结论:

(1) 隧道各开挖工序下围岩变形均呈突增态势,前四步开挖位移变化较大,占总变形的90%以上。对松散、软弱区段,建议采用早强喷混凝土并及早施作支护封闭。

(2) 洞室围岩应力随着开挖工序的进行在不断调整,最大主压应力总体上呈较高水平,且在整个开挖过程中均维持在-2 MPa附近。围岩应力集中基本上出现在拱脚部位,应注意加强该部位的监测和必要的注浆加固。

(3) 隧道塌落区面积随着开挖工序的不断进行而增大,最大进深为2.8 m,按设计支护措施采用4.5 m注浆锚杆基本能穿越塌落区。通过洞口段0.5D、1.0D、1.5D三种净距比较分析,双洞1.0D净距较为合理。

图7 三种净距开挖最终步塌落区分布图

(4) 钢拱架的弯矩随着开挖工序的不断进行而调整,在开挖过程中最大达241.9 kN·m。各个阶段最大弯矩发生位置主要分布于横竖钢拱架接头部位,建议在施作该部位钢拱架时应注重钢拱架支座及锁脚锚杆的工程质量。

(5) 初期支护和二次衬砌在整个施工过程中的安全系数最小值分别为5.6和3.1,均满足规范以抗压为控制条件的安全系数大于2.4的要求。