考古所见古代西南地区贵重物品的贸易传统

——兼论贸易转型对汉藏茶叶贸易兴起的影响

2022-09-06段渝龚伟

段 渝 龚 伟

[提要]从考古出土的贵重物品情况看,古代西南地区诸酋邦社会的上层贵族十分热衷于追逐贵重物品的消费和占有。以古蜀丝绸制品、古印度蚀花肉红石髓珠、铁制品的贸易交流情况为例,古代西南贵重物品贸易的背后是一个畅通的贸易交通体系和相对自由的贸易机制,它由古代西南地区的众多民族共同维护。这一贸易交通体系随着秦汉政权的介入,转变为官市、私市并行的贸易机制。公元七世纪开始的汉藏茶叶贸易的兴起深受贵重物品贸易传统的影响,早期茶叶是作为贵重物品从徼关以外的贸易路线中传入吐蕃为其王室和上层贵族享用。后来藏地饮茶风气流行,茶叶逐渐成为西藏和涉藏州县的大宗商品,因而开启了后来的茶马互市制度。

本文所讨论的主题是古代西南地区贵重物品的贸易,本文所说的贵重物品即指古代西南少数民族贵族所专用的奢侈物品,一般数量少且商品价值极高,能够体现贵族的身份和地位。自商周时期到战国秦汉古代西南地区的考古墓葬中出土了众多种类的贵重物品,它们或是来自域内高级文明的产物,或为来自域外古文化的精品,这些贵重物品的贸易交流可以反映出古代西南地区的贸易传统。这一贸易传统的内在机制亦随着历史的发展,特别是区域政治格局变迁而发生变化。贸易机制的转变也为后来的中央王朝治理边疆民族提供了帮助。为了更好地讨论主题,有必要先对古代西南地区的内涵与范围作一定的限定。本文所讨论的西南地区,从民族或族群上说包括西南夷和巴蜀,从地理范围上说则大致包括今川西平原、川西北高原、四川盆地、云贵高原主要地理单元,从行政区划上说主要涉及今甘肃、青海、西藏、四川、云南、贵州等省区。这一区域的地貌单元极为复杂,高山与大河峡谷纵横分布,自古以来就是多民族汇聚之地,不同的民族在不同的地理生态环境中既创造了各具特色的民族文化,相互之间也发生了密切的商品贸易与文化交流。古代西南民族以商品贸易为主的文化交流路线形成既久,如先秦时期以来的南方丝绸之路、唐宋以来的茶马古道都是这一内涵的重要体现。

学界对于古代西南地区的商品贸易与道路变迁的研究一直有所关注,特别是对南方丝绸之路和西南茶马古道的研究颇引瞩目。但是,从考古视角对古代西南地区的贵重物品贸易活动和贸易机制变迁作考察的论著还甚为少见。这一问题的提出,无论对南方丝绸之路还是西南茶马古道的深入研究,都有助益。我们不仅要将古代西南地区的贸易路线置于中外古文化交流背景中考察,还要慎重地考虑因历史时期政治变迁而造成的古代西南地区贸易转型、贸易线路变迁等问题。

一、考古所见古代西南地区的丝绸与贸易

丝绸作为古代中国输往域外的重要商品,在古代中外文化交流上产生过重要的影响。实际上,古蜀作为中国丝绸的重要起源地,其所生产的丝绸不仅畅销国内其他地区,还曾远销域外。从考古上看,早在1909年日本学者关野贞和谷井济一在朝鲜半岛北部调查古代遗迹,就发掘出汉代的乐浪遗迹。20世纪60年代在乐浪古墓中出土了一种非本地产的丝织品,布目顺郞认为这一类丝织品在质量和风格都优胜于本地的锦、绮,是传自中国[1](P.271)[2]。根据已经披露的消息看,这一类丝锦多是彩色织出且纹有汉隶铭文的吉祥语。它与在新疆尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”丝锦的特征极似。而“五星出东方利中国”锦,经武敏考证为蜀锦,产自巴蜀地区[3]。这至少说明在汉代古蜀的丝绸制品就远销朝鲜半岛和西北地区,与域外发生了文化交流。实际上,古代四川的丝绸制品和织造技艺非常高超,徐中舒先生曾指出三国蜀汉之时蜀锦以织采为文,较之纱、罗、绫、绢等仅具单色者,尤为繁复[4]。蜀锦的工艺迅速为中原、东吴所好,广为传布;特别是长江下游江浙地区的丝绸织造技艺全类蜀锦,是古蜀锦流传到南方地区的例证。

古蜀丝绸高超的织造技艺来源甚古,最近在三星堆遗址三、四号坑都发现了丝绸痕迹,考古证据表明3000多年前古蜀人已经开始使用丝绸。在此之前,1986年三星堆二号坑出土的青铜大立人像身着的内外三重衣衫、外长衣,及胸襟和后背异形龙纹和各种花纹,陈显丹就推测这些衣襟服饰的质地就是蜀锦和蜀绣[5]。笔者还曾指出,古蜀人沿嘉陵江向北发展到渭水上游一带的一支弓鱼氏墓葬内出土了丝织品痕迹和大量丝织品实物,丝织品有斜纹显花菱形图案的绮,其织造技艺更证实出自巴蜀丝绸[6](P.601-602)。这些考古证据表明,商周时期古蜀就是丝绸的重要产地,而且古蜀丝绸的技艺冠绝当世,成为显赫的商品。它可以向西南夷地区乃至身毒(古印度)输出,成为中外文化交流的重要见证。“支那”一词向来被认为指古代中国,但具体指古代中国哪一地区,则众说纷纭。“支那”(Cina)本是梵文语词,见载最早的文献是公元前4世纪古印度孔雀王朝大臣Kautilya(译考底里亚)的《政事论》。季羡林、方国瑜等先贤认为该书中“cinapattasca cinabhumijah”是“支那产丝与纽带(成捆的丝),贾人常贩至印度”。也就是说,“支那”的本义是古印度人用于指代产丝之国的专名。笔者曾撰文梳理先秦时期古蜀与古印度(身毒国)之间存在着广泛的贸易通道,蜀地所产的丝绸、布匹、织皮都可输入古印度,而《政事论》中记载的“支那”正是形容产丝之国——古蜀。此外,从上古音韵看,无论是梵语Cina或是由此派生的波斯语cin及粟特语Cinastan,都可与“成”的古音近同,因而“支那”乃实指古蜀之成都[7](P.126-162)。这一观点如今又从三星堆三、四号坑出土的古蜀丝绸遗物得到了很好的补证。

古蜀丝绸向西南夷地区的传播一直没有得到实物的印证,但并不是说缺少实物就不能合理推论。上述三星堆遗址出土丝绸就是很好的例子,如果不是丝蛋白的检测手段高明,恐怕很多人依然不会信从陈显丹、段渝的推断。战国至西汉时期的古代西南夷的青铜文化同样发达,在楚雄万家坝、晋宁石寨山、江川李家山、盐源老龙头都有相当数量的青铜器出土。在江川李家山西汉墓葬中出土的铜储贝器上有七种不同发型的纺织妇女的造像,同样还有持伞女铜俑身着三层外衣,肩臂部有华丽的斜纹菱形图案织纹[8](P.108),可以推测是蜀锦的织造工艺①。另外在江川李家山69号墓出土的纺织场面贮贝器上有10名女工正在从事纺织活动,其中一名鎏金女贵妇双手抚膝高坐铜鼓之上,女贵妇身着衣服华丽,胸襟处有回形花纹,推测衣服质地应是丝织品[8](P.120),这些文物图像应是古蜀丝绸及其织造工艺向西南夷传播的遗痕证据。从身份象征意义上说,古蜀丝绸被视作极为贵重的奢侈品,通过交易或赏赐传到西南夷贵族手中。古蜀丝绸织品往往被用于身份高贵之人,与普通人形成显性的地位差别。而这些文物所体现出来的场面与历史甚至与文献记载有相合之处,如《后汉书·南蛮西南夷传》中记载,哀牢夷“五谷蚕桑,知染采,文绣、罽毲、帛叠,蓝干细布,织成文章如绫锦”[9](P.2849)。

由上所论,从商周时期开始古蜀丝绸制品就被视作贵族享用的奢侈品,向西南夷及身毒(古印度)地区输出。经《史记·西南夷列传》和《大宛列传》记载,张骞在出使西域大夏时闻得的“蜀物”,即是古蜀民间商人通过民间商道与身毒、大夏之民互市的物品。这条古商道即“蜀身毒道”,今天被称为“南方丝绸之路”。从考古学上的证据看,南方丝绸之路的西线(“旄牛道—蜀身毒道”)和中线(“五尺道—滇越道”)是古代中国与南亚、东南亚地区的文化交流大通途。

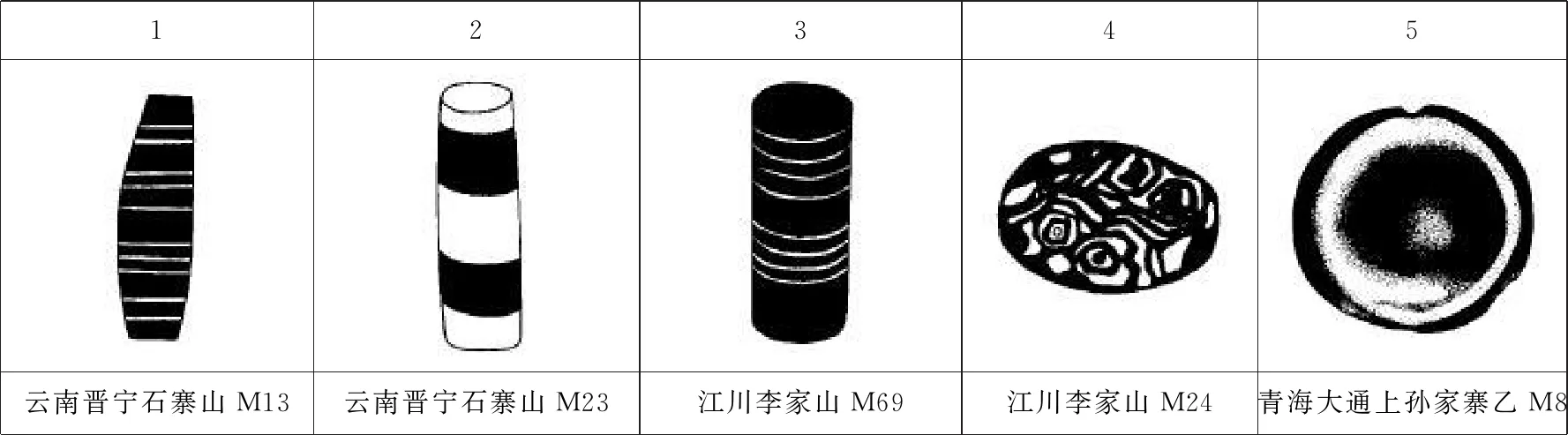

二、考古所见古代西南地区蚀花肉红石髓珠与贸易

蚀花肉红石髓珠,是在天然石髓珠上经过人工涂加二氧化硅胶溶液,表面的图案大致可分为白色圆圈文(眼睛状)或平行几何纹(包括特殊的“卐”字符)。英国考古学家贝克(Horace.C.Beck,1933)曾作过详细的整理和分类,夏鼐先生最早将其论述引入中国学界,并对云南晋宁石寨山出土的两颗蚀花肉红石髓珠进行讨论[10]。随后,张增祺[11]和童恩正[12]二先生都进行过部分讨论,近来赵德云对中国境内出土的汉代以前的蚀花肉红石髓珠有专门分类和研究[13]。根据已有的研究成果,可以得知贝克最早对世界范围内的蚀花肉红石髓珠进行分类、分期研究,他根据蚀花肉红石髓珠的制作工艺不同而分为两种类型,然后再根据考古材料的早晚把两种类型的石髓珠分为三期[14]。赵德云依据形制和花纹将中国范围内出土的蚀花肉红石髓珠分为四型,然后根据考古遗址的年代分别推论出不同类型石髓珠的起源与传播线路,其中印度河流域、近东和东南亚都是重要的制作中心[13]。两相比较,贝克所划定的类型标准完全取决于石髓珠的自身质地,属于纯客观性标准,很难体现蚀花肉红石髓珠人工技艺所形成的形制和花纹内涵。显然赵氏的分类和分期标准更为合理,值得信赖。在古代西南地区出土的蚀花肉红石髓珠有5枚(如下图),其中1-4枚分别出土于云南的晋宁石寨山M13、M23和江川李家山M69、M24,第5枚出土于青海大通上孙家寨乙M8。赵德云将第1-3枚划为A型,第4-5枚划为C型。

12345云南晋宁石寨山M13云南晋宁石寨山M23江川李家山M69江川李家山M24青海大通上孙家寨乙M8

A型石髓珠集中于印度北方磨光黑陶文化(公元前1000年-公元前600年)和巨石文化(公元前1200年-公元100年)。赵德云认为,从时代上说中国云南地区出土的A型石髓珠更有可能是从地域更近的东南亚传播而来。实际上,法国学者贝蕾妮丝·贝丽娜已指出东南亚地区的A型制作技艺也是受印度传播的影响。因此,中国云南出土的A型石髓珠仍然可以视作古代印度蚀花肉红石髓珠向东南亚传播并进一步流入中国云南。晋宁石寨山M13的年代在西汉时期,与印度巨石文化晚期有相当长时间的交集。这也可以证明A型石髓珠自印度、东南亚传入古代西南夷地区,正是文化连续性传播的表现。又张增祺已指出,晋宁石寨山M13的墓葬等级非常高,墓主人身份高贵,拥有域外来的珍稀奢侈品恰好可以显示其身份等级[11]。

江川李家山M24出土的Ca型石髓珠,其形制渊源更加久远,英国学者贝克认为起源于启什城邦文明早期遗址和乌尔王陵遗址,年代不晚于公元前2750年[14]。赵德云则认为Ca型自西亚传入印度的时间约在公元前5世纪以后[13]。因此,综合考古年代和产地因素来看,李家山M24出土的Ca型石髓珠仍然是传自古印度。同样,江川李家山M24也是规格极高的墓葬,Ca型石髓珠在江川李家山数以万计的玛瑙珠中仅存其一,更显得墓主人身份的高贵。

青海大通孙家寨乙M8出土的Cb型石髓珠,形制渊源亦久,在近东地区出土最早且数量最多,代表性遗址有乌尔、基什、尼普尔等遗址,年代都在公元前3000年-公元前2000年。同时在古印度的哈拉巴遗址和巴基斯坦的塔克西拉遗址也有大量出土。考虑到在新疆地区考古出土的蚀花肉红石髓珠的年代最早(和静察吾呼沟口墓地、尼勒克县穷科克墓地)约在公元前1000年,可以推断,青海大通出土的Cb型石髓珠更有可能是从印度河向北途经阿富汗和巴基斯坦东北越帕米尔高原进入新疆,再传入青海。这条文化传播路线,恰可与北方丝绸之路部分相合。

就西南地区考古出土的蚀花肉红石髓珠材料来说,公元前1000年至公元100年范围内的古印度文化向东经东南亚再传入古代西南地区的文化交流路线是客观存在的。看来汉代以前不唯中国向东南亚、南亚地区输出丝绸等大宗贸易品,南亚次大陆及东南亚的古文化同样也向中国西南和内陆地区反馈重要的贸易品。不唯宁是,从青海大通孙家寨乙M8出土的Cb型石髓珠来看,古印度文化也通过北方丝绸之路向今天的新疆、青海地区输入重要的贸易品。

三、考古所见古代西南地区铁器制品与贸易

冶铁术最早起源于公元前2500年-公元前1500年的西亚安纳托利亚两河流域古文明,随后向欧洲、亚洲、北非传播,于公元前800年-公元前500年由伊朗传入中国。近年来在中国西北甘肃临潭磨沟遗址出土了齐家向寺洼时期的人工冶铁制品,说明中国地区的冶铁技术起源或早至公元前14世纪由西方传入[15]。冶铁术传入中国后,铁器制品成为先秦秦汉时期重要的稀有资源,不仅具有极高的商品价值,还是重要的战略资源,从而引起古代族群争相追逐。古代西南地区的考古资料显示,不晚于春秋战国之际的贵族墓葬中已出现铁器制品,如川西北岷江流域的石棺葬,云贵高原的李家山、石寨山、羊甫头、石碑村、赫章可乐、中水等战国秦汉墓地,川西平原的冶铁遗迹等等都已证实这一点。

从时间上追溯,古代西南地区考古出土的铁器制品可以分为春秋战国时期、秦至西汉时期、东汉时期三个阶段。春秋战国时期,古代西南地区出土的铁制品主要是兵器和铁制生产农具,兵器种类多为铜柄铁剑、铜柄铁刀、铁剑,生产农具种类有铁削、铁斧、铁锛等。川西北地区的主要考古遗迹有:1992年茂县牟托M1出土2件(M1:147、148)三叉格铜柄铁剑[16](P.46),1978年茂汶羌族自治县石棺葬出土铜柄铁剑7件和铁剑4件[17](P.44-45),1981年雅江呷拉石棺墓M1出土1件铁环[18],以上诸器的年代不晚于战国中晚期。1983年甘孜吉龙里龙一石棺墓出土1件铜柄铁刀(M3:19)[19],年代为战国至秦时期。川西平原的主要考古遗迹有:荥经曾家沟M13出土1件铁斧(M13:7)[20],大邑五龙M3出土1件铁削(M3:24),年代都为战国早期[21]。什邡城关战国秦汉墓地中早期土坑墓出土2件铁削、1件铁插和1件铁锛,年代都为战国中期至晚期[22](P.22)。战国晚期还有荥经同心村战国船形棺和土坑墓共出土铁器25件,其中铁斧9件、削6件、刀5件、铜首铁刀和铁鍪各2件、铜耳铁鍪1件[23](P.269-270)。犍为M3出土2件铁锸[24],成都金牛区M1出土2件铁斧[25],成都北郊M3出土1件铁斧[26],新都清镇村M1出土1件铁锸[27](P.297),蒲江战国船棺墓出土1件铁器[28]。成都羊子山M127出土1件铁三足架[29],年代为战国时期。云贵高原考古出土铁器早期主要集中在贵州赫章可乐墓地和银子坛墓地,其中赫章可乐战国晚期土著墓共出土铁器44件,类别有铜柄铁剑、铁剑、铁刀、铁削、铁锸、铁釜、铁带钩[30]。贵州威宁银子坛墓地发掘的82座战国晚期至西汉初期的墓,共出铁器61件,种类有铁刀、铁釜、铁镞、铁带钩[31]。

秦至西汉时期,川西北地区的主要考古出土铁器的遗迹有:1984年理县佳山石棺葬早中期(秦至西汉早期)出土铁器54件,其中鞲、削各6件,剑和三足架各5件[32](P.227-231)。1938年汶川罗葡砦SLM1出土1件铜柄铁剑,理县龙袍砦残墓采集三叉格铜柄铁剑的铜柄和铁矛各1件,时代都为西汉早期[33]。1985年甘孜新龙谷日西汉时期墓葬出土1件残铁镰[34],2005年甘孜炉霍城西汉代石棺墓出土1件铁镰[35]。1979-1980年茂汶别立和勒石村石棺葬第三期出土铁剑和削刀各2件、环首刀1件,伴出半两钱,时代为秦汉时期[36](P.88)。1988年理县桃坪石棺墓出土西汉晚期铁削、环首刀等[37](P.172)。川西平原考古出土铁器的主要遗迹有:什邡城关战国秦汉墓地中出土铁制鼎、鍪、犁、镰[22](P.22)。成都龙泉驿出土木椁墓中,秦时期墓中开始出现铁器,西汉早期的墓中铁器广泛出现,种类有铁制锸、镰、斧、凿和中原式件。云贵高原考古出土铁器的主要遗迹有:1972年江川李家山滇墓二期出土西汉中晚期铁器220件,三期出土西汉晚期到东汉初期铁器100余件。1956-1957年、1960年、1996年三次晋宁石寨山滇墓出土西汉中晚期铁器共163件。昆明羊甫头墓地第三、四期中67座滇墓共出土铁器296件,又西汉末至东汉初的汉式墓中出土21件铁器。1974年呈贡石牌村墓地第三期出土西汉中晚期铁器34件。1975-1976年云南天子庙墓地出土西汉中晚期铁器4件。[31]云南祥云检村M1出土西汉中期2铁手镯2件和一块40公斤褐铁矿石②,2003年祥云红土坡石棺葬出土铁器50余件,年代为西汉晚期到东汉初期[38]。贵州赫章可乐乙墓出土西汉时期(第二、三期墓葬)铁器共262件[30]。

东汉时期,川西北地区考古出土铁器的遗迹有:1979年宝兴五龙瓦西沟石棺墓中2座东汉墓出土铁刀2件,铁镰和钩各1件[39]。宝兴陇东东汉石棺墓出土铁带钩、铁饰品各1件,铁簧2件[40]。川西平原东汉时期的墓葬出土铁器非常多,种类多有铁制刀、矛、剑、斧、凿、削、镰、锸、釜、三脚架等。云贵高原同期铁器制品相较于西汉时期出土迅速减少,如1972年江川李家山滇墓第四期出土铁器仅11件,昆明羊甫头东汉中期滇墓出土过铁剑,1979年呈贡石牌村西汉晚期至东汉早期墓中出土铁器23件,1975-1976年云南天子庙一座东汉砖室墓中出土环首铁刀1件。[31]

经上梳理,春秋战国至东汉时期古代西南地区的铁器制品出土情况显示出以下几个规律。第一,从年代来说,川西北地区与川西平原地区两地的铁制品出现在春秋战国之际,而云贵高原铁制品最早出现于战国晚期,前者显然早于后者。第二,从文化类型来说,川西北地区早期铁制品以铜柄铁剑、铜柄铁刀、三叉格等特色兵器类为主;川西平原铁制品主要以铁削、铁斧、铁锸等手工用具为主。这显示出两地早期铁制品文化风格有别,前者更多地受北方草原冶铁风格的影响,而后者则是受到中原冶铁术的影响。至秦、西汉时期,川西北地区开始少量出现川西平原铁制手工具,如鞲、削、镰、环首刀;与此相应的是在川西平原与川西高原接壤地带也出现了少量的铜首铁刀。这说明战国晚期至西汉,川西北与川西平原两地的铁制品发生了交流,主要表现为川西北部分吸收川西平原的铁制品风格。第三,从贵重物品贸易角度说,云贵高原的铁器制品至迟在战国晚期就受到川西北风格与川西平原风格的共同影响,其时已出现铜柄铁剑、环首刀和不少铁制手工用具。西汉时期云贵高原上诸多遗址中的铁器制品进入爆发期,呈现出数量繁多、种类齐全的特点。这表明西汉时期古代西南地区的铁器制品贸易活动进入高峰期,这与中原王朝加强对西南夷的控制所产生的刺激因素不无关系。中原王朝为了控制云贵高原的铁矿资源,不断向西南夷地区移民并在临邛等地设置冶铁工业制作基地,使得西南夷更加密切地接触到铁器制品技术和丰富的品类,客观上促进了铁器制品的商品价值极大提高,成为西南夷上层贵族追慕的显性贵重物品。

四、古代西南地区贵重物品贸易传统与汉藏市茶的兴起

以上从考古视角梳理了商周至秦汉时期古代西南地区的丝绸品、蚀花肉红石髓珠、铁器制品等贵重物品的贸易交流情况。再进一步讨论,不同历史时期古代西南地区的贵重物品贸易情形有所不同。

秦并巴蜀以前,古代西南地区的诸民族尚处于相对独立的文明演进进程中。古蜀作为古代西南地区的文化中心,自商代晚期始就已进入国家状态,在古蜀以西以南的广大区域内,西南夷整体上多处于酋邦林立的状态。这一时期,以古蜀文明为中心向西南夷地区乃至域外输出重要的贵重物品塑造了古代西南地区贸易线路的基本框架。学界所习称的南方丝绸之路即古代西南地区早期贸易线路的基本构成,其以古蜀为中心向西南地区延及域外的路线走向可分为东、中、西三条干线。东线就是文献所载的“南夷道”入南越一线(沿五尺道入牂牁江,可前往黔中、南越),中线就是文献所载“南夷道”入滇一线(沿五尺道入滇后,渡红河进入中南半岛),西线就是文献所载的“西夷道”入缅、印一线[41](P.160-161)[42][43]。需要注意的是,这一贸易路线体系的畅通并不是完全由某一个文化体所控制,它应该说是由古蜀、西南夷诸酋邦共同维护的。处于酋邦政体下的西南夷诸民族,其内部早已出现严格的社会分层,酋长是酋邦社会中最具有集中权力的身份代表,其中最显著的权力是酋长拥有优越的财富地位和经济再分配的能力[44]。因此,是否实际占有并消费高规格的贵重物品可以视为酋邦集中权力的表征。同样,酋长为了维护自身的集中权力,会全力地追慕豪华奢侈品的消费,并以此来调配整个酋邦社会的资源。古蜀的丝绸制品及相应先进技术传入西南夷地区(上文所述云南江川李家山69号滇墓即其遗迹),并继续传入古印度文化体中,成为这些地区上层贵族的奢侈消费均可印证此点。同样,在战国秦汉时期古代西南的滇文化大墓中出土数量极少的来自古印度、南亚地区的蚀花肉红石髓珠亦属此类现象。这就说明古代西南夷酋邦的酋长及上层贵族为实现对高规格贵重物品的占有和消费,而努力维持整个贸易交通体系的畅通。古代西南早期贸易交通体系并没有一个绝对的中心,而是分段、分区域的多中心的组成状态。童恩正先生曾根据民族学资料指出:古代中国南方的交通运输是间接而不是直接的,一个商队通常只能在本族或友善邻族的领地内完成较短的旅程,然后再由第二个民族的商队接替下一段的旅程。如此类推,第三个民族的商队则负责再下一段的旅程。通过这种方式,商品经由不同的传递者,辗转各地,最后达到遥远的目的地[12]。当然,也不排除一些高等级文明有自己专属的商队与域外发生远程贸易的情况,如蜀贾就曾抵达身毒经商交易,来自南海的海贝也远程被交易到古蜀三星堆,西汉时期蜀郡的铁器也可远程交易到西南夷腹地。可以说,先秦时期古代西南的贸易交通体系中既包含传递式贸易,也包括远程贸易等手段,整个区域内的贸易活动相对自由。

秦汉时期,中原王朝开始逐渐加强对西南夷地区的控制,自秦及西汉武帝在西南夷地区广泛设置郡县。通过郡县制度将原来西南夷酋邦社会的文明演进道路打断,直接将其纳入中央王朝治理体系之内。伴随郡县制度的推进,中原王朝不断通过发动战争、移民和文化输出等方式,加强对西南夷地区的控制。事实上,因西南夷地区地理情形复杂、风俗文化迥异,郡县制度一直很难在西南夷地区彻底地贯彻。中原王朝郡县制度推进的结果就是明确了汉夷边界——徼关,徼关以内行郡县、慕汉风,徼关以外默许西南夷旧有的社会传统。徼关的出现给古代西南地区的贸易交通体系带来很大的变化,原来那种多中心、分段的管理方式被部分打断。关内的贸易交通路线已为中原王朝实际控制,成为后来官道、驿道的前身。关外的贸易交通路线也因为新政治势力的影响而经常发生废弃和改道,但依然维持着多民族、多中心、分段控制的状态。以徼关为界形成了官市和民间私市两类贸易活动,中原王朝政治势力会通过官市、移民、军事等方式极力攫取西南夷地区的贵重矿物资源,如盐、铁、铜等。以铁器制品为例,考古工作者在川西平原成都蒲江古石山和铁牛村发现西汉冶铁遗址,被认为是西南地区已发现最早的冶铁工业基地[45](P.227)。这说明西汉王朝通过临邛冶铁工业基地,将西南夷地区的铁矿资源集中于此地处理,生产出汉式标准铁制用具,再以贸易、交换等方式流入西南夷地区。这也与西汉时期整个云贵高原出现大量的汉式铁制手工具的现象吻合。还应注意的是,西汉时期云贵高原众遗址出土的铁器制品中尚保存着土著风格,如来自川西北地区的铜柄合铸器类、三字格形经常出现。这说明徼关以外地区对于铁制品一类的贵重物品获取仍然保留着旧的贸易方式,或可称为私市。

可以说,自商周到秦汉时期古代西南地区的贵重物品贸易机制经历了从多中心、分段管理的方式到关内官市、关外私市的并存模式。这种贸易机制的转变对后世西南地区的贸易活动产生了深远影响。这种影响,仅在汉藏茶叶贸易上即可见一斑。

内地的饮茶习俗也在唐代开始传入吐蕃,并在吐蕃的上层统治者和大和尚群体中形成风尚,如《汉藏史集》记载:“汉族的和尚最为精通饮茶之道,此后赤松德赞向和尚学会了烹茶,米札衮布向赤松德赞学会了烹茶,这以后依次传了下来。”[46](P.89)又《汉藏史集》记载了吐蕃第36代赞普都松芒波杰(公元676-704年)“鱼王显现,引路过河”“母鹿帮助驮茶至藏地”“国王饮茶治愈疾病”的故事[46](P.90)。以上记载足以表明公元7世纪吐蕃的上层贵族开始流行饮茶。根据最新西藏阿里地区考古资料显示,在秦汉至魏晋时代(公元前3世纪—公元3世纪)的古墓葬(故如甲木墓葬M1)中发现茶叶状遗物[47],考古学者认为至少在1800年前茶叶可以通过古丝绸之路从汉地西域南疆一带输送到阿里地区[48][49]。应当注意的是,茶叶的起源地是在川、滇一带,这说明秦汉魏晋时期川、滇之茶可以向北接入北方丝路输入青藏高原。这条贸易路线与秦汉时期铜铁合铸器在西北草原与川西北高原乃至云贵高原传播的路线相吻合。此前,泽旺夺吉(任新建)曾考证茶叶传入藏地的时间可以早至汉代,与旄牛道有关[50]。任先生还指出吐蕃王朝前期汉藏贸易不甚发达,内地输往西藏和涉藏州县的茶叶很少,只能供王室和贵族享用。藏族民间饮茶风气的兴起要晚到九世纪初[50]。以上证据至少表明川茶输入藏地的时间很早,早期茶叶仅属于高级贵族享用的贵重物品,这也与文献所载公元七世纪茶叶传入吐蕃时还不是大宗贸易品而为贵重物品相符合。

茶叶作为少量的贵重物品贸易,其最早传入吐蕃的路线大致有两种说法:一是旄牛道(川藏茶马古道),二是唐蕃古道和北方丝绸之路。罗桑开珠指出旄牛道输茶是因地缘相近而传入康藏地区,唐蕃古道与北方丝绸之路则因政治关系而传入卫藏和安多地区[51]。从逻辑上说,茶叶先为贵重物品被吐蕃王室和贵族接受和喜好,并在上层社会逐渐发展成为一种奢侈品消费的风气,然后才会导致政治因素介入而强力地向汉区拓展茶叶贸易的路线和市场。因此,作为早期贵重物品的茶叶传入藏地,更可能是由地缘关系更近的川、滇传入,也就是说旄牛道是贵重物品茶叶入藏的早期贸易线路。后来随着吐蕃贵族对茶叶需求的逐渐增大,通过政治关系在唐和吐蕃的边境上开通茶叶互市的市场,并且随着茶叶输入藏地体量的增大,足以促进整个吐蕃上层贵族和下层民间兴起饮茶之风,则贵重物品茶叶渐转变为大宗的贸易商品。为了满足藏地对大宗贸易商品茶叶的需求,公元九世纪开始汉藏政权在边境地区——西山道(岷江道)开启了常规性官方控制的茶叶贸易市场,并在此基础上形成了茶马互市制度③。

总之,汉藏市茶经历了从贵重物品到大宗贸易品的贸易转型。此外,因为地缘政治关系的影响,早期贵重物品茶叶传入西藏和涉藏州县的贸易路线——旄牛道尚属于徼关以外的古代西南早期贸易交通体系,而大宗贸易品茶叶被提升到官方互市层面,属于徼关以内官市的管理方式,即由中央王朝按照官道和驿路体系进行直接控制。因此,汉藏茶叶贸易的兴起并非毫无历史积淀,至少在贸易线路和贸易机制方面,深受古代西南地区贸易交通体系的影响。

注释:

①在宝鸡附近发掘的西周前期古蜀人弓鱼氏的墓葬内发大量丝织品,其中有斜纹提花的菱形图案的绮,在俄罗斯阿尔泰山乌拉干河畔的巴泽雷克(Pazyryk)古墓群内(约公元前5—前3世纪)出土不少中国的丝织品,其中有斜纹显花的织锦。笔者曾指出这些斜纹丝织品均为古蜀的织造品,而三星堆新近发现的斜纹丝绸,相当程度上印证了笔者关于斜纹丝织品来自古蜀的看法。见段渝《渭水上游的古蜀文化因素》,《三星堆文化》,四川人民出版社1993年,第601、602页;段渝《发现三星堆》,中华书局2021年,第304页。显然,西南夷地区的斜纹丝织品无疑是来自古蜀。

②张增祺将原来的报告将M1年代定位西汉中期改为战国中晚期,综合云南地区的铁器出土情况看,主要集中出现在西汉中晚期,笔者仍取原报告意见。

③《宋史》记载,“宋初,经理蜀茶,置互市于原、渭、德顺三郡,以市蕃夷之马”。北宋熙宁七年(1074年)设立茶马司,并在西北地区设置了众多买马场和卖茶场,每年由官府将川茶大量运往西北地区与吐蕃等部落交换战马,在四川成都设置的都大茶马司的所属机构,有四川产茶州县的买茶场、西北地区的卖茶场和买马场。如《宋史》载:“入蜀经划买茶,于秦(今甘肃天水)、凤(今陕西凤翔)、熙(今甘肃临挑)、河(今甘肃临夏)博马。”南宋高宗建炎元年(1127年)改原来的“榷茶制”为“茶引制”,推行的茶引制就是利用在今四川汉源、雅安设立茶马互市口岸,对藏地茶叶实行专买垄断。