《瓜熟蒂落》:乡村振兴题材纪录片的破圈与突围

2022-09-05陈章玮邓博文

陈章玮 邓博文

农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,解决好“三农”问题是全党工作的重中之重。在这样的时代背景之下,媒体理应有新的表达方式和内容呈现,其中乡村振兴题材的纪录片便成为推动乡村建设和提高乡村文化传播力的新方式。

火爆的乡村振兴类纪录片都有共同之处,即它们的重点都集中在关注乡村改革动向、土地问题和农民的命运,记载农民心灵流变历程等方面。近几年,《苹果树下》(2016)、《美丽乡村》(2017)、《拉林河畔》(2017)、《出 山 记》(2018)、《中国乡村变迁记》(2018)、《大地情书》(2020)等纪录片反映了乡村政治、经济、生态、文化各个方面的内容,也成为乡村发展建设历史进程的影像志,产生了一定的积极意义与有利影响。

《瓜熟蒂落》于2021年9月25日起在CCTV-17播出,共4集,每集25分钟。该纪录片通过记录3户瓜农家庭“种瓜、盼瓜、收瓜”的艰难忙碌与追求美好生活的喜怒哀乐,展现中国农村近年的发展变迁,以及乡村生活的艰难与希望、问题与隐忧、幸福与美好。该纪录片从乡村社会、乡村政治、乡村经济等不同维度切入“三农”问题,通过叙写瓜农们的奋斗过程,真实呈现中国农民的当代创业史。该纪录片播出后引发网友热议,其中豆瓣电影评分7.6分,传播效果较好。与此同时,《瓜熟蒂落》入选了2021年度陕西省重大文化精品项目,在2021新鲜提案·黎里真实影像大会上荣获“系列片最佳提案”。基于此,本文从《瓜熟蒂落》这部纪录片出发,分析其创作思路和多重价值,从而探索主旋律影视未来发展的新思路。

一、创新叙事方式,呈现真实鲜活的“重泉故事”

纪录片讲究用朴素的叙事手法记录真实的人间故事。对于《瓜熟蒂落》来说,其叙事方式有较大的创新,一方面在于其使用了“陕西方言”配旁白,并且剧中人物的语言表达也都是运用方言,十分接地气;另一方面,主创团队与重泉村民同吃、同住、同劳动,采用蹲守式拍摄方式讲述了朴实的乡村故事。

(一)蹲守拍摄:捕捉真实鲜活的乡村生活

最早提出纪录片概念的格里尔逊认为:纪录片和纸张都是记录信息的媒介,区别仅仅是一个用纸张,而另一个用胶卷;一个记录的是文字,而另一个记录的则是影像①。所以,纪录片拍摄方式的选择就显得尤为重要。以往很多纪录片都是通过镜头的剪辑和临时的现场拍摄来完成,这样不仅效率高,还能保证镜头的完整性,但是难以让观众切身感受到现实的场景与氛围。为了能呈现真实的内容,《瓜熟蒂落》拍摄团队用3个月时间深入农村生活,切实感受农民的“稼穑之苦”,采用直接电影的工作模式——像“墙上的苍蝇”般蹲点拍摄。主创团队分成两个摄制组,历时450多天进行日夜拍摄,记录了这部真实且鲜活的乡村影像。拍摄乡村纪录片切忌想当然,意味着不能只是用抓取式的方法拼接镜头,而是要尽可能地还原现实场景,所以蹲守拍摄方式的重要性就不言而喻。

大多数纪录片或者影视剧呈现的影视生活会让观众产生向往之情,这恰恰是因为选取的镜头往往将乡村生活中的美好一面呈现出来,可是对于那些泥泞的场景却敬而远之。要呈现真正引发受众共鸣与思考的情节,就需要捕捉真实和鲜活的乡村故事。只有这样,才能展现出令人动容的乡村故事。

(二)视听语言:三弦配秦腔唤醒群体记忆

视听语言是通过合理安排视听刺激来向受众传播某种信息的一种感性语言,包括影像、声音、剪辑等方面内容②。首先,在声音处理上,《瓜熟蒂落》一开始就用三弦音乐作为配乐,开场陕西味十足,旁白是“太阳出来瓜果香,务西瓜为给我娃娶婆娘”,其转场音乐也充满地域特色。这一亲切自然的表达突破了传统范式,给观众营造了一种强烈的“在场感”。相对于以往传统纪录片的表现形式来说,颇具地域特色方言的使用确实是叙事方式上的一个创新。其次,在影像呈现上,该纪录片以春、夏、秋、冬为转场画面,色调偏暗,这也符合陕西当地的地域风格。再次,人物镜头呈现的是原生态的形象,无论是布满皱纹的脸颊还是黝黑的皮肤,都展现了原始的农村风貌和真实的农民形象。例如,在暴雨中抢救瓜苗,在大雪天气中连夜给瓜苗供暖等细节,都是真实场景的呈现。最后,在时间记忆上,重泉村是北京时间授时中心;在空间记忆上,华山脚下,渭河边上,重泉村是中国第一个县。所以,无论是视觉还是听觉,无论是时间还是空间,该纪录片都极大引起了观众的共鸣,唤醒了这类群体或者是曾经生活在乡村的人的记忆。

毋庸赘述,良好的视听语言会极大增强文本的可读性,无论是视频还是文字皆是如此。此外,方言的使用和画面的呈现会引起大多数受众的共情,勾起他们对家乡和乡音的思念。这也使得该纪录片产生了较好的传播效果。

二、聚焦农村农民,勾勒社会主义新农村的创业画卷

纪录片不仅仅是“记录事”,更是“聚焦人”。《瓜熟蒂落》从农民种瓜的历程出发,聚焦农民的得与失、成与败、开心与悲伤,聚焦农业发展,从宏大叙事转为微观叙事,从群像的呈现转为对个体的精准刻画,以小见大,讲述农民的故事,增强了受众的身份认同。

(一)从宏大到细微:叙写农民跌宕起伏的个体命运史

以往很多纪录片都是讲述宏大故事,内容侧重从国家话语角度出发,比较单一地呈现宏大主题,涉及领袖、英雄及国家政策。这种呈现方式虽然能显示出议题的重要性,但恰恰也是因为呈现角度过于宏大而使故事缺少“烟火气”。《瓜熟蒂落》围绕农民种瓜、盼瓜、收瓜的历程展开详细记录,在时间上缓慢推进,从梁学军、强强、梁斌三户家庭的故事入手,叙述农民跌宕起伏的命运史。片中,梁学军妻子生病、老房子漏雨、西瓜没卖出去、女儿没有考上大学,这一连串的打击让观众看到了农民最真实的生活状况与境遇。梁斌因为收辣子价格和客商“斤斤计较”,甚至发生口角。强强虽说西瓜和辣子都卖了好价钱,但还是为儿子在省城买房的事情发愁。三条故事线蕴含了三种不同的人生,在面对雪灾、风灾等灾难时,三个家庭采用不同的应对策略和解决办法,展现了强强憨厚肯干、梁斌敢闯敢拼、梁学军积极乐观的鲜明人物形象,也让人看到了当下中国农民的艰难与奋斗、创新与发展。该纪录片以三个家庭的命运故事为切入点,有酸甜苦辣,有幸福与悲伤,有困难与收获。这些故事情节也正是千千万万个农民家庭的真实写照与现实反映。

无论是种瓜时的辛苦还是盼瓜时的忧虑,抑或是卖瓜时的欢喜与悲伤,《瓜熟蒂落》从西瓜这个意象入手,表达了瓜农最真实的情感。而在叙写瓜农的故事中,该纪录片又结合了他们各自的家庭,向观众呈现了真实且完整的乡村故事。

(二)从群像到个体:增强受众对三户家庭的身份认同

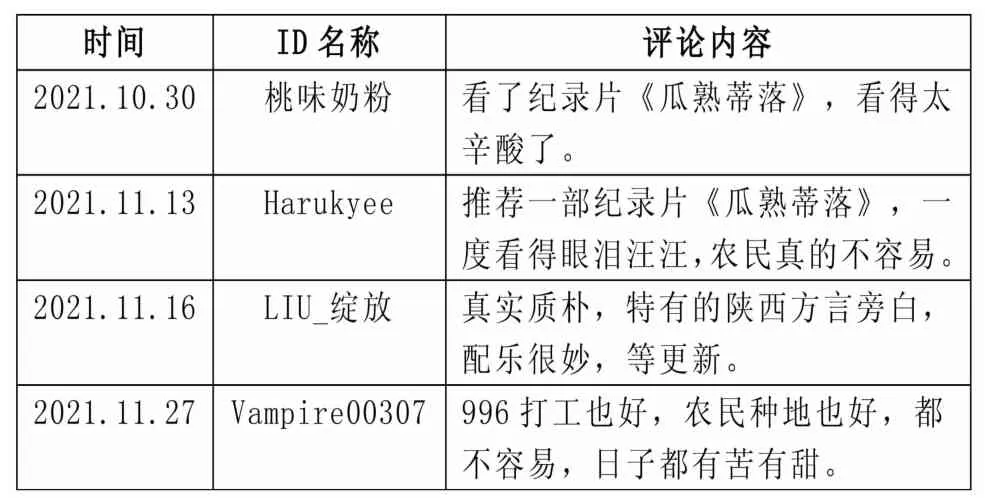

纪录片选择合适的拍摄对象十分重要。很多纪录片往往呈现较多的群像,虽然能丰富剧本内容,但是难以给观众留下深刻的印象。《瓜熟蒂落》则在群像中挖掘个体,从400多户家庭中选取了3个看似命运相同实则又大相径庭的对象进行讲述。片中有早种早收的强强,有时运不佳的梁学军,有创业受阻的梁斌,三户家庭有不同的喜乐与辛酸。例如,强强因为赶早在年前种下瓜苗,但没想到年后的一场大雪冻死了瓜苗,在与妻子的争执之下只能重新换苗栽种。而梁学军因为没有种下瓜苗躲过了这场雪灾,反而成了幸运者。梁斌在瓜棚被大风吹坏时说:“人生就是补窟窿,窟窿补完也就闭眼了。”这些语言的表达会引发观众思考自己的当下与人生,也有部分网友在微博表达观看感受,如表1所示。

表1 微博网友评论示例

无论是子女上学或买房,还是日常的大小决策,三户家庭都会因琐事出现纠葛。这样的情景恰恰是贴合受众心理的。日常生活中,大到孩子的教育和买房买车,小到柴米油盐酱醋茶,都可能引发家庭成员的纷争。但恰恰是因为这些日常的纷争,才能呈现出最真实的家庭生活,符合绝大多数普通人的现实情况,能够增强受众的认同感。从表1也能看出,《瓜熟蒂落》不仅有特色,更有引发共鸣的情节内容。此外,《瓜熟蒂落》并不只是呈现农民成功和收获的一面,更多还是聚焦家庭,通过将受众的记忆进行重组与完善,为观众在多元价值当中找寻统一性,即通过描写一个家庭的得与失来增强受众在纪录片中的身份认同。

三、深入现实肌理,展现乡村振兴的发展新情景

无论是叙事方式还是内容呈现,《瓜熟蒂落》都紧紧贴近真实,深入现实肌理,通过叙写瓜农的个体故事,反映脱贫攻坚和精准扶贫视角之下农村的建设和发展,向观众展示了一幅乡村振兴的美丽画卷。

(一)从精准扶贫到乡村振兴:官民联动擘画农村发展的新篇章

扶贫事业关乎能否真正实现全面脱贫奔小康,这是新时代党和人民的大事。因此,记录和传播脱贫攻坚战是历史赋予纪录片创作者的时代使命③。在精准扶贫政策落地后,有太多农村逐步走向小康,而乡村振兴需要有一定的媒介作为载体才能更好地传播国家政策。在这个过程中,纪录片发挥了重要作用。《瓜熟蒂落》中也有明显的“农村政治生态线”。孙满仓作为重泉村党支部书记,在村民的西瓜滞销时发动其他群众一起帮忙,并且谋划建立“乡村振兴产业服务中心”,在乡村振兴的过程中发挥了“主心骨”的作用。这也折射了国家对基层农民发展的关注。同时,该纪录片对于村民们的配合也有着墨。无论是对三位主人公的描写,还是对其他村民的描写,该纪录片都展现了淳朴的乡村情。可以看出,乡村振兴不是一个单向的过程,而是一个双向甚至多向的过程。这个过程需要有官民的联动,才能有跨越式的进步,因为官民联动不仅可以创造经济效益,还可以产生良好的传播效力,最终擘画农村发展的新篇章。

《瓜熟蒂落》构建了清晰的乡村振兴蓝图。在当下的社会建设中,纪录片创作积极响应国家政策的号召,不仅在内容呈现上进行创新,还在传播方式上进行创新。不论是乡村振兴形象的建构,还是片中运用的各种创新的传播手段,都反映出《瓜熟蒂落》在新农村建设中发挥了重要作用。

(二)从消极待业到积极创业:农民创业史对乡村振兴的新启示

由于教育水平和外在资源的一些限制,很多农民依靠长久以来的经验种植农作物,而缺少实际的科学依据。但是,《瓜熟蒂落》呈现了专家现场指导、老师现场授课及视频答疑等场景。这一方面意味着新农村建设有了越来越完善的保障措施,另一方面也意味着农民更加相信科学。并且,该纪录片也向观众呈现了农民积极创业的故事。梁斌在西瓜上贴上自己的品牌商标,卖给香港客商,创造了不小的收益。将西瓜种植发展成产业并贴上重泉村的品牌,有利于西瓜畅销,更有利于重泉村形象的传播。同时,村民在销售西瓜过程中不仅运用传统线下经销的方式,还融入了线上直播的互联网售卖模式。这些都为当地的乡村建设做出了不小的贡献,也为乡村振兴提供了新思路。《瓜熟蒂落》就是一部农民创业史,其中有成功,也有失败,但是他们始终笑对生活。

农民创业问题一直以来都受到社会的较大关注。传统的创业模式较为落后,很多方面难以适应新的环境,尤其是农民在创业方面优势不足,也存在很多困难,所以农民创业难度更大。而《瓜熟蒂落》没有避讳呈现这些农民在创业中的辛酸与艰难的种种境遇,而是运用纪实的方式去详细地叙写农民创业过程中的喜与悲,让受众看到人性的光芒,更从农民创业的历程看到了我国农村建设与发展历程的缩影。

四、结语

《瓜熟蒂落》是由《当代陕西》杂志社、中央广播电视总台农业农村节目中心、秧纪录共同出品的纪录片,在CCTV-17播出。凭借接地气的乡村题材,以及主流媒体的积极表达,《瓜熟蒂落》无论是在叙事方式还是在人物刻画上都获得了较高的评价。对于主旋律影视作品来说,在乡村振兴的大背景之下,只有选择恰当的题材,才能使优质的内容获得良好的传播效果。比如,人民日报社推出的《中国扶贫在路上》分为《减贫之路》《扶贫智慧》《志启未来》3个篇章,历时3年拍摄,行走46845公里,采集1326个扶贫故事,最终收录11个省21个扶贫案例,用朴实的文字、真实的故事、动人的旋律,书写了中国扶贫工作者拼搏奋斗的历程,展开了中国扶贫工作波澜壮阔的时代画卷④,取得了良好的传播效果。《瓜熟蒂落》亦是如此,其通过对“小人物”的描写描绘出一幅乡村振兴的画卷。这种创作新思路也为后续主旋律影视作品的创作提供了借鉴。在未来发展中,乡村题材纪录片应贴近群众和日常生活,即主旋律影视作品的创作要充满“烟火气”,要“接地气”,要有“人情味”。唯有如此,才能创新乡村题材纪录片的创作思路,拓宽传播范围。

注释:

①韩敏婕,鲁涛.纪录片“故事化”手段研究——以纪录片《王子云与敦煌》再现丝绸之路艺术考古史貌为例[J].电影文学,2021(10):125-129.

②宋紫琦,栾茜.数字时代镜头语言剪辑艺术探析[J].时代报告(奔流),2021(11):38-39.

③④陈红梅.描绘脱贫攻坚的时代画卷:中国扶贫题材纪录片的影像特色与价值表达[J].当代电视,2021(04):60-67.