英国牛津大学出版社早期在华业务初探

2022-09-05周杨叶新后宗瑶

周杨 叶新 后宗瑶

关于牛津大学出版社(Oxford University Press)早期在中国的业务开展,其官网(www.oupchina.com.hk)的“公司简介”对此的介绍是“牛津大学出版社与中国的渊源深厚,早于第一次世界大战期间,已在当时的国际都会上海开展业务,正好迎上民间的购书热潮以及对《圣经》的需求。受时局影响,上海办事处于1930年代末结束”[1]。既然牛津大学出版社与中国有着如此深厚的渊源,而官网对它在中国的业务又语焉不详,笔者以为颇有深挖史实的必要。

王立平曾在《牛津大学出版社东亚本土化经营策略探析》一文中用不长的篇幅披露了牛津大学出版社进入中国市场的一些史实[2],惟一的参考来源就是牛津大学出版社2013年推出的《牛津大学出版社史》(第三卷)(The History of Oxford University Press Volume Ⅲ:1896 to 1970),但内容较为简略,应该是能搜到的相关文献资料较为缺乏所致。

笔者多方考证史料,特别是从牛津大学出版社在华出版经营的出版物出发,梳理牛津大学出版社在华经营的历史脉络,研究其在华业务的开展,并列举其在华出版经营的特色出版物,以凸显20世纪上半叶近代西方出版社开拓中国市场的一个侧面。

一、牛津大学出版社早期在华业务的三个时期

牛津大学出版社在进入新加坡、马来西亚、日本以及中国香港之前,就选择了将中国作为目标市场。保存在牛津大学出版社的信件档案显示,当时的出版人弗劳德(Henry Frowde)曾在1906年与上海出版商伊文思(Edward Evans)有过书信往来,探讨伊文思书馆代理牛津大学出版社在中国售书业务的可能性。

伊文思本为英国人,在加拿大生活多年,1889年携妻子来华传教,1903年左右开始在上海经营伊文思书馆,后改名爱德华·伊文思父子图书有限公司(Edward Evans & Sons,Ltd.),到1908年已初具规模,以销售各类英美原版教科书为经营特色,曾独家代理麦克米伦(Macmillan)、金恩公司(Ginn)等英美出版社的原版书销售业务。[3]但尚未有资料显示牛津大学出版社与伊文思书馆开展了合作业务。

1. 与上海广学会的合作(1913—1918)

广学会(The Christian Literature Society for China)成立于1887年,原名“同文书会”,1894年改为“广学会”。它是近代中国最大的教会出版机构。1913年12月,牛津大学出版社和广学会签订合同,约定授权后者从1914年2月1日起担任牛津大学出版社在中国和日本的发行代理商,以“英国牛津图书公司”的名义在中国运营。但是由于双方沟通不善,业务开展困难,到1917年2月双方合作几乎陷于停顿。

广学会发行所经理雷斯赉(Theodore Leslie)脱离老东家,成为牛津大学出版社的新销售代表,接盘了价值约1000英镑的库存书,在原有的合作框架下开展业务。雷斯赉主要推广和销售牛津大学克拉伦登版书籍、牛津大学版教科书,以及诸多中文读本等。至1918年6月他被征召上一战前线前,已经有8本书得以出版(以下详述)。

在1918年商务印书馆出版的《上海商业名录》(徐珂编)中刊登的“广学会发行所”(Christian Literature Society Depot)的商家信息中,就出现了“雷斯赉经理”和“李梅红小姐”(见图1)。李梅红,原名麦克尼利(Margaret Verne McNeely),她1908年毕业于加拿大的多伦多大学,第二年即受命到中国传教,1917年受邀成为雷斯赉的同事。

图1 1918年版《上海商业名录》刊登的相关信息

2. 与广学书局的合作(1918—1931)

雷斯赉被征召上前线之前,广学会为了继续开展与牛津大学出版社的合作,发行其出版的中西书籍,于1918年成立了广学书局(Kwang Hsueh Publishing House,后更名为广协书局)。自此,牛津大学出版社与广学书局开始了紧密的合作,在上海挂牌成立“英国牛津大学图书公司”,销售牛津大学出版社的英文原版图书,继而出版其图书的中文版。

雷斯赉被征召上前线之后,李梅红接手了牛津大学出版社销售业务。1923年,她正式接替雷斯赉,成为广学书局的经理。

广学书局刚刚开办时的地点为上海广学会所在的河南路445号。在1920年出版的《上海商业名录》(徐珂编)中,不仅出现了广学书局的信息,而且在“外国书”栏目中出现了“牛津图书公司”的信息,英文名“Oxford University Press China Agency”,其公司地址和广学书局发行所的办公地点相同。(见图2)

图2 1920年《上海商业名录》刊登的相关信息

1926年1月10日《申报》第17版的“商场消息”栏曾刊登一则名为“广学书局举行廉价”的新闻:

河南路广学书局在沪设立有年,专售中西书籍,并经理牛津大学图书公司(Oxford University Press)书籍以外,自出版之中国护士会所用之中文医学书数十余种,近年营业颇为发达。现因原有之屋不足应用,该书局于阳历四月底即欲迁移至北京路博物院路转角。一俟新屋落成,即行迁移。未移之先,特举行廉价三个月。于一月十一日起,各西书照码一律分类折扣,由七折至对折云。[4]

显然,广学书局1926年4月搬迁新址的计划未能如期完成,或者说这就是它卖书的一个噱头。1927年5月,搬到北京路44号(20世纪30年代,该地址改为北京路140号)和博物院路(今虎丘路)转角,处于三岔口地带,此后不断扩大占地规模。1928年3月商务印书馆出版的《上海商业名录》(林震编)就已经将广学书局和牛津大学图书公司的地址登记为“英租界北京路四四号”了。

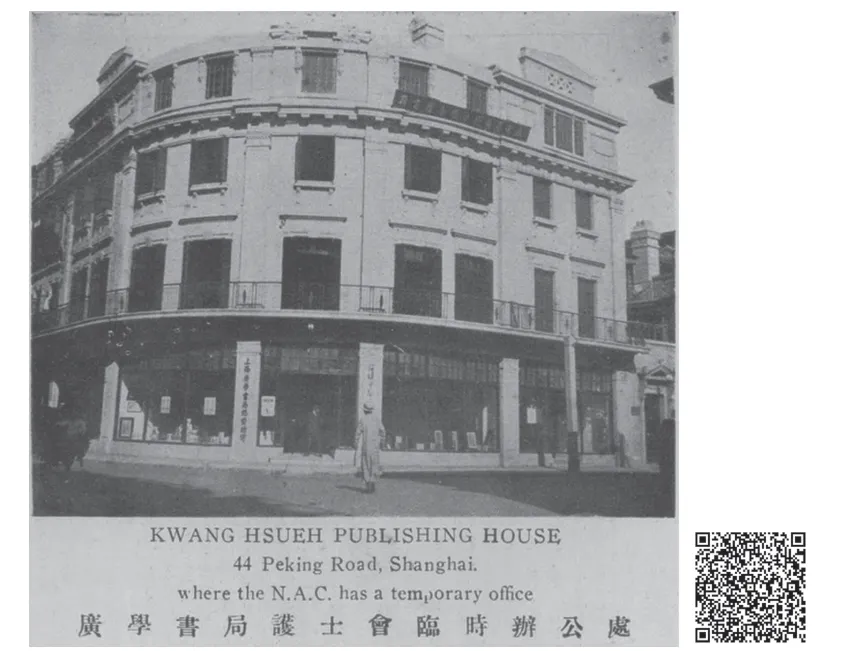

刊登于《中华护士季报》1927年第8卷第3期,标明是“广学书局护士会临时办公处”。正中门口左边的立柱上依稀可见“上海广学书局”的字样,右边的立柱上依稀能看见“牛津大学”字样,而下面的字被要进门的顾客挡住了。(见图3)

图3 1927年《中华护士季报》刊登的相关信息

而在1931年4月出版的《上海商业名录(汉英对照)》中关于广学书局的商业信息中,在“经理:Margaret Verne McNeely”之下还出现了“华经理:张文义”。

3. 与广协书局的合作(1931—1936)

1931年,协和书局(1913年由美华书馆与华美书馆合并而来,经营圣教书会、教育会、博医会和青年会等机构的出版物)关门歇业,广学书局买下了其库存的文具和中西书籍,业务规模得以扩大。为了与广学会做区分,广学书局借着这次接盘,改名为“广协书局”。此时的广协书局,不仅代理着牛津大学出版社的在华业务,而且新代理了美国哥伦比亚大学出版社的在华业务。从载于《大众画报》1934年第13期《书坊巡阅使:上海书坊之巡阅》一文的插图可见,正中位置有个读者正在观看橱窗里摆放的书籍,左边的立柱上是“英国牛津大学图书□司”,倒数第二个不见的字显然是个“公”字。[5](见图4)

图4 1934年第13期《大众画报》刊登的插图

为了提高广协书局推销牛津大学出版社版图书的积极性,牛津大学出版社英国总部也给广协书局提供了一定的经济支持。起初,弗劳德的继任者米尔福德(Humphrey Milford)每月向李梅红支付50银元,用于在中国推广牛津大学出版社的出版物,到1933年涨至100银元,到1934年更是涨到了400银元。但是由于中日战争不断升级,时局日趋不稳,再加上双方沟通不畅、盗版频仍,在华业务回报率不断降低,牛津大学出版社的高层越来越觉得其中国市场业务成为一个鸡肋,不如专心拓展业务表现较好的日本市场。1935年7月,米尔福德写信给李梅红,希望终止双方的合作,并于1936年3月31日正式结束合作关系,但她仍然可以继续销售牛津大学出版社出版的图书。

1936年5月17日《申报》第23版刊登了一则广协书局广告,其中提到:

显然,广协书局的业务规模扩大,导致了占地规模的扩大,已经不限于“一百四十号”,而是向两侧延伸,从博物馆路转到了北京路。

1937年抗战爆发后,其各项业务基本陷于停顿。

二、牛津大学出版在华出版经营状况

广协书局以及之前的广学书局,分为英文部和中文部。英文部主要发售牛津大学出版社和美国哥伦比亚大学出版社出版的书籍。中文部主要发售中华医学会、中华卫生教育会出版的各种出版物,并代印代发中华护士会的教科书,发售《中华基督教文字索引》所载各书。1933年,《中华基督教文字索引》出版,扉页上写着“广协书局编发”“代中华基督教书报合会发行”。该书是由各书局目录集合而成,收录1932年发售的新书,李梅红特为之撰写“卷首语”,说明其编辑由来。

笔者也注意搜罗牛津大学出版社在中国推出的中英文版图书,希望就所见实物进行必要的实证性分析。以下主要从翻译出版牛津大学出版社原版图书中文版、出版牛津大学出版社英文原版图书的中国版,以及出版介绍中国情况的中文版图书三方面来分析牛津大学出版社早期在华的出版经营情况。

1. 翻译出版牛津大学出版社原版图书中文版

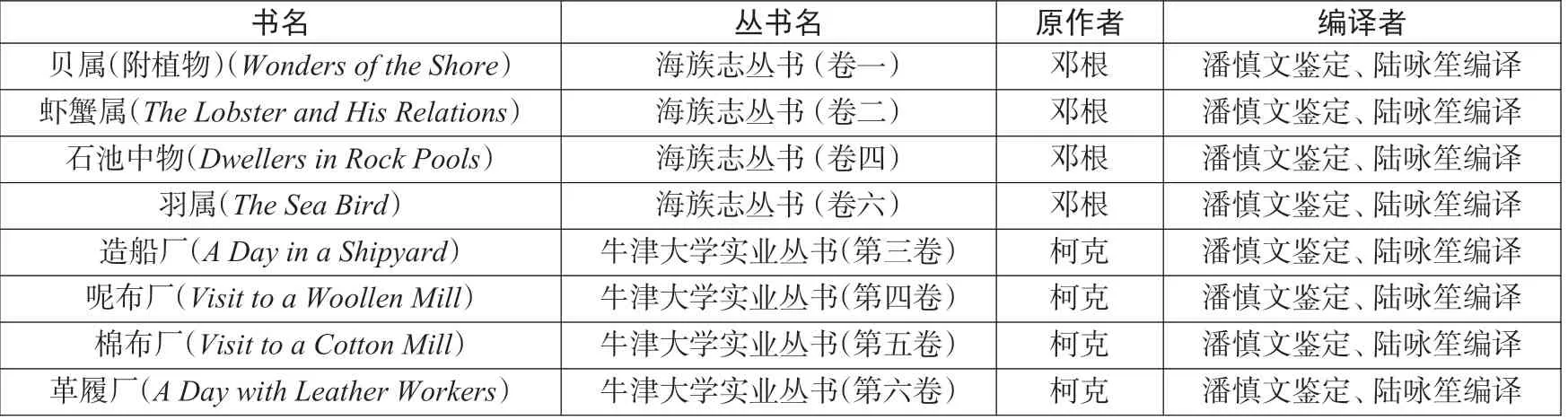

上文提到,至1918年牛津大学出版社和广学会已经在中国合作出版了8种图书,实际上指的就是1916年以“英国牛津图书公司”名义出版的8种中文书,分别为“海族志丛书”“牛津大学实业丛书”各4种。(见表1)

表1 8种中文书的书名及著译者信息

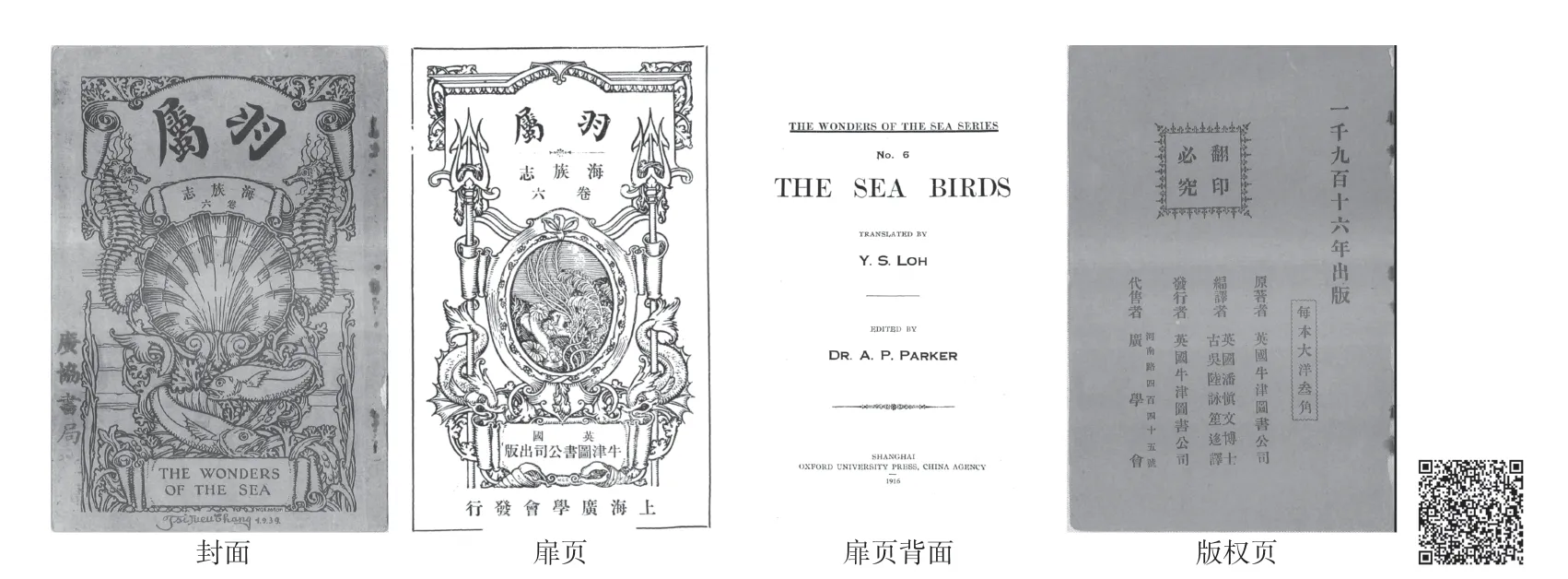

“海族志丛书”,英文原名为“The Wonders of the Sea Series”,一共6种,中国版只翻译出版了4种,未翻译的两种是卷三“The Starfish and His Relations(《海 星属》)”和卷五“Life in the Deep Sea(《深海生物》)”。

从《羽属》的封面可以看到,靠近书脊偏下方有后来打上的“广协书局”字样,最下方正中位置有购书者书写的英文名字和“1939”的购书年份。扉页的背面还标明“英国牛津图书公司”的英文名称是“Oxford University Press, China Agency”。版权页注明发行者是“英国牛津图书公司”,代售者是“广学会(河南路四百四十五号)”,“每本大洋三角”等信息。(见图5)

图5 《羽属》的封面、扉页及背面、版权页

“牛津大学实业丛书”正文第一页均标明原作者是“柯克”,即库克(Arthur O. Cooke),丛书名英文原名为Oxford Industrial Readers,一共6种,中国版只翻译出版了4种,其余两种情况不详。

(2)蛋白质含量的测定[10]:取100 μg/mL牛血清蛋白标准溶液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mL分别加入到试管中,用超纯水补充到1 mL,再分别加入5 mL考马斯亮蓝溶液并混合均匀,放置5 min后依次在595 nm处测定吸光度,用Excel软件进行直线回归分析,以吸光度为x,牛血清蛋白浓度为y,绘制标准曲线。

上述8种书的正文第一页均标明“美国潘慎文博士鉴定 古吴陆咏笙编译”。潘慎文(A.P. Parker),是美国监理会传教士,曾先后执掌苏州博习书院、上海中西书院和格致书院等,编辑出版了《八线备旨》《格物质学》《微积学》等图书,著述颇丰。陆咏笙具体情况不详,1913年曾和潘慎文辑译《天演辨正》(广学会出版),传播人由猿进化而来而非上帝创造的思想。1926年曾与陆费逵合办民立文具厂。

为了推销,上海广学会在1916年12月出版的《英国政策论》一书中为这8种图书刊登了广告,最后标明“代发行处上海河南路四百四十五号雷斯赉启”。

这8种书均没有写明印刷厂名称,而且从笔者所见的《羽属》和《虾蟹属》两种来看,其中有不少彩页,应该是在英国印刷装订,航运到上海售卖。或者是在英国印刷,在上海装订,也未可知。

2. 出版牛津大学出版社英文原版书

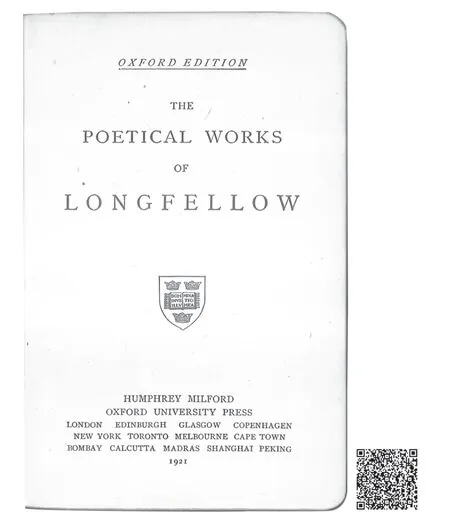

广学书局或广协书局也出版了不少牛津大学出版社英文原版书,这里介绍几种。笔者所见的牛津版The Poetical Works of Longfellow(《郎费罗诗作》),其扉页标明出版日期是1921年,而在全球的牛津大学出版社出版地名单中出现了“Shanghai”“Peking”(上海、北京)(见图6),排在西班牙的马德里(Madrid)之后。出版地中有北京,笔者估计是误写,由其社址在北京路而来,因为并没有任何史料表明牛津大学出版社在北京开展了业务。扉页同样出现“Peking”字样的还有The Poems of by Jean Ingelow(《简·英格罗诗集》)一书。

图6 广学书局出版的牛津大学出版社原版书中国版

另外,这一时期在售的图书从文人作家所记载的购书经历中也可窥见一斑。我国著名翻译家戈宝权曾在《我的“万卷书斋”》一文中说:

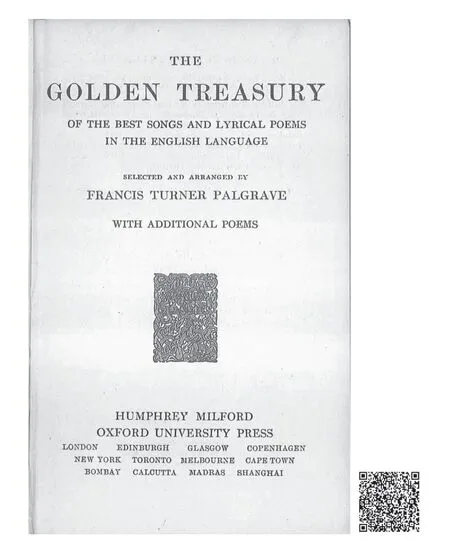

当时英美等国出版的书,定价都相当贵,但在上海北京路圆明园路口有家牛津大学图书公司,可以买到牛津出版社出版的袖珍本的《世界名著丛书》,它的原价每本两先令,合一块银元左右即可以买到一本。我就在那里买到了莫德夫妇用英文翻译的托尔斯泰的《二十三篇故事集》和长篇小说《复活》,还买到了牛津版的《金库诗选》等书。[7]

这里他把牛津大学出版社称为“牛津出版社”。其中“袖珍本的《世界名著丛书》”即牛津大学出版社推出的“World Classics”;“《金库诗选》”即“Golden Treasury”,全名是“The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language”,作者是帕尔梅拉夫(Francis Turner Palgrave)。该书1861年出版,广学书局的出版日期是1922年。(见图7)

图7 广学书局出版的牛津大学出版社《金库诗选》中国版

著名作家施蛰存也有类似的购书经历,他在《我的创作生活之历程》一文中提到:

还有一个投稿记录是成功的,那是《现代评论》居然给我刊出了两首诗《照灯照地》《古翁仲之对话》。其时我刚刚从牛津大学出版部买到了英译本的《海涅诗选》,它对于我的诗格也起到了作用。这两首诗便是当时的代表作了。[8]

这里他把牛津大学出版社称为“牛津大学出版部”,他买的是《海涅诗选》。《照灯照地》和《古翁仲之对话》(实为《古翁仲对话》)分别发表于《现代评论》1927年第6卷的第141期、第148期。

汪倜然在《读书月刊》1931年第1卷第3/4期发表《英文研究法》一文中提到要为想学好英语的学生推荐一本上年英国出版的英文字典,“这就是英国伦敦牛津大学书店(Oxford University Press)所出版的‘牛津小字典’(The Little Oxford Dictionary)”。而“这本字典在上海北京路四十四号广学书局可以买得到,每本原价两先令。连邮费约合华币二元不到点,和中国所出的英汉字典比较起来,价廉物美得多了”[9]。

笔者还见过一册Mystery Island(《神秘岛》),在扉页的背面标明是1929年在英国印刷,但是在封二则贴上了“广协书局总发行所”的标签。

3. 出版介绍中国情况的中文版图书

值得一提的是,刊登在《申报》1931年6月3日的广告说明这一期间牛津大学出版社还出版了一些推介中国情况的图书。该广告主推牛津大学出版社出版的《左传索引》(Index to the Tso Chuan)、《中国经典》(Chinese Classics)等图书。《左传索引》为前英国驻沪总领事傅兰塞(Everard Duncan Home Fraser)编纂,由牛津大学出版社出版发行,上海商务印书馆代为印刷,是中英两国出版社之间合作的见证。该广告特意提到,“傅君既殁,此书之版权归其夫人,乃承慨允付印。复蒙牛津大学图书公司之米尔福君力赞其成”。后面又提到“牛津大学图书公司米尔福君之襄助与上海商务印书馆在印刷此书之时力求精审,皆足使人感谢”。这里的“米尔福”显然就是时任牛津大学出版社出版人的米尔福德。

三、结语

笔者通过广泛搜索资料,梳理了英国牛津大学出版社在华开展业务的相关情况,并对其出版的图书作了一定的分析。总体而言,牛津大学出版社早期在华与广学会、广学书局和广协书局的合作并不成功,但为牛津大学出版社再次进入中国市场留下了宝贵的历史经验与启示。

牛津大学出版社进入中国市场的时间虽然比日本要早,但由于诸多原因,其在中国的经营远不如在日本的业务那么成功,1927年牛津大学出版社将在东亚的业务重心转向日本。1957年牛津大学出版社进入马来西亚和新加坡,1961年进入中国香港,并分别成立办事处。自此,牛津社开始大规模进入东亚市场。1983年,外语教学与研究出版社与牛津大学出版社签署了第一项版权贸易协议,即引进出版《牛津初级英语学习词典》和《牛津英语学习指南》。1986年,商务印书馆与英国牛津大学出版社合作出版《精选英汉·汉英词典》。随着在中国业务的不断扩大,它成为在对外开放以后与我国出版社合作最多的外国出版社之一。