高山峡谷地区老矿山复杂古采空区上部地质灾害分布及治理

2022-09-05邓鸿丙向俊兴姜庆钱赵正友

邓鸿丙 ,向俊兴 ,姜庆钱 ,陈 策 ,赵正友

(1.彝良县自然资源局,云南 彝良 657600;2.天地科技股份有限公司,北京 100013;3.彝良驰宏矿业有限公司,云南 彝良 657600)

0 引 言

彝良县毛坪铅锌矿位于云南省彝良县洛泽河镇,是云南省重要的铅锌资源基地,矿区矿产资源丰富,矿石品位高,明清时代就有开采活动,开采历史悠久,矿区已形成许多未处理、形状复杂和空间分布不确定的古采空区,随着断面尺寸和埋深的增大,硐室和巷道围岩破碎区和塑性区范围限制增大[1]。自2005 年以来,矿区范围内地表塌陷、地面开裂和井下采场(坑道)垮塌事故时有发生[2],严重威胁山坡上部村庄及下部工业场地安全,给矿山深部资源开发及残矿回采带来巨大的威胁。2009年,基于毛坪铅锌矿井下矿区的形成时间与形成特点,采用地球物理勘测法确定矿区古采空区位置、大小、形态和现状[3],通过建立古采空区三维模型,为矿区地表塌陷与井下古采空区治理提供了理论基础。2012年,受彝良“9·7”地震影响,矿山再次应用高密度电法及浅层震探等方法,查明地震形成崩塌和不稳定体的地质环境条件、形态特征(位置、形态、分布高程、几何尺寸、规模等)、水文地质条件、变形发育史、诱发因素等,综合分析危岩崩塌和不稳定体进一步破坏后的运行方式和轨迹,研究不同崩塌体积条件下崩塌运动的最大距离、不稳定体破坏模式及可能引起的其他次生灾害类型和规模,预测其滑落距离及破坏性,初步划定出可能造成的灾害范围,预测可能造成的灾情。矿山于2007 年、2012 年分批次对古采空区上部地质灾害进行治理,并建立了滑坡体在线安全监测系统,确保矿山安全生产的同时,有效保障了矿山工作人员及周边居民生命财产安全。

1 矿区地质背景

毛坪铅锌矿区内主干构造为石门坎背斜(区域上称之为花苗寨背斜),次为北东—南西向和北西—南东向展布的2组断裂构造。除此之外,在石门坎背斜西翼深部还发育着一些由北西—南东向的外力挤压形成的层间隐伏断裂和层间挤压滑动构造带。

矿区出露的地层有泥盆系上统宰格组(D3zg)、石炭系下统万寿山组(C1w)、石炭系下统灰页岩组(C1)、石炭系中统威宁组(C2w)、二叠系下统梁山组(P1l)、栖霞茅口组(P1q+m)、二叠系上统玄武岩组(P2β)及第四系(Q)。其中石炭系下统万寿山组(C1w)和二叠系下统梁山组(P1l)为含煤碎屑岩系,二叠系上统玄武岩组(P2β)为峨眉山玄武岩,第四系为残坡积物,其它地层均为碳酸盐岩建造。泥盆系上统宰格组(D3zg)、石炭系中统威宁组(C2w)为矿区主要容矿层,分别为Ⅰ号矿带;Ⅱ号矿带、Ⅲ号矿带、水炉矿段(S)矿体群和红尖山矿段(H)矿体群赋存层位。

2 地形地貌特征

毛坪铅锌矿区属构造侵蚀、溶蚀相间的高山峡谷地貌,分布于洛泽河的河谷地带,主要以临河斜坡地貌为主,地形高差变化较大,地形坡度较陡,属典型高山峡谷地形地貌,地表水主要沿地形坡度呈片状排泄,地表水系不明显。受地质构造活动及人为工程活动影响,矿区内山体走向零乱,沟谷深切,地形陡峻,沿其洛泽河流域,由于侵蚀切割剧烈,形成幼年期“V”字形河谷地形,两岸喀斯特地形发育,形成阶地、悬崖峭壁,一般平均坡度为35~60°,局部地段更为陡峭。区内海拔标高890~2 059.9 m,相对高差为1 169.9 m,具体分述如下:

场区后缘斜坡为构造侵蚀中高山地形地貌区,地形变化较大,总体高程大于1 500 m,地层主要为古生界石炭系地层,多以沉积岩为主,地质构造较发育,卸荷、裂隙发育,地层产状有利于边坡的稳定性,多形成陡峻的悬崖及岩石裸露区,但受节理、裂隙构造的影响,加之地震作用,形成了现在的崩、坡积变形破坏。表层松散层厚度较小,植被弱发育,主要以低矮的灌木为主。

总体而言,整个场区边坡坡面不甚平顺,总体为折线型坡,在坡面陡峭地段多出露基岩,在坡面较为平缓地段为第四系残坡积含碎石粉质粘土所覆盖。受人为影响,坡面大部分地段仅有杂草发育,局部地段有竹子或灌木发育,坡面植被总体欠发育,坡面水系不发育,降水主要沿坡面呈片状排泄,或沿裂隙面、拉裂变形破碎带直接下渗补给地下水。

3 矿山开采

毛坪铅锌矿床具有悠久的采矿历史,明清年间就有采铅炼银的记载,1956-04-08 以“江洪号(商号)”为主的63家私营小业主合并成立公私合营彝良铅锌矿,1956—1961 年隶属彝良县,1962年正式移交昭通地区工业局主管,1965年改名为“地方国营彝良县铅锌厂”,1966 年改名为“云南省彝良县红旗铅锌矿”,1979年改为“云南省昭通地区铅锌矿”,2002年,昭通地区撤地设市后改为“云南省昭通市铅锌矿”,2008 年改名为“云南驰宏锌锗股份有限公司昭通市铅锌矿”,2020年改为“彝良驰宏有限公司毛坪铅锌矿”。毛坪铅锌矿从建矿开始至今已有60多年的历史,采矿量由最初的每年几千吨提高到目前60万t/a开采量。开采方式均为地下开采,采矿方法由最初的削壁充填法、分段空场法、浅孔留矿法逐渐转换为下向膏体胶结充填采矿法。矿区经过多年开采,上部探明矿产资源已基本开采完毕,形成矿区自地表向下一定标高范围内错综复杂的古采空区。随着开采深度的增加,地压活动加剧,岩石力学问题也越来越突出[4],特别是当开采深度超过千米时,仅重力引起的地应力就已接近或超过岩体的单轴抗压强度,即使是极其稳固的岩体,开挖引起的暴露面使岩石从三维受载状态转入二维甚至一维受载状态时,也极易出现巷道或矿柱周边岩体的失稳破坏情况[5-6]。

4 地质灾害分布特征

毛坪铅锌矿位于洛泽河大峡谷内,呈现高山峡谷地貌,经历60 余年开采,目前主要开采+910、+760和+670中段[7],从地表至地下一定深度范围分布有自明清时期到解放前开采所遗留下来的古采遗留空区及巷道。

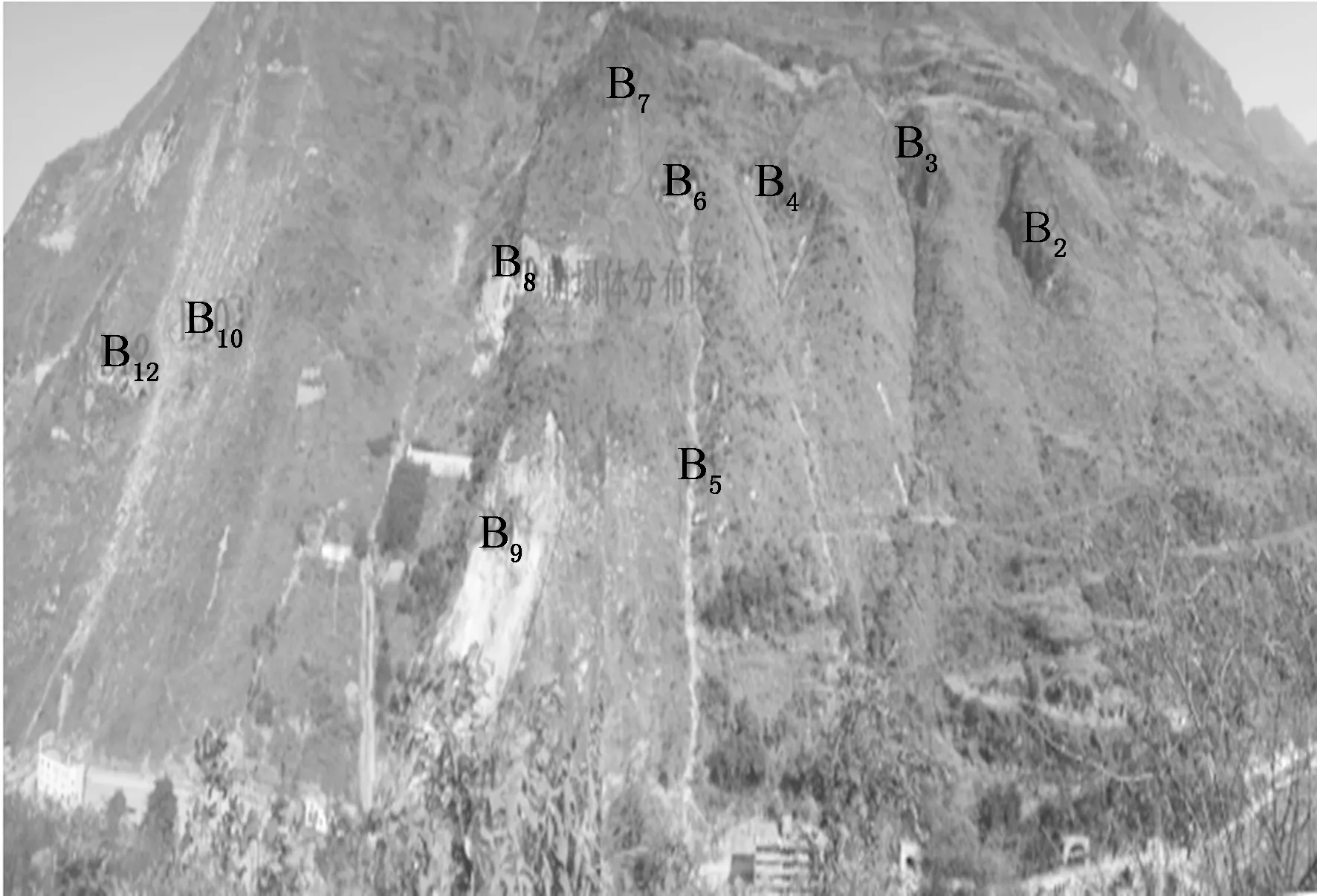

2005年,受古采煤空区垮塌及深部采场顶板垮塌的影响,改变了山体原岩应力状态,在地表发生塌陷,形成2个地表呈近椭圆形的T1、T2塌陷坑,如图1和图2所示。

图1 T1号塌陷坑(左)和T2号塌陷坑(右)

图2 矿山崩塌体地质灾害分布

2012年,受彝良县“9·7”地震影响,地表再次出现开裂,形成新的危岩体和滚石,存在随时失稳的危险,对矿山生态环境造成严重破坏,对山脚矿山工业场地及作业人员造成严重安全威胁[8-11]。

4.1 塌陷坑

(1)T1号塌陷坑位于冲沟中部,塌陷坑地表呈近椭圆形,长约30 m,宽约15 m,深约17.5 m,坑底直径约5 m,塌陷坑地表南侧最低标高为1 052.50 m,北东侧最高标高为1 069.40 m,地面高差16.60 m。2006年5月期间,T1号塌陷坑再次发生下陷,深度达到30 m,当年雨季被冲积物填满。

(2)T2号塌陷坑发育在边坡较陡的坡面,长条状,走向南北,长约80 m,宽约30 m,上缘已形成高陡坎,高约十几米,最长达二十几米,形成了数块危岩。

4.2 崩塌落石

崩塌堆积体多分布于坡体的中下部,坡体沿线均有分布,较为明显的有B7、B9两个崩塌体。B7崩塌体平面上运移具有随地势的降低而变宽的特点,呈扫帚状,范围内顺坡长约240 m,面积约18 300.0 m2,前缘高程910 m 左右,后缘高程1 160~1 165 m,崩塌体滚落坡向约246°,坡度35~47°不等;B9位于陡崖上,崩塌规模较大,块体较大,主要危害生产区和办公楼;其余崩塌体多以线性运移为主,前缘高程895~900 m,后缘高程1 140~1 150 m,崩塌体滚落坡向约251°,坡度约37~43°。崩塌体岩石块体一般在0.1~3.2 m3之间,主要表现为后缘薄且块体大、前缘厚块体小的特点。

4.3 地表裂隙

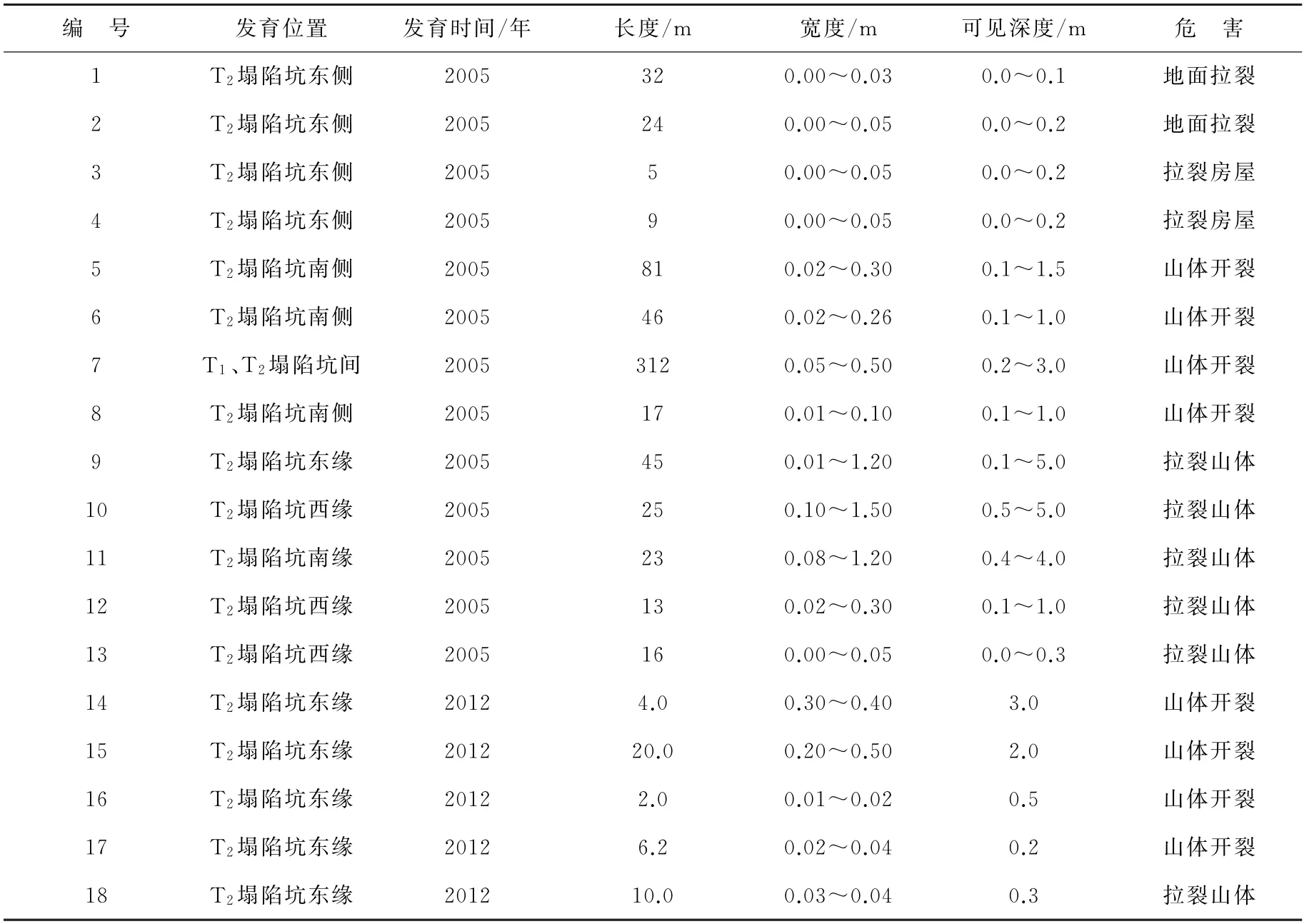

2006年,由于矿山开采导致井下采场下陷和垮塌,并与上部的古采空区连通,致使古采空区的地应力重新分布,发生矿(岩)柱断裂和损坏,致使古采空区顶板变形,并诱发古采空区的上部岩体开裂[12]。2012年,受彝良县“9·7”地震影响,山体再次出现地表裂缝。毛坪铅锌矿山体地表裂缝统计见表1。

表1 地表裂缝统计

4.4 空间分布

矿区受原采空区垮塌及深部采场顶板垮塌的影响,改变了山体原岩应力状态,在古采空区上部地表发生塌陷,同时受地震等活动影响,临河面悬崖及裸露岩石,形成崩塌、坡积变形破坏。

5 地质灾害孕育环境分析

5.1 地形地貌控制效应

毛坪铅锌矿主要矿体位于洛泽河的东侧,河东山体海拔标高为888~2 071 m,地形高差约1 183 m,地形坡度较陡,为崩塌的形成提供了基本条件。

5.2 地层岩性控制效应

矿区主要岩性为:泥盆系上统宰格组(D3)粗晶白云岩夹薄层页岩、灰质页岩;石炭系丰宁统(C1)、威宁统(C2)粗-细晶白云岩和灰岩与页岩和碳质页岩及其互层;二迭系下统(P1)泥质灰岩和页岩。崩塌体主要分布在泥盆系地层中,其次为石炭系,产状较陡,由于坡体植被不发育,岩石多以裸岩的方式出露于地表,受长期风化作用及构造作用,岩体节理裂隙较发育,在节理裂隙及层面组合下,岩体切割成块体,在重力或其它外力作用下岩块折断后产生变形破坏,形成不同的崩塌体,多在陡岩前坡面分布。在长期的地质作用下,崩塌体多为这种变形破坏模式,为崩塌的形成提供良好的物质基础。

5.3 大气降水控制效应

彝良县属亚热带与温带共存的季风立体气候区,夏季炎热,冬季偏暖,湿润,四季分明,无霜期长,光照较同纬度地区偏少。雨季主要集中在6~10月,在长期下雨或暴雨之后,水流沿节理裂隙进入岩体,易对岩体进行溶蚀,同时降低了岩石节理裂隙的粘聚力和摩擦力,增加了岩土体的重量,为崩塌的发生提供了促进作用。

5.4 地质构造控制效应

毛坪铅锌矿区地质构造主要包括背斜褶皱、断裂。构造节理发育,岩层弯曲、破碎,为崩塌的发生起到了控制作用;近年来,构造活动性有相对减弱的趋势。晚近期,区内以大面积抬升为主,且近期地壳上升速度在逐渐加快。地壳的相对不稳定性和地壳的活动造成了崩塌的发生和发展。

5.5 新构造运动及地震控制效应

区内新构造运动以第四系时期的上升运动为主,主旋律表现为河流强烈下切侵蚀,峡谷陡壁形成,支流迅猛的溯源侵蚀,导致本区河谷深狭,山坡陡立。

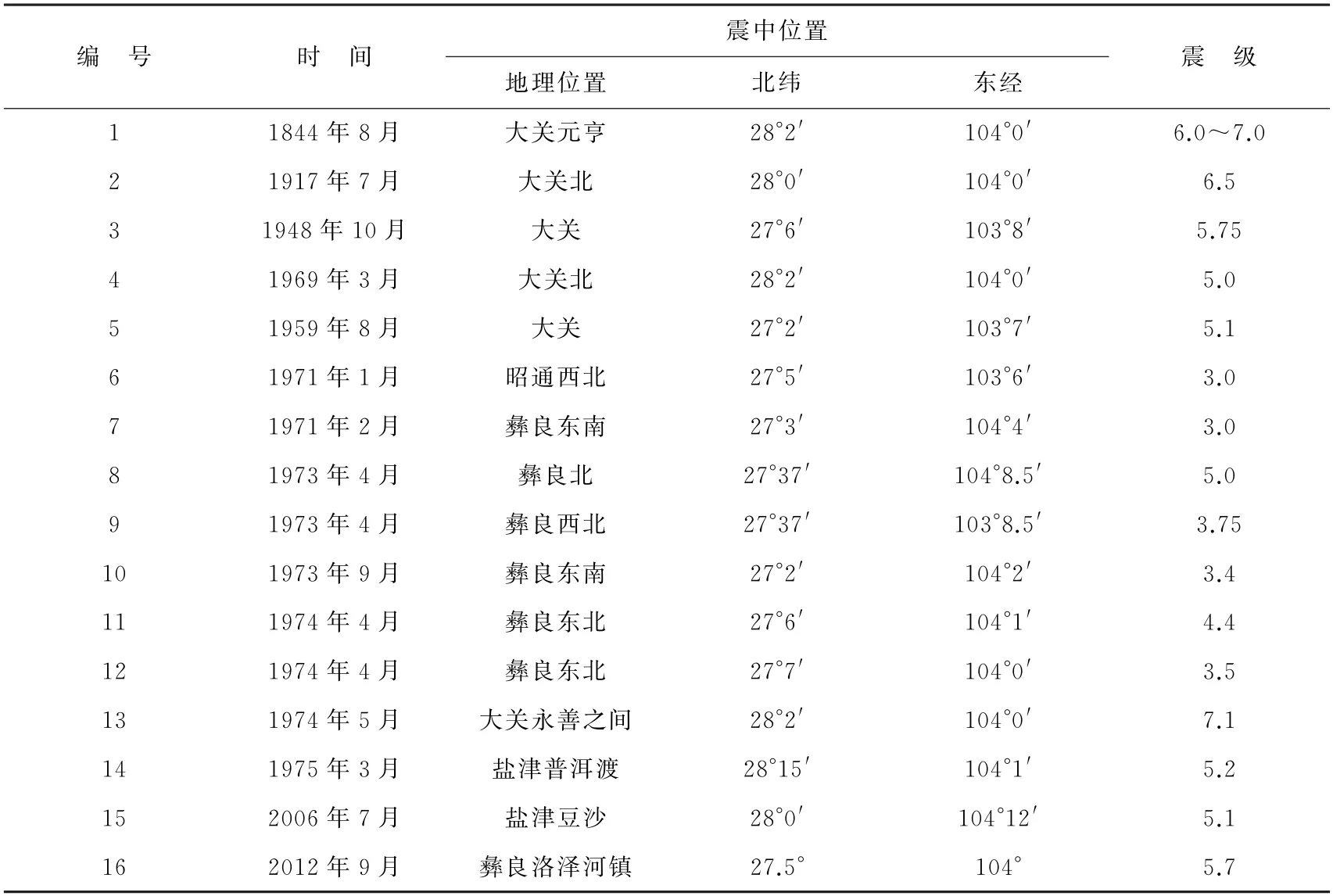

彝良县处于马关—大关地震带东南端,位置偏南。该地震带历史上地震活动频繁,自咸丰四年(1825年)起,已发生破坏性地震22次,其中6级以上地震6次,近年来,构造活动性有相对减弱的趋势。据《彝良县志》记载,从1844—1975年彝良县及邻县共发生3.5~7.1级地震14次。根据有关地震资料:马关—大关地震带活动频繁,时有大震发生,彝良县及临区历次地震情况见表2。

表2 彝良县及临近区域历次地震情况统计

根据《云南省地震动峰值加速度区划图》的划分和《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第3.2.4条及附录A 规定,彝良县抗震设防烈度为Ⅶ度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10 g。

5.6 人类工程活动控制效应

人类工程活动的影响主要表现在古采空区上部附近区域,采矿活动形成的采空区破坏了坡体内的原有应力,使得坡体内的应力需重新分布,而工作区内采矿历史长、且历史上采矿单位多,导致采空区分布复杂。复杂的采空区导致了坡体内的应力伴随着放炮震动不断重新分布,坡体内的软弱岩体承受不了不断重新分布的应力和放炮震动,力学强度大大降低,首先发生了垮塌,随之周边岩体在放炮震动及应力调整时也发生了垮塌,垮塌范围不断扩大,从而在山体地质灾害坡体内形成裂隙带、变形带,诱发地表塌陷。

6 地质灾害治理

6.1 “9·7”震前治理

彝良“9·7”地震前,治理区开展了一系列治理工程,主要的治理工程有:

(1)采用古采废石和尾砂对Ⅰ号矿带地表大明槽T2塌陷坑进行了回填。Ⅰ号矿带空区与地表连通、体积大,可能引发大规模的井下空区灾害和地表地质灾害。910 m 水平以上空区治理没有可利用的井巷工程,同时,Ⅰ号矿带空区治理必须考虑残矿资源回收的采矿环境改造[13]。矿区治理无论是现采空区的治理方法还是老采空区治理方法,都经济实惠而且操作简单,尤其老空区的治理,变废为宝,即解决了安全采空的问题,又解决了掘进废渣的排放和运输等难题[14]。因此,设计时选择“废石+全尾砂”联合充填法治理空区。

(2)采用钻孔注浆固结塌陷坑内的松散体[15]。毛坪铅锌矿深部岩体比较破碎,采用插管低压注水泥浆加固塌陷坑内松散体顶部[16],待其凝固后,施工注浆钻孔并进行高压注浆,当充填至塌陷坑坑顶0.5 m 时,按0.2∶1坡高放坡,预留钻探平台,先四周后中间钻探注浆孔,采用分段钻进,分段注浆;注浆孔钻探至下部坍塌松散体黄砂层内,控制注浆孔的底部标高为956.00 m。

(3)对山体裂缝进行充填、封堵,固结地面张裂缝,防止地表水沿张裂缝下渗对山体稳定造成不利影响。

(4)对局部存在的陡坎进行削坡处理;对可能形成滚石的危石进行清除;对不能清除的危岩体修建纵向支撑挡墙进行支撑处理;对山坡上分布的滚石进行处理。

(5)修建挡土墙,以维护山体边坡稳定,防止滚石对下部工业场地造成破坏。

(6)修建防洪排水沟,防止地表水渗入Ⅰ号矿带采空区。

6.2 “9·7”震后治理

根据毛坪铅锌矿古采空区上部及震后勘查、治理区崩塌以及一些不稳定危石灾害特征,结合治理区实际情况及治理难易程度,对基本稳定或不影响工业区及矿区建筑的灾害体不进行治理,对欠稳定或对工业区及人身安全影响较大的灾害体进行治理:

(1)清除:对欠稳定崩塌堆积体及危石采用清除的方法,主要针对B1、B2、B4、B5、B12、B13、B14、B15、B16、B17崩塌堆积体。将清除后块石通过人工运离山坡,防止形成新的灾害体。

(2)防护:针对工业区具体情况及保护对象,对山坡分布崩塌体及危岩体进行防护,主要针对B4、B6、B9及B10山体表面分布的危石。根据实际情况及施工难易程度,B4、B6采用被动防护的治理措施,在陡崖下布置被动防护网,或采用主动防护的治理措施,在陡崖崩塌体上挂主动防护网;B10山体表面分布的危石由于分布面积较广,且危石体积较小,采用被动防护网对降压站进行保护;B9崩塌体规模及危害较大,采用“格构式+锚索+挂网喷浆”的一套完整的防治体系治理措施,或采用桩板墙进行治理,以保证矿区建筑及工作人员的安全。

(3)支撑:由于部分崩塌体和危石的体积较大,不宜清除,清除后易产生新的灾害体,且考虑施工难易程度,采用支撑方法进行治理,主要针对B5、B8、B18,采用浆砌片石或钢筋混凝土柱进行支撑,以防止其对工业区及建筑物的危害。

(4)充填:为防止地表水下渗,使结构面强度降低,采用粘土充填或混凝土砂浆对地表裂缝进行充填治理。

(5)排水沟:大明槽北部山坳小型泥石流主要由泉水及地表水径流诱发,在此处建立排水沟,对该区域的泉水及地表水进行截、排,防止泥石流进一步扩大,危害工业生产。

7 地质灾害治理监测

为保证毛坪铅锌矿残留资源回收与空区治理工作能够安全有序进行,同时对矿山地表及井下地质灾害综合治理效果进行有效监测,保护地表工业场地设施及井下作业人员的安全,矿山在2012年建立了井下地压与地表边坡位移在线监测综合系统,后因地震原因,井下地压监测系统因被水淹没有再运行,而地表边坡位移监测系统因维护原因改为了人工监测。

2018年,为评估矿山边坡地质灾害防治工作的实际效果和长期监测滑坡体和挡墙结构的稳定性,矿山建立了一套覆盖古采空区上部塌陷区及周边山坡表面的位移在线监测预警系统,采用在线监测为主、人工监测为辅的联合监测方式对矿山整体区域地质灾害体进行监测预警。

8 结 论

通过对高山峡谷地区毛坪铅锌矿老矿山复杂古采空区上部地质灾害分布分析与治理,总结采矿工程地质灾害效应的主要表现形式及治理措施,得到如下认识:

(1)毛坪铅锌矿地质灾害链的形成与矿区古采空区、采矿活动、地震、地形地貌关系密不可分。受矿山多年开采形成的古采空区影响,在特殊地形地貌条件下,矿山在持续开采、地震等因素作用下,矿区地质灾害广泛分布,形成了一系列空间位置和周界受古采空区控制的地表塌陷、山体开裂、崩塌等地质灾害。

(2)古采空区的形成是矿区地质灾害链形成的源头。随着矿山的不断开采,古采空区空间分布的不断加大,在深部采矿活动、地震应力的作用下,采空区周界应力不断变化,易形成以古采空区为中心的地表塌陷、山体开裂、崩塌等地质灾害链。

(3)矿区采取对古采空区塌陷区进行充填、钻孔注浆固结塌陷坑松散体、充填山体裂缝、清除支撑崩塌体等地质灾害治理措施,有效治理了矿区因古采空区诱发的一系列地质灾害,并建立了一套覆盖古采空区上部塌陷区及周边山坡表面的位移在线监测预警系统,保障了矿山及周边居民生命财产安全。