信息采纳理论及其在信息系统研究领域的应用与展望

2022-09-01古丽米娜袁勤俭

古丽米娜 袁勤俭

(南京大学信息管理学院,江苏 南京 210023)

信息采纳理论(Information Adoption Theory,简称“IAT”)最早由Sussman S W等于2003年提出,其核心思想是:信息影响人们决策的过程可以看作是信息采纳的过程,信息采纳的前因变量是信息有用性,信息有用性又由信息本身的属性和信息接收者的行为共同决定[1]。

作为在线信息传播与沟通情境中影响用户决策的重要理论,IAT在信息有用性的影响因素、信息采纳的影响因素、购买决策的影响因素等研究中得到了广泛的应用。尽管IAT在信息系统领域中的应用已经积累了丰硕的研究成果,但目前学界仍未见IAT在信息系统领域应用的综述性文献。鉴于此,为帮助学界深入了解IAT,并进一步把握其发展与应用现状,本文在介绍IAT的起源及演化后,将对IAT在国内外信息系统中的应用现状进行梳理与归纳,并在此基础上总结现有研究局限以及今后值得关注的潜在研究方向。

1 IAT的起源与演化

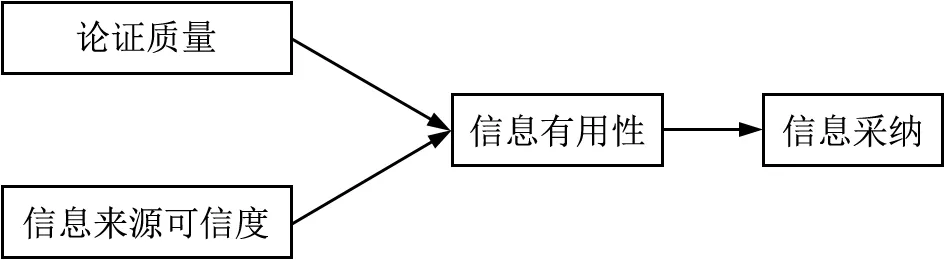

为了解释人们评估建议等信息并对其采纳的过程,Sussman S W等借鉴了技术接受模型[2]中的感知有用性变量,提出了信息有用性是信息采纳的前因变量,同时吸收了精细加工可能性模型[3]中的中心路径和边缘路径的思想,将论证质量视为中心路径,信息来源可信度视为边缘路径,来解释对信息有用性的评估过程,从而建立了由论证质量、信息来源可信度、信息有用性、信息采纳构成初始的信息采纳模型(The Model of Information Adoption,简称“IAM”),如图1所示。该模型指出,论证质量和信息来源可信度正向影响信息有用性,信息有用性又正向影响信息采纳。其中,论证质量是指信息中所包含的论据的说服力[4],是信息接收者对信息内容本身的感知,由信息的完整性、一致性和准确性进行测量;信息来源可信度是指信息接收者认为信息来源是有作用的、可信的且值得信赖的程度,它并不反映信息本身的情况[1],由信息撰写者的专业能力、个人可信任度和可靠性进行测量;信息有用性是指信息接收者对信息效用方面的感知程度,它是采纳行为的一个前因变量[5];信息采纳是指信息接收者对信息进行评估,认为其有意义并采纳其所呈现内容,是一个个人层面处理信息的过程[6]。信息采纳过程是知识转移的内化阶段,在这个阶段,显性信息被转化为内在知识和意义[7]。

图1 初始的信息采纳模型

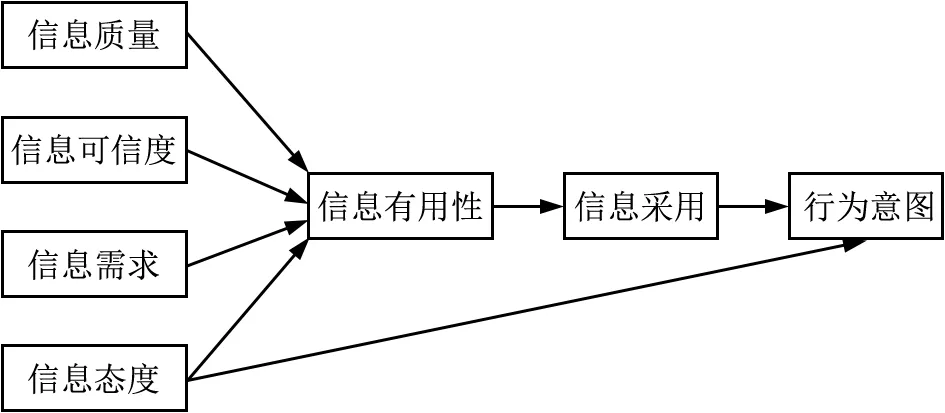

信息采纳模型的优点是用非常简洁的方式阐述了信息采纳理论的核心观点,但是该模型只关注了论证质量、信息来源可信度和信息有用性等信息自身的特点,却忽视了信息接收者作为处理信息的主体的作用。然而,关注信息接收者的行为也至关重要。为此,Erkan I等引入了理性行为理论[8]中的行为意图和态度两个变量,并根据前人的研究[9-11],吸收了信息需求变量,将信息需求、信息态度和行意图作为解释信息接收者行为的因素补充到初始的信息采纳模型之中,并将初始的信息采纳模型中的论证质量调整为信息质量,信息来源可信度调整为信息可信度,提出了扩展的信息采纳模型[12]。

图2 扩展的信息采纳模型

2 IAT在信息系统研究领域的应用进展

2.1 IAT在信息有用性的影响因素研究中的应用

在线信息传播与沟通情境中,信息接收者阅读并判断在线信息的有用性,并对其进行有目的性的选择与利用正是信息采纳过程的体现,因此,不少学者从IAT角度出发,探究了在线信息有用性的影响因素。

学者们从不同角度出发,对论证质量维度进行具化,探究其对信息有用性的影响。黄卫来等从天猫网获取数据,研究了影响网购评价信息有用性的因素,他们以评价信息内容的有效性、详细性和及时性来衡量论证质量,结果表明评价信息内容的有效性和详细性对评价信息有用性有显著影响,而及时性的影响不显著[13]。Cheung C M K等从OpenRice获取数据,将论证质量分为相关性、及时性、准确性和全面性4个维度,以考察影响餐饮评论的感知有用性的因素,结果表明全面性和相关性是评价有用性的关键影响因素,但准确性和及时性的影响并不显著[14]。然而,郜雁等则指出,详尽性、及时性以及相关性是豆瓣影评中有效的影响因素,准确性的影响也不显著[15]。同样,Choi S在分析YouTube旅游信息有用性时也表示,论证质量维度中的相关性会正向影响感知有用性,他们还强调,充分性和生动性也同样是影响因素[16]。此外,Daradkeh M K在探寻在线开放创新社区中UGC有用性时发现,信息的及时性和完整性对UGC的有用性有积极影响[17]。Jun M则探究了家庭代餐产品信息有用性的影响因素,结果表明在论证质量维度,相关性和中立性对信息有用性有显著影响,但简洁性没有[18]。殷国鹏等也关注了豆瓣在线评论的有用性,他们以评论长度和评论星级衡量评论质量,结果表明评论长度与在线评论有用性为正相关关系,评论星级极端性与在线评论有用性为负相关关系[19]。此外,张艳辉等从淘宝获取数据,以有效评论数、中差评、上传图片刻画评论的信息质量,结果表明以上变量都对评论有用性具有显著的正向影响,其中,卖家回复起到了中介作用[20]。

部分学者不仅探究了论证质量对信息有用性的影响,还分析了信息来源可信度对信息有用性的影响。郜雁等以UGC信源专业性和可信性来衡量信息来源可信度,结果表明以上变量对UGC有用性都没有影响[15]。黄卫来等则以评价信息内容可信度与评价者可信度来衡量信息来源可信度,结果也表明信息来源可信度对信息有用性的影响效果不显著[13]。然而,Choi S发现,信息来源可信度维度中的实验性、熟悉性都是影响感知有用性的重要因素[16]。此外,Cheung C M K等将信息来源可信度维度分为专业度和信誉进行考察,结果表明专业度与信誉对信息有用性并无影响[14]。Jun M则发现,在信息来源可信度维度,真实性、专业性和信誉对信息有用性有显著影响[18]。此外,Daradkeh M K发现,先前的用户经验对UGC的有用性没有影响,而积极的用户贡献对UGC的有用性有积极影响[17]。殷国鹏等则指出,从评论者角度来说,评论者中心度与在线评论有用性之间为倒U型关系,评论者历史发表数量、参加群组情况与在线评论有用性之间关系未得到足够的实证支持[19]。

由上可知,现有研究主要以信息长度、相关性、准确性、及时性、全面性等角度具化论证质量,从信源的专业性、信誉、真实性等方面衡量信息来源可信度,考察了它们对信息有用性的影响。然而,现有的研究还存在一些不足之处:①在当前的研究中,信息的及时性、信息来源的专业性、信息来源的声誉等决定性因素对信息有用性的影响仍存在不一致的结论;②在当前的研究中,信息有用性的影响因素维度考虑不完整。例如,论证质量维度未关注信息的细节、语言风格等因素;信息来源可信度维度未关注信息撰写者与阅读者之间的社会网关系、评论好评比率等因素;③由于部分网站提供的阅读者所能够获取和处理的评论撰写者相关信息非常有限(如天猫可获取的评论撰写者相关信息与豆瓣相比更为有限),因此,阅读者无法过多依赖信息来源可信度路径对信息做出判断。然而,若这些信息得到进一步扩展和完善,研究结果可能会有所差异。

2.2 IAT在信息采纳的影响因素研究中的应用

IAT本身就是为了解释信息接收者评估信息的有用性进而做出决策的过程而提出的理论,因此,不少学者将其应用于采纳意图和采纳行为的相关研究。

2.2.1 IAT在采纳意图的影响因素研究中的应用

部分学者从IAT视角出发探究了影响采纳意图的因素。Phung M T等在Erkan I等[12]的研究基础上探究了越南移动用户采纳新产品的意图的影响,结果表明信息质量、信息可信度、信息需求和信息态度通过信息有用性和信息采纳间接影响用户采纳新产品的意图[21]。Tapanainen T等则将大五人格模型和IAT进行整合,以越南社交媒体用户为研究对象,考察了影响选择旅游目的地的意图的因素,结果表明信息质量和信息可信度会影响旅游目的地的选择意图,其中,信息有用性和信息采纳起着中介作用,他们还强调,个性也会影响旅游目的地的采纳意图[22]。

此外,Han Y等以中国参与者为研究对象,通过整合IAT和HBM分析了影响中国公众采纳在线健康信息的因素,结果表明在线健康信息的采纳意图受到信息特征、人们对信息优缺点的看法以及自我效能的影响,其中,感知有用性起着中介作用[23]。Zhang G等探讨了影响中国通勤者选择路线的因素,结果表明信息相关性、信息准确性、信源专业性、信源完整性通过有用性间接影响通勤者的采纳意图[24]。Mensah I K等则研究了在新冠疫情背景下,中国公民对信息化电子政务服务的采纳意图,结果表明信息质量、信息可信度、信息适宜性和信息便利性对采纳意图和推荐意图有正向影响作用,其中,有用性起着中介作用[25]。Chong A Y L等则以中国的旅游网站为研究平台预测用户旅行决策,他们将评论相关性、及时性等因素作为电子口碑论证质量指标,将信息来源可信度、信息来源专业性等因素作为电子口碑的可信度指标,指出电子口碑的论证质量和可信度正向影响电子口碑的感知有用性,进而影响信息采纳,最终影响采纳电子口碑进行旅行规划的意图[26]。

此外,项典典等以移动智能手机网购为研究情境,以中国用户为研究对象,结合期望确认理论[27],构建了感知信息质量对信息采纳态度的影响模型,他们的实证研究结果发现,感知信息质量对信息采纳态度的影响存在主客观两条影响路径,主观路径体现在对信息的态度认知,这种认知直接对采纳态度产生影响,而客观路径则通过信息决策结果反馈,即信息搜寻努力与网购满意度起中介作用[28]。金晓玲等则探寻了影响中国受众健康信息采纳意图的因素,结果表明除健康信息质量和信息来源可信度会对移动社交媒体用户的健康信息采纳意图产生影响外,不同类型的用户之间健康传播效应也存在显著差异[29]。

2.2.2 IAT在采纳行为的影响因素研究中的应用

部分学者从IAT视角出发探究了影响信息采纳行为的因素。Peng L等研究了中国女性消费者在使用时尚购物指南网站时的信息采纳过程,结果表明信息质量和信息来源可信度对信息有用性有显著影响,而信息有用性又对信息采纳有显著影响[30]。Shen X L等以中国香港地区的学生为研究对象,分析了影响维基百科信息采纳的因素,他们也发现,信息来源可信度会影响信息采纳,他们还强调,信息完整性与格式同样也影响信息采纳,其中,信息有用性与信任起着中介作用[31]。再者,Rabjohn N等探寻了中国消费者在使用OpenRice餐饮评价网站时信息采纳的影响因素,他们提出,信息来源可信度以及相关性、及时性、准确性、可理解性是影响信息采纳的关键因素,其中,信息有用性起中介作用[32]。此外,王军等关注了淘宝运动鞋的初始评论和追加评论,基于评论的效价分析了不同变化类型的评论(一致性评论/矛盾性评论)对消费者信息采纳的影响,他们表示,一致性和矛盾性在线评论通过影响感知有用性进而间接影响消费者的信息采纳[33]。此外,Salehi E S等在初始IAM模型的基础上增加了网站质量构念,以美国俄亥俄州学生为对象,调查了在餐厅评论网站的信息采纳机制,结果表明信息质量和信息来源可信度与信息有用性显著正相关,信息有用性、网站质量与信息采纳显著正相关[34]。Tseng S Y则引入了感知风险,以考察影响用户采纳旅游网站信息的因素,结果表明论证质量和信息来源可信度通过感知有用性有效说服顾客采纳旅游网站的信息,感知风险可以直接或通过信息有用性间接影响信息采纳[35]。此外,Shen X L等在初始的IAM的基础上纳入了羊群视角,探究了中国网络社区用户对豆瓣在线评论的采纳,结果也表明论证质量与信息来源可信度通过影响信息有用性间接影响信息采纳,他们还指出,模仿他人和折扣自己的信息这两个羊群因素都与信息采纳正相关[36]。目前的研究大多集中在采纳后信息接收者的行为变化上,而忽略了与社交媒体平台的特点、情感和态度有关的源头因素,因此,Hua Y等提出,服务业的UGC采纳行为应考虑人机信任、用户—平台信任和平台特征相关因素[37]。

除上述中介作用之外,部分学者还探究了信息采纳的直接影响因素。齐托托等将IAT应用在知识付费领域,以知乎live为研究情境,构建了知识付费行为的影响因素模型,他们指出,产品描述的信息质量由详尽性、生动性与相关性刻画,知识生产者的可信度由声誉、经验和信息完备性刻画,且以上因素都直接影响知识付费行为[38]。Liu J等则考察了新冠疫情期间中国人对COVID-19相关视频的喜爱程度的影响因素,结果表明信息质量(由视频长度、标题长度、描述长度、视频类型、实用性表达和医疗信息的内容指标来衡量)和信息来源可信度(由信息来源可靠性、上传者影响力、上传者认证类型来衡量)会直接影响视频喜爱程度,具体来说,视频长度短、描述长、视频来源更可靠、医疗信息含量更低的视频更能得到受众欢迎,且不同内容类型的视频在不同程度上吸引了受众[39]。

由上可知,现有研究主要从IAT视角出发,分析了不同情境下的信息采纳机制。然而,现有的研究还存在一些不足之处:①部分研究忽视了文化差异带来的信息接收者行为差异,但是东方文化强调集体,会重视人与人之间的联结,而西方文化则关注个体。信息接收者对信息来源可信度进行处理时可能会受到文化的影响,不同文化背景下的信息接收者的信息行为可能会存在差异;②部分研究仅限于某个特定平台,尽管单一平台的研究结果在统计学上有意义,但平台间的设计风格差异性、用户群体差异性等因素也会影响信息采纳,不同的平台得出的研究结论可能会有所差异;③部分研究只分析了信息采纳意图,并未分析用户的实际信息采纳行为,然而,产生信息采纳意图不一定会导致信息采纳行为的实际发生,不能简单的将二者等同。

2.3 IAT在购买决策的影响因素研究中的应用

由于网购环境的虚拟性,消费者无法知晓产品的具体形态,更无法判断产品的质量高低,而在线评论等描述产品的信息在一定程度上可以降低信息不对称带来的网购风险,消费者对该类信息的采纳会进一步影响其购买决策,因此,不少学者应用IAT研究了影响消费者购买决策的因素。

Bueno S等以IAT为基础,考察了C2C背景下淘宝网消费者购买意图的影响因素,结果表明服务质量会正向影响电子商务满意度,而电子商务满意度、论证质量和信息来源可信度会正向影响购买意图[40]。Zhu D H等则表示,在C2C模式中,论证质量、信息来源可信度和联系强度正向影响购买决策,其中,产品有用性评估起着中介作用[41],Haque R等将这一研究模型应用于孟加拉国的领域,他们的实证研究得到了同样的结论[42]。此外,Jamil R A等将信息语言视为中心线索,通过对比YouTube的信息来源来探寻影响消费者购买决策的因素,结果表明论证质量和信息语言正向影响信息有用性,然而,令人惊讶的是,结果表明信息来源可信度负向影响信息有用性,信息有用性又会正向影响购买决策[43]。Abedi E等还基于社交网络环境分析了电子口碑对消费者购买意图的影响,结果表明电子口碑的信息质量和电子口碑的信息可信度对电子口碑信息有用性有积极影响,电子口碑的信息有用性对电子口碑的信息采纳有积极影响,其中,消费者对电子口碑的态度起到中介作用,同时,对电子口碑的态度和电子口碑信息采纳都对购买意图有显著的影响[44]。Erkan I等则指出,信息质量、信息可信度、信息需求、信息态度正向影响信息有用性,信息有用性正向影响信息采纳,信息采纳则正向影响购买意图[12]。Leong C M等在他们的研究基础上增加了信息任务因素来分析电子口碑信息特征和消费者的信息行为对购买意图的影响,结果表明信息质量、信息可信度、信息任务和信息态度正向影响信息的有用性,信息有用性正向影响信息采纳,信息采纳正向影响购买意图[45]。此外,Fard M H等将IAT与TAM进行整合以考查病毒式营销对移动应用用户购买意图的影响,结果表明论证质量积极影响应用程序的感知有用性和感知易用性,信息来源可信度和信息的数量积极影响应用程序感知有用性,感知有用性和感知易用性积极影响购买态度,进而积极影响用户的购买意图[46]。Song B L等则关注了旅游社交网站的信息采纳,结果表明论证质量、信息来源可信度、信息量和情感词的理解对电子口碑的感知有用性有积极影响,感知有用性对电子口碑的采纳有积极影响,而电子口碑采纳又对购买意图有积极影响[47]。Gunawan D D等也吸收了TRA的思想,并引入感知风险、社会融合、社会影响变量,以探究SNM病毒式营销对购买意图的影响,结果表明论证质量和来源可信度正向影响信息有用性态度,从而正向影响购买意图,他们还强调,社会融合对主观规范没有直接影响,社会影响与SNM网站的感知风险一起影响了消费者的购买意图[48]。

在调节作用中,Bueno S等考虑了性别和年龄的调节作用,结果表明女性比男性更关注消费者的意见,老年人比年轻人更加关注电商满意度和来源可信度[40]。Zhu D H等则发现,关系类型在联系强度与产品有用性评估之间起着调节作用[41]。此外,Jamil R A等表示,对网络信息的怀疑阻碍了论证质量和信息语言对信息有用性的影响[43]。

由上可知,现有研究主要在IAT角度出发,探究影响消费者购买决策的因素。然而,现有的研究还存在一些不足之处:①随着推荐算法的快速发展和大数据技术的广泛应用,平台会对信息接收者进行个性化推荐,由于个性化推荐建立在海量数据挖掘的基础上,更能把握信息接收者的喜好,因此,探究购买决策的影响因素时也应考虑个性化推荐;②现有的研究关注的调节变量较少,仅考虑了年龄、性别、关系类型和信息怀疑的调节作用,却忽视了收入水平、从众心理、产品类型等因素的调节作用;③现有的研究未关注隐私、安全相关的因素对购买决策的影响。网络购物的实现必然伴随着个人信息的提供,这是电子商务网站得以生存、消费者获取购物服务的必要条件,不断深入的信息收集、处理和利用使得消费者对于隐私更加关注,消费者隐私关注可能会对其网购行为产生一定的影响[49]。

3 结论与展望

自Sussman S W率先提出信息采纳理论后,其发展大致经历了由基础模型到扩展模型的转变,且研究者在拓展模型应用领域、提升模型准确性等方向仍在不断探索。此外,由于信息采纳理论在信息影响人们决策的过程方面有很好的解释能力,大量学者将其应用于采纳行为研究中,已经涌现出丰硕的研究成果。这些成果主要集中在“信息有用性的影响因素研究”“信息采纳的影响因素研究”“购买决策的影响因素研究”3个方面。

通过文献综述可以发现,现存研究存在以下不足之处:①信息有用性的影响因素存在争议;②信息有用性的影响因素维度考虑不完整;③部分研究仍以行为意图代替实际行为;④在信息采纳研究过程中,忽视了个性化推荐的影响;⑤未考虑不同文化背景下信息接收者的信息行为差异性。

为弥补当前研究的不足,未来的信息系统领域中应用IAT的研究应该注意以下几点:①在当前的研究中,信息的及时性、信息来源的专业性、信息来源的声誉等决定性因素的作用仍存在不一致的结论,在未来的研究中可以通过扩大样本量、拓展应用场景、讨论各影响因素在不同场景中的作用,并对研究结果进行分析和归纳以得出一般性的结论;②在当前的研究中,信息有用性的影响因素维度考虑不完整,在未来的研究中可以关注论证质量维度中的信息细节、语言风格等因素,以及信息来源可信度维度中的信息撰写者与阅读者之间的社会网关系、评论好评比率等因素对信息有用性的影响;③在未来的研究中可以尽可能地收集采纳行为数据,在采纳行为意图研究的基础上进一步探索IAT的要素对采纳行为的影响,完善信息采纳行为研究;④随着大数据技术迅猛发展,平台对信息接收者提供个性化的信息服务和决策支持在一定程度上也会影响信息接收者的信息采纳,在未来的研究中可以考虑个性化推荐的作用;⑤在信息采纳研究中,个体行为差异普遍存在,信息接收者作为处理信息的主体,其文化背景差异也会影响其采纳行为,在未来的研究中可以对被试人群进一步细分展开调查,关注文化背景所带来的差异,检验现有结论在多文化背景中的适用性。