反垄断法规制轴辐型算法共谋的理论逻辑与制度重构

2022-09-01谭娜娜厦门大学法学院

谭娜娜 / 厦门大学法学院

一、问题的提出

大数据作为数字经济的中枢神经,其基础性与核心性地位逐渐凸显,成为互联网平台立足市场、独占鳌头的关键资产。1. 2019年10月,党的十九届四中全会提出“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献,按贡献决定报酬的机制。”首次将数据纳入生产要素体系,并上升为国际基础战略性资源。2020年4月,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,进一步明确“加快培育数据要素市场”。目前我国互联网经济发展尚且处于起步阶段,算法的使用成为众多互联网企业进行商业决策、定价机制的不二选择。2017年10月,欧委员会发布报告统计指出,目前超过2/3的经营者都在使用算法来跟进竞争对手策略。2. See “Final Report on the E-commerce Sector Inquiry”, Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Available at: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_fi nal_report_en.pdf, Oct.5,2017. Accessed on Jun 10, 2019.世界上最大的电商平台“亚马逊”上,85%的商家正使用Buy Box算法来实现自动定价。3. See Le Chen et al., An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace, in Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016, pp.1339-1440.

算法本质上具有强大的收集、计算和分析数据能力,蕴含着造福人类社会和促进经济发展的巨大力量。但以数据为基础的算法经济表面营造了竞争状态,暗地却“心照不宣”地利用算法达成共谋,减少消费者福利的同时,算法的技术隐蔽性也增加了反垄断执法难度。4. See OECD (2017): “Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age”. Accessed on April 1, 2021, pp.7-9.轴辐型算法共谋是弱人工智能时代常发的一种算法共谋行为,是一个复杂且新型的反竞争模型,指同一套动态定价算法(轴心)为同行业之间众多经营者(辐轮)共同使用,处理相关数据并及时对市场价格波动做出回应,从而导致市场中的企业整体呈现出“横向定价趋同”。2021年2月7日国务院发布的《平台经济领域的反垄断指南》中“轴辐协议”作为专门的法律术语出现,却反而使轴辐协议法律定性陷入不明。5. 《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(国反垄发〔2021〕1号)第八条单独列明了轴辐协议,同时认为轴辐协议可能构成《反垄断法》所规定的第十三条、第十四条规制的垄断协议。进一步将轴辐协议与传统二分垄断协议相割裂。理论研究方面,目前我国既有研究更多集中于对算法共谋的概括性规制,6. 参见钟原:《大数据时代垄断协议规制的法律困境及其类型化解决思路》,载《天府新论》2018年第2期;唐要家、尹钰锋:《算法合谋的反垄断规制及其工具创新研究》,载《产经评论》2020年第2期;吴太轩、谭娜娜:《算法默示合谋反垄断规制困境及其对策》,载《竞争政策研究》2020年第6期。虽在一定程度上提供了有益见解,但专门针对轴辐型算法共谋的研究尚付阙如。实践中,Uber案7. Meyer v. Uber Technologies, Inc., 868 F.3d 66 (2017).中所涉及的轴辐型算法共谋弊端并非一时阵痛,规制理论和制度的同步缺失也使得轴辐型算法共谋可能在平台经济下成为常态。有鉴于此,为引导“算法”公正运行,有必要从制度的内生机理探觅反垄断法规制轴辐型算法共谋的理论逻辑,揭示轴辐型算法共谋所生发的竞争隐忧,拓补私法规制所存在的学理欠缺。在规制平台垄断这一机遇下,应深入探析轴辐型算法共谋的认定挑战、竞争分析工具选择、归责困境,并在此基础上厘清反垄断法规制轴辐型算法共谋之努力方向,从而实现“算法公正运行”,驱动我国平台经济健康高速发展。

二、反垄断法规制轴辐型算法共谋的理论逻辑

(一)反垄断法规制轴辐型算法共谋的必要性探求

1.现实必要性:纠正轴辐型算法共谋所生发的竞争隐忧

轴辐型算法共谋作为算法工具应用下的产物,不仅能够提升市场效率,同时也推动着平台经济数字化,从而展现出利竞争的一面。虽然其是平台经济时代创新性产物,但创新性产物具有正向价值的同时也兼具负面影响——颠覆破坏性,从而引发反竞争效果行为,助长不良的市场竞争风气。就轴辐型算法共谋的反竞争效果而言,英国竞争与市场管理局(The UK Competition and Markets Authority)对这种“中心辐射”(hub-and-spoke)的算法结构表达了最大的担忧——“因为它只要求企业采用相同的算法定价模型”。实际上同类算法的广泛应用,会逐渐创造出甚至主导同步涨价行为。8. Posner, Eric A. and Sunstein, Cass R., “Moral Commitments in Cost-Benefi t Analysis,” University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 802, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 620, March 8, 2017, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2930450. Accessed on Jan 12, 2021.具言之,轴辐型算法共谋所引发竞争隐忧主要表现为以下两个维度。

一方面,减损消费者福利维度。微观经济学揭示,竞争与垄断市场下分别确定的均衡产量与价格并非一致,9. [美]曼昆:《经济学原理》,梁小民、梁砾译,北京大学出版社2009年版,第347-350页。算法驱动的价格实际上可能会高于边际成本。这意味着在购买相同数量的产品或服务时,轴辐型算法共谋下的互联网消费者要比在竞争条件下所接受的价格更高,从而产生垄断利润。例如在Uber平台上,乘客无法和司机进行直接议价,而统一使用Uber平台算法进行定价,而这种算法模拟下的动态价格往往高于市场真实价格。同时算法加强了经营者收集信息的能力,提高了供给侧的市场透明度和企业的互动频率。且算法外衣庇护下的轴辐型算法共谋的结果往往无法被消费者即时感知,从而使反竞争效果具有延后性,以至强化其危害效果。另一方面,损害市场竞争秩序维度。传统竞争市场中难以达成共谋的本质原因在于,由于缺乏监督与惩戒措施,但凡利润空间存在,就会滋生对共谋背叛的正向激励,即通过降价行为获得时间差导致高额利润的激励。10. See OECD (2017):“Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age”,. Available at: https://www.oecd.org/daf/competition/Algorithms-and-colllusion-competition-policy-in-the-digital-age.pdf. Accessed on July 16, 2019.但在平台经济时代,轴辐型算法共谋主观动机不会像在传统市场中出现利益分化,具有一致性。其一致性源自于算法能及时监测到价格背叛行为,面对有意识降价策略,其他竞争者所采取的定价算法也能立即予以识别并跟进降价策略,减少了竞争者降价策略的获利机会。同时算法超越传统市场对共谋竞争者数量要求,实时监测价格背叛行为并予以处罚,导致实施轴辐型算法共谋的企业获得非法竞争优势,从而对其他行业企业形成了不公平竞争,破坏正常行业竞争秩序。

2.制度必要性:弥补反垄断法规制轴辐型算法共谋缺口

算法应用场景尽管多见于互联网空间,但却能以技术性手段来消除现实与网络的隔膜,从而实现线上线下的双向互联。随着时代不断发展,立法始终会呈现出一定的滞后性,这也是法律稳定性11. 美国自然法学派富勒将“法律的稳定性”列为法的原则之一。参见沈宗灵:《现代西方法律哲学》,法律出版社1983年版,第208-209页。所引致的一种普遍性副作用。不仅如此,从纵向时间的推移上,算法商业应用也使得反垄断法面对新型技术发展而陷入泥淖,以至于难以运用包容性视野来审视轴辐型算法共谋。

首先,当前轴辐型算法共谋的事实认定难点不仅在于传统轴辐协议本身证据认定的非协调性,同时算法因素也为事实认定提出了新挑战。其中具体包含了构成要件中的客观证据和主观状态两方面,前者重在考查共谋经营者对于共谋行为是否处于知悉状态,而后者主要强调经营者之间是否利用算法参与共谋行为。由此引发的现实问题是,反垄断执法机关如何通过算法支配下的纵向协议,来认定辐轮经营者之间的横向共谋。其次,存在轴辐型算法共谋的竞争分析工具适用困境。本身违法原则的适用尽管便于执法机关对其加以定性,但也会落入过于严厉和僵化的泥淖。合理原则虽能最大限度地还原全面事实,但同时也会增加原告举证责任,消耗更大的执法成本,降低反垄断法的确定性,可见现有的竞争分析工具并非臻于完善。最后,当前反垄断法归责体系可操作性不足。一方面这源于人工智能、算法、数据与生活的紧密交融,算法机器人与算法实体使用者之间的归责鸿沟;另一方面现有的轴辐型算法共谋的责任规制上,仅针对横向的辐轮经营者,而并未追究轴心经营者的法律责任,以至现行的法律责任制度无法全面追责轴辐型算法共谋。

(二)反垄断法规制轴辐型算法共谋的合理性探觅

1.弥补私法规制学理基础不足

反垄断作为行为规制法,相较于以个人自由主义为立法根源的私法,能够弥补其在规制轴辐型算法共谋的学理基础上存在的不足,主要表现在以下两个维度。首先,从正义维度来看,工业市场早期,竞争主体间的博弈行为往往由私法加以规范。随着市场行为不断演化,尽管轴心企业与辐条企业之间表现出了一种意思自治、契约自由的形式外观,但显然行为性质发生了质变,且已超出了私法本身发挥功能的界限,从而对市场竞争秩序构成威胁。12. 张守文:《经济法原理》,北京大学出版社2013年版,第14-17页。而反垄断法一贯坚持实质正义的公平观,实质正义的公平观不仅要求平等自由,还注重机会平等和差别。13. 参见江帆:《竞争法》,法制出版社2019年版,第20-21页。因此坚持实质公平的反垄断法作为市场规制机制,能够纠偏近现代私法的形式公平,从而提高市场竞争行为自觉性。其次,就自由维度而言,资产阶级革命后,时人普遍认为权利源于自然天赋,因此自由发展到了前所未有的高度,诸如传统私法所呼吁的契约自由、竞争自由一时之间无所不在。无可否认,自由能激励个人或企业潜能,并为平台经济发展提供不竭动力,但完全放任自由亦会滋生极大不公。14. 参见[美]E.博登海默著:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第255页。另外在司法诉讼活动中,传统私法也呈现出一种法教义学主义对自由处分原则的过度坚守,却为轴辐型算法共谋中强势一方利用冗长且复杂的诉讼程序来规避自身本应承担的法律责任提供了便利。而反垄断法视野下的自由价值受到国家干预限制,以尊重基础的个人自由、契约自由为前提。可以说反垄断法保障平台经济下消费者、经营者之间都能在社会公共利益范围下拥有相对自由,其追求的自由乃是实质自由。因此反垄断法规制轴辐型算法共谋不仅是法律回应性的体现,同时也弥补了传统私法规制基础的学理不足。

2.契合反垄断法多重立法目的

尽管反垄断法的立法目标是其发展史上最具争议的话题之一,但目前众多法域的竞争立法均采取多元立法目标。原因在于不同国家和地区的经济状况和发展环境或多或少存在差异,在反垄断法多元立法目标的具体选择上并非完全一致。就我国反垄断立法而言,其致力于保障市场竞争、创新、社会公共效益等多元立法目的。虽然算法作为创新性产物,而规制轴辐型算法共谋的目的并非损害创新,而是为平台经济发展及市场稳定竞争秩序提供有利条件,规范算法工具在互联网领域下的商业应用。换言之,规制轴辐型算法共谋并不违背反垄断立法目的,相反却能实现保障竞争秩序、保护创新等多重立法目标。一方面,合乎保护竞争秩序的需求,保护竞争是反垄断法一贯目标所在。“良好竞争秩序”是平台经济良好发展的“土壤”,而规制轴辐型算法共谋的目的也在于抑制资本无序增长,造就良好竞争秩序以实现自由、高效、公平竞争,维护反垄断法竞争价值。另一方面,反垄断法肩负保护创新免受反竞争行为的妨碍,15. [比利时]保罗·尼豪尔:《创新在竞争分析中的角色》,韩伟等译,法律出版社2020年第1版,第45页。同时也保护市场秩序免受颠覆性创新的损害,从而实现兼顾经济效益与社会效益。立足于平台经济,反垄断法不仅关注算法技术创新所创造的社会总体福祉,同时也强调对算法技术手段进行适当规制,防止算法技术在人工智能时代异化,维护互联网经营者、消费者、行业等多方利益和社会公共利益。反垄断法规制轴辐型算法共谋对于营造并维持一个良性且具有活力的竞争市场大有裨益,同时亦是基于协调平衡技术创新与创新破坏性的双重目的,从而将算法技术纳入合法合规的轨道。

三、认定规则建构:完善轴辐型算法共谋事实认定方法

(一)客观证据考察:“信息交流+附加环境因素”二元认定模式

传统垄断协议在事实客观认定层面上,横向与纵向之间几乎不存在任何联系。但在轴辐型算法共谋中,纵向限制关系和横向限制关系联结成了特殊的纵向-横向复合结构,纵向上轴心算法与辐条经营者之间存在意思沟通构成一个“显性”协议,横向平行行为帮助众多算法使用者形成“隐性”协议以达到横向限制竞争效果,从而导致行业中价格普遍高于完全竞争价格。因此轴辐型算法共谋的认定关键在于如何通过“显性纵向协议”,推导出“隐性横向协议”。对于缺乏客观证据的轴辐型算法共谋的认定不能仅依赖于直接存在的“横向协议”证据,还需在平行行为基础上采取“信息交流+附加环境因素”二元认定模式,从而推断出轴辐型算法共谋中的横向协议。

首先,考虑信息交流行为。信息交流行为是证明轴辐型算法共谋存在的核心条件。共谋的达成有赖于经营者之间的信息交换,而算法使得这种交互更为高效隐蔽。若多个经营者所使用的算法未禁止外部程序对自身关键信息的抓取,使一些本应属于企业自身经营策略的信息在市场上自由流动,任由他人对此作出安排,这本身并不符合正常经营理念。同时信息交流行为具有两面性,不仅有助于提高经营者经营效率,也能促进共谋而产生反竞争效果。因此交流信息的种类、时间、信息聚合度等就成为影响轴辐型算法共谋事实认定的重要因素。如涉及价格类信息更具反竞争因子,关于未来的信息更易形成平行行为,高度聚合信息一般不太可能促成共谋,而交流低聚合度信息则更可能出现限制排除竞争效果。16. 时建中主编:《〈中华人民共和国反垄断法〉专家修改建议稿及详细说明》,中国政法大学出版社,2020年版,第41-44页。因此明确交流信息类型与反竞争效果的关系,一方面利于司法和执法机关对轴辐型算法共谋的事实认定,另一方面可以提高算法经营者的可预期性,从而使经营者与算法收集的敏感信息保持距离,在与竞争对手进行信息交流时承担“特殊责任”。17. 这类似于欧盟竞争法对拥有市场支配地位的经营者所施加的特殊责任,以确保其行为不会限制竞争。其次,采用附加环境因素。信息交流行为具有两面性,因此单独信息交流所导致的平行行为不能作为证明轴辐型算法共谋存在反竞争因子的唯一证据。美国最高法院也指出:“并行商业行为的证据不能决定性地确定垄断协议的存在,即‘有意识平行行为’还尚不足以完全推断出《谢尔曼法》上的共谋。”18. Theatre Enterprises v. United States, 306 U.S. 781 (1946).与此同时波斯纳在《反托拉斯法》中详细论述了通过附加环境证据中推定存在共谋行为。19. 参见[美]理查德·A. 波斯纳:《反托拉斯法》,孙秋宁译,北京大学出版社2003年第2版,第81-92页。因此,在事实认定中有必要将其他附加环境因素纳入客观事实认定和考量的范围之内,从而使附加环境因素与信息交流行为互为补充。其中附加环境因素应考量轴心算法经营者和辐轮经营者的市场优势地位,参与轴辐型算法共谋的主要与辅助性作用及相关市场中的竞争状态。因此对于轴辐型算法共谋的事实认定方面,通过采取“信息交流+附加环境因素”的二元认定模式有助于在客观证据缺失的情形下帮助执法机关或法院推导出“隐性横向垄断协议”的存在。

(二)主观意图认定:从知情同意标准转向弱化主观标准

从一般性理论出发,传统反垄断规则下主要考察轴辐型算法共谋相关经营者使用同种或类似定价算法程序的主观意图,但此种算法共谋的主观意图往往被隐匿。对于轴辐型算法共谋的主观认定在于观察其是否对可能排除、限制竞争的效果存有故意,是否对违反垄断法充分知情并同意。知情同意按程度不同可细分为推定知悉和实际知悉,其中推定知悉这一进路本质上在于保护消费者利益,而实际知悉则是从法教义学的角度解读“故意”以实现法律体系的完整性。难以如愿的是,轴辐型算法共谋的主观意图往往处于缺位状态,因此有必要在主观意图认定上从知情同意转向主观弱化标准,具体原因在于以下两个方面:

一方面,由于其特殊的复合结构,在司法或执法过程中,尽管无论是纵向还是横向的主观意图均是考察轴辐型算法共谋违法认定的链条之一,但其中纵向与横向相比而言仍处于相对次要的位置。其反竞争主观目的也会被内化到客观具体行为中来进行考量,主观目的要件并非主要抗辩理由。如在美国诉苹果案中,尽管苹果公司声称促成协议达成的动机在于进入电子书相关市场从而强化竞争,但这一合理的动机并未阻断本身违法分析原则在该案件中的适用。20. United States v. Apple Inc.,952 F. Supp. 2d 638, p654-55 (S.D.N.Y.2013).另一方面,算法辅助下轴辐型算法共谋主观状态更扑朔迷离。在大数据与算法的影响下,价格市场透明度不断提升,因此算法使用者调整产品或者服务的定价时,得以在极短时间内察觉并随之做出调整,尽管这一过程看似并无意思联络,但实际上经营者均了解相互间存在依赖关系。因此在认定轴辐型算法共谋的主观要件中,尽管不存在直接的意思联络证据,依托主观弱化这一进路,绕过意思交流要件的要求从而解决轴辐型算法共谋主观意图“隐蔽性”难点,不仅为轴心与辐轮经营者之间的单边信息传递行为保持开放,也为合理商业谈判预留空间。置言之,轴辐型算法共谋的特殊复合结构以及算法的隐蔽性使得主观方面弱化成为趋势,但主观弱化并不意味着去主观化,只是在违法性事实认定过程中将主观内化到客观行为中进行考量,主观方面仍旧要考量信息交流行为是否合理、算法经营者使用的算法是否存在为维持合谋预防背叛行为所建立的惩戒机制。

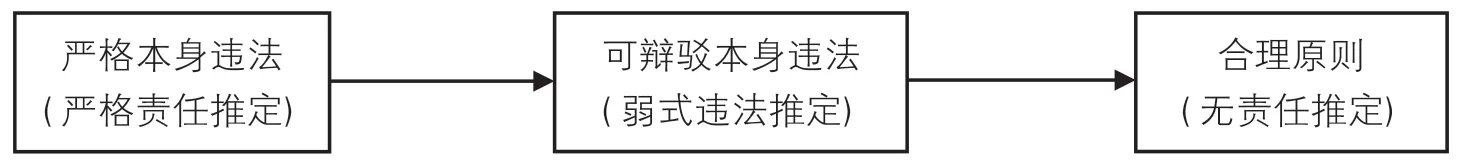

四、分析工具嵌入:引入可辩驳违法推定原则

目前反垄断实践中,针对垄断协议的违法性认定,美国衍生出了本身违法原则(Per se illegal)和合理原则(Rule of Reason)两种违法性的竞争效果分析工具。就中心轴辐型算法合谋竞争分析工具选择困境而言,主要表现在以下两个方面。其一,承接了传统轴辐协议的违法性认定工具的选择疑难。美国司法和执法实践的主流观点认为本身违法原则是传统轴辐协议的主要控制机制,只有部分法官认为轴辐协议中涉及纵向限制协议而认同采纳合理原则。21. 如在“苹果公司电子书”一案中,尽管法院采取了本身违法原则加以认定,但三个法官的观点就不一致:Raymond J. Lohier 法官认为本案应适用本身违法原则;Debra Ann Livingston法官虽然认为本案适用本身违法原则是合适的,但仍然承认苹果公司关于促进创新的主张,然后她认为,不论按照本身违法原则还是合理原则,苹果公司的行为都不合法;Dennis Jacobs法官则认为,苹果公司与出版商之间达成的是纵向协议,对纵向协议不能适用本身违法原则。采取本身违法原则的重要原因在于从法律体系自身逻辑出发以及对法教义学的遵循,但存在一定的法律形式封闭主义,尽管有助于提高法律确定性,却难以掩盖本身僵化滞后的痛点。中心轴辐型算法共谋违法分析中,虽合理原则能够呈现全面的事实,却也会加剧原告的举证责任,且要承担无法举证风险,而被告则可借助复杂繁琐的合理原则进行主观与客观的双重抗辩。如此通过合理分析原则的通道也变得愈发狭窄。其二,算法挑战。实际上在传统轴辐协议竞争分析工具尚存争议时,算法介入下,这种实践纠结进一步深化,使得中心轴辐型算法共谋客观竞争效果分析深陷泥淖。一方面算法对市场竞争所具有的正向作用,严格本身违法责任实际上依赖于执法机构或法院的经验性判断,却往往也会忽视算法带来的社会正面效应。另一方面算法本身具有隐蔽性和动态性,其在数据喂养中会不断优化升级,这也意味着互联网企业当前使用的定价算法程序很可能与之前的算法并非完全相同。正是由于中心轴辐型算法共谋这些特殊性,采取何种竞争分析工具作为竞争效果判断标准成为规制中心轴辐型算法共谋中一个极具争议性的问题。

论证何种竞争分析工具更适合于中心轴辐型算法共谋,除了既有的一般性论证,还需要考虑其特殊性。就其竞争分析工具选择疑难,存有两种解决思路:一是通过法解释学方式,对“合理原则”加以解读,将原告的举证责任适当转移给被告,如证明被告的经济行为存在不合理性且与经验性做法相违背。第一种思路(通过解释现有的合理原则)是解决中心轴辐型算法共谋竞争分析工具适用疑难最为经济的途径。但值得注意的是,竞争分析工具并非“立法问题”,而是“司法或执法问题”,实质是判定是否存在垄断行为的法律方法,22. 参见时建中、郝俊淇:《原则性禁止转售价格维持的立法正确性及其实施改进》,载《政治与法律》2017年第11期,第20-33页。因此在实务选择层面上,往往难以通过法律解释予以阐明。同时根深蒂固的“竞争分析工具二分法”观念也无法通过一朝一夕的解释予以明确,并且过度宽泛解释合理原则也可能进一步加深反垄断法的不确定性,增加被告抗拒感,降低法院、反垄断执法机构的权威性。另外中心轴辐型算法共谋实际上犹如“化合反应”,一般无法将横纵关系进行剥离,使得其自身已经成为一种新型横向垄断行为,因此从此维度出发,并不存在对于中心轴辐型算法合谋中的纵向行为适用合理分析原则进一步拓展适用的法理和逻辑基础。

二是引入可辩驳的本身违法原则(如图一),从程序视角将举证责任转移至被告,从而保证反垄断实践中的谨慎,同时也缓解举证桎梏所带来的反垄断规制困境。由于目前竞争分析工具的粗糙,有必要在本身违法分析原则和合理分析原则的灰色地带之间通过必要过渡,以缓解当前执法过程中适用反垄断法分析工具的窘境,因此第二种思路恰如其分。引入可辩驳的本身违法推定分析原则,即是在一旦认定存在中心轴辐型算法共谋的事实时,就推定该行为违法,同时将无反竞争效果或合乎反垄断法豁免条款事项举证责任转移给被告。可辩驳的本身违法分析原则引入的必要性与合理性在于,一方面契合法院高效执法的需求,增进司法程度公正性、降低执法成本、回应竞争分析工具经典二分法的硬性边界,纠正严格本身违法分析原则的执法偏差;另一方面也减轻原告举证责任,满足原告和被告的程序合理性需求,助益于效率提升。因此在明确传统违法性分析工具的局限性时,合理的做法应当是在本身违法分析原则和合理分析原则的基础上拓展竞争分析工具,打破传统本身违法分析原则和合理分析原则之间存在的硬性边界,将中心轴辐型算法共谋的市场反竞争效果视为适用标准变量,采用可辩驳违法推定原则将是合适选择。

图一 竞争分析工具嵌入及其责任推定

五、责任体系调适:构建多维度反垄断法责任体系

(一)不可追溯性:从算法转向实体经营者

中心轴辐型算法共谋中,算法处理的非透明性所诱发的责任主体模糊、问责机制缺位等“有组织且不负责任”归责问题进一步加剧了传统责任制度失灵,从而出现了算法归责与算法不可归责两种截然不同的观点。算法可归责性观点认为,算法技术塑造互联网的网络空间的运行规则并进而对人类经济社会产生影响,23. See Lessig, Lawrence. Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic books, 1999: pp.5-18.算法代替经营者作出判断,从而引发客观行为与结果、主管意图和客观结果均无法归因于经营者的问题。算法不可归责性观点指出目前中心轴辐型算法共谋还未脱离人类干预,24. See Mehra, S. K., “Antitrust and the Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms”, Minnesota. Law Review, Vol. 100: pp.1323-1338.算法最终会给竞争带来怎样的影响是由算法使用者决定的,经营者偏好将影响算法偏好。事实上中心轴辐型算法共谋的实例已然发生,因此确定归责主体的担忧非常现实。

事实上,人类已被纳入算法驱动的环境中,换言之,中心轴辐型算法共谋风险是人类和非人类工具相互作用下生发的产物。25. Kirsten M, “Ethical Implications and accountability of algorithms,” Journal of business ethics, 2018(3): pp.1-16.为更理性地考察人类和算法在价格决策中的作用与责任,有必要深究隐含在中心轴辐型算法共谋中的算法工具论。其一,就参与程度而言,可观的一段时间内,算法作为人类的延伸和发展,为人类行为赋能。但人类依然在中心轴辐型算法共谋中起主导作用,受所输入数据的限制,其本身也内在嵌入了价值观,同时也能动地诱发了反竞争风险。其二,就结果导向出发,企业对算法结果的输出具有审查注意义务。横向竞争者的行为选择最终取决于其自身意思:各竞争者均追求自身利润最大化,各自的具体情况不同,其利润最大化方式似有不同;且弱人工智能时代,最终的决策权仍然应当由人来行使,很难想象经营者会将商业经营完全交由机器去打理,不管导致怎样的后果都被动接受。因此尽管算法机器人切实地为达成中心轴辐型算法共谋提供助益,但仍有必要强调中心轴辐型算法共谋中算法机器人的不可追溯性,否定其主体地位。算法达成的一致性即是互联网竞争者之间的选择一致性,避免“行为与责任相分离”,算法机器的行为应由人来负责,即共谋产生的责任应由算法转向背后的轴心算法经营者乃至辐轮算法使用者承担。

(二)“去中心化”:轴心与辐轮的责任配置

现行反垄断规则面临着轴心算法企业责任分配问题以及平台双重身份下的理论与实践归责悖论,这均导向了目前轴心算法企业归责制度的欠妥性。资本所有者必然会利用法律责任的非周延性,其相对优势地位对消费者和劳动者的盘剥打开方便之门。因此为确保责任配置的公平合理,有必要从以下两个面向出发进行“去中心化”的责任配置。一方面,将轴心算法经营者纳入责任体系。中心轴辐型算法共谋的达成和维持往往是一个动态持续性过程,在此期间算法逐步从工具演化为共谋行为的实际参加者,存在许多相互关联的多方责任主体。以是故,归责主体的多元性和动态性也进一步强化了归责难度。在决定反垄断法律责任,法院和执法机构应当考虑算法驱动型企业使用算法的真实意图或目的,即他们是否存在明显非法意图,如同意固定价格或知道非法结果。如在苹果电子书一案中,审判法院指出尽管苹果与出版商之间只存在协商谈判,但其是达成合谋行为不可或缺的重要当事人之一。26. Zachary C. Flood, “Antitrust Enforcement in the Developing E-Book Market: Apple, Amazon, and the Future of the Publishing Industry,” Berkeley Technology Law Journal, Vol.31, 2016, p.891.因此在《反垄断法》中有必要去中心化,针对轴心算法经营者进行专门规定,明确其关于达成中心轴辐型算法共谋的所应承担的义务和法律责任,从而增加反垄断法的确定性。

另一方面,加强平台算法事前、事中责任穿透。互联网平台的法律责任实际上与一般轴心经营者并无实质性不同,只要其在中心轴辐型算法共谋的形成与维系中起到了积极作用,就应当承担法律责任。同时中心轴辐型算法共谋中,平台应当加重或减轻法律责任,面临着理论与实践的分层和混乱。理论上,算法技术应用的中立性和自动化会导向更低的平台责任,但实践中,各国却不约而同地强化了平台责任穿透。同时我国也在不断扩大平台的事前注意义务范围,虽利于合理化主观过错推定,却也导致了平台责任的构成要件和法律后果的错落27. 张凌寒:《网络平台监管的算法问责制构建》,载《东方法学》2021年第3期,第22-40页。,从而呈现出“事后追责”的随意监管局面。去中心主义视角下,平台归责需要处理好以下两对关系,才能实现平台经济的健康发展,其一是平台消费者和平台的关系,其二是归责制度的刚性与柔性之间的关系。有鉴于此,应适当弱化平台的轴心身份,并按照辐轮经营者的单一身份进行责任追究。因此尽管作为轴心的平台具有双重身份,但科学的责任配置并非纯粹地加重事后归责。因此有必要从事后追责转向事前算法备案和事中算法解释制度以洞悉责任主体的主观意图,从而降低执法的随意性,增强确定性,引导平台企业自主承担社会责任。同时责任认定应处理好动态市场环境和规则的滞后性,从而探寻破解算法归责疑难问题的务实思路,以多元手段、多维度视角预防算法、平台无序扩张所诱发的“算法黑箱化”趋势。

六、余论

算法时代,为了牟取更多的市场竞争优势,无论经营者之间是合作抑或是竞争关系,都会“心照不宣”地采用定价算法模型来预测市场趋势和优化服务流程。中心轴辐型算法共谋虽然仅具有纵向外观,却从横向上实质性地排除、限制竞争,破坏数字市场竞争秩序、削弱消费者福利、损害社会总体福祉。由于轴辐型算法共谋相较于传统轴辐协议而言也存在特殊性,在算法设计与运行方面,轴心算法开发者和使用者所具有的高技术性、非透明性和隐蔽性特征,使得反垄断执法部门现有的违法性分析工具、事实认定、责任归结等方面均面临着挑战。目前域外关于中心轴辐型算法共谋已经出现并积累了一定的法律实践经验,但案例数量仍然处于极低的趋势。尽管目前关于轴辐协议的案例已经出现,但我国现有的实践做法以及立法趋势都缺乏理论基础和标准。对于中国反垄断执法而言,无论是理论还是实践面向而言,中心轴辐型算法共谋都是一个崭新的命题与挑战,仍旧需要进一步关注和研究。