海昏侯墓画像中的孔子形象及相关问题探论

2022-08-25王刚

王 刚

引言:由孔子画像说到孔子形象问题

南昌海昏侯墓“孔子衣镜”的出土,为学界提供了宝贵的研究资料。在这些资料中,除了大量的文字内容,最引人注目的或许就是孔子画像了。

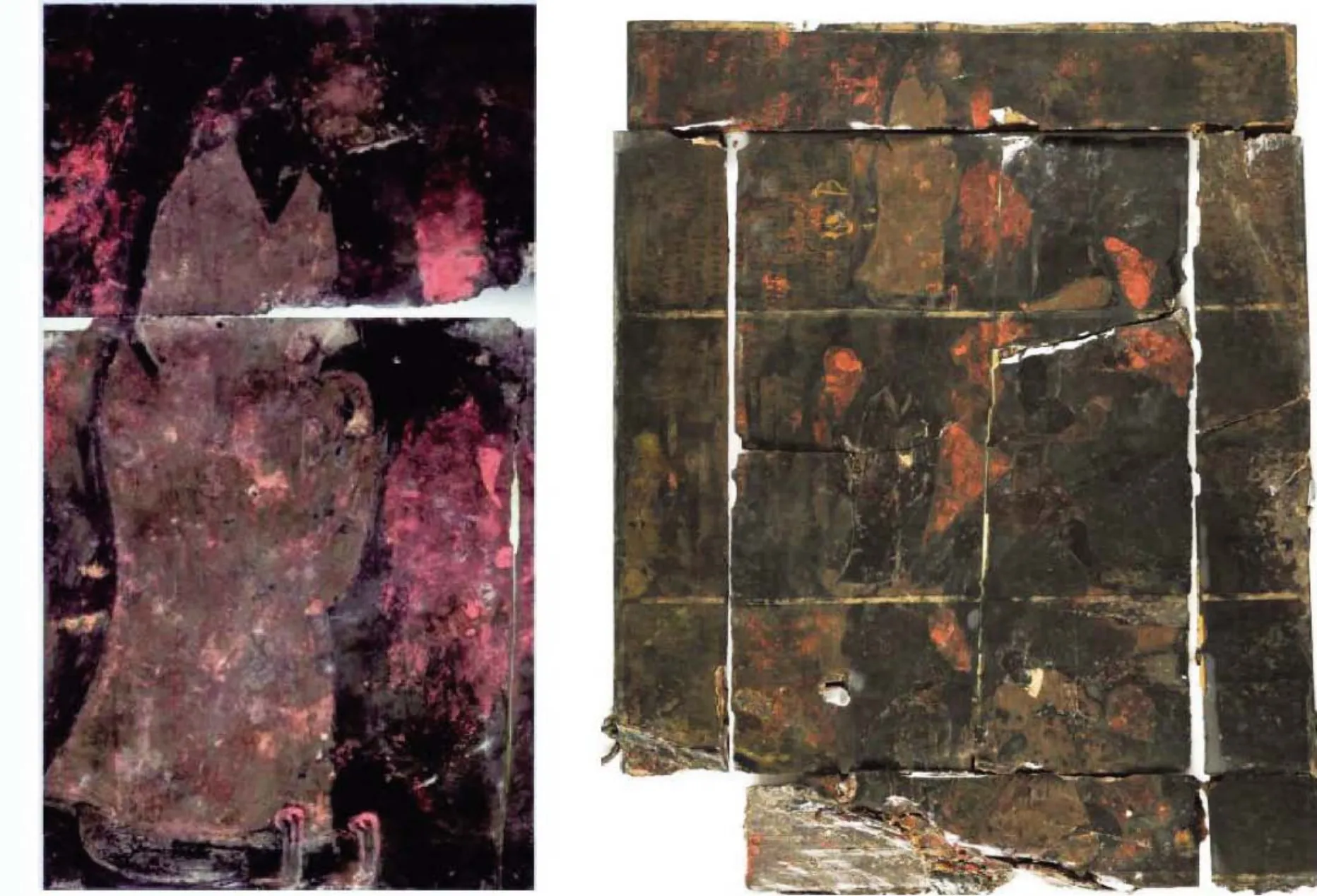

据考古工作者披露的资料,孔子与五位弟子的画像,共同出现在衣镜的背板之上。这六人两两相对,分置于三个图框之内,其中,孔子与颜回在最上面的一栏。

考古工作者还对这一图像做了如下的文字说明:

(孔子)画像与其他人略有不同,其他人都是线描身体轮廓,而孔子画像是满绘,身上服饰用粉彩。画像中孔子像高约28.8厘米,宽约8.4厘米,面向颜回拱手而立,背微前倾。孔子头戴小冠,由于水渍,面目不是很清楚,但可以看到有长须,身材消瘦;孔子身穿深衣长袍,腰部有束带,脚上穿翘头履。①王意乐等:《海昏侯刘贺墓出土孔子衣镜》,《南方文物》2016年第3 期,第63 页,孔子像亦来自同一刊期的《南方文物》。以下所引衣镜中的图文资料,未加特别注明者,皆引自于此。

作为最早的孔子画像,它所具的历史价值是毋庸多论的。由此,细审图像,钩沉出背后的文化信息,做出必要的研判,成了题中应有之义。

面对着一幅人物画,就一般的认知来说,人们首先看到或想知道的,或许就是:这个人的样貌如何,也即是,到底长得什么样。加之海昏侯墓葬中的孔子画像是同类图像资料中的最早实物,有人提出:“这将为研究孔子的实际形象提供珍贵的实物资料。”①胡晓军:《海昏侯墓出土“孔子屏风”》,《光明日报》2015年11月15日,第004版。似乎衣镜画像的出土,为孔子的样貌问题提供了权威准确的答案。但事实远比这复杂得多。

查核各种图像资料,在现今的传世画像中,孔子形象并不完全一致。严格说起来,那里面的孔子往往是,甚至仅仅是绘画者或者时人心目中的孔子而已。衣镜中的孔子亦复如是。刘贺及其身边的人,距离孔子时代已有四、五百年了,他们靠什么来展现“孔子的实际形象”呢?固然,海昏侯墓中的画像出现最早,也最值得重视,但绝不可因为这样,就将其当作“标准像”来看待。由此我们注意到,在与海昏画像同一时期的汉代,在画像石及壁画中,有大量的孔子见老子图。那里面的孔子形象虽大体相近,但从细节或统一的标准来看,往往面貌不一。再较之于海昏画像,它们之间的差异又更为明显了。

说到底,孔子画像作为艺术作品,时代观念及创作者的意趣是不可忽略的因素。进一步言之,它一方面固然要以历史的真实性作为依托,但另一方面,“真实”的孔子到底如何,往往是创作者的一种知识想象,是有意识地寻绎,以及思考之后的选择。倘要对孔子画像作严格的历史审视,样貌的再现,本质上只是在呈现创作者心目中的孔子形象而已。在这样的问题意识下,一个值得重视的事实是,这种“实际形象”不能仅仅限于外貌的描绘。倘要系统全面地去作研判,在论及孔子形象问题时,衣着、仪态等各种表现,无一不可成为重要的载体形式。

图一 孔子衣镜背板上的画像:左为孔子像,右为背板拼合全图

尤为重要的是,在儒家观念中,对于容貌本身并不是那么看重。据《史记·孔子世家》,孔子在听闻郑人对自己的样貌做了描绘,并以“丧家狗”一词概述之后,笑曰:“形状,末也。而谓似丧家之狗,然哉!然哉!”故事或许为杜撰,但重“神”而不重“形”的逻辑理路昭然可见。而由本论题出发,接下来的问题则是,既然外在的“形状”,也即具体样貌是“末”,那么,什么才是更为核心的“本”呢?答案是,通过衣冠、仪态所表达出的“礼”的气质。所以在上博简《孔子见季桓》中,夫子有言:“仁人之道,衣服必中,容貌不求异于人。”也就是说,“衣服”及仪态重于容貌。由此,邢义田指出:“不强调容貌外形,应是自孔子以来儒门的正宗看法。”①邢义田:《画外之意:汉代孔子见老子画像研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2020年,第119页。

由前已知,由于水渍等原因,海昏画像中的孔子面目并不是太清楚,这为精准地复原外在样貌带来了困难。要通过海昏画像来回答:“孔子到底长得什么样”这样的问题,在现有条件下很难获得满意的效果。但是,如果不是将孔子形象的呈现,简单地等同于容貌或具体的面目问题,而是注意到衣服、仪态后面的“礼”意蕴,并由此进入到画像的创作意图之中去。以此作为切入口,在当时的历史大背景下去细加考察,一些重要的历史文化问题,亦可随之浮出水面。

在此还需要指出的是,因材料所限,创作衣镜画像的具体人物到底是谁——是刘贺亲绘,还是另有画工?尚不得而知。但无论是何种情形,作为日日伴随,并随葬于地下的私人物品,它反映了刘贺的价值取向,那是不言而喻的。由此,在研判画像问题时,将刘贺作为孔子形象的创作者,或者说承认这样的事实:孔子形象反映了刘贺的认知,应该是可以成立的。下面,笔者就不揣浅陋,围绕着衣冠、仪态等核心要素,对画像中的孔子形象问题作一个初步的分析,以就正于同道。

一、“夫子之服”还是“汉衣冠”?——刘贺心中的“儒衣冠”及孔子形象问题蠡测

自儒学开创后,“儒服”,或作为“儒服”主体的“儒衣冠”成为儒生的标志。《史记·仲尼弟子列传》载,子路“性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚。”但当他决定投入孔门后,“儒服委质,因门人请为弟子。”立刻弃其旧装,以“儒服”来展示自己的转向。而在《庄子·田子方》中,当庄周认为“鲁少儒”时,鲁哀公不解地问道:“举鲁国而儒服,何谓少乎?”在他看来,鲁国有那么多的“儒服”之士,怎么能说“少儒”呢?由此可知,在先秦时代,“儒服”或“儒衣冠”作为特定的文化符号,成为“儒”的外在表征。

至汉代,此风未衰。尤其是在儒术“独尊”后,着“儒衣冠”更是成为士林风尚。《汉书·匡张孔马传》赞曰:

自孝武兴学,公孙弘以儒相,其后蔡义、韦贤、玄成、匡衡、张禹、翟方进、孔光、平当、马宫及当子晏咸以儒宗居宰相位,服儒衣冠,传先王语,其蕴藉可也,然皆持禄保位,被阿谀之讥。彼以古人之迹见绳,乌能胜其任乎!②《汉书》卷81《匡张孔马传》,北京:中华书局,1962年,第3366页。

那些居于相位者,都要通过“服儒衣冠”来表明自己“儒”的属性,此风之盛,可见一斑。

《韩非子·显学》曰:“儒之所至,孔丘也。”既然孔子是儒学的起点,那么,“儒衣冠”自当以“夫子之服”为圭臬,也就是说,后世“儒衣冠”的体系应参照孔子的穿戴来加以建构。

然而,对汉代的“儒衣冠”做细致考察后,可以发现的是,它虽在某些方面保留了孔子时代的痕迹,但更重要的一面是,实质上已另建了系统。这样的历史后果反映在汉代画像问题上,使得时人往往倒果为因,不仅是时下的“儒衣冠”,甚至是孔子之“衣冠”,都有了汉代的烙印。也就是说,在确定“儒衣冠”时,汉人根据当时的习惯,改变了孔子原有的装束。以至于这些画像沿袭到后世,被评述为:“像之最古者,然皆汉衣冠也。”①司居敬:《设尼山圣像记》,见李修生主编《全元文》第28册,南京:凤凰出版社,2004年,第242页。那么,海昏画像中的孔子“衣冠”是怎么样的呢?它有哪些值得我们注意的方面呢?隐于其后的文化意义是什么呢?下面,就具体论之。

(一)海昏及汉画像中不同的孔子衣冠

细绎海昏图像,可以发现的是,它并未被世风所裹挟,那里面的孔子“衣冠”,尤其是“冠”,与汉的流行样式颇有不同。看起来,刘贺并不满意当时对孔子形象的塑造。在他看来,以“汉衣冠”加诸孔子之身,并不太合适。由此,对海昏画像中的孔子衣冠问题作考察时,就不应局限于简单的历史复原,更应关注的,是历史演进后面的观念变迁、差异及相关问题。

有学者指出:“纵览历代孔子图像,其着装形象不外乎三种:布衣孔子、为鲁司寇时的孔子和‘帝王式’的孔子。”②邢千里:《中国历代孔子图像演变研究》,济南:山东大学出版社,2003年,第21页。这一问题落实到汉代,有以下事实值得特别注意:

1.孔子虽号称“素王”,但由于“文宣王”一类的官方封号尚未祭出,所以在“素王”形象中,倘不言“怪力乱神”,其着眼点,乃在“素”而不在“王”。由此而带来的直接后果是,为表现“素”的一面,汉代图像中所呈现的孔子形象,以布衣为常态。

2.孔子虽做过司寇这样的高官,但表现这一身份的图像作品,主要在晋、唐之后。如在曲阜孔庙圣迹殿中的此类图像,或传为顾恺之,或认为是吴道子之作。③骆承烈、孔祥民:《画像中的孔子》,上海:上海古籍出版社,2003年,第16页。翻检各种资料,以笔者目力所及,在汉代画像中,似乎还未见以司寇形象而出现的孔子。

也就是说,在汉代,孔子形象主要以“布衣”面目而出现。但问题是,当历史进入到汉代,“布衣孔子”所穿戴的“儒衣冠”到底如何,以何种款式加以展示,已是言人人殊,莫衷一是了。我们注意到,在这一问题上,有两段重要的孔子言论,作为夫子自道,成为后世孔子衣冠及相关问题的文本依据。一是《论语·卫灵公》的“服周之冕”;另一段则是《礼记·儒行》所载:

鲁哀公问于孔子曰:“夫子之服,其儒服与?”孔子对曰:“丘少居鲁,衣逢掖之衣。长居宋,冠章甫之冠。丘闻之也,君子之学也博,其服也乡。丘不知儒服。”④朱彬撰,饶钦农点校:《礼记训纂》,北京:中华书局,1996年,第856页。

郑玄注曰:“逢,犹大也。大掖之衣,大袂禅衣也。”⑤朱彬撰,饶钦农点校:《礼记训纂》,北京:中华书局,1996年,第856页。也就是说,孔子所穿的“逢掖之衣”为宽袍大带式的长衣。这种样式的服装,自孔子时代始,即成为儒生的标配,秦汉时代亦是如此。《史记·刘敬叔孙通列传》载,当“叔孙通儒服”去见刘邦的时候,“汉王憎之,乃变其服,服短衣,楚制,汉王喜。”“儒服”与“短衣”相对,正可见其基本特点。海昏画像上的“深衣”就是此种类型的儒服,这与其他汉代画像上的儒生或士人之服正相吻合,在认同上异见不多。

问题出在“儒冠”之上。这也是海昏侯墓画像与其他汉代作品的关键性差异所在。此一问题倘再作细分,又有不戴冠与戴冠之别。所谓的不戴冠,当然就是头上没有冠。但这样的话,该如何束发或穿戴头衣呢?直接以巾帻约发,或者在头上加上由巾发展而来的帽。

在先秦时代,巾帻是老百姓的穿戴,汉末蔡邕的《独断》说:“古者卑贱执事不冠者之所服。”但由于汉以后“上下群臣贵贱皆服之。”①《续汉书·舆服志下》,《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3671页。直至汉末魏晋时代,在公众场合,也出现了以幅巾装扮为儒雅的情形。可以说,汉以来是巾帻逐渐摆脱地位低微的时代。另外,《史记·秦始皇本纪》载:“更名民曰黔首。”《礼记·祭义》则曰:“明命鬼神,以为黔首。”孔颖达正义曰:“凡人以黑巾覆头,故谓之黔首。”还有当时的奴仆谓之“苍头”,则是“以苍巾为饰。”也就是说,老百姓的头衣,多为巾帻一类。由此,要表现孔子“布衣”的形象,就有了不戴冠的选项。

但在汉代画像中,不戴冠的孔子并不常见,或者说,那不是常态的孔子形象,至少不是正式场合下的孔子。海昏画像也应是遵循这一规律。然而,由于水渍等原因,受画面模糊的影响,有学者在对海昏画像做考察时,将孔子看成了以巾帻束发的形象。例如,恩子健所提供的画像摹本就是如此。通过图三,我们先对此问题做个简单的论述:②恩子健所摹图像来自于杨军、恩子健、徐长青:《海昏侯墓衣镜画传“野居而生孔子”考》,《江西师范大学学报》(哲社版)2018年第1期,第106页。

将这一摹本与海昏画像放在一起进行比较后,可以发现,由于在画像中,孔子头部所戴不是巾帻,而是冠。故而,在图三左的摹本中,将孔子头衣画为弯曲至头顶后部的巾状物是不准确的。仔细观察图三右的上部,可注意到,孔子头上的冠,似乎呈挺拔向上之势,虽左边有一处阴影,似乎与向上部分的冠连接在一起,但这一部分印迹或许是漫漶所致,并非实际画面。即便这一弯曲部分存在,也并非如左图所示的,头衣拖至头顶后部,呈现出巾帻的模样,而不过是冠的向上弯曲部分。要之,孔子所戴,是冠而不是巾。

图三 海昏画像中的孔子之冠:左为恩子健摹画像,右为孔子画像局部原图②

将视野再次拉回到汉代。

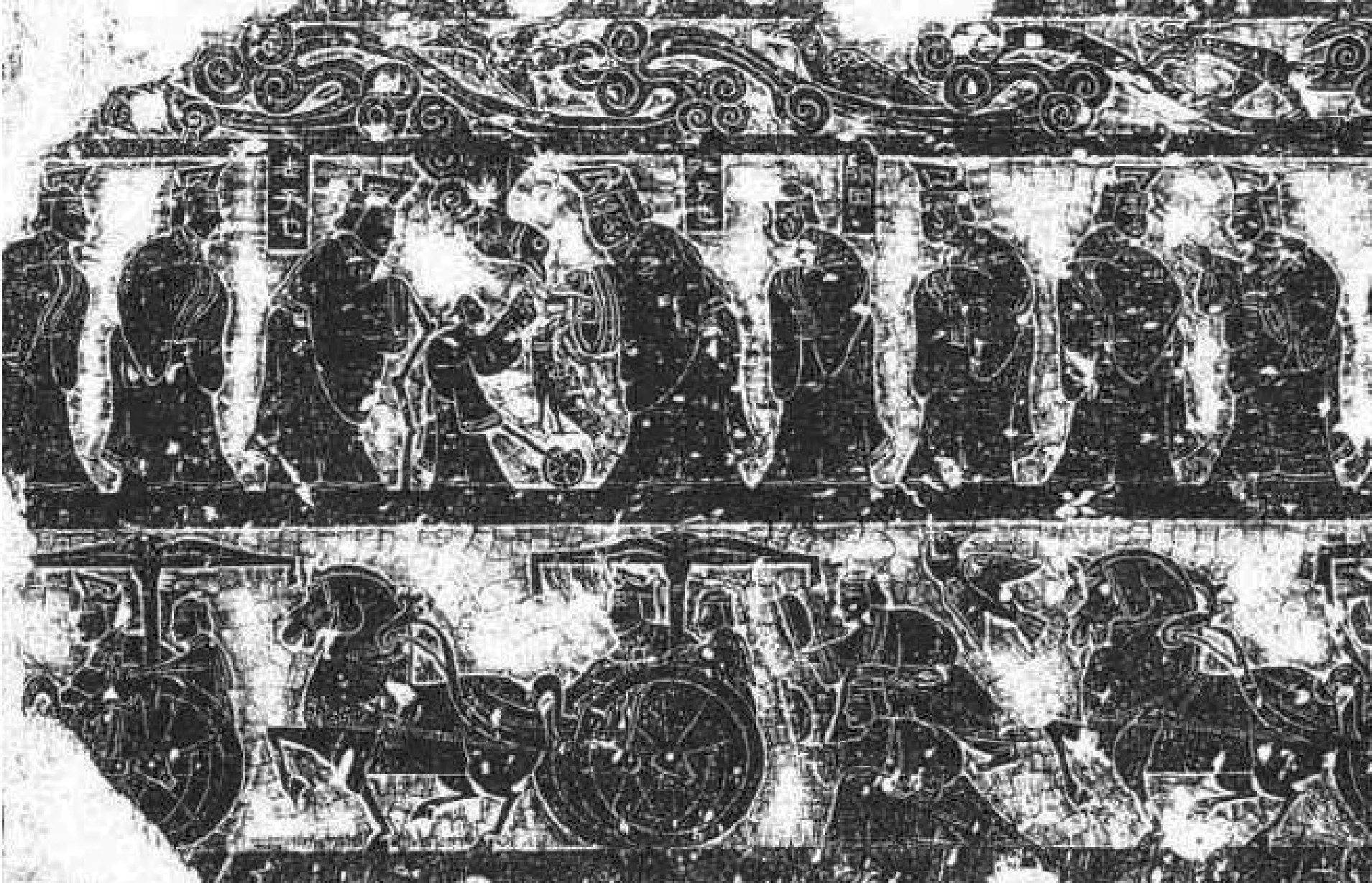

翻检史籍,汉代的“儒冠”主要为“进贤冠”。《续汉书·舆服志下》曰:“进贤冠,古缁布冠也,文儒者之服也。”更为重要的是,不仅汉代的儒生们以此为身份标识,画像中的孔子也多戴此冠。最重要的证据就是,在汉代的“孔子见老子图”中,孔子的首服,基本上都是前高后低的进贤冠。

进贤冠是一种覆盖面积较大的冠。海昏画像中的冠显然更为小巧,故而整理者称其为“小冠”。由于画面的模糊及漫漶带来的不确定性,它的形制有两种可能,一是如衣镜原图中所显示的,似乎是一种向上挺拔的高冠。另一种更大的可能,正是出现在海昏侯墓遗址博物馆推出的复原图中的小冠,其所显示的冠形与山东东平县出土的壁画一致(具体情形参见图五)。对于这一壁画所表现的场景,一般认为可归入“孔子见老子图”的范畴。当然,我们也注意到,有学者对此图的孔、老相见问题提出了质疑,认为“似证据不足,表现的应是墓主人接受谒见或谒见其他贵人的场景。”①张龙:《山东东平汉墓“孔子见老子”壁画探析》,《中国文物报》2015年3月20日,第006版。但无论它是否为孔子画像,不妨碍一个重要的事实,那就是,这种小冠图样出现在汉代画像之中,在揖拜作礼的场合之下,作为礼服的性质而加以呈现。

图五 孔子衣镜复原图局部(左)山东东平县出土的汉墓壁画(右)①分见彭明瀚编著:《刘贺藏珍:海昏侯国遗址博物馆十大镇馆之宝》,北京:文物出版社,2020年,第67页;叶芷:《汉代画像中的孔子像》,《文史知识》2009年第6期,第154页。

(二)衣镜画像对孔子之冠的选择及相关问题

在海昏侯墓画像中,孔子之冠不属于“汉衣冠”系统,由此明显异于汉代的一般画像。之所以如此,最大可能就是,在刘贺心目中,孔子之冠应该展现出更接近“事实”的“古衣冠”面貌,所以,要与当下的样式有所区分。但是,什么才是真正接近“事实”的“古衣冠”呢?要解答这样的问题,不仅需要深入到衣镜图文的旨趣之中,更受制于当时的历史认知。下面,就对此做一些历史的分析。

首先加以要确定的是,衣镜具有礼的意蕴,这就决定了画像中的孔子必须戴冠。

在古代中国,冠是礼的重要载体。当刘贺以孔子为榜样,并充满崇敬之情地“脩容侍侧”时,不戴冠的孔子,那是不可想象的。要之,孔子所戴为冠,而不是巾帻,符合“儒衣冠”的常态。究其原因,除了巾帻是“卑贱执事”者“所服”之外,在儒家系统中,“衣冠”本为一体,在正规或公众场合,“儒冠”早已成为了儒生的重要标志。在楚汉相争时,刘邦厌恶儒生,曾有“溺儒冠”的闹剧,如儒生可以无冠,或冠并不重要,则此一闹剧,就无用武之地了。只是与深衣不同的是,汉代“儒冠”虽有相对聚焦的对象,但始终没有深衣那样的共识性载体。在“妾身未分明”中,与孔子时代有着历史性的断裂,由此在“冠”的对应上,始终找不到密合的衔接之物。

之所以会产生这样的历史现象,很关键的一点在于,秦王朝建立后,由于其反传统的立场及高度统一的政治举措,使得过去的各种“礼制”传统或被消灭,或被整合在秦系统之中。过去的“衣冠”制度,尤其是“儒冠”,至汉时已变得暧昧不清,混杂无序。虽然汉初的叔孙通初定礼仪,“卒为汉家儒宗。”但作为“进退与时变化”的结果,它以“秦仪”为主,混杂着古礼。②《史记》卷99《刘敬·叔孙通列传》,北京:中华书局,1959年,第2726页。王夫之评述为“苟简”“汉之疵”,理由在于:“秦灭先王之典,汉承之而多固陋之仪。”③王夫之著,舒士彦点校:《读通鉴论》,北京:中华书局,1975年,第485-486页。也就是说,到了秦汉时代,由于这一服饰传统实质上已经断绝,实物难以辨识。留下是,仅仅是一些历史的记录。由此,要恢复“古衣冠”,往往需要根据个人的理解,去揣测当年的“真实”原貌。

前已论及,在古文献中的孔子之冠,主要为“周冕”和“章甫”。所谓的“古衣冠”应以其为基本依据。可注意的是,根据文献记载,“章甫”为殷商之冠,“周冕”则主要是“委貌”,而夏代的冠冕称之为“毋追”。《仪礼·士冠礼》曰:“委貌,周道也;章甫,殷道也;毋追,夏后氏之道也。”尤为关键的是,它们只是在文献上留存其“名”,其“实”如何,汉儒已难从判定真确的情形了。由此,与对“逢掖之衣”做出确解不同,郑玄注道:“三冠,皆所服以行道也。其制之异同,未之闻。”博洽多闻如郑玄,尚不能做出基本研判。很自然地,汉代的“儒冠”,只能是想象多于事实,已不太可能延承孔子时代的旧貌了。也由此,进贤冠开始成为“儒冠”的主要代表。

需要指出的是,进贤冠虽为汉代儒者的标志,但从来也没有一统过“儒冠”之天下。翻检史籍就可以发现,在汉代,除了“进贤冠”之外,“侧注冠”也一度被作为“儒冠”。《史记·郦生·陆贾列传》载,郦食其初见刘邦时,“状貌类大儒”,其中标志性的穿戴,就是“冠侧注”。裴骃《集解》引徐广曰:“侧注冠一名高山冠,齐王所服,以赐谒者。”①《史记》卷97《郦生·陆贾列传》,北京:中华书局,1959年,第2704页。

细绎海昏画像,里面的孔子之冠与二者无关。看起来,刘贺是不愿采纳这类汉代的流行样式。还需一提的是,《汉书·五行志中之上》载:“昭帝时,昌邑王贺遣中大夫之长安,多治仄注冠,以赐大臣,又以冠奴。”②《汉书》卷27《五行志中之上》,北京:中华书局,1962年,第1367页。它作为“狂悖”的表现被记载了下来,并认为“贺无故好作非常之冠。”但倘联系本论题,可以发现的是,刘贺所为并非“无故”。颜师古注曰:“仄,古侧字也,谓之侧注者。”也就是说,刘贺赐予手下的就是当年的所谓“儒冠”——侧注冠。

不管如何评价刘贺的为人,但他尊孔重儒,那是没有问题的,孔子衣镜中的种种内容及趋向都可说明这一点。如果侧注冠为儒冠,或者刘贺认同其为儒冠,他是不可能这样滥赏的。那么,他又为什么要将侧注冠赐予手下呢?《续汉书·舆服志下》载,它是“中外官、谒者、仆射所服。”也就是说,在汉代,侧注冠早已由齐王之冠,转而成为侍从近臣们的穿戴。刘贺将其赐予手下,并无太大不妥,“狂悖”云云言之过甚。毫无疑问,在刘贺看来,侧注冠是没有资格作为儒冠而出现的。史书言其“非常”,而在刘贺心目中,或许反倒是对“非常”的纠正——这样的冠,怎可作为“儒冠”的代表?将其赐予手下,正在于“拨乱反正”。那么,进贤冠呢?它作为汉代儒冠的主体,为何也不被刘贺采纳呢?

从本质上来说,与侧注冠相类的是,进贤冠只不过是“周冕”或“章甫”的替代物。作为“汉衣冠”,它也不是“夫子之服”的本来面目。而它与侧注冠不同,并得以流行的缘由或许在于,与“古衣冠”有着更多的历史联结性。孙机曾指出,进贤冠与周代的“委貌”有着某种关联,由此,后世在描画“委貌”时,甚至直接以“进贤”来加以代替。③孙机:《中国古舆服论丛(增订本)》,北京:文物出版社,2001年,第426页。但问题是,这二者毕竟不是一回事。作为“古缁布冠”的遗存或发展,“进贤”虽有“古”以为依托,但从本质上来说,既不是“古衣冠”的复原,也不是“周冕”的延续或发展。

更为重要的是,由前已知,孔子虽认同“服周之冕”,但他实际上的穿戴是“冠章甫之冠”。也就是说,孔子是以殷商之冠,而不是“周冕”作为自己所穿戴的“儒冠”。由此,要恢复“儒冠”的古貌,应以“章甫”为准。进贤冠不仅不古,而且与“章甫”之制不相契合,将其摒弃有一定的合理性。

前已论及,汉代的“章甫”之制早已不再明晰,难以复原。不仅如此,甚至到了战国时代,章甫到底如何,也可能言人人殊。

但是,在战国晚期至汉初的文献中,有两条记载值得注意,一是《荀子·儒效》所载:“逢衣浅带,解果其冠,略法先王而足乱世术,缪学杂举。”这是荀子对当时俗儒们的抨击。由本论题出发,值得注意的是他们所穿戴的所谓“儒衣冠”。“逢衣浅带”同于深衣之制,可置而勿论。但“解果其冠”是什么?杨倞注曰:“解果,未详。或曰:解果,陿隘也。”又引战国时代淳于髡所言:“蟹螺者宜禾”,进而解释道:“蟹螺,盖高地也;今冠盖亦比之。”①王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》,北京:中华书局,1988年,第138页。也就是说,“解果其冠”具有两个特点,一是具有隆起之势,由此像高地;二是较为窄小,也即所谓“陿隘”,这正与小冠的特征相契合。

另一条值得注意的材料,来自于《庄子·盗跖》:“尔作言造语,妄称文、武,冠枝木之冠。……缝衣浅带,矫言伪行。”这是盗跖对孔子的攻击之词,但它反映了战国以来儒者的装扮,或时人心目中的孔子形象。其中值得特别注意的是“冠枝木之冠”,据杨柳桥的研究,它与“解果其冠”为同类物。杨氏认为,“解果,谓如木果之皮甲坼裂然也。”②杨柳桥:《荀子诂译》,济南:齐鲁书社,2009年,第215-216页。也即是,如裂开的枝木,它与复原图中的冠形颇有相合之处。

宁镇疆曾指出,与“更强调普适性的”“服周之冕”不同,在孔门之中,儒冠以“章甫”为主,在孔子的提倡下,作为“标识儒者身份的外在符号”,“在孔门弟子中深入人心了。”③宁镇疆:《“章甫”之冠与儒家初起阶段的“儒服”问题——兼论先秦儒家群体意识的觉醒》,《中国文化研究》2015年秋之卷,第52页。或许,“解果其冠”云云,正是由章甫发展而来。由此再来看《荀子·儒效》篇,可以发现,“俗儒”们虽被抨击,但他们既然要以衣冠来体现自己的“儒”身份,“解果其冠”等应关联着“章甫”,才更有说服力。而这样的冠形由战国传至汉代,虽然也不能说,它就是完全的“古冠”,但毕竟与孔子及先秦之儒联系更为紧密,并且有着文献上的支撑,这或许是刘贺选择这一冠形的原因。

总之,细审海昏画像中的孔子之冠,可以发现,它以隆起窄小为特点,并颇为符合“枝木之冠”的造型,很可能以“章甫”或古制为蓝本。还需一提的是,依照孙机的看法,如图五中所展现的孔门之冠,属于无帻之冠的服装样式,为西汉及以前的衣着习惯。由此,《续汉书·舆服志》说:“古者有冠无帻。”④孙机:《中国古舆服论丛(增订本)》,北京:文物出版社,2001年,第265-266页。二者叠加,在刘贺心目,它应该更接近孔子穿戴的“真实”面貌,是“真正”的“儒衣冠”,由此与当时所流行的一般样式拉开了距离。

二、“服备而后容体正”:磬折的意义

在儒家理念中,“儒衣冠”承担着礼的功能。《礼记·冠义》曰:“凡人之所以为人者,礼义也。礼义之始,在于正容体、齐颜色、顺辞令。”值得注意的是,在这篇专论“冠礼”的文献中,归宿所在是“礼”或“礼义”。“容体正”云云,成为核心关注点,即所谓“冠而后服备,服备而后容体正、颜色齐、辞令顺”。由此言之,“儒衣冠”的完整和规范,不是为了别的,基本目标所在,是为了展现出“容体正”的礼学形象。

由此来看海昏画像,孔子之所以是孔子,最重要的,不在于穿戴了什么,而是穿戴之后,通过它们表现出何种仪态及风范?从根本上讲,“儒衣冠”不过是“儒者气象”的外在载体,在设计孔子画像时,衣冠确定后,紧接而来的问题应该就是——与之相配套的动作仪态。也就是说,在画像中,着“儒衣冠”的孔子表现出什么样的仪态动作最为合适?它既契合孔子的身份,又能展现衣镜的思想主题?

答案是磬折之礼。什么是磬折?磬是由石或玉所制成的打击乐器,形若曲尺,呈现出一定的角度。当人弯腰施礼时,在外形上与之颇为神似,故而可称之为磬折。磬折,不仅是重要的行礼方式,更重要的是,它配合着衣冠及具体的容色举止,是礼容或容礼的重要组成部分。所以《新书·容经》在论及坐、行、趋、跪、拜等礼仪动作时,多次出现“磬折”,或属于这一系统的“微磬”要求。①有学者将磬折和微磬加以区分,并参考相关汉代图像,指出:“所谓‘磬折’,大致是指腰身像磬那样曲折,其角度约135°(即前倾约45°);而所谓‘微磬’,则大致是指腰身曲折而成的角度大于135°(即前倾小于45°)。”(马怡:《汉画像所见“磬折”与“微磬”》,《湖南省博物馆馆刊》2010年第七辑,第316页)从狭义上来说,这是应该可以成立的。但是就一般意义上来说,磬折与微磬之间没有泾渭分明的区分,微磬也是磬折的一种。我们注意到,在海昏画像中,孔子对于颜回的弯腰角度并不深,当属于“微磬”之礼。而且老师对于弟子施礼,也本应如此,不可能深度弯腰。但是,倘泛泛而言,这种微磬也可以算作磬折。理由在于,在《新书·容经》中,孔子对于弟子子赣的拜谒,以“磬折”加以回应。以颜回之例及情理推度,在这一施礼过程中,实际上也应是“微磬”,但在严判礼仪制度的《容经》中,既然被称之为“磬折”,可见广而言之,微磬也即是磬折的一种。在本文中,对此问题不做细化,磬折取其广义上的意义指向。通过它,既展示出孔子所具的君子乃至圣贤的好礼风范,同时又可为刘贺的“脩容侍侧”提供直观的礼仪范本。下面,我们就画像中为何要选择磬折之礼,或者说意义及理由何在的问题,作进一步的补充说明。

首先,从先秦到两汉时期,磬折作为谦恭好礼的象征,成为孔子的标志性动作。除了在前所引及的《新书·容经》等文献中可以看出这一点之外,更为重要的是,在汉代的其他孔子图像中,也是如此。

所谓其他孔子图像,就现有材料来看,最主要的就是海昏画像之外的“孔子见老子图”,图像载体为画像石或壁画。由本论题出发,可注意的是,在那里面,孔子几乎无一例外的都是磬折的姿态,并以此来展现谦恭好礼的形象。有学者甚至认为,此类图像的准确定名应为“孔子问礼图”。②王元林:《试析汉墓壁画孔子问礼图》,《考古与文物》2012年第2期,第77页。这一结论能否成立,或许还可商榷。但不管其主题是什么,这些图像以“孔子问礼”为基本依托和出发点,通过老子为尊,孔子为卑,后者向前者施礼的方式来加以展现,而且是以磬折这样的方式来表示极大的敬意,则是没有疑义的。还需一提的是,在行礼的过程中,除了弯腰以致敬之外,更需配之于面容神色的肃穆恭谨。

关于这一点,《庄子·渔父》中的相关记载可为佐证。在这个寓言故事中,当孔子在杏坛授业时,作为世外高人的渔父“下船而来”,面对着他的教诲,孔子多次“再拜而起”,恭敬受教,与“孔子问礼图”中的情形实无二致。以至于孔门弟子不解地问道:“万乘之主、千乘之君见夫子,未尝不分庭抗礼,夫子犹有倨敖之容。今渔父杖拏逆立,而夫子曲要磬折,言拜而应,得无太甚乎?”这个故事本身的真伪及相关问题,本文不做展开。就本论题出发,值得注意的是孔子的仪态,即所谓“曲要磬折,言拜而应”,孔子一改往日对于王侯的“倨敖之容”,在容色上表现得恭谨异常。这是磬折之时所应有的态度,或者说是“正容体”所需。而对面的渔父“杖拏逆立”,似乎并没有回礼。就礼的角度来说,它所聚焦的一面是,当磬折之时,孔子对于尊者的恭敬态度。

由此来看孔子见老子图,就可以发现一个有趣的现象,孔子作为卑者而施礼,其仪态是一贯的,即以磬折之礼来表现恭敬之意。而老子的表现则不一而足。既有如图四所呈现的以磬折的姿态加以回礼;更有如图二所展现的持杖受礼,甚至带着几分倨傲之容。在这些图像中,老子处于尊者地位,不回礼似乎也无不妥,但是,从重礼的儒家角度来说,这样的倨傲颇有些问题。《礼记·曲礼上》曰:“夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者,必有尊也。”就礼而言,尊者对于卑者亦应表示出相应的尊重。由此,在磬折之时,尊者向卑者回礼,应更为合理及合礼。可以说,在海昏画像中,颜回向孔子磬折施礼,孔子以磬折之礼加以回应,就反映了这种取向,并可与图四中的图像表现互为印证。

图二 汉代“孔子见老子图”(局部)中不戴冠的孔子:左为洛阳烧沟61号汉墓壁画,右为内蒙古和林格尔壁画墓

图四 嘉祥齐山汉画像石墓中戴进贤冠的孔子及弟子们

这一点在传世文献上亦可获得证明。《新书·容经》载,当孔子的学生子赣(子贡)“由其家来谒于孔子”时,“孔子正颜举杖,磬折而立。”并辅之以一连串的语言、动作,《容经》评价道:“故身之倨佝,手之高下,颜色声气,各有宜称,所以明尊卑别疏戚也。”从某种意义上来说,这简直是教科书般的礼仪范本。要之,在孔子见老子图中,老子或倨傲,或如孔子一般谦恭,其图像表现的不同,固然有各种缘由。但倘易位处之,儒学的本质决定了,孔子所面对者,无论尊卑,都必然呈现出谦恭有礼的形象。对于卑者,乃至于弟子亦当如是。由此,选择磬折这一招牌性动作来展现此种取向,就很是顺理成章。

其次,磬折与孔子的“圣性”及“成圣之路”的推进有着重要的关联。

在孔子形象塑造史上,西汉是一个关键时代。其中最值得注意的是,随着谶纬之风的强劲,“把一个不语怪力乱神的孔子浸入怪力乱神的酱缸里去了,……成了孔教的教主。”①顾颉刚:《春秋时代的孔子和汉代的孔子》,见王煦华编选:《古史辨伪与现代史学》,上海:上海文艺出版社,1985年,第103页。由此,在谶纬系统中,为了突出孔子形象的神圣性,有着种种异相的孔子开始登上了历史舞台,并在怪异之中,越来越失去了常人的形貌。但是,在衣镜文中,未见孔子样貌方面的任何怪异之谈,仅仅说他为“长人”,“生而首上污顶”,与《史记·孔子世家》所载正相吻合。反映在衣镜的画像上,细审画面,面容的具体情形虽不可见,但似乎也看不出太多异相的存在,那里面的孔子应该属于样貌正常之人,仅仅身材高大而已。

由此而论,衣镜图文中的孔子实为常人模样。那么,是不是可以说,在这里面的孔子形象已毫无“圣性”可言了呢?或者说,刘贺无意展示孔子的“圣性”呢?答案是否定的。

细绎衣镜文字,可以发现,对于孔子的“圣性”问题,不仅是正面肯定,而且高度重视,直至最后给出了“至圣”的无上之誉,并隐隐可见“素王”意蕴。也就是说,衣镜文中的孔子之“圣性”,是极为浓郁的,只是与谶纬的“怪、力、乱、神”之流不同,它不依赖异相来加以呈现。那么,它是如何体现孔子之“圣”的呢?衣镜文给出的答案是礼。也就是说,孔子之圣,在形象表现上,依靠的是礼或礼乐,而不是神神道道的异象。事实上,与谶纬取径不同的是,在正宗经学,尤其是礼学文献中,所采的就是这一取向。所以《中庸》有云:“大哉圣人之道!洋洋乎!发育万物,峻极于天。优优大哉!礼仪三百,威仪三千。待其人而后行。”

但进一步的问题是,所谓的“礼仪三百,威仪三千”,可谓内容繁杂。在衣镜的画像中,以什么样的具体仪态来展现此种形象呢?答案就是磬折。或者也可以说,由磬折来展示礼之意蕴及孔子的“圣性”。

由此再来看衣镜文,就可以发现,其中一条重要的叙述理路是,孔子之“圣”与“礼乐”相关。所以,弟子们之所以投身孔门,乃在于:“孔子行礼乐仁义□久,天下闻其圣,自远方多来学焉。”而孔子在成长为圣人的过程,虽有各种因素,但礼是最为关键的。从“为儿僖戏,常陈俎豆,设□(容)礼。”到十七岁时“诸侯□称其贤”,皆与礼息息相关。尤为重要的是,在十七岁时,孔子以礼而闻名,是关键的节点。

关于这一问题,已有专文论述,此处不再展开。①王刚:《海昏侯墓“孔子衣镜”所见孔门弟子问题初探》,《江西师范大学学报》(哲社版)2019年第4期。由本论题出发,值得注意的是,当孔子十七岁受到重视时,一个很重要的理由在于,孔子作为“圣人之后”,在礼学方面具有家学传统,而这种家传与磬折密切有关。这一问题在《左传》昭公七年中有载,其中就说到孔子的祖先正考父恭敬有礼,并留下鼎铭:“一命而偻,再命而伛,三命而俯。循墙而走,亦莫余敢侮。”这其中的偻、伛、俯等,与磬折的形象极为契合。它被时人作为“圣人有明德者”的表征,其后能继承这一传统的“达人”正是孔子。可以说,当孔子因礼方面的造诣,而使得“诸侯□称其贤”之时,在人们心目之中,所浮现的具体形象,正是磬折的情形。作为“圣人之后”所应传承的传统,磬折是礼的表征,也是“圣性”的载体。

此外,还值得一提的是,刘贺对于磬折之礼极为重视与熟悉。据《汉书·武五子传》,在刘贺改封海昏之前,汉宣帝特派张敞来侦讯其情,在这次命运的转折点,刘贺表现得极为恭敬有礼,在参见张敞之时,“簪笔持牍趋谒”,这样的举动,为此后由罪人而诸侯的转变加分不少,并从“非常之祸”中暂时脱困。从某种意义上来说,因刘贺的“有礼”,终于转祸为福。可注意的是,刘贺的“簪笔持牍趋谒”,就与磬折之礼有关,或者说配合着磬折而来。《史记·滑稽列传》载:“西门豹簪笔磬折,向河立待良久。”张守节《正义》曰:“簪笔,谓以毛装簪头,长五寸,插在冠前,谓之为笔,言插笔备礼也。磬折,曲体揖之,若石磬之形曲折也。”②《史记》卷126《滑稽列传》,北京:中华书局,1959年,第3212页。也就是说,簪笔为礼,是与磬折相关联的。刘贺十分熟悉这一礼仪,并以此来表达自己的肃穆恭谨。在他心目中,这就是礼的重要表现。

笔者曾经论证,“孔子衣镜”之所以出现,一个很重要的目的是,刘贺在获封海昏之后,以此来提醒自己要以孔子师徒为样板,通过“脩容”以避“非常之祸”,即《衣镜赋》中所言的“脩容侍侧兮辟非常”。衣镜不仅是生活器,更是具有镜鉴作用的礼器。其中,孔子的礼仪动作无疑更具有示范性。③关于这一问题,可参看王刚:《“脩容侍侧兮辟非常”的作意及相关问题:南昌海昏侯墓〈衣镜赋〉探微》,《地方文化研究》2021年第3期。

要之,在孔子的图像设计中,选择孔子的标志性动作——磬折,不仅可以展现出孔子的礼容及圣性。在由“儒衣冠”而“容体正”的理论进路中,亦为刘贺“脩容侍侧兮辟非常”提供直观画面,是具有历史和现实意义的形象选择。

三、剑履问题

较之于“儒衣冠”,佩剑及鞋子,也即所谓“剑履”属于相对细微的小物件。但细微不代表就可以忽略,事实上,此类构图的存在,不仅事关孔子形象的设计,背后亦蕴含着丰富的礼制及相关问题。通过它们,可以由小见大,颇具学术价值。以这样的问题意识来细审画面,可以发现的是,孔子佩剑,而弟子们皆无剑,就礼制而言,展示了一种尊崇的态度。而他们皆不脱鞋的状况,则反映着师徒立于堂上的情形。此外,孔子之履显得特别大,特别突出,不仅与其身材高大相匹配,同时也是一种重要的文物及文化符号。下面,展开具体的论述。我们从佩剑问题说起。

关于这一问题,《汉书·隽不疑传》中的相关记载颇具典型性,下面就以此为核心进行研判。细绎传文,起首是这样介绍隽不疑的:“字曼倩,渤海人也。治《春秋》,为郡文学,进退必以礼,名闻州郡。”紧接着则叙述道:当武帝末年时,暴胜之奉命来到渤海郡“逐捕盗贼”时,“素闻不疑贤,至渤海,遣吏请与相见。”于是,隽不疑应约而来,并有了下面的情形:

不疑冠进贤冠,带櫑具剑,佩环玦,褒衣博带,盛服至门上谒。门下欲使解剑,不疑曰:“剑者,君子武备,所以卫身,不可解。请退。”吏白胜之。胜之开阁延请,望见不疑容貌尊严,衣冠甚伟,胜之徙履起迎,登堂坐定。不疑据地曰……①《汉书》卷71《隽不疑传》,北京:中华书局,1962年,第3035页。

通过这段文字,可以看到,当隽不疑儒服出行,尤其是“盛服”的时候,除了“儒冠”及“褒衣博带”之外,还“带櫑具剑”。由前已知,隽不疑“闻名州郡”的原因是“进退必以礼”,当他如此郑重地去谒见尊者时,毫无疑问,自当遵礼而行。由此,在隽不疑的服饰系统中,佩剑绝非可有可无之物,而应该是“盛服”的重要组成部分。事实上,在早期中国,剑不仅是男子护身的需要,也从属于“衣冠”系统。所以,人们在展现“富贵容”时,往往要“饰冠剑,连车骑。”②《史记》卷129《货殖列传》,北京:中华书局,1959年,第3271页。儒生亦不例外。也就是说,当一个士人着“儒衣冠”,并且“盛服”而行时,为体现庄重而谨严的礼制要求,佩剑是必不可少的。

由此再来观察孔子的着装,可以发现的是,除了“儒冠”及“褒衣博带”的装扮,在其左腰上还有一把佩剑。这自然是配合着“儒衣冠”而来的,是符合礼制的装扮。

但接下来的问题是,为什么画像中的孔门弟子没有和孔子一样佩剑呢?是画师的一时疏忽所致吗?这样的穿戴,是不是可以认定违礼了呢?答案恰恰是相反的。弟子们没有佩剑,正是礼的要求。在展开具体论述之前,要先加以确定的是,在一般状况下,孔门弟子是可以佩剑的。

以图五为例,这是山东东平汉墓壁画中的孔子见老子图,除了孔子佩剑,随从的弟子们也一一佩剑。还需一提的是,即便图中几人不是孔门师徒,右边二人也是作为前方拜谒人的随侍者而出现的,与孔门情形具有共通性。也就是说,师生之间,或者卑者与尊者在一起时,是可以共同佩剑的。

问题只在于,为了表示尊重,在拜谒尊者之时还有一个重要选项,那就是:通过解剑以示礼敬之意。由此来看图二、图四的孔子见老子图,就可以发现,孔子及弟子在谒见老子时,是没有佩剑的。尤需注意的,是图二和林格尔壁画中的孔子形象。由于墓主人为东汉时期的使持节护乌桓校尉,墓室也有意追仿生前的“幕府”而建。①内蒙古文物工作队、内蒙古博物馆:《和林格尔发现一座重要的东汉壁画墓》,《文物》1974年第1期。由此,壁画中充满了武勇之气。前已论及,那里面的孔子没有戴冠,这种礼制上的松弛,既反映了时代的变化,同时也与墓主的武官身份有关。

图六 孔子腰间的佩剑(孔子画像局部图)

但恰恰是在这一稍显“粗犷”的图像中,孔门师徒谒见老子时皆不佩剑。这说明什么?很大的可能就是,在谒见尊者时,解剑是一种更为关键性的礼敬态度。作为赳赳武夫都明白或看重的观念,在汉代,与之相类似的著名例子是,自叔孙通定朝仪之后,臣子们都需要解剑、脱鞋才能上殿觐见皇帝。但作为例外,萧何不受此约束。《史记·萧相国世家》载:“乃令萧何赐带剑履上殿,入朝不趋。”②《史记》卷53《萧相国世家》,北京:中华书局,1959年,第2016页。为什么要下这样的命令呢?因为萧何与一般臣子不同,通过这种礼遇,皇权自降尊严,有意地表现出非同寻常的尊崇。

由此,“萧何故事”作为“殊礼”的标志,为后世重臣所沿袭,并成为政治史研究中的一大聚焦点。但这显然不是本论题的致思方向,通过这个故事,我们所关注的,是礼的时空性问题。具体说来,解剑是一种礼的要求。为表现礼敬之意,它固然可以根据具体情形,在不同场合下加以展现。但如果按照礼制的严格要求,必须解剑的情形,是需要先定条件的。倘按要求必须解剑,它应是在特定时候、特定空间下的产物。也就是说,萧何的同僚们进入宫殿之后,不是在任何时候、任何地方都需要解剑的,主动权在己。所谓“上殿”“入朝”云云,已经告诉了我们,解剑发生在大殿之上,在朝见皇帝之时,限定在所谓的“庙堂”或“朝堂”之上,宫廷中的其他地方并非有这么严格的规定。例如,东方朔为侍郎时,曾“拔剑割肉”;霍光初掌朝政时,欲将皇帝印玺控于己手,逼使得掌印的尚符玺郎“按剑曰:‘臣头可得,玺不可得也。’”而在权势煊赫之后,霍光在未央宫与群臣谋废刘贺时,手下田延年“离席按剑”,对群臣加以恐吓。③分见《汉书》卷65《东方朔传》,北京:中华书局,1962年,第2846页;《汉书》卷68《霍光传》,北京:中华书局,1962年,第2933页、第2937页。以上剑不离身的故事都发生在皇宫之内,说明非“朝堂”之上的觐见并没有那么严格的要求。

循着这样的问题意识再来看《汉书·隽不疑传》,就可以发现一个重要的细节:当隽不疑登门谒见时,“门下欲使解剑”。为什么要在“门下”解剑呢?因为正式拜见是在堂上,入门后,随即就要“登堂”,即文中所谓的“登堂坐定”。作为会面行礼的场所,“登堂”类似于上殿觐见,所以,遂有了请隽不疑解剑之举。但隽不疑为何拒不从命呢?因为他是被礼请而来的,解剑意味着被对方所俯视,失去了礼遇的意义。但是,当“胜之徙履起迎”,以十分恭敬的态度亲迎入内后,事情则发生了改变,“登堂坐定”后的隽不疑“据地”而言,显现出一种自贬的仪态。《礼记·曲礼上》曰:“往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。”也就是说,由于“胜之徙履”,按照礼数,需回报以卑微和谦逊。

隽不疑拒绝解剑及一系列的仪态动作,建立在对等的情形之下。在这种会面中,由于理解上的不同,佩剑还是解剑,往往会因人而异。这就好像汉画像中的孔、老相见,孔子有佩剑,也有不佩剑的情形,最终结果如何,取决于绘画者的理解。但是,当弟子们在“登堂”聆听老师教诲时,师、弟之间并不存在身份的对等性,毫无疑义是需要解剑的。

由前已知,解剑是非常态的情形,孔门弟子一般皆佩剑。解剑这种情形的出现,或礼的发生,在于空间的转移。《左传》宣公十四年(前595)载,楚庄王听说自己的使臣被杀,气得冲出门去准备征讨。文载:“楚子闻之,投袂而起,屦及于窒皇,剑及于寝门之外,车及于蒲胥之市。”在这个“剑及履及”的故事中,楚王在往外冲时,手下赶紧追上他,将剑奉上。这就说明,在屋外佩剑才是常态,即便放下了,外出时也需要赶紧拿上。也就是说,所谓解剑,应该发生在门内,尤其是“登堂”之时。

在孔门弟子中,武勇的子路最为“好剑”。《孔子家语·子路初见》载:“子路见孔子,子曰:‘汝何好乐?’对曰:‘好长剑。’”但最后子路拜入孔子门下后,解剑而学。即《庄子·盗跖》所谓的:“使子路去其危冠,解其长剑,而受教于子。”所以,可注意的是,在衣镜画像中,喜爱长剑的子路与其他弟子一样,没有任何武器在身。关于这一问题,还可注意的是《说苑·贵德》中的一段文字:

子路持剑,孔子问曰:“由,安用此乎?”子路曰:“善,古者固以善之;不善,古者固以自卫。”孔子曰:“君子以忠为质,以仁为卫,不出环堵之内,而闻千里之外;不善以忠化寇,暴以仁围,何必持剑乎?”子路曰:“由也请摄齐以事先生矣。”①刘向撰,向鲁正校注:《说苑校证》,北京:中华书局,1987年,第113页。

在这个先持剑,后解剑的故事中,关键词是“摄齐”。作为“登堂”或“升堂”的礼仪动作,“摄齐”在史籍中屡见不鲜。如《论语·乡党》载:“摄齐升堂,鞠躬如也。”朱熹注曰:“摄,抠也。齐,衣下缝也。礼,将升堂,两手抠衣,使去地尺,恐蹑之而倾跌失容也。”也就是说,子路不仅要解剑,在登堂的时候,还要恭敬小心地提着衣服进入。综合这些材料,我们有理由相信,从整个衣镜画像的构图安排来看,孔门弟子的解剑,所表现的应该就是在堂上行礼的图景。②关于这一问题,可参看王刚:《论海昏侯墓“孔子衣镜”图像的构图方位及空间问题》,《南方文物》2020年第6期。

但由本论题出发,更进一步的问题是,在解剑之外,按照早期中国的规矩,为表示尊重,入他人家门之后,还需要脱鞋,鞋不能上堂,是那时的常态。入座后,只有长者、尊者的鞋履才可以放在席旁。那么,或许有人就要问了,孔子不脱鞋自然可以理解,但为什么这些弟子们也不脱鞋呢?这里的关键所在,是孔门弟子所呈现的姿势。进一步言之,他们“侍侧”于孔子身旁的画面,表现的是“侍立”,而非“侍坐”的情形。

《仪礼·燕礼》曰:“宾反入,及卿大夫皆说屦(脱鞋),升就席。公以宾及卿大夫皆坐,乃安。”郑注曰:“凡燕坐必说屦,屦贱,不在堂也。”贾公彦疏则曰:“凡在堂立行礼,不说屦,安坐则说屦,故郑云‘凡燕坐必说屦’。”③阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1022页。由此可知,虽一般来说“升堂”需脱鞋,但那是“侍坐”时的情形,“侍立”时就可以不脱鞋。既如此,孔门师徒在堂上着鞋,就不算违礼,而且这样的情形还可与弟子解剑问题相映证。也即是,它们共同构成堂上行礼的场景。

最后值得一提的,是孔子那个大鞋子所引发的问题。细绎画像可以发现,孔子的鞋子特别大。这样的规模,自然与孔子高大的身材相匹配。但此种问题,与本文主旨关系不大。我们的兴趣由《宋书·五行志三》所引发:

晋惠帝元康五年闰月庚寅,武库火。张华疑有乱,先固守,然后救灾。是以累代异宝,王莽头,孔子履,汉高断白蛇剑及二百万人器械,一时荡尽。④《宋书》卷32《五行志三》,北京:中华书局,1974年,第933页。

由上引材料可知,“孔子履”作为“累代异宝”,一直到晋朝时都是珍贵的国家藏品,后毁于大火。从文中所列出的另外两种重要文物——高祖剑、王莽头来看,它们无疑是源自于汉代的收藏。高祖剑、王莽头的问题可存而勿论,由本论题出发,很自然地就要问了:作为顶级文物的“孔子履”,在汉代是一种什么情形?相关的问题有哪些?海昏画像是否参照了实物呢?

翻检史籍,“孔子履”在汉时未进入官家库房,还属于孔家私物。《后汉书·光武十王传》载:“今鲁国孔氏,尚有仲尼车舆、冠履。”①《后汉书》卷42《光武十王列传》,北京:中华书局,1965年,第1438页。但此处值得注意的是“冠履”连言。也就是说,在汉代,孔氏收藏的孔子遗物中不仅有履,还有冠。不仅如此,我们注意到,司马迁在为孔子作传时,曾“适鲁,观仲尼庙堂车服礼器。”在对孔子遗物所做的实地考察中,对于这些孔子庙堂里的文物,司马迁用了“车服”一词来概括。比照《后汉书·光武十王传》的记载,“车服”中的车自然可以对应“车舆”;而“服”所对应者,应该就是“冠履”。因为在《孔子世家》中,司马迁还有这样的表述:“故所居堂弟子内,后世因庙藏孔子衣冠琴车书,至于汉二百余年不绝。”并且说:“高皇帝过鲁,以太牢祠焉。诸侯卿相至,常先谒然后从政。”②《史记》卷47《孔子世家》,北京:中华书局,1959年,第1947页。

但由此,一些难解的疑问也随之发生:一是“孔子履”得以成为“累代异宝”,比“履”更为重要的“冠”,为什么反而不获珍藏呢?二是由前面的论述可知,汉代在“儒冠”问题上没有统一的认识。如果孔子冠的实物就摆在那里,而且“诸侯卿相”都要“常先谒然后从政”,孔子之冠这样的昭昭之物,应成为国之重宝,在定礼时为什么不对它加以参照并热烈讨论呢?在“儒衣冠”问题上,还有比这更有说服力的证据吗?但是,为什么连郑玄这样渊博的人都会对此问题一筹莫展,而不加征引呢?

毫无疑问,由“冠履”并言到最后独见“孔子履”,是不容忽视的问题。但由于材料的极度缺乏,无法形成定论,只可做一些简单的猜测。笔者以为,一个很大的可能是,“孔子履”在汉晋时代的存在,应该是渊源有自。但孔子之冠倘在汉代存在的话,很可能是新出的赝品,并不为儒林所信从。这样,也可以部分解释前面的疑问。也正是出于这样的原因,笔者在研判“儒衣冠”时,对这一暗昧问题并不加以提出,而只在讨论“孔子履”时附而论之。

循此理路,笔者注意《后汉书·钟离意传》中的一段材料。说的是钟离意在明帝朝担任鲁相一职时,“出私钱万三千文,付户曹孔欣修夫子车,身入庙,拭几席剑履。”并且在这一过程中,发现了所谓孔子留下的“素书”,里面有“护吾车,拭吾履,发吾笥”的文字。③《后汉书》卷41《钟离意传》,北京:中华书局,1965年,第1410页,第1945-1946页。这段故事来自于李贤注引的《钟离意别传》,但它也出现在《水经注·泗水》中,由此可以推定其出现不会晚于汉末魏晋时代。

这段故事中“怪力乱神”的叙述,足见后世编造的痕迹。但本文所关注的不是这些,此处可注意的是,比照此前的“今鲁国孔氏,尚有仲尼车舆、冠履。”在“拭几席剑履”云云中,已没有了冠,而代之于剑。孔子剑留存下来了吗?冠的真实性尚有疑问,“剑履”只怕是“冠履”一词的变形。而后面的“护吾车,拭吾履,发吾笥”中,则只见履,而没有了冠与剑。可见履才是实的,冠与剑则较为虚空。

限于材料,对于这些相关问题,还无法获得细部的了解。但最大的可能是,“孔子履”是“车服”之“服”中相对靠谱的实物,所以在这些材料中,主要围绕着“孔子履”而展开故事或讨论,冠与剑的问题则真伪杂陈,无法明晰。衣镜画像在创作中是否参考了“孔子履”这一实物,还是不得而知。在学术考察中,有一份材料说一份话,出现缺环,无法判定具体的情形固然遗憾,但借助孔子画像的讨论,提出问题,也不失为一种学术态度,希望高明君子在此基础上进一步解疑释惑,有以教我。

结 论

由于水渍等原因,海昏侯墓画像中的孔子面目并不清楚,这为精准地复原样貌带来了困难。但是,“形状,末也。”儒家更为看重的是内在精神,衣冠、仪态等比长相本身更为重要,它们是展现孔子形象的重要载体。由此,笔者以衣冠、仪态等为考察点,围绕着这些核心要素,对画像中的孔子形象问题做了一个初步的分析,获得了如下的认识:

一、汉代画像中的孔子以布衣形象而出现,有戴冠或不戴冠两种状态。但在通行的汉画像中,孔子的衣冠,已是汉代样式的“儒衣冠”,并不符合古貌。在海昏画像中,孔子衣冠完备,行礼如仪,是一种规整的画像。而且在儒冠问题上,画像不采当时的流行样式,而应该是以“章甫”或古制为蓝本,以挺拔高耸为特点,颇为符合“枝木之冠”的造型。在刘贺心目中,这应该更为接近孔子穿戴的“真实”面貌,是“真正”的“儒衣冠”。要之,海昏画像中的“儒衣冠”,不仅是过去的历史复原,更是对时下观念的纠偏,反映着刘贺心目中的孔子形象。

二、“儒衣冠”只是“儒者气象”的外在载体,在设计孔子画像时,衣冠确定后,紧接而来的问题应该是——与之相配套的动作仪态。在海昏画像中,以“磬折”之礼来表现穿戴“儒衣冠”的孔子形象,既契合孔子的身份,又展现了衣镜的思想主题。作为礼容或容礼的重要载体,一方面磬折是孔子的标准动作;另一方面,它也符合衣镜文中由“礼”而“圣”的思想表达路径。并在由“儒衣冠”而“容体正”的理论进路中,为刘贺“脩容侍侧兮辟非常”提供直观画面。

三、剑履属于小物件,但它们在海昏画像中蕴含着不小的文化信息。有些问题虽至今难以获得确解,但其间所包含的学术意义是巨大的。其中重要的信息是,在海昏画像中,弟子们的解剑而侍,是一种有意识的构图。就礼制而言,展示了一种尊崇的态度。而孔门师徒皆不脱鞋的状况,则反映着他们立于堂上的情形。此外,在汉代文献中,孔子之履虽与冠及履相提并论,但是,其他二者的真实性颇有疑问,孔子之履才更为可靠,由此成为重要的文物及文化符号。