基于脑科学的积极学习策略研究

2022-08-23马芳琴

马芳琴

西安欧亚学院 陕西西安 710065

近年来,脑科学研究在国家战略的扶持和信息技术飞速发展的背景下成为当前科学研究领域最前沿、最重要、最活跃的学科之一。我国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》等一系列重要文件中都高度关注脑科学研究,把脑科学与认知科学作为基础科学的研究前沿问题,以此推动我国的教育理论研究和教育实践的发展。如今新一代年轻人面对海量的信息,沉重的学业负担,如何促进其积极学习,这是一个非常有价值的研究课题。

一、脑科学与积极学习

(一)脑科学与学习

大脑是学习的器官,学习是大脑的主要功能。脑科学的研究成果告诉我们,学习是大脑接收到来自外界的信息之后进行自身内在的加工之后逐步引发结构改变,最终促使行为变化的一个过程。如果人的一个愿望得到满足,大脑中负责情绪的边缘系统(包括杏仁核、海马体、扣回带、丘脑、下丘脑、脑垂体等)就会“指挥”大脑的神经元分泌一种“快乐物质”——多巴胺,大脑便会根据其形成一个奖励机制,专门负责奖励各种期待的达成。因此,大脑对于学习奖励的不是“学习”而是“学会”。“学会”这个结果会让人产生一种收获的幸福感,让学习者对于学习这个过程变得兴奋。因此,教师在教学中以结果为导向,想方设法让学生学会,为学习行为提供激励。学习者经历了这个过程,一旦知道自己能够“学会”,学习就会变成一个令人愉悦的过程。

脑科学研究成果告诉我们,学习是学习者建立和优化大脑连接模式的过程,任何人的学习都要从大脑开始,学习使得脑神经的连接发生的变化,最终成为塑造大脑的过程。因此,人的认知、心理与思维活动都是大脑功能的体现,学习的背后都有脑科学的原理,脑科学理论也是教育科学的重要基础理论。

(二)积极学习

积极学习(Active Learning)是对学习者学习状态的一种描述。《学习科学百科全书》解释:“积极学习是能够让学习者参与教与学的活动,对自己的学习负责,通过分析、综合和评估建立思想连接的一类学习方法。”学习主要是学习者在大脑中构建或重构认知框架的过程。积极学习则更加强调学习者的认知模式的建构、问题解决技能的培养、知识的理解与迁移等方面,其与学习者的“学习动机”有着密切的关系。因此,学习者自己主动参与,积极探寻,大脑中不断产生连接,学习才可能会真正发生。脑科学研究证明,学习者积极学习的状态与其大脑的成熟度也有着密不可分的关系,这也许恰恰说明了青年学生学习状态的一种生理原因。

二、积极学习面临的问题分析

(一)学生学习状态不积极的问题分析

首先,青年学生的生理特点分析。青年学生在决策的时候很大程度上依赖自身的情绪而非理性思考。脑科学研究表明,人类大脑的前额叶是掌管人类理性思维能力的脑区,而前额叶逐步走向成熟阶段的时期正是人类处于18~25岁这个阶段,这一研究成果为青年学生的学习状态找到了生理上的原因。此阶段的青年学生的大脑前额叶正处于从不成熟到成熟的过渡期,因此他们缺乏成年人应有的自律,有些学生虽认同学习非常重要,但仍不想学习,甚至可能会为了眼前短暂的欢乐而放弃更重要的任务。美国著名的棉花糖实验其实早都证明了凡有较好自律能力的青少年,绝大多数会有较好的未来。因此,培养青年学生良好的自控能力是促进学生发展的关键因素之一。

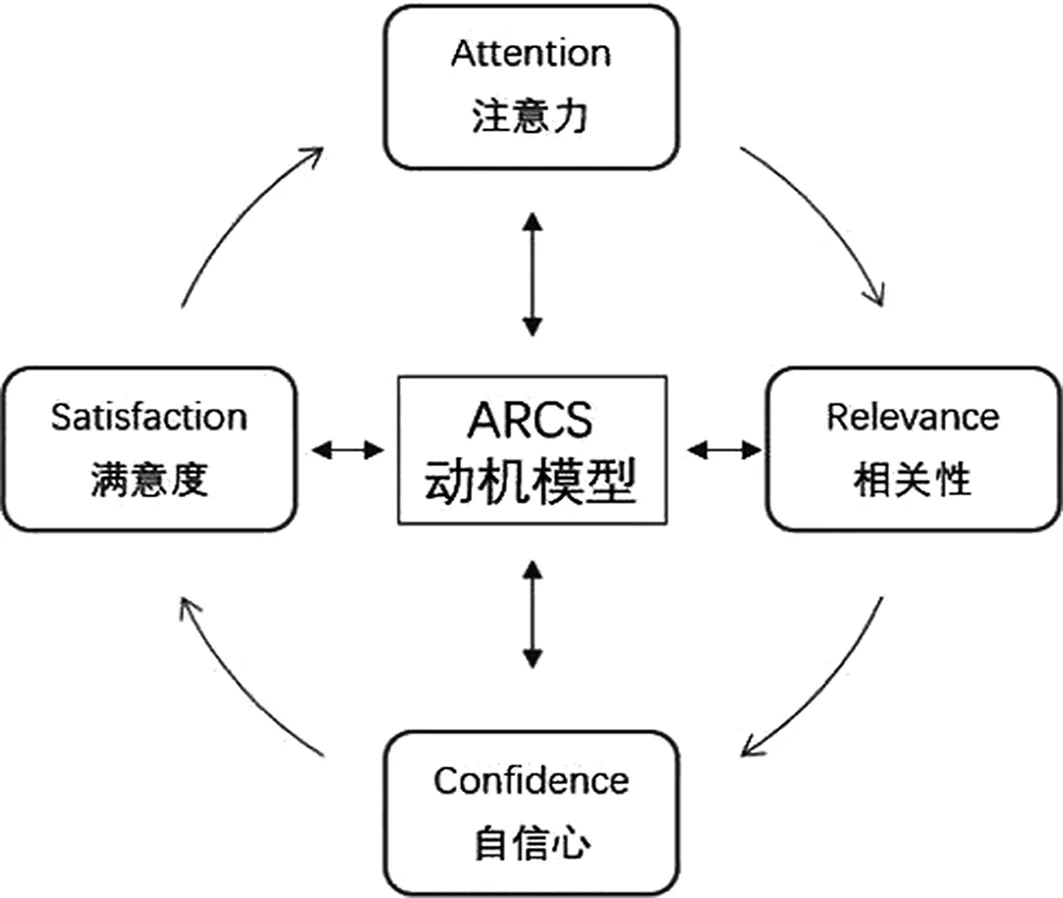

其次,青年学生的学习动机分析。学习动机理论认为,学生应具有主动学习的潜能,学习动机激发和保持学生的学习行为发生。美国的约翰·凯勒(John Keller)教授从激发学生学习动机的角度提出激发和维持学生学习动机的模型,即“ARCS”学习动机模型。他认为影响学生学习动机有四个因素,即:注意力(Attention)、相关性(Relevance)、信心(Confidence)和满意度(Satisfaction)(简称:ARCS)。这一理论为教师合理激发学生学习动机提供理论支撑。

图1 ARCS动机模型

(二)教师课程与教学设计的问题

传统的理念指导下的课程与教学设计是“以课程为中心”“以教师为中心”“以教室为中心”(简称“老三中心”)。此种模式下的课程与教学设计往往是教师为了完成教学任务在教室中讲授,学生大多是被动参与,因此学生学习获得感会比较弱,留下的也更多是被动的任务完成,容易丧失学习的兴趣。华中科技大学赵炬明教授曾经提出了积极学习的五个要素,即知识的有用性、学习的真实性、任务的挑战性、环境的社会性、过程的互动性。积极学习的“五要素”告诉我们,所谓积极学习就是要让学习者在学习过程中切实地感受到所学知识的有用性,让学习者置身于真实或仿真的社会情境之中,在不断面对和接受来自学习任务本身和同伴的挑战中激励自身互教互学。因此,教师在课程和教学设计过程中需要不断加强“五要素”的设计,不断激发学习者学习的积极性。

根据维果斯基的最近发展区理论,学习者对学习的反应表现为舒适区、发展区、恐怖区三个区域。“舒适区”是学习者能够独立自如地应对并解决问题的区域,学习者可能会因为学习的挑战度不足而不够积极,自身也得不到发展;“发展区”是学习者在老师或他人指导下解决问题的区域,学习者可能会面临一定的挑战,但努力之后仍可以解决问题,学习者会因克服挑战而得到奖励时而获得发展;而“恐怖区”是学习者无论如何都学不会的区域,学习者会因为挑战过大、过分紧张而不能发展。因此,教师在进行课程设计与教学设计的过程中,只有为学习者提供适当挑战,并及时提供帮助和指导。只有学习者尝到学会的“甜头”,体验收获感,学习的状态才会比较积极主动。

图2 维果斯基的最近发展区理论

(三)教学环境与教学条件的问题

脑科学和认知科学认为,学习是人脑适应外部环境的途径,人脑在适应外部环境的过程中会形成对应的知识和经验,这些知识经验也会因所处的环境的不同产生差异。传统的教学本身对于教学环境和教学条件并没有特殊的要求。但是伴随着现代社会的高速发展,信息技术和新的教育教学理念的出现,促使教育教学的物质环境更加丰富,大量电子媒体与海量信息涌入学习场景,面对新时代的学习者,营造合适的教学环境和教学条件显得尤为重要。

首先,营造教学环境与教学条件。教师在教学中围绕学习者的学习营造多种教学环境和条件,通过采用多种教学方式开展教学活动,比如翻转课堂、混合式教学、项目制教学、情境教学、案例教学等教学方式激发学生参与课堂,逐步改变教学的软环境。学校则需要根据教师教学的需求适当改进教室、实验室、研讨室等教学场所和教学条件。

其次,优化班级规模。在实践中,任课教师往往会因为班级规模太大、学生人数太多而没有办法顾及每一个学生的学习状态和学习成果,而原本可能设计好的教学活动或研讨项目也可能会因为班级的人数过多而无法开展或草草开展,学习者无法真正参与到课堂的学习研讨。久而久之,学习者惰性就会出现,对课堂关注度不足,出现注意力不集中,不认真学习的现象。

三、积极学习的基本策略

(一)情绪激励策略

情绪在大脑内拥有“超高级通路”,情绪与思维、行为密切相关。脑科学研究成果表明,内啡肽、多巴胺等神经递质的分泌能够促进积极情绪的产生,但是当压力来临时,大脑分泌的皮质醇激素也会影响个体的认知与行为能力。积极情绪体验能够带动学习者以饱满的状态进入课堂并贯穿始终,消极情绪则会降低学习者的脑索引功能与行为决策。

情绪激励策略对积极学习的启发表现在以下几个方面:

首先,课前创设轻松的学习氛围。任课教师在课前通过微信群、QQ群等方式与学生建立联系,特别是一些难度较大的课程的任课教师需要尝试创设安全轻松的教学氛围与环境,课前可以播放轻松的音乐等,确保在课前构建和谐的师生关系。

其次,课中激发积极情绪体验。在教学过程中任课教师需要持续关注学生的情绪体验,并通过适合的、多样化的教学活动引发学习者情感共鸣,引导积极情绪的产生,适当减轻学习者在课堂的压力感和紧张感,促进积极学习的良好状态。

最后,课后建立师生良好沟通的状态。师生在课后及时进行课程学习的反馈,答疑解惑的同时缓解学习的压力与倦怠,帮助学习者获得积极的学习状态。积极情绪会激励青年学生在学习过程中更加专注且开放,产生情感认同,积极地尝试解决问题的方法,具有创造的意识,从而产生积极学习的动机。

(二)深度学习策略

深度学习是学习者通过激活旧知,对新旧知识连接之后进行深度加工,在建构复杂学习过程中获得认知迁移的过程。脑科学研究表明,新学习的内容和知识进入大脑的记忆系统,海马体迅速做出反应,尝试与原有的经验和学习内容之间建立连接,并刺激大脑对信息做进一步加工,建立新的认知模型,知识便会得到强化;若新内容和新经验无法与原有经验建立连接且长时间不加以利用,神经元的连接能力就会逐渐减弱甚至消失,即出现“神经修剪”,人类的智慧就会丢失。深度学习的实质就是使人的学习更好遵循大脑神经科学规律的机制的过程,是调动学习者大脑神经的过程。由此,教师的教学过程就是通过课堂不断刺激大脑神经元的连接,从而帮助学习者在头脑中构建特定的认知模型。

深度学习策略对积极学习的启发:“教”是教师采取合适的教学方式帮助学习者构建大脑中的认知模型的过程,“学”则是学习者在自己大脑中主动构建认知模型的过程。

首先,明确高阶且有用的学习目标。教师需要在授课中给予学习者明确且具有高阶性的学习目标并强调课程的有用性,使学习者的学习具备明确的学习期待,增强学习者对于课程的有用性的关注度。一旦学生认为课程的“有用性”不足或者与期待不相符时,学生可能会回避甚至拒绝参与后续的学习活动。

其次,给予真实且挑战的任务。教师可提前给予学习者真实且具挑战性的学习任务,让学习者在真实的情境中接受训练,相互研讨,最终解决实际问题,增强学习者学习的动机。

再次,合理设计课程。教师针对学习者的学习过程,提供适当的环境刺激,设计合理的互动问题,采用案例研究、角色扮演、互动讲座、头脑风暴、小组讨论、同伴分享、小剧场等方式开展有效的互动学习,让学习者进行再次知识建构。

最后,反思与评价。通过学习日志、关键事件调查问卷、考后分析、学习反思、自我评价、论坛提问等方式,师生及时进行学习反馈,进行学习的正向评价,促进学习者的理性思考,给予学习者积极的反馈提升学习的收获感。

(三)差异性策略

在教学实践中,教师即使给予学习者同样的环境和学习任务,不同的学习者在学习中也会构建出不同的认知框架。因此,教师在教学过程中必须关注每个学习者原有知识和经验、认知结构及学习风格的差异,尊重学习者的认知差异,根据特定的学习目标及学习内容,合理组织优化教学环境,利用多样化的学习形式,充分调动学习者的多种心理机能和多元智能参与各类学习活动。学习者通过参与这些学习活动帮助其进行新的认识结构的构建,产生知识之间的有效连接。合作学习能够使学习者之间各自原有认知框架和他人产生互动与交流,进而达成自有认知框架的矫正和优化,以此达到更好的学习效果;同伴互学的合作学习有助于营造学习者之间相互激励、相互帮助和相互竞争的学习环境,从而激发学习者的学习动机,保持和延长积极学习的状态。

教育作为一种“塑造人的心智与开发脑的认知”的一种重要方式,无疑要遵循脑科学所揭示的脑认知活动的规律。因此,在脑科学理论指导下的积极学习策略,帮助青年学生正确认识学习,建立科学的学习策略,助力自身未来的发展。