小学劳动教育现状:基于文献计量的分析

2022-08-23吴佳芬贺诚谢翌

文∣吴佳芬 贺诚 谢翌

劳动教育是以提升学生的劳动素养,使学生树立正确的劳动观念、具有必备的劳动能力、培育积极的劳动精神、养成良好的劳动习惯和品质,促进学生全面发展为目的的教育活动。[1]劳动教育对于培养学生的创新精神、实践能力、持续发展,实现其终身学习具有重要的现实意义。[2]《义务教育劳动课程标准(2022年版)》规定了“劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神”等核心素养为课程目标,对新时代的劳动教育提出了新的要求。多年来,各地小学在劳动教育的推进实践中探索和总结出了诸多经验,但也存在各种问题。本研究采用文献计量法对小学劳动教育研究的文献进行梳理,通过知识图谱的可视化分析,揭示小学劳动教育的研究热点,为后续劳动教育研究和实践提供重要的理论参考。

一、数据来源及研究工具

(一)数据来源

本文数据主要来源于中国学术网络出版总库(CNKI)期刊全文数据库。于2021年7月17日在CNKI中进行“高级检索”,不限检索时间,区间设为“1949—2021年”,不限文献来源类别,语言为“中文”。首先选择“主题”为“劳动教育”,再以“小学”于“结果中检索”,共得有效文献361篇,剔除与本研究无相关文章后,筛选出期刊论文262篇,硕博论文96篇。262篇期刊论文发表在116种期刊上,96篇硕博论文来自45所大学。将文献存成“Refworks”格式导出,再进行科学信息编码处理和操作。

(二)研究工具

本文以荷兰莱登大学教授Van Eck和Waltman开发的可视化研究软件VOSviewer 1.6.16为研究工具,对检索的小学劳动教育文献(含262篇期刊论文,96篇硕博论文)进行可视化分析,关注高频关键词共现所形成的关键词聚类,透视热点主题及前沿趋势,系统地呈现我国小学劳动教育研究的整体概况、热点主题、前沿领域和未来研究趋势。

二、研究结果

(一)年载文量总体趋势分析

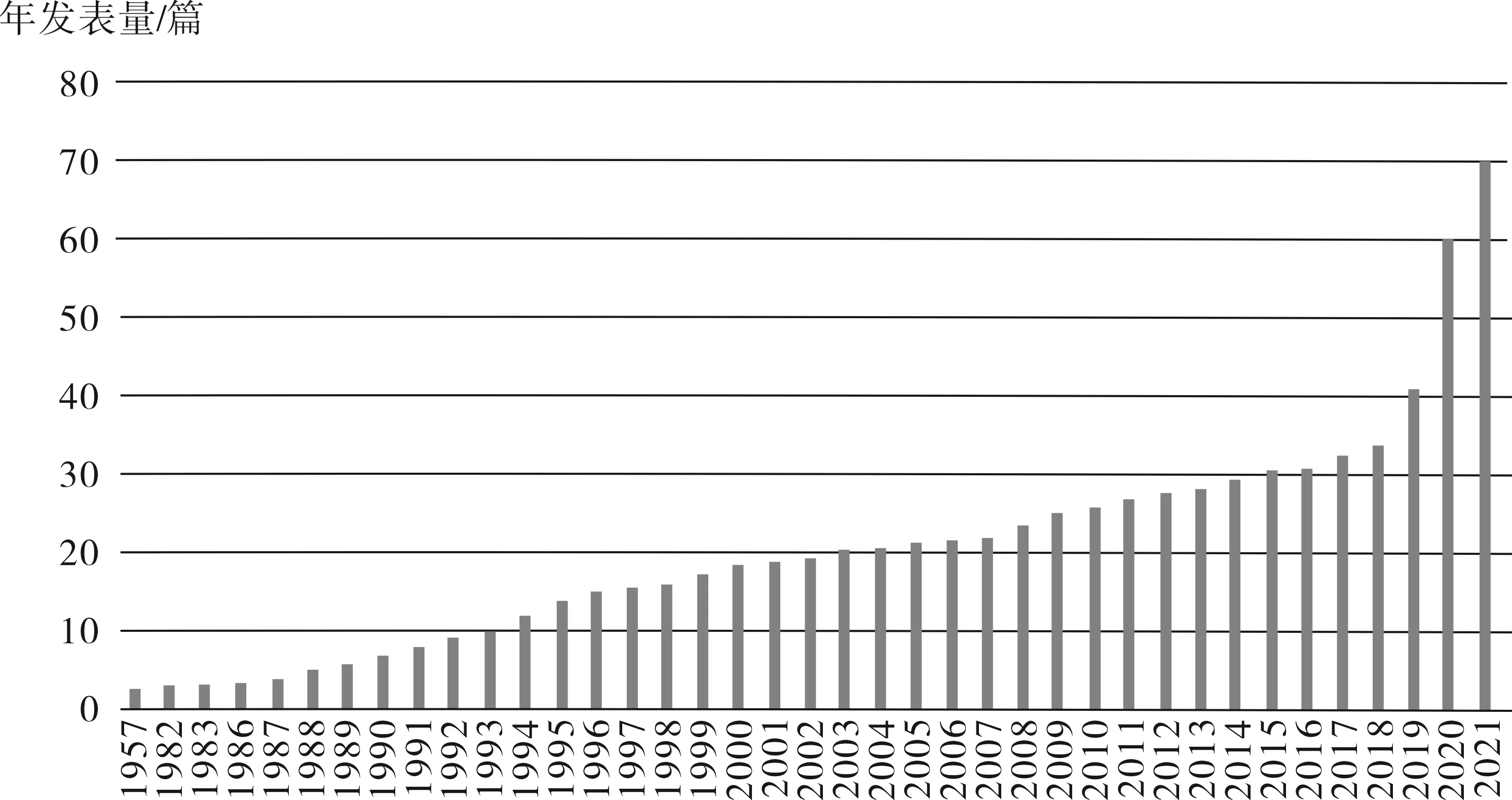

图1为1957—2021年小学劳动教育的论文数量总体趋势分布图。1957年《人民教育》发表的《教育的警钟》提到“学生中普遍存在着轻视劳动、轻视劳动人民”的问题,文章强调不能简单地搞劳动而没有教育,要培养小学生尊重劳动者的意识,劳动教育要训练得法。直至1982年再有相关文章发表,《阜阳师范学院学报》刊载的《教育与生产劳动的早期结合与智力发展》提出教育和生产劳动的早期结合与学生的智力发展有密切的关系,文章建议从“趣味活动”中感知劳动精神,唤醒学生劳动意识,挖掘小学科学课程中的劳动教育元素,是最早提到用渗透方式进行跨科劳动教学的文章。2005年第一篇以“小学劳动教育”为主题的硕士论文《当前小学生劳动教育问题探析》发表,研究主要采用问卷调查、访谈、文献分析等方法,对我国小学生劳动教育进行系统、深入分析,揭示了以下问题:家长对子女的劳动教育不重视,劳动课缺乏教育性流于形式,小学生对劳动教育的态度比较消极,小学生劳动教育现状很不乐观。2018年之前,学者对小学劳动教育的研究均较少,直到受政策影响,劳动教育的研究越来越受关注,发文量逐年递增。

(二)核心期刊论文

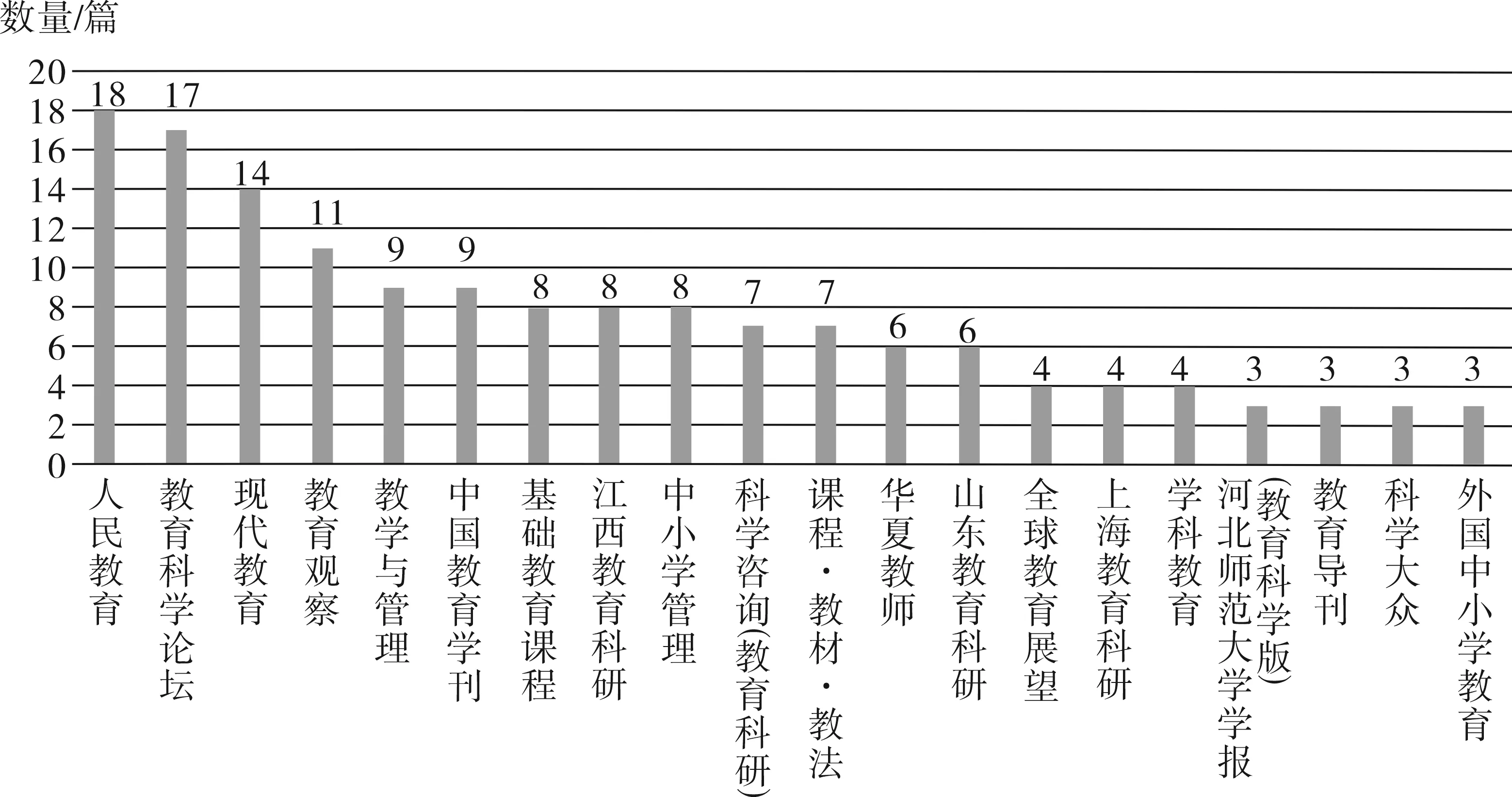

本文共关注116种期刊,仅发表一篇劳动教育相关论文的期刊有78种。图2是至少发表3篇关于劳动教育研究论文的核心期刊,排名第一的《人民教育》是最早刊出小学生劳动教育论文的期刊,图2中排名前五的期刊均未被收录在CSSCI中,排名第六的《中国教育学刊》才被CSSCI收录。

图1 小学劳动教育期刊文章数量分布图

图2 排名前二十的核心期刊

被引量是期刊论文和作者影响力的指标。表1是2000—2020年间发表的期刊论文,被引最高的是《小学综合实践活动课程的设计框架及其实验研究》,由华东师范大学课程与教学研究所、上海市浦东新区东方小学合作完成,该文将劳动教育融合于综合实践活动课程中,提出了课程内容框架、实施框架、评价方式及管理模式;其次是《美国学校如何开展劳动教育》,主要介绍了美国小学生劳动教育目的在于培养一个人终身的习惯、品质,而不是仅当作一个阶段性的学习任务。表1中,从2000年至2018年有借鉴国外小学开展劳动教育经验的论文,也有课程设计及实验的论文,关于劳动教育的实践与审思的文章有3篇,关于现状及问题研究有2篇,主要是高校和小学的合作研究,偏重劳动教育的目的和课程设计。

表1 核心文献(期刊论文)依引用量排序

(续表)

(三)高频关键词共现网络图谱生成的研究热点

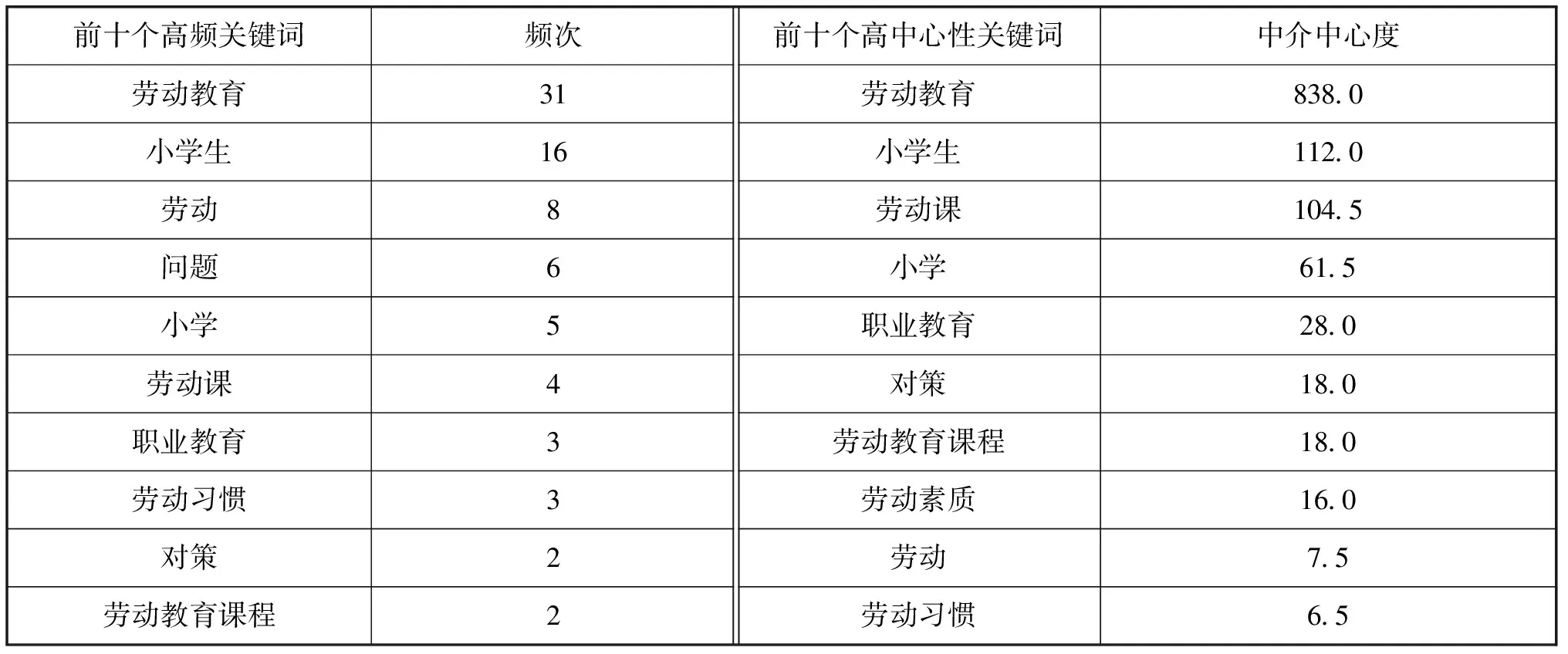

文献计量研究视高频率关键词为研究热点,本研究共有493个关键词,汇入VOSviewer中导出符合Gephi软件的资料,生成所有关键词的频次和各种中心度。其中,中介中心度反映的是关键词的节点在整个共现网络中代表的“媒介”能力,反映研究的热点,因此,表2将关键词频次和其中介中心度统合,对前十个高频关键词以及前十个高中心性关键词统计排序,作为研究热点的判断依据。

表2 高频关键词频次、高中心性关键词排序

1957—2021年劳动教育高频关键词,删除英文重复词后共236个关键词,其中至少共现2次的有33个高频关键词,由VOSviewer生成高频词共现网络图谱形成以下四个聚类。

1.小学劳动教育的培养目标定位

该聚类主要包括全面发展、劳动素质、教育价值、劳动意识培养、劳动习惯、劳动态度、劳动技能等7个关键词。中小学生劳动教育的目标主要是通过劳动教育来树立学生正确的劳动观;培养学生热爱劳动、尊重劳动者,体会劳动创造美好生活;具备基本劳动能力,形成良好劳动习惯和品质。[3]然而,在实际的小学劳动教育中不少教师不能准确把握劳动教育目标,这导致劳动教育目标仅指向体力劳动;即使表面上做到在学科教学中渗透,也只是为体现“劳动”而“劳动”,劳动成了贴标签的摆设。

2.小学劳动教育的课程理解、实施与评价

该聚类主要包括劳动教育课程、体力劳动、生产劳动、家务劳动、公益劳动、家庭教育思想、教育科研、课程实施等8个关键词。当前学校部分领导和教师没有以学生为本,对小学劳动课程目标理解不到位,解读不深刻,这种理解的缺失,降低了现行小学劳动教育的地位,轻视了劳动教育。[4]小学是学生劳动素养形成的奠基阶段,只有在实施课程前,充分理解劳动课程目标,才可能设计出理想的劳动课程。没有周详的准备,劳动教育难以实现,而方向错误或缺失,则费时费力,而且徒劳无功。学生劳动素养的形成必须依托劳动教育的落地实施,也需要合理的劳动教育评价作为导向。小学劳动教育评价要建立具有实践导引价值的教育评价系统。新时代劳动课程设计要求学校立足其本质特征,立足生活实际,破除课堂壁垒,拓展社会课堂,绽放新时代劳动教育课程魅力。

3.小学劳动教育的问题与对策

该聚类主要包括问题、应试教育、对策、改进策略、建议与对策、农村教育综合改革实验、教育与生产劳动相结合、九年义务教育、主要途径等9个关键词。时至今日,应试教育的观念使得人们轻视劳动教育、社会漠视劳动教育,扭曲了劳动教育的本真价值。[5]“分数至上”这种狭隘的质量观,使得各教育主体将学生推入追求高分数的激流之中,唯分数至上,忽视了劳动教育以及学生的全面发展。[6]但我们一直没有停止对于如何有效地进行劳动教育的探索,本文发现,从1957年开始就有借鉴国外劳动教育经验的文章,例如:借鉴苏联教育经验,从思想与实践上展开了深入的劳动教育工作;英国的“设计与技术”课程;美国的家庭与学校合作等。一直在尝试结合本土的文化与特色,创建我国的劳动教育课程。

4.小学劳动教育的教与学

该聚类主要包括少先队、班主任、德育、榜样教育、以劳育德等5个关键词。新时代劳动课程突出实践性,学校通过开设“榜样示范”课程寻访身边劳模,品悟劳动精神,开设班会课、集体讲座、假日小队等引导学生“寻榜样,学榜样”。[7]同时,在学科课程教与学的过程中适时、适当地融入劳动教育要素,让脑力和体力劳动相结合,促使学生形成劳动价值观。而教师是推动劳动教育教学的带头人,是课程组织、实施的灵魂人物,教师本身的劳动素养直接影响学生劳动素养的形成,教师课前的准备是否充分对劳动教育有很大的影响,例如教师对劳动教育的认知、跨学科课程设计、教法的掌握和课程的评价。教师的课程准备与素养是影响小学劳动教育教与学的关键因素。

三、研究思考

基于小学劳动教育研究文献的可视化分析,本文探讨的文献表明,我国从1957年开始就有关于小学劳动教育的研究。近年来在政策的全面推动下,越来越多的学者关注劳动教育研究。目前,小学劳动教育的现状研究集中在小学劳动教育的培养目标、小学劳动教育的课程、小学劳动教育的问题与对策、小学劳动教育的教与学等。针对应试教育的教学一定程度上扭曲了劳动教育的本真价值,社会上消极的劳动价值取向也在一定程度上影响了劳动教育的定位,教师劳动教育素养参差不齐,小学劳动教育评价体系不完善等都是影响劳动教育发展的问题。我们可以从以下几方面改善。

(一)做好理想课程的顶层设计,与德智体美四大目标做好勾连

劳动教育能够促进其他各学科的理解和学科目标的达成,教师应结合各学科特点,坚持学科课程目标与劳动教育目标的双重导向,将劳动教育目标蕴藏在学科课程目标中,实现学科和劳动“双赢”。学校在做课程设计时要关照整体,劳动教育要与德智体美其他四育做好勾连,“五育”不是割裂存在的,必须在“一育”中发现“五育”、渗透“五育”、落实“五育”。

(二)劳动教育的研究需要提升层次:从表面的政策复述到个性化的课程创生

目前的劳动教育研究仍然处于较为空泛的政策复述层面,没有真正弄清楚劳动教育的逻辑基点。“为特色而特色”的现象较为严重,没有从办学哲学的角度去想清楚为何要进行劳动教育。在设置劳动课程时,要与学校的培养目标关联起来,引导基于学校“毕业生形象设计”进行特色化的课程研制。要将劳动教育目标融入学校愿景,让个性化的课程转化为更符合人性化的学生发展,从而成长为学校的特色。劳动教育要扎根学校文化,回归教育实践的观照,开展大中小学、教育管理部门的共同协作,以行动研究的方式进行课程的研制。

(三)提升教师跨学科统整研制能力,做好“教—学—评”一体化设计

课程从文件课程到经验课程,是一个较为漫长的过程,在每一次的转化中,教师都起着十分关键的作用。教师对劳动课程的理解、课程内容的选择、课程的实施、课程的评价,直接影响着劳动课程的落地。如果教师缺乏劳动教育意识,对劳动教育目标把握不准确,在教学过程中就不清楚需要哪些劳动教育元素,哪些内容可以渗透劳动教育元素,以及为什么要这些劳动教育元素、会产生何种效果等问题,那么劳动教育就没办法很好地实施。因此,我们需要提升全体教师劳动课程理解的意识以及教师跨学科统整研制能力。在学科课程中渗透劳动教育,不是简单在学科教学中穿插劳动教育知识,而是要考虑学科课程与劳动教育内在的关联。要将劳动教育自然地融合、渗透到各学科课程中,以便更好地实现劳动教育和学科学习的双重目标。学校在构建劳动课程体系时,要考虑学校整体的课程结构,将其融入学校的整体课程当中,确保劳动教育课程的完整性和系统性,同时加强与各学科课程的联动。

再者,劳动教育评价导向也是关乎劳动教育能否有效推进的关键因素,可直接影响劳动教育的实施。在劳动教育评价方面,教师应更关注在劳动过程中学生劳动素养的变化、学生的真实体验、劳动品质和劳动精神的形成,避免劳动教育评价只见物不见人,忽视劳动的教育价值。秉持人的全面发展才是教育的终极目的,劳动教育最终是为了培养全面发展的人,确保做好“教—学—评”一体化设计。

(四)新时代的劳动课程要彰显和回应新时代的特征。

目前的小学劳动课程实施仍然是以旧课程观为前提,课程资源的支持不足,所以课程实施的形式较为单一、课程实施的层次深度不够。这些都迫使我们重新思考“新时代的劳动教育该何为”。新时代劳动课程设置需要体现时代的独特性,要彰显新时代的劳动教育价值,要与新的科学技术进行有效的融合。既要满足学生全面发展的需要又要满足社会发展的需求。