聚组训练模式对力量素质影响的Meta分析

2022-08-23梁兴悦李端英张志勇

梁兴悦,李端英,张志勇,孙 健

(广州体育学院,广东 广州 510500)

抗阻训练的益处已经被人们认可并熟知,特别是为力量、爆发力、速度等方面带来的好处尤为显著。抗阻训练通常规定每组的练习次数与强度,并会在第一个动作开始后一直完成到最后一个动作,这被称为“传统的抗阻训练”[1]。然而,这种训练方式会带来疲劳的加剧和中枢神经的衰弱,使得动作的速度与功率有所下降[2],久而久之,会对身体带来一定的不利影响[3]。对此,一种名为“聚组训练”(Cluster Training,CT)的训练模式因通过改变力量训练组间间歇来降低疲劳积累带来的不利影响而受到人们关注[4]。聚组训练通过在组内或动作间增加短暂的间歇时间,使训练进行时能有短暂的能量恢复期。常见的聚组训练类型有组内间歇、动作间间歇、休息-暂停法和休息再分配模式[5],聚组训练已经被证明可以在动作重复间维持动作水平[4-5]。Haff等人最早对聚组训练与传统训练模式进行了比较[6],此后,引起了众多学者的兴趣,开始不断有学者对其应用效果进行了研究。起初,更多的学者研究聚组训练的急性效应[7-8]。不过,也有少数学者开始对聚组训练对体能的长期影响进行了研究[9]。Oliver等人2013年采用聚组训练模式对健康成年男性进行了12周的干预,得出了有关聚组训练对肌肥大、力量、体成分等方面的发现,随后,更多学者对聚组训练进行了研究[4],Tufano等人对聚组训练的集合类型及相关专业术语进行了讨论[1],Latella等人就聚组训练的急性效应对25篇文献进行了整合研究[10],也有学者对聚组训练的肌肥大效应进行了讨论[11],Davies等人整合了29篇关于聚组训练长期干预的文献,并对聚组训练进行了较为全面的概括与分析[12]。然而,目前聚组训练的许多方面的研究都存在证据不足,尤其是聚组训练的长期效应。Latella等人认为聚组训练在急性期间带来的功率和速度的保持是否能转换为长期效应尚未清楚[10],Davies等人的Meta分析也发现,聚组训练在对力量、耐力、速度、功率方面的长期影响上,与传统的方式产生的效应是相似的,该文还就聚组训练的不同影响因素进行了讨论并给予了一定的建议[12]。然而,这也仅仅是一种推测,聚组训练是有效的,但是最佳的应用条件仍然有待研究。最新的研究表明,聚组训练在对最大力量、纵跳能力、身体成分方面的影响与传统的训练模式没有显著性差异[13]。然而,该研究只关注了普通健康人群,并且在实验设计上没有进行太大的创新。

综上,对有关聚组训练的不同研究进行整合讨论是非常有必要的,尤其是纳入最新的研究。目前来看,关于聚组训练对力量素质的研究较多,且存在不同的讨论结果,有研究认为聚组训练可以作为长期的干预方式以提高力量、功率水平,但也有研究认为聚组训练模式与传统的训练模式相比没有差异。本文将就聚组训练模式对力量素质的影响,选用最大力量、功率、跳跃能力的作为结局指标进行Meta分析,试图探究聚组训练对力量素质的长期影响,旨在进一步补充聚组训练模式的理论。

1 研究方法

1.1 研究纳入标准与排除标准

本文旨在研究聚组训练对最大力量及爆发力的影响,根据PICOS原则[14],本研究的纳入标准如下:

P:健康成年人,绝经后妇女除外,包括有抗阻训练经验的人群与没有抗阻训练的人群,在性别上没有限制。

I:采用聚组训练进行抗阻训练干预,包括采用休息-暂停法的研究,干预周期大于3周。

C:对照组为传统训练模式,即没有在动作间设置休息时间。

O:结局指标为1次重复最大力量(1RM)、功率、跳跃距离/高度。

S:随机对照研究(RTC)、队列研究或比较研究。

排除标准为:1)非实验研究;2)非力量素质的研究;3)非长期干预;4)重复发表。此外,学位论文、会议报告、摘要等类型的文献不在本研究的纳入范围中。

1.2 检索策略

共检索了7个数据库,6个外文数据库包括Cochrane、PubMed、Wed of sicence、EBSCOhost、Embase、ResearchGate,1个中文数据库为中国知网。外文以 “Cluster-Set”“cluster”“cluster loading” “cluster-type”“inter-set rest”“rest redistribution”“rest-loading”“restpause”“Strength Muscle”“Arthrogenic Muscle”“Inhibition”“hypertroph”等为检索词,中文以“聚组训练”“群集训练”“聚集组训练”“休息-暂停法”“最大力量”“爆发力”等为检索词,采用单独检索或合并检索的方式,将检索到的文献进行多轮筛选。检索由两名人员同时进行,最后一次检索时间为2021年6月20日。第一轮共检索到2 571篇中外文文献,经过排重、阅读文题与摘要,共保留180篇文献进行全文阅读,最终纳入符合标准的文献12篇,研究35项,参考《系统综述与荟萃分析优先报告条目:PRISMA声明》[15],文献筛选流程图如图1所示。为了使获得到的文献更全面,除使用上述数据库进行检索外,还利用谷歌学术、百度学术等方式进行文献的补充。

图1 文献筛选流程图

1.3 文献特征与数据提取

检索到的文献需要进行特征归纳及数据提取,提取的数据包括干预周期、研究对象特征(性别、年龄、数量、训练经历)、干预程序(练习手段、负荷强度、训练量、集内间歇),同时提取干预前后检测的平均值和标准化均数差(SMD)纳入Meta分析,依照发表年限从最早到最新进行排序。如出现数据缺失的情况,首先考虑利用文中的数据进行求值换算,其次是从其他文献中参考提取的数据,最后是向作者发送邮件请求获取,若仍无法获得数据,则按数据不全将该文献排除。

图2 Cochrane文献质量评估

1.4 文献质量评估

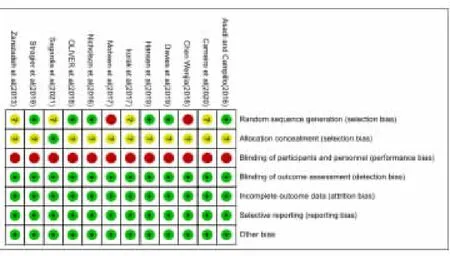

本研究的文献质量评估选用Cochrane风险偏倚评估工具进行[16],运用Review Manager5.3软件对纳入文献进行方法学评价,评价条目包括:随机分组、分配隐藏、实验者与受试者的盲法、结果评估的盲法、数据的缺失、选择性报告、其他偏倚,评估选项主要有低偏倚风险、不清楚、高偏倚风险3项。质量评估由两名研究人员独立完成,如遇无法确定的情况则征求专家的意见。文献质量评估的结果如图所示。

1.5 数据的统计学处理

效应量的合并采用Review Manager5.3软件进行,本文的结局指标为连续型变量,各结局指标之间在单位上存在一定的差异,因此本文选用标准化均数差(SMD)作为效应尺度指标,可以消除各个研究之间单位不同及绝对值大小的影响。以各组的均值、标准差、样本量作为纳入指标,纳入研究的异质性选用I2统计量来衡量,当I2在不同范围时,其异质性不同,需要选择相应的效应量合并模型。当I2≤50%时,表示各各研究之间存在较小异质性,可以选择固定效应模型进行合并,当I2>50%时,表明各研究之间存在较大异质性,应选择随机效应模型进行合并。效应量合并的结果通过森林图(forest plots)显示,发表偏倚采用漏斗图(funel plots)显示。考虑调节变量之间有所不同,文本以人群类型、干预周期、练习手段、负荷强度作为亚组分析策略,对纳入研究进行亚组分析。

2 研究结果

2.1 纳入研究基本情况

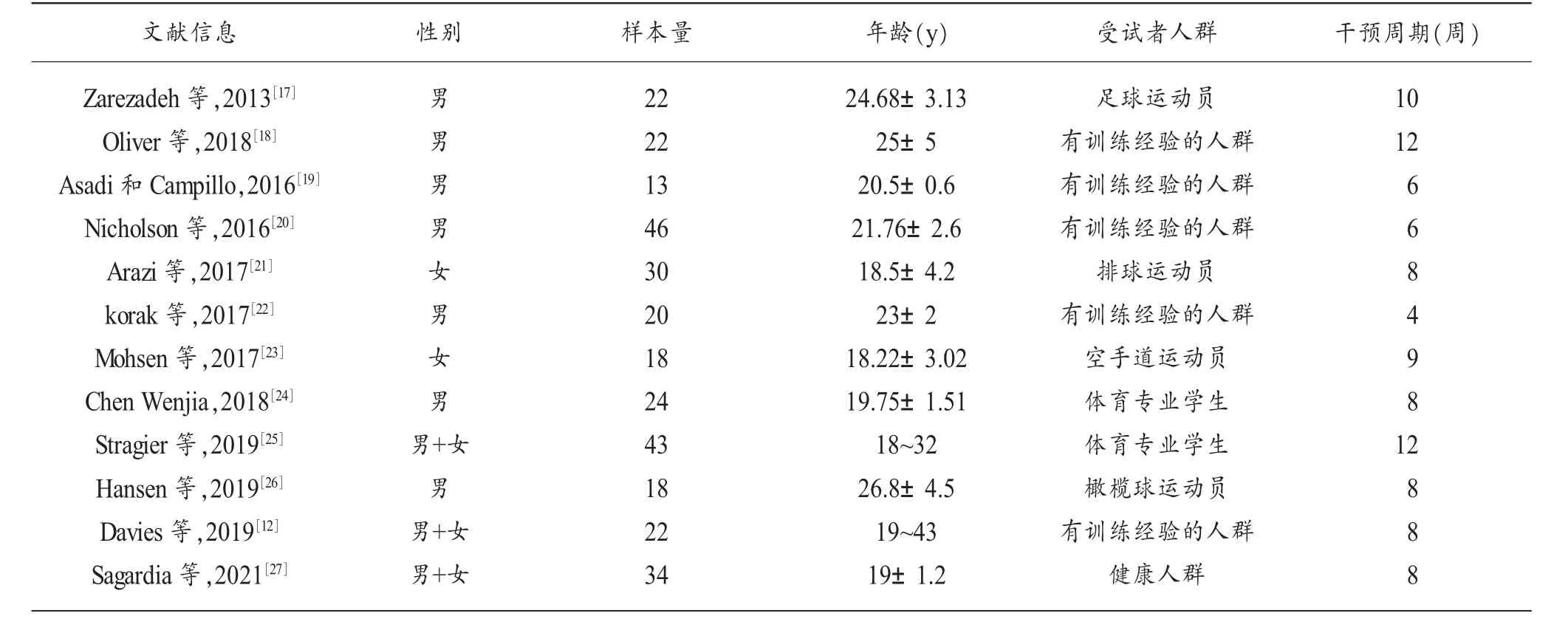

共纳入了12篇涉及聚组训练影响力量素质的文献,其中,研究对象为有训练经验的人群5篇,职业运动员4篇,体育专业学生2篇,普通健康人群1篇,包含35项研究,312名受试者,年龄在18~43岁之间,由不同性别的人群组成。干预周期均>3周,纳入文献研究对象特征表如表1所示。在纳入的研究中,练习手段包括深蹲、卧推、硬拉、弯举、腿屈伸、快速伸缩复合训练等,负荷强度在(30%~90%)1RM之间,练习量从每组1次到力竭不等,集内间歇在4s~120s之间,纳入文献干预程序特征表如表2所示。

表1 纳入文献的研究对象特征表

表2 纳入文献的干预程序特征表

2.2 聚组训练对最大力量的影响

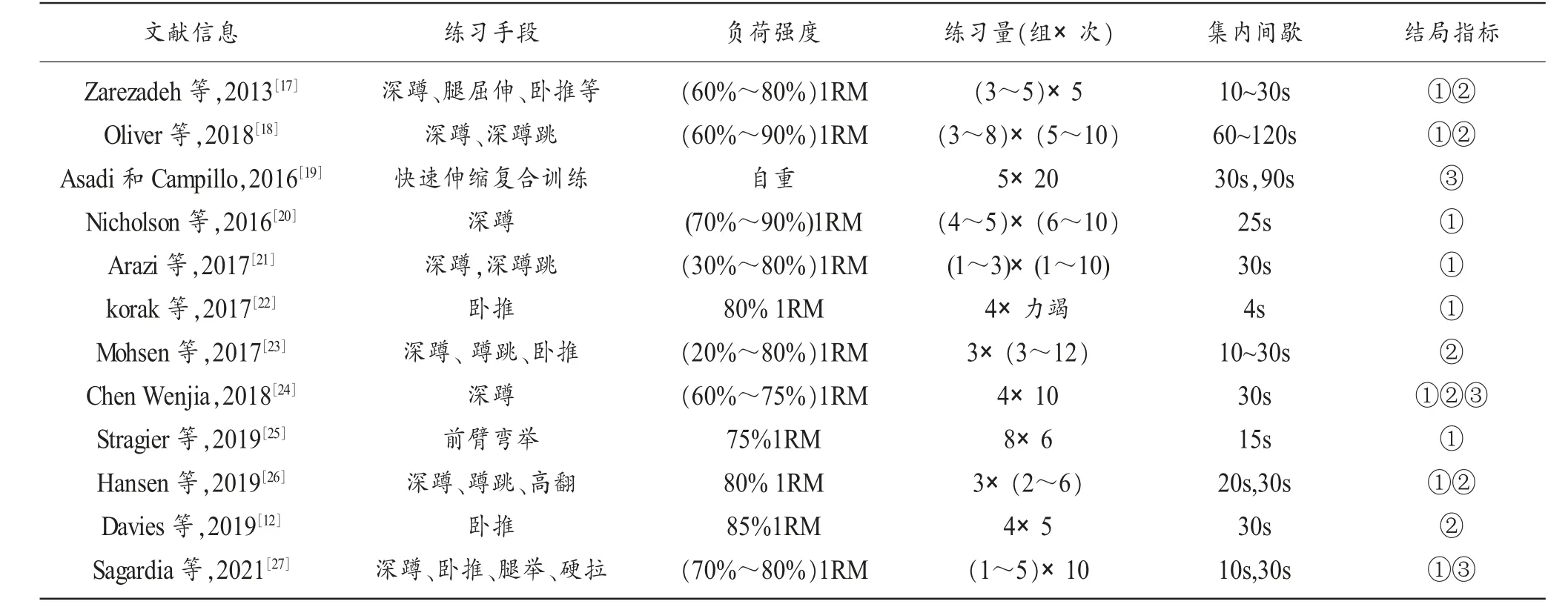

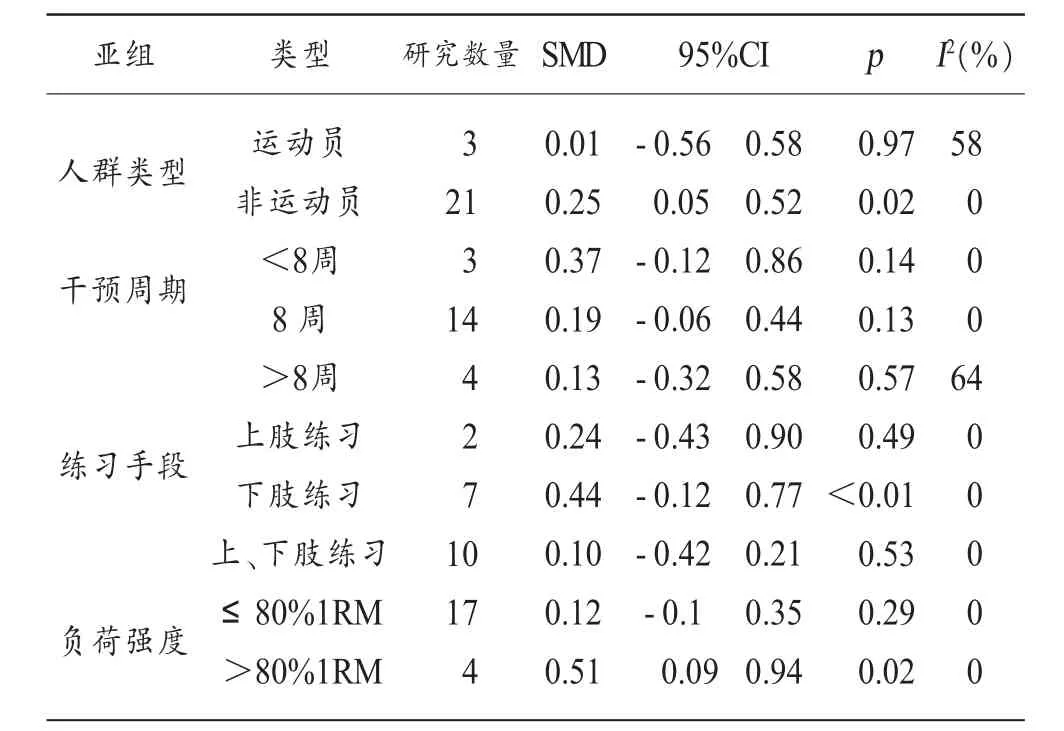

在纳入的研究中,共有8篇文献报道了聚组训练对最大力量的影响,包括224名研究对象。以1次重复最大力量(1RM)为结局指标,合并了21个效应量,提示各研究之间具有同质性(I2=0%,p=0.65),故采用固定效应模型进行合并,森论图如图3所示。Meta分析结果显示,SMD=0.21,95%CI[0.01,0.41],聚组训练对最大力量的影响,与传统的训练方式之间,存在显著性差异(p=0.04)。从森林图来看,结果向右侧偏移,即传统组对最大力量的影响更有利。依照不同调节变量分别合并进行亚组分析,发现在人群类型为运动员及干预周期大于8周的研究中,存在较大异质性,其余研究之间都具有同质性(I2=0%)。此外,干预周期的不同,对结果没有产生影响,但人群类型、练习手段、负荷强度的差异,会产生不一样的亚组分析结果,提示人群类型、练习手段、负荷强度很有可能是影响聚组训练效果的几项因素。

图3 聚组训练对最大力量的影响Meta分析森林图

表3 聚组训练对最大力量的影响亚组分析

2.3 聚组训练对功率的影响

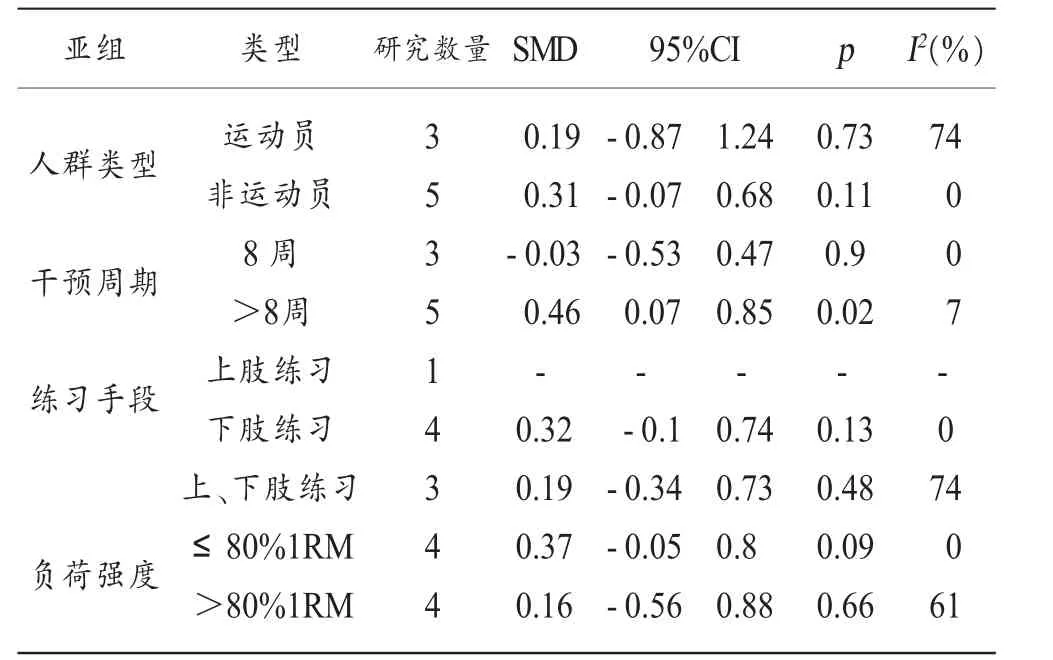

共6篇文献报导了聚组训练对功率的影响,其中包括8项研究,126名研究对象。进行异质性检验后提示各研究之间存在较小的异质性(I2=16%),故采用固定效应模型进行效应量合并。Meta分析结果显示,SMD=0.27,95%CI[-0.04,0.58],p=0.08,提示聚组训练在对功率的影响上,与传统训练模式产生相似的强度增益。按不同人群类型、干预周期、练习手段、负荷强度进行亚组分析,发现在人群类型为运动员、练习手段为上、下肢练习负荷强度>80%1RM的亚组中,存在较大的异质性。亚组分析还发现,除干预周期外,其余因素未产生显著性的统计学差异,因此,干预周期有可能是影响聚组训练干预功率提高的重要因素。

图4 聚组训练对功率的影响森林图

表4 聚组训练对功率的影响亚组分析

图5 聚组训练对跳跃能力的影响森林图

2.4 聚组训练对跳跃能力的影响

在纳入的研究中,共有3篇文献对聚组训练影响跳跃能力进行了研究,研究对象共计71名,结局指标为跳跃成绩,包括立定跳远(HJ)、原地纵跳(CMJ)、立定三级跳,单位均为厘米(cm),但测量方式、比较的依据有所不同,因此选用标准化均数差(SMD)作为统计量。异质性检验发现各研究之间存在同质性(I2=0%),因此采用固定效应模型进行合并。Meta分析结果得到SMD=0.12,95%CI[-0.26,0.51],p=0.52,提示聚组训练在对跳跃能力的影响上,与传统的训练模式没有显著性差异,如果要发展跳跃类项目的体能,应谨慎考虑聚组训练的使用。

2.5 发表偏倚与敏感性分析

通过对纳入研究进行发表偏倚与敏感性分析可以检验Meta分析纳入研究的完整性,同时可以评价研究结果的稳定性。发表偏倚的检验通过Review Manager5.3软件绘制漏斗图进行,结果显示,漏斗图均存在较好的对称性,提示纳入的研究中存在发表偏倚的可能性较小。敏感性分析通过逐项剔除研究或文献及纳入其他排除后的文献来检验,发现在对聚组训练影响力量素质的研究中,剔除某些研究会使结局发生改变。因此,需要考虑聚组训练影响最大力量的结论可靠性。

3 讨论

3.1 聚组训练提高肌力的效果与机制

3.1.1 聚组训练提高肌力的效果

本文对不同研究聚组训练的文献做了梳理并进行了Meta分析,目的在于探究聚组训练在长期干预后对力量素质的影响。总体上看,聚组训练在发展力量素质上,与传统的训练模式没有明显差异,甚至在最大力量方面,传统的方式更优于聚组训练。比较发现,在纳入的21项最大力量的研究中,仅有4项研究显示聚组训练对发展最大力量更有优势[26-28],其余研究均显示传统的训练方式更有利于最大力量的发展。在对功率的影响上,也只有Hansen等人与Mohsen等人的研究显示聚组训练更有效[29-30]。在对跳跃能力的影响上,聚组训练与传统的训练方式之间没有显著性差异。综上,利用聚组训练模式进行抗阻训练与传统的训练方式会带来相似的力量增强效果,在对最大力量的影响上,聚组训练甚至稍弱于传统的训练方式。聚组训练的应用效果还需要综合多方面考虑,如人群类型、项目特征、目标需求等因素。

3.1.2 聚组训练提高肌力的机制

从目前的研究来看,聚组训练发展力量素质主要是通过促进能量恢复与降低疲劳程度来实现的。一方面,高强度的抗阻训练需要很强的输出功率,主要由磷酸原供能系统进行供能,磷酸原系统的能量消耗较快,但也可以在较短的时间内得到恢复。磷酸肌酸(PCr)是磷酸原供能系统内的重要能源物质之一,传统的抗阻训练模式会加速PCr的消耗,而聚组训练设置的15 s至30 s的间歇休息会促进一些PCr的补充,刺激了乳酸和乳酸盐的产生增加,使运动员能动用更多的肌糖原[31]。此外,在高负荷训练的组间设置恢复期有利于细胞内积累其他代谢产物[32],这种代谢刺激可以直接在发展肌肉力量和爆发力中发挥作用[33]。聚组训练促进了能量恢复,因此能将动作的速度与功率维持在一定的水平,这对发展力量素质尤其是爆发力而言是非常重要的[34]。另一方面,聚组训练降低了疲劳带来的损害。在抗阻训练中,控制疲劳的产生是非常重要的[35]。无论是以下肢为主的训练.还是以上肢为主的训练都会导致肌肉疲劳[36]。此外,还会伴随中枢神经和外周神经的疲劳,从而降低肌肉工作能力[37]。虽然肌肉疲劳和相关代谢物积累的重要性在力量适应中尚不清楚[38]。但是,在不断进行动作的重复后产生的疲劳经长期积累后可能会对训练效果造成不利影响[39]。聚组训练一是通过促进能量恢复来减缓肌肉、神经的疲劳(尤其是降低了II型肌纤维的疲劳程度),二是减轻了个体在训练时的疲劳感觉,提高了对大强度训练的耐受能力,这不仅保持了动作完成的质量,也让训练量得到增加,从而发展力量水平[40]。无论聚组训练影响力量素质的机制受哪一方面主导,都能解释为什么聚组训练在提高最大肌力与爆发力方面是有效的,根据原理与机制进行训练是抗阻训练取得成功的重要因素之一。

3.2 聚组训练的应用策略

3.2.1 聚组训练在急性神经激活的应用

探究聚组训练在不同情况下的应用效果,以此总结出聚组训练的应用策略是非常有必要的。许多研究已经证明,聚组训练在抗阻训练的急性期使用是有优势的,可以提高肌力、功率和维持动作速度[41-42]。Iacono等人认为,聚组训练会带来更明显的激活后增 强效应 (Postactivation potentiation,PAP)[43]。Latella等人的Meta分析也发现,聚组训练在训练后的急性期,降低了功率和速度的损失,同时激发了潜在的肌力表现[44]。此外,有学者认为聚组训练在促进肌肥大方面有着更好的效果,Sooneste等人的研究发现,在相同的负荷强度下,进行更多的重复次数,会导致更显著的肌肥大效应[45]。对此,Tufano等人认为,聚组训练可以在急性训练期间增加训练量而保持负荷强度,在长期干预后,可能会带来更明显的肌肥大[1]。同样地,Vieira等人也认为聚组训练会对肌肥大有着良好的效果,不过,在进步程度上与传统的方式没有太大差异[11]。因此,聚组训练可用于诱导激活后增强效应以及促进急性的肌力提高,另外在提高肌肥大方面也可以根据情况采用聚组训练。

3.2.2 聚组训练的适用人群

聚组训练模式的其他调节变量如人群类型、干预周期、练习手段、负荷强度的改变也会对聚组训练带来不同的应用效果。通过对结局指标最大力量和功率进行亚组分析发现,在运动员使用聚组训练进行训练后,带来的最大力量增益与传统的训练方式没有显著性差异,在非运动员的亚组中,两种训练模式之间具有显著性差异(p=0.02),传统组要优于聚组训练(SMD=0.258)。Zarezadeh等人在对足球运动员进行研究后发现,聚组训练在对最大力量的增益要低于传统组,但带来了更显著的功率增长[28],在Arazi等人对女排运动员的研究者也发现聚组训练与传统训练在对跳跃能力、最大力量方面没有差异[21]。同样地,Mohsen等人和Hansen等人在对空手道和橄榄球运动员的研究中也发现聚组训练与传统训练模式对最大力量和爆发力产生了相似的效果[29-30]。综上,如果要发展力量素质,聚组训练可能更适用于运动员,因此文本建议聚组训练最好用于具有较高抗阻训练水平的个体。在按照不同身体部位练习手段进行讨论时,发现以下肢练习手段进行干预的亚组,聚组训练与传统训练之间具有非常显著性差异(p<0.01),传统训练方式组对下肢最大力量的训练效果要优于聚组训练。

3.2.3 聚组训练的最佳干预周期

本研究结果显示,干预周期大于8周时,聚组训练在对功率的提高上,会不如传统组(SMD=0.46),这与陈文佳的研究结论相反[24]。其原因可能是聚组训练会降低训练时的疲劳程度[46],但疲劳是超量恢复与肌力增强的一项重要前提,这就导致聚组训练有可能不适合作为长期训练的选择。因此,如果要发展最大功率,长期采用聚组训练模式进行训练对最大功率的提升可能是不利的,但可以作为爆发力项目运动员在赛前准备期作为提升最大功率的一种方式。

3.3 局限性与展望

聚组训练作为一种较新的训练模式,在研究的数量上还比较少。从研究的结局指标来看,比较多的研究更关注力量素质,在跑、跳及肌肥大方面的研究较少。从研究的人群来看,更多的是对男性的研究,而不同性别之间进行对比的研究比较少,且在青少年群体中几乎没有出现,这也是本研究的局限性之一。另外,从干预周期来看,研究急性效应的文献更多,对长期干预效果的研究较少,也对本文纳入的研究数量造成了一定的限制。建议今后的学者在对聚组训练进行研究时,在保证实验设计、变量控制客观的前提下,可以考虑从不同性别、不同人群方面进行实验的设计,同时建议更多地对长期干预的效果进行研究,除力量素质外,还可以考虑其他指标。

4 结论

聚组训练可以作为抗阻训练的一种模式,用于减少动作间重复带来的疲劳积累。聚组训练在对力量的提高上是有好处的,其长期干预后可以得到与传统训练模式类似的训练效果。运动员可能比普通人群更适合采用聚组训练,同时干预的周期不要超过8周,以保留原有的力量增强效果。建议在使用聚组训练时,要考虑目标发展能力,同时要适当地与传统训练模式进行交替使用,其效果可能会更好。