基于不同人群话语分析的城市历史景观层积机制研究

——以襄阳为例

2022-08-13张志远

张志远 王 玏

2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中指出:在当代城乡建设中,系统保护、利用、传承好历史文化遗产,对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要意义[1]。城市历史景观(Historic Urban Landscape,HUL)作为城市遗产的重要组成部分,是人类的地方情感和文化投射的时空表达。分析不同人群对城市历史景观演变的驱动作用,了解历史发展脉络,是尊重历史、谋求发展的基础。如何抓住城市的特质、延续并发展城市精神成为学界普遍关注的问题。

因此,本研究在建立古代城市空间层次分析框架的基础上,以襄阳古籍资料为主要参考,建立明清时期襄阳层积演变框架,厘清襄阳城市历史景观层积演变逻辑,以期为襄阳城市历史景观保护与发展提供新的思路。

1 基于话语分析方法的层积研究概述

1.1 层积机制的基本内涵

城市历史景观的研究,不仅仅是对过去、物质的研究,更是对参与过程、交流行为及在当下创造意义方式的整体把握[2]1。然而,城市历史景观的形成经历漫长历史时期,包含丰富的物质要素与价值内涵。因此,为了有层次、有重点地解析其内在演变机制,基于其历时与共时双重属性,应该有3个方面的基本认识。首先是物质元素与非物质元素的关系问题。原始功能、传统习俗、记忆三者与物质空间是灵与肉的关系,原有精神意义的丧失并不总是引发物质空间的失落。部分丧失原有意义的物质空间在发展进程中被注入新的价值并服务于新的群体。其次,为了满足居民不同层面的需求,城市的各个构成元素分属一个或多个目标层,相互影响、相互关联,最终构成一个时期的城市特质。历史资料对于遗产、风景、城市的政策、记载反映了特定时期特定阶层的价值观,并由此推演出制定政策、表达观点的阶层,此基本认识对于将遗产“局限”在过去[2]12、厘清遗产特定时期的价值十分有利。此外,模仿、学习前人的经验教训是人类社会的基本普遍价值,城市作为人类社会发展的重要产物,其发展受到这一规律支配。城市历史景观是文化和自然价值及属性在历史上逐层积淀而产生的城市区域[3],一方面囊括了广阔的城市自然背景,另一方面强调了不同时期的层层叠加。

城市历史景观层积机制主要强调文化和自然价值在历史发展过程中的层叠交互关系。物质世界的更替变迁只是层积现象的表象,叠加过程中的功能流转、修缮重建、位置遗失也仅是空间变化的表征。即使原有本体完全消失,但已经形成广泛共识的选址依据、深入人心的历史故事、寄托愿景的神话传说,或依附于物质实体,或完全独立,丰富着古城的精神层次。因此,本研究认为就单个时期而言,层积是可见的遗产空间位置等有形物质层与审美、信仰等无形精神层的叠加;就整个历史时期而言,层积是空间位置的变化,城市人群审美品位与信仰空间的传承、遗失与更新。

总之,城市历史景观具有有形与无形元素相互影响、单个时期不同目标层间层层相关、不同时期各层之间层层叠加的多重属性。为了更清晰地了解这些复杂的变迁过程,除了研究遗存的历史遗迹与原始风景外,还需对相关的历史记载进行仔细研读、深度分析。

1.2 层积机制与话语分析

文本和图像是城市历史景观层积机制研究的重要资料来源,这些文件不是孤立的,而是由当时的话语环境塑造的[4]。为了更为客观、系统地解读这些资料,本文引入话语分析的基本思路。话语分析方法虽尚未直接运用于城市历史景观的研究,但在遗产保护、旅游开发、城市更新等相关领域,已经有了多样化的应用。其中,“权威遗产话语”(authorized heritage discourse)这一概念的应用尤为广泛。相关专家围绕权威遗产话语研究遗产的界定、识别和保护[5],重新定义专家群体在遗产研究中的作用,强化居民群体、游客群体及其他利益相关者的影响力[6]。在进行城市更新的决策过程中,也引入了话语分析的方法。如研究城市公共空间配置中的主导话语,揭示规划决策中存在的不公平问题[7];再如运用话语分析对公众参与的解释能力,解决公众参与城市规划机制尚不健全的问题[8-9]。此外,国内专家还十分关注本土文化与国际遗产话语权问题,探索陈述、重建遗产的本土话语方式[10],推动中西方平等对话及民族文化自信与文化认同的塑造[11]。

话语中的关键命题是,话语主体使用语言、图像来传达感知,进而影响、定义实践的方法[12]。文本与图像内容并不是反应客观世界的中性媒介,它受到撰写人对世界看法的深刻影响[13],其场景选择、用词偏好、情绪表达蕴含丰富的历史信息。因此,话语分析方法十分适用于时间跨度大、涉及群体复杂的城市历史景观研究。文本内容本身是有多种解释可能性的[14],每一次话语表达都是话语意义的再次挖掘、丢弃和创造[13]。为了更为合理地解析话语,需要在一定的历史背景下去研究话语起作用的范围。话语这一意义再加工过程与城市历史景观层层叠加的基本属性相类。

由此可见,话语研究适用于厘清城市历史景观层积机制。一方面,不同人群对城市风景的理解和感知是其层积过程的内驱力,城市历史景观意义的挖掘可以依靠大量历史文本、图像的话语解析;另一方面,城市历史景观方法的基础是承认和确定城市的自然和文化、有形和无形、国际性和地域性价值的分层和关联[15],牵涉众多话语主体和复杂的元素关系。话语多层次的本质是因其嵌于政府、专家、居民等不同人群之中[16],分群体进行话语分析可以成为对比差异、挖掘内涵、梳理城市历史景观层积演变机制的重要思路。

综上所述,为了客观全面地分析历史文本记述的内容,本研究引入话语分析方法,讨论话语的产生原理、作用机制与运用范围,达到客观整理文献、理清背后逻辑的目的。此方法在层积研究中主要有2个方面的应用:一是元素出现的语汇逻辑是层积元素重要性的衡量标准之一;二是话语的情感倾向是了解古代居民对城市看法的重要来源。

2 城市历史景观层积元素概念框架构建及襄阳层积元素提取

2.1 城市历史景观层积元素概念框架

本研究基于城市历史景观的历时性和共时性,分时间、空间和需求层次3个维度对其层积性进行解析。就其历时性而言,城市历史景观的层积经历漫长历史时期,已有的山水环境、城市格局、重要建筑为之后的建设提供了基础,因此下一阶段的建设往往会有选择性地在已有的基础上展开,特别是山水环境、基础格局等稳定性较强的元素。

目前对城市历史景观层积元素的分类主要有参考用地类型[17]、城市意象[18],以及考虑自然、社会、城市形态的综合性思路[19]3种方法。

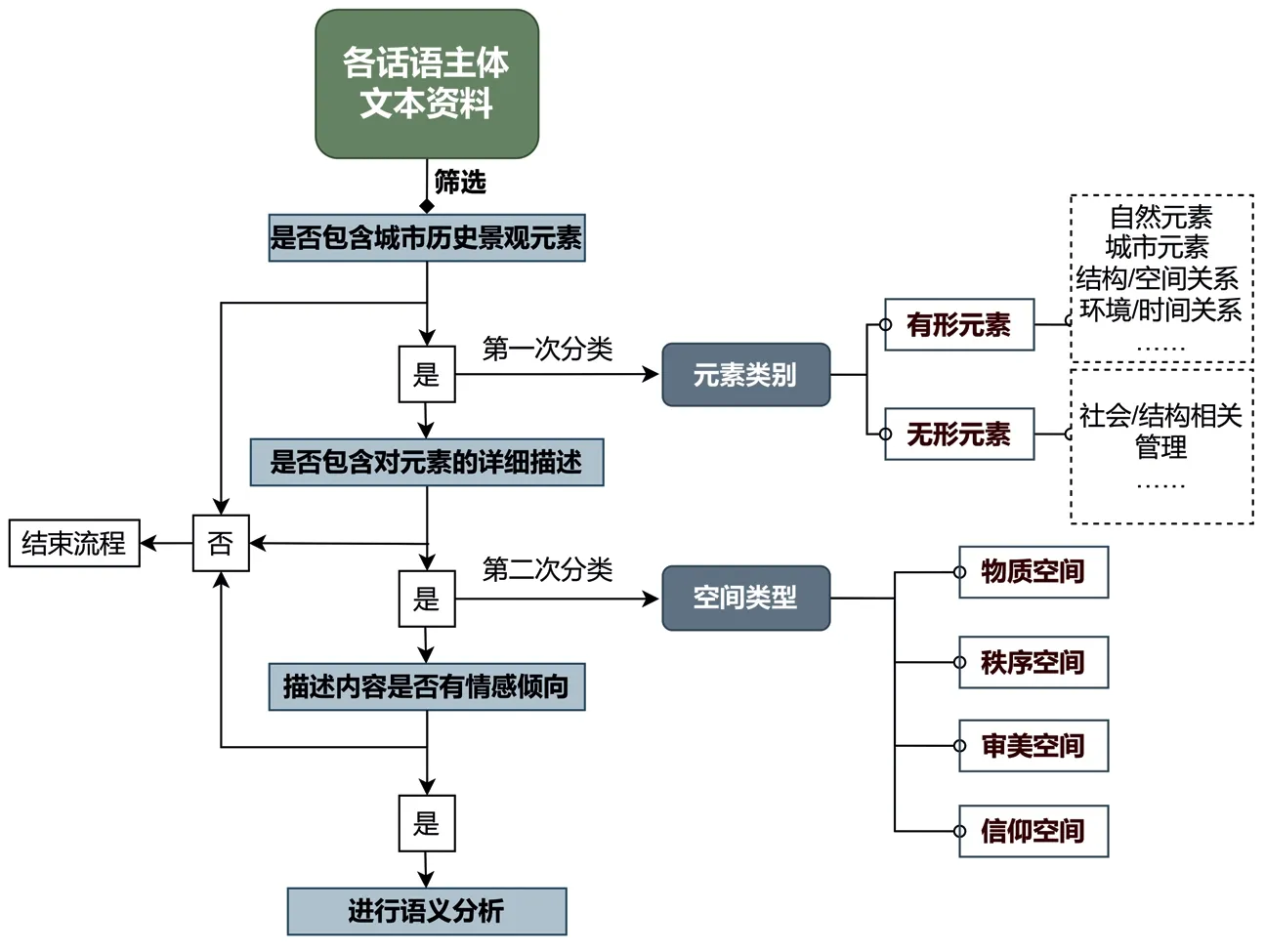

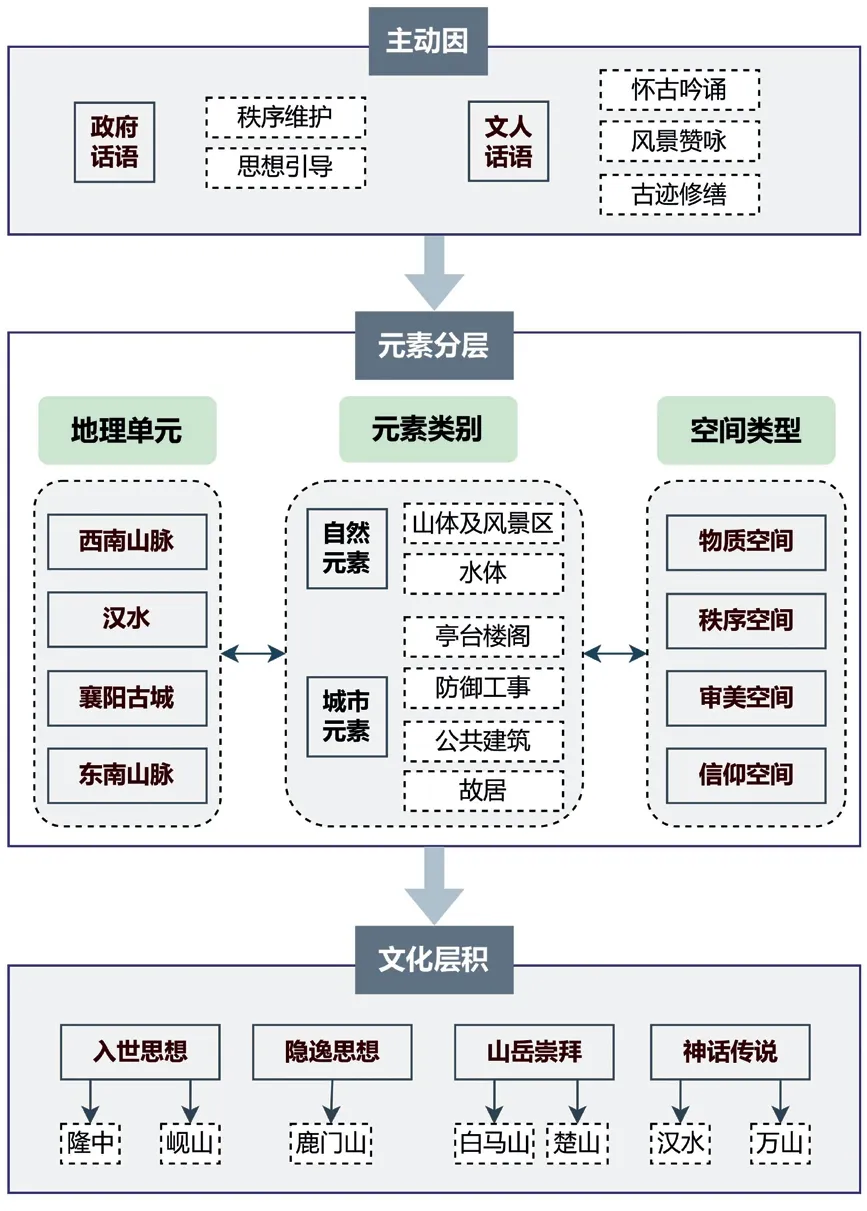

本研究基于话语分析的基本思路采用兼顾空间与属性关联的二次分类方法,一次分类实现元素识别,构建元素空间关联;二次分类建立关系网络,解析元素间属性关联(图1)。首先是参考《城市历史景观指南:在动态和不断变化的城市环境中管理遗产》(The HUL Guidebook:Managing Heritage in Dynamic and Constantly Changing Urban Environments)[15]中提出的有形元素与无形元素二分法对城市元素进行一次分类;然后基于马斯洛需求理论,综合我国古代城市的基本特点,提出4个基本空间类型,对识别出的元素进行二次分类。第一次分类实现了城市历史景观元素的识别,可以初步了解一个时期不同群体对于城市的不同认识。不论在什么时期,当地居民总是创造城市历史的主力,居民通过他们的日常实践、信仰、习俗和价值体系,将此地的自然和文化成分融入生活空间之中[20]。因此,分层次厘清城市历史景观各元素与居民需求的关系对于分析层积机制有十分重要的作用。二次分类基于一个时期的城市风景元素符合当时居民生活、秩序维持与信仰需求,可分属不同目标层的基本认识,进而模拟出要素间的基本关系网络,为后续的层积机制分析奠定了资料与理论基础。其中,物质空间包含与居民衣食住行、抵御自然灾害等基本生活需求相关的元素;秩序空间包含军事防御及交通位置、政府管理与文化教育、空间结构等;审美空间指游赏、山间宴饮、吟诗作赋等休闲活动的空间;信仰空间包括隐居避世、宗教祭祀、神话传说等内容。

图1 城市历史景观层积元素基础框架

2.2 襄阳城市历史景观层积元素提取

本研究分政府话语与文人话语2个部分整理明清时期襄阳的相关资料。选取《天顺襄阳郡志》《同治襄阳县志》2本志书作为政府话语提取的主要来源。选取明清时期留存的襄阳诗文作为文人话语的主要来源,辅以县志图及当今遗存状况进行研究。为了更为清晰地梳理层积元素,了解古代居民的思维逻辑,本研究仅统计对元素进行拓展叙述(介绍命名原则除外)的城市空间相关元素。另外,古代多以距城里数及方位来描述地点位置,因此本研究以等里数(1里等于576m)圆盘为基底,以襄阳物理中心位置为圆心,示意地点方位。

2.2.1 基于古代政府记载的层积建构

通过对2本县志进行综合研究后发现,山水环境不仅决定着古代城市的选址,在城市建设过程中,山脉和水系对城市也有着潜移默化的影响。一方面,正如《天顺襄阳郡志》载:“汉水如带萦乎东北,楚山若屏峙乎西南,此天然之形势也。[21]130”汉水与城市西南的山脉,为城市提供了物质生活的基本资料和便于军事防御的良好地势条件。另一方面,周边山脉距城市并不远,为居民的一些宗教祭祀、猎奇探险活动提供了场地。优越的山水环境还形成了许多特殊的自然景观,为文人墨客提供了丰富的素材,也为林栖谷隐提供了好的去处。

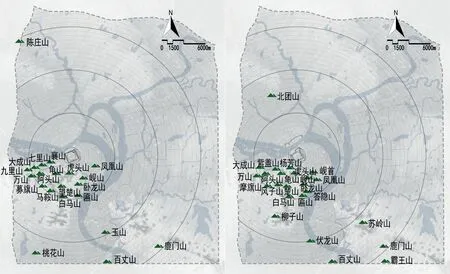

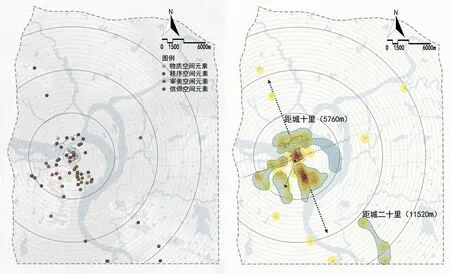

《天顺襄阳郡志》共载山33座,其中22座位于襄阳中心城区范围[此范围参考《襄阳历史文化名城保护规划(2018—2035年)》]内;《同治襄阳县志》载山37座,其中2座未载明位置,24座位于襄阳中心城区范围内(图2)。襄阳山脉多位于城市西南,仅距城不足十里处就有十几处名称各异的山体,可从中看出古代居民对山脉的喜爱和崇拜。

图2 《天顺襄阳郡志》(2-1)与《同治襄阳县志》(2-2)山体分布示意

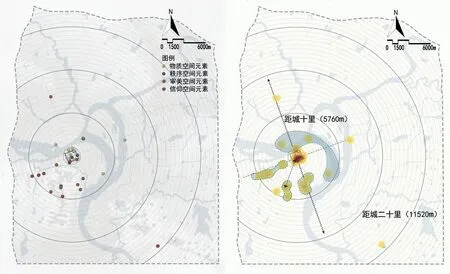

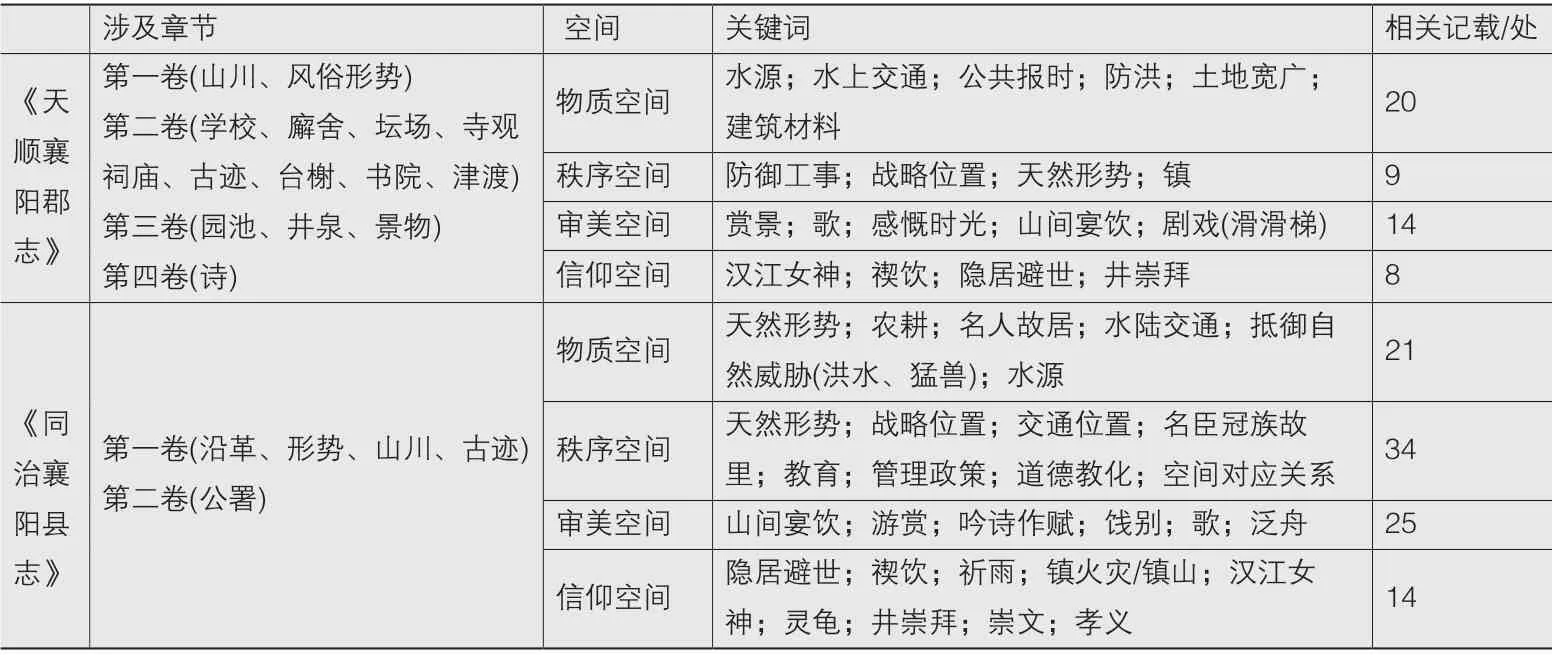

政府话语研究的第二部分,是分层次对县志内描述进行提取(表1)。围绕城市历史景观,从《天顺襄阳郡志》中共提取出51处相关描述(图3)。

图3 基于《天顺襄阳郡志》的城市历史景观元素分类与空间格局分析

表1 《天顺襄阳郡志》与《同治襄阳县志》元素梳理

除了满足房屋建造、水源、水陆交通便利等基础生活所需外,物质空间还涉及预测天气与公共报时的元素。“楚山……凡天欲雨,必有云气翳之,远近望之可以预测晴雨”[21]47。居民观山顶云气预测天气,充满了顺应天时的朴素自然观和生活智慧。“谯楼……置更筹于上,以警晨昏”[21]220。晨钟暮鼓是古代居民生活起居的重要参考,也为我们了解当时的声环境提供了重要思路。军事位置是秩序空间层的主要元素,“北据汉沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国也[21]129-130”。志书不仅记载了包括习家池、望海亭在内的适合游赏的传统观景点,还对城市的重要风景点进行整合,列举了龙洞云深、岘山叠翠、汉江鸭绿、檀溪清浅、鹿门高隐等襄阳十景,构成了这一时期的审美空间。除统计出的8处有拓展描述的信仰空间元素外,县志还记载了61处寺庙和3处坛场供居民进行宗教祭祀活动。此外,汉江女神的神话传说也为城西的万山增添了几分神秘的色彩。信仰空间中还包括为了在心理上寻求与山水相处之道而进行的活动和建设。如三月三在白马泉的禊饮(水边洗涤,清除不祥后宴聚),以及绘狮子于狮子楼上,以镇楚山。

《同治襄阳县志》中共梳理出94处相关描述(图4)。物质空间同样包含了与居民基本生活相关的内容,还记述了当时的架舟桥,“汉皋楼在大北门外,挹秀楼在樊城,两楼相对,各树铁柱一”[22]。铁柱就是架舟桥的固定支架。秩序空间的34处记载中,多达25处均与战略位置、战争相关,从相关的描述中可以看出古代襄阳的军事地位在全国范围内也是十分突出的。此外,从尹孝子相关记载可以看出,当地官员还注重树立道德楷模,以教化居民,促进社会安定。审美空间中除了游赏宴饮和吟诗作赋之处外,还有饯行送归的桃林亭和书法工整典雅的启法寺碑。信仰空间中包含的九曲灵龟池和伏龙山祈雨等记载则延续了万物有灵、尊重自然的朴素世界观。孟亭供唐孟浩然像则可窥见当年的尚文好学之风。

图4 基于《同治襄阳县志》的城市历史景观元素分类与空间格局分析

2.2.2 基于古代文人记载的层积建构

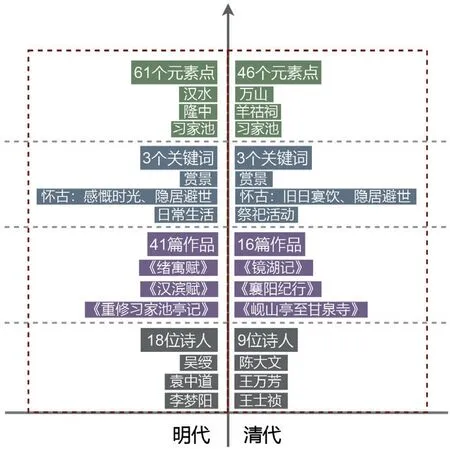

古城为诗人感慨世事变迁、沧海桑田提供了完美的舞台,既有诡谲怪诞、神秘莫测的神话传说,又有历经千年似乎未曾改变的历史风景,还有经历风雨依稀可见轮廓的断壁残垣。因此,众多文人墨客在此留下千古传诵的名篇。本研究参考《襄樊市概况1983年版》《襄阳地区概况1983年版》《千古美文誉襄阳》《历代文人咏襄阳》等书籍中对襄阳相关古诗的归纳及其他古籍资料,最终筛选出明清时期27位诗人的57篇作品进行分析(图5)。研究表明,文人墨客的选材多以风景、古迹为主,涉及其他事件的描述相对较少,多属于审美空间。

图5 明清时期文人作品元素梳理

由明代文人作品元素语汇逻辑分析结果可见,隆中、习家池与汉水是其重要的灵感来源(图6)。隆中相关作品既有对诸葛亮运筹帷幄、决胜千里的景仰,也有对其鞠躬尽瘁、死而后已的唏嘘,或赞扬他的苦读勤学、躬耕隆中,进而感慨自身境遇,其丰富的记载和传说为文人写作提供了多样的角度。被誉为“中国郊野园林第一家”的习家池则依托其天然山水关系,辅以适当人工造景手段形成的自然美景,以及前代文人留下的游赏宴饮的故事,引来文人修缮、重建、游赏。汉水萦于古城东北,河道宽广,既为襄阳提供良好的水运条件,又与城墙、远山相互映衬,景色壮阔秀丽,也是文人歌颂襄阳的重要元素。

清代文人对于古城元素的挖掘则更为分散和深入(图6)。羊祜祠代表的是对德冠四海、勤政爱民的羊祜的追思,与之相关的还有堕泪碑的典故,虽碑几次被毁,但羊公高义却随着碑文、居民口口相传、文人赞颂一辈辈传扬下来,成为岘山重要的审美空间元素。清代文人作品虽少,却具有总结意义的诗文。如王万芳的《襄阳好》就提到了萧楼、隆中、汉皋楼、铁佛寺、万山、解佩滩、沉碑潭、庞公隐居处、甘泉寺、柳子山、大堤、鹿门山12处风景点。再如王士祯在《襄阳纪行》里详细记载了宜城至襄阳一路的所见所想,行经鹿门山隐逸文化与习家池游赏宴饮处,以岘山羊叔子文化作结。

图6 明代(6-1)清代(6-2)文人作品元素分类分布示意

3 明清时期襄阳城市历史景观层积机制分析及层积框架建构

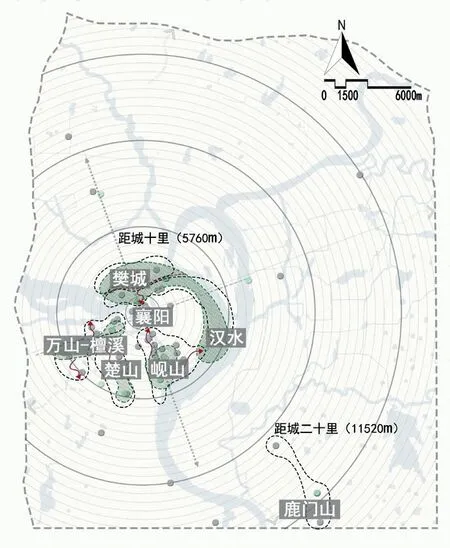

明代至清代,政府话语的变化主要体现在核心文化空间影响力的深化上,以丰富原有文化内涵为空间上主导的层积趋势(图7)。政府话语与文人话语提到的元素有很大的重复性,可见其对明清时期襄阳重要风景点有相当程度的共识。然而,政府话语与文人话语描写对象的倾向性则有显著的区别。县志记载更为全面,而文人作品则受个人感情、心态及艺术水平的影响,主题选择相对集中,情感表达更为深入。县志为我们展现了一个相对客观的古代社会,物质、秩序、审美、信仰空间丰富多样。文人作品则展示了特定人群不同的历史观、审美观,对零散的历史信息进行黏合加工,更加生动鲜明地展现了古代居民眼中的风景。文人话语在思想层次上为政府话语建立起的空间层次提供了必要的补充。

图7 明代至清代政府话语元素层空间变化示意

总体而言,明清时期襄阳的元素分布呈现以下特点:1)形成了西南山脉与城墙以内的2个核心区;2)元素点多分布于距城十里范围内;3)城外核心区中,除习家池主要是因其优越的自然环境与精妙的造园艺术而得到重视外,隆中(诸葛亮)、岘山(羊祜)主要因为文化名人而得到广泛关注。基于以上分析,本研究基于空间类型四分法和层积元素分类2种思路构建了明清时期襄阳的层积框架(图8)。

图8 明清时期襄阳城市历史景观层积框架

物质空间:汉水与西南山脉是古城襄阳建城的重要物质基础,在2本志书中都得到了强调。水患对于居民生活造成了巨大的威胁,因此,构筑防御工事也是历代管理者的重要关注点。此外,汉皋楼铁柱与津渡同样强调了对水运交通的重视。

秩序空间:2本志书都对襄阳重要的交通位置和军事作用进行了重点描述,并在空间上强调了楚山与狮子山的对景关系。与《天顺襄阳郡志》相比,《同治襄阳县志》通过更多战争相关碑刻、地名的记载,使襄阳军事重镇的形象更为丰满。

审美空间:政府话语客观记载了很多赏景点,而文人则常常由景入情、境、理。总体而言,我们可以从政府记载中看出物质空间,而文人记载又为这些物质载体增加了精神内核和文化层次。此外,或许是受清代总结性图书编纂思潮的影响,《同治襄阳县志》在此空间层也呈现出集大成的倾向性,出现了总结襄阳地区风景点的作品。

信仰空间:从2个时期的县志对比来看,明清时期已经形成了较为稳定的信仰空间。隐逸文化与神女文化奠定了明清时期襄阳信仰空间的基础。以井崇拜为代表的朴素自然崇拜,则是信仰空间的重要内涵,体现着寻求与自然和谐相处的基本思想。

明清时期襄阳城市历史景观分为物质空间等4个空间类别,形成入世思想等4种文化类型,包含若干具体元素,共同构成层层嵌套、相互关联的明清襄阳层积框架。这一框架是理解与阐释襄阳城市历史景观演进机制的系统性方法,也为历史文化名城规划中城市特色塑造、历史与建设关系处理提供重要参考。具体而言,此框架的基础指标根植于当地的元素、空间、需求,承认了人群与自然关系类型的独特性,尊重了历史风景的在地性。此外,对人群话语的强调,凸显了各人群在风景营造中的不同作用,尊重了居民在地方风景中的基础性地位。最后,人类使用痕迹给历史风景赋予了独有的身份特征,成为居民发现自身与环境各种历史联系的物态形式,对这些动态演变过程的梳理反过来可以帮助居民更好地认清和保护风景的价值内涵[23],积极参与风景管理,进而推动地方风景的可持续发展。

4 结语

城市历史景观是人与自然协同发展网络中的重要编码,深度根植于人群与自然的关系之中,又外化于空间的需求类型;话语分析方法有利于揭示隐匿的层积演变机制,使隐藏在历史风景后的社会性基础得以显现[24]。元素空间位置及其变迁是层积的表征,此中蕴含的复杂的自然与文化演变规律、人群思考逻辑则是促成动态发展的核心动因。层积机制研究方法在厘清人群、提取元素、理清关系及历史过程的基础上,构建起驱动因子明确、层次清晰的城市历史景观识别框架,是城市基因的表达,也是今后城市更新需要尊重的基底与脉络。

除构建基础框架外,不同人群话语还蕴含了隽永的与历史、自然相处的智慧。从明代到清代,经济制度与科学技术尚未有大的突破的时期,城市里的许多人工元素却也经历着损毁、考证、重建,然而古代居民却可以在物质环境缺失的状况下,依然感受到浓厚的文化氛围、传承朴素的生活智慧。那些怀古之所,被一代代文人赋予了新的价值内涵,许多人去考证、修缮、恢复,最终又被赋予了更为丰富的内涵。可见,人工元素并不是城市延续的根本,元素的空间落点与价值内涵也并不总是需要严格对应,山水环境与文化氛围才是一个城市区别于另一城市的精神内核。

虽然本研究引入了文人话语参与历史遗迹点意义的叠加,然而受资料来源的影响,参与城市营建的主要人群居民话语却未能在此研究中展现。为了弥补这方面的不足,将在接下来的其他时期研究中加入居民话语的研究,以充实层积内涵。

注:文中图片均由作者绘制。