基于行为特征与心理需求的儿童友好型社区户外活动空间研究

2022-08-13关经纯钱才云

周 扬 关经纯 钱才云

1 背景

中国城镇化进程已进入“下半场”阶段,城市发展从重“量”到重“质”、重“物”到重“人”转变[1]。与此同时,儿童友好城市建设已正式写进国家发展“十四五”规划与2035远景目标,并将开展100个儿童友好城市示范,加强校外活动场所和公共空间适儿化改造,完善儿童公共服务设施[2]。社区尺度的城市空间在充当儿童日常生活最频繁使用的物质载体的同时,也构建了社会空间场域中的教育生产机制,其对儿童的身心健康、行为引导及人格塑造均有直接效用。而我国在快速城镇化进程中,伴随着机动化对传统街道空间的侵袭、集约化对居住模式垂直发展的推进,以及市场化对居住街区封闭管理的促动,面向儿童的社区空间呈现出碎片化、偏态化及封闭化的特征,儿童日常行为需求与公共空间配置模式之间矛盾凸显。此外,教育压力带来的课业繁重、网络媒介的多元影响,也让儿童生活方式呈现出室内化、电子化和静态化的趋势,这些均在较大程度上降低了其户外行为的频次与体力活动水平。

面对城市发展与儿童行为需求间的矛盾,1996年,建设“儿童友好城市”倡议在联合国第二届人居环境会议上提出,建议将儿童的根本需求纳入社区与城市规划中,并宣布儿童的福祉是评价健康城市环境、民主社会和政府治理水平的最终指标[3]。“儿童友好”在尊重和保护儿童各项权益的基础上,将儿童的健康发展作为基本宗旨,为儿童社会化人格构建和健康成长创造更好的社区和城市环境。2001年,联合国儿童基金会给出“儿童友好城市倡议”(CFCI)的实施条件与要素。多国基于具体国情制定相关的政策与行动方案,包括荷兰的“都市95”、美国丹佛的“见学地景”等。我国对儿童友好型城市的研究起步相对较晚,目前主要集中于国外建设经验的归纳、儿童友好型环境设计的原则及要点探讨等[4-7]。

社区生活圈内的建成环境是建设儿童友好型城市的基础与重要载体;社区户外活动空间是友好型儿童社区的主要构建要素与实现路径。目前对于儿童行为心理与社区空间的关联研究主要集中在儿童日常户外行为特征与偏好、中微观尺度儿童户外活动空间布局,以及社区环境对儿童日常行为的影响三方面。相关学者对儿童户外活动类型、时间、频率与偏好等展开调研,提出其具有时间短、活动范围小及类型偏单一的特点,偏好使用“非正式”公共空间[8-11]。一些学者指出儿童活动空间呈现出场地缺乏且分布不均、游乐设施数量与种类不足的状况[12-13]。部分社区环境因子与儿童行为特征的相关性研究表明:功能设施、土地开发强度、建筑密度和道路形态等均会影响儿童活动积极性,活动场地的功能配置与布局也会影响户外活动强度和时间[14-15]。

基于已有研究的梳理,认为我国在儿童日常户外行为特征与建成环境的关联性研究层面尚处于起步阶段,从城市设计的视角对儿童户外空间进行社区尺度的综合研究相对较少。在此背景下,本文基于儿童视角,以日常生活圈尺度的社区户外空间为研究对象,调研儿童日常户外行为特征、户外空间需求和满意度,采集建成环境各要素属性,经数据分析,明确影响儿童户外行为及满意度的建成环境的关键指标,并初步探讨提升社区户外空间儿童友好度的优化策略。

2 研究方法与数据采集

2.1 研究对象概念界定

1)儿童友好型社区。

社区具有多视角的定义,一般泛指聚居在一定地理范域内的人们所组成的社会生活共同体;在物质空间层面,社区多指基于日常生活圈尺度的居民聚居地。参考《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)对城市居住区生活圈的划分,将5min生活圈居住区对应的服务设施配建定义为社区级设施。基于此,本研究将社区界定为5min生活圈范域内、具有地域空间特征的以居住功能为主的城市街区、可包含单个或若干居住小区。儿童友好型社区是以安全友好的社区公共空间为物质环境基础,通过公共政策、设计导则和服务体系的制定,为儿童及其家庭成员构建能满足其日常生活和精神文化需求的社会与空间环境。

2)社区户外活动空间。

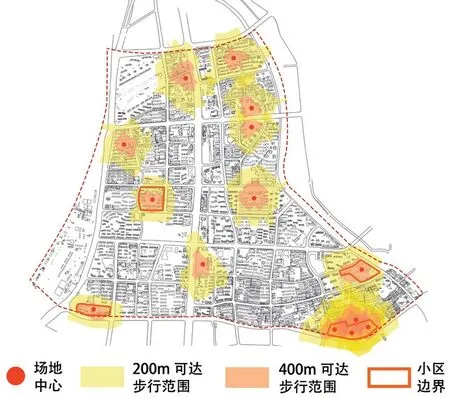

图2 样本空间周边5min步行可达范围示意

已有的对不同儿童年龄段出行方式、出行距离和空间需求的差异性研究,反映出社区尺度下户外活动空间的环境质量密切影响着0~12岁儿童的日常生活。本研究中,社区户外空间是指基于社区空间尺度、可供居民使用的城市户外空间,包括开放的城市广场、绿地及街角绿地,以及居住小区内的配建广场、绿地等。

2.2 调研样本的选取

以南京市鼓楼区龙江片区为例,根据区位、空间特征与服务人群的差异性,选取具有代表性的12个社区户外活动空间作为研究样本,并以样本空间为中心划定儿童步行可达的5min生活圈作为建成环境调研范围(图1、2)。

图1 调研样本在南京龙江片区中的区位

社区户外活动空间主要分居住用地内配建的小区活动场地(简称R类)与开放的社区级城市绿地及广场用地(简称G类)2类。本文选取R类和G类样本空间各6组(表1)。

表1 样本户外活动空间土地利用类型

2.3 儿童户外活动特征、需求与满意度调研

主要运用PSPL调研法对儿童户外活动特征、需求和满意度进行数据采集。PSPL是由扬·盖尔提出的评估城市公共空间和市民公共生活的调研方法,包括地图标记法、现场计数法、实地考察法和访谈法等。调研工作由12名建筑学专业的研究生于2020年10月完成。本文将通过客观实地观察得出的内容记为儿童户外活动特征;通过主观问卷访谈方式得出的儿童现状需求及表现作为户外活动需求和满意度调研内容。

户外活动的调研采用现场计数和地图标记的方法,分时段记录0~12岁儿童的人数、性别、行为类型和活动地点;时段选取工作日和休息日各1天中相同的4个时间段。

儿童户外活动需求和满意度调研主要采用调查问卷与访谈的形式,对活动频率、时长、需求、偏好,以及活动空间满意度评价进行数据采集。每个样本空间发放问卷约30份,共计发放360份,有效问卷345份。考虑到儿童语言表达能力和对问卷理解能力的制约,0~2、3~6岁儿童均由陪同家长填写问卷;7~12岁儿童主要由家长和儿童在交流的基础上共同完成问卷;少量的独立活动的儿童,由调研者与儿童问询访谈后填写完成。需求及偏好的调研内容包括:活动频率、时长、偏好地点、活动方式及对场地的需求。满意度评价包括对场地12个分项和总体满意度评分,以及对“安全、可达、舒适、多功能和自然”5个维度的重要度排序;12个分项包括交通安全、治安状况、环境设施安全性、步行方便性、无障碍设施完善性、场地规模、卫生状况、设施质量、活动功能丰富度、活动设施数量、绿化覆盖率与景观丰富性。满意度评分借鉴李克特量表的5级分类打分法,按满意程度分别记1~5分。

2.4 建成环境调研

图4 不同时段儿童人流量在工作日和休息日中的占比分析

通过对现有规划资料测度和实地调研,获取样本空间及周边建成环境各要素数据,利用CAD、ArcGIS等软件从场地空间、土地利用、道路系统和边界空间4个层面统计各项指标。

场地空间层面选取活动空间面积、活动空间辐射率、绿地率、设施多样性、座椅分布密度和儿童适宜活动空间面积6个指标。其中,活动空间辐射率为活动空间面积与儿童5min步行可达范围覆盖面积的比值。绿地率为活动空间范围内的绿地占比。活动设施多样性借鉴生态学领域中衡量物种多样性的辛普森指数[16]来统计,指数越大则表明设施种类越丰富,分布越均匀。

土地利用层面是从中观尺度分析周边土地开发状况对户外活动的影响。研究选取了周边住宅平均楼层数、周边建筑密度和用地混合度3个指标,统计范围为儿童5min步行可达圈层。其中,周边住宅平均楼层数为住宅建筑的楼层总数与楼栋数的比值。用地混合度使用熵指数[17],加权计算各类不同土地类型在街区中的面积占比,量化土地利用的多样性与均衡性。

道路系统层面选取步行路网密度和步行道路连接度指数2个指标。步行路网密度为可达步行圈内的步行道路总长度与圈层覆盖面积的比值;连接度指数为步行道路网的总边数(路段数)与总节点数比值[18],比值越高,表明路网中断头路越少,道路成网率越高。

边界空间层面选取出入口密度和界面通透系数2个指标,测度场地边界空间的限定方式对活动的影响。出入口密度为出入口宽度的总和与边界总长度的比值;界面通透系数通过对封闭式、半封闭式和开放式界面分别赋值0、0.5、1,加权计算界面长度与边界总长度的比值,以反映边界界面的通透性[19]。

3 数据分析

3.1 儿童户外行为特征

1)活动人流量。

按年龄段、时间段分别统计户外活动空间中的儿童人流量,结果显示:3~6岁儿童占最大比例;0~2岁的儿童在G类空间中活动人数远高于R类,7~12岁儿童则与之相反。休息日的儿童户外活动总人数明显高于工作日;15:30—17:30为活动的最高峰时段,工作日表现得更为明显,反映出人流量与儿童学习和生活作息密切相关(图3、4)。

图3 不同年龄段儿童人流量统计

2)户外活动方式。

儿童于游戏设施处活动和玩耍是最受喜爱且发生频率较高的活动方式。停留休息、散步往往是儿童用以衔接各类较高强度活动或触发新活动兴趣点之间所需的低强度行为,发生率也较高。此外,滑骑车、儿童群体互动游戏和使用成人健身器材也是较多儿童选择的活动方式。

3.2 儿童户外活动需求和满意度

对问卷儿童主体进行初步分析,结果显示:男女占比分别为51.3%与48.7%; 0~2、3~6、7~12、13~18岁年龄段占比分别为17.97%、48.41%、31.59%和2.03%,12岁以下儿童占比约98%。结合人流量的统计数据,研究认为本次问卷调研的受访儿童在性别和年龄上的分布较为均衡。

1)活动频率、时长、地点、活动方式。

活动频率反映儿童在1周内进行户外活动的次数,由图5可见,户外活动频率的年龄分异明显,6岁之前的活动频率随年龄增长呈明显上升趋势,6岁之后则呈下降趋势。3~6岁年龄段是进行户外活动比例最高的人群,有六成以上可以达到1周5次以上的频率;而7~12岁的儿童则有近4成达不到1周3次。可见,幼儿园和小学低年级儿童是社区户外活动中的儿童主体人群。

图5 各年龄段儿童活动频率

约90%被调研儿童的单次活动时长介于15min~2h的区间内。其中,0~2、3~6岁年龄段均在30~60min、1~2h这2个区间内分布人数最多,且比例大致相近,而7~12岁儿童的活动时长则明显集中在30~60min内。结合实地访谈情况分析,儿童户外活动的时长可能会随着年龄增长、课业压力的增大而被大幅压缩。

对各类型户外场地进行比较,可发现小区内广场相比于其他类型场地具有更大优势,其是儿童在社区范围进行日常活动的第一选择,比例高达79.13%;其次为小区儿童游乐区(34.2%)、社区公园(33.33%)和商业广场(28.99%)。专为儿童设置的小区儿童游乐区相比小区广场并不具有明显的选择优势。

2)户外活动空间满意度评价。

为了更清晰地反映出不同评价维度的指标在影响满意度评价结果中的重要程度,在问卷中让受访者对安全、可达、舒适、多功能、自然5个维度按重要性进行排序,并对排序加以赋值,计算每个维度的得分均值,最终可得:安全>舒适>多功能>可达>自然。

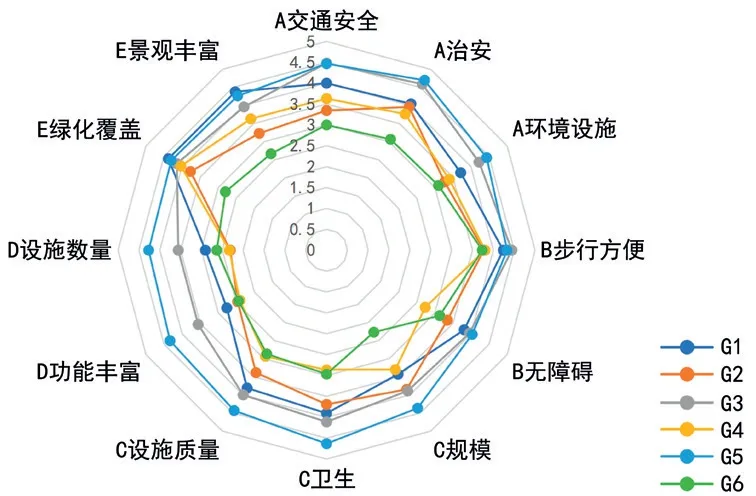

统计样本空间不同维度的满意度得分及总体满意度得分,绘制更直观的评价雷达图(图6、7)。可看出,各样本在场地舒适性和多功能性的评价上波动较大,G类样本的曲线波动幅度较R类更明显,可间或说明龙江片区内的G类空间建成环境水平差异较大,面向儿童友好的相关设施配置上有较大差距。R类样本在各项评分上有所差异,但和G类相比,其同质性更强。

图6 G类样本各项满意度评价雷达图

3.3 户外活动空间建成环境

将12个样本空间的建成环境数据按照G类绿地广场、R类居住用地2类进行分类统计。数据显示,G类户外活动空间面积、绿地率和儿童适宜活动空间面积的均值分别为12 740m2、42.1%和1 647m2,均高于R类的5 920m2、40.7%和1 285m2;而R类空间的活动设施多样性指数、活动空间辐射率和座椅分布密度分别为0.877、8.46%和0.3个/100m2,高于G类的0.688、6.13%和0.19个/100m2。这与G类绿地广场为开放、尺度较大的城市公共空间,R类主要为服务于小区内部的不同的土地利用性质相符,但也反映出G类空间在设施配置与儿童友好性上相对欠佳。

土地利用层面,G类空间的周围住宅平均楼层数、用地混合度分别为9.56和0.678,高于R类空间的9.23和0.312;周边建筑密度为19.73%,低于R类的22.27%。R类空间周边以居住用地和商住混合用地为主,居住建筑以多层、小高层住宅为主;而G类空间的周边用地类型多为商住混合和商办混合,地块开发强度较大,但由于城市道路空间占比影响,也易带来建筑密度相对较低的结果。

道路系统层面,R类空间的步行路网密度为49.09km/km2,高于G类的33.14km/km2;步行道路连接度为3.51,略低于G类的3.65。数据说明R类样本周边环境的步行道路更密集、可供性更好,步行环境的安全性可能更高,但受限于小区住宅的布局方式与尽端式道路,其步行路网连通性会相对较低。

边界空间层面,2类空间的出入口密度和界面通透系数的平均值均分别靠近0.192、0.55,但样本间的数值差异较大,说明该项指标和样本的用地性质无较大关联,但与边界具体的空间形态与限定方式更为相关。

4 影响儿童户外行为特征与需求的建成环境变量的确立

采用Spearman相关性分析,以样本空间为单位,探究每小时儿童人流量数据、不同维度的儿童满意度得分与活动空间建成环境指标3组变量两两之间的相关性,从主客观角度筛选出对儿童满意度和人流量影响显著的建成环境指标。

首先将初步分析中5个维度的儿童满意度评价得分和总满意度得分,分别与儿童人流量进行相关性分析,探究主客观变量间的关联。之后,再次运用相关性分析,以样本空间为单位,将建成环境指标作为自变量,每小时儿童人流量和各维度满意度得分分别作为因变量,各自建立相关性分析模型。最后,提取分析结果中相关性显著的建成环境指标,经综合分析后,明确对儿童户外活动有显著影响的关键建成环境指标。

图7 R类样本各项满意度评价雷达图

4.1 相关性分析

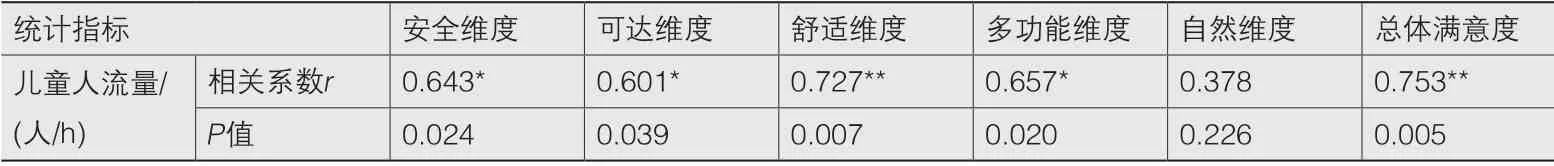

1)儿童人流量和满意度评价的相关性。

12个样本中的儿童人流量和满意度评价的相关性分析结果如表2所示,结果表明,人流量与满意度评价中的安全、可达、舒适、多功能维度得分及总体得分具有显著正相关关系。说明随着评价分值的提高,儿童前往场地进行户外活动的意愿更为强烈,人流量也会相应提升。其中,由场地规模、卫生条件和设施质量构成的舒适维度的评价对人流量的影响更为显著。

表2 儿童人流量和满意度评价的相关性分析结果

2)建成环境指标和儿童人流量的相关性。

儿童适宜活动空间面积与人流量在相关性分析结果中表现出显著正相关性,户外活动空间面积、步行道路连接度与人流量显示具有正相关关系,而其他指标则未显示出相关性(表3)。这一结果表明,可供儿童活动的面积越大且场地周边的道路连接度更高时,户外空间中的儿童人流量则更多。

3)建成环境指标和儿童满意度的相关性分析。

为明确建成环境指标对户外活动空间儿童主观满意度的具体影响,本文将户外活动空间建成环境指标按不同层面分别与各维度的儿童满意度评价得分进行Spearman相关性分析,并综合筛选出影响儿童满意度的建成环境指标(表3)。

表3 建成环境指标与儿童人流量、满意度具有相关性的指标

场地空间相关指标的分析结果显示:儿童适宜活动空间面积与安全维度、舒适维度和总体满意度评价均呈正相关,并且与总体满意度的相关性最紧密;户外活动空间面积、绿地率2个指标分别与舒适维度和自然维度的满意度呈正相关,但与总体满意度未表现出相关性。该结果在一定程度上说明,儿童适宜户外活动空间面积越大,儿童对场地安全性、舒适性的感知程度越佳,总体满意度分值也越高。

土地利用指标中的住宅平均楼层数和用地混合度并未与满意度评价表现出相关性;周边建筑密度与舒适维度的评价呈一定程度的负相关,但与总体满意度未表现出相关性。

道路系统指标中的步行道路连接度与多功能维度、总体满意度均呈一定程度的正相关;步行路网密度未表现出相关性。结果表明,户外活动空间周边步行道路的连通性越好,儿童可到达并使用的设施会越充足,对空间多功能特性的满意度越高,并且该指标的提升也会较为显著地提高总体满意度。

边界空间指标中的界面通透系数未表现出相关性;出入口密度与安全维度评价呈一定程度的负相关,但与总体满意度未表现出相关性。结合调研可认为,户外活动空间场地内的出入口越多,场地的人员出入状况会越复杂,容易增加安全隐患,因而会降低安全维度的满意度。

4.2 关键指标的确定及建议值估算

1)建成环境指标确立。

将建成环境指标与儿童人流量及满意度的相关性分析结果进行比较分析,可知儿童适宜活动空间面积、周边建筑密度和步行道路连接度3项指标会同时影响人流量和满意度,可确立为影响儿童户外活动的关键建成环境指标。此外,综合考虑户外活动空间中安全性维度的重要性,结合安全维度的儿童满意度与人流量具有显著相关性的分析结果,本文将边界空间层面的出入口密度指标也增确为关键指标。

2)建议值估算。

依据筛选结果,绘制关键建成环境指标和对应维度的满意度得分的散点图,并在不考虑其他影响因素或假定其他影响因素已确定的情况下,建立一元线性回归方程,对关键指标的建议值进行估算。

问卷显示儿童对社区户外活动空间的总体满意率为55.9%,总体满意度均值为3.580,说明样本空间的现状能让过半数的儿童满意,但仍有较大的上升空间。借鉴《全国文明城市测评体系》中有关群众满意度评价的内容,本文选取75%的满意率作为阶段提升目标,对应的满意度分值为3.75分。

儿童适宜户外活动空间面积、周边建筑密度、步行道路连接度值及活动空间出入口密度与总体满意度、相关维度满意度分值之间关系的散点图如图8所示。分别构建两者的一元线性回归方程,估算出社区户外活动空间理想指标建议值,其中儿童适宜户外活动空间面积宜达到1 764m2以上;活动空间周边5min步行可达圈层内的建筑密度宜控制在16.6%以下;5min可达圈层内的步行道路连接度值建议在3.97以上;活动空间边界出入口密度值宜控制在0.23以下。

图8 关联指标与儿童满意度关系散点图

5 结论

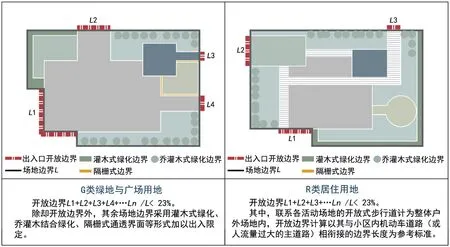

基于社区户外活动空间的建设现状、调研数据及其与相关规范条例的对比,研究将关键指标与儿童户外活动的实际需求相结合,认为可从如下几个方面提升社区户外活动空间的儿童友好性。1)优化社区户外活动空间的布局模式,保证儿童适宜活动空间面积。通过引导“小分散,大集中”的网络布局模式,集中组合配置公共活动空间,在可能的条件下,建议适宜儿童活动的场地面积达到1 700m2;空间宽敞度是游戏空间适宜度的重要指标[20],在保证尺寸宽敞的同时,活化利用小型闲置空间,通过步道连接以形成多层次、相互链接的空间网络。需要强调的是,此处的儿童适宜活动空间面积不单指仅为儿童服务的户外游戏场,而是包括可供儿童使用,同时也为居民服务的复合功能型的户外空间。基于前文从土地利用类型视角对活动空间的分类,本文分别示意G类绿地与广场用地、R类居住用地2类适宜儿童活动、集中配置的空间范围(图9)。2)建设通达性好、舒适度高的步行道路环境,提升5min步行圈内的步行道路连接度,提升活动空间的可达性。本研究给出的步行道连接度的建议值为大于3.97,即总路网边数约为总道路节点数的2倍左右①。更新设计可重点改造儿童出行路径,设计与完善儿童友好的慢行交通系统。3)营造友好的户外活动边界空间。强化边界空间的围合度,以增强儿童对空间领域感和安全感的感知;同时,注重界面的通透性设计,有效发挥“邻里监视眼”的社会监督作用,并为儿童提供更丰富的空间信息,实现视觉吸引,激发户外活动的功效。研究建议可出入的开放边界的总长度控制在场地边界总长的23%以下,并通过花池、树阵、立桩等对长边界的出入口空间加以限定,提升领域感与安全感(图10)。

图9 儿童适宜活动场地范围与功能区示意

图10 边界空间限定类型与开放边界比例示意

研究成果对于儿童友好型城市建设、社区级儿童户外空间更新设计及相关设计导则制定有一定的借鉴意义。而本研究由于访谈式问卷数量及样本空间区位选择的制约,可能会导致数据分析结果存在一定的偏差,后续将进一步针对不同城市区位,特别是开放空间稀缺的老城,做进一步的深入拓展研究。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 依据参考文献[18]中的定义,道路网连接度的公式:J=2M/N。式中,J为道路网联结度;N为道路网总节点数;M为路网的路段数。连接度反映了儿童户外活动空间5min步行圈范围内的道路网络的相互连通程度,其值越高,表明路网中断头路越少,成环成网率越高,反之则成网率越低。