对标“金课”的“土木工程材料”课程教学创新探索与实践

2022-08-12谢娟

谢 娟

(长沙理工大学交通运输工程学院 湖南 长沙 410114)

2018 年,教育部印发《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》,提出淘汰“水课”、打造“金课”的要求,以期建设具有高阶性、创新性和挑战度的优质课程。

“土木工程材料”作为核心专业基础课程服务于长沙理工大学(以下简称“我校”)土木工程及其相关专业本科培养和专业建设,并对提高我校国际化教育水平具有积极的作用。学习本课程后,学生应达到的知识、能力水平如下:

知识目标:掌握土木工程中关键材料的基本理论、性质和应用,了解先进材料与技术的创新发展趋势,实现学生夯实基础、服务专业、紧随前沿的知识目标。

能力目标:援引典型工程、解析关键问题、综合高阶技能,提升学生材料设计、分析及解决复杂工程问题的能力,实现适应土木工程领域发展需求的特色人才培养。

素质目标:深植爱国主义和民族情怀,具备团队合作能力、自主学习能力,拥有科学精神和工匠精神,提升科学素质和工程素质。

对标“金课”标准,如何对“土木工程材料”课程进行教学创新,重构人才知识体系,重塑人才培养质量,培养学生终身发展和社会需要的核心素养,成为课程改革和建设的重点内容。

1 找准“土木工程材料”课程教学中的“痛点”问题

“土木工程材料”课程是多个本科、研究生专业相结合的专业课程,我校自1956 年起即面向多个学院学生授课,教学课程团队以学促教,不断对教学方法进行深化改革,致力于解决教学中的四个“痛点”问题:

教学内容更新滞后:材料的发展日新月异,各种新型功能材料也不断出现,而“土木工程材料”教材仍停留在介绍基本理论知识的阶段,对新标准和新规范的更新不及时,导致学生知识面较窄,对新材料、新标准了解较少,不能很好地将理论知识与当下的工程实际结合起来。

教学和考核模式亟待改革创新:传统课堂以阐述理论知识为主,教学手段单一,内容枯燥,容易让学生产生听觉疲劳。传统课程评价体系存在重结果轻过程的缺陷,评价结果不充分,无法有效用于持续改进。

学生创造思维与创新能力培养欠缺:传统课程受“教学三中心”——课堂中心、书本中心和教师中心的影响较大,导致学生的创新思维和创新能力得不到良好的培养与锻炼。

课程思政建设不足:“课程思政”建设提出和落实的时间不长,传统课程教学中思政教育目标不明确、分解落实不到位的情况普遍存在。

2 解决“土木工程材料”课程教学“痛点”问题的措施

对标“金课”标准,进行“土木工程材料”课程教学研究和改革,主要从优化教学内容、创新教学模式和考核方式、强化创新能力培养、思政教育专业课程进行深度融合四个方面具体实施。

2.1 优化教学内容

“土木工程材料”课程授课学生的专业背景以及前期基础差别较大,各专业的培养目标也互不相同,因此要打破固定的教学内容与课程结构模式,需要分专业设置教学内容,认真分析与毕业要求指标点关联度,将课程知识与职业能力联系起来,做到因材施教。

针对“土木工程材料”课程多种材料、内容庞杂、各章节相对独立、逻辑性弱的特点,基于材料科学的基本理论,以第一章“土木工程材料的基本性质”为起点,通过思维导图精心设计课程内容。以“制备与制造→材料组成→材料性能→检测技术”为引导,以“原材料→生产方法→组成成分→技术性质→实际应用”为主线,进行课程内容的设计和讲授。通过提纲式教学,将课程知识点凝练简化,清晰地展示各知识点及其相互间的关系,通过思维导图帮助学生将课程整体内容串联起来。

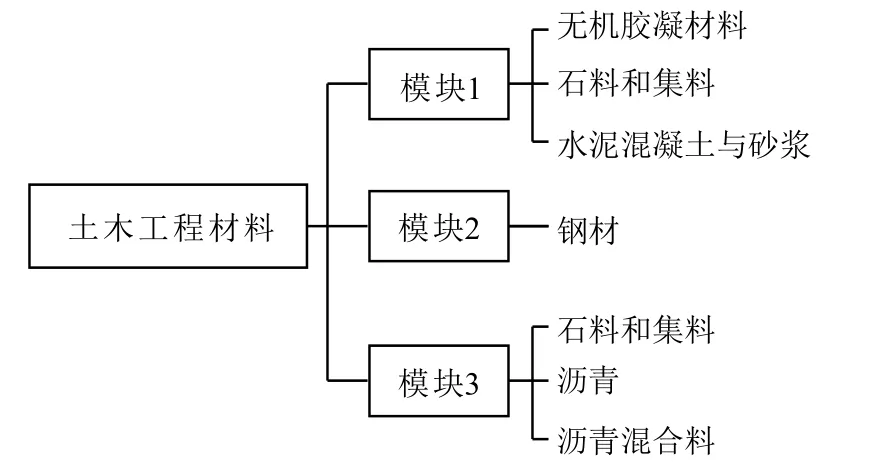

梳理知识点,将内容相关的章节整合后形成模块,建立整体知识架构。例如课程中的无机胶凝材料与石料和集料并行存在,两者联系较弱,但二者均是水泥混凝土与砂浆的重要组成成分,为后者内容的讲授打下基础。因此,教师可将三者合并成同一知识模块,穿插讲授,便于学生理解和掌握。同理,沥青混合料中主要成分有集料和沥青,因此可将石料和集料、沥青、沥青混合料三者建成一个知识模块。钢材部分的内容相对独立,单独形成一个模块。根据知识模块进行教学,加强各知识点的联系,并做到对重要知识点的不断复习和强调,强化学生对课程内容的掌握(见图1)。

图1 课程知识架构

教学内容与时俱进,不断更新,让学生了解先进材料与技术的创新发展趋势。教学内容的更新可以从两个方面来进行:首先是对教材进行更新,参考国家最新统编教材,以新工科人才培养要求为导向,积极编写和修订满足土木工程领域发展需求特色人才培养的教材。同时编写土木工程材料领域的优秀硕博论文集、建立实际应用工程案例库,以弥补教材更新滞后的不足。其次是在教学过程中通过引入土木工程材料领域的最新成果,让学生了解行业发展动态与趋势。例如,在水泥混凝土与砂浆教学中可将具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的高性能混凝土作为扩展内容讲授,在沥青混合料部分可引入道路固废的资源化利用等。

2.2 创新教学和考核模式

适应“互联网+教育”的发展趋势,采用“线上线下”混合式教学等多种教学手段。通过学校网络教学平台、智慧树等在线教育平台积极建设“土木工程材料”在线课程,将翻转课堂、研讨式、案例式等多种教学手段进行有机结合。提高学生的学习积极性和参与度,提升学生分析问题、解决问题以及自主学习的能力。

采用翻转课堂,课前资源前置,提炼教学核心问题。课中采用理论教学、线上资源、实践环节和专题讨论四位一体的教学模式,科教融合揭示问题。课后注重智慧反思,形成持续改进机制。通过课堂教学讲授重点理论知识,以实验掌握基本技能,以学科竞赛激发科学思想,以前沿讲座培育创新精神。

开展研讨式教学,培养学生的团队合作意识,使其整合资源和信息后通过沟通产生智慧,交流碰撞火花,提出问题的解决途径,将专业知识与工程思想、科研技能有机结合起来,培养学生的创新能力。

“一考定音”的终结性评价方法重结果、轻过程,不能全面客观地评价学生的学习情况,也无法适应多种教学方法相结合的混合式教学模式。要通过学生日常学习过程中的状态、在线学习数据、阶段测评结果、问题答疑情况等,实时掌握学生的学习效果;通过“评价诊断、反馈信息、修正问题、提高质量”等阶段,对教学各环节进行实时监控,不断改进教师的教学方法,提高课堂教学效果,建立全方位、全过程的形成性评价机制。

2.3 强化创新能力培养

培养学生的求知欲。“学而创,创促学”是创新的根本途径,要培养学生勤奋求知的精神。可开设有关知识创新、创新教育等知识讲座,营造良好的创新氛围,加强创新意识教育。

通过“探究性”学习方法、多思维思考法和案例/问题/项目引导法来培养学生的创新思维。以“任务驱动式的产出导向”为纲要,通过工程案例、科技前沿案例等资源学习,引导学生思考;采用翻转课堂和小组合作学习,让学生剖析复杂工程案例,完成核心知识的自然穿插和逻辑推理的深度演绎,在此过程中提升学习兴趣。建立科研兴趣小组,根据教师科研方向和项目设置研究课题,让学生自主组队并选择课题方向,参与到具体的科研项目中来,通过明确项目的立项依据、确定研究目标以及设计实施方案来完成从理论到应用、从课程基础知识到实践创新的科教融合教学模式。鼓励并指导学生参加各种学科竞赛,加强双创教育和专业教育有效融合,为学生的高阶学习和长远发展打下基础。

2.4 思政教育与专业课程进行深度融合

开展案例教学,以港珠澳大桥等超级工程为案例,既可以厚植学生的爱国主义情怀,也可以加强学生对先进材料、尖端技术的了解,培养科学精神和创新精神。以某工程事故为案例,既可以深植工程质量的重要性,又可以激发学生追求卓越的时代使命和工匠精神。

将土木工程材料学科的发展、领域内的学者专家对科技发展、社会进步做出的贡献,以及在此过程中体现的社会担当、专业道德、学科素养等作为思政教研元素。学生在教师指导下,通过自主学习和分组讨论,对某个现象或问题进行辨析。教学过程中通过引入案例、设置问题、依托项目等手段,培养学生利用理论知识解决实际问题的能力,并在此过程中,将解决问题的方法与道德法制、政治素养、职责担当等思政教育要素进行综合分析。通过学科原理和思政要素的综合应用,达到思政教育的内化和提升。

明确思政教育的总体目标并分解到具体章节,继而以课程定位和课程的思政教育目标为出发点对课程思政进行系统设计,进行“零星思政案例建设→系统思政案例和案例库建设→思政课程和课程群建设→思政内容体系、知识体系和课程体系”的完整建设。

3 结语

本文在分析“土木工程材料”课程教学痛点的基础上,从优化教学内容、重塑知识架构,创新教学和考核模式,强化创新能力培养,思政教育与专业课程的深度融合四个方面实施了切实可行的改革措施,并取得了显著成效。课程建设是一个长期的系统工程,教学质量的提升没有终点。在今后的教学研究与实施过程中,仍需紧随时代发展,对课程教学进行反复的迭代更新,为“金课”建设提供“阳光”和“水分”,培养具有更强实践能力、创新能力、国际竞争力的高素质、复合型人才。