波流作用下软弱底质上新型组合鱼礁的受力特性

2022-08-11刘年飞胡书义王健康鲁桂荣周冠廷

刘年飞,胡书义,王健康,鲁桂荣,周冠廷

(中国水产科学研究院 渔业工程研究所,北京 100141)

人工鱼礁是海洋牧场建设的重要设施,可为鱼类聚集、栖息、生长和繁殖创造条件,从而达到保护渔业资源、修复海洋生态环境的目的。我国海洋牧场投放的鱼礁绝大部分为底鱼礁,底鱼礁具有低成本、易投放、集鱼效果显著等特点,其主要作用机理是产生上升流,将海底丰富的营养盐带到中上层水域,提升区域初级生产力,适用于沙质等底质较硬的海域。然而我国沿岸海域分布着长达4 000 km以上的淤泥质、软土底质海岸,若投放底鱼礁,在海流对泥沙的冲刷作用和波浪作用下礁体可能会出现沉陷或掩埋,以致其无法正常发挥生态调控功能。浮式鱼礁基本不受海底地质条件的限制,能较好地适用于淤泥等软弱地质,且浮鱼礁可充分利用整个水体空间,与底鱼礁配合使用,协同工作,形成组合鱼礁,可以产生更大的生态效能。

国内外学者通过模型试验和数值计算等方法已开展了较多研究,大部分研究集中于底鱼礁,范江涛等对人工鱼礁水动力学研究进展进行了总结综述,于定勇等研究了不同开口比人工鱼礁体水动力特性及礁体稳定性,林军等从物理环境(包括底床特征、成分、粒径和密度)、鱼礁材料和礁体投放冲击力等角度介绍了人工鱼礁物理稳定性研究的进展,部分学者研究了浮鱼礁的特点,王江涛设计了集海藻鱼礁、变流鱼礁和保育鱼礁为一体的新型柔性浮鱼礁并进行流场模拟和力学特性分析,张健等利用数值模拟方法研究了框架式浮鱼礁锚绳受力和浮体运动。对组合鱼礁的水动力特性研究和现实实践都较少,张丽珍等研究了能与底层人工鱼礁协同工作的中上层浮鱼礁,实际投放海域并对其效果进行观测。

本研究针对组合鱼礁,利用物理模型试验方法,探讨不同波高、流速及两者共同作用等条件下,组合鱼礁特别是浮鱼礁的受力情况,以期提高对组合鱼礁协同工作的进一步认识,并为软弱底质上人工鱼礁的礁体结构设计优化提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验对象及模型

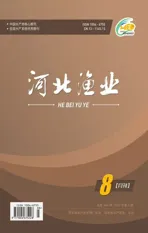

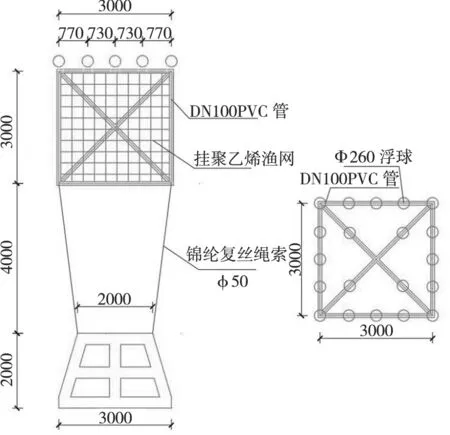

本试验以投放在防城港白龙半岛以南海域的组合人工鱼礁(底鱼礁+浮鱼礁)为试验对象(图1)。组合鱼礁中的底鱼礁利用钢筋混凝土制作,同时起锚固作用,浮鱼礁框架采用聚氯乙烯材质,浮球采用泡沫球,增加礁体的浮力,网衣和锚绳采用聚乙烯材质。模型按照重力相似准则设计尺度比值λ为20。模型底部铺5 cm厚细沙代表软质基础。人工鱼礁物理模型的几何尺度偏差为±1%,且控制在±5 mm内;重心位置允许偏差应为±2 mm;质量允许偏差应为±2%。图2为本试验人工鱼礁模型。其中锚绳模型直径2.5 mm,浮球模型直径13 mm,试验中浮礁顶部距离水面0.2 m。

图1 参考试验对象尺寸

图2 试验模型

1.2 试验设备

本次试验在中国水产科学研究院江苏如东试验基地进行,基地波浪试验大厅配备二维波浪水槽(图3),水槽尺寸为长65 m,宽1 m,深1.5 m,配有不规则波造波机(1.5 m×1.0 m)、微机控制及数据采集系统,水槽尾部安装了架空斜坡碎石消能设备,以避免波浪的反射。波浪测量采用的是LYL-Ⅲ型浪高仪,量程0~50 cm。该系统可同步测量多点波面过程并进行数据分析。力的测量采用KDB-LP16Z动态信号分析仪,测力系统量程0~2 kg,精度优于1%。每次试验前后对所有量测仪器都进行标定和校准,以满足测试要求。

图3 波浪水槽及浪高仪

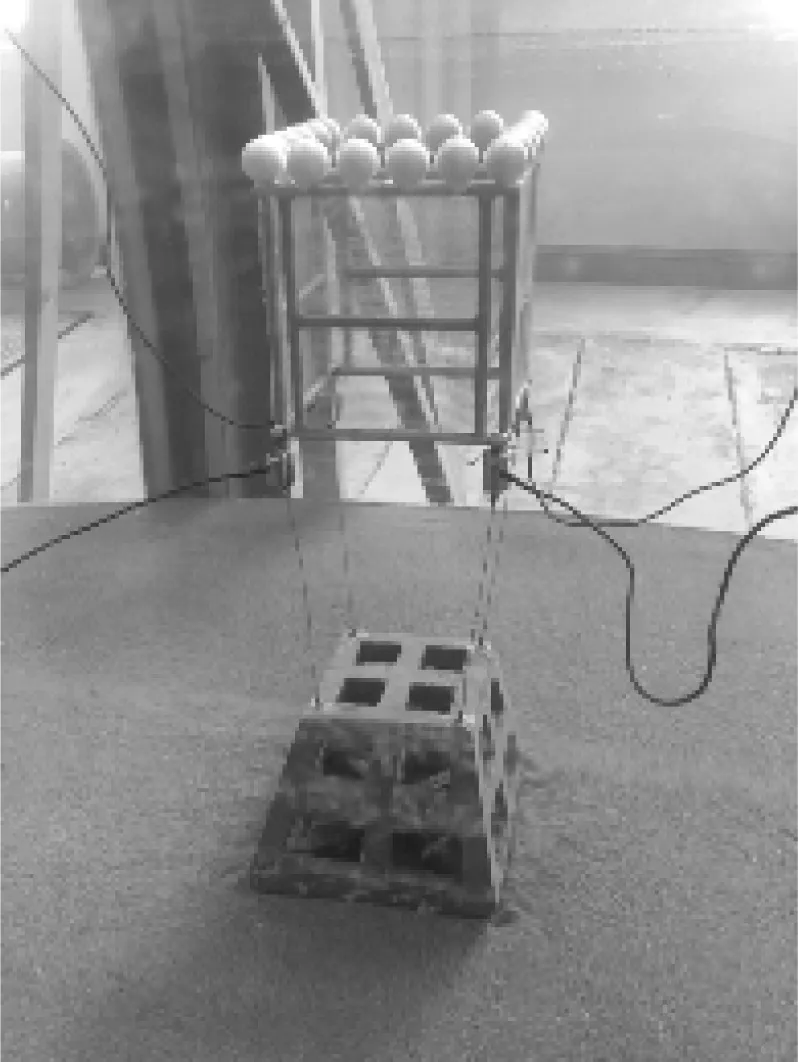

1.3 试验布置

试验布置见图4,左侧为造波机和造流机,分别产生波浪及定流流速,流速由测流计测定。4个测力计分别位于4条锚绳的上末端,浮鱼礁框架四角下侧。

图4 试验设计布置

1.4 试验工况

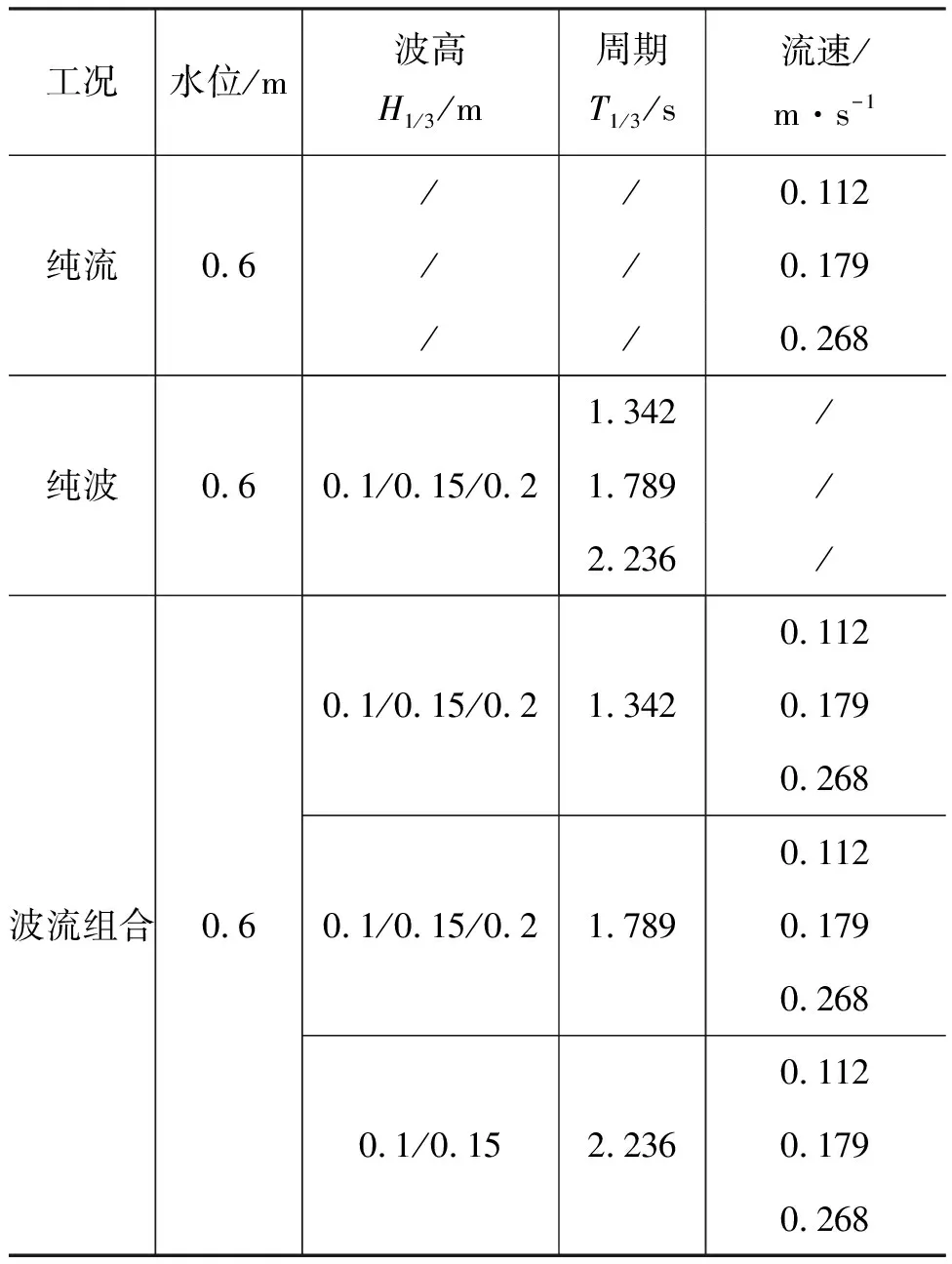

本试验包括三种试验状况:纯波(不规则波)、纯流以及波流共同作用,和表示有效波高及有效波高对应的周期(见表1)。

表1 三种试验状况下有效波高及有效波高对应周期

1.5 数据采集及处理

每个波浪及水流组次试验至少进行两次,保证波浪及水流参数的稳定性及可重复性。各个浪高仪及流速仪的数据信号由电脑系统同步采集,浪高仪采集时间间隔是0.02 s。力的测量采用KDB-LP16Z动态信号分析仪,受力电压信号由测力计实时采集。

测力计采集的电压信号,经过换算成为力信号。对力信号做有效波高计算分析,本文采用不规则波的有效波高对应的力作为有效力,1和2测力计位于迎浪面,3和4处于背浪面,理论上两者受力应该是一样的,因此取两者的平均值作为其有效力。最大值作为可能瞬时破坏力。周期采用有效周期。

2 结果与分析

2.1 纯波工况受力情况

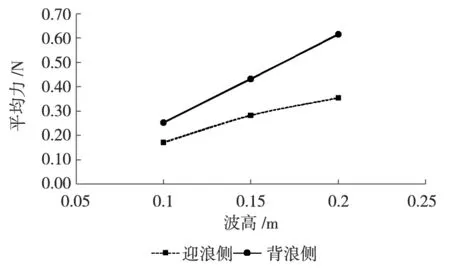

图5给出了相同周期不同波高条件下迎浪侧和背浪侧锚绳受力变化情况,从图5可以看出,随着入射波高的增大,迎浪侧和背浪侧的受力都是在增大的,这也符合实际情况。同样波高条件下,背浪侧的锚绳受力始终大于迎浪侧受力,因此在实际布置安放时,要充分考虑背浪侧锚绳的安全系数。

图5 相同周期不同波高条件下受力情况

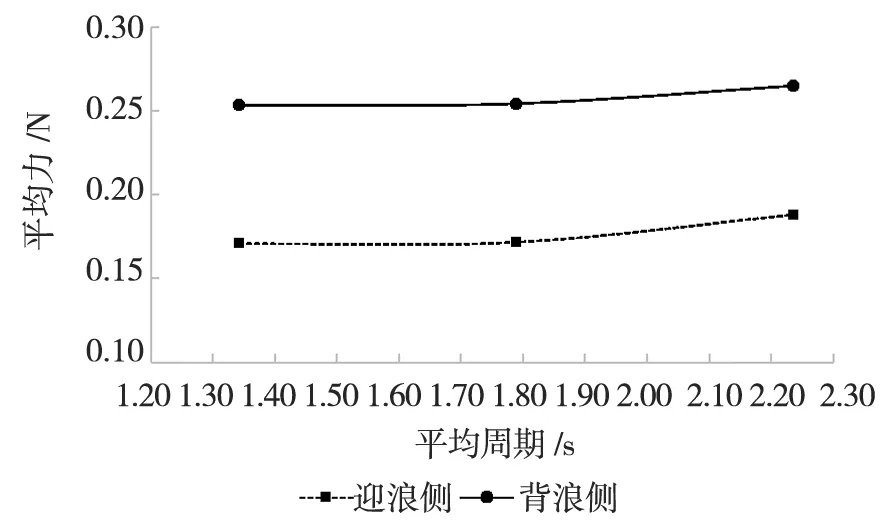

图6给出了0.1 m平均波高条件下迎浪侧和背浪侧锚绳受力情况,从图中可以看出,同样波高条件下,随着有效周期的增大,锚绳受力呈递增趋势,背浪侧锚绳的受力始终大于迎浪侧。对于其他试验波高0.15 m及0.2 m条件下,同样有增大趋势。

图6 0.1 m平均波高条件下锚绳受力情况

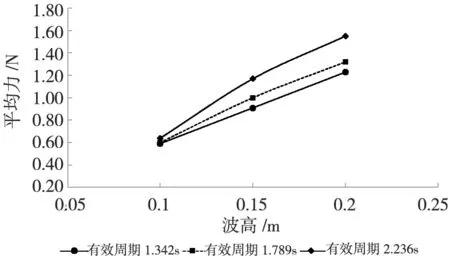

图7给出了不同波高条件下锚绳合力情况,锚绳合力代表瞬时状态下浮鱼礁对底鱼礁的拉力,即底鱼礁的升力,升力大小对底鱼礁的稳定性有重要影响。根据摩擦定律,升力变大,则摩擦力变小,底鱼礁稳定性变弱,直至底鱼礁发生移动或者翻转。从图中可以看出,锚绳的合力随着波高的增大而增大,同样波高条件下周期越大,所受合力越大。

图7 不同波高条件下锚绳合力情况

2.2 纯流工况受力情况

图8给出稳定纯流条件下迎流侧和背流侧锚绳受力变化情况,图中可以看出随着流速的增大,锚绳的受力增大,且迎流侧的受力始终大于背流侧,这与锚绳受力的角度有关,特别在较大流速条件下,主要靠迎流侧锚绳发挥牵引作用(图9),在流速主导海域安放时,要充分考虑迎流侧锚绳的安全系数。

图8 纯流(三种流速)条件下锚绳受力情况

图9 纯流(0.268 m/s)现场模型

2.3 波流组合工况受力情况

图10给出了锚绳在纯流作用下(0.112、0.179、0.268 m/s)与波流共同作用(=0.1 m/s,流速与纯流相同)的受力变化情况对比,从图中可以看出,随着流速增大,锚绳的迎浪和背浪侧受力都增大。与纯流情况相比较,波流共同作用条件下,迎浪侧和背浪侧的锚绳受力都变大,且迎浪侧增大较明显。在实际海域工况中投放时,加大迎浪侧锚绳的强度系数。

图10 锚绳在纯流与波流共同作用条件下的受力变化情况对比

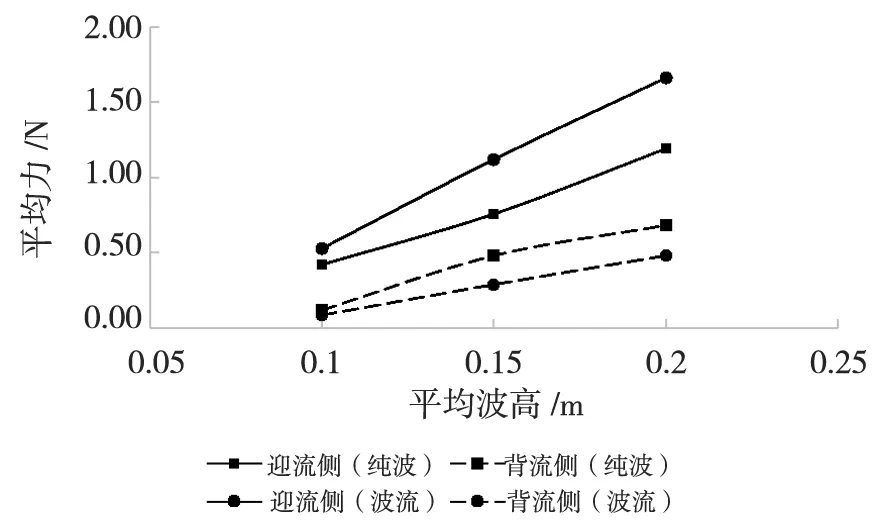

图11给出了锚绳在纯波作用下与波流共同作用的受力变化情况对比,两者入射有效波高及有效周期一致,后者较前者增加流速因素,稳定流速为0.112 m/s。从图中可以看出,流速因素影响明显,波流共同作用情况下,迎浪侧锚绳受力增大,背浪侧锚绳受力减小,可能与浮鱼礁的姿态有关。

图11 锚绳在纯波作用下与波流共同作用的受力变化情况对比

通过以上两种工况的对比,与纯流、纯波条件相比,波流共同作用时有较大影响,且对于迎浪侧和背浪侧的作用效果不一样,前者增大,后者减小。

3 结论

本研究以组合人工鱼礁(底鱼礁+浮鱼礁)为试验对象,采用水槽波流试验方法开展研究,通过分析组合人工鱼礁在纯波、纯流及波流组合条件下的受力情况差异,得到如下结论:

在有效周期一定时,波高增大,或者波高一定时,有效周期增大,迎浪侧和背浪侧的受力都是在增大,合力有同样效果。

随着流速的增大,锚绳的受力增大,且迎流侧的受力始终大于背流侧。

与纯流、纯波条件相比,波流共同作用时有较大影响,且对于迎浪侧和背浪侧的作用效果不一样,前者增大,后者减小。

本研究围绕波高、流速、周期进行了分析,浮鱼礁的入水深度、软弱底质变化、组合鱼礁的形式、规格、网衣材料、锚绳断裂等因素均会对组合鱼礁的结构安全和稳定性产生影响,有待进一步系统深入研究。基于本文初步研究结果,建议在采用本试验及相近模型进行具体工程实践时,注意摸清选址地点的波高及流速情况,迎浪面的锚绳设置应预留足够的安全系数,必要时进行模型试验。