敦煌壁画中的动物伦理

2022-08-08罗丹

罗 丹

人类文明的起源始终伴随着对不同物种的训育,在动物身上尤其凸显。经由这一过程,人类在生态环境中确认自己的生态位,找到适合自己的生存方式。正因如此,如何与不同的动物相处,如何对待其他的生命,也是我们的文明无法回避的问题。

坐落于西北戈壁的敦煌莫高窟,因20世纪藏经洞的横空出世而受人瞩目,以瑰丽的壁画与精美的塑像闻名于世,这些可移动或不可移动的文本,保存了南北朝至今千余年时间里,人类与动物共存的方式。虽难以摆脱人类中心主义的窠臼,但佛教“众生平等”“戒杀护生”的慈悲心已然渗透到时人的生活中。

一、 交通工具:大都市与小动物

61窟 西壁 北宋 《五台山图》局部(摄于展览)

敦煌作为丝绸之路上的明珠,因沙漠绿洲的地理优势而发展为“华戎所交一都会”,成为“既大且盛”的代名词。阵阵驼铃声与铿锵的琵琶乐曲在此汇聚,驮着香料、丝绸、茶叶等各色产品的“沙漠之舟”成为盛世敦煌的最佳注解。奔走在丝绸之路上的动物,被定格在壁画里。

作为丝绸之路上最重要的交通工具,骆驼能够寻找水源,驮运重物,可谓是商队最重要的财产。嘉峪关7号魏晋墓出土的画像砖中,保存着一千四百多年前商人牵着骆驼的图像。商人手执麻绳,骆驼挂着鼻环跟随着商人;而人与骆驼一般大小,骆驼不仅是交通工具,更像是同行的伙伴。故宫博物院、上海博物馆等还珍藏着不同的唐三彩——胡人牵驼佣,骆驼高昂着头,仰天长啸,原本的缰绳早已遗失,不同于画像砖中温顺可爱的模样,此处的骆驼更像是埋头苦干的打工人终于迎来了假期。敦煌莫高窟61窟著名的《五台山图》,以鸟瞰的方式记录了行走在“清凉佛国”五台山上的驼队。唐代文殊信仰极盛,来自印度、西域、东南亚、日本、朝鲜等地的僧侣、信徒、送供使等携珍宝朝拜文殊圣地。据记载,长庆四年(824)吐蕃赞普使者向唐王朝求五台山画样,开成五年(840)日本僧人圆仁朝拜巡礼五台山,并带《五台山化现图》回国供奉,《五台山图》中的驼队也被世界所瞩目。

45窟 南壁 盛唐 《胡商遇盗图》

61窟《五台山图》的局部,不仅画出了行走在山道上辛苦工作的骆驼,还有面对磨刀霍霍,一脸惊慌从屋子中出逃的驴。这是丝绸之路上一直被隐形的,也是最重要的交通工具。陕西师范大学沙武田教授对敦煌壁画中的《胡商遇盗图》进行分析(沙武田《丝绸之路交通贸易图像——以敦煌画商人遇盗图为中心》,《丝绸之路研究集刊》),关注到在丝路络绎不绝的商队中被忽视的交通工具——驴。为人所熟知的“沙漠之舟”骆驼价格更昂贵,普通的商队难以供养,吃苦耐劳、物美价廉的驴,成为各个商队运输货物的主力军。莫高窟45窟南壁所绘制的《胡商遇盗图》中,驴背上原本背负的丝绸绢帛都被扔出来,面对手执利器的盗匪,驴与被劫掠的商人一样,震惊无措,张口欲呼。无怪乎这些驴惊慌无措,商人失去了货物,对交通工具的需求自然减少,而敦煌当地特产之一就是驴肉黄面;这些兢兢业业的打工“驴”,不知有多少能平安顺利离开敦煌。它们是交通工具,亦是丝路商品。

公元前121年汉武帝开疆拓土,列四郡据两关,敦煌地区正式纳入汉王朝版图,为西域的经营拉开了序幕。历史上张骞凿空出于军事目的,前往西域寻求大月氏共同抵抗匈奴;得益于此,优秀的马种与培育方式从河西走廊进入中原,马匹成为重要的战略物资。莫高窟321窟中著名的佛教史迹图,其上榜题清晰记载,“前汉中宗既获金人莫知名号乃使博望侯张骞往西域大夏国问名号”,从宗教角度出发粉饰张骞凿空之旅,其中骏马的角色一以贯之,成为远行的代名词。《穆天子传》载,周穆王驾八骏御辇西巡天下,行程三万五千里,会见西王母。骏马所能抵达的不仅是人间的土地,更有了畅行于神话世界与真实世界之间的意味。

马匹将西域文化带入中原,亦帮助国人抵达远方。佛教东传的历史依赖于马的脚力,竺法兰、摄摩腾等僧人着白马驮经而来,洛阳白马寺由此得名,从此佛教在中原扎根。唐代,《大慈恩寺三藏法师传》记载,玄奘西行之始路遇老叟,老者痛陈利害,玄奘仍不为所动决意西行,“胡翁曰:‘师必去,可乘我马,此马往返伊吾已有十五度,健而知道。’”(高永旺译注《大慈恩寺三藏法师传》,中华书局2018年版),正应了“老马识途”一语,《西游记》中白龙马的角色或也与此呼应。在榆林3窟的《文殊变》中的角落里,就留下了玄奘与弟子的求取真经归来的图像:一位行脚僧双手合十躬身行礼,他身后有一猴子模样的圣众,其后跟着负载着莲座包裹的白马,正是耳熟能详的《西游记》中的桥段。载着商旅与信仰的骏马穿梭在丝路上,成为丝路流动的土著。

人与动物的历史交织着驯养与驯服。驯服,是支配,是暴力;人类驯养马匹的历史能够追溯到五千多年前的中亚一带,面对桀骜不驯的宝马狮子骢,武则天直言借助铁鞭、铁锤、匕首降之。《西游记》中白龙马先被驯服,之后便是长久地驯养。人生代代无穷已,漫长的西行路,人和动物一起走过,人与动物越来越相近。文化的浸润,文明的滋养,敦煌已然留下了人与兽共生的密码。

323窟 北壁 初唐 《张骞出使西域图》

榆林3窟 西壁 西夏《玄奘取经图》

二、 宗教符号:真动物与伪神兽

佛家的戒杀护生、道家的慈心于物以及儒家顺天应时的思想共同促进了中国古代动物伦理的发展,最初诞生于人伦的道德价值也植入动物与人的关系,从而为人与动物的关系提供了道德上的理据。因此在不同于现实世界的壁画中,在诸天神佛之间,亦有动物与人共处的画面。

狮子与白象总是与神佛相联系。在佛教中,狮子与佛密不可分;佛为人中智者、导师,狮子被誉为丛林之王,两者之间具有天然的联系。佛祖讲经说法有狮子吼之称,佛祖涅槃之状被称为狮子卧,佛经中亦有佛祖前世为狮王的本生故事;狮子成为佛教中重要的符号。在莫高窟开凿早期,少有工匠熟知狮子,所塑造的狮子形象更多参考了生活中常见的动物,如275号洞窟佛祖身边的似犬非狮的雕塑,更多凸显出狮子的温顺与臣服。到了唐代,狮子的形象在壁画中逐渐固定下来。以159号洞窟中文殊菩萨的坐骑青狮为例,一头青绿色的卷曲毛发,双目炯炯有神,狮子回首张口欲吼。榆林25窟的青狮更为写实,细致的线条将青狮的齿列毛发勾勒清楚,项圈上的缰绳被昆仑奴紧紧攥在手里,一张一弛之间,更显出狮子的动感,似乎随时都要挣脱绳子越墙而出。从写实性到类型化,青狮图像逐渐脸谱化,与舞狮表演中的狮子别无二致。

榆林25窟 西壁 中唐 白象 青狮

青狮与白象作为文殊、普贤菩萨的坐骑,常相对出现。在榆林25窟中,与《文殊变》相对应的《普贤变》中刻画了十分精美细致的六牙白象,通体洁白,以黄色渲染身体的阴影部分;眼神温润有力,微微张口,观之可亲,其敦厚稳重的气质与活泼不驯的青狮形成鲜明的对比。白象作为佛教七宝之一,亦有灵性。257窟西壁所绘制的《须摩提女因缘故事画》中,有弟子乘白象赴会,其身后的白象探出脑袋,长长的鼻子向上旋绕,在不曾被留意的角落,悄悄流露出工匠的赤子之心。但丝绸之路上从不乏象牙制品,各地出土的冠饰、梳子、棋子、乐器等器具中,均有用象牙制作或进行装饰者,也有象牙制作的各类雕刻;榆林窟曾发现一件印度象牙雕骑象菩萨,仅15.8厘米高,能够像书本一样打开,里面连续雕刻了释迦牟尼佛传故事;现存于国家博物馆。人类的喜爱对象而言可能太过沉重,因象牙贸易而持续不断的偷猎行为成为非洲大象数量锐减的主要原因。虽然自2015年联合国大会通过了关于“打击野生动植物非法交易”的历史性决议后,象牙贸易逐步被各国禁止,但想要恢复大象的正常体量,仍是一个漫长的过程。

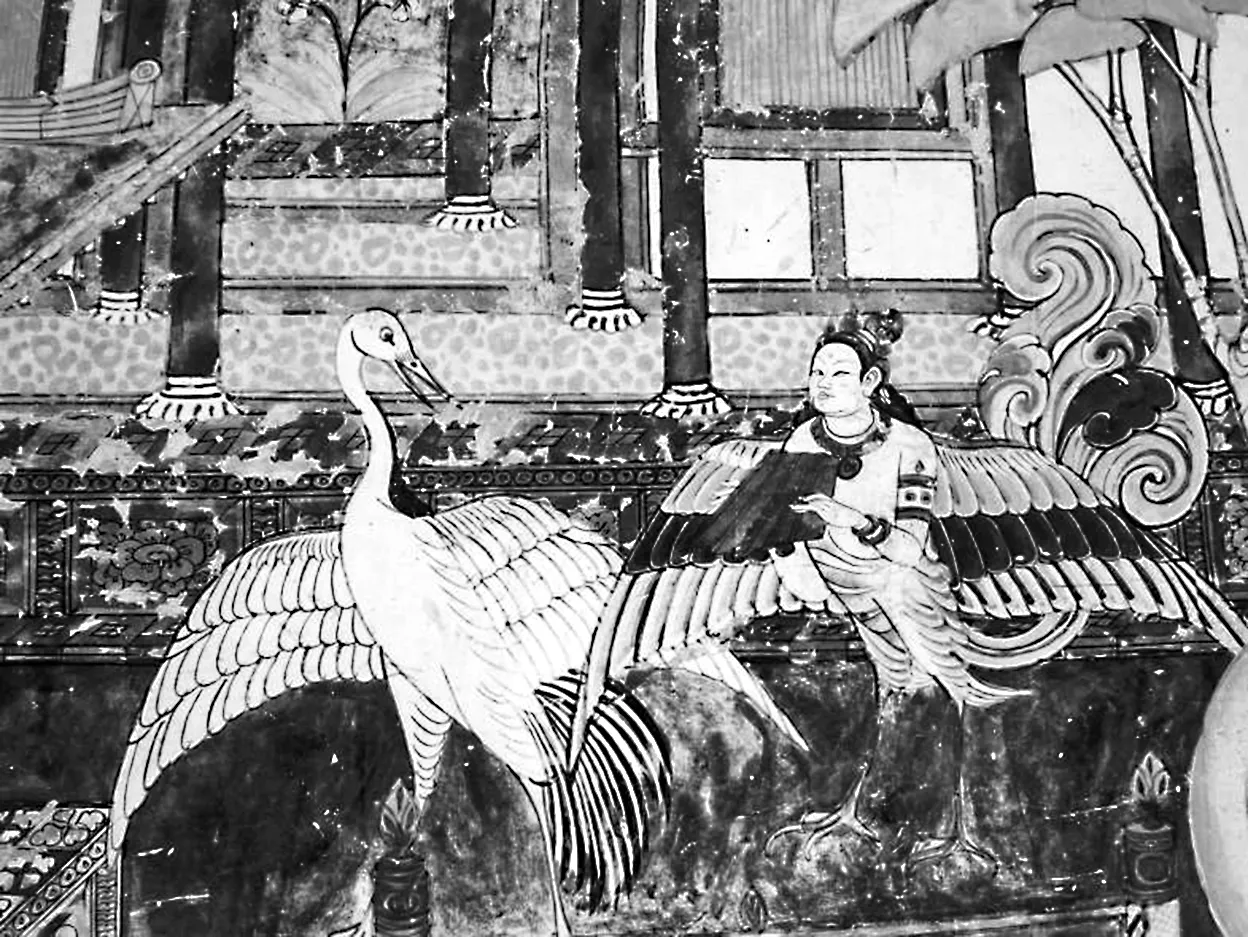

榆林25窟 南壁 中唐 迦陵频伽

敦煌莫高窟的壁画多为经变画,即根据经文进行的再创作;画师根据自己对佛经的理解,实现从文字到图像的转变。壁画浸染了现实的色彩,原本停留在墨书中的极乐世界具象为现实中的亭台楼阁、花鸟鱼虫。各色禽鸟闻歌起舞,以乐舞供养佛祖。鹦鹉与孔雀是极乐世界中必不可少的禽鸟。因为鹦鹉的羽毛色泽艳丽如宝石,还能口吐人言,时人认为它十分聪慧,元稹诗曰“言语巧偷鹦鹉舌,文章分得凤凰毛”。古代宫廷寺庙多饲养鹦鹉,从诗词中也可见一斑,白居易说“安南远进红鹦鹉,色似桃花语似人”,柳永却提醒“鹦鹉能言防漏泄”。在榆林25窟的《观无量寿经变图》中,鹦鹉的身侧罕见地出现了白鼠的形象;有学者结合佛经记载,提出银鼠象征财富,北方天王手中就托着银鼠,榆林25窟的供养人或为商人。而孔雀的形象相对固定,有蓝孔雀与绿孔雀之分,色彩艳丽,常出现于佛祖座前的乐舞场景中,与周围的乐伎共同表现出音乐的律动之感。

立足于现实世界中的动物,原本存在于传说中的生灵也有了具体的样貌。迦陵频伽是典型的案例。作为佛教传说中擅长乐舞的妙音鸟,迦陵频伽被塑造成人首鸟身的形象,人拥有了声音婉转的歌喉,保存着弹奏乐器的技能,同时也融合了孔雀的造型。榆林25窟《观无量寿经变图》中,菩萨身侧就有两对鸟站在佛祖身后。一只身后拖着长长的卷曲的尾羽,怀抱琵琶,另一只却是白鹤的样子,随着韵律翩然起舞;另一边同样是迦陵频伽手持乐器作弹奏状,而孔雀与其眼神交汇,开屏展翅,两两对视,有了知音的意味;一唱一和间,动物与人共同创造美,一起欣赏艺术,共赏良辰美景。

飞禽走兽,均成为宗教世界“众生平等”理念的符号,或象征吉祥,或象征财富,俱是时人的美好愿望。无论是佛教激活了早期世界对动物的关怀,抑或是历代关于动物义行的故事和传说直接诉诸人们的道德情感,都不可否认,人与动物之间的边界并非沟壑。

三、 殊途同归:人与动物的边界

人与动物的融合在敦煌壁画中并不少见,或者说,在传统的神话中,人与万物本为一体,血脉相连,动物具有人所不具备的天赋,让人敬畏膜拜。在莫高窟249窟、285窟中,大量出现传统神话中的神奇生物,如翱翔于天的天马,为西王母拉车的凤鸟,大量人形与动物体征相结合的形象在云雾之中出没。249窟窟顶西披,佛教阿修罗站立于大海之上,身周有风雨雷电四神,兽首人身,体魄强健,展示神通,无一例外;其中最具辨识度的当属孔武有力的雷神,身周环绕着蓝色大鼓;手持蓝色凿子的电神,却分明是猪首,正是传统神话中“电猪”的写照。还有肩生双翼的大力神姑获,多头兽身的天地人皇,人首兽形的千秋鸟。画师将人与动物重组,再现了纷繁热闹的天上人间之景。而在佛教故事画中,画师同样以动物的特征作为不同天王或护法神的身份区分。在榆林25窟中,详细绘制出了头戴大鹏金翅的迦楼罗,颈上绕蛇的摩睺罗伽,以虎头为饰的天王。而在其他的洞窟中,同样有类似的图像表达。

249窟 窟顶西披 西魏 风雨雷电神

动物是自然界的一部分,人类从大自然中汲取力量方能超凡入圣,在时人的眼里,所谓的神仙大能需要从万物生灵中获得力量;或者说,人与动物的相互融合,才是时人追求的达到更高境界的诀窍。最有代表性的是依据《降魔变文》绘制的“劳度叉斗圣变”故事,作为佛弟子的舍利弗与外道推举出来的劳度叉斗法。劳度叉变出宝山,舍利弗派出金刚,以宝杵猛毁宝山。劳度叉变成水牛,舍利弗化为威猛狮王,分裂食之。劳度叉化出七宝水池,舍利弗驱使雪山白象入池吸取池水。劳度叉变为百丈毒龙,舍利弗化成金翅鸟,直取毒龙双目,擘裂啖之。劳度叉驱出鬼怪,舍利弗请出托塔执杵的毗沙门天王,鬼怪跪服投降。劳度叉变出参天大树,舍利弗令风神施威,狂风大作拔起大树(樊锦诗主编《报恩父母经典故事》,华东师范大学出版社2016年版)。孙悟空与二郎神之间的争斗变化正与此相类,脱去了外在的形态,重在相生相克的规律。人与动物本就同根同源,没有物种的区隔,只剩相生相克的法则;这或许也成为人与动物相融合的基本条件。人能够变成动物,拥有动物的长处,动物也能拥有人性,具有伦理道德的光辉。

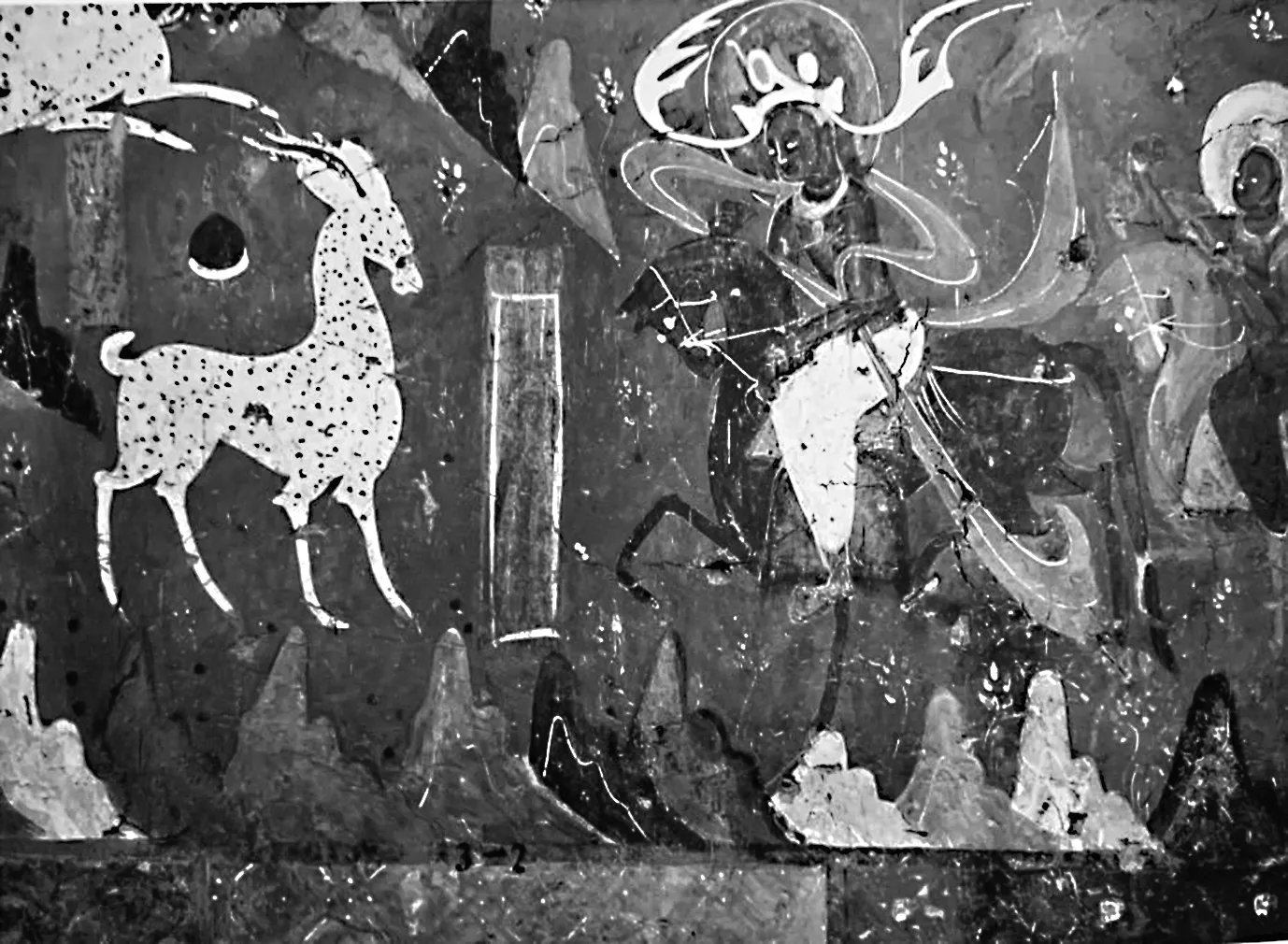

257窟 西壁 北魏 《鹿王本生图》

人的动物性?抑或是动物的人化?动物与人一样具备思考与情感的能力,共享人类世界的价值观与道德准则。257窟著名的《鹿王本生图》中,九色鹿救下落水的人,却被其出卖;面对重重大军的围困,九色鹿凛然不惧,直面国王:“我救了你的臣民,缘何面对这样的捕杀?”在壁画中国王的神色并无详细刻画,但他胯下的骏马却羞愧地低下了头颅,而九色鹿少见地始终直立质询国王,未曾跪拜。传统佛家言不跪君王不侍父母,面对是非黑白,九色鹿更无需俯首,反而承担了镜子的角色,凝视着人类中的道德患者。1987年上海美术电影制片厂根据此壁画所创作的动画片《九色鹿》,传递了诚信守诺的价值观,也赋予了九色鹿道德代理人的意味。这也成为学者研究动物伦理的论据,佛祖并不拘泥于在世间化现的形式,或者说,人与动物之间的区隔是虚幻的,动物具有人类所提倡的高尚的行为与品质,而人类却始终难以逃脱犹大式的反叛,面对金钱、权力、生死总会动摇。万物本一,无论出身何种,需要始终修炼己心,人与动物的区隔最终回归到价值观念的讨论;人与动物之间的区隔消失,无论什么物种,各美其美,这或许是另一种意义上的众生平等。

世间万物皆是大自然的宠儿。历朝历代的工匠与画师以壁画的形式回答了人与动物如何相处的问题,通过自己的想象描绘了他们所向往的美好的极乐世界:美轮美奂的建筑,歌舞升平的生活,通人性、懂艺术的飞禽走兽,人与动物相结合的圣灵,自由自在的动物,均是极乐世界不可或缺的符号;在“无有众苦”的乌托邦里,人类与动物一样具有生存的权力,一样不用担忧饥馑与屠杀。而人与包括动物在内的自然万物交流互鉴,构成大众的日常生活秩序。诚然,人类的生存需要驯化不同的动物作为工具,但驯化是双向的,正是动物的存在,人类才更能够体察万物。人与动物生于天地之间,同经风雨,共担风险,这才有稳定的生态环境,才有不同文明的生存空间。

无论是西方传统哲学努力摆脱人类中心主义从人的角度思考动物,抑或是东方传统哲学“泛爱万物,天地一体也”的统一性论述,我们都必须正视,从工业革命以来,“人类运用工业化的、机械的、化学的、激素的和基因工程的手段对动物实施了有组织的暴力行为”,“征服与统治”的逻辑占领了人类对待动物的思维模式(张羽佳《当德里达遇见猫——一种关于动物伦理或“人的自传”的哲学话语》,《世界哲学》2010年第6期)。《易传》有云:“天地之大德曰生。”传统的儒家道德伦理由此将对生命的“仁”作为立身之本(莽萍《泛爱万物 天地一体——中国古代生态与动物伦理概观》,《社会科学研究》2009年第3期),动物可以具备工具属性成为人类劳作的工具,也可以承担宠物的角色成为生活的快乐之源,更能够被赋予不同的意义成为移动的符号,成为我们的审美客体,拓展认识世界的另一个角度。我们总不能孤零零地活在世上,我们需要敦煌,也需要动物;我们热爱文明,也需要自然。