建筑结构抗震浸入式实验教学的探索

2022-08-06冯少孔邓检良叶冠林

岳 峰, 冯少孔, 邓检良, 叶冠林

(上海交通大学上海市公共建筑和基础设施数字化运维重点实验室,海洋工程国家重点实验室;船舶海洋与建筑工程学院,上海 200240)

0 引 言

地震是威胁人类和建筑工程结构安全的重要灾害之一。结构抗震是土木工程专业重要的教学内容,主要在课堂上讲授以下理论知识:地震与地震动、场地与地基、单自由度和多自由度体系的地震作用与反应谱、多层砌体结构、多高层钢筋混凝土结构抗震设计、多高层钢结构抗震设计、减隔震与结构控制初步等。对于结构工程抗震教学和研究,拟静力试验、低周反复加载试验、拟动力试验和振动台动力试验既是不可或缺的重要工具,也是辅助实践教学的最佳手段。

以往高校大多注重理论知识的传授,往往会忽视实验教学的重要性[1]。近年来,利用实验设备等教学条件,国内不少高校开始在抗震实验教学方面做了不少研究和探索[1-9]。其中,卢文胜等[1]通过结构抗震实验课程改革和实践,探索了基于研究型实验室丰富资源的本科教学思路与方法,试图利用已有的结构抗震研究资源,使其在结构抗震实验本科教学中发挥作用,通过课堂教育改革、加强实践环节以及改进学生成绩评定方法等手段,提高结构抗震实验教学的效率,推进结构抗震实验教学改革的发展。

国内多个高校利用结构实验室的设备开展了丰富多彩的实验教学活动,如,章敏等[10]借助小型振动台,将管桩地震响应、复合桩加固液化地基和多层钢框架振动响应3 项科研课题转化为探究型实验教学。郭涛等[11]针对传感器原理及应用课程的特点及内容,采用了实践与理论相结合的教学方式。杨明飞等[12]从参加全国大学生结构设计竞赛的视角,对目前结构抗震设计课程的理论和实践教学进行了探索,认为抗震实践教学是提高学生的学习兴趣和动手能力的重要手段。孙建琴等[13]根据建筑抗震设计这门课程的特点和存在的问题,从教学内容、教学方式和考核方法3 个方面进行了改革探索,通过多媒体教学、参观地震博物馆和动手参与小型振动台的模拟试验等手段,激发学生的学习热情和兴趣,拓展学生的视野。

国内多个高校开始探讨建立虚拟仿真教学体系,如,杨小卫等[14]尝试引导学生参与建立虚拟仿真试验模型,结合振动台试验结果与仿真实例对比,将抽象的概念性设计具体化、可视化,使学生形象地理解侧向刚度概念设计的重要意义。石南南等[15]以土木工程中基础实验课程教学方法为研究对象,提出了基于虚拟仿真技术的土木工程实验实训课程的教学方案。

模拟地震振动台试验通过向振动台输入地震波,激起振动台上模型结构的反应,从而很好地再现地震过程,因而振动台试验是实验室研究土木工程结构地震反应和破坏机理最直接的方法,也是研究与评价结构抗震性能的重要手段之一。模拟地震振动台是大型精密贵重设备,试验运行和模型制作的成本都很高,布设传感器、利用数字采集仪采集数据等操作环节无法做到每位学生动手参与,加之整体试验周期长,受设备条件及学时的限制,目前设置土木工程专业的各个高校还无法将这个重要的试验工具覆盖应用于本科生和研究生实践教学学时中。本文将具体介绍我校近年来在探索结构抗震浸入式实验教学的一些尝试,讨论如何将理论与实践相结合,如何充分利用实验室现有的大型振动台实验设备应用于教学,服务于教学。

1 我校模拟地震振动台的功能特色

模拟地震振动台通过向台面输入地震波,再现地震过程,激起振动台上模型结构的反应,是研究工程结构地震反应和破坏机理最直接最理想的实验方法,也是评价结构抗震性能、研发减隔震装置的重要手段之一。

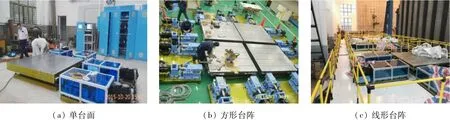

模拟地震振动台是在国家“985 工程”三期项目支持下建设的大型精密实验设备。实验室拥有4 个2 m×2 m的模拟地震振动台(见图1),振动台有X、Y两向两个水平自由度,采用伺服电动机驱动方式,振动台频率范围0.1 ~150 Hz,既可以模拟地震波激励作用,也可以用于工业产品的高频振动试验研究。振动台采用模块化台阵设计,既可以拼接成1 个4 m×4 m的方形台阵[见图1(b)和图2(a)],进行方形断面建筑物或结构物的抗震试验,也可以将多个2 m×2 m振动台台面在实验室长度方向上以一定间隔排开,形成线形台阵[见图1(c)和图2(b)、(c)、(d)],进行桥梁、隧洞等长条形结构物的抗震试验。近年来实验室还配置了多通道数据采集仪以及各类专门适用于振动台测试的传感器。

作为国家科技部和教育部大型共享设备平台的一员,它能在结构工程、岩土工程、桥梁工程、隧道工程、海洋工程专业、机械工业设备、航空航天等专业领域,面向校内外教师、本科生、研究生和社会开展教学、科学研究和相关测试业务。

2 抗震实验教学实践探索

我校模拟地震振动台实验室将服务于学生教学作为工作重点,近几年来,面向本科生和研究生开设了以振动台试验为主要内容的课程,组织了振动台试验观摩课,开展了多项有特色的校际和国际教学交流活动,开展了真实地震体验式教学。

2.1 模拟地震振动台减震阻尼器的选用及其工作原理设计

模拟地震振动台实验室近年来开展了多种振动台试验研究,这些研究性试验同时也为结构抗震教学实践提供了第一手试验数据和教学资源。

图1 模拟地震振动台不同台阵的实物图

2.1.1 减震阻尼器的选用

图3 3种经典减震阻尼器对建筑结构减震效果的测试试验

振动台实验室精选了3 ~4 种有代表性的振动台试验,作为试验教学的案例。图3 所示分别为3 种经典的减震阻尼器对建筑结构减震效果测试研究的振动台试验,即金属阻尼器、摩擦型阻尼器和电涡流阻尼器振动台试验。指导学生对未安装减震阻尼器(即无控工况)和安装减震阻尼器(即有控工况)后的结构地震动响应的分析比较,并通过调节改变阻尼器参数观察对结构抗震效果的改善程度等,让学生在结构抗震理论课的学习基础上,感性地理解抽象的理论知识,实际动手操作解决问题,并进一步激发学生的创新和研究意识。

2.1.2 减震阻尼器的工作原理

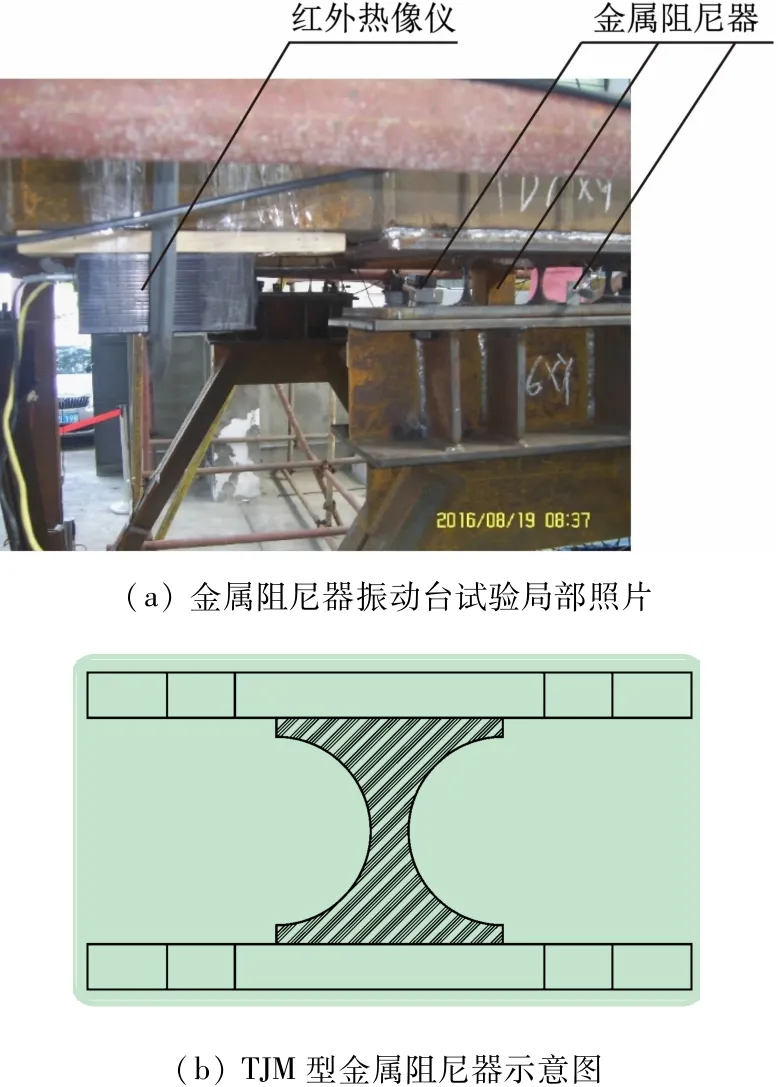

限于篇幅,这里以金属阻尼器振动台试验[见图3(a)]为例来说明在实验教学中如何借助具体实际的振动台试验来提炼出一些形象的图像或图表案例,向学生传授金属阻尼器的减震工作原理。

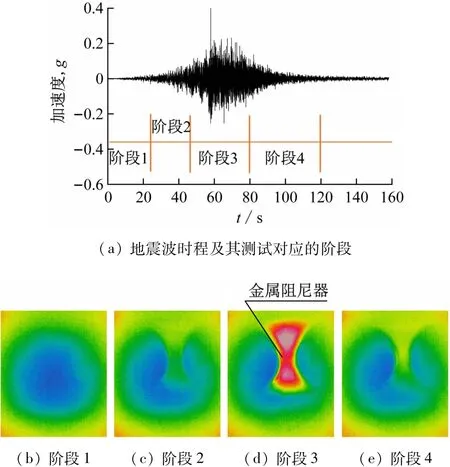

在金属阻尼器振动台实验中,在金属阻尼器一侧布置红外热像仪[见图4(a)],观察记录某一弯曲型金属阻尼器[见图4(a)、(b)]在振动台试验地震波激励过程中[见图5(a)]的温度变化情况[见图5(b)~(e)]。该弯曲型金属阻尼器通过弯曲变形的方式吸收、耗散地震作用传递给结构的能量,在地震动加速度进入峰值剧烈阶段3 时,吸收耗散的能量集聚达到了一定的高峰阶段,红外热像仪捕捉到了金属阻尼器有别于环境的升温轮廓,帮助学生形象地获知理解减震装置在地震作用下的工作原理和能量耗散规律。

图4 金属阻尼器的结构及安装位置

图5 红外热像仪探测金属阻尼器在振动台试验过程中的温度变化规律

2.2 面向本科生和研究生新开抗震实践试验课程

2.2.1 面向本科生开设抗震实验实践课程

在抗震理论课程先修之后,为了向学生提供实验实践机会,将理论和实践紧密结合,我校土木系在2018 年新开设了一门面向本科生32 学时的工程结构模拟地震动力试验课程,该课程是一门专业理论知识与工程实际紧密结合的专业实践课程,有明确的教学大纲和课程教学要求,教学计划安排在大学第7 学期。课程主要在实验室现场上课,将大型模拟地震振动台设备服务于大学生的本科教学。通过该课程使学生认识学习地震作用的特点、震害的破坏机理、抗震减灾防灾的措施方法、模型试验的相似性理论、模拟地震振动台工作原理并实步掌握试验方法等,针对2 ~3 个实际的振动台试验案例,要求学生分组动手布设传感器,利用数据采集系统采集时程数据,进行数据分析和整理等。

2.2.2 面向研究生开设抗震实验研究课程

抗震和减隔震研究是土木工程专业非常重要的研究方向。2019 年起我校土木系面向研究生新开设了“Seismic Research Methodology on Civil Engineering Structures”课程,32 学时,面向对象是土木工程专业硕士和博士研究生,适合结构工程和岩土工程等相关抗震研究方向,采用全英文教学。课程利用现有模拟地震振动台设备,让学生在振动台试验室现场通过观摩、演示、体验真实地震和动手操作等教学手段(见图6),

巩固和加深抗震理论知识,认识学习有关抗震动力测试的原理和方法,了解结构震害破坏机理以及抗震隔振措施方法,培养学生动手试验操作和工程实践能力,掌握抗震动力试验研究方法,讲授如何利用试验来验证理论计算模型、土木工程抗震研究的方式方法,启发学生如何开展抗震实验研究。

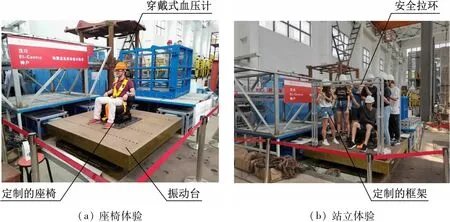

2.3 开展真实地震体验式特色试验教学

2017 年起,利用大型模拟地震振动台设备,通过在振动台上现场体验真实地震波环节(见图7),让学生体验强烈地震对工程结构的摧毁破坏,认识地震给人类带来的巨大灾难,训练演习避难逃生技能,提高防灾自救意识。增强学生作为未来结构工程师的专业情怀,充分理解土木工程师应承担的社会责任,树立强烈的职业使命感。目前体验对象面向教师、本科生、研究生、留学生,他们在体验结束后在留言薄上书写自己的亲身体会,可以看到这种寓教于乐的活动达到了预期目标。

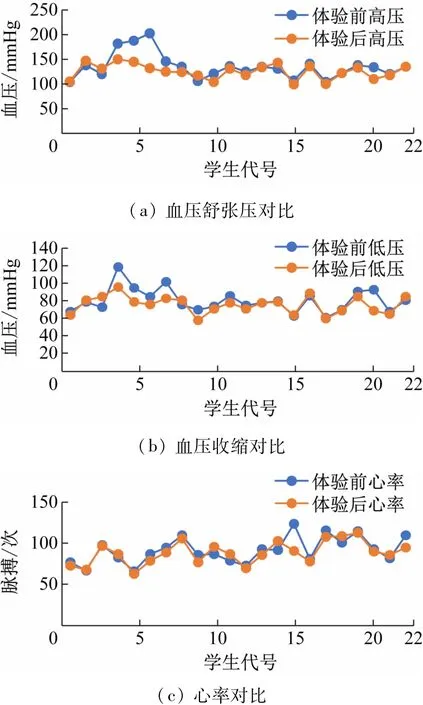

真实地震体验式教学分组进行,记录了体验前后的血压[见图8(a)、(b)]、脉搏[见图8(c)],比较地震前后人体生理状况的变化。有趣的是,从所记录的数据来看,为数不少的体验者在震前测得的血压值和脉搏值比震后高。这可能是参加体验的学生在体验真实地震前普遍都比较紧张的原因,当然,要得到可靠的生理变化结论还有赖于更多的样本支撑。

图6 振动台实验教学的开展

图7 真实地震体验式教学

图8 体验学生的生理特征变化信息统计

2.4 开展多方位教学合作、学习和交流

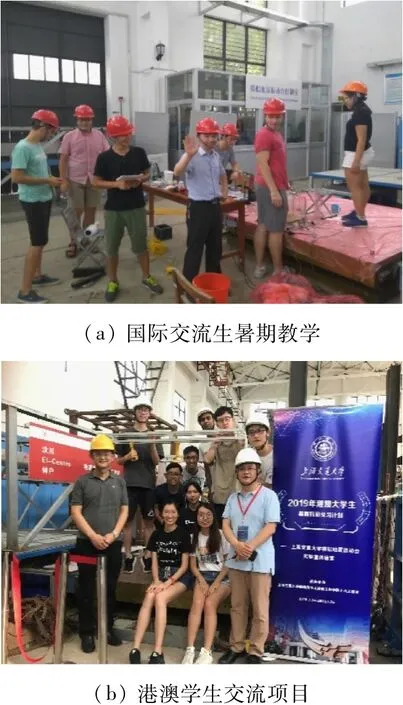

在2017 年7 月的国际学生暑期教学中,5 位分别来自德国、英国、加拿大的大学生利用振动台进行了5次20 学时的陆上地震滑坡实验[见图9(a)],利用小型振动台进行了25 次100 学时的水下地震滑坡实验,实验结果达到了预期目的,即:①模拟地震振动台可以用于岩土工程的模型试验;②软弱薄层砂(厚度仅3 cm)也可发生液化;③垂直方向的地震加速度分量对液化具有重要影响。

图9 振动台教学国际交流合作

在2019 年7 月,6 位分别来自香港和澳门3 所大学的大学生在振动台实验室开展了为期11天的体验交流活动[见图9(b)],有学术专题讲座、实验室参观、体验真实地震、振动台试验讲座、动手操作振动台试验、振动台试验结果报告会等丰富多彩的学术交流活动。

2.5 拓展更多有益的新型教学方式

振动台试验造价高,费时费力。针对抗震试验的特点,利用现有振动台实体设备,探索利用网络技术、VR技术和实验技术建立虚-实结合的虚拟仿真教学体系,是另一项与时俱进、值得继续探讨和发展的新型浸入式教学方式之一。

3 结 语

我校近年来尝试利用模拟地震振动台大型试验设备,针对先修的结构抗震设计原理理论课知识,探索了多种实验教学方式,开展了多项建筑结构抗震实验教学活动,让学生亲身体验,实际动手,置身于实体设备-实际模型-真实激励中,将理论与实验实践密切结合起来。“浸入式”实验教学的体会总结如下:

(1)分别面向本科生和研究生,专门新开设动力抗震实践实验课程,让学生到实验室亲身接触大型实验设备,亲自动手操作试验,消化理解抗震设计原理课程的理论知识。

(2)将研究型实验和检测性实验与实验教学相融合,为教学实验提供第一手的教学试验素材,在教学中融入研究、创新和启发思维,学生也可以了解到目前结构抗震研究热点和当前最新的减隔震新技术。

(3)通过体验真实地震的特色实验教学活动让学生在实验室感知和体验地震,体会地震对工程结构和人类的危害,提高学生的抗震防灾减灾的社会责任意识,增强学生的土木工程专业情怀。

(4)开展校际和国际实验教学相互交流活动,学习交流先进实验教学方式,借此推动、完善和提高实验教学水平。

(5)针对抗震实验教学的特点,值得继续探索和拓展虚-实结合的虚拟仿真新型教学体系。