“缪刺法”治疗带状疱疹后遗神经痛30例临床研究※

2022-08-06杨国峰

石 光 杨国峰 吴 爽

(辽宁省沈阳市中医院针灸门诊,辽宁 沈阳 110003)

带状疱疹发病率正呈逐年上升的趋势。调查显示,我国50岁以上人群带状疱疹总发病率为6.64‰,其中有7.26%的患者有带状疱疹后遗神经痛[1]。带状疱疹后遗神经痛是指带状疱疹皮疹愈合后持续1个月及以上的疼痛,是带状疱疹最常见的并发症,其发病率与年龄呈正相关,全球成人带状疱疹患者后遗神经痛的发病率为5%,50岁及以上年龄组发病率可达25%~75%[2],严重影响患者生活质量。目前,带状疱疹后遗神经痛的药物治疗以钙离子通道调节剂为主,普瑞巴林为临床一线用药[3]。中医学在带状疱疹后遗神经痛的治疗中优势明显,其中针灸疗法治疗该病的相关报道较多,根据针具、针法的不同,有毫针、火针、梅花针、电针及刺络放血疗法等,但疗法众多,疗效显著,但并未形成体系,理论各异,操作繁简、取穴也不尽相同[4]。本研究基于中医针灸“缪刺法”的经典理论,推本溯源阐释“缪刺法”的操作方法及应用范围,用“缪刺法”治疗带状疱疹后遗神经痛30例,并与普瑞巴林治疗30例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年7月至2021年7月我院针灸科门诊胸腰段带状疱疹后遗神经痛患者60例,按照随机数字表法分为2组。治疗组30例,男16例,女14例;年龄50~80岁,平均(61.93±8.51)岁;病程30~70 d,平均(44.20±7.62)d。对照组30例,男15例,女15例;年龄50~80岁,平均(60.97±6.54)岁;病程30~70 d,平均(43.60±8.81)d。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 依据《带状疱疹后神经痛诊疗中国专家共识》[5]。带状疱疹1个月后,皮疹已消退,但患区仍存在持续性、发作性剧烈疼痛,或明显的感觉异常(瘙痒、紧束、蚁行感)、触觉异常,大部分表现为痛觉超敏,轻触可产生剧烈疼痛,疼痛多为烧灼性,自发刀割样或闪电样痛。

1.2.2 纳入标准 年龄50~80岁胸腰段疼痛者;入选前1周内未采取针对本病的治疗措施;依从性好,且自愿接受本研究治疗方案;疼痛视觉模拟评分(VAS)[6]≥6分;患者签署知情同意书,本研究通过医院医学伦理委员会审查。

1.2.3 排除标准 有严重原发性高血压、心脏病、肝肾疾病及血液系统疾病有出血倾向者;合并有慢性严重感染、糖尿病及精神情志异常者;有药物过敏史或过敏体质者。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 予缪刺法治疗。①针刺疗法。取穴:阿是穴(5~10穴)。针具选用华佗牌一次性使用无菌针灸针(0.30 mm×40 mm,苏州医疗用品厂有限公司),穴位常规消毒,针尖指向脊柱方向,针体与皮肤约呈15°进针,针体在浅筋膜层行进,沿神经走行刺入约20 mm,不行提插捻转手法,留针30 min。另取患侧足少阳胆经井穴足窍阴浅刺3~6 mm(0.1~0.2寸),留针30 min,每日1次,共治疗14 d。②刺络放血。针刺治疗结束后,在疼痛区域常规消毒,使用三棱针对疼痛区域进行点刺3~5次,然后在点刺处用闪火法拔罐,留罐10 min,隔日1次,共治疗7次。

1.3.2 对照组 予普瑞巴林胶囊(辉瑞制药有限公司,国药准字J20100101,150 mg/片)150 mg,每日2次口服,连续服用14 d。

1.4 观察指标 ①比较2组治疗前后疼痛VAS[6]。取长度为10 cm的标尺,分为10个刻度,10分代表最剧烈的疼痛,0分代表无痛,让患者指出代表疼痛的位置,并记录分数。②比较2组治疗前后P物质(SP)及脑源性神经营养因子(BDNF)水平。分别于治疗前后采集2组患者空腹病变同侧肘静脉血3 mL,离心分离血清,采用酶联免疫吸附法(试剂盒由江苏酶免实业有限公司生产)检测。

1.5 疗效标准 参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》拟定,痊愈:后遗神经痛消失,睡眠恢复正常,疗效指数≥90%;显效:后遗神经痛明显减轻,睡眠期间无疼痛感知,50%≤疗效指数<90%;有效:常伴有阵发性神经痛,但疼痛强度和频率较治疗前有所改善,20%≤疗效指数<50%;无效:后遗神经痛无改善或加重,疗效指数<20%[7]。疗效指数=(治疗前VAS-治疗后VAS)/治疗前VAS×100%。

2 结果

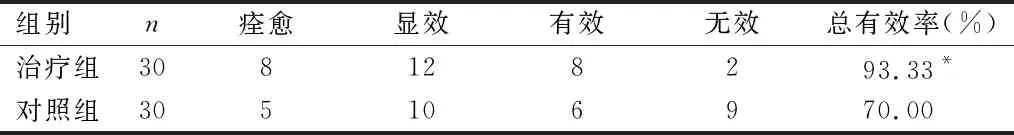

2.1 2组临床疗效比较 治疗组总有效率93.33%(28/30),对照组总有效率70.00%(21/30),2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。见表1。

表1 2组临床疗效比较 例

2.2 2组治疗前后疼痛VAS比较 治疗后,2组疼痛VAS均较本组治疗前降低,且治疗组低于对照组,比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后疼痛VAS评分比较 分,

2.3 2组治疗前后血清SP和BDNF 水平比较 治疗后,2组患者血清SP水平较本组治疗前降低,BDNF水平均较本组治疗前升高,比较差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗后,治疗组血清SP水平低于对照组,BDNF水平高于对照组,比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后血清SP和BDNF 水平比较

3 讨论

带状疱疹后遗神经痛的病因明确,但发病机制尚无定论。水痘-疱疹病毒感染可使感觉神经节和感觉神经纤维发生炎性浸润,损伤神经,使神经轴突脱髓鞘[8]。在炎症发生时,神经末梢受到刺激释放SP,该物质为公认的与伤害性刺激有关的神经肽[9],可使患者伤害性感受器对刺激更加敏感,导致较小的刺激就会产生大范围的神经冲动,而神经轴突末端再生支芽可使周围神经元自发放电,继而导致疼痛易化和频发[10]。带状疱疹后遗神经痛与SP水平升高有关,血清SP水平降低可明显减轻患者疼痛症状[11]。BDNF是重要的神经营养因子,集中分布于神经系统内,不仅对中枢系统神经元的生长、发育、分化、再生和修复起关键作用,还具有拮抗伤害作用,机体神经的感觉神经元受到损害时,予以外源性神经生长因子可以保护神经元,减轻疼痛[12]。孔兵等[13]研究显示,带状疱疹后遗神经痛患者疼痛评分与BDNF浓度呈明显负相关。张德智等[14]也在研究中发现,血液 BDNF 水平显著升高时,带状疱疹后遗神经痛患者痛感降低,推测BDNF可能参与了带状疱疹后遗神经痛患者外周神经的修复。目前,带状疱疹后遗神经痛治疗的目的主要是缓解疼痛,主要采用中枢神经镇痛药或非甾体抗炎药。普瑞巴林作为一种新型的治疗神经病理性疼痛的药物,已被临床广泛用于治疗带状疱疹后遗神经痛、纤维肌痛、糖尿病神经病变等。神经性病理性疼痛与神经系统的钙离子通道改变有关。钙离子通道由α1、β、γ、α2-δ 4个亚单位组成。普瑞巴林可与神经系统中钙离子通道的α2-δ亚基结合,抑制神经元突触前膜钙离子内流,减少兴奋性神经递质谷氨酸、SP、降钙素基因相关肽(CGRP)的释放,进而控制疼痛。

带状疱疹属中医学“蛇串疮”“缠腰火丹”等范畴[15],关于该病的病因病机认识也不尽相同。《诸病源候论》载:“甑带疮者,绕腰生。此亦风湿搏血气所生,状如甑带,因以为名。”《医宗金鉴·外科心法要诀》载:“缠腰火丹,干湿红黄似珠形,肝心脾肺风热湿,缠腰已遍不能生……干者色红赤,形如云片,上起风粟,作痒发热。此属肝心二经风火……;湿者色黄白,水疱大小不等,作烂流水,较干者多疼,此属脾肺二经湿热……;若腰肋生之,系肝火妄动。”可见带状疱疹可由风湿、风火、湿热等外因或肝火之内因入侵人体血脉而成。而带状疱疹后遗神经痛是在带状疱疹病理基础上进一步发展而来,中医学称之为“蛇丹愈后痛”[16]。《素问》中有云“正气存内,邪不可干”“邪之所凑,其气必虚”。带状疱疹好发于年老体弱者,体弱之人复感邪气,其气又虚,无力祛邪外出,行血无力,日久成瘀,邪瘀互结,阻碍经络,不通则痛;瘀血内停,新血不生,不荣则痛。所以,无论带状疱疹由何因而起,其发展到后遗神经痛阶段,均与经络相关,且多归于血瘀,又如刺痛、拒按、夜间加重等症状也都符合中医学瘀血阻络的临床特点[17]。因此,带状疱疹后遗神经痛治疗的关键就是祛瘀通络[18]。经络内属于脏腑,外络于肢节,沟通内外,贯穿上下,运行气血,供养全身。经络学说作为中医学理论的重要组成部分,是针灸的理论核心,针刺是目前国际公认的可有效预防和缓解疼痛的疗法。

“缪刺法”首载于内经,《素问· 缪刺论》 以“故络病者,其痛与经脉缪处,故命曰缪刺”。可见“缪刺法”是针对“邪客于络脉”类疾病的治疗方法。而络病的成因为“今邪客于皮毛,入舍于孙络,留而不去,闭塞不通,不得入于经,流溢于大络,而生奇病也。夫邪客大络者,左注右,右注左,上下左右,与经相干,而布于四末,其气无常处,不入于经俞,命曰缪刺”(《素问·缪刺论》) 。《素问·调经论》述“身形有痛,九候莫病,则缪刺之”。综上“缪刺法”以治疗络病、痛证为主,而络病的病变范围广,病邪相对浅表,未入于经未入于脏腑,且与相应经络依附。“而生奇病”这里的“奇”应做“单”理解,也就是一侧的病变。可见,“缪刺法”的适应证与带状疱疹后遗神经痛的症状单侧表皮肌肉疼痛为主,范围较大,及与主要经脉走行等相吻合,故可用“缪刺法”。

结合古籍论述可知,“缪刺法”是一种整体疗法,而非单独一种针法。《素问·缪刺论》 言:“凡刺之数,……因视其皮部有血络者尽取之。”此“缪刺法”是指针刺皮部血络,即刺络放血法。《素问·缪刺论》曰“邪客于足太阳之络,令人头项肩痛,刺足小指爪甲上,与肉交者各一痏,立已。”即刺井穴。又曰:“邪客于足太阳之络,令人拘挛背急,引胁而痛。刺之从项始数脊椎侠脊,疾按之应手如痛,刺之。”即刺阿是穴[19]。综上,“缪刺法”即刺阿是穴、井穴及局部刺络放血3种方法的综合疗法。《灵枢·经脉》载“胆足少阳之脉,起于目锐眦,上抵头角,下耳后,循颈,行手少阳之前,至肩上,却交出手少阳之后,入缺盆……其直者,从缺盆下腋,循胸,过季胁,下合髀厌中,以下循髀阳,出膝外廉,下外辅骨之前,直下抵绝骨之端,下出外踝之前,循足跗上,入小指次指之间”。足少阳胆经循行之处与胸腰段带状疱疹后遗神经痛部位吻合,取其井穴足窍阴,具有上病下取、引邪下行之意,可疏通少阳经壅滞之气血。《千金方》中有言“有阿是之法,言人有病痛,即令捏其上,若理当其处,不问孔穴,即得便快成(或)痛处,即云阿是,灸刺皆验,故曰阿是穴也”。人体疼痛的反应点即为阿是穴,“不通则痛”则是气血运行障碍的一种外在表现,针刺阿是穴可通调脉道,鼓舞气血运行,通则痛止。气血运行不畅日久成“瘀”,阻塞脉道,气血不能正常给养则变为“不荣则痛”,通过对阿是穴局部点刺并拔罐拔出瘀血,能祛瘀生新,恢复脉道通利,使气血正常荣养组织,则痛止。

本研究结果显示,治疗后治疗组临床疗效优于对照组(P<0.05),疼痛VAS低于对照组(P<0.05),提示“缪刺法”治疗带状疱疹后遗神经痛具有显著的临床效果,可更好地缓解患者疼痛感。治疗后,2组血清SP含量均较治疗前降低(P<0.05),BDNF含量均较治疗前明显提高(P<0.05),且治疗组SP含量更低(P<0.05),BDNF含量更高(P<0.05)。证明带状疱疹后遗神经痛患者疼痛程度与SP及BDNF含量相关。“缪刺法”治疗后血清SP含量降低,局部炎性反应减轻,同时BDNF含量提高,有利于保护和修复受损的神经元,从而治疗带状疱疹后遗神经痛。

综上所述,基于中医针灸“缪刺法”的经典理论,推本溯源阐释“缪刺法”的治疗体系,并将其应用于带状疱疹后遗神经痛的治疗,通过疗效及理化指标的观察证明该方案的有效性,并将针刺取穴化繁为简,易于操作推广。