提高“线上教学”效能的思考

——以高中化学学科教学为例

2022-08-04苗冬雁

苗冬雁

(大连教育学院 高中研训中心,辽宁 大连 116021)

2020 年,一场世界范围的突如其来的疫情扰乱了各行各业的正常秩序。为了阻止疫情的传播,保护学生的健康,又不耽误学生的学习需求,教学这个特殊的必须面对面交流的行业也转向线上。从2020 年至今两年多的时间,教育行业的师生,已经从最初的不知所措,到现在的逐渐适应,只要行政命令一到,立刻线下转线上。教育是一项系统工程,无论线上还是线下,教师在任何情况下,都应深刻体会教育的本质,在实践中体会教育本身的规律和特点。新形势下,“互联网+”已经深层次地影响着教学,因此,教育者应依托网络工具,遵循初心,力求教育效能的最大化。

一、深入研究专业知识

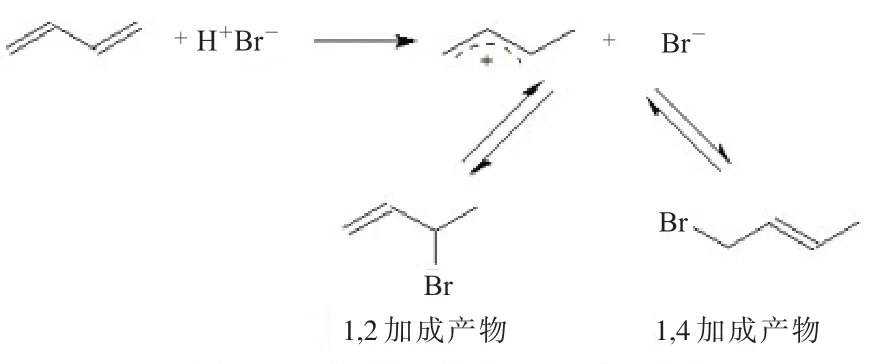

教师应深入研究专业知识,这一点与“线上”“线下”无关,是职业的硬性要求。2022 年4 月份,教育部等八部门联合印发的《新时代基础教育强师计划》指出:高质量教师是高质量教育发展的中坚力量。党的十八大以来,做“四有”好教师成为广大教师的追求。“有扎实的学识”是对“四有”好教师的要求之一,尽管社会的发展使得人们获取知识的途径不再局限于课堂,但我国的教学实际使得学校学习仍是获得知识的主渠道,这就要求教师不仅要有“一桶水”,更要有“长流水”。同时,在倡导“深度学习”,重视开展“素养为本”的教学[1]的现代教育理念指引下,应对教师专业知识提出更高要求。线上教学,有一定的“即时性”,相比面对面的教学,学生的思考时间可能会短,因此,对于知识点的深度理解,就显得更为重要。例如,对于人教版(2019)选择性必修三《有机化学基础》的教学,教学参考书中明确指出,要在必修阶段学生已经认识碳原子成键方式的基础上,将选择性必修阶段分析分子结构的重点落在共价键的类型和极性上,使学生认识有机化合物分子中的电子效应及其对性质和反应规律的影响[2]。教师在教学中就要做到新老版本的合理对接,做到《物质结构与性质》与《有机化学基础》的有效融合。例如,对于1,3-丁二烯的1,2-加成和1,4—加成,1,3-丁二烯与HBr 的亲电加成反应分两步进行。1,2-加成和1,4—加成的第一步是相同的,都是H+进攻端级的碳原子生成碳正离子和Br-,第二步不相同,Br-与C-4 结合的过渡态势能比Br 与C-4 结合的过渡态势能低,因此,1,2-加成的反应速率快,所以在低温时,1,2-加成的比例大,称1,2-加成产物是动力学控制的产物;1,4-加成比1,2-加成产物内能低,比较稳定,因此达到平衡时,1,4-加成产物比率高,称1,4-加成产物是热力学控制的产物。所以,升高反应温度,延长反应时间都对1,4-加成有利[3]。(见图1)

图1 1,3-丁二烯与HBr的加成

对于上述比较的反应机理,课堂上教师可以根据学情,适当处理,有助于学科理解,从学科知识本身,实现课堂教育效能的提高。

二、有效整合教学资源

教学资源有很多种,比如微课、“国家中小学智慧教育平台”提供的教师精品课、地方教育主管部门录制的数字课堂等,这部分资源直接和课程对接,完全可以代替教师新授课的讲解,但因为不同地区学生存在差异,以及网上管理的需要,不太适合直接拿来就用,这部分资源可以作为教师备课以及学生自主学习的重要参考资料。还有一类辅助资源,比如化学教学的实验视频,这部分资源需要教师根据授课情况适当整合,有意识地选择和重组资源。线上教学素材一定要体现“短时高效”的目的,决不能简单地拿来就用。例如,对于教材中出现的学生实验或演示实验,首先教师要在教学设计时想到使用“实验视频”,然后设计如何使用。此外,学生的参与也是获取教学资源的重要途径,要依托网络平台,充分发挥学生的参与意识以及探究意识,引导学生运用正确的方式获取知识,回顾信息,实施有价值的学习探索,促进教学资源对教育效能的有效提升。

三、关注学生能力培养

教育效能的提升,最终体现在学生的能力提升上。线上教学,尽管缺少了面对面的交流,但对于学生能力的培养丝毫不能减弱。国内的基础教育课程改革,通过学科课程标准等纲领性文件,对学科所承载的核心素养以及关键能力提出了明确的要求。《教育现代化2035》明确指出“创新人才培养方式,推行启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式以及走班制、选课制等教学组织模式,培养学生创新精神与实践能力。”“线上”培养学生能力的策略,值得教师深入思考。比如,对于人教版(2019)选择性必修三《苯酚》学习重点之一“体会基团间的相互影响”,可以采用实验视频导入的方式,“用分析结构-性质预测-性质验证-确定性质”,引导学生体会科学探究的一般过程。学生亲自参与并收获成果,就会形成对于求知的良性循环,进而形成较强的学习素养。

四、注重课堂德育渗透

德育教育是对学生进行素质教育的重要一环。高中学生的德育教育,应当成为全体教师共同承担的教育使命与责任。化学课堂蕴含的德育内容丰富,启发性强,化学教师要善于在课堂上营造创设德育教育具体情景或氛围。例如,在学习“王水(浓硝酸和浓盐酸的体积比1∶3 的混合物)”时,适当引入化学家玻尔巧藏诺贝尔金质奖章的故事,触动学生爱国情怀;再例如,学习“研究有机物一般结构和方法”,可联系我国科学家屠呦呦团队历经几十年对青蒿素的研究,最终取得对人类有重大意义的科研成果,从而感受科学研究需要持之以恒的毅力,等等。化学和生产生活最为贴近,教师在教学设计上要把握有利时机,进行适时、适当、适量的德育渗透,要做到德育和智育的有机结合,使得教学中的德育达到潜移默化、水到渠成的效果,从而提高课堂教学效果,也使得课堂更加丰满。

总之,线上教学,对教师的职业成长提出了新的挑战和思考,广大教育工作者要在教学实践中,充分发挥教师的主导地位,充分实现“线上教学”的教育效能。