AMI病人心电图Tp-Te、Tp-Te/QT与室性心律失常及心功能的关系

2022-08-02刘晓慧闫兴国张学萍

刘晓慧,闫兴国,张学萍

急性心肌梗死(AMI)是临床中常见的心血管疾病,近年来呈现明显的年轻化趋势[1]。有研究结果显示,约一半以上的AMI病人会合并出现室性心律失常(VA),若AMI病人合并出现室性心律失常则会增加病人病死率,因而准确判断、及时诊断并选择恰当治疗方案进行干预治疗,对改善预后和提高生存率具有十分重要的意义[2]。有研究指出,通过调查AMI病人心脏电生理可见心室跨壁复极离散度异常增大,而体表心电图Tp-Te间期可有效评估病人心室跨壁复极离散度变化[3]。研究发现,QT间期缩短和延长与心源性猝死、恶性室性心律失常密切相关[4]。近年来,随着心肌细胞电生理及分子遗传学研究深入,心电图Tp-Te、Tp-Te/QT可有效排除心率影响,对评估AMI病人状态具有十分重要的意义[5]。因而本研究以徐州市丰县人民医院收治的AMI病人为研究对象,分析AMI病人心电图Tp-Te、Tp-Te/QT与室性心律失常发生情况及心功能的相关性。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年12月—2020年8月徐州市丰县人民医院收治的89例AMI病人作为研究对象,并依照病人是否出现室性心律失常分为室性心律失常组和无室性心律失常组。室性心律失常组51例,年龄(65.28±7.19)岁;男31例,女20例;体质指数(23.46±3.12)kg/m2;总胆固醇(5.09±0.43)mmol/L,三酰甘油(1.76±0.49)mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇(3.21±0.47)mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇(1.05±0.21)mmol/L;高血压27例,吸烟24例,糖尿病16例。无室性心律失常组38例,年龄(64.38±8.03)岁;男23例,女15例;体质指数(23.72±4.09)kg/m2;总胆固醇(5.12±0.51)mmol/L,三酰甘油(1.68±0.38)mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇(3.19±0.51)mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇(1.02±0.31)mmol/L;高血压20例,吸烟18例,糖尿病12例。两组病人一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 纳入标准 ①经心电图、症状和心肌酶检查确诊为AMI;②发病24 h内;③为首次发病;④具有完整心电图;⑤病人无低钠、低钾、低钙血症;⑥对本研究知情同意并签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①合并室内传导阻滞、非心脏原因、高血压心脏病、肺源性心脏病等导致的心电图异常;② 4周前使用索他洛尔、胺碘酮等可能影响T波和QT间期药物;③体内电解质紊乱;④心房颤动。

1.4 方法 病人入组后测定其心功能,记录病人每搏量、左室射血分数,并采集病人空腹静脉血,离心收集血清,检测病人血清肌钙蛋白I(cTnI)和N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)水平。采用日本福田十二导联同步心电图机对病人心电图进行检查,静息状态下病人取仰卧位,入院后24 h内心电图作为急性期心电图,出院时行心电图检查作为恢复期心电图,所有病人入院后行24 h十二导联同步动态心电图检查,均由同一研究者完成。Tp-Te间期:T波顶点至终点的时间。QT间期:QRS波起始至T波终点的时间。检测时每导联记录5个或6个心动周期,选取3个连续无期前收缩心动周期测量Tp-Te值和QT值,测量3个相应心动周期计算各指标均值。

2 结 果

2.1 两组Tp-Te、Tp-Te/QT水平比较 室性心律失常组急性期Tp-Te、Tp-Te/QT水平明显高于无室性心律失常组,差异有统计学意义(P<0.05),两组恢复期Tp-Te、Tp-Te/QT水平比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组Tp-Te、Tp-Te/QT水平比较

2.2 两组心功能指标比较 室性心律失常组每搏量、左室射血分数水平明显低于无室性心律失常组,cTnI和NT-proBNP水平明显高于无室性心律失常组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组心功能指标比较

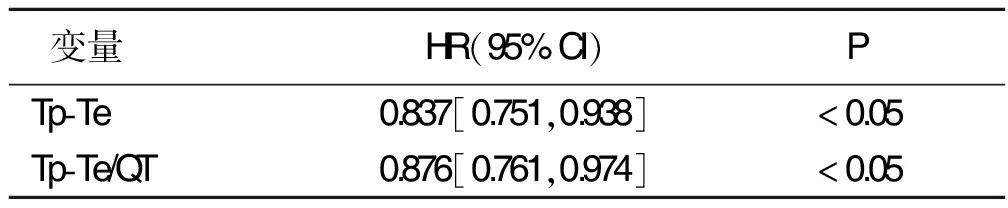

2.3 Tp-Te、Tp-Te/QT与AMI并发室性心律失常的关系 高Tp-Te和高Tp-Te/QT是AMI病人并发室性心律失常的独立危险因素(P<0.05)。详见表3。

表3 Tp-Te、Tp-Te/QT与AMI并发室性心律失常的关系

2.4 Tp-Te、Tp-Te/QT与心功能指标的相关性 Tp-Te、Tp-Te/QT均与心脏每搏量、左室射血分数呈负相关(P<0.05);Tp-Te、Tp-Te/QT均与cTnI、NT-proBNP水平呈正相关(P<0.05)。详见表4。

表4 Tp-Te、Tp-Te/QT与心功能指标的相关性

3 讨 论

AMI是指临床中冠状动脉缺血缺氧导致心肌坏死的临床疾病,目前临床表现为持久且剧烈的胸骨后疼痛[6]。有研究指出,AMI病人多伴随出现进行性心电图改变,并可常并发休克、心律失常、心力衰竭等[7]。如何有效预测和分析AMI病人急性期室性心律失常,对改善预后及提高生存率具有十分重要的临床意义[8]。三层心肌工作细胞电生理之间的区别为电位时程(APD)长短,其中心外膜APD最短,所以复极结束最早,中层细胞复极时间最晚,APD最长,复极结束时间形成差值导致跨室壁复极不均一,其临床表现为心室肌复极离散度(TDR)[9]。随着学者对AMI研究的深入,发现室性心律失常主要表现为TDR增大[10]。

有研究指出,体表心电图Tp-Te增高则体表心电图T波顶点至终点间期延长,心室肌细胞有效不应期进入相对不应期,AMI病人由于急性局部心肌缺血,心肌向外钾电流瞬间增加,导致供氧不足,缺血区心室外膜细胞动作电位穹顶丢失,复极电压梯度非缺血区与缺血区间明显增大,引起TDR增高,导致经心脏传导系统折返,易引起室性心律失常[11-12]。Tp-Te/QT比值相对恒定,不随体重差异而出现变化,在一个相对较窄的范围,Tp-Te/QT比值可有效反映室性心律失常与TDR变化,具有较高的灵敏度[13]。本研究结果显示,室性心律失常组急性期Tp-Te、Tp-Te/QT水平明显高于无室性心律失常组,两组恢复期Tp-Te、Tp-Te/QT水平比较差异无统计学意义。进一步分析发现,高Tp-Te和高Tp-Te/QT是AMI病人并发室性心律失常的独立危险因素。AMI合并室性心律失常病人2相平台期内M细胞的心外膜细胞和心内膜间电位差增大,导致产生心内膜细胞内外的折返产生室性心律失常,导致Tp-Te、Tp-Te/QT水平升高。

目前临床中常使用每搏量和左室射血分数评估病人心功能,一般情况下每搏量指受试者左心室在单个心动周期内排出血量,而左室射血分数用于评估在左心室舒张末期容积中每搏量所占的百分比,也是临床中常用的评估病人左心室收缩功能的指标,在临床中应用也较为广泛[14]。NT-proBNP和cTnI也是临床中常见心功能标志物,其在AMI 病人中明显升高[15]。本研究结果显示,室性心律失常组每搏量、左室射血分数水平明显低于无室性心律失常组,cTnI和NT-proBNP水平明显高于无室性心律失常组。进一步分析发现,Tp-Te、Tp-Te/QT均与心脏每搏量、左室射血分数呈负相关,与cTnI、NT-proBNP水平呈正相关。随着AMI出现室性心律失常病人心脏功能异常程度加重,病人病情恶化,进而导致Tp-Te、Tp-Te/QT等指标恶化。

综上所述,AMI病人心电图高Tp-Te、高Tp-Te/QT是室性心律失常发生的独立危险因素,并与病人心功能密切相关。但本研究临床样本数较少,且并未对病人行长期随访,有待后续持续分析。