中国在全球创新网络中的地位测度

——来自美国专利数据库的证据

2022-07-29王佳希杨翘楚

王佳希,杨翘楚

(上海财经大学商学院,上海 200433)

0 引言

随着全球化不断推进,科技创新领域的国际合作越来越密切[1],创新活动的网络化特征逐渐凸显。根据2019年世界知识产权报告,1970—2000年美国、日本和德国占据全球知识创新活动的核心,拥有全世界三分之二以上的专利。2000年之后,创新知识产出如专利技术等在全球范围内日趋分散,全球创新网络中节点数量不断增加,网络连接数和密度也逐步提升。以中国为代表的新兴国家 (地区)崛起,成为全球创新活动的重要参与者。近年来,通过设立海外R&D机构等国际化研发活动,中国国际专利申请数持续走高。根据本文使用的USPTO专利文本数据库,2013年中国在USPTO年度专利申请数为8083项,而2020年这一数据增长到24759项,增幅超过200%。

在全球创新活动网络化特征不断凸显、中国融入程度不断加深的背景下,从全球视野实现对中国在创新网络中的精准定位,对中国提升自主创新能力和国际竞争力等具有重大现实意义。既有文献对中国创新发展格局的分析多局限于线性描述,鲜有考虑全球创新活动的网络化特征。少数涉及创新网络的研究,视野一般局限于国内,多是探讨某一区域的创新网络构建情况,如研究上海在长三角26个主要城市协同创新网络中的地位[2-3]。本文对全球创新网络的构建和中国地位的测度及分析也是对相关领域文献重要的理论补充,重点探讨以下问题:①中国在全球创新网络中处于什么位置?合作伙伴主要是哪些国家 (地区)?主要和哪些国家 (地区)存在专利互引关系?②在集成电路、生物医药等核心技术领域,中国的网络地位如何?③各省份在融入全球创新网络过程中,是否实现了充分的创新协同?基于上述问题,本文利用Python爬虫技术深度挖掘USPTO数据库中的专利文本信息,结合社会网络分析方法,构建全球创新合作与专利互引网络。然后从国家 (地区)层面、细分技术领域层面、省份层面以及代表性企业层面4个维度对中国进行较为精准的网络定位。最后,为中国进一步提升全球创新网络地位提供丰富的实践启示。使用USPTO专利文本数据库的原因在于:①中国和美国是世界上最重要的两支科技创新力量,中美间的创新关联日趋紧密也日渐复杂。该数据库可以直观比较中、美在专利申请数量、技术领域分布和合作国家 (地区)等方面的差异;②该数据库信息质量高,专利文本格式规范,与本研究将中国放在全球视野下进行网络定位的需求相符,在创新网络相关研究[4-5]中也被广泛使用。

在全球创新网络的理论阐释方面,Ernst[6]在全球生产网络的基础上提出全球创新网络的概念,并对创新网络加以描述,认为它是一种企业和其他组织之间全球化的有组织性的协作网络形态,这些组织从事知识生产,从而产生创新。全球创新网络是一种并不只局限于高收入国家 (地区)、具有网络化特征且以创新为成果的全球创新传播网络。全球创新网络注重知识的交流、整合以及再创新,而并非简单生产。也有文献认为基于企业内部和企业间的创新联系是全球创新网络的重要成因,企业将研发进程分割成多个阶段,企业内各部门和其他企业根据其比较优势参与不同阶段的研发,从而形成了创新网络[7]。另有部分文献表明人际关系的构建加速了全球创新网络形成[8],这些关系包括科学家和企业家之间的国际流动及合作[9]。在创新网络的构建方面,专利的联合申请和互引在既有文献[4-5]中被广泛使用来构建各节点间的网络连接。在分析方法上,社会网络研究方法在创新网络相关研究[10-11]中被广泛运用。在创新网络构建层级上,囿于数据的可得性,既有文献对创新网络的构建多依赖于调研数据,或者局限于某一国家 (地区)内部,鲜有研究构建的创新网络能够突破国家 (地区)边界。本文利用社会网络研究方法,借助USPTO专利文本数据库,从国家 (地区)层级、细分技术领域层级、国内省份层级以及典型企业层级对中国在全球创新网络中进行多维定位,旨在为中国进一步加强与全球创新网络核心节点间的联系、提升网络地位等提供参考。

1 研究设计

1.1 数据采集

本文利用Python爬虫技术,首先从USPTO专利文本数据中检索1976—2021年所有申请国为中国的专利文本,并爬取相关文本信息。提取中国在USPTO数据库中引用其他专利和被其他专利引用的所有相关专利号,再利用上述专利号爬取所有和中国专利存在互引关系的专利文本信息,构建所有相关专利间的互引关系。最后提取专利文本中申请国 (地区)代码和发明家国籍等信息,构建专利联合申请关系。本文提取出的数据库中专利文本信息条数为582255条,专利 “父—子”关系条目数为406902条,涉及全球157个国家 (地区)和1916个IPC四位技术领域分类号。专利文本中包含了专利申请时间、IPC技术分类号、申请人、申请城市等丰富信息,能够充分支撑本文的研究主题。

1.2 研究方法

本文运用社会网络分析方法,对搜集整理的582255条专利信息进行研究。利用UCINET6.186软件进行网络指标测算,NewDraw2.084软件绘制网络图谱。UCINET6.186被广泛运用于社会网络相关研究中,可以帮助准确定位参与者的网络位置与角色[12]。网络构建上,参考Cai等[4]以及Zacchia[5]的做法,以各国家 (地区)为网络节点,专利合作以及互引信息为网络连接,构建本文所关注的全球创新网络。在地位测度上,本文借鉴姜春林等[13]的方法,使用度数中心性反映中国在全球创新网络中的地位。Wasserman等[14]的研究提供了度数中心性的具体算法,公式为:

(1)

计算得出的度数中心性越高,代表网络节点的社会关系越多,节点越重要。本文对度数中心性的计算采用相对中心性算法,用绝对度数中心性指标除以网络中最大可能连接数得到相对中心性指标。此外,结构洞约束性指数也常用来测度网络地位[15],计算公式为:

(2)

该指标体现网络节点对其他节点间连接的中介地位。结构洞约束性越低,代表节点占据的网络中转位置越多。

2 中国在全球创新网络中的地位测度

在本文样本期 (1976—2021年)内,涉及跨国 (地区)联合申请的专利数为56116件,占样本总量比约10%。跨国 (地区)联合申请专利数及占比在2000—2014年显著提升。这段时间内,全球化进程加快,知识创造在国际上日趋分散,专利合作趋势明显。然而2015年之后,全球化步伐总体放缓,国际创新合作不及之前活跃。取而代之的是,全球各国 (地区)内部共同发明数量急剧上升。在此背景下,本文从国家 (地区)整体、细分国内省份、细分技术领域以及代表性企业4个维度对中国进行精准的网络定位。

2.1 国家 (地区)层级合作网络中中国的地位测度及分析

中国在全球创新合作网络中的地位变动情况见表1,相关指标由作者根据样本数据计算所得。2000年之前,中国的度数中心性不高,作为合作网络中的节点,其社会关系较少,处于相对边缘的位置。从2000年开始,中国的度数中心性逐渐提高,在所有国家 (地区) (这里参与排名的国家 (地区)是指样本里在USPTO中有专利申请记录的国家 (地区))中的排名上升至第2位,占据了全球创新合作网络的核心位置。结构洞约束性在最近20年稳步下降,中国在全球创新网络中的 “中转站”角色也越来越重要。

表1 中国全球创新合作网络地位变动情况

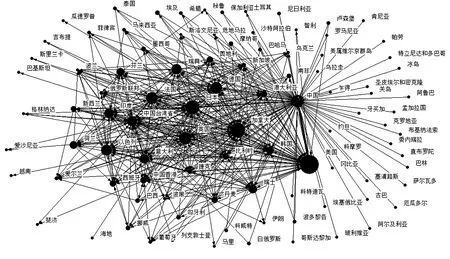

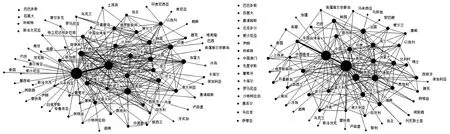

在计算网络指标的基础上,本文划分2000年前、2000—2010年及2011—2020年3个时间段,对全球创新合作网络进行图谱绘制,以直观反映全球创新网络特征和中国网络地位变动,如图1所示。图谱为不包含国家 (地区)内部合作的单点网络图,节点间存在连接线时表明有专利联合申请记录,连接线的粗细反映合作的密切程度,节点大小对应节点在网络中的度数中心性高低,圆圈越大表示中心性越高。中国在2000年之前处于全球创新网络边缘,与之合作的国家 (地区)较少。美国在2000年之前的合作网络中占据绝对的核心地位。2000—2010年,国家 (地区)间合作强度越来越高。中国融入全球创新网络程度提升,合作国家 (地区)显著增多,与大多数欧美国家 (地区)以及日本和韩国等建立了密切的合作关系。2011—2020年,全球跨国 (地区)创新合作的网络化特征更加明显,网络节点数、网络密度等显著提升,越来越多的国家 (地区)加入到全球创新合作网络中,各节点间的合作关系也愈发密切。中国的度数中心性提升显著,合作伙伴数量大幅增加,与网络中其余的一百多个国家 (地区)均建立了专利合作关系。这10年间中国与美国的合作最密切,而美国与加拿大、日本等国的合作联系更多。总体上看,全球创新合作网络整体密度不断增加,中国的国际专利合作广度和合作强度稳步提升。

图1 全球创新合作网络图谱

2.2 国家 (地区)层级互引网络中的地位测度及分析

本文研究发现,中国的网络地位不断提升,跨国 (地区)联合专利申请越来越活跃。为此,本文构建专利互引网络,搭建专利间父-子关系,探究中国申请专利时主要依赖国 (境)内还是国 (境)外的专利技术,申请的国际专利创新性和质量到底如何等问题。本文用中国申请的专利对其他专利的引用情况来表征对中国对国 (境)外专利技术的依赖程度,反映在专利互引网络中就是中国的入度中心性。专利创新性和质量方面,本文采用中国专利被其他国家 (地区)专利引用的情况来表征,反映在专利互引网络中就是中国的出度中心性。中国的入度中心性一直维持较高水平,在所有国家 (地区)排名中始终居第1位,中国申请国际专利时 “博采众家之长”,对其他国家 (地区)专利的技术依赖性较强,见表2。再看中国被其他国家 (地区)引用的情况,随着时间推移,中国的出度中心性不断提升,排名也一直稳步前进。在全球专利互引网络中,中国的网络地位和专利质量不断提升。此外,对比中国的入度和出度中心性排名可以发现,2010年前,中国的出度中心性排名处于中游位置,而入度中心性则一直稳定在第1位,中国在专利技术水平上很长时间处于 “跟随者” “学习者”角色,专利技术对其他国家 (地区)的输出十分有限。但2011年之后,中国的出度中心性排名跃升明显,提高到了110个国家 (地区)中的第3位。这意味着近年来中国不再仅充当 “跟随者”角色,而是逐渐与其他国家 (地区)间形成 “你中有我、我中有你”的互引网络格局。

表2 中国全球专利互引网络地位变动情况

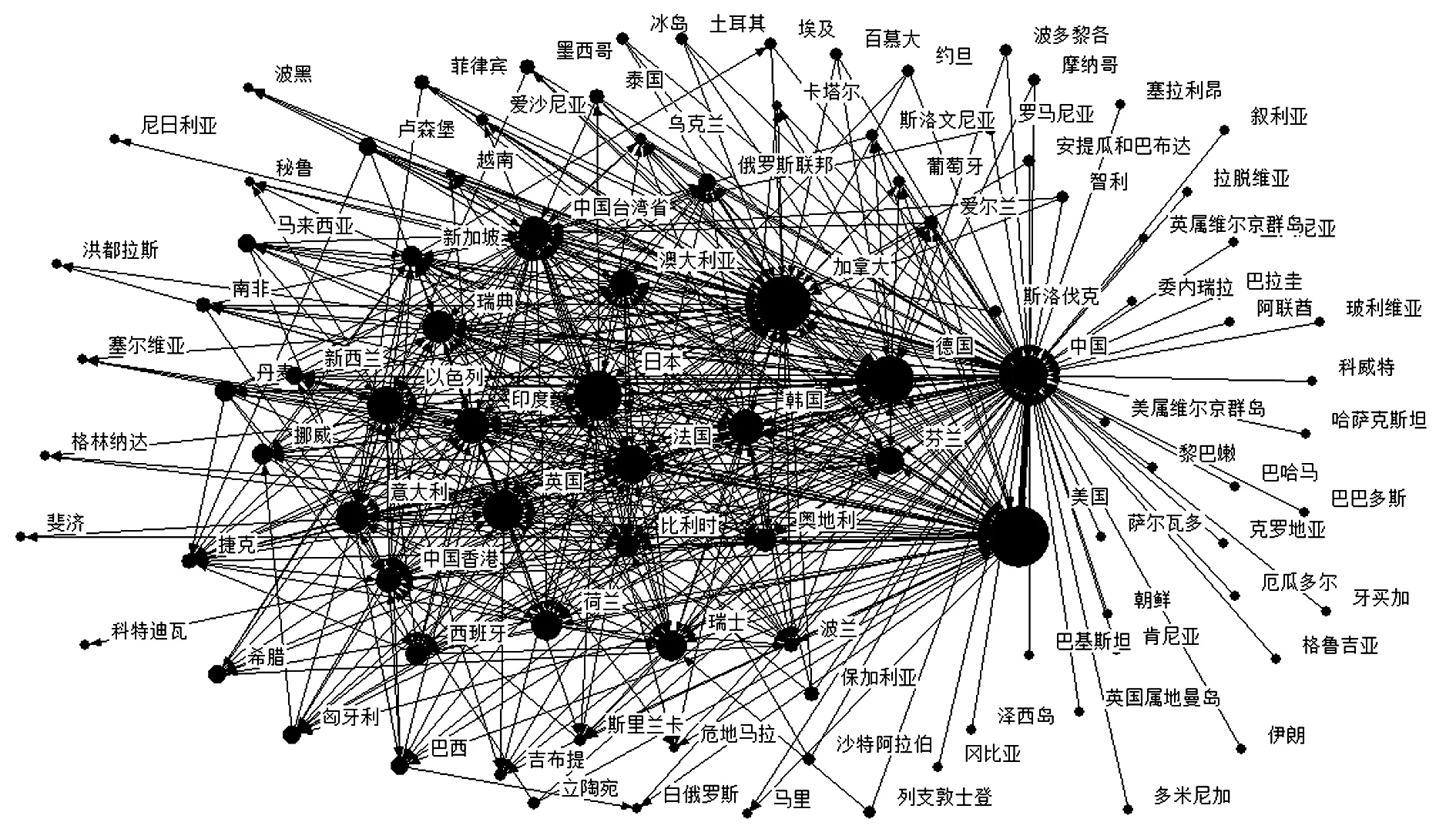

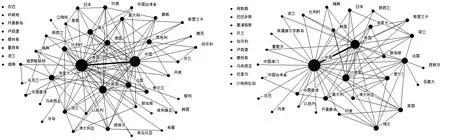

与合作网络图谱类似,本文依据子专利申请时间划分2000年前、2000—2010年、2011—2020年3个时间段,绘制有向的专利互引网络图谱,以直观反映全球专利互引网络的动态变化,如图2所示。图谱中节点大小反映出度中心性高低,箭头指向节点表示引用其他节点的专利,指出节点表示专利被其他节点引用,连接线粗细反映节点间互引的密切程度。2000年前,中国的出度中心性较低,引用美国、加拿大和日本的专利最频繁,申请国际专利主要依赖这3个国家的技术。2000—2010年,中国在创新网络中依旧扮演 “跟随者”的角色,国际专利申请中对美国的依赖程度最高,对加拿大和日本的技术依赖度有所降低。2011—2020年,全球创新专利互引网络格局发生较大变化,中国的网络出度中心性提升显著,不再仅充当 “跟随者”角色,申请的专利逐渐被更多国家 (地区)所引用。比较各网络节点的大小还可以发现,全球专利互引网络由最初的少数国家 (地区)掌握技术优势,其他国家充当 “跟随者”的格局逐步向各创新国家 (地区) “你中有我、我中有你”的网络格局转化。

图2 全球专利互引网络图谱

2.3 境内跨区域合作网络分析

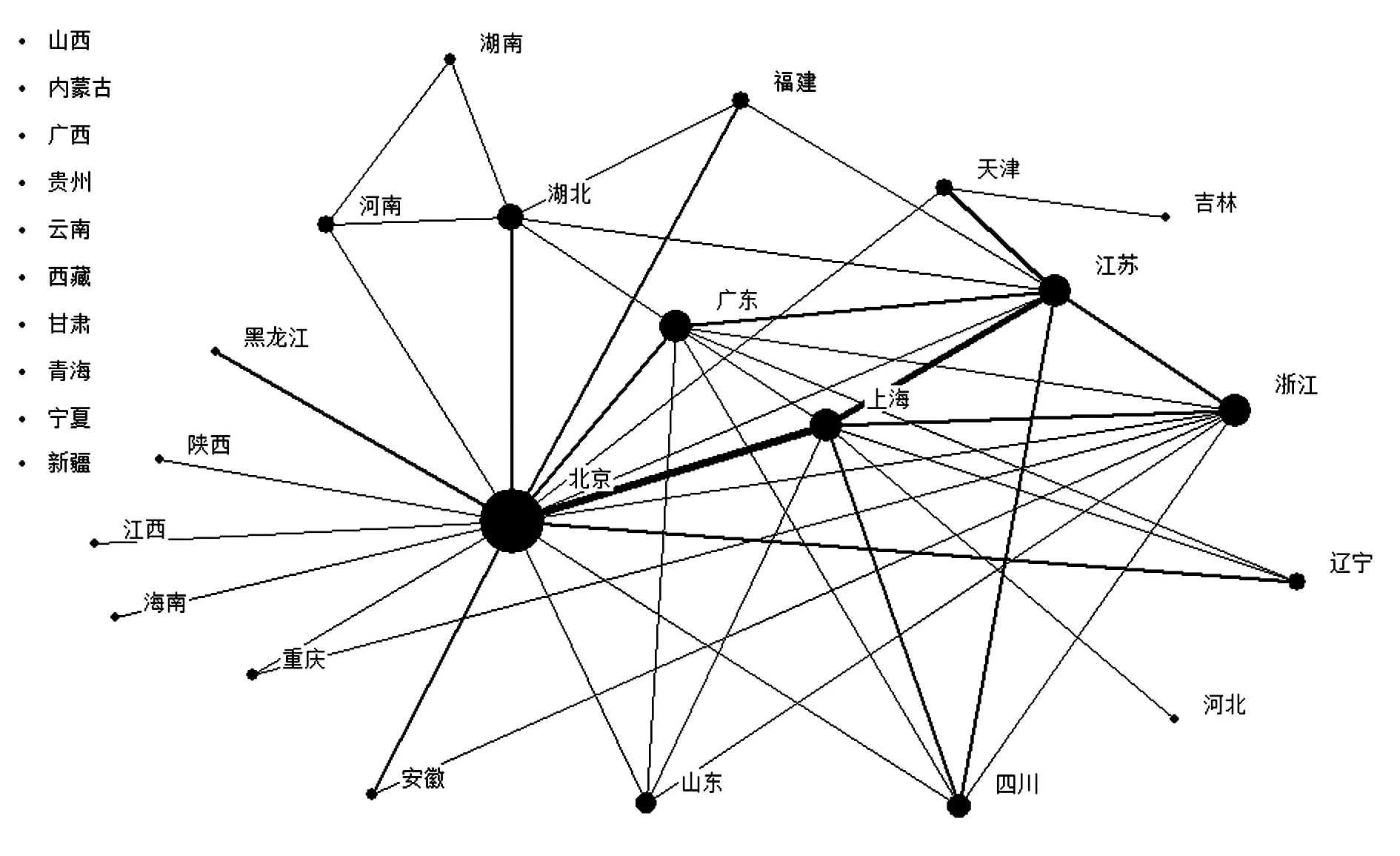

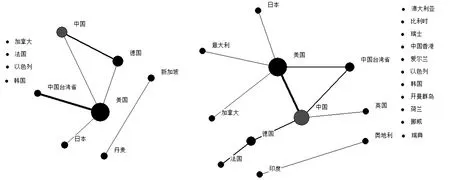

2015年之后,全球国家 (地区)层级专利联合申请量呈下降趋势,这可能与各国 (地区)加强其国家 (地区)内创新合作相关。基于此,本文对中国各省 (区、市)间的创新合作情况进行探究,以观测中国融入全球创新网络过程中境内各区域间是否实现了充分的创新协同。划分2000—2010年和2011—2020年两个时间段,中国31个省 (区、市)的创新合作网络变动情况如图3所示。2000—2010年,尚有10个区域被孤立在境内区域间合作网络之外,这10个地区多位于中部和西部。北京占据合作网络的绝对核心位置,且与上海的合作最为密切,与广东也建立了密切的合作关系。在此时间段内,北京、上海和广东等国内创新网络核心节点与东京、伦敦和巴黎等国外创新型城市保持密切合作关系。自2011年之后,仅有西藏和青海两地仍位于合作网络外,境内创新合作网络化特征进一步凸显。从网络变动趋势看,境内区域间创新协同度不断增强的同时,中国的全球创新网络地位不断提升。在当前逆全球化思潮兴起和美国等发达国家加强对中国技术封锁等现实背景下,加强境内创新合作,进一步发挥境内 (外)各区域间的创新协同作用,强化境内各区域与中国香港和中国台湾两个重要创新节点间的创新联系,对维持创新网络核心节点地位,降低对国外专利技术依赖等具有重要战略意义。

图3 中国区域间创新合作网络图谱

2.4 细分技术领域子网络中中国的地位测度及分析

中国的专利申请规模扩张迅速,全球创新网络地位也不断攀升,但在关键核心技术领域,专利发展还面临 “大而不强,多而不优”的问题。本节利用爬取的USPTO数据库专利文本信息,根据专利的IPC四位分类号,分别统计了2000年前、2000—2010年以及2011—2020年这3个时间段内全球申请量、跨国 (地区)联合申请量以及被引用次数最多的五大专利技术领域变动情况。其中,专利申请数最多的五大技术领域都与集成电路产业密切关联,反映出各国 (地区)对集成电路领域的高度重视。在专利跨国 (地区)联合申请方面,集成电路、数据信息技术是专利跨国 (地区)联合申请最集中的领域。对被引用次数最多的五大技术领域进行统计后发现,集成电路领域的专利技术被其他领域广泛引用,且随着时间的推移,集成电路技术领域专利的应用范围逐步扩大。基于此,本文对细分技术领域子网络的分析中,将集成电路列为重要板块。除此之外,本文还考虑中美间高科技领域的紧张局势,对拜登最新提出的对华技术重点审查领域中医药用品、电动车辆动力装置以及稀土矿产3个板块进行子网络构建,为中国应对美国等发达国家 (地区)不断升级的技术封锁措施提供可借鉴的应对策略。

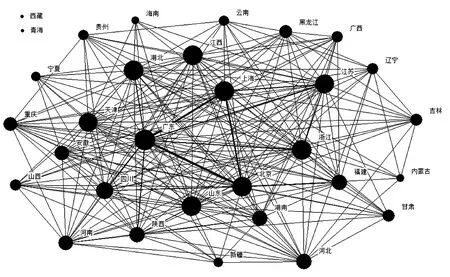

为了更直观地反映中国各细分技术领域的专利合作情况,本文对细分技术领域全球专利合作网络进行可视化处理。由于2011年之前中国相关领域的专利申请数据缺失严重,因此本文划分2011—2015年和2016—2020年两个时间段,绘制专利合作网络图谱,如图4所示。

图4 细分领域专利合作网络图谱

在集成电路领域,2011—2020年美国一直处于全球创新网络的绝对核心地位,中国紧随其后。与整体创新网络不同,集成电路领域全球合作网络在2016—2020年变得更为松散。这反映了在核心关键技术领域,世界各国 (地区)趋向于自主研发而非跨国 (地区)合作的新趋势。从合作关系看,中国台湾取代美国成为中国大陆合作最紧密的伙伴,这可能与美国近年强化对华技术封锁的新趋势相关联。中国应该更多地发挥国内各省份间的创新协同作用,加强各区域与台湾之间的研发合作,在全球范围内加强与除美国之外的如日本、韩国等的研发合作,提升关键技术的自主性。医药用品领域的创新网络变动趋势与集成电路类似,网络密度同样有所下降。不同的是,2016—2020年中国的网络度数中心性超越了美国,成为合作网络的绝对核心。中美间长期保持密切的专利合作关系,是对方最为重要的合作伙伴。在中美间专利联合申请如此密切的现实情形下,中国需要特别警惕美国的技术封锁,积极寻找替代伙伴,同时高度重视自主创新能力的提升。相对于集成电路和医药用品,电动车动力装置技术领域的专利合作网络十分松散。随着时间推移,网络节点数量有所增加但仍比较有限。虽然美国对中国的技术审查越来越严格,两者间的合作关系却变得越来越紧密,说明深度融入创新网络,与各国 (地区)建立密切的合作往来有助于抵御技术封锁风险。在稀土矿产领域,全球创新活动的网络化特征更加不明显,但中国处于现有网络中的绝对核心地位。面临美国的技术审查,稀土矿产是中国有实力进行反制的技术领域。中国可以利用自身的技术优势,不断扩张创新网络合作版图,逐步搭建以自身为核心的全球创新网络,实现在自身技术优势领域对美国的牵制。

2.5 中国典型企业的创新网络地位测度及分析

知识的跨企业流动促进了全球创新网络的形成,对中国在全球创新网络中进行精准定位,典型企业创新表现也是不容忽视的重要维度。按专利权归属信息进行统计,本文所构建的数据库中,2000—2020年有40891家中国企业存在专利申请记录,相关企业集中分布在计算机、通信和其他电子设备制造业,医疗行业,信息传输、计算机服务和软件业等行业内。本文筛选了样本期内专利申请数量最多的20个企业后发现,拥有最多专利的中国企业分布在信息通讯、集成电路、新能源汽车、生物医药等重点产业,近半数企业总部位于深圳,另有近四分之一企业总部位于北京和上海,其余则为总部在台湾省和浙江杭州的企业。在网络地位和测度分析上,本文从信息通讯、集成电路和新能源汽车各选取一家代表性企业进行深入探讨,分别是拥有专利数量第1和第3位的华为技术有限公司 (简称华为)和TCL华星光电技术有限公司 (简称TCL)以及新能源汽车领域的龙头企业比亚迪股份有限公司 (简称比亚迪)。

本文统计了华为、TCL以及比亚迪3家企业所申请专利的技术领域分布情况,并进行了词频计数。如图5所示,图谱的字体大小反映词频高低。从技术领域分布看,典型企业专利的技术领域跨度较广,华为在H04W (无线通信网络领域)、H04L (数字信息的传输领域)和G06F (电数字数据处理领域)等信息通信技术领域深耕,以此最大限度降低美国技术封锁对其的不利影响。主营半导体显示及材料业务的TCL,在集成电路各相关细分技术领域涉猎广泛。比亚迪在车辆动力装置等领域技术优势突出,其自主设计研发的刀片电池稳定性高、技术创新性强。进一步地,对典型企业专利申请中的合作行为进行剖析,从统计数据中本文发现,典型企业的USPTO专利申请大多依赖自主研发,较少与其他国家 (地区)形成合作关系。TCL和比亚迪均未进入各自领域全球创新合作网络,华为于2011—2015年在加拿大申请了USPTO专利,但不存在跨国 (地区)研发合作。2015年之后华为加强了国际创新协作,与位于北美和欧洲的各国 (地区)形成专利合作网络。

图5 典型企业申请专利涉及的技术领域分布

3 结论与建议

3.1 结论

本文利用Python爬虫技术,从USPTO专利文本数据库中爬取大量专利文本信息。根据专利文本中的申请国家 (地区)、申请时间、技术领域IPC分类号等相关信息,构建全球创新合作及互引网络,从国家 (地区)整体层面、细分国内省份层面、细分技术领域层面以及典型企业层面对中国的网络地位进行多维测度。研究发现:①1976年至今,全球创新活动的网络化特征越来越显著,网络密度越来越高;②国家 (地区)整体层面,中国在全球创新网络中的地位逐渐提升,中国国际专利合作广度和合作强度均不断提高,且中美合作关系愈加密切。在专利互引方面,中国一直 “博采众家之长”,而且中国的专利申请质量和创新性得到越来越多国家 (地区)的认可;③中国大陆内部跨省合作方面,2010年之前,尚有10个省市被孤立在国内创新网络之外。随着时间推移,各省创新合作关系逐步加深,创新协同作用不断增强。北京、上海和广东三者间的合作联系最为密切,处在国内创新合作网络的核心地位;④细分技术领域层面,中国逐渐融入全球创新网络,以集成电路为例,中国完成了从 “跟随者”到 “并跑者”的角色。而在稀土矿产领域,中国的国际合作伙伴数量仍然有限;⑤代表性企业层面,中国在信息通信、集成电路、新能源汽车和生物医药等行业领域不断涌现出如华为、TCL和比亚迪等龙头企业。相关企业的自主研发能力较强,国际专利申请多依赖于自主研发而非跨国 (地区)合作。

3.2 政策建议

(1)充分发挥国内区域间创新协同,同时不断深化与其他国家 (地区)间的研发合作。中国全球创新网络地位不断提升,受益于国内区域间不断增强的创新协同作用,也离不开与其他创新领先国家 (地区)的合作。在未来的创新发展中,应该对内进一步激发区域间创新协同潜力,对外不断深化国际合作,这有利于中国更深入地融入全球创新网络,与其他创新国家 (地区)间形成 “你中有我、我中有你”的网络格局。

(2)深耕重点技术领域,维持并扩大网络优势。长期以来,中国在一些核心技术领域如集成电路、生物医药等方面受制于人。若想解决中国专利发展面临的 “大而不强,多而不优”的问题,需要以全球视角谋划高技术成果的国际专利布局,不断突破关键领域短板,率先抢占核心地位,这对中国在整体创新网络中的地位维持和提升也具有重要战略意义。中国核心技术领域的龙头企业多位于北京、上海与深圳,应进一步加强各区域间技术交流,形成合力支撑优势,逐步摆脱对国外先进技术的依赖,加强核心重点领域的自主可控能力。

(3)引导龙头企业发挥网络优势,加速整体产业创新发展。目前,我国在重点产业内涌现了一批具有网络优势的龙头企业,加速整体产业创新发展,在关键技术领域尽早实现国产替代,需要从两个方面共同发力。一方面,充分利用龙头企业的网络资源,与同产业内国际巨头深化专利合作和交叉授权关联,打通向国内实现逆向知识溢出的通道;另一方面,发挥网络优势,带动国内同产业内其他企业的技术进步,不断优化国内企业间创新协同生态。当下,美国等发达国家不断升级对华技术管制措施,龙头企业与国际巨头间的创新联系可能被切断,一旦遭遇技术 “卡脖子”和 “断供”,产业内核心环节就可能面临 “断链”问题。此时需要依托龙头企业的带头作用,鼓励企业间优势互补、强强联合,发挥集群优势,尽快突破技术封锁,实现关键技术的国产替代。