党在中央苏区时期的民生思想与实践

2022-07-29张露

张 露

中国共产党自成立以来,始终坚守“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的初心和使命,始终将“以人民为中心”的发展思想作为根本遵循和一切工作的出发点和落脚点。在党的百年奋斗历程中,如何保障和改善民生始终是党关注的核心问题,在某种意义上,它体现了我们党的根本价值追求。党的十九届六中全会审议通过的决议,揭示了党百年奋斗的历史经验,聚焦在民生思想上,就是始终坚持人民至上的原则,牢记党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民,牢记人民是党执政兴国的最大底气。

回溯党的历史,中央苏区局部执政时期是一个特定而重要的阶段。在这一时期,我们党对民生问题进行了积极的思考与实践探索。八七会议后提出建立苏维埃政权的口号,各地红色政权迅速建立和发展。1931年11月,在江西瑞金成立了中华苏维埃共和国临时中央政府,成为百年党史中一件意义非凡的大事。面对苏区400多万人民,党秉持“以人民为中心”的民生理念,以“改良群众生活”为主线,领导土地革命,加强经济建设,完善法制体系,并且在教育、文化、医疗等基础民生方面,采取了一系列为民办实事的举措,“真心实意地为人民谋利益”,成为党百年民生思想与实践的重要组成部分。

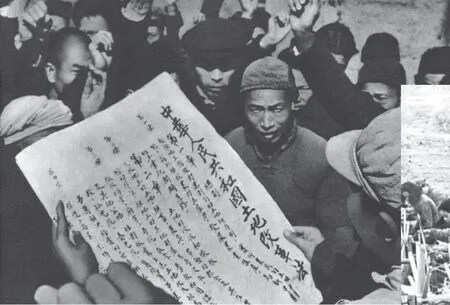

开展土地革命,夯实民生根基。土地问题是中国革命的中心问题,也是当时民生的根本问题,“谁赢得了农民,谁就赢得中国;谁能解决土地问题,谁就会赢得农民”。中央苏区时期保障和改善民生的最重要举措,是领导广大农民开展土地革命。对于当时占人口绝大多数的农民来说,土地是生存的根基,根基不牢,民生就难以维系。然而当时土地分配非常不公,土地高度集中在人口占比极少的地主土豪手中,广大贫苦农民遭受残酷剥削。这一时期,我们党深刻关注着土地、劳动、柴米油盐等与群众生活密切相关的问题,尤其是将变革封建土地所有制、恢复农民的土地所有权的问题摆在重要位置。期间党的土地民生思想不断发展完善,并在革命实践中积极践行。党在井冈山创建了第一个农村革命根据地,开辟了以农村包围城市、武装夺取政权的革命道路,并将武装斗争与土地革命、根据地建设紧密结合。颁布了党历史上第一部土地法《井冈山土地法》,规定“没收一切土地归苏维埃政府所有”和土地分配标准及方法,并积极开展分田实践。中央苏区开创时期,毛泽东在兴国调研的基础上,主持制定了《兴国土地法》,在土地没收对象上将“没收一切土地”修订为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”,且规定没收后的土地“归兴国工农兵代表会议政府所有,分给无田地及少田地的农民耕种使用”,形成对《井冈山土地法》的“一个原则的改正”,体现了党对土地斗争认识的发展。随后《土地问题决议案》和《富农问题》决议相继确立“抽多补少”“抽肥补瘦”的土地分配原则,兼顾了数量与质量的公平,推动了党的土地革命政策向前迈进。1931年11月通过的《中华苏维埃共和国土地法》,则在前者基础上更加完备地规定了各项土地分配和使用的原则及政策,以法律的形式彻底解决了农民土地所有权的问题,把农民从封建土地所有制生产关系中解放出来。农民获得土地后,“生产结果落在了自己手里”,生产积极性空前高涨,生活状态得到根本性改变,“比较国民党时期是至少改良了一倍”。他们因此将自己的前途命运和苏维埃政权的前途命运紧紧联系在一起,革命积极性也得到激发。

加强经济建设,破解民生难题。中央苏区时期,面对国民党残酷的军事“围剿”和严密的经济封锁,苏区内部各种物资尤其是食盐、布匹、药材、纸张等基本物资严重匮乏,苏区的经济建设步履维艰,百姓生活面临很多困难。1933年8月,中央苏区分别召开南部、北部经济建设大会,动员苏区人民积极投入经济建设,对推动苏区经济建设的全面开展起到了重要作用。毛泽东辩证地分析了革命战争与经济建设的关系,明确了“进行一切可能的和必需的经济方面的建设,集中经济力量供给战争,同时极力改良民众的生活”的建设原则,指出“经济建设的中心是发展农业生产,发展工业生产,发展对外贸易和发展合作社”,将马克思主义基本原理与苏区经济建设的具体实际相结合,深刻阐释了加强苏区经济民生建设的思想。在这一思想的指导下,中央苏区发展经济的基本做法主要有以下几个方面。在农业上,积极开展劳动互助合作,解决劳动力和劳动工具的短缺问题,激发农民团结互助促生产的热情;兴修水利,使农田受益于水利灌溉;开垦荒田,扩大耕地面积;精耕细作,改善土壤质量;推广先进技术,为农业生产创造更好的条件;发展粮食生产,解决基本民生问题。在工商业上,合理划分经济成分,坚持发展国营工商业,围绕革命战争的中心任务创办国营军工业,同时重视发展人民群众日常生活需要的国营民用工商业;大规模发展合作社性质的工商业,在税收和资金等方面给予支持;恢复和保护私营工商业,给予充分的营业自由,逐步缓解了苏区军民基本生活需求的困境。在对外贸易上,苏区政府组建了以党员为骨干、革命群众参加的商品采购队,冲破国民党当局的层层封锁,冒着生命危险将急需的生产生活物资运回苏区;通过鼓励私人商业,将苏区生产的粮食、纸、木等商品运往白区销售;为了加强管理,设立对外贸易局,通过商品减免税、严格管控等方式,维护群众的根本利益。在财政金融上,建立健全财政管理体系与机构,废除国民党设立的苛捐杂税,规范税收的种类、税率以及减免条件,发挥税收杠杆的作用以鼓励农民积极发展生产;成立苏维埃国家银行,发行苏区通用货币,同时严格控制货币发行量,维护货币的信用,营造了稳定有序的经济环境,有效保障了民生。

建构法制体系,托牢民生底线。加强民生领域的法律制度建设,是保障民生的重要手段。党和苏区政府高度重视改善民生,以法律制度为抓手,构建了民生保障基本体系。《中华苏维埃共和国宪法大纲》是中国历史上第一个工农民主政权的根本法,规定“中华苏维埃政权是工人和农民的民主专政的政权,苏维埃全部政权属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众”,明确了苏维埃政权的人民性归属,体现了工人阶级和人民群众的革命意志,为中央苏区时期民生建设奠定坚实的法制基础。《中华苏维埃共和国土地法》将土地所有权归还农民,保障了农民的合法权益,激发了他们参与生产与革命的热情;修订后的《中华苏维埃共和国劳动法》着力改善劳动条件,合理调节雇佣关系,更加符合苏区民生实际;《关于合作社暂行组织条例》《生产合作社标准章程》《消费合作社标准章程》等一系列规范合作社运行的规章制度,涉及生产、消费等民生各环节,以人民利益为重,为群众生活创造了便利;《中央巡视条例》《关于惩治贪污浪费行为的第二十六号训令》等,推动了苏区工作作风的转变,赢得了群众对苏区干部的普遍认可,进一步密切了党和群众的关系;《中华苏维埃共和国婚姻法》破除封建婚姻桎梏,赋予妇女婚姻自由和应有的社会地位……在中华苏维埃共和国成立前后,有130多部法律法规制定颁布,涉及土地、经济、劳动、文化、教育等与民生密切关联的各个方面,体现了苏区法制建设深厚的民生情怀。与此同时,苏区政府还成立了中央司法人民委员会、国家政治保卫局、最高法院和临时最高法庭、劳动法庭等司法机构,履行规范司法公正、保障公共秩序、保护百姓安全、维护劳动者合法权益等职能,司法架构的日趋完善,为苏区人民的根本利益提供了切实保障。

推动惠民工程,补齐民生短板。对困难群众,要格外关注、格外关爱、格外关心,帮助他们排忧解难,是我们党一以贯之的民生思想。1934年在瑞金召开了第二次全国工农兵代表大会,毛泽东在发言中强调了关于群众生活的民生问题,指出“对于广大群众的切身利益问题,群众的生活问题,就一点也不能忽视,一点也不能看轻”,“一切群众的实际生活问题,都是我们应当注意的问题”。本着“群众利益无小事”的理念,党和苏区政府抓住群众最关心最直接最现实的问题,瞄准与群众生活息息相关的教育文化及医疗问题,着力补短板、办实事。一是兴办各类教育,保证苏区工农群众受教育的基本权利。教育是民生之本,党在中央苏区时期十分重视教育工作,将其看作“苏维埃的重要任务”,多措并举提高苏区人民受教育的程度。面向儿童兴办列宁小学,推广义务教育;以扫除文盲为中心任务,开办识字班、半日学校、夜校等多种形式的社会教育;创办中央马克思共产主义学校、苏维埃大学、中央教育干部学校等,加强干部教育培训,推动苏区干部的迅速成长。二是加强文化建设,推进文化惠民。出版《红色中华》《青年实话》《苏区工人》等报刊,满足群众的文化需求;收集保存历史文物和革命文物,建立军事博物馆和中央革命博物馆,发展苏区博物馆事业;建立起公共图书馆、机关学校图书馆、农村俱乐部阅览室三级分类体系,将苏区文化惠民的广度与深度有机融合起来,在丰富群众的精神文化生活、塑造积极向上的革命精神风貌的同时,增加群众对党和苏区政府的认同感。三是提升医疗卫生水平,解决群众的实际困难。革命战争年代环境艰苦,苏区又多处偏远山区,医疗卫生水平相对落后。为了解决群众看病难的问题,苏区中央政府积极开设卫生诊疗机构,开办卫生学校和护士学校培养医护人员,提高医疗业务水平,改善苏区基本医疗条件;定期举行防疫卫生运动,保障苏区军民健康;加大卫生防疫知识的宣传力度,不断提升群众的卫生意识。

“民生无小事,枝叶总关情”。中国共产党始终把人民放在心中最高位置,贯彻全心全意为人民服务的根本宗旨。中央苏区时期,我们党聚焦老百姓关注的民生问题,瞄准突出问题精准施策,“真心实意地为群众谋利益”,推进民生举措的落地见效,不仅增强了苏区百姓的获得感,而且凝聚了民心,极大地激发了苏区百姓守护家园、积极生产、建设苏区的热情,为党百年民生思想的不断深化与积极实践奠定了坚实的基础。

“江山就是人民,人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心”。以史为鉴守初心,新时代的民生建设,要继续坚持“以人民为中心”的发展思想,把促进发展、保障民生置于突出位置,把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,不断改革创新实践,不断实现人民群众对美好生活的向往,书写共同富裕新篇章。