尊古礼与顺时变:朱熹庙议中的经学与政治

2022-07-27董恩林

董恩林,樊 懋

(华中师范大学 历史文献研究所,湖北 武汉 430079)

南宋绍熙五年(1194年),时在经筵的朱熹听闻群臣在讨论变更庙制后,连忙上书向新即位的宁宗皇帝阐述自己对于宗庙礼制的设计思想及改易方法,但他的主张与朝廷主流的庙议观点针锋相对。自北宋建立以来,朝中群臣就曾多次因宗庙制度争论,而宋朝的宗庙制度也因为政治变动不断积累了很多问题。绍熙年间这次争论,可以说对宋代宗庙中一些重大争议问题都进行了清整。朱熹在奏状中,系统阐发了自己尊古的庙制理念,但绍熙庙议中朱熹的对立面是权相赵汝愚及一众儒臣,他们更强调宗庙制度当应时,最终朱熹以失败而告终。但朱熹在事后,多次阐发自己庙制理念,散见于他的文集与《朱子语类》中。后代学者也对朱子庙议问题多有讨论。据此,笔者试图先通过宋代史书理清宋代宗庙制度变迁的来龙去脉,再利用朱熹文集和语录所载有关朱熹此次庙制讨论的内容,阐明朱熹的宗庙设计思想及其蕴含的经学理念,并进一步分析朱熹的庙制设计为何不被采纳,同时探究宋儒宗庙礼议的时代性。

一、宋代庙制争议渊源

北宋建立后,为营造“受命于祖”的政权合法性依托,急需营建宗庙。建隆元年(公元960年),宋太祖赵匡胤诏令追封其高祖、曾祖、祖父、父亲庙号分别为僖祖、顺祖、冀祖、宣祖,建立礼经中的四亲庙,这也是承袭自汉以来历代封建王朝比附周代礼制的传统做法。不过,文献所记载的周王朝姬姓先祖起初属于一方诸侯,后因周王朝的建立才升格为天下共主。也就是说,周王室的宗庙规制经历了从诸侯到天子的变化,而以出身行伍成就帝位的赵匡胤,开创赵宋之功业源于其个人才能和机遇,不存在如同周王室那样先祖领受天命的变化过程,因此赵宋宗庙中的始祖之位未定。及至赵匡胤崩,庙号定为太祖,神主迁入太庙,并继承五代以来的传统,未祧迁其他神主。其弟赵匡义继位,崩后定庙号为太宗。宋太宗去世后,其在宗庙中的位置,引起争论。户部尚书张齐贤以《汉书》“为人后者为人子”①汉昭帝之后,昌邑王刘贺和汉宣帝刘询都以宗室入继皇位,刘贺为昭帝侄辈、刘询为昭帝孙辈,但朝臣均以“为人后者,为人子也”,让其奉祀昭帝。参见《汉书》卷33《武五子传》与《汉书》卷38《霍光金日磾传》。的观点,提议太祖和太宗宗庙中昭穆异位。按照东晋以来政治传统,在宗庙中,兄弟只能占据一室,那么太宗在宗庙中便无法拥有位置。太常礼官列举春秋之意并陈述前代之法,否定了这种提议。最终,宋廷决定采用让宋太宗与宋太祖以“同位异座”的方式进入宗庙,实则未对这二帝之间的尊卑地位进行区分。

景祐二年(1035年),作为太宗嫡孙的仁宗为了强调太宗一系在宗庙中的地位,特意命礼官作出调整,诏曰:“考合典礼,辨崇配之序,定二祧之位。”[1]2729-2730礼院回奏:“我太祖经纶草昧,遂有天下,功宜为帝者祖,太宗勤劳制作,真宗功成治定,德宜为帝者宗。三庙并万世不毁,至于升侑上帝。请自今以太祖为定配,二宗迭配。将来皇帝亲祠,请以三庙并侑。”[2]37按照礼官的商议,则是以太祖为宗庙祖庙,相比于周之后稷,太宗、真宗为宗庙祧庙,相比与周之文王、武王,三人万世不迁。仁宗当时同意这一意见,但是不久南郊,便下诏,曰:“今次南郊,三圣并侑,后次却依旧礼。”[1]4257依然保持三人在宗庙中位置依次排列的局面。显然,仁宗不愿意尊太祖为宗庙始祖,因为那样一来,太祖在祖先系统中的地位就要高于太宗。

到仁宗祔庙之后,宗庙中便出现了八位神主,这显然是不符合三礼所定天子七庙制度,因此宗庙的改革迫在眉睫。针对当时朝中建议直接将七庙拓展成八庙的建议,司马光表示反对并指明:第一,自汉代以来,历朝在开国之初追溯数代祖先是为了充实宗庙,因此这些祖先最终都得祧迁出去给新祔庙的皇帝空出位置。第二,可以采用王肃的方法,以太祖为正东向,宗庙中只留三昭三穆六亲庙,其他神主过六世则迁。按司马光的想法,宋代宗庙当建立严格的七庙制,宗庙中以太祖为始祖,其他神主过时则迁。观文殿学士孙抃指出,不必拘泥于汉、魏、唐旧制,应该直追三代礼意。僖祖为立庙之主,相当于三代始封之祖,因此当保留僖祖在宗庙中的位置。同时,经传中的七庙实则是指七世,因此,增设仁宗庙并不违背七世原则。于是,朝廷为仁宗在宗庙中增设一室。英宗去世后,太常礼院建议祧迁僖祖,保留同堂八世之制。此时司马光再度上奏,要求祧迁僖祖和顺祖,维护儒家经典中的一始祖六亲庙的七庙制度。按司马光之建议,以太祖为始祖,那么太祖在宗庙中的地位将高过太宗,而北宋皇位早已过渡到太宗一系,其子孙皇帝们显然不愿意看到太祖高过其祖的情况出现,故最终司马光的建议再度被搁置。

宋神宗时,兴起了改制运动,以追慕古制、建立宋典为原则。随着改制的推进,宗庙制度改革也受到宋廷的重视。首先引发争议的是宗庙祖先身份的界定。其起因在于北宋宗庙只有八室,所以英宗祔庙时,将僖祖神主迁西夹室,罢其祀。但僖祖是太祖追认进入宗庙世系最早的祖先,所以就其祧迁问题又引发了新争议。熙宁五年闰七月,集献校理、同知礼院赵彦若上书主张僖祖当还于旧室。随即,秘阁校理王介上书,指出当以太祖为始祖。就此问题,熙宁五年(1072年)十一月,朝中再起争论,此次争论关键在于如何处理始立庙之祖祧祖的身份。王安石当时任宰相,让中书门下上言,建议以僖祖为始祖。但之后一众大臣上书反对,他们反对的理由主要是三代之制已经不可追,汉以来与三代的礼制运行情况已有很大的差异,没有像三代益、稷那样的始封之祖,真正开创宋世的太祖当为宗庙的始祖。至于僖祖的处理,意见各不相同。王安石通过不断强调经典中的尊祖之意,最终说服了神宗皇帝,于是熙宁时期的庙制争论最终以僖祖获得宗庙始祖的身份而告终。神宗去世祔庙时,祧迁顺祖于西夹室,僖祖的始祖位置仍留。到了徽宗时,蔡京等人综合汉魏经学家郑玄、王肃对庙制的解读,以之为基础创立九庙,史称“崇宁九庙”,核心思想从王安石之说以僖祖为始祖。

二、绍熙庙议与朱熹的庙制设计

高宗南渡以后,宗庙仓皇迁徙,因时局动荡未来得及变易。依照崇宁旧制,徽宗去世后神主与同辈的哲宗置于同室,高宗去世后,因其与北宋末代皇帝钦宗为兄弟,故祧迁冀祖,与之居于同室。这样一来,在孝宗时,宋廷宗庙就出现了九世十二室的局面,宗庙之数严重偏离礼经之制,问题再次突显。于是,在孝宗去世后如何祔庙的问题上,宋廷又爆发了一场宗庙制度之争,一方为当时的宰相赵汝愚及陈傅良等一时名儒,而与之针锋相对的则是时在经筵的大儒朱熹。

太祖赵匡胤七世孙孝宗以高宗养子身份即位以后,帝位归还太祖一脉的血统,所以朝中将太祖定为宗庙始祖的呼声愈发强烈。淳熙五年(1178年)九月,在宰相赵汝愚的主导下,太常少卿曾三复上言批评王安石等熙宁礼官之失,建议“正太祖东向之尊”[3]875。然后皇帝下诏礼官集议,吏部尚书兼读侍郑侨上书,建议以太祖为始祖,其余仍循崇宁九庙制之旧。郑侨上书后,其建议得到当时的名儒楼钥、陈傅良等人的赞同,皇帝下诏批准后,郑侨又上一奏,陈述了将僖祖移出宗庙系统的建议:“臣等以为僖祖当用唐兴圣之制,立为别庙,顺祖、冀祖、宣祖之主皆祔藏焉如。此则僖祖自居别庙之尊,三祖不祔子孙之庙。”[3]877

郑侨的观点在当时占据主流,即实行九庙制,以太祖为始祖,太祖之下四昭四穆相对,至于太祖以上的世代,则单独建立别庙,以僖祖为尊,收纳太祖追封的四代祖先。但时在经筵的朱熹听闻这一消息后,立马呈入《祧庙议状》表示反对。在议状中,朱熹首先指出群臣所议论错误所在,他认为:第一,如果将太祖宗庙作为宗庙之祖,无论怎样处置太祖以上四祖的位置,在宗庙中都会出现祖先祔于后代之庙的情况。在举行三年一次的大祭——袷祭时,不在昭穆体系的僖祖四人只能旁祭别处,后代所居的位置比祖先要高,且在昭穆系统外建立别庙祭祀太祖以上四祖,其规格肯定不能超过太祖庙,如此便失去了尊祖之意。第二,太祖以上四祖是太祖所尊立,如果贸然取消他们在宗庙中的位置,则有违祖宗之法,有伤祖宗之情。随后,朱熹追溯周制,对宋代宗庙制度提出改易方法。他指出按照周制,宗庙当以僖祖为始祖,相当于周人始祖后稷,而太祖、太宗功业相当于文王和武王,故立其为世室,为永世不迁之主,且不迁之庙建议留下太宗、仁宗、高宗三位有大功于宋室之帝,并立世室,其中以太祖、太宗庙祧迁后世迁庙的子孙。并附贴强调:“兄弟传国者,以其尝为君臣,便同父子,各为一世,而天子七庙,宗者不在数中,此为礼之正法。”[4]723他还指出群臣所议的关键错误在于无故祧迁僖祖,将太祖定为宗庙始祖,打破了往常太祖、太宗同昭穆的旧制,但同昭穆的哲宗、徽宗兄弟和钦宗、高宗兄弟仍按旧制,那将相互矛盾。如此一来,即违反祖宗以来的九庙制,也违反上古以来的七庙制。

三、朱熹庙制设计的理念

朱熹事后在《别定庙议图记》中追忆自己上奏之事时说道:“然当日议状、奏劄出于匆匆,不曾分别始祖、世室、亲庙三者之异,故其为说易致混乱。”[4]3347张焕君先生曾据此推断朱熹晚年意识到自己的观点有错误①张焕君先生在《宋代太庙的始祖之争——以绍熙五年为中心》一文中,指出朱熹宗庙设计的纰漏:“再次,虽然以太祖、太宗为一世,同为穆庙,但哲宗、徽宗。钦宗、高宗皆是兄弟,却昭穆不同,前后标准歧异,自然难以服人。”同时在他绘定的表格中,将太祖、太宗都处于穆位。(张焕君:《宋代太庙的始祖之争——以绍熙五年为中心》,《中国文化研究》2006年夏之卷,第55页。)这与朱熹的原意明显是不同的,朱熹曾说“太祖为穆,擬周之文王为祖而祭于太庙第二室。太宗为昭,擬周之武王为祖而祭于太庙第三室。其太祖、太宗又皆百世不迁而谓之世室。”亦可参见朱熹在奏折中所立之表。(参见《祧议庙状(并图)》713-723页。)。

朱熹结合北宋宗庙的实际情况,利用儒家经典的古意,设计出一套新的宗庙制度。他所拟定的制度主要分为三个部分,即始祖、世室和昭穆庙,他参照王肃对周制七庙的解读,尊僖祖为始祖。同时为了解决宋朝所立不迁之主过多的问题,将比较庞杂的世室归为昭世室和穆世室,以太祖为穆世室之主,太宗为昭世室之主,仁宗、高宗并列穆世室。最后便是六亲庙。高宗先在亲庙昭穆序列中,待其迁庙时归入世室系统。如此便可符合七庙制的礼意。

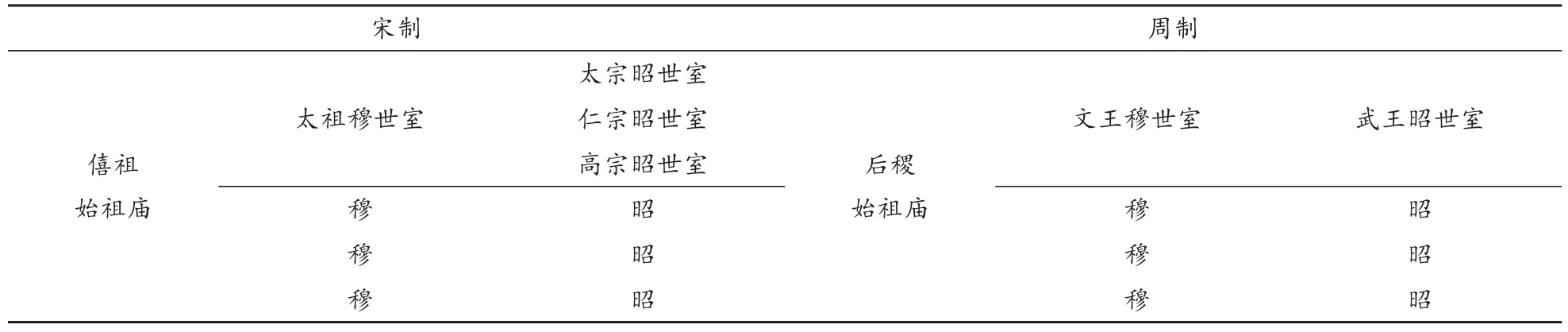

表1是笔者根据朱熹《祧庙议状》[4]713和《面奏庙议劄子》[4]725所拟。但在朱熹两篇奏文中,并没有详细地阐述这些概念,因此他才说自己的奏折“易致混乱”,而并不是如张焕君先生所言是朱熹意识到了自己的错误。根据《别定庙议图记》朱熹最后的补充:“而尝反疑前日之误,故今特故备著之,而别定两图,以见区区之本意云。”[4]3347可见朱熹对自己的学说经历了一个从肯定到怀疑最后又肯定的过程。朱熹事后在撰写的文章及与友人、弟子交往书信中,对于自己的理念也多有陈说。绍熙五年(1194年)庙议中,他与群臣争议最大之处当为以下两点:第一是宗庙中的始祖问题,即尊奉僖祖还是太祖为宗庙之主;第二是宗庙中的昭穆排列问题。

表1 朱熹的庙制设想

理解这两个问题之前,我们首先要整体分析一下朱熹宗庙制度的设计理念。先秦儒家经典中的宗庙体系主体是周代礼制。但是周代之制度无法考明,所以历代经学家对此争论不休。从汉代以来,礼官结合对于经典的理解以及现实的情况,形成了一套弥合经典但仍有一定出入的庙制。魏晋以来,庙议中相较于经典和现实的冲突,礼官们往往选择通过前代故事来满足现实改易的需要。但宋儒有更高的追求,那就是轻视汉唐而直追三代,正如朱熹所说:“国初人便已崇礼义,尊经术,欲复二帝三代,已自胜如唐人,但说未透在。直至二程出,此理始说的透。”[5]4020宋代历次庙议中,很多儒者都以周代宗庙制度作为参照。王安石的方法实际就代表其“新学”对周代庙制的理解。王安石荆公之学和朱熹继承二程一脉的学说,虽然有所区别,但其在源头的追求上其实是一致的,那就是对于三代之治的追寻。

具体到宋朝宗庙祖庙问题,上文已详述了北宋时期的争论。但如果回溯到周制,后世经师对周代庙制虽有五庙、七庙之争,但是在宗庙始祖问题上,是没有争议的,即后稷是周人宗庙之祖。但郑玄解经时,划分出“始祖”和“太祖”两个概念,王肃模糊了这一概念。加之秦以后,王朝的奠基者大多出身低下,始祖难以对应经典的“始封”的概念,所以始祖、太祖混为一谈。唐末赵匡的新春秋学强调“始祖”及其对应的“始祖庙”之概念,指代王朝的受命者之庙[6]。王安石、朱熹的观点实际都是对赵匡新春秋学说的延续,因为他们都强调以僖祖为宗庙之主,强调在宗庙祭祀中的尊祖之意。朱熹在事后回忆熙宁庙议时说道:

至熙宁,章衡上疏论“僖祖不当祧”,想其论是主王介甫,然其论甚正。介甫尝上疏云:“皇家僖祖,正如周家之稷契,皆为始祖,百世不迁之庙。今替其祀而使下祔于子孙之夹室,非所谓‘事亡如事存,事死如事生’。而顺祖宗之孝心也。”此论甚正。[5]3039

朱熹对王安石的尊祖之意深表赞同。朱熹在学术上承袭二程,二程在这一问题上坚定地支持王安石。在程颐《禘说》中,曾反驳当时所流行的以功业为根本的学说道:“本朝推僖祖为始,已上不可得而推也。或难以僖祖无功业,亦当祧。以是言之,则英雄以得天下自己力为之,并不得与祖德。或谓:灵芝无根,醴泉无源,物岂有无本而生者?今日天下基本,盖出于此人,安得为无功业。”[7]670朱熹高赞此言:“天下百年不决之是非,于此乎定矣。”[4]3924对于朝廷中“僖祖无功德”故不当为始祖庙,否定僖祖功业的说法,他举例驳斥道:“且如秀才起家贵显,是自能力学致位,何预祖宗?而朝廷赠官必及三代。如公之说,则不必赠三代矣。”[5]3491可见朱熹十分强调尊祖。

朱熹在庙议中对昭穆的理解又分为两点:第一是朱熹坚持昭常为昭,穆常为穆的宗庙祧迁机制;第二是坚持“兄弟异昭穆”的宗庙排列,将太祖太宗、哲宗徽宗、钦宗高宗放在不同的昭穆位置。

关于前者,朱熹在《禘袷议》一文中有详细陈说,华喆在《父子彝伦:北宋元丰昭穆之议再评价》一文第三节《朱熹对于元丰昭穆议的回应》已经有详细的论述和总结,现引述其观点如下:朱熹继承了北宋元丰昭穆之议时何洵直等人的观点,坚持宗庙的昭穆位置是固定的,新帝祔庙,填入对应的昭穆序列即可。而不是动态的昭穆变动[8]。朱熹主要追求对儒家经典的解读,他曾根据《左传》的世系,推导得周代文王是穆,武王是昭,“则昭穆是万世不可易”[5]3011。朱熹的出发点是经典中的周制,周代宗庙制度中昭穆顺序是不变动的。虽然历代执行过程中,宗庙的昭穆变动早已偏离周礼的精神,施行便于操作的做法,即昭穆随着新王的祔庙而变动。而朱熹主张改变北宋宗庙昭穆祧迁的制度,恢复周制,恢复古礼的做法。

第二点则是朱熹坚持兄弟异昭穆。昭穆问题在宋儒的观念中,牵扯到的不仅是宗庙中祖先的排列顺序,其蕴含的问题涉及到宋儒所讲的“治道”。正如朱熹在《论语精义》记述了宋儒范祖禹之言:“正昭穆,以正父子君臣,则人伦明,至王道从此始矣。”[9]113如他在上皇帝议状中所讲:“兄弟传国者,以其尝为君臣,便同父子,各为一世。”[4]723这与朱熹主张的纲常观念是一致的,他主张“君为臣纲”,兄弟二人虽然均为皇帝,但是弟弟却曾为人臣,如果在宗庙中将其放在同一位置上,则有失尊卑之意。朱熹“兄弟昭穆异”的观点继承自程颐,有人问程子:“兄弟相继,如何?”程子曰:“此皆自立庙。”[7]310因此,朱熹坚持经义中“兄弟异昭穆”的做法,以体现“君为臣纲”的尊尊之意。

四、宋儒礼议的时代性

朱熹对于宋代宗庙紊乱的情况提出了理想化改革意见,宁宗皇帝一度被朱熹所打动,但是最终并没有采纳朱熹的建议。朱熹的主张未被采纳主要有以下两点原因:

第一,朱熹的礼制设计主要依据于经典的记载,参照周代圣王制度对现实庙制进行调整,以求合于礼意。但是他的设想与现实的宗庙制度有很大的差异。首先,周代宗庙每一庙主祭祀有单独之建筑,始祖庙居东,而其他宫殿南北相对排开。到了宋代,宗庙变为同庙异宫,皇帝神主摆放在不同的屋室中向东一字排开,因此昭穆区分在宗庙中并无体现,只体现在袷祭的神主摆位上。其次,按照朱熹的设计,完全模仿周代宗庙制,僖祖对应后稷、太祖对应文王、太宗对应武王,但周由诸侯升为天子,宗庙中的顺序按辈排列,且始祖后稷不入昭穆。而宋代的四祖是被太祖追封的,而僖祖本处于昭穆序列中,他升为始祖时,按这种模式套用就会有缺位。在袷祭时,会因为一个昭位缺失,形成“父穆子昭”的局面,与“父昭子穆”的礼制传统难以弥缝。最后,朱熹为强调己意,主张:“昭穆本以庙之居东居西,主之向南向北而得名,初不为父子之号也。必曰父子之号,则穆之子又安可以复为昭哉?”[4]3341他认为在宗庙中以昭穆划分父子关系的说法并不准确。但传统的执行方式都是基于新即位的皇帝,父为穆,祖为昭,一直动态变化,且成为制度常态。同时,朱熹坚持兄弟异昭穆的做法,虽然经典中有对应的案例与解释,但是兄弟昭穆相同的方式是晚唐五代以来一种比较固定的做法。因此朱熹的设计想要改变传统观念,即使符合经典之意,但难以扭转现实礼制习惯的惯性,过于理想主义了。

第二,朱熹的设计无法满足宁宗和宰相赵汝愚的现实礼制需要。宗庙制度不仅仅关乎祖先在宗庙中如何排列的问题,还蕴含着当朝帝王受命于祖的政治合法性。而南宋帝位传承有其特殊性,宋初政权在赵匡胤去世后,即由太祖一系转移到太宗一系,一直到南宋高宗绝嗣,帝位才重新传回太祖一系。南宋高宗朝董弅等人就主张以太祖东向为宗庙始祖,这实际已经反映了当时士大夫思太祖的观念,但高宗为太宗一系,如果以太祖为东向,那么太宗在宗庙中的地位相比于太祖会变低,自然会全力阻止。到了孝宗淳熙元年,太祖后裔孝宗意图正太祖东向之位,最终因太上皇高宗的潜在压力不得不放弃。到了宁宗时,权力已经完全过渡到太祖子孙手中,时任右相的赵汝愚为宋太宗长子赵崇德的七世孙,宋代自立国始,采取严防宗室的措施,宗室为官必须小心翼翼,赵汝愚在当时便因宗室身份受到非议,何况他还与当朝皇帝不是一个世系,虽然他与朱熹同处理学阵营,但他选择旗帜鲜明的支持宗庙中以太祖东向的说法,来规避政治危机①对于赵汝愚在庙议的身份,可参见殷慧、肖永明:《学术与政治纠结中的朱熹祧庙之议》第二节《私欲和学术局限——对赵汝愚的批评》,《湖南大学学报(社会科学版)》2009年第4期,第24-26页。。以至于朱熹抱怨道:“赵子直又不付出,至于乘夜撤去了僖祖室。”[5]3492与此同时,将僖祖东向定为始祖的关键人物是王安石。南渡以来,南宋士大夫对北宋亡国的反思,多将其归于王安石、蔡京等人的误国,而现行庙制主体仍延续王安石、蔡京设计的老路线,必须加以扭转,而朱熹的方案中很多沿袭王安石的做法。所以朱熹的方案根本无法改变朝中的主流意见。

绍熙五年庙议以朱熹失败而告终,朱熹也以祧庙之议上书自劾请辞,虽未获允许,但其渐渐远离了权力中枢。朱熹对于绍熙庙议,始终存在许多不满,在其语录中对于此事反思甚多。对于与其对弈的众人,朱熹最大的不满就是他们不求礼意。朱熹曾指责陈傅良说:“道君举说几句话,皆是临时去捡注脚来说。某告之曰:‘某所说地,都是大字印在那里底,却不是注脚细字。’”[5]3493陈傅良也是南宋儒学大家,他与朱熹在政治上同被韩侂胄斥为伪学,他们之间亦私交甚密,但他们在对待经典态度上有很大的差别。朱熹是古礼古制的推崇者,他追慕经典中的圣贤之制,并且企图将其圣贤之意贯彻于当代之制中。而陈傅良等儒者一般被认为是事功学派,他们更看重将儒家经典作为现实依托,以其作为解释自身政治学说之依据,据陈傅良《僖祖太祖庙议》一文中[10]375-378,以诗《清庙》为祭祀文王之专乐,武王无专乐,由此推论文王为周人祭祀之始祖,而文王之上世代用别庙祭祀。他的推论明显忽略经典,漏洞百出以附和当下。朱熹与陈氏的矛盾恰好也是宋代儒者争论的一个镜像。宋代政治被誉为士大夫政治,士大夫之间公理之争并非为私欲而争,只是对于经典身份的理解不同,朱熹讲求用经典古意治世,而陈傅良更讲究经典为现实服务。朱熹曾说道:“今日偶见韩持国庙议,都不成文字。元祐诸贤文字大率如此,只是胡乱讨得一二浮辞引证,便将来立议论,抵当他人,如何当得王介父?”[5]3494在南宋整体批判王安石的思潮下,朱熹对于王安石是十分赞赏的,主要因为王安石的庙议论述符合经义主旨,而他认为韩维等学者对于经典之意理解是支离破碎的,并没有领悟到经典的内核精神。而王安石与朱熹,他们虽然政治身份、学术理念不同,但是其目的都是恢复圣贤之制。余英时先生在《朱熹的历史世界》一书中,指出自中唐古文运动以来,儒者中出现一股“推明治道”的思潮,以治理天下为士大夫之己任,以求重建人间的秩序[11]。而从王安石到朱熹,都是这一理念的践行者,因此他们着眼的是礼仪制度背后的圣贤之意。

宋代庙议最核心的问题是僖祖和太祖谁为始祖的争论以及太祖以上世系在宗庙中如何处置。王安石、程颐、朱熹立足于僖祖的基础是经典中的圣贤之制,强调尊祖之意,在当代庙制同堂异室的基础上,将所有祖先纳入宗庙系统中。而以太祖为始祖的众臣,则看重现实功业,宗庙只需从太祖始,而为其做理论支撑的,则是汉代以来经学解释与制度实践。如北宋主张以太祖为始祖的名儒司马光坚持以汉魏旧制作为自己宗庙制度讨论的依据。他认为:“自汉以来,天子或起于布衣,以受命之初,太祖尚在三昭三穆之次,故或祀四世,或祀六世,其太祖以上之主,虽属尊于太祖,亲尽则迁。”[1]4810这也是宋儒两种不同历史观的体现,王安石、朱熹等人追慕三代,希望遵循圣人的意志。而司马光等人更强调汉魏乃至唐代可考的制度,从中寻找“故事”,作为本朝制礼的依据。这种传统早在汉代经学地位树立之始,在议论朝政时,“经学”和“故事”便已成为儒臣引据的主要来源,但后来的大多时代,经学因现实的需要被曲解,离经典本意越来越远。历代学者一般是挑选有益于自己的经学说法,来满足现实的礼制需求。到了宋代,由于赵宋王朝对士人的优待,儒学士大夫的地位上升,士大夫以国家治理为己任,面对宋廷宗庙无序的局面,礼议在他们参与下十分频繁。但礼制争论与政治之争纠缠在一起后,礼议不仅只依靠经学解释的正确性而取胜,现实的政治需求往往影响更直接。尤其北宋晚期自熙宁变法以来,朝廷中复古的呼声越来越高,比拟周制的庙制设计一度因王安石得势而实现,但随着时势的转变,到朱熹时,已经不具备实现其理想的现实条件。

而对于朱熹庙议的评价,后人也出现了两种倾向。明末清初的大儒王夫之在其《宋论》中评论朱熹庙议时曾说道:“朱子欲复斯世于三代,言之详矣。独于祧庙之说,因时而立义,诚见其不忍祧也。则后之言礼者,又胡忍以喋喋辩言,导人主以薄恩邪。”[12]230王夫之站在儒者的立场上,高度赞扬了朱熹在讨论庙制时,试图恢复三代礼义,看重礼义所寄托的情感。而清儒杭世骏在《汉书疏证》①《汉书疏证》作者原佚,有藏书者疑题为沈钦韩,经董恩林先生考证,作者实际为清儒杭世骏。参见董恩林:《佚名〈史记疏证〉、〈汉书疏证〉作者考——兼论杭世骏〈史记考证〉的性质》,《历史研究》2010年第3期。一书中则谓:“晦庵独以伊川曾是王介甫之说,而犹力主僖祖之议。则胶柱鼓瑟而不适于时,党同伐异而不当于理,愚固不敢以为然也。按王安石强尊僖祖,人无知愚皆知其非,而程颐是之、朱熹宗之,岂号称道学别有肺肠乎?”[13]85他从制度发展的层面,将王安石、朱熹、程颐宗周制的观点看作是道学家别有用心。王学、程朱学曾被韩侂胄斥为“道学”“伪学”,这是朱熹学说遭遇的困厄,但以此揣测朱熹的意图,则过于绝对化。朱熹晚年倾尽全力编撰《仪礼经传通解》,就是在屡次碰壁之后,自觉需要编纂一部礼书为世人所参考,实现其礼治之理想。在黄幹为其做的行状中,记载了朱熹临终前的场景,载曰:“门人侍疾者请教,先生曰:‘坚苦。’问《温公丧礼》,曰:‘疏略。’问《仪礼》,颔之,已而坐整冠衣,就枕而逝。”[14]1491朱熹临终前念念不忘的仍是《仪礼》,圣王古礼,无疑是朱熹毕生的追求。