筝乐作品中四川汉人民间音乐元素的统计与思考

2022-07-27许琳琳

许琳琳

(四川音乐学院,四川成都 610021)

一、筝乐创作与地方民间音乐元素

民间音乐赋予古筝以深厚的文化意蕴,为古筝乐曲的创作提供了灵感源泉。而古筝作为传统器乐的优秀代表,汲取民间音乐的营养,能更好地彰显中国民族文化的魅力。古筝艺术的繁荣发展深受地方文化、地方民间音乐的影响。许多作曲家都从地方民间音乐中汲取养分,从中找寻创作素材和灵感。

以地方民间音乐元素作为筝乐创作的核心材料,是当代筝乐创作的一种重要方式。这种方式使筝乐作品具有明显的地方音乐风格。运用地方民间音乐为创作素材的筝曲在陕西、山东、河南、潮州等筝派中均有所体现。从地域筝派的成因来看,筝与地方民间音乐尤其是与地方戏曲之间有着密切联系。很多传统筝曲本就脱胎于传统民间音乐。例如,陕西筝曲蕴含丰富的地方民间音乐元素,部分陕西筝曲从当地民间音乐秦腔、迷胡、碗碗腔、西安鼓乐中汲取营养,对民间音乐元素进行提炼与改编,从而创作了大量具有陕西地方风格的筝曲。陕西筝曲的形成极大的依赖于对当地戏曲音乐元素的吸取,秦腔苍凉悲壮的风格从源头上塑造了陕西筝曲悲情的叙事和演奏风格。而山东筝曲则大量吸收了鲁地的“民间弦索合奏”“吕剧”“琴书”等艺术形式,因此具有地道而典型的山东特色。再比如河南筝曲,其“可以说是直接来自民间说唱音乐和戏曲音乐,它是在河南大调曲基础上发展起来的。”相似地,潮州筝曲也是从潮州民间音乐“弦诗乐”“细乐”中逐渐独立出来的,受到当地潮剧唱腔的影响,逐渐形成了潮州筝派。

不难看出,地方民间音乐对筝派的形成有着举足轻重的意义。因此,具有四川特色的筝乐作品对于整体四川古筝艺术的发展具有重要意义。四川地域风格的筝乐作品必须扎根于四川本土文化,反映四川地域风貌、人文风情,符合当地的风俗习惯、语言环境,才能形成具有四川地域特色的筝乐表达。

四川汉人民间音乐灿若星河、种类繁多,它包括四川汉人民间歌曲、民间歌舞音乐、民间说唱音乐、民间戏曲、民间器乐五大类。20世纪70年代开始,许多川籍作曲家及热爱巴蜀文化的音乐人纷纷用音乐来表达他们对四川的赞美,结合现代作曲技术将四川汉人民间音乐元素融合进筝曲中,创作出具有四川地域风格的筝乐作品,借用筝乐语汇来传播四川汉人民间音乐的精髓。这些筝乐作品使得四川汉人民间音乐以筝乐的形式继续发展与传承,而其中蕴含的四川民间音乐元素也让相关筝乐作品焕发出独特魅力。

二、筝乐创作中的四川汉人民间音乐元素统计

四川汉人民间音乐既有丰富多彩的民歌、传承千年的川剧、又有充满生活情趣的民间歌舞等。这些极具四川特色又深受四川人民喜爱的民间艺术是民族音乐文化的瑰宝。

20世纪70年代后,涌现出一批成长、生活在巴蜀大地,热爱巴蜀文化的作曲家、筝乐人。他们熟悉这一方水土、一方民情、一方音乐,并通过音乐来表达他们对巴蜀大地的热爱与赞美。例如,1973年何成育参与创作的古筝、二胡重奏《剑门春意浓》《千里川江》都运用了四川民间歌曲元素;龙德君于1980年以“川江号子”为素材创作而成了古筝独奏曲《川江船歌》。1980年代后期,邱大成、徐晓林夫妇,以四川地方音乐为素材,创作了大量具有四川地方意韵的筝乐作品,其中组曲《蜀乡风情》中的《晨歌》以及《绣荷包》《赶场》《闹春》分别借鉴了四川汉人民间歌曲以及民间器乐曲中的部分元素。筝曲《绣荷包》将原民歌旋律大幅度地移植到筝乐创作中,通过纵向多声写法,使原本单一的旋律线条更丰满,听觉上更具立体效果。将原民歌旋律移植到筝曲中,通过旋律的多次变奏、加花及演奏手法的变化,丰富了民歌的表现力,也保留了原民歌旋律的本貌,旋律曲调充满浓浓的四川地域风格。徐晓林的《情景三章》(1989年)中的第二章《竹枝情》,借鉴了四川汉人民歌“竹枝词”的题材;其创作的《倚秋》(1987年),采用了四川“清音”音调,并效仿说唱音乐“夹叙夹唱”的表现方式;又如其创作的古筝独奏曲《花月调》(1987年)则借鉴了“四川扬琴”中的“月调”,再加花创作而成。

进入21世纪以后,邱霁创作了筝与川剧打击乐《闹台》(2010年),原为四川民间曲牌,根据川剧传统音调改编、融合四川扬琴、川剧高腔及川剧锣鼓等音乐元素,使乐曲具有浓郁的巴蜀特色。林怡创作的筝曲《思秋赋》(2003年)、《丑戏》(2008年)分别运用了四川地方民间歌曲与戏曲的素材,《思秋赋》由“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的诗意有感而作,乐曲动机具有四川民歌的特点;《丑戏》则是用古筝现代技法与特效音响来展现川剧丑角的夸张表演。2010年杨晓忠创作的筝独奏《蜀锦图》,以四川蜀锦艺术为创作背景谱写而成,作品音阶调式从四川民俗中的“清音、花灯,蜀宫舞乐”等多种音乐中找寻素材,通过琴鸣蜀音展现蜀中情景、蜀中情韵。2014年肖超创作的筝三重奏《乐蜀》,根据四川汉人民歌、川剧锣鼓元素提炼创作而成,《乐蜀》部分旋律音高虽也取材自四川民歌,但与《绣荷包》不同的是,它将三首民歌《太阳出来喜洋洋》《黄杨扁担》《槐花几时开》中的旋律片段进行改编,将原本民歌的旋律节奏碎片化,作曲家认为这种“随机性的扩大或收缩”会让人在听觉上产生一种似像非像的感觉,却又充满四川地方音乐风格,在借鉴民歌旋律的同时,用古筝重奏的形式丰富音乐表现形式。《乐蜀》中的四川民歌旋律在三个声部间穿插游走,各自独立但又紧密结合在一起,就仿佛是四川劳动人民在山间劳作时互相对唱,为繁忙的农务增添趣味。作品快板用古筝现代音响效果来模仿川剧锣鼓的节奏与音响,并加入现代爵士的节奏型,将传统与现代结合,充满律动,活泼轻快的节奏恰似蜀地人们乐观积极的性格,以筝音弹拨蜀乐,让听众感受到音乐的快乐,蜀音绕梁,令人乐不思蜀。筝重奏《乐蜀》增加艺术表现力的同时,丰富了民间音乐的表现形式,是民间音乐与现代音乐的有机结合。

近几年又有一批青年作曲家为四川地域风格筝乐作品注入新力量,如2016年张志亮创作的古筝独奏曲《浅花吟》,旋律素材取自于四川清音。周桃桃的《龙门阵》也借鉴了四川汉人民歌元素,另外她还创作有筝与小乐队《梭梭岗》,此曲素材取自川剧《别洞观景》、川剧高腔“梭梭岗”一曲牌。另外,吴健创作的筝乐演奏剧《太阳祭》《巴山夜》《境》《锦官城锣鼓》也采用了部分四川汉人民歌、四川汉人戏曲元素作为音乐素材。《锦官城锣鼓》里有四川最具辨识度的“龙丑龙壮工壮工壮,才而来太次来太……”的声音符号,运用古筝现代特效技法模拟川剧锣鼓的音响效果和节奏律动,古筝演奏时不同捂弦深浅所造的声声“锣鼓”如同榫卯对位般穿插交错,亦如蜀地人人热衷的麻将对弈,四人相互听吃杠碰,其乐洋洋,趣味徒生。2021年陈哲创作的筝重奏《麻辣九宫格》借鉴了川江号子的曲体、旋法、节拍节奏以及领(唱)、和(唱)之间横、纵向构成关系等音乐特征,以群筝的多声部组合形式来模仿巴蜀地区船工纤夫的劳作方式;其2022年创作的筝协奏曲《曼声长歌》则借鉴了四川汉人民歌的音高特征,并运用川南地区“降徵音”的特殊音调,乐曲歌颂了生长于巴山蜀水的宜宾儿女赵一曼的英雄事迹。

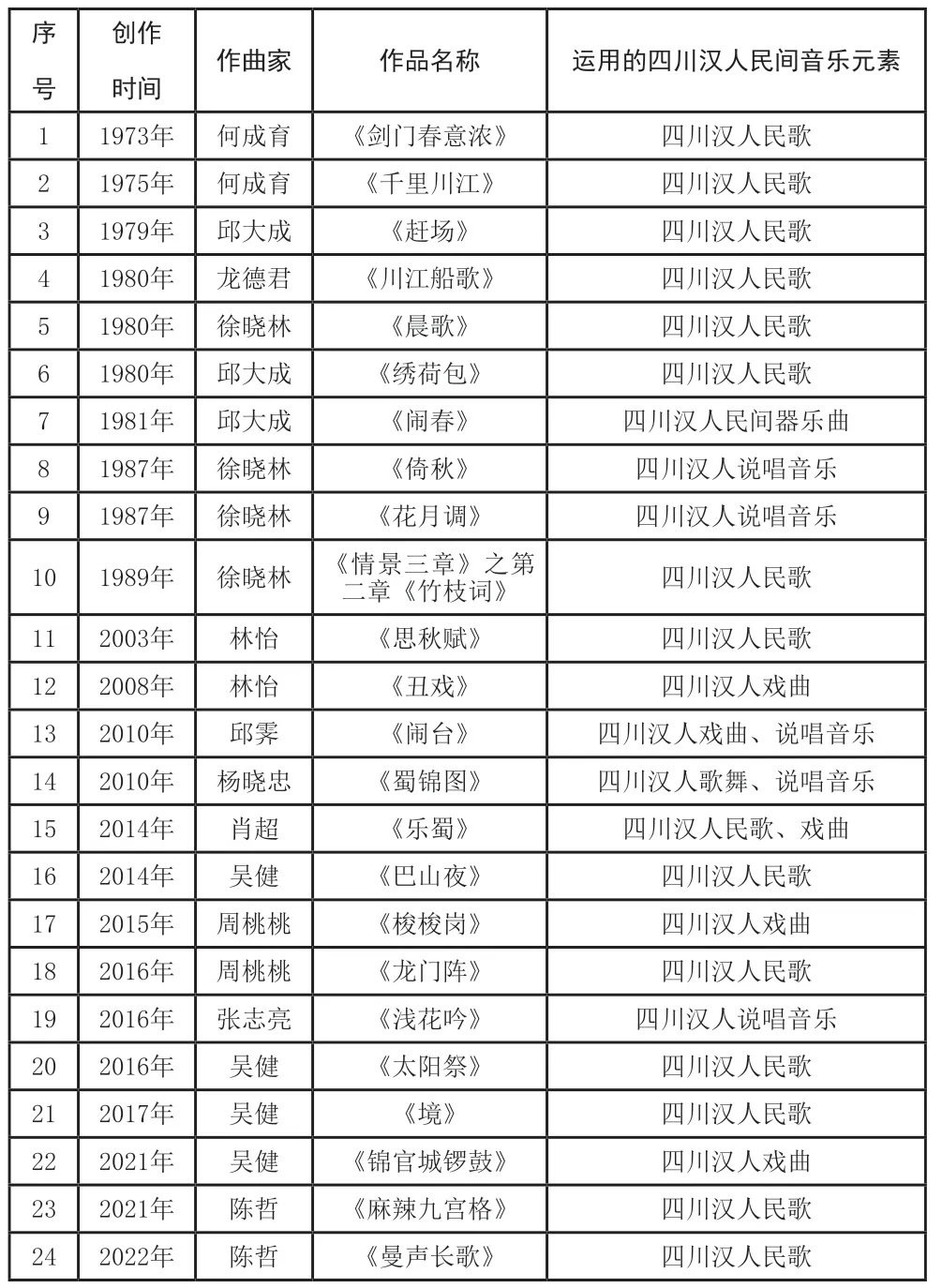

表1(文末)对上述筝乐作品的创作年代、作曲家及运用的主要四川民间音乐元素进行了总结。由此可见,四川汉人民间音乐是现代筝乐创作宝贵的艺术素材和灵感源泉。梳理这些筝曲中的民间音乐元素有助于演奏者更好地演绎和研究这些曲目,也为后来者创作具有四川特色的筝曲提供了指引和方向。

表1 20世纪70年代后以四川汉人民间音乐为创作素材的筝曲

三、案例分析:《乐蜀》对四川汉人民间音乐元素的运用

《乐蜀》是指挥家、作曲家肖超于2014年创作的一首筝三重奏作品。作曲家将《槐花几时开》《太阳出来喜洋洋》《黄杨扁担》这三首熟悉的四川民歌旋律运用到筝乐创作中,赋予作品以“巴蜀”气韵,意在描绘一幕幕蜀地秀丽的风景。全曲分为引子、慢板、快板、华彩段四个部分。引子(1-13小节)、第一部分慢板(14-38小节)中筝一声部旋律素材取自四川汉人民歌《槐花几时开》。紧接着18小节筝三声部的旋律素材取自四川汉人民歌《太阳出来喜洋洋》。19小节筝二声部的旋律素材则取自四川汉人民歌《黄杨扁担》。第二部分慢板(39-68小节)是个转调乐段,47小节展开的旋律为第二主题,这段旋律采用中国传统五声调式进行,通过古筝左手按滑音的润饰使音高发生改变,起到了以韵补声的效果,丰富了乐曲表现力。乐曲55小节主题转调,大量不同调式的变化使和声、色彩发生改变,增加了音乐的感染力与表现力。此曲采用复调创作手法展开,三个声部互相模仿对位,民歌的旋律在三个声部间徘徊,使音乐听起来更有空间感。第三部分快板(69-148小节)用古筝现代特效音响模仿川剧锣鼓的节奏及音响,并大量运用非功能性的均分律动和非均分律动的对位,使它们在不同的声部间出现。114小节长摇线条的旋律表达,又加入低声部非均分律动的重音,又有擦击琴弦的特殊音响,这三种音色的强烈对比相互冲击,充满张力。华彩段落(149-159小节)乐曲在快速十六分音符与刮奏的推动中推向高潮、环环相扣,最后在富有节奏型的大撮声中戛然而止。

不仅如此,《乐蜀》快板运用古筝现代特效技法模仿了川剧锣鼓的节奏、音响,使得乐曲更具表现力和感染力。《乐蜀》第69小节中筝一声部的“闷扫码左低音”是模仿川剧锣鼓中铰子这一打击乐的音色,即川剧锣鼓汉字谱中的“尺”;筝二声部的“闷扫码左高音”是模仿小锣的音色,即汉字谱对应的“乃”;筝三声部的“滑弦”是模仿小锣与铰子同时发声,即汉字谱对应的“才”;“指扣琴板”是模仿的板鼓,即汉字谱对应的“打”。古筝模仿川剧锣鼓节奏音响的方式极大地丰富了筝曲的表现力。

四、关于筝曲创作融合民间音乐元素的思考

古筝作为深受广大人民群众喜爱的民族乐器,本就是由民间音乐孕育而生,它肩负着传承中国传统文化的使命。近现代以来,古筝因其宽广的音域和独特的韵味深受作曲家的青睐。本文总结、梳理了作曲家基于四川汉人民间音乐创作出的具有四川地域风格的筝乐作品,这些作品将四川民间音乐的音高、调式、旋法、节奏、织体、风格等艺术特征与现代创作技法相结合,对民间音乐旋律、曲调进行加花、变奏,不断推陈出新。不仅如此,这些作品结合了古筝乐器特性与演奏技法特点,对原生态民间音乐元素进行筝乐化,用古筝演奏将原汁原味的民间音乐得以呈现。这种将民间音乐筝乐化的方式,不仅推动了古筝的发展,还为民间音乐的普及与推广起到了积极的作用。

古筝艺术随着时代的发展,在演奏技巧、音乐风格、表现形式上呈现现代化、多样化的特点,许多古筝演奏者、研习者都忽视了对传统民间音乐的学习和了解。笔者认为,作为新时代文艺工作者,应当加深对传统民间音乐的重视程度。例如:可以从学习地方戏曲开始,由浅入深,学习演唱川剧,在唱的同时增强乐感以及领会戏曲“行腔”的方式,从而在筝乐演奏中更好地把握“韵”。这样一来不仅对自身专业有提升,还能多方面了解接触不同形式的传统音乐,循序渐进产生兴趣,掌握不同形式民间音乐的艺术风格和特征。在此基础上,古筝演奏者还应加强对作品文化内涵的理解,不断提升自身的文化积累和审美层次,才能真正实现中华民族音乐的传承与发展。