巴山情歌源流与特征探析*

2022-07-27陶清

陶 清

(四川音乐学院,四川成都 610021)

笔者利用寒暑假在川东北地区,特别是巴中市、通江县、南江县等地作了田野调查。在对当地红色歌曲的调研过程中,被当地人们传唱的情歌所吸引,它质朴而瑰丽,让人惊喜不已。在当地文化馆的帮助下,笔者采访了民间艺人,搜集了音响资料和情歌集等。现就其源流与特征作初步探析。

一、概述源流

巴人善歌舞,诗词歌赋中多有记载。杜甫的《暮春题游泳瀼新赁草屋五韵》有提到“万里巴渝舞,三年实饱闻”。白居易的《郡中春宴因赠诸客》有更生动地描绘“是岁时二月,玉立布春分。冉冉趋乐府,蚩蚩聚小民。薰草铺坐席,藤枝注酒樽。中庭无平地,高下随所陈。蛮歌声坎坎,巴女舞蹲蹲”。《汉乐府》收录的《竹枝词二首·其二》“楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。今朝北客思归去,回入纥那披绿罗”。更有广为传唱的《竹枝词二首·其一》“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴”。而今,在这里巴山“背儿歌”“茅山山歌”都被选入了国家非物质文化遗产。这里自然环境奇特,山高雾浓;这里民风淳朴,多情好客。好山好水间,人们传唱着美妙的歌曲,其中有许多情歌。

中国情歌源远流长,自不必说“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”这是我国可查的最早的民间恋歌,收录在《诗经· 周南》。有多少脍炙人口的优美歌曲都来源于民间情歌,像 陕北民歌《走西口》,即用浓郁的地方腔调唱出了真情,又记录了特殊历史情境下的生活情感状况。又如云南小调《小河淌水》,那一句“山下小河淌水,清悠悠……”潺潺流水间,清风徐徐中流露的情感含蓄而真切。刘半农的艺术歌曲《叫我如何不想她》,是他长期的田野工作,汲取民间精华之作。从民间到象牙塔;从田间地头,到音乐大厅;从山野村夫,到艺术家歌唱家。不同的舞台演绎着同样的情感,不同的表达,传承着艺术的魅力。巴山情歌就是这璀璨文明中的一缕丝线,给民间音乐增添了特有的色彩。

二、音乐特征

《乐记·乐象篇》云“诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之。”诗、舞、乐自古三位一体地存在,“随着历史不断地演变,诗、音乐、舞蹈三者逐渐分离”。情歌是民间的声乐艺术,是词曲的结合体。巴山情歌多为口传心授,也有记载下来的,但多为歌谣集,既只有歌词。这与传唱者的文化水品有关,也与歌曲本身有关。如笔者采访“茅山山歌”传承人袁继芳老人家时,他的一些高音甩腔、拖腔、滑音等,就是很难准确记谱。

(一)歌词特征

巴山情歌歌词具备诗歌的特点,也有自己的特色。

1.多以哥、妹、姐作为称呼,如《牛吃青草姐含羞》“郎在山上滚石头,姐在山下放花牛,牛不抬头吃青草,姐不抬头面含羞。”又如《巴山妹儿巴山哥》“巴山那个妹儿巴山哥,巴山那个歌声笑声洒满坡……”又如《贤妹长得一枝花》《只爱贤妹好人才》等。

2.多用比兴的手法。“兴者,先言他物,以引起所咏之辞也”,巴山情歌先描述风景或者劳动场景,含蓄优美,如《黄杨扁担》“黄杨扁担软溜溜,挑一挑百米下柳州,人人说柳州的姑娘好,个个姑娘会梳头。大姐梳一个盘龙髻,二姐梳一个茶花纽。只有三姐梳得巧,梳一个狮子滚绣球。”

3.运用夸张的修辞手法,直抒胸襟。如《想哥想得肝肠断》“想哥想得肝肠断,望歌望得眼睛穿;铁打肝肠会想断,铜焊眼睛会望穿”;夸张的手法,感情真挚,直抵人心,同时表现了劳动人民的幽默可爱。

4.质朴大方。“菜籽花开(么)满地黄,小妹想郎心发慌,想约郎赶花会呀,蜜蜂耳边嗡嗡唱,菜花那个接角呀,抓连抓,耍个那个通宵不回家……”先起兴:“菜籽花开么满地黄”。后面的歌词就让人面红耳赤了:“小妹想郎心发慌”。但又能窥见羞涩之情:“蜜蜂耳边嗡嗡响”。歌词运用了贴近生活的事物,显得质朴而真切。表达情感直接,但是蜜蜂嗡嗡响又运用了较为细腻的心理描写。

5.多段体。有的多段体为对唱形式,如词例一所示,这样的对唱多段体还有《万年铁树要开花》《黄花楼》《四季花儿红》《巴山妹儿巴山哥》等。还有一种多段体的形式多为后来根据民间词牌或者已传唱的民歌填词而成,但这种多为文艺创作,篇幅较长,这里就不再赘述。

词例一:

女:吔!清早起来把门开哟,一股凉风吹进来,凉风凉面不凉哟,哥哥身暖热胸怀。

男:吔!我同情妹隔座山哟,天天想见难上难,等到二天山搬走哟,你也往来我也来。

女:吔!清早起来去上梁哟,梁上有口好堰塘,堰塘里头鲤鱼跃哟,妹妹塘边等郎来。

男:吔!我同情妹隔座岩哟,金花银花落下来,金花银花我不爱哟,只爱贤妹好人才。

(二)音乐特征

巴山情歌因为其环境的影响具有独特的音乐魅力。同时,也因为历史原因,在流变中,有融合与丰富。

1.依字行腔

笔者认为巴山方言本就具有音乐性。在说话时,声音时高时低,时而甩腔,时而拖腔。以感叹句“那~娃儿才是的哟”为例。一个“那”字的音向上抛得比较高,“娃儿”音向下滑,这样就如同形成一个抛物线;“哟”的拖腔音低而长。而巴山情歌的形成本就是从语言上发展而来,把语言的特点夸大,于是腔随字走,依字行腔,和谐自然,浑然一体。

2.时常运用拖腔

在米仓山脉,山高雾浓,闻其声不见其人,大有“闻歌始觉有人来”的诗情画意。打个招呼,音拖得老长,回音在山间回荡,遥相呼应声也在山间回档,不自禁地形成了“对唱”或“合唱”。袁吉芳老先生引以为傲的就是他的甩腔,音高而长,似乎可以穿透云雾,穿越山谷,直抵人心。笔者曾试着记谱,主旋律可以记下来,然而这绚丽的拖腔,却很难用五线谱或者简谱记录下来。同为情歌,它与江南小调相去甚远。一方水土一方人,巴山情歌展现了歌与土地的交融。

3.再创作后的多样性

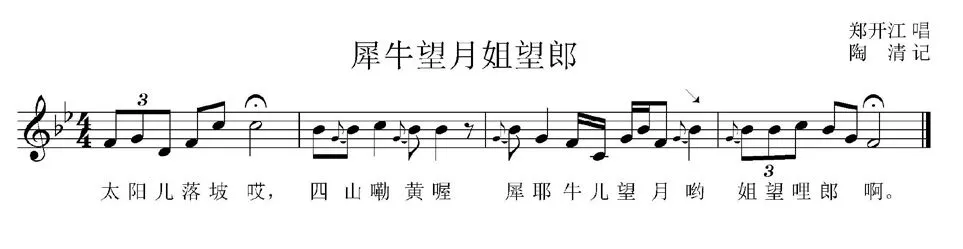

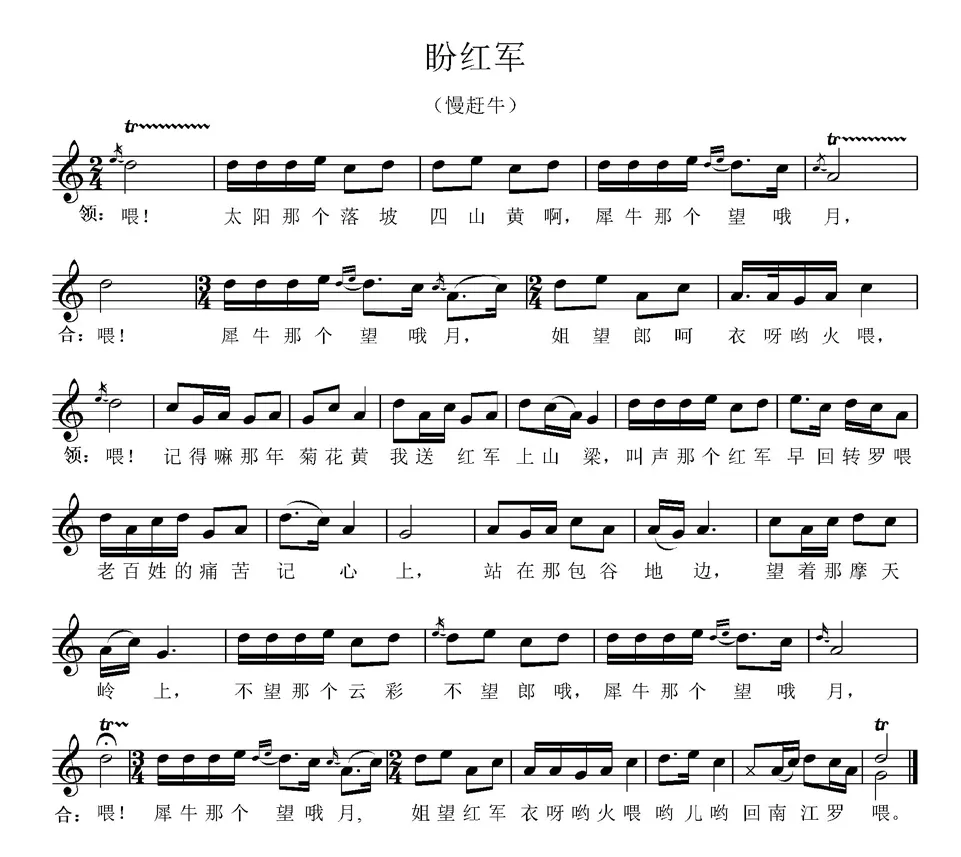

创作需求等影响,丰富了巴山情歌的色彩。如在南江县流传较广的民歌《犀牛望月姐望郎》。笔者记录下了民间艺人口中的《犀牛望月接望郎》,谱1所示,这也是南江县广为传唱的歌曲。在《巴山情》、《红军歌谣(南江县)》中、《川陕革命根据地革命文化史料选编》⑧等资料中有记载《犀牛望月姐望郎》的填词或改编曲目。本文所示谱例2《盼红军(慢赶牛)》,载于《川陕革命根据地革命文化史料选编》,是其中改编较大的一首。

谱例1:

谱例2:

4.同宗不同风格

借用冯光钰先生的论述:“几千年来我国的音乐之所以能一代一代地流传至今,便是无数的传播使然,在传播中民族音乐得到了发展,音乐历史长河奔流不息”。历史原因,特别是战争中的人员流动和民间音乐的再创作,音乐在巴山地区传进传出,巴山情歌也受此音响,如《高高山上一树槐》,笔者在不同歌曲集中所见谱虽大同却有小异,既骨干音不变的基础之上有着不同变体。

此外,不同艺人也有不同的诠释。在人民音乐出版社的《高等师范院校试用教材——声乐曲选集(中国作品)》中有严谨的记谱,并且标明为“四川民歌”。在歌唱家的歌唱处理中,却各有韵味,比如吴碧霞演唱此曲时,运用了四川清音的表现手法,还模仿古琴“颤音”,给人清雅文韵之感。而巴山民歌传承人口中的《高高山上一树槐》,运用拖腔、甩腔,高亢嘹亮,粗狂热烈,带着扑面而来的泥土气息,让人感到质朴而热情,地方特色浓郁。

三、传承现状

(一)文字记载

虽然当地民歌很受重视,如茅山山歌、背儿歌已经被列入非物质文化遗产,但是却很难在谱面上得到完整体现,巴山情歌亦是如此。在当地文化馆,当地音乐人的努力下,已经有歌集整理记录成册。比如南江县人民政府非物质文化遗产办公室,在2005年编有《南江县文化馆光雾山情歌精选》,未出版,作为内部资料。这本情歌精选十分全面,几乎把笔者能在民间听到的歌曲都收录了进去。然而,如大多数歌谣集,仅有歌词,未有曲谱。再如南江县退休教师周泽安于2011年整理的《巴山情》,未出版,由当地县文艺界联合会和县老科学技术工作者协会编辑,巴中市永红包装彩印有限公司印刷。情歌是这本歌曲集的一部分,约占五分之一,简谱记载。周泽安先生虽然在记谱时已经尽可能地详尽,但是也不能完全表达。正如谱例一中,笔者用箭头标注了一段向下的滑音。但是这个下滑音具体演唱并非西方记谱法中的既定方式,而是需要民间艺人的口传心授。

(二)活态传承

巴山情歌的活态传承主要体现在民间传唱、政府保护、再加工创作等。民间传唱主要在年龄较大的人群中。政府保护,一方面是一种有意识地对民间艺人的支持,另一方面是在旅游,文化节等演出中的呈现。

再加工创作,是指在特殊历史时期的文化宣传在音乐创作上的需求和从人民中来的方针指引。如《犀牛望月姐望郎》(谱例1)经过改编后,成为广为传唱的《盼红军(慢赶牛)》(谱例2)。这两首曲子在传承中互为载体,借助于《犀牛望月姐望郎》的民风,《盼红军(慢赶牛)》很快得到接纳和传唱。同时,随着《盼红军(慢赶牛)》的传唱,《犀牛望月姐望郎》也得到了更为深远的传播。还有当代音乐创作中,在民间音乐上的吸取,是一种一边取其精华去其糟粕,一边迎合当代的审美的再加工。

(三)现状

虽然有部分记载,但是完整性和原生态很难保留。民间艺人热情高,劲头足,但敌不过时间,渐渐老去,笔者采访的周泽安先生出生于1938年,袁吉芳先生、郑开江先生也都年事已高。故而,需要更多的音乐人投入其中,挖掘,录音、整理等,讲这些宝贵的资源留存下来。

结语

巴山情歌是在历史文化深厚,自然环境优美险峻的土壤中孕育而成的。歌词上具有一般诗歌的共性,也具有巴山情歌的独特性。音乐上,由于其历史原因,曲调不拘一格,但又与当地文化结合,因此有更多的融合,更多的变体,更为独特的音乐特征。巴山情歌作为民间音乐的一支,也受其口传心授的影响,单纯依赖记谱,是很难保留原汁原味的,期望更多仁人志士投入其研究与保护,更多的音乐人走入当地,接受音乐原生土地的滋养,以更好地感受和表达巴山情歌的魅力。

:

①吉联抗译注、阴法鲁校订:《乐记》人民音乐出版社,1980年3月第1版,第29页.

②李凌.《音乐与诗词漫笔》.人民音乐出版社,1991年3月第1版,第17页.

③(南宋)朱熹:《诗集传》卷一注.

④这里的“么”是方言中的语气助词.

⑤周泽安:《巴山情》.内部资料,2011年5月,第136页.

⑥周泽安:《巴山情》,内部资料,2011年5月.

⑦蒲守易、雷远发等收集,南江县“二战”先烈传记编审领导小组编:《红色歌曲》(南江县)内部资料,1990年11月.

⑧川陕革命根据地革命文化史料征编委员会:《川陕根据地革命文化史料选编》,三秦出版社,1997年10月第一版,第651页.

⑨冯光钰:《音乐与传播》.华夏文化出版社,2003年8月,第20页.