基于C IPP 评价模式的社区教育课程质量评价研究*

2022-07-25李娜

李 娜

(连云港开放大学,江苏 连云港 222006)

近年来,社区教育蓬勃发展,为社区居民提供了多样而丰富的学习服务。我国教育部在关于发展社区教育的相关意见中提出,要重视社区教育课程建设与研究工作,以更好地促进社区教育可持续发展。

社区教育课程是依据社区居民和社区发展的需求,通过知识经验类学习、实践活动开展、生活技能体验等方式,开展的教育性和学习性的活动与过程的总和[1]。社区教育课程是社区教育的基础和载体,随着社区教育的发展,社区教育课程相比学校教育课程,在理念上更加注重以居民需求和社区发展为本[2],但也同样呈现出数量多、门类广且具有零碎化的特点,因此,逐步加强了社区教育课程体系建设,做好宏观顶层设计,如上海构建了6 大系列、45 类社区教育课程分类体系,江苏构建了5 个大类、15 个子类的江苏社区教育课程体系,北京、沈阳等地也结合自身发展,构建了本区域的课程体系,同时结合时代发展、学习者学习特点以及社区教育的地域性特点,推动社区教育数字化课程建设和特色课程建设。例如,江苏省紧扣“江苏文化名片”,制作江苏红色文化经典、江苏饮食文化、桥文化、特色小镇、戏曲文化、文学艺术等系列课程,比如《水晶雕刻系列》《学说昆山话》《里运河风光》《醋香飘飘》等特色课程和《社区美育》《中国传统插花老年教程》等精品课程。虽然社区教育课程发展取得了一定的成果,但是依然存在课程设置不够合理、课程评价改进机制不够完善等问题。把握课程质量、筛选优质课程,以更好地为学习者提供高质量、高水平的服务支持与学习教育,提高社区教育的内涵建设,社区教育课程质量评价尤为重要。只有结合社区教育课程自身特点,才能构建一个合适的社区教育课程质量评价体系。

一、C IP P 评价模式

近年来,国内外涌现出了各具特色的课程评价模式。在我国,比较具有代表性的课程评价模式有五种:“目标模式”“差距模式”“CIPP 评价模式”“外观评价模式”“阐明性评价模式”[3]。目标模式强调课程目标的达成情况;差距模式关注计划与实施间的差距以及其原因;外观评价模式重点在对整个课程实施过程进行描述和评判,评价相对全面但比较复杂;阐明性评价模式关注对课程所作的描述、解释以及课程发展脉络等,对评价者的要求较高。

CIPP 评价模式由美国教育评价专家斯塔佛尔比姆及其同事提出,是一种以决策为导向的评价模式,该模式强调“评价的目的不是为了证明而是改进和发展”[4]。因此,课程评价中不应该局限于目标或成果,而应该贯穿于整个课程发展的全过程,致力于课程的改进和提升,从而为课程开发、管理等决策者提供信息。该评价模式共包含四个方面:背景评价、输入评价、过程评价、结果评价。背景评价主要是评估对象的需求、问题、目标、环境机会等;输入评价是在背景评价的基础上,对实现目标所需的资源和各种备选方案进行评价;过程评价是对方案实施整个过程进行监控;结果评价是对方案实施成果进行评价[5]。

二、社区教育课程与C IP P 评价模式结合的适切性

CIPP 评价模式之所以能够运用到社区教育课程质量评价中,是因为二者具有一定的适切性,该评价模式可以更好地帮助社区教育课程的实施和改进,促进社区居民能力的提升,其适切性主要表现在以下三个方面。

(一) 现有研究的理论支持

在现有的社区教育课程评价研究中,有研究者提出了将CIPP 评价模式应用到社区教育课程评价中,形成社区课程评价体系(李克特量表),并进行了信效度分析[6],为CIPP 评价模式应用到社区教育课程提供了现实支撑。张永等学者在构建社区教育课程评价体系中,也同样重视发展与改进,汲取了CIPP 评价模式中“背景—输入—过程—结果”的理念[7]。钱旭初提出,由于社区教育课程的特殊性,单一、单调的评价方式难以对其进行评价[8],需要建立一个全面、多层次的社区教育课程评价体系。而CIPP 评价模式重视过程评价的同时,又兼顾了结果评价,在评价方法上定量和定性相结合,重视课程的全面性、发展性。

(二) CIPP 评价模式与社区教育课程特点相适应

社区教育的重要目标之一是促进居民增长知识、提高能力、丰富生活,而社区教育的对象是全体社区居民,其需求各异,呈现出多元化和复杂性,因而其课程不同于学校的基础课程,社区教育课程受教群体多元,同时具有一定的地域性、多样性,课程类型丰富,课程实施模式多样,这就需要一个全面的评价体系对其进行监督控制,从而为决策者提供信息,以更好地改进课程,促进社区教育的内涵式发展。CIPP 评价模式能够分析社区教育课程开发的环境、目标资源,对课程实施进行全面的过程监控,收集信息,提升课程质量,寻找优化的方案,为社区教育课程开发者或管理者提供决策。

(三) CIPP 评价模式与社区教育课程实施相适应

由于社区教育课程的特殊性,其在课程实施过程中更具复杂性、实践性和差异性,CIPP 评价模式与社区教育课程实施过程具有一定的契合性。在社区教育课程目标建构中,利用背景评价,评估社区教育课程的背景资源、居民的学习需要与问题、课程目标的适切性和清晰性;在课程组织、方案选定与资源配置方面,结合输入评价,对人、财、物等资源进行优化配置,选择优化的课程方案,为教学实施提供支持;在课程具体实施中,结合过程评价,对课程教学的具体情况进行监督,如居民的参与情况、教师表现、课堂氛围等;在课程教学成果方面,结合结果评价,评估目标的达成情况,例如居民收获了什么、得到了哪些提升等。

三、社区教育课程质量评价基本原则

(一) 在评价思想上,坚持发展性与全面性相结合

社区教育课程评价的目的是为了“以评促建”,推动社区教育课程质量的良性发展。因此,社区教育课程评价不能简单评判“优劣”,而是要采用发展的思维,从终身学习的理念出发,以居民的需求为基础,面向未来,为课程开发、管理者等提供信息,以更好地提升课程质量,从而进一步推进社区教育的内涵建设。社区教育课程评价要遵循社区教育课程的特点,评价过程要对课程目标、课程设计、课程资源、教学实施、教学成果等方面进行全面评价。此外,社区教育课程质量评价的参与主体也应该包括专家、居民、社区等多个层面,不同的评价主体在不同的层面对课程质量进行评价,进一步提高评价的全面性和客观性。

(二) 在评价类型上,坚持诊断性、过程性与结果性评价相结合

对社区教育课程质量评价,既要重视课程实施前的环境分析、目标确定、方案选择,切实做好诊断性评价,也要重视课程实施的过程性评价,还要重视课程结束后教学效果如何、居民满意度怎样、目标达成情况等,做好结果性评价。在社区教育课程质量评价中,将诊断性、过程性、结果性评价相结合,既有“鉴别把关”,又重视“过程”和“结果”,以评促建,评建结合,从而形成课程发展与教育决策相互促进的工作模式。

(三) 在评价方法上,坚持定量与定性方法相结合

由于社区教育课程类型丰富,既有实践类课程,又有理论性课程,其课程开展形式多样,基于此,单一的评价方法难以对课程质量作出准确的评价,需要将定量与定性方法相结合。量化评价方法具有客观性和可操作性,且评价结果更为直观,如社区教育课程资源情况可采用定量评价的方法。但单纯的量化评价对社区教育课程实施过程的具体情况、教师和居民的关系、课堂氛围、个体差异等难以做到适宜的评价,这就需要通过观察、访谈等方式,采用定性的方法,对其进行评价。将定性评价作为定量评价的指导,同时将定量评价结果作为定性评价结论的基础,取长补短,更好地提高评价的有效性[9]。

四、C IP P 评价模式下社区教育课程质量评价框架构建

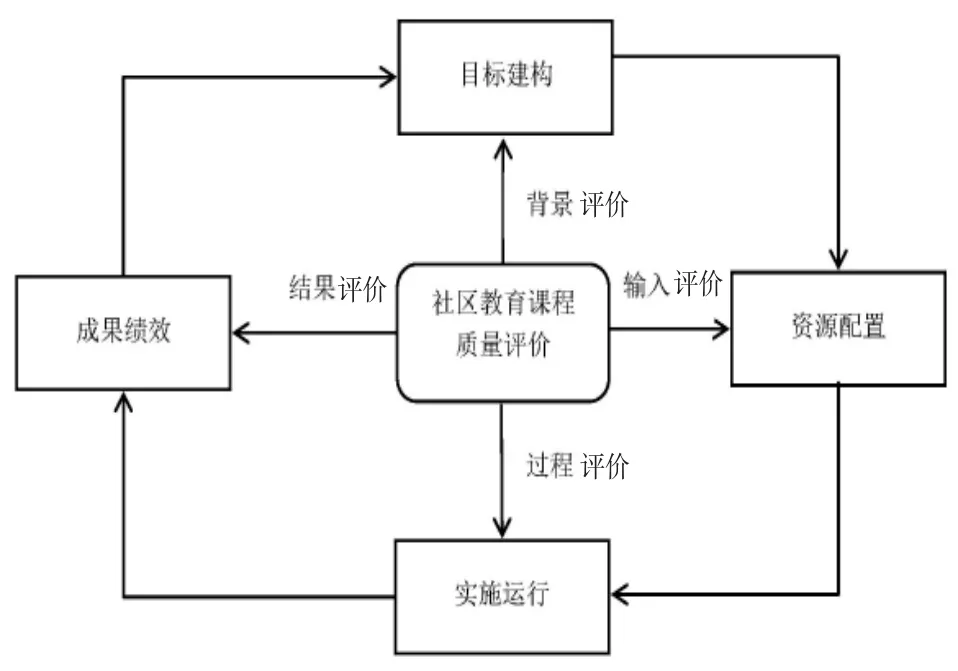

依据社区教育课程质量评价的基本原则,结合CIPP 评价模式的具体内容和过程,围绕“背景—输入—过程—结果”4 个层次,建立相对应的社区教育课程的目标构建评价、资源配置评价、实施运行评价和成果绩效评价4 个维度,从而构建基于CIPP 评价模式的社区教育课程质量评价框架,如图1 所示。

图1 社区教育课程质量评价维度图

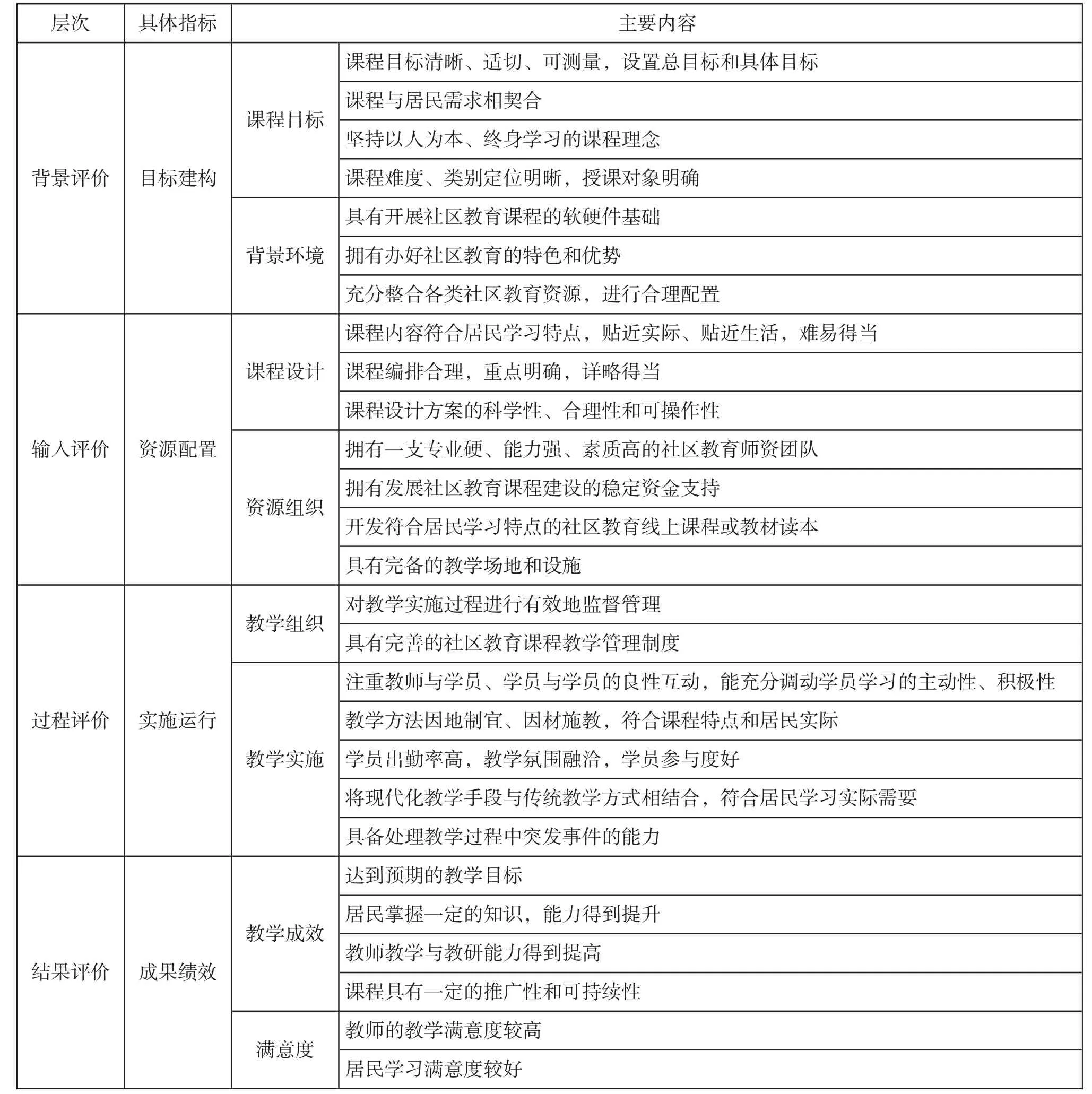

(一) 背景评价——目标构建评价

背景评价主要是对社区教育课程的环境基础、目标设置等进行评价。课程目标是课程设计、实施和评价的准则,社区教育课程目标构建的评估是课程质量评价的基础,它决定着是否应该开设此门课程以及开设的目的和价值。在背景评价中,在明晰课程开设背景的基础上,要明确社区教育课程设置针对哪类群体,是否满足居民的需求,课程目标是否清晰、适切、可测量,课程的总目标和具体目标是什么等。

(二) 输入评价——资源配置评价

输入评价主要关注的是社区教育课程方案的可行性,课程组织的有效性和人、财、物等资源的适应性。在做好背景评价的基础上,目标是否能够得以实现,要看课程方案设计和资源组织情况,资源配置评价的重点在于社区教育课程资源和课程方案的确定,以选择优秀的师资力量、资金支持等资源,进行有效的课程组织,做好课程实施准备。社区教育课程质量的输入评价需要明确:课程实施方案的科学性、合理性、实用性和可操作性,授课教师是否合适,资金投入是否满足,教室设施是否完善,网络平台是否便捷,教材资源是否得当。

(三) 过程评价——实施运行评价

过程评价是对社区教育课程实施全过程的监督、检查,是对社区教育课程具体实施运行的整个过程进行评价。需要明确:学习者的出勤情况,课堂参与的积极性,教师的课堂积极性如何,教师是否得到学习者的认可,教师授课形式是否得当,课堂氛围、师生关系是否融洽,整个课程实施过程是否流畅、合理,实施过程是否有突发事件以及对突发事件的处理情况等。

(四) 结果评价——成果绩效评价

社区教育课程质量的结果评价主要关注的是教学成果以及其价值和意义,这既是CIPP 评价模式的最后环节,也是下一个评价过程的准备[10]。结果评价从满意度、教学成效两个方面进行,需要明确:学习者的满意度、教师满意度、预计课程目标是否达成、学习者是否有所收获、教师能力是否得到提高、课程还存在哪些不足、吸取的经验是什么。

根据以上4 个维度,得到课程质量评价框架表,如表1 所示。

表1 基于C IP P 评价模式社区教育课程质量评价框架表

五、结语

基于CIPP 评价模式的社区教育课程质量评价,强调课程评价的全面性和全过程性,评价的最终目的不仅仅是考量社区教育课程目标达成情况,而是以此为手段,注重促进课程质量的持续改进,以评促建,评建结合。在进行社区教育课程质量评价时,专家(第三方)、社区居民、社区教育机构等各评价主体可根据工作实际,结合CIPP 评价模式下的社区教育课程质量评价框架,从目标建构、资源配置、实施运行、成果绩效四个层面,在评价的具体内容上,综合课程目标、课程设计、资源组织、课程实施、教学成效等多个方面,进行系统全面的社区教育课程质量评价,进而实现社区教育课程质量的稳步提高,促进社区教育的内涵式发展。