数学核心素养培养的路径研究

——以北师大版一年级下册“百数表”活动设计为例

2022-07-20李雪梅吴美枢刘宏

●李雪梅,吴美枢,刘宏

《义务教育数学课程标准》(2022版)明确指出,“学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现,反映核心素养要求”,同时指出,“数学课程要从以下三个方面注重培养学生的核心素养:会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”。数学的眼光就是要引导学生数学地看,能进行数学抽象;数学的思维就是要引导学生数学地想,能进行数学推理;数学的语言就是要引导学生数学地说,能进行数学建模。

一、建构百数表,培养学生的结构化知识

对于一年级的学生而言,1~100的数相对较多,学生不易直接观察出其中蕴含的规律,他们的数感和发现、总结能力相对薄弱。据此,我们需要引导学生井然有序地构建百数表,不断丰富深化对100以内数的认识。

(一)引导学生回头看,产生整理百数的动机

师:我们学习了1~100这么多的数,如果要把这100个数放在一起整理,你想怎么放呢?

生1:把这100个数挨着放。

师:挨着放是怎样放?

生2:100就是10个十,我们可以分成十排,每排放10个数字。

师:对呀,可以把这100个数分分类,有序地放,就像我们之前做加法表(图1)、减法表(图2)一样,通过一表就能读懂100个数,那多好啊!

图1

图2

(二)启发学生观察,初步建构百数表

师:你们能把这100个数有序地放进这个正方形格子里吗?

学生借助教材32页填写表格(图3),并相互说一说为什么要这样填。(填表的理由就是接下来要分析和分享的百数表中的一些规律)

图3

本环节通过迁移以前学习加法表、减法表的整理知识,引导学生产生由整理100个数想到10个10表格的认知,培养学生的数感和结构化意识。学生能够把个别的、零散的知识构建成一个整体,并以结构化的形式展现,这不仅是技能的提升,更是素养的发展。之前在认识100以内数的过程中,数与数之间的联系表现得比较隐蔽,像是一条暗线,而今通过整理在百数表,让暗线呼之欲出,为第二环节多维度发现百数表中的规律埋下伏笔。

二、解构百数表,培养学生多角度观察的推理意识

《义务教育数学课程标准》(2022版)着重强调了核心素养中的推理意识,明确推理意识是指“对逻辑推理过程及其意义的初步感知”。教学中要培养学生的交流与表达能力,这是推理能力的经验基础。

(一)整体感知,多角度寻找规律

师:回忆我们研究加减法表的方法,同学们可以怎么去观察这张百数表呢?

生:可以横着、竖着、斜着去观察。

数感不仅体现为对一个数的感悟,还体现为对多个数之间联系或者规律的一种敏感度,也就是会用数学的眼光去发现。

(二)数形结合,探究规律

师:选择你喜欢的一个角度,仔细观察:有什么规律?再想一想,为什么会有这样的规律?

通过学生的汇报整理,主要有以下三种观察结果:

1.横着看:每行(认识行)有10个数,有10行。从左往右看,相邻两数之间依次多一;再从右往左看,依次少1。

2.竖着看:每列(认识列)有10个数,有10列。从上往下看,一列中相邻两个数下面一个数比上面数大10;再从下往上看,依次少10。

3.斜着看:从左上角往右下角斜着看,相邻两个数相差11;从右上角往左下角斜着看,相邻两个数之间相差9。

(三)渗透坐标,分析规律

师:刚才我们通过横着、竖着、斜着这些不同的角度观察,找到了百数表的一些规律。再来仔细观察百数表的数和他们的位置,你又有什么新发现?

1.竖着看:列数与个位上的数是一样的。

师:真有一双会观察的亮眼睛,第一列的数个位上都是1。那请你们思考一下,10在第几列呢?20呢?39呢?

2.横着看:个位对应每一列,哪行有没有这样的特点呢?

引导学生发现:十位上的数比行数少1。11十位上是1在第二行。进而思考:为什么会有这样的规律?

生:因为第一行是一位数没有十位,所以十位上的数会比行数少一。可是最后一列的数字十位和行是对应着的,因为满十进一了。

(四)推理找数,运用规律

创设情境把百数表里的一些数隐藏起来,任意说一个数请学生在百数表中找到它,并说说是怎样找到的,说理的过程就是引导学生进一步应用规律解决问题的过程。

1.在百数表中你知道54在哪个位置吗?你是怎样找到的?

2.找到了54,你能推理出哪些与54有关的数,是怎样推理的?

(五)分类找数,再造规律

师:现在摄影师让它们变了下队形(图4),请观察它们是怎样分类的。

1.按单、双数分类。

2.把百数表分成一位数、两位数和三位数,再根据它们的位置推理出最小和最大的一位数、最小和最大的两位数以及最小的三位数。

不同的角度看到的是不一样的规律,也能感受多角度观察的魅力。基于数学学习经验,我们可以横、竖、斜着去观察,即是一个对百数表解构的过程。尤其是观察时学生能从个位以及十位上分析数的变化,并能经过教师引导根据个位、十位的变化推理出数的规律。在观察得出百数表横、竖、斜的规律后,引出“横行竖列”的说法,并引导孩子们探索行数、列数与数位上数的关系。学生将百数表解构,多角度去观察整合并结构化百以内的数,即能从部分规律推导到整体规律,充分培养学生的推理意识。

三、重构百数表,培养创新思维

《义务教育数学课程标准》(2022版)指出,创新意识主要是指“主动尝试从日常生活、自然现象或科学情境中发现和提出有意义的数学问题……”数学课堂是思维流动的课堂,创新的思维流动是课堂教学成功的关键。教师要营造思维场,通过思维场去启发、撞击、催生学生高阶思维的发展。

经过建构与解构的过程,学生对百数表的认识愈加清晰,百数表的模型已深刻建立。这时我们就可以适当打破模型,或者说跳出模型,对百数表进行重新建构,让学生看到简简单单的百数表经过创新后的更多可能,进一步感受数学思维的奥妙。

质疑:百数表还可能长成别的样子吗?

1.尝试:把1~100放进下面的方格里,还可以怎么放?请你先想一想这样放有什么规律,再创造属于自己的“百数表”。

2.分享:说说你创造了什么样的百数表,你是怎样想到要这样做百数表的?

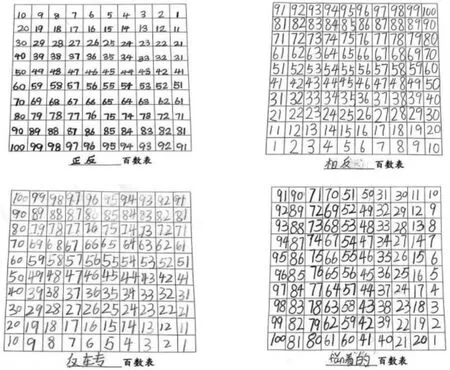

以下是我们教学中一个班级学生创造的百数表以及创造人数的比例(图4-图7)和主要想法。

图4 (占比约48%)

图5 (占比约26%)

图6 (占比约14%)

图7 (占比约8%)

学生想法:我想到了加法倒过来就是减法,所以就想到把百数表也给倒过来。在观察规律的时候可以横着、竖着、斜着观察,于是我想到了可以横着倒过来,也可以竖着倒过来,还可以横着竖着都倒过来。

还有的学生说:百数表是横着写的,所以我想到百数表可以竖着写。

学生想法:我想到1~100的数字里面有单数有双数,所以我就想把百数表按单数和双数放,先放单数,再放双数,可以横着放也可以竖着放。

学生想法:我觉得百数表里的数有些离得太远了,于是我就想到了把百数表里的数接着写下去。我们数数的时候会顺着数也会倒着数,于是我想到了把这些数倒着写下来。

学生想法:我是这样想的,把大的数字放在里面,把小的数字放到外面。就像一个卷,越卷越大。我想到这个百数表是正方形的,于是我想到了创造一个圆形的百数表。

(有4%的学生,有的写错了,有的暂时说不清楚有什么规律)

爱因斯坦曾说:“若无某种大胆放肆的猜想,一般是不可能有知识进展的。”由于学生在重构百数表时通过独立探究思考,在头脑中、在笔尖上真正地经历了创造,从而在这小小的100个格子里打破了原有模型限制,发散出了无限的创造力。

通过观察,我们发现有的孩子在创造自己的百数表时并不顺利。但是,重构的过程中孩子们能够跳出原有模型,用求异思维,根据已有的数学学习经验,历经推理、创新的过程,在一定规则的基础上建构自己的百数表,这样真实开放的学习过程才能滋养孩子们创新思维的生长。

3.评价:对比你创造的百数表,选一个同学创造的百数表说一说你们有什么相同和不同的地方。

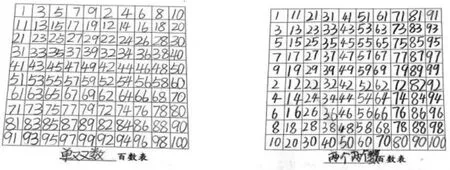

4.变式:分享变形的数轴百数表(图8),进一步打破方形百数表的思维定式。

图8

师:瞧,还可以把这些数排成一行!

(1)你现在还能找出54在哪里吗?

(2)大于60的数应该站哪边呢?小于60的数呢?

(3)101应该在哪呢?110呢?200呢?你还可以在数线图上找到哪些数呢?

杭州师范大学张华教授曾说,要让学生在学习中经历真实的探究、创造、协作与问题解决,发展学生的核心素养,将知识创造过程变成教学和学习过程,让学生人人成为创客。如何让学生在解构常规百数表后不受这个思维定式的影响,想到百数表的更多可能?此环节为学生提供了自主创造“百数表”的场域,让孩子创新的思维多飞一会儿,创造出属于自己的百数表,进一步感受创新的挑战和乐趣,真正体味到数学的奥妙和魅力。同时以变形的“数线百数表”为媒介,指引学生把整十数和直线上的点构建一一对应关系,数形结合,有助于学生直观体会数的顺序;在数线上找出54,这一过程对学生数感的培养十分重要,数感较差的学生可以借助数线推理培养数感;以小于60和大于60的数分别站在哪边为思考展开讨论,则进一步加深了孩子们对数的大小关系和位置关系的感受;让学生寻找101(110,200等数)分别应该在哪里,更是引导学生由看得到的数线推理出暂时看不见的无限数,不仅体会到“数的相对大小与数的位置之间的关系”,还感受到“数的无限性”。这样的课堂既有知识的“生长点”,更有知识的“延伸点”,有助于学生进一步发展数感和推理意识。