明清时期梅州地区客家宗族祠堂的社会控制功能研究

2022-07-20侯聪玲李华娟

侯聪玲,李华娟

(嘉应学院 政法学院,广东 梅州 514015)

一、明清时期梅州地区客家宗族祠堂的兴建

宗族祠堂由“宗庙”发展而来。何谓“宗庙”?《通典》言曰:“宗庙者,先祖之尊貌也。”由此可知,宗庙之义为先祖之尊貌,是指陈列先祖尊貌、供后人祭祀的场所。宋明时期,客家地区祠堂开始出现。至清初以后,随着社会经济文化的发展,客家地区新建或重修的祠堂大量涌现,宗族祠堂在客家地区已经相当普遍。在梅州地区,“凡大小姓,莫不有祠。一村之中,聚族而居,必有家庙。”[1]由此可见,清朝时期是客家祠堂修建的鼎盛时期。

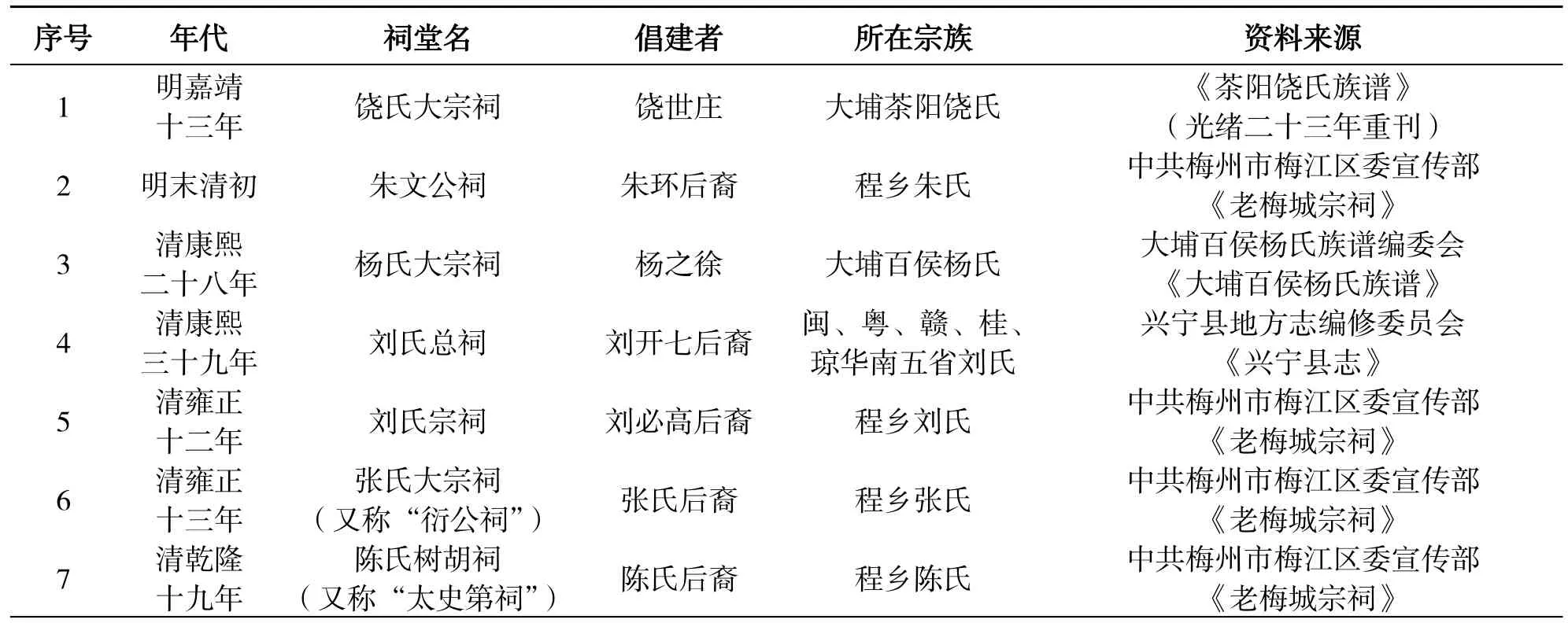

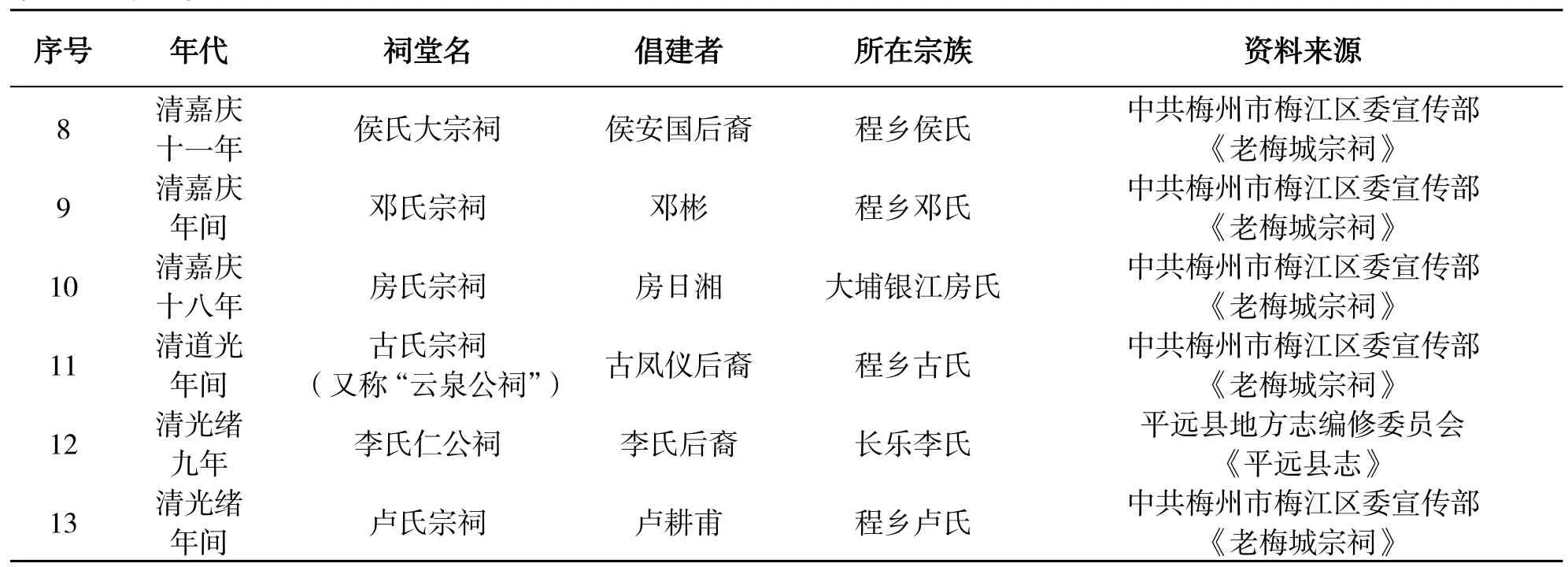

相关方志、族谱和梅州客家宗祠研究的著作等,记载了明清时期梅州地区的宗族祠堂修建情况,以下为明清时期梅州地区的部分宗祠。

表1 明清时期梅州地区宗族祠堂的修建情况表

(备注:表格为本人摘录整理)

明清时期,梅州地区客家宗族祠堂林立,以当时程乡地区祠堂最多,其他四个地区也有大大小小的家庙、家祠或宗祠。梁伯聪在《梅县风土二百咏》中写道:“祠宇繁多赛祭供,一城九李十三钟。”[2]民国时期的教科书《梅县地理》也提到:“祠堂多,人屋少。”由此可见,明清时期梅州客家宗族祠堂之多。

二、明清时期梅州地区客家宗族祠堂社会控制功能的表现

从国家治理的角度来看,宗族祠堂具有社会控制的功能。明清时期,统治者便是通过社会控制达到社会稳定和维护统治的目的,宗法制度是其进行社会控制的重要手段,而宗祠祠堂是宗法制度发展的产物,因此,客家宗族祠堂是统治者管控客家地区的物质载体。

梅州地区客家宗族祠堂的兴建,除了是客家人“报本追远”的表现,也是明清时期统治者对梅州地区进行社会控制的重要物质载体。一般而言,社会控制可以分为外在化控制和内在化控制,法制属于前者,礼治属于后者。[3]作为一种社会组织实体,客家宗族自形成以来,就充分发挥其社会控制的功能,主要表现在外在化的社会控制和内在化的社会控制。

(一)外在化的社会控制功能

外在化的社会控制是指硬性控制,即法制,通过政权、法律、纪律等强制手段进行的控制,属于“硬控制”范畴。宗族祠堂的设立,一方面,通过强调宗族成员同祖共宗、一脉相传的血缘关系,为地方的家长专制披上了一层外衣;另一方面,封建统治者认识到宗族维护封建礼教秩序、稳定封建等级统治的作用,以国法的形式采用国家强制力保障推行族长的权威,族长是宗规族约的重要执法者。[4]客家宗族祠堂通过设立“宗规”、“族约”、“祠规”、“祠堂条例”、“家规”等对宗族成员进行“硬控制”。客家宗族祠堂的硬性控制主要体现在祠堂管理和宗族成员行为管控两大方面。

1.祠堂管理

祭规是客家宗族祠堂祠规的重要组成部分。祭规是祭祖活动的基本准则,其规定包含经费来源、祭祀程序、组织原则、注意事项等,内容详尽,要求严格。[5]为了规范宗族祭祀活动的行为,康熙十五年(1711),梅州大埔人萧俊章制定了萧氏《祭规》十二条。其中,第四条规定:“祭期前一日午后宰牲,理事人将粢盛庶品等项到祠。宰牲后,将猪、羊经纠仪称过。是晚理事人务在祠内守宿。于鸡初唱放头炮,点齐席款,并带烛台。鸡次唱,发二炮,祭席要齐到。三唱,发三炮,起祭,不得怠慢。礼祝、执事人等,亦必于二炮齐到。如迟者,以不敬论罚。”①萧惠南《大埔萧氏族谱》卷20[Z],1935 年稿本,第99-100 页。萧氏《祭规》第四条对祭品和祭祀礼仪进行具体规范,违反者将受到处罚,祭祀时要心存敬畏,不可恣意妄为,否则将给予重责。祭规使祭祀仪式制度化,增强祠堂在客家人心中的威严形象。

此外,客家宗族祠堂的祠规对祠产的管理制定相关制度。祠产包含祠堂本身、祠田、祭具、用具等各种物品,是维持祠堂日常管理及祭祀活动的主要经费来源,还用于宗族的教育、赈灾、缴纳粮税等。[6]祠产是祠堂功能运行的关键,因此,祠规族约对祠产管理也做了明文规定。梅州《吴氏族约》第九条规定了有关祠产的赔偿制度:“祠中祭田、房租俱付管年人收掌;每岁香烛祭礼及纳官零用银两,须逐一登记明白,祭日当众清算。如有挟私作弊,察得实据,照数倍罚。”②嘉应学院客家研究院藏《梅州客家家训征稿一览表》(下册)。客家人通过族约明文规定祠产管理条例,对违反规定的宗族成员进行惩罚,维护祠堂在宗族成员心中的庄严肃穆的形象,增强宗族凝聚力,进而维护祠堂功能的发挥。

2.宗族成员的行为管控

客家宗族社会亦通过制定宗规祠约和家规家训等,对宗族成员的行为实行管控,以维护宗族兴盛,促进宗族社会稳定发展。梅州蔡氏族谱记载的《蔡氏家戒》第十戒:“盗窃者,辱之甚也……若寡廉鲜耻,流为穿窬,一朝败露,戴罪公庭。册名刺字,上玷宗祖,下累子孙。乡党不耻,亲戚羞称。虽有贤嗣,亦百世不能掩矣。我族中未必至此,但派众丁繁,万一有蹈此者,集众削其谱名。”①嘉应学院客家研究院藏《梅州客家家训征稿一览表》(下册)。可见,梅州蔡氏宗族认为偷盗可耻,会让子孙后代蒙羞,因此对于族人的盗窃行为,会处以“削其谱名”的重罚。

梅州的大埔白堠杨氏亦通过制定族规家法约束族人行为,对于族人违反族规之事,秉持严惩不贷的态度。大埔白堠人杨待裁被族长杨之徐下了驱逐出族的命令,并在宗族祠堂的门口贴上《逐待裁贴》,以示族人。《逐待裁贴》内容为:“协吕之长子待裁,万里迎柩,花销扶榇之金;亲友寄托,干没义助之财。由前言之为不孝,由后言之为不仁。忘却衰绖鸣哀,闲游苏杭浪迹;不顾榇魂凄寂,妄称贾客生涯。害理忌心,于斯极矣。祖堂薄责,不足蔽辜。今伊父榇已归,理合家法行逐。乱臣贼子,既不齿于人群;乡党宗祠,岂可容其托足。自今行逐之后,如敢仍入祠祭,睹然面目,败坏伦风,宜共伸义愤之诛,庶少泄九原之恨!”②杨之徐《编年录·下编》[Z],1924 年第195-196 页。杨待裁在扶榇归来途中,不顾重孝在身,以做生意为借口,跑去繁华的苏州和杭州游玩,耽误行程,被认为是“不孝”、“不仁”,依据家法,杨之徐将其驱逐出族,永世不能进入宗族祠堂,并贴“逐贴”以示众人,告诫族人。可见,梅州地区客家宗族通过制定宗规族约和家规家训等“硬控制”手段,引导宗族成员尊宗敬祖,形成良好的道德规范和行为规范,进而促进宗族和睦,维护社会稳定。

(二)内在化的社会控制功能

内在化控制是指依赖社会风俗、道德、信仰、信念、社会舆论、社会心理等非强制手段进行的控制,属于“软控制”范畴。内在化控制是客家宗族祠堂最主要的控制功能,也就是思想上的教化。客家宗族祠堂内在化的社会控制功能符合明清时期封建王朝治理国家的统治政策。明朝开国皇帝朱元璋认为礼法是“国之纲纪”,“礼者,国之防范,人道之纪纲,朝廷所当先务,不可一日无也。”[7]此外,清朝康熙皇帝认为不仅要借助法律的威慑作用强制性地约束人们的行为,还应通过教化的方式使儒家伦理道德规范为全体社会成员接受并在社会活动中自觉遵行。因此,明清时期,客家宗族祠堂发挥内在化的控制功能,符合当时统治者进行社会控制的要求,客家宗族祠堂的内在化的社会控制功能主要体现在以下两个方面。

1.通过祠堂祭祀祖先凝聚族人

客家人的祖先崇拜思想和宗族意识相当深厚,他们通过祭祀祖先,追思先祖,增强宗族凝聚力。明清时期,大量宗族祠堂涌现,“俗重宗支,凡大小姓,莫不有祠。一村之中,聚族而居,必有家庙,亦祠也。州城复有大宗祠,则并一州数县之族而合建者也。宗祠或八月祭,或祭于冬至之日。”[8]客家先民们来到梅州地区后,聚族而居,建设客家宗族社会,通过建立祠堂祭祀祖先,增强一祖同宗的归属感。

祭祀活动能够在社会动荡时期团结宗族成员,增强宗族凝聚力和归属感。清朝初期,社会动荡,大埔白堠地区在士绅萧翱材等人的组织下进行祭祀活动,使得萧氏族人在清初能够聚而不散。庠生萧梦鸣特作《书祠堂记后》,指出祭祀活动的社会意义:“组织族人进行祭祀活动。宗庙之祭,固以报本,亦以萃涣。故曰:‘因其酒肉,聚其宗族,以教民睦也。堂上堂下,言情以礼,而后洽益相观,以善其终也。’今祠堂与祭者,当人人兴亲睦之思,而合爱同敬于礼仪,笑语之间,斯可以为孝子慈孙矣。”③萧惠南《大埔萧氏族谱》卷20[Z],1935 年第85 页。由此可见,祭祀活动可以引发族人心中一脉同宗的情感,增强宗族凝聚力,在社会动荡之时团结一致,共同应对困难。

2.以祠堂为平台进行族内教化活动

客家人通过祠堂实行教化活动,主要包括孝道教育、守法教育、学业教育、择业教育、伦理道德教育、婚嫁礼仪教育等。通过教化活动,可以约束宗族成员的言行,提升宗族成员的基本素质,这是客家宗族祠堂实施内在化控制最重要的方式。

客家祠堂与客家学业教育联系紧密,通过鼓励学业教育对族人进行教化。客家人非常重视学业教育,鼓励孩子读书,甚至在家规族规中进行强调和规定,“本是大宗为学堂,书桌设在两游廊;春夏秋冬日复日,寒窗苦读出才郎。”[9]由此可见,宗族祠堂是族内儿童接受启蒙教育的重要场所。法国神父赖里查斯在他的《客法词典》中描写嘉应州:“我们可看到随处都是学校。在乡下每一个村落,尽管那里只有三五百人,至多也不过三五千人,便有一个以上的学校,因为客家人每一个村落都有祠堂,那就是他们祭祀祖先的所在,而那个祠堂也就是学校。全境有六七百个村落,都有祠堂,也就是六七百个学校,这真是一桩骇人听闻的事实。”[10]由此可见,客家宗族祠堂与客家人的教育分不开,他们希望通过祠堂办学,提高本族子弟的文化素质,以光宗耀祖,报效国家。

客家士绅是促进客家宗族祠堂发挥教化功能的重要群体,他们肩负着宣讲教化的重要责任。康熙九年(1670),清政府颁布《上谕十六条》,其内容是:“敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全善良,诫窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。”①周雄基《上谕十六条注释》[Z],清乾隆六十年刻本。《上谕十六条》要求各地士绅担负宣讲教化的责任,士绅们不仅要求自身尊奉儒家的社会价值观,以身作则,还要教化民众,进一步发展宗族社会,稳定客家地区宗族社会。

三、客家宗族祠堂社会控制功能的当代价值

客家宗族祠堂的外在化和内在化控制功能,受到国家权力的控制与引导,因此,客家宗族呈现出浓烈的国家意识形态,是国家权力的地域组织。[11]客家宗族通过祠堂敬天崇祖等一系列实践活动,增强了宗族内部的凝聚力,始终在为国家权力服务,对维护国家统一和社会安定具有重要作用。在当代社会,客家宗族祠堂的控制功能仍然具有重要意义,其主要体现在个人文化认同价值、家族凝聚力价值、社会道德教化价值和国家乡村治理价值四个方面。

(一)个人文化认同价值

客家宗族祠堂优秀传统文化对客家人具有深远的影响,潜移默化地影响着客家人的性格和行为,例如客家人的吃苦耐劳、艰苦奋斗、勇于开拓、不断进取的精神;强烈的民族意识;勇于革命,溯本思源、怀国爱乡的精神;克勤克俭、崇尚文化、聪明好学、精诚团结、孝顺父母的优良传统等,无一不是在客家宗族祠堂优秀文化的熏陶下形成。

客家宗族祠堂的优秀传统文化传承至今,成为了涵养现代文化的珍贵营养,得到了客家人以外群体的认同。客家人以姓氏为单位建立宗族,各宗族的族规家训虽然存在差异,但都有一个共同点,那就是宗族成员做人做事都要遵循“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”。[12]9这些优良的品质在客家人当中代代传承,离不开客家人对这些优秀传统文化的认同。时至今日,在客家优秀传统文化的继承和熏陶下,客家人睦邻相助、勤劳勇敢、奋斗不息等品格,为世人所赞扬和学习。

(二)家族凝聚力价值

客家宗族祠堂文化具有提升家族凝聚力的重要作用。客家宗族通过制定取名原则,增加族人一脉同宗的归属感,增强家族凝聚力。梅州的张氏祠堂以入闽始祖化孙公为一世祖,据《张氏族谱》记载,张化孙不仅博览群书,忠孝名扬,还治家有方。他通过一首“外八句”的遗训诗将张氏源流、迁徙、家风、家训概括起来。此外,相传他还作了一首五言八句字辈诗:“化云腾上昊,承先绍启宗。仲兴山治远,永廷应万崇。日振昌英俊,贤声继祖功。文运开世兆,科元定显龙。”[12]5张化孙从自己开始,安排了往下四十代的取名原则,张氏族人按字辈诗规定顺序取名,这使得同宗同祖的人产生亲近感和亲和力,增强家族的凝聚力。

除了通过制定家族取名原则,客家人还通过制定家风家训等行为准则,增强家族凝聚力。家风家训在现代仍然起着重要的教化作用,习近平总书记在2015 年春节团拜会上曾说:“家庭是社会的基本细胞,是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。”[13]所以家风的建设是时代不变的主题,它通过增强家族凝聚力,引导家族成员形成正确的价值观,进而促进社会形成良好的风气。现代社会,许多家庭也在通过制定家训,提高家庭成员的道德素养,形成良好的家风,进而促进建立文明和谐的现代社会。

(三)社会道德教化价值

客家宗族祠堂是维持客家地区社会秩序的物质载体。“在社会控制不及或脆弱的地方,血缘关系便外化为一种社会秩序。”[14]客家宗族通过祠堂对宗族成员进行约束和规范,对族人进行道德教化,从而稳定了客家宗族社会秩序。

客家宗族祠堂文化所遗留下来的家训等具有积极教化作用的产物,对现代个人提升自身的道德修养和推进建设文明和谐的现代社会具有重要作用。习近平总书记在2016 年会见第一届全国文明家庭代表时说:“家风是社会风气的重要组成部分。”[15]好的家风不仅能促进家道兴盛,有益子孙,还能造福社会,有助于形成良好的社会风气。客家宗族的优秀传统品质不仅仅在其内部得到传承,王沪宁认为:“家族社会化的作用对村落家族来说有助于维系对家族的认同感,但实际上它的作用不限于此,它通过自己的运转把一整套观念传递给人们,这些观念将影响这些人在更大范围的外部社会的思维方式和行为方式,如对政治的态度。”[16]所以,客家人受客家优秀传统文化的熏陶,形成优良的品格,也会影响其周围的人,使得客家优秀传统文化在社会上得以传播。

在现代社会,宗族间的联谊活动促进了客家优秀传统文化的弘扬,推动良好社会风气的形成。2012年11 月26 日,由广东省汉文化促进会主办的华夏宗祠文化基地落成庆典暨首届中国宗祠文化高峰论坛在广东梅州市兴宁市隆重举行,来自海内外几十个国家和地区,以及国内各省、市的党政军领导和专家学者、企业界代表共1 800 多人参加了本次盛会。[17]由此可见,宗族联谊活动,有助于促进了各宗族之间的文化交流,引导社会形成“敦亲睦邻、团结互助、共谋发展”的良好社会氛围,对我国社会和谐发展以及世界和平作做出了重要贡献。

(四)国家乡村治理价值

客家宗族祠堂大量兴建,强化了客家宗族凝聚力,稳定了客家宗族社会秩序,有助于统治者管控客家地区和维护社会稳定。虽然当前不少地方祠堂面临拆毁的境况,祠堂文化逐渐式微,但可喜的是,当前梅州地区许多乡村还保留着宗祠,一些宗族祠堂被重修,可见客家宗族祠堂在增强客家宗族凝聚力方面仍有重要作用。

在今天,客家宗族祠堂的发展有助于促进乡村振兴战略的实施。习近平总书记在党的十九大报告提出乡村振兴战略,乡村振兴包括乡村文化振兴、乡村产业振兴、生态振兴、农民振兴等内容。[18]乡村文化振兴需要在文化内涵与文化价值挖掘的基础上,结合地方特色文化,发展自然山水资源和人文环境资源相融合的文化产业链,进而实现文化振兴。将客家宗族祠堂教化的内容与社会主义核心价值观相交融,实现创新性结合,有利于更好地发挥教化作用,服务乡村振兴战略。

客家宗族祠堂对现代乡村治理也具有重要作用。在现代社会,“乡村社会精英、新乡贤的家国情怀和主动参与家乡建设和乡村自治管理累积的经验与声望,再通过基层民主协商,对村委发挥着有益补充的作用,可以为乡村治理注入创新动力。”[19]因此,基层政府应该积极与梅州地区热爱家乡的社会精英、新乡贤合作,充分发挥他们的影响力、感召力,进而加强梅州地区乡村社会治理。

四、结语

客家宗族祠堂是宗庙制度发展完善的产物,在客家宗族社会中发挥了重要的社会控制功能。从社会控制角度来看,客家宗族祠堂具有重要的控制功能,作为一种有效的文化意识控制方式,宗族祠堂的控制功能分为外在化的控制功能和内在化的控制功能,通过族规家训等“硬性控制”方式和道德教化活动等“软性控制”方式,凝聚宗族和约束宗族成员的行为规范,进而促进客家宗族社会的发展。

诚然,客家宗族祠堂本身所具有的族权思想和宗法思想等封建思想应该大力摒弃,但另一方面,客家宗族祠堂是客家人内心深厚的祖先崇拜思想的物质载体,体现了客家人对血缘亲情的眷念,对客家文化的认同。同时,客家人身上的优秀品质亦影响着其身边的人,对当代社会道德起到教化作用。因此,我们要高度重视和发挥客家宗族祠堂社会控制功能的当代价值——个人文化认同价值、家族凝聚力价值、社会道德教化价值和国家乡村治理价值,从而有效助推富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家建设。