长江干线航道生态涵养理论研究

2022-07-20周成成唐从华刘奇李明

周成成,唐从华,刘奇,李明

1.长江航道勘察设计院(武汉)有限公司;2.国家内河航道整治工程技术研究中心;3.长江武汉航道工程局

一、前言

长江拥有丰富的水利资源,在防洪、发电、航运、灌溉、居民用水等方面具有很高的社会功能价值,还拥有独特的生态系统,沿线分布大量珍稀濒危野生动植物,但居民生活、工业生产、农牧养殖、水利开发、旅游观光等活动对生物栖息地造成了不同程度的影响,尤其是水生野生动物的保护形势十分严峻,长江江豚等珍稀物种濒临灭绝[1,2]。

党中央、国务院高度重视长江经济带生态环境保护工作。习近平总书记多次对长江经济带生态环境保护工作作出重要指示。2017年2月,国务院出台了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,要求红线内实行严格管控,红线外的水域则承担了包括航运、水利、发电、防洪等在内的大多数河流的社会服务功能[3-5]。二者空间上紧密相连,缺乏过渡区域,河流生态功能与社会服务功能之间易产生冲突。如水上施工、船舶通航过于靠近生态保护红线,会对红线内生态造成影响。同时,一些珍稀鱼类离开保护区误入船舶航道或水上施工区域造成死伤的事件也时有发生[6,7]。鉴于此,如何对红线区和航道等人类活动区进行界定,对生态涵养区理论进行思考和实践,以增强各项功能协调性,更好地实现在发展中保护、在保护中发展是必要且紧迫的,本文针对长江干流生态现状,依托武汉至安庆段6米水深航道整治工程生态涵养试验区建设,旨在提出适用于生态航道体系下的河流生态涵养的概念,明确生态涵养区的生态意义与涵养原理,进一步拓展生态航道理论体系。

二、生态涵养区划相关研究进展

生态涵养区划是在生态学与生态区划的基础上发展而来的。2006年,为响应国家主体功能区战略,北京市率先提出了生态涵养区的概念,认为生态涵养区是指在规划区域内通过减少人类活动影响,并采取一系列生态修复与补偿措施,实现生态修复与保护的目的。北京市政府打破行政区划编制,将门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆5个区县确定为生态涵养发展区,通过清退生态破坏型产业、发展生态友好型产业、建立生态补偿机制等方式来促进生态涵养区生态恢复[8-10]。

2013年,重庆市政府综合考虑人口、资源、环境、经济、社会、文化等因素,将重庆划分为五个功能区域,其中将万州区、开州区、梁平区等11区县划定为渝东北生态涵养区。突出发展理念和发展方式的转变,坚持三峡移民后续发展和连片贫困区扶贫开发并举,规划用十年左右时间,引导转移人口130万,使得常住人口减少到700万左右、森林覆盖率达到50%以上,最终实现生态涵养[11-13]。

三、长江干线航道生态涵养区理论

(一)概念及内涵

“涵养”一词具有滋润养育的含义,“生态涵养”基本原理是依靠生态系统的自我调节和修复能力,来实现生态功能的恢复和提升,同时施加一定的人为调控,采取适当的涵养措施,创造有利于生态系统发育与修复的条件,促进生态系统自我恢复。

生态涵养最初是应用在陆域生态保护中,取得了较好的效果,且方式相对温和,涵养措施灵活,很适合在水域应用。因此,将陆域生态涵养区的建设理念应用到河流生态保护中具有较高的借鉴意义。

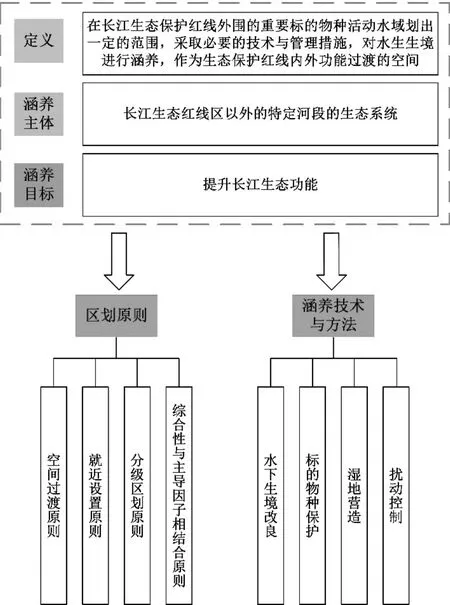

本文明确长江航道生态涵养区的定义,是指基于长江生态特点,综合考虑航道范围,在长江生态保护红线外围的重要标的物种活动水域划出一定的范围,采取必要的技术与管理措施,对水生生境进行涵养,作为生态保护红线内外功能过渡的空间。具体来说,长江航道生态涵养区通过在特定区域实施生态涵养措施,营造适宜生境,提升河流生态功能,同时采取警示、宣传和严格的施工管理等手段,约束人类活动的扰动影响范围,扩大水生生物安全活动空间,减少珍稀物种误入概率,实现河流生态功能与社会服务功能之间的平缓过渡(见图1)。

图1 长江航道生态涵养区理论框架

2018年,长江航道首次将生态涵养区建设理念应用到了武汉至安庆段6米水深航道整治工程中,选择张家洲河段北水道、东流水道莲花洲港和戴家洲河段的圆水道等非主通航汊道试点建设了生态涵养试验区,并实施一些尝试性的涵养措施,以此来实现生态恢复与保护的目的。另外在长江朝天门至涪陵段航道整治工程中,拟建设3个生态涵养区,并计划实施鱼类栖息地保护措施。

(二)生态涵养区区划原则

长江航道生态涵养区区划设置很重要,是实现其空间缓冲与功能过渡作用的关键。结合区划研究中的一般原则[14-17],综合考虑生态涵养的定义、涵养主体、涵养目标等多方面因素,本文认为长江航道生态涵养区的区划应该遵守以下原则:

1.空间过渡原则

生态涵养区作为生态保护红线区与人类活动影响区之间的功能过渡区域,在空间上可设置在二者之间的水域,如生态保护红线区外围。这部分水域环境扰动程度介于二者之间,开发需求不大,受人类活动影响较小,适合实施生态涵养。

2.就近设置原则

若生态保护红线与水上施工区或主航道之间水域面积过小不足以划定生态涵养区,或水上施工区、主航道附近没有生态保护红线时,可以在水上施工区和主航道外就近选择水生生境较好、受人类活动影响较小的水域划定生态涵养区,如非通航河段或通航需求较小的河流支汊、浅水区域等,为躲避施工和行船扰动影响的水生生物提供暂避场所,降低生态影响。

3.分级区划原则

不同河段的自然条件、环境本底、标的物种不同,生态需求大小也不一样,所需采取的生态涵养措施也有所差异。以标的物种保护等级、生境适宜度、环境本底、空间范围大小等指标为基础,对不同生态需求的涵养河段划分等级,至少设置三级涵养区。不同等级涵养区采用对应的技术和管理措施,确保涵养措施更具有针对性,提升长江航道生态涵养区建设的规范性,同时避免人力物力浪费。总的原则是标的物种保护等级越高、生境与环境状况越好,则涵养区等级越高,所采取的涵养措施越严格。

4.综合性与主导因子相结合原则

对长江航道生态涵养区进行设置和分级必须综合性、全局性考虑各项生态影响因子,包括:河势、主要生态需求、航道施工影响、环境本底、流速、水深、标的物种、适宜度指标等,目的是要保证所划分出的区域是一种具有自身特点的综合体。但是在分区时又不能将这些因素都作为分区的指标,必须在众多要素中寻找主导因子,强调选取反映区域分异的主要指标作为确定区域划分的主要根据。

(三)生态涵养技术与方法

以长江生态涵养建设需求为出发点,通过梳理国内外流域生态修复常用的技术手段,结合长江武汉至安庆段6米水深航道整治等相关工程中的经验与成果,认为长江航道生态涵养区可采取的涵养技术包括以下四个方面:

1.水下生境改良

水下生境改良是长江生态涵养的重点内容,一般通过采用具有生境营造功能的水工建筑形式或生态结构来实现,包括可以创造鱼类适宜流场的生态坝体、具有较强通透性的促淤结构、适合鱼类产卵和栖息的人工鱼巢结构等。水下生境改良技术在长江生态航道建设中应用较多,如在武汉至安庆段6m水深航道整治工程中应用的透空格栅鱼巢排结构、长江南京以下12.5m深水航道工程中应用的人工鱼巢网箱结构[18]和各类生态透水框架[19]等。

2.标的物种保护

增殖放流是流域水生生物保护的重要手段,通过人工培育的方式,直接向河流投放或移入重要标的物种的卵子、幼体或成体,以恢复或增加水生物种数量[20]。长江航道生态涵养区开展增值放流要注重物种搭配方案,丰富流域生态系统的群落结构,在条件允许情况下可建设人工繁殖增殖站,实现增值放流工作的常态化实施。同时,对涵养区内的重要标的物种开展跟踪监测,分析群落变化特征,为增殖放流方案改进提供数据支撑。

3.湿地营造

主要包括基于疏浚土利用的湿地营造技术、生态浮岛技术、先锋植被选择与培育、生态护岸结构设计、生态固滩结构设计等。岸坡和洲滩等水位消落区域是长江湿地的重要组成部分,也是水、陆生态系统物质交换的重要场所。同时,这部分区域水流流态多样,植被丰富,是水生生物栖息、觅食、躲避的理想场所。因此,开展生态涵养区内的湿地营造技术研究,对生态涵养区水生生物保护和生态系统稳定具有重要意义。

4.扰动控制

对于在生态涵养区附近施工的项目,鼓励采用环保施工工艺,制定环保施工方案,繁殖期停止作业,科学规划施工船舶航线,减少不必要航行里程与船次,节约施工船舶能源消耗,降低污染排放,降低对水体的扰动。在生态涵养区边界设置警示牌和船舶交通引导牌,以提醒来往船舶,减少重要鱼类与船舶碰撞风险,加强生态涵养区保护宣传和动员,提高生态涵养保护意识,建立奖励与补偿机制,鼓励公众参与,减少人类活动影响。

四、主要结论

长江航道生态涵养区在长江生态修复与保护中具有很高的应用价值,笔者通过对长江航道生态涵养区的定义、区划原则、涵养技术与方法进行阐述,总结出如下结论:

(1)长江航道生态涵养区是指基于长江生态特点,综合考虑航道范围,在长江生态保护红线外围的重要标的物种活动水域划出一定的范围,采取必要的技术与管理措施,对水生生境进行涵养,作为生态保护红线内外功能过渡的空间。它的涵养主体是水域生态系统,通过实施技术与管理措施,营造适宜生境,实现不同水域之间的功能过渡,最终提升河流整体生态功能。

(2)长江航道生态涵养区一般可设置在生态保护红线区与人类活动影响区之间的过渡区域,或设置在水上施工区和主航道附近生境良好、受人类干扰较小的水域。采取分级区划的方式,依据环境特征和生态需求划分生态涵养区等级,不同等级涵养区采用不同的涵养措施。同时,在涵养区设置和分级时既要综合考虑各类影响因素,也要确定主导因子,明确区划的主要依据。

(3)生态涵养技术是长江航道生态涵养理论体系的核心,直接关系到涵养效果的好坏,生态涵养技术应该具有方式温和、可操作性强、效果好、适用于水生态保护与修复等特点。综合国内外研究和长江生态航道建设成果,通过梳理与归纳,可将生态涵养技术与方法分为水下生境改良、标的物种保护、湿地营造、扰动控制四个方面。

目前,长江航道生态涵养区理论与实践仍处于探索阶段,还需要尽快建立相应的指标体系,提出科学合理且操作性强的区划方法,并重点围绕重要标的物种,对已有的涵养措施进行优化改进,同时提出新的涵养措施,完善涵养技术体系。