两淮盐业与大运河①

2022-07-19陆玉芹李小庆

陆玉芹,李小庆

(大运河文化带建设研究院 盐城分院,江苏 盐城 224007)

盐业是中国古代重要的支柱产业。两淮盐区是我国古代七大著名海盐产区之一,原盐产量占全国总产量的10%以上[1]。两淮盐业由于产量大、质量好、销路广,成为国家历年财政收入的主要来源。两淮盐区独特的纵横交错的河湖水系与大运河构成了淮盐运输网络,淮盐由此销向全国,满足百姓的日用之需和国家财政需索。学界对两淮盐业、大运河的研究皆已十分丰富,(1)对两淮盐业的研究囊括了生产技术、运销制度、管理机构与制度、盐业人物、盐业文化、盐业与区域社会等诸多方面,参见吴海波、曾凡英:《中国盐业史学术研究一百年》,巴蜀书社,2010。对大运河的研究,则包括了运河水利工程、运河治理、运河文化、运河与区域社会经济、运河遗产保护与旅游开发等话题,参见罗衍军:《二十年来的运河学研究》,《地方文化研究》2015年第6期;吴欣:《“大运河”研究的学术进程及问题意识(2014--2018)》,《运河学研究》2018年第2期。但对两淮盐业与大运河内在历史关联的总体论述尚且缺乏。(2)学界在探讨私盐问题时对盐业与运河漕粮运输的关系有所论述,私贩者往往会利用运河漕粮运输夹带食盐,称作漕私。参见张小也:《清代私盐问题研究》,社会科学文献出版社,2001:98-102。在两淮食盐借助大运河运输的路线、淮盐生产与运输对区域经济样态的形塑等问题上仍有阐析的空间,本文试对前述话题进行探讨。

一、两淮盐场及盐课

(一)两淮盐场的历史沿革

淮盐指淮南、淮北诸盐场所产之盐总称。中国海盐资源丰富,生产历史悠久。据吉成名先生研究,早在先秦时期,在今天的辽宁(辽东地区)、山东(莱州湾沿海地区)、浙江(海盐县及附近地区)、福建等省境内已有海盐生产的明确记载[2]11-15。但对两淮地区是否存在海盐生产,并无明确说明。一些论著将两淮食盐生产时间明确追溯到春秋时期,主要是根据《史记·货殖列传》所载“夫吴自阖闾、春申、王濞三人招致天下之喜游子弟,东有海盐之饶”[3]一语的推测,但该条史料只能证明春秋时期在吴国统辖范围内存在繁盛的海盐生产,但是否是在今江苏(两淮)地区却难以直接推断,即春秋时期两淮是否存在海盐生产,尚无确证。而吉成名先生经过考证,认为春秋时期吴国的海盐生产主要在今浙江省境内,而非江苏[2]14。

西汉时期吴王刘濞受封广陵后,招纳亡命之徒,进行盐业生产,“煮海水为盐……国用富饶”[4]。因此,两淮地区海盐生产的明确历史记载应该是在汉代,嘉靖《惟扬志》载“吴王濞……煮海为盐……此两淮盐利,见于载籍志之始”[5];嘉庆《两淮盐法志》亦载“江淮之盐,始见《史记·吴王濞传》”。根据《汉书·地理志》及考古出土简牍资料,可知当时两淮盐业生产的主要地点在东海郡朐县(今连云港海州镇)以及临淮郡盐渎县(江苏省盐城市)。盐渎县之得名,即“以其地产盐,复有运盐之水道,故名”[6]。

汉代以后,两淮产盐之所进一步扩大,亭场盐灶不断加增,到南北朝时期已是“海滨斥卤,盐田相望”。唐代两淮设有海陵和盐城监,海陵监是当时产量最大的盐场,盐城监下辖九大盐场,共计盐亭123所。北宋天圣中叶,两淮共计盐场25处,“通、楚州场各七,泰州场八,海州场二,涟水军场一”;南宋绍兴年间共计20处,“淮东盐场通州六,泰州十一,楚州三”。

元代两淮盐场共计29处,分别为吕四、余东、余中、余西、西亭、金沙、石港、掘港、丰利、马塘、栟茶、角斜、富安、安丰、梁垛、东台、何垛、丁溪、小海、草堰、白驹、刘庄、伍祐、新兴、庙湾、莞渎、板浦、临洪、徐渎。

明代,设两淮都转运盐使司于扬州,总理两淮盐务,运司下辖泰州、淮安、通州三分司,每司下辖十场,共计30场,分别为富安、栟茶、安丰、角斜、梁垛、东台、何垛、小海、草堰、丁溪、白驹、伍祐、刘庄、庙湾、莞渎、徐渎、板浦、临洪、兴庄、新兴、吕四、余东、余中、余西、金沙、西亭、石港、马塘、掘港、丰利,到弘治年间,因天赐场并入庙湾,仍为29场。

清代,康熙十七年以徐渎并入板浦,雍正五年以临洪、兴庄并入临兴场。乾隆元年设中正场,以莞渎场并入,又马塘场归并石港,余中场归并余西,白驹场归并草堰。乾隆三十三年,又以西亭场归并金沙,小海场归并丁溪,最终成23场,即石港、金沙、吕四、余西、余东、丰利、掘港、角斜、栟茶、东台、何垛、伍祐、安丰、庙湾、富安、梁垛、草堰、刘庄、丁溪、新兴、板浦、中正、临兴。盐场撤并,主要是因为海线东迁而引起的产量变少和管理之需。

民国初年,盐场撤并更加迅速,除传统场商、引商外,出现了改革盐业生产的新盐商。以张謇为主要代表的新盐商为维护新兴盐商的切身利益,从地方盐业实际情况出发,一方面废灶兴垦,谋求产业转型;另一方面在盐场经营盐业,设厂聚煎,改革盐业生产和运销管理。光绪二十七年,张謇等在通州吕四场创办了通海垦牧公司。随后又于光绪二十九年与人合作,在吕四场创办同仁泰盐业公司。新创办的同仁泰公司处处受制于两淮运司和旧盐商,姚光的《论盐政之罪恶》对此曾有记载,他说:“下以垄断出产,上以包纳赋税,政府因利乘便,听其专卖,盐商之名,因是而起,浸假而官商狼狈为奸。”[7]表达了对官商勾结的不满。

(二)两淮盐课的财政占比

唐代以前,两淮盐业生产规模尚小,其在国家财政中的占比与后世不可同日而语,但囿于史料缺乏,无法有效说明。唐代以降,由于“创造了开沟引潮,铺设亭场,先晒灰淋卤,然后熬盐的新的‘煎煮’法,大大推动了海盐的生产”[8],两淮盐业进入高速发展期,产量得到了极大的提升,海陵监岁煮盐六十万石,盐城监岁煮盐四十五万石,其在国家财政中的占比不断增加,“唐以江淮为财赋之渊……盐租居天下赋税之半”[9]。

宋代淮盐产量在全国海盐产量中位居第一,“国家鬻海之利,以三分为率,淮东居其二”[10]4455。具体而言,“淮南曰楚州盐城监,岁鬻四十一万七千余石,通州利丰监四十八万九千余石。泰州海陵监如皋仓小海场六十五万六千余石……海州板浦、惠泽、洛要三场岁鬻四十七万七千余石,涟水军海口场十一万五千余石”[10]4438,所获盐利成为宋代国家财政的重要组成部分。

明清时期,两淮作为全国最大的产盐区,为国家财政作出了巨大贡献。明代“国家岁入正赋共四百万有奇,而盐课居其半。各处盐课共二百万有奇,而两淮居其半。是淮课之盈缩,实国计盈缩之所系也”[11]。据刘淼先生计算,全国额定盐课岁入近130万两,而两淮有60万两,确乎占据一半[12]。清代亦有“山泽之利,盐赋为最,而两淮盐赋实居天下诸司之半”[13]“盐策之为额供也,据赋税之半,而两淮又居天下之半”[14]之说,虽略显夸张[15],但足见其在国家财政中的重要位势。史料中还有大量关于两淮盐课重要性的描述,“两淮盐课当天下漕粟之直,国家仰给甚厚……假令课损而饷绌,恐忧不独在九边也”[16],“国家严边制,聚天下财赋归之以资馈饷,然就其中盐税为最。盐税起自汉唐,天下产盐之处有六,然就其中两淮为最。是两淮盐政之兴废,国家盈缩系焉”[17]1412-1413,“天下六运司,惟两淮运司为雄。治蒞三分司,惟泰州分司为最……国家国用所需,边饷所赖,半出于兹”[17]1415-1416。

高额的盐税负担和垄断利润是传统盐务的重要特征。据张謇估算,清末我国食盐税率约为每百斤1.8两,合银元2.7元,为平均计算的制盐成本每百斤5角的5倍还要多[18],“盐课钱粮向与丁漕并重”,盐课在历年的财政收入中的比重仅次于田赋。

综上可见,自唐开始,两淮盐课一直就是国家财政的重要组成部分,“顾自唐以来……两淮视诸处,其利最夥,其关于国计最重”[19]。

二、大运河是淮盐行销的必经河段

(一)行盐有引,销盐有岸

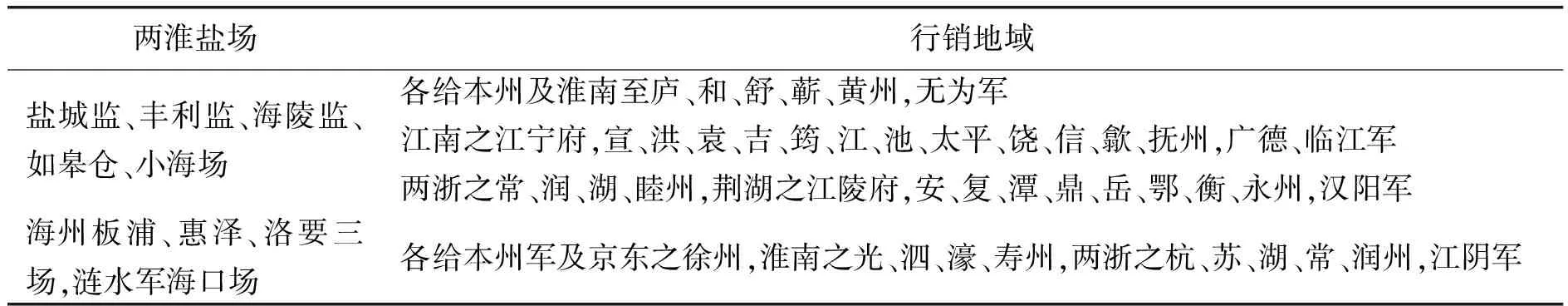

淮盐产量巨大,但食盐的供给并不能仅靠海盐产地内部消费,而是大量外销于其他非产盐地区。唐宋以降,政府基于各地盐产规模及食盐区距盐场之道路远近等因素考量,划定了相应的行盐区域。唐代之前,关于淮盐的销售地域并无详细资料。到了唐代,行盐区的划分已经逐步形成[20]。据《资治通鉴》卷二二六载:“刘晏为转运使,专用榷盐法充军国之用,时自许、汝、郑、邓之西,皆食河东池盐,度支主之。汴、滑、唐、蔡之东皆食海盐,晏主之”,但在史籍记载中还难以找到两淮盐行销详细具体地区。到宋代,已经对两淮食盐的行销区域有具体规定(表1)。据乾隆《两淮盐法志》载:淮南的盐城监、丰利监、海陵监、如皋仓、小海场,它们的行销地域主要为:各给本州及淮南至庐、和、舒、蕲、黄州,无为军;江南之江宁府,宣、洪、袁、吉、筠、江、池、太平、饶、信、歙、抚州,广德、临江军;两浙之常、润、湖、睦州,荆湖之江陵府,安、复、潭、鼎、岳、鄂、衡、永州,汉阳军。淮北的海州板浦、惠泽、洛要三盐场,涟水军海口场,行销地域主要为:各给本州军及京东之徐州,淮南之光、泗、濠、寿州,两浙之杭、苏、湖、常、润州,江阴军。到仁宗康定元年,规定“淮南盐给京东等八州,于是兖、郓、宿、亳,皆食淮南盐”,范围进一步扩大[21]。

表1 宋代两淮盐场食盐行销区域

明代,两淮“盐行直隶之应天、宁国、太平、扬州、凤阳,庐州、安庆、池州、淮安九府,滁、和二州,江西、湖广二布政司,河南之河南、汝宁、南阳三府及陈州。正统中,贵州亦食淮盐。成化十八年,湖广衡州、永州改行海北盐。正德二年,江西赣州、南安、吉安改行广东盐”[22]。清代,淮盐行销范围与明代相比虽有所调整,但并无太大变化,行销地域遍及江苏、安徽、江西、湖北、湖南、河南六省[23]。

两淮地区通江达淮,水网密布,因此在近代以前,要想将巨量食盐运输出去售卖,便捷、运输成本较低的水运方式是首选。古代大运河运输的大宗战略性物资,除粮食外最主要的是食盐。大运河与食盐运输发生关联最早可以追溯到西汉时期邗沟支道的开凿,“吴王濞开邗沟,自扬州茱萸湾通海陵仓及如皋蟠溪。濞以诸侯,专煮海为利,凿河通道,运海盐而已”[24]。自此以后,淮扬运河及支道虽然屡经变动、扩展、延伸,但一直承担着两淮食盐外运的重要功能。

据(嘉庆)《两淮盐法志》记载:

两淮南北运盐之渠,其大之六:自淮安历宝应、高邮抵扬州至仪征为漕盐运河。自扬州湾头分支入闸,东经泰州历如皋抵通州为上河。高宝以东、泰州以北,兴化、盐城境内陂湖所汇则为下河。上河自如皋南折而东达通州九场,是为通州串场盐河。下河自泰州海安徐家坝起,历富安等十一场至阜宁射阳湖出口为泰州串场盐河。自清江渡黄河入漕运河分支而东,是为盐越河,直达板浦诸场则为淮河。凡淮南二十场盐艘抵江广者,胥由上河出湾头闸入漕盐运河以抵仪所。淮北三场盐艘由盐越河抵淮所,分行上江、河南之道者,黄、淮、洪诸河湖皆必由之境。其庐州府属暨滁州、来安、桐城盐艘,则自乌沙河历漕盐运河而达大江。此淮南北运盐河渠大略也。[25]1-2

从以上史料可以看出,淮南、淮北食盐行销地域、运输线路不同,但或多或少都与大运河有关。

(二)淮北食盐外运路线

淮北食盐外销,出盐场后,经海州分司掣验过后,由运盐河过大伊山、新安镇至清河县北永丰坝,验掣入垣,加稻草捆筑,驾牛车运至黄河北岸周家庄渡口上船,过黄河到达南岸,其间计程三里,驳运至乌沙河,再经淮所掣验后,分销各地。其与运河关联的具体路线为:

一则由乌沙河过坝入大运河,北运至清江浦,由三闸三坝过洪泽湖进临淮口,分销安徽、河南各处口岸。

一则淮北食盐销售安徽来安、滁州等处,自各场运抵乌沙河后,经大运河进入高邮湖,然后西运分销,“运销来安、滁州两属盐引,盐船自漕河入高邮湖,至汊涧,陆运抵来安县卸,其滁州又由来安抵州卸”[26]。到乾隆五十六年,经两淮盐政全德奏准,将销售安徽庐州府及来安、滁州食盐,改由江运,淮所称掣后,经大运河直达瓜州出江,分运各处[27]58-59。

由此可知,淮北食盐外销,或利用淮安至清江段运河,或利用淮安至高邮段运河,乾隆五十六年以后还利用淮安至仪征段运河。

(三)淮南食盐外运路线

就淮南而言,所有食盐外运,都必须借助于大运河。其主要线路为:

通州分司各场食盐,长期以来多由各场汇聚至通州串场盐河运至泰坝,或由马塘、岔河至乏力桥,过海安抵泰坝,复经淮南运盐总河(也叫上河、运盐河、邗沟支道)行至江都湾头进入大运河,抵达仪征称掣后出江[25]1。到乾隆二十一年,改从江都六闸入运,“泰坝盐船至扬,旧出湾头,乾隆二十一年改从六闸,一如湾头之制”[27]28。

泰州分司食盐,多先汇集至串场河,然后借助东台至泰州之运盐河经溱潼、淤溪抵达泰坝,过坝后由运盐总河行至江都湾头(六闸)进入大运河,抵达仪征称掣后出江。值得注意的是,刘庄、伍祐、新兴、庙湾四场运道较为特殊,在乾隆元年改隶泰州分司之前,乃自盐场借助里下河地区的横向水道到达高邮盘坝进入运河,南下抵达仪征出江,“其盐艘俱西南行经盐城、兴化诸河,高邮州北门以北折入漕盐运河”,自改隶后则“并抵泰坝,非复故道”[28]。

由此可知,淮南食盐运销,大运河邗沟支道以及扬州至仪征运河是淮南食盐外运的必经河段。鉴于淮扬运河在漕运之外,亦是两淮食盐外销的主运道,因此这段运河在古代历史文献中又被称为“漕盐运河”,“自淮安历宝应、高邮抵扬州至仪征为漕盐运河”[25]1。

清末民初,海上运输逐渐发展,运输工具也由过去的帆船向海轮运输过渡,在淮盐运输大运河中转站仪征地区发生了“坚持帆运,反对轮运”的争斗;民国初期,陇海铁路东段通车,运盐专用铁路支线直通大浦、猴嘴场地,淮盐可直运安徽蚌埠、河南汝光等地,淮盐通过大运河外运的作用逐渐衰弱。

三、大运河亦是两淮私盐贩运的重要渠道

除了常态化的食盐运输之外,每年还有大量的私盐流动在运河上。两淮盐城、阜宁、泰州一带百姓,利用艒艋等船“或运粮食蔬菜,或带银钱布匹等货,至各场灶换买私盐,积少成多……或十余只,或二三十只不等,俱至淮安、宝应、高邮等处,卖与地棍,搬运过洪泽湖、西山各集,由僧道桥至青山头下江发卖。或至高邮氾水界首河边卖运通湖,亦由僧道桥赴天长、泗州卫各集贩卖。又邵伯露筋庙三十里铺等处,亦有头家收买艒艋船私盐过湖”[29],他们将私盐穿过运河集散中转,将淮盐贩卖到安徽等处。为防止贩卖私盐,明清政府曾于运河两岸设立了大量的关隘进行稽查,以宝应县为例:

缉捕私枭,分巡运河东岸,隶宝应汛。

子婴闸、风水洞河口隘:俱东由范家岭、刘家庄通盐邑场灶;泗水镇永安闸、瓦甸郎儿闸河口隘:俱东有相家庄、贺家湾、乔家舍下荡,达沙沟,通盐邑场灶;以上各隘私盐多由漕堤西入界首湖,奔天堂各集,入山分贩。

刘家堡朱马湾闸、汤问洞河口隘:俱东由贵庄、南宋庄下荡,至冈门镇通盐邑场灶;以上各隘私盐多由漕堤西入氾光湖,奔银沟集天长小关,入山分贩。

五里沟孙家洞、八浅学洞、黄浦闸河口隘:俱东由良沙□下荡,达夏家沟北宋庄通盐邑场灶;以上各隘私盐多自漕堤西入宝应湖奔衡阳各镇集,入山分贩。

缉捕私枭,分巡运河西岸,隶衡阳汛。

银沟集口隘:界连高邮,私盐过湖投囤,由此入天长、泗州分贩;黎城镇口隘:东通大湖,为各私枭通陆首隘;衡阳镇口隘:界连盱泗,东由黎城接高宝湖,西走观音寺达长淮,入云山,为私贩要隘;磨棋墩口隘:界连盱泗,凡山宝私盐,多由此陆运径云山奔上江滁来各路分贩;观音寺口隘:界连盱邑,由翟、蒋二坝入洪泽湖,西南奔雨山,为私贩水陆要隘;仁和集口隘:界连山阳,南走南甸,西奔观音寺,由古沟、周桥入洪泽湖各路分贩。[30]

从这些隘口的设置可以看到两淮食盐经过里下河水道,穿过淮扬运河,再穿过运河以西湖泊,然后分销安徽等处的路线。

有的盐枭与漕船水手配合,“一俟粮座等船北下,或泊无人之境,或约昏夜之时,运帮装载,从此出江,直达江广”[31],即借助漕船南下回空之际将私盐通过淮扬运河运输出江,带回江广等处牟利,“带回江广私盐,均由淮北、淮南场灶透漏”[32]。

除了西运至大运河进行贩卖外,还有一些盐贩将食盐南运,通过邗沟支道、扬仪运河出江,分销各处,乾隆年间的《两淮盐河图》详细标注了私盐运输的重要聚集点:

沿大运河一线的“腰铺”附近文字标注为“此处私盐系东台、何垛、丁溪,亦走兴化至老阁,之彼囤积,贩卖粮座等船,过河湖西至公道桥、西山各集贩卖”;“车逻大坝”附近文字标注为“私盐从此下运河、下湖”;“杨家庙”附近文字为“庙湾场所产之盐,有兴贩私枭大帮从淮安之平河桥、黄铺、泾河等路出头,过运粮大河,至缪家庙水陆两路搬运至武家墩、高家堰各处下湖,又过衡阳上车,出泗阳界,浸淮北各口岸”。

在下河地区“羊毛湾”附近文字为“各场私盐私贩者,皆从羊毛湾各涵洞坝口过运盐河至江。小领塂各庄车运驴驮,至三江营、长巷等处出江,上风客船”。

四、大运河淮扬段东翼两淮盐区城镇群的形成

两淮食盐的生产与外运,造就了淮扬地区功能各异的市镇群。在两淮盐区,除食盐生产外,也有部分土地用于农业种植,然而滨海土质不佳,且易遭淹漫,收成歉薄,这些垦殖田地产量普遍不高,“斥卤沙碛,向非膏腴地土,岁皆有收者可比,即耕种亦无大利”[33]。乾隆二十九年,两淮盐政高恒奏称“盐场麦地无多,灶户、煎丁惟以产盐售食为生”[34]。《小海场新志》亦谓“盐场专以产草供煎,定例不许开垦。本场近水之乡,间有垦种二麦,亦灶下私情,不敢公然报垦,一恐违定例,一恐潮水骤长,仍然草宅,不能常据为麦田也。又本场从无草田,间有种稻则系籼稻,种在高地,听其生长,收成甚薄”[35],即垦种所得根本无法自足。粮食之外,其他日用品也大多无法生产,需要依赖外地供给。如此,数十万灶民群体日常所需自然构成了庞大的贸易市场需求。而大量外来商人、游民等群体在滨海地区的聚集,更是增加了这种需求的体量,促使各地生成了相应的商贸与生活中心,构成了沿海地区的系列市镇带。宋元以来,沿海地区陆续形成了余中、金沙、石港、栟茶、富安、安丰、梁垛、丁溪、草堰、小海、白驹、刘庄、伍祐、新兴、庙湾、莞渎、临洪、板浦等二十余个产盐市镇。(3)据(万历)《通州志》、(嘉庆)《扬州府志》、(嘉庆)《东台县志》、(乾隆)《淮安府志》、(嘉庆)《海州直隶州志》等史料综合而来。一些市镇因为商业繁荣、人口加增而被单独划出,升格为“县”进行管理,如清代乾隆中叶东台县的设立。

淮安、扬州因为地处大运河淮扬段的两端,得以享受盐业转销的地利之便,出现了长时段的商业繁荣,所谓“扬州繁华以盐盛”即是对这种现象的生动描述。扬州作为两淮盐运中心,城内集聚了大量盐商。淮安乃淮北食盐集散地,亦属盐运要冲,淮安河下也如扬州一般,聚集了大量的盐商。他们从盐业转贩中获得了巨额利润。汪崇筼指出,万历晚期两淮盐商年度获利为57.132万两,是太仓年度收入的八分之一左右[36]140。清乾隆间是淮盐销售的黄金期,据汪士信估算,“两淮盐商年得利380万两,乾隆60年共得盐利22 821万两”,纯利润大致在9 011万两,平均每年在150万两[37]。而据汪崇筼估算,乾隆朝两淮盐利分配,官府所得为40 055.488 3万两,盐商实得利润12 427.947万两,平均每年官府得667.591 47万两,盐商实得利润207.132 46万两[36]162。虽估值不一,但皆见盐业经营利润巨大。尽管商人捐资报效数多,但扣除此项仍有大量盈余,以乾隆朝为例,汪士信估算平均每年报效达到479 424两,汪崇筼的估算则为47.508 52万两[36]180,二者悬殊不大,都在年均47万两多。即便剔除此项,年均仍有一百多万两盈余。这些财富被大量地用于饮食、园林建筑、艺术、戏曲等消费领域,带动了商业、服务业及文化的兴起,造就了淮扬城市繁华盛景[38]。

在两淮沿海产盐市镇与大运河之间,淮盐外运沿线则因为大量的船只及人员停泊、消费,催生出以运盐为主要特征的众多市镇。通州食盐外运从如皋至泰坝一线有利和、岔河、白蒲、海安、曲塘、白米、姜堰等镇,自东台至泰坝一线则有西溪、时堰、溱潼等镇。从泰坝至江都、仪征一线则有斗门、宜陵、仙女、湾头、大桥、旧港、十二圩等镇。淮北各场经安东至淮所一线则有大伊、张家店、新安、板浦等镇。这些市镇多因处于运输要道上而兴盛,尤其是地处要冲之区的市镇更属繁华,如板浦、湾头、十二圩等镇,不仅街市纵横,商品种类繁多,而且形成了澡堂、饭店、酒肆、旅馆等商业机构,用来满足行旅的需求。然而一旦盐运改道,则会日渐衰败,如新安镇,“张家店南三十里,与安东界,徽人聚处贸易,故曰新安,近因场河改由镇外,廛市渐衰”[39]。

此外,盐业的运销还带动了两淮地区其他副业的发展,如今天泰州分司的东台时堰镇因生产盐包而兴,“淮南各场灶盐包,俱取给于此。时堰距范堤四十里,距海又二百余里,无亭场井灶,例不产盐,祗盛盐包。由阜宁至吕四计二十余场,皆取给于此,此事在盐商为细故,在时堰则聚而成市,每年不下十余万捆,每捆三十片,皆系环镇村庄农妇于馌耕之暇,买蒲织成。令男赴镇投行,易钱以归,亦男耕女织之义。仰食于此者,不知凡几也”[40]。因大量蒲包堆积,时堰甚至被称作蒲岭、蒲城[41]。

可见,大运河淮扬段东翼盐业城镇群的形成,多基于盐业生产与运销而生成,大运河如同银线一般,把两淮盐区及运河沿线市镇串联起来,使星罗棋布的城镇群落构成了功能互补的商贸整体,形成了独具特色的大运河盐文化。

五、结语

淮盐作为传统中国的财政渊薮,历来与大运河有着密切关联。正是借助于大运河淮扬段、邗沟支道及河湖交叉的运盐河,两淮盐产地才得以联结淮河、长江及其支流等大型水道,将巨量食盐运输至各处销卖,满足百姓日用与国家财政需索。大量的食盐外运,也顺势带动了大运河淮扬段东翼两淮盐区城镇的繁荣与文化勃兴。大运河江苏段除了沿运城市徐州、宿迁、淮安、扬州、镇江、苏州、常州、无锡外,在其历史发展过程中,曾通过人工开凿的分支运河及长江、淮河等河道与江苏其他城市相连通,其他城市也通过盐河等支流与大运河相连,如通过盐河、淮河与连云港、阜宁相联系,通过老通扬运河与泰州、南通、盐城相联系。由此,以大运河为主干形成的运河网络,生成了一系列淮盐文化产业,留给今人一大批运河文化历史遗迹。