对外直接投资与企业雇佣期限结构唐

2022-07-18唐韬李方静夏伦

唐韬 李方静 夏伦

摘要:本文利用第七次至第十二次(2006-2016 年)中国私营企业抽样调查数据考察对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响,研究发现:私营企业对外直接投资显著降低了企业长期雇佣占比,提高了短期雇佣占比和临时雇佣占比,即对外直接投资对企业雇佣关系的稳定性造成了负面影响。在采用倾向得分匹配方法处理潜在内生性问题之后,结果仍保持稳健。异质性讨论显示,私营企业对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响效应在无体制内经历的企业家、资本密集型部门、中西部地区的样本中更为显著。本文还检验证实,劳动力技能供需不匹配与雇佣成本效应是私营企业对外直接投资影响企业雇佣期限结构的两个有效渠道。在扩展分析部分考察了企业工会和基层党组织对两者关系的影响,发现私营企业组建工会和建立基层党组织有助于缓解对外直接投资对企业雇佣期限结构的负面影响。本文的研究为我国当前制定企业境外投资政策、提高国内就业质量、改善劳动力市场的雇佣关系提供了丰富的政策启示。

关键词:对外直接投资;雇佣期限结构;劳动力供需匹配;雇佣成本

中图分类号:F752 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2022)04-0015-15

一、引言

在我国对外直接投资发展进程中,有着浓厚政府背景的国有企业早期一直扮演着“主力军”和“先行者”的角色[1]。近年来,随着自身实力的发展壮大及国家战略和政策的支持,私营企业也逐渐成为我国对外直接投资的重要力量,并开始在规模上追赶并超越国有企业。据统计,私营企业的对外直接投资占比已经超过60%①。越来越多的私营企业“走出去”,为我国推动形成全面开放新格局和经济高质量发展提供了新动能。

现阶段,就业是经济社会发展的优先指标[2]。党的十九届五中全会提出,实现扩大就业容量,提升就业质量,促进充分就业,保障劳动者待遇和权益。私营企业不仅是我国境外投资的主力军,也是扩大居民就业的中坚力量,吸纳城镇就业占比超过80%,新增就业占比超过90%①,充分发挥了“稳就业”生力军的作用。

经过40多年的改革开放,中国劳动力市场的雇佣关系已经由早期国有企业长期雇佣为主转变为多元化灵活配置,临时工、劳务派遣工、实习工等多种短期用工模式极大促进了就业灵活性[3]。但是,近十年来,一味追求经济效益也使得雇佣关系乱象丛生,劳动合同的短期化、雇佣归属管理的混乱、用工的不规范、“996福报”论等,侵害了劳动者的合法权益,导致劳资关系日趋紧张,劳资矛盾不断加剧。更充分更高质量就业是全面小康的坚强基石,是实现全体人民共同富裕的重要基础[4]。那么,私营企业在扩大居民就业容量的同时,是否提高了居民就业质量、改善了雇佣关系呢?检索文献后发现尚未有学者提供全面细致的解答。

在上述背景下,本文试图检验私营企业的对外直接投资是否改善雇佣期限、增进就业的稳定性。本文数据主要来源于第七次至第十二次全国私营企业调查数据,它完整提供了企业在不同期限(一年以上、半年以上不足一年、半年以下三种)的雇佣人数,本文据此分别界定为长期雇佣、短期雇佣和临时雇佣三种情形,通过构建不同雇佣期限占比指标,刻画企业雇佣期限结构。然后,以企业是否进行对外直接投资作为主要解释变量,并控制企业家、企业和地区制度环境三个层面的影响因素,考察对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响。结果发现,私营企业的对外直接投资显著降低了长期雇佣占比,因而一定程度损害了劳动力市场的就业稳定性。最后,在以往学者研究基础上进行扩展分析发现,组建工会和建立基层党组织可以有效缓解私营企业对外直接投资对雇佣期限造成的负面影响。

本文接下来的内容结构安排如下:第二部分为文献回顾与理论机制,梳理回顾相关文献并总结得出本文的理论机制;第三部分是研究设计,包括数据来源、变量定义、数据描述与典型事实以及计量模型的设定;第四部分是计量结果分析;第五部分是扩展分析;第六部分是研究结论与政策启示。

二、文献回顾与理论机制

(一)相关文献回顾

学术界研究对外直接投资的经济影响和就业问题的文献可谓浩如烟海,本文旨在考察對外直接投资与企业雇佣期限结构的关系,因此与以下两类文献密切相关:

一是对外直接投资的就业效应。早期讨论对外直接投资就业效应的相关文献主要关注的是欧美发达国家的跨国公司进行对外直接投资是否会造成“产业空心化”,进而影响母国就业[5~6]。发达国家的政策制定者和劳工组织对此类议题非常敏感,民众担心跨国公司对外直接投资会造成国内就业机会的流失,这种担忧进一步激发了学术界的研究兴趣。学者们分别利用美国[7~8]、瑞典[9]、意大利[10]、德国[11]、日本[12]等国家的跨国公司数据进行深入研究,但遗憾的是,这些研究结论众说纷纭,充满矛盾。部分学者发现对外直接投资导致产业以及生产任务转移,进而造成母国就业机会流失;还有部分学者认为对外直接投资扩大企业规模,提高生产效率,会相应增加就业。由此可见,对外直接投资对母国就业可能存在替代效应和规模效应两种截然相反的影响。

以上文献主要关注的是发达国家对低收入发展中国家的投资,尚未涉及发展中国家对外直接投资所带来的就业影响。随着中国加入WTO,中国作为发展中国家开始全面融入经济全球化,对外直接投资规模呈迅猛扩张趋势,其就业效应顺势成为国内炙手可热的话题。一些学者先从理论层面分析了不同投资动机的对外直接投资对母国就业的影响机制,然后利用微观企业数据实证分析对外直接投资对母公司就业规模的影响,研究发现中国企业对外直接投资对国内就业产生了显著正向促进作用,而且不同投资动机存在显著的异质性影响[13~15]。随着全球价值链分工体系的逐渐深化,作为国际分工的重要参与者,中国对外直接投资的就业影响也变得愈发复杂,一些学者开始尝试探究其对就业结构的影响。阎虹戎等(2018)采用中国制造业行业数据,研究发现对外直接投资企业显著增加了生产性员工和非生产性员工,其中生产性员工数量增长更快,非生产性员工的增长则主要是销售、技术及管理类人员[16]。李杨和车丽波(2021)构建企业层面对外直接投资面板数据,研究发现企业对外直接投资显著优化了母公司就业技能结构,其中绿地投资模式的作用更大[2]。

二是企业雇佣期限结构方面的相关研究。雇佣期限结构指的是不同雇佣期限的员工人数所占的比例。囿于相关數据的限制,雇佣期限结构的相关研究现在非常匮乏,魏下海等(2015)利用第十次全国私营企业抽样调查数据深入考察了工会对企业雇佣期限结构的影响,研究发现工会通过集体发声和与基层党组织协同引发党政关注两条途径显著改善了企业雇佣期限结构,增加了企业长期雇佣占比[3]。尽管这一研究仅采用一年的私营企业数据,并未考虑研究结论是否受到时间趋势的影响,但仍为现阶段改善企业就业稳定性、建设和谐劳动关系提供了理论基础和实证支撑,对本文的研究具有重要的参考价值和指导意义。此外,余玲铮等(2021)利用国际机器人联盟的数据和中国劳动力动态调查数据,系统考察机器人浪潮如何影响劳动力市场雇佣关系,研究发现机器人渗透生产环节,在一定程度上重塑了传统的“技术-技能”匹配和粘性,而劳动者基于企业的传统特定技能被削弱,雇主倾向于与雇员签订短期合同,使得劳动力市场雇佣合同显著趋于短期化[17]。

通过梳理上述文献,不难发现现有文献多从就业规模、技能结构等方面考察对外直接投资的就业影响。本文则从企业雇佣期限结构视角出发,直观考察私营企业对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响,试图为对外直接投资就业效应和雇佣期限结构两方面的相关研究作出有益的边际贡献。

(二)理论机制

国内现有相关研究认为,对外直接投资主要通过“产出效应”“规模经济效应”和“出口替代效应”三种途径影响母公司就业总量。与上述研究不同的是,本文关注的是对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响,因此以往的理论机制并不适用。本文认为对外直接投资影响企业雇佣期限结构的机制可以归纳为以下两点:其一,私营企业在做出对外直接投资决策之后,很难在较短时间内找到能够胜任的员工,因此选择雇佣短期工和临时工,并通过企业后期培训满足业务需要;其二,私营企业进行对外直接投资面临着经营、社会、政治法律等多重风险,可能更倾向于雇佣短期工和临时工,以削减雇佣成本,规避境外投资风险。

1. 劳动力技能供需不匹配

从劳动力技能需求层面看,对外直接投资企业增加了生产性员工和非生产性员工的需求,其中生产性员工数量增长更快[16],并显著优化了母公司就业技能结构[2]。其原因在于对外直接投资企业为了适应境外市场(尤其是发达国家市场)的标准和需求,或者将相对低端的生产环节转移至境外,而国内生产部门则更多承担技术含量和附加值较高的环节,提高了对劳动力的技能需求。企业开展对外直接投资前期需要对境外市场进行深入调查,搜寻和维护客户并建立良好的协商沟通渠道,后期还要提供售后服务、技术咨询等一系列综合性业务,因此对雇佣的员工所要具备的技能要求比在国内更高。

从劳动力技能供给的角度看,基于薪酬福利待遇、职业稳定性以及传统观念影响等原因,技能水平高的求职者们可能更青睐党政机关、事业单位或国企,其次是平均工资较高的外资企业,最后才是私营企业。与此同时,近年来新闻媒体时常曝光私营企业在雇佣管理员工方面的不规范,也进一步损害了私营企业的公众形象。以上因素使得私营企业在劳动力市场上并不具备很强的竞争力,对高技能劳动力吸引力较为有限,可能无法在短期内找到具备企业进行对外直接投资所需相应专业技能的长期员工。

综上,劳动力技能供需的不匹配,使得私营企业在做出开展对外直接投资决策之后,无法在很短时间内找到与岗位需求匹配的长期员工,因而只能选择雇佣短期工和临时工,通过对他们进行与岗位相关的培训,满足对外直接投资业务的需要。

2. 雇佣成本效应

融资约束是私营企业对外直接投资所面临的首要难题[18],因此私营企业对外直接投资对维持运营的资金成本非常敏感。工资和社会保险费用是企业用工成本的两大重要组成部分。过高的用工成本对盈利水平不稳定且无力承受用工成本较大波动的企业具有成本强约束[19~20],会对企业的利润造成挤压,从而促使企业想方设法降低雇佣工资水平和减少社会保险费用的缴纳。为了降低用工成本,追求利润最大化的企业有很强的动机支付更低的工资水平、规避社会保险费用的缴纳,雇佣大量短期工和临时工则是其中的途径之一,因为短期工和临时工往往议价能力较弱,替代性较强,无法与雇佣方就薪资福利保障平等谈判。

从宏观环境和自身境外投资经验来看,由于国际政治经济环境的不稳定,以及企业自身境外运营经验不足,私营企业在进行对外直接投资后,面临着经营风险、社会风险、政治法律风险等多重不确定性,为了尽可能削减成本,规避境外投资风险,企业可能倾向于雇佣更多短期工和临时工,以降低雇佣成本的方式扩大境外投资收益。

综上,私营企业进行对外直接投资可能会增加企业用工成本,进一步加重企业负担,进而通过雇佣短期工和临时工来转嫁劳动力要素成本,即雇佣成本效应是对外直接投资影响企业雇佣期限结构的重要途径之一。

三、研究设计

(一)数据来源

本文所使用的数据主要来源于中国私营企业调查数据库。该数据库是由中共中央统战部、中华全国工商业联合会、国家工商行政管理总局和中国私营经济研究会组成的联合课题组每两年对全国范围内私营企业状况进行一次抽样调查而构建,在每一次调查中关于企业经营相关数据均以上一年度为统计标准,例如2016年调查时,获得的是2015年的数据。自1993年开始,截至目前已经进行了13次,调查时间跨度25年,调查地区覆盖全国31个省、直辖市和自治区,分布于国家统计局划分的19个行业大类,内容主要包括企业主要出资人情况、企业经营融资情况、企业管理与传承、发展环境等几大板块,是国内外各界了解和研究改革开放以来中国企业和企业家成长的重要微观数据。综合考虑数据质量以及本文所涉及重要变量的连续性,选取整理了2006-2016年第七次至第十二次中国私营企业调查数据,作为本文实证研究的基准数据。

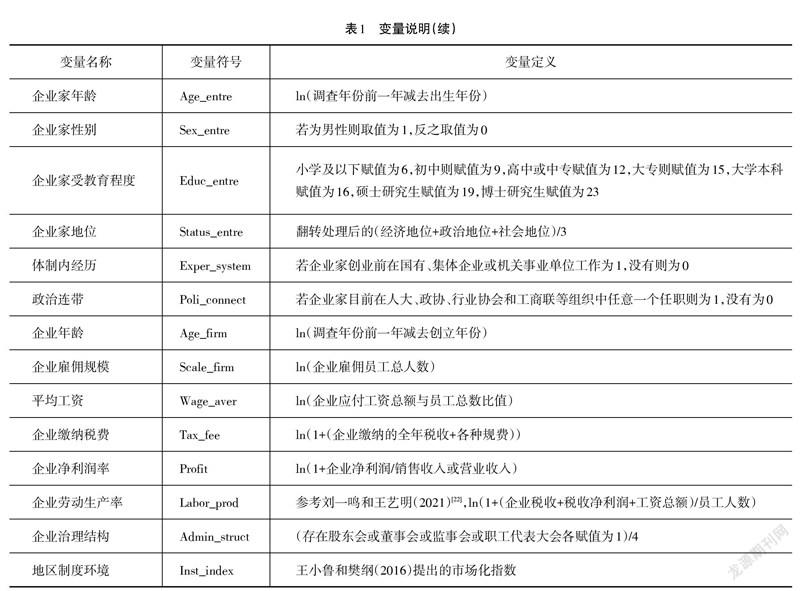

(二)变量定义

本文的变量设定与说明见表1。被解释变量雇佣期限结构(ETS),借鑒魏下海等(2015)的思路[3],根据每轮调查问卷中关于雇佣期限的三个问题“企业全年雇佣的员工有多少人?”“雇佣半年以上不足一年的员工有多少人?”“半年以下临时雇佣的员工有多少人?”,识别出三种雇佣期限(全年、半年以上不足一年、半年以下),分别采用对应的雇佣期限的员工人数除以总雇佣人数,构造长期雇佣占比(PLE)、短期雇佣占比(PSE)和临时雇佣占比(PTE)三种不同雇佣期限变量进行表示。关键解释变量对外直接投资(OFDI)则根据调查问卷中记录的对外直接投资金额进行设定,大于0取值为1,等于0则取值为0。

为了尽可能得到稳健的实证结果,本文的控制变量覆盖了企业家、企业以及企业所处地区三个层面。其中,企业家个人特征变量选取了企业家年龄、企业家性别、企业家受教育程度、企业家地位、体制内经历、政治连带;企业层面变量则选取了企业年龄、企业雇佣规模、平均工资、企业缴纳税费、企业净利润率、企业劳动生产率、企业治理结构;在地区层面,采用王小鲁和樊纲(2016)在省份市场化指数报告中提出的市场化指数衡量地区制度环境变化[21],以捕捉地区营商环境的影响。

(三)数据描述与典型事实

表2汇报了核心变量的描述性统计结果。关键被解释变量长期雇佣占比、短期雇佣占比、临时雇佣占比的均值分别为0.819、0.107、0.073,它们的标准差显示数值间存在一定的变异性,满足实证分析要求。对外直接投资企业仅占15.8%,比例较低,这表明促进私营企业“走出去”仍存在较大空间。从企业家特征来看,企业家受教育程度的均值为15.569,这表明大部分企业家学历为大专及以上,文化程度较高;企业家地位的均值为5.31,标准差为1.821,这表明大部分企业家对自身地位评价不高,且个体间主观感知差异较大。54%的企业家具有体制内经历,拥有人大、政协、行业协会或工商联任意一个任职背景的为78.3%,这表明大部分私营企业家具有较为丰富的社会资本资源。从企业层面变量来看,大多数特征变量的标准差普遍较大,说明私营企业在这些方面差异较大,尤其是企业雇佣规模、平均工资、缴纳税费和劳动生产率等,因此选取这些变量作为控制变量十分必要。

另外,解释变量的相关系数矩阵表明,相关系数绝对值最高达0.611,但是VIF检验结果显示,VIF最高值未超过2.10,远低于临界值10,因此认为本文选取的解释变量不会出现严重的多重共线性问题②。

对外直接投资与企业雇佣期限结构之间的统计关系是本文的关注焦点,表3汇报了对外直接投资企业与无对外直接投资企业在雇佣期限结构方面的差异。从雇佣期限结构来看,对外直接投资企业的长期雇佣占比是73.99%,比无对外直接投资企业的83.15%低9.16个百分点,而且这种差异在1%的水平上显著。然而,对于短期雇佣占比与临时雇佣占比指标,对外直接投资企业的均值都要高于无对外直接投资企业。其中,对外直接投资企业的短期雇佣占比(14.38%)要比无对外直接投资企业的(10.18%)高4.2个百分点,差异达到1%的显著水平;对外直接投资企业的临时雇佣占比(11.63%)要比无对外直接投资企业的(6.66%)高4.97个百分点,差异同样达到1%显著水平。表3的分析结果表明,对外直接投资与企业雇佣期限结构之间确实存在相关关系,即对外直接投资与长期雇佣占比负相关,而与短期雇佣占比和临时雇佣占比正相关。

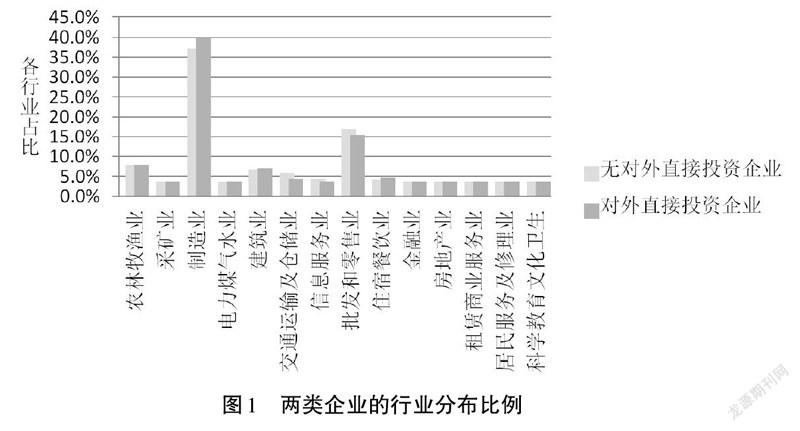

考察对外直接投资是否会影响企业雇佣期限结构,从因果识别的角度看,本文最为担心的一个问题是选择性偏误,即企业进行对外直接投资并不是随机选择的,新新贸易理论的相关研究已经证实,生产效率更高、规模更大的企业更有可能进行对外直接投资[23~25]。选择偏误会使得两类企业可能存在系统性差异,从而给因果识别带来困难。本文将使用不同的方法尽量缓解内生性问题,尽可能准确识别出对外直接投资与企业雇佣期限结构之间的因果关系。首先从两类企业的行业分布对选择性偏误做初步观察。

图1是两类企业所处行业的分布比例对比图。本文根据历次调查问卷中原始题项“企业主要从事的行业?”,选取企业主对“第一主业”的回答作为企业所处的行业,并借鉴徐尚昆等(2020)的做法[26],将每年企业所处行业按照最新的2016年调查问卷中的行业编号进行整理归并到15个行业大类,具体包括农林牧渔业、采矿业、制造业、电力煤气水业、建筑业、交通运输及仓储业、信息服务业、批发和零售业、住宿餐饮业、金融业、房地产业、租赁商业服务业、居民服务及修理业、科学教育文化卫生业等。比较图1中两类企业在各行业的分布占比,不难发现两类企业所选择的行业差别不大,在制造业占比约为40%,在批发和零售业占比约为16%,在建筑业占比约为7%。这说明,至少从行业分布的角度看,两类企业的选择性偏误较小。

(四)计量模型沿着前文的讨论思路,为了深入考察对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响,构建如下基准检验方程:

ETS=α +αOFDI +αCon trols +λt +φ +ϑ +δ (1)

其中,下标i 、t 、j 、p 分别代表企业、年份、行业、省份。被解释变量ETS 代表雇佣期限结构,核心解释变量OFDI 是二值虚拟变量,Con trols 代表各类控制变量。此外,还加入了时间固定效应( λ)、行业固定效应(φ)、地区固定效应(ϑ),以控制年份、行业、省份等不可测特征对企业雇佣期限结构的影响,δ 为残差项。

四、计量结果分析

(一)基准模型回归结果

表4汇报了基准模型回归结果,后三列控制了年份、行业、地区固定效应。不难发现,无论是否控制年份、行业、地区固定效应,对外直接投资对长期雇佣占比估计系数一直显著为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数一直显著为正,且均在1%的水平上通过显著性检验。以第(4)~(6)列的回归结果为例,对外直接投资显著降低了长期雇佣占比3.8个百分点,分别显著提高了短期雇佣占比和临时雇佣占比1.6和2.2个百分点。这表明,私营企业的对外直接投资行为增加了企业内部劳动力雇佣关系的不稳定。

根据前文的变量设定,从企业家、企业、地区三个层面来观测控制变量的估计系数。首先,由企业家个人特征变量可知:(1)企业家年龄变量对长期雇佣占比的估计系数在1%水平上保持显著为正,对短期雇佣占比的估计系数在1%水平上保持显著为负,对临时雇佣占比的估计系数也保持为负,这表明企业家年龄越大,越希望保持雇佣关系的稳定性,灵活雇佣的员工数就越少。(2)企业家性别和企业家受教育程度变量对长期雇佣占比的影响为正,但估计系数的显著性并不稳定。(3)企业家地位变量对长期雇佣占比的估计系数保持在1%显著性水平上为正,对短期雇佣占比和临时雇佣占比保持为负,这意味着企业家对于自身地位主观评价越高,越倾向于保持雇佣结构的持续稳定。(4)企业家的体制内经历和政治连带变量一定程度上反映了企业家的社会资本和政治资源,其对长期雇佣占比的影响为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的影响为正。不同的是,在控制了年份、行业和地区固定效应之后,体制内经历变量的估计系数变得不显著,相较之下政治连带的估计系数具有更稳定的显著性。

其次,由企业层面变量可知:(1)企业年龄对长期雇佣占比存在显著正向影响,对短期雇佣占比和临时雇佣占比均存在显著负向影响,且显著性水平均保持在1%,这表明企业存活时间越长,内部雇佣关系越稳定,这可能与企业内部劳动力市场完备性、人力资本投资的长期性以及老牌企业更能抗击市场风险等相关[3]。(2)企业雇佣规模对长期雇佣占比的估计系数显著为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数均显著为正,这表明在控制其他特征变量的情况下,私营企业的雇佣规模扩张主要来自于短期雇员和临時雇员。(3)平均工资对长期雇佣占比存在显著正向影响,对短期雇佣占比和临时雇佣占比均存在显著负向影响,这表明平均工资越高越有助于建立稳定的劳资双方雇佣关系。(4)企业缴纳税费、企业净利润率和企业治理结构变量一定程度上反映的是企业的社会责任意识、盈利状况和治理水平,它们对长期雇佣占比影响均显著为正,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的影响均显著为负,这表明社会责任意识强、盈利状况良好且治理结构更完备的企业更倾向于拥有一支较为稳定的员工队伍。(5)企业劳动生产率体现的是企业雇员人均创造的新价值,令人意外的是,企业劳动生产率变量对长期雇佣占比的影响显著为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的影响显著为正,这表明企业劳动生产率的提升主要来源于短期雇员和临时雇员,这可能是因为随着时间的推移,长期雇员因自身知识结构的固化对企业创造新价值的边际贡献开始减弱,而雇佣的短期工和临时工更能帮助企业及时解决伴随新兴业务而产生的新问题。

最后,地区制度环境变量在控制了年份、行业和地区固定效应后,估计系数变得并不显著,这意味着营商环境对企业雇佣期限结构的影响受到时间、行业和地区因素的干扰,仍有待进一步探究。

(二)潜在内生性问题的处理

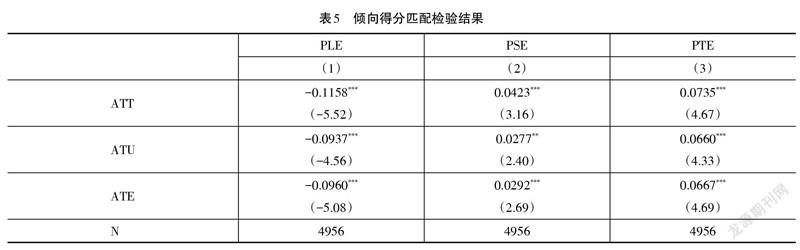

如前文所述,核心解释变量的自选择问题可能使得基准模型的估计结果出现偏误,为了缓解这一问题,接下来采用倾向得分匹配方法(PSM)进行处理。基准模型(1)可能产生内生性的主要原因是企业进行对外直接投资非随机选择,存在系统性差异。采用倾向得分匹配方法试图以某些特征变量作为匹配变量,找到近似随机的两组企业样本,从而进行因果关系检验。

企业进行对外直接投资存在自选择偏误,生产率高、规模大的企业更有可能进行对外直接投资。当存在自选择性偏差时,通常需要采用以下两种方法:第一类方法假设个体依可测变量选择是否进行对外直接投资,第二类方法假设个体依不可测变量进行选择。如果依可测变量选择假设成立,就可以采用倾向得分匹配方法来缓解自选择问题。在本文中,使用该方法的基本思路如下:针对每一个进行对外直接投资的企业,用一定的方法找到在其他各方面都非常相近,但没有对外直接投资的参照者,那么就近似于找到两个非常“相似”的企业,一个有对外直接投资,另一个没有,比较这两个企业的雇佣期限结构则可以体现是否是对外直接投资行为带来的影响。在这里,采用“近邻匹配”法进行匹配。考虑到倾向得分匹配方法是建立在独立无关假设(CIA)条件基础上的,因此同时影响是否对外直接投资和雇佣期限结构的变量都应该放入倾向分值估计方程中。本文选择如下几个影响企业对外直接投资概率的变量作为匹配变量:企业家受教育程度、企业家地位、体制内经历、政治连带、企业年龄、平均工资、企业缴纳税费、企业净利润率、企业劳动生产率、企业治理结构、地区制度环境、年份、行业、省份。初步将配对比例设定为1:1,随后在实际估计中进行变换,以检验配对方法和比例对结果稳健性的影响。匹配后所有变量的标准化偏差均大幅度缩小,最大的仅有7.3%,而且大多数T检验结果不拒绝控制组与处理组无系统差异的假设(地区制度环境除外)③。

为了得到更可信的结果,采用自助法进行回归。表5列出了ATT、ATU、ATE三组比较结果,对外直接投资对长期雇佣占比的估计系数均在1%的水平上显著为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数均在1%水平上显著为正,这很好地反映了在倾向得分匹配检验中,企业对外直接投资与企业雇佣期限结构变化存在一定的因果关系,对外直接投资降低了长期雇佣占比,提高了短期雇佣占比和临时雇佣占比。随后,分别通过调整匹配变量、变换匹配方法进行稳健性观测,得到的估计系数结果与表5相似,这里不再赘述。

(三)异质性讨论

本节围绕企业家个体特征、企业所处行业和地区分布分别展开异质性讨论。

1. 企业家体制内经历的异质性影响

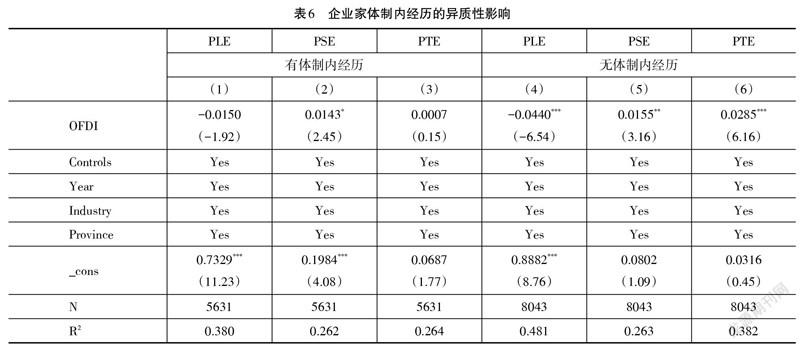

作为私营企业,企业家是企业经营投资、雇佣员工的主要决策人,企业家的个体特征必然会对对外直接投资与雇佣期限结构之间的因果关系造成影响。近年来,企业家的体制内经历备受学者们的广泛关注。徐尚昆等(2020)认为企业家的国有企业工作经历使得企业在市场扩张和盈利方面表现更好,促进了更高水平的企业成长[26]。赵阳等(2020)也认为拥有体制内经历的创业者创业规模更大,创业后净资产复合增长率更高[27]。借鉴以往学者的研究,依据企业家体制内经历虚拟变量对全样本进行分组检验,以考察企业家是否具有体制内经历对对外直接投资与雇佣期限结构之间相关关系的异质性影响。

表6报告了相应的分组检验结果。在有体制内经历的分样本回归中,对外直接投资对短期雇佣占比的估计系数仅在10%的水平上显著为正,对长期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数则不显著;而在无体制内经历的分样本回归中,对外直接投资对长期雇佣占比的影响在1%水平上显著为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的影响也显著为正。这表明,企业的对外直接投资行为,将会使无体制内经历的企业家更倾向于灵活的雇佣关系,降低长期雇佣占比,提高短期雇佣占比和临时雇佣占比;而对于有体制内经历的企业家而言,企业对外直接投资行为对雇佣期限结构的正向影响仅对短期雇佣占比显著,其他的并不显著,这可能是因为具有体制内经历的企业家社会资本和公司治理经验更为丰富,对于企业对外直接投资行为给企业内部劳动力需求带来的影响更倾向于利用自身社会资源网络和管理才能来解决;而对于没有体制内经历的企业家,其公司治理经验都是从市场中磨练得来的,他们可能更信赖和认可市场机制的资源配置。

2. 不同要素密集型部门的差异化影响

资本与劳动力是企业生产投入的两大要素,不同要素密集型行业的要素需求弹性差异较大,一定也会对对外直接投资与雇佣期限结构的因果关系造成差异化影响。在这里,根据行业的资本密集度(实收资本总额与雇佣员工总人数的比值),将所有行业进行分类,将高于行业资本密集度均值的行业划为资本密集型行業,低于均值的划为劳动密集型行业。

表7报告了不同要素密集型部门的差异化影响检验结果。可以看出,在资本密集型行业,对外直接投资对长期雇佣占比的影响显著为负,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的影响显著为正,估计系数均在1%的水平上显著且比基准模型更大;而在劳动密集型行业,对外直接投资的估计系数均不显著。这说明,对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响效应在资本密集型行业表现得更为突出,在资本密集型行业,对外直接投资行为将促使企业选择更灵活的雇佣关系,而在劳动密集型行业,对外直接投资行为对企业雇佣期限结构的影响尚不明确。

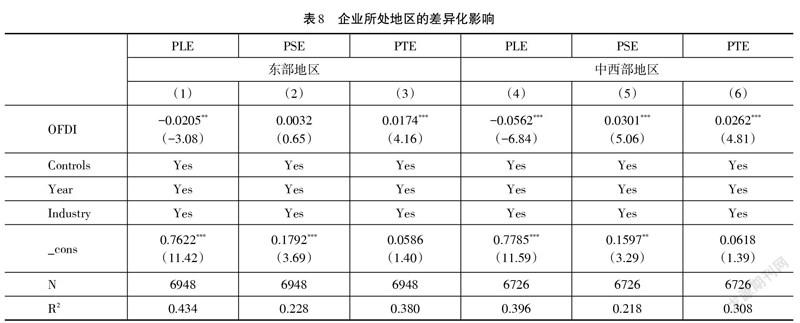

3. 企业所处地区的差异化影响

作为一个正在迅速发展中的新兴经济体,我国的国情特点是国土面积广阔但区域间发展不均衡,资源配置效率、政府服务能力以及要素禀赋状况均存在较大地区差异,因此地区的影响在学术研究中往往无法忽视。通过调查问卷中邮政编码对企业所处的省份进行识别,然后依据企业所在省份划为东部地区和中西部地区进行分样本回归,以观测企业所处地区所带来的差异化影响④。

表8汇报了相应的检验结果。不难发现,在中西部地区,对外直接投资对三种雇佣期限结构变量的估计系数比基准模型回归更大,且都保持在1%的水平上显著。而在东部地区,对外直接投资对长期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数均显著,但对短期雇佣占比的估计系数并不显著,系数值也明显小于基准模型回归结果。这说明,无论是东部地区还是中西部地区,对外直接投资都将使得企业降低长期雇佣占比,提高临时雇佣占比。比较系数值大小可知,在市场化程度和经济发展水平较低的中西部省份,对外直接投资行为对企业雇佣期限结构的影响效应作用更大。实际上,这从侧面验证了地区制度环境对对外直接投资与企业雇佣期限结构相关关系的影响,在地区制度环境较差的地区,企业选择更灵活的雇佣关系,劳动者权益更容易受到侵害。

(四)影响机制检验

前文的机制分析表明,劳动力技能供需不匹配和雇佣成本效应是私营企业对外直接投资影响企业雇佣期限结构的两个渠道。其中,劳动力技能供需匹配程度很难找到相关变量直接度量。本文认为,私营企业为保证投资业务的顺利开展,往往会对招募的员工进行后期培训以满足技能需求,技能供需不匹配程度越高,企业支出培训费用则越多,因此将私营企业的员工培训费用作为表示劳动力技能供需不匹配的代理变量(取对数形式)。而依据前文的分析,本文认为企业雇佣成本包含员工工资、奖金和缴纳的社会保险费用两个部分(取对数形式)⑤。基于此,为了检验上述机制的有效性,构建如下中介效应模型:

ETS =β +βOFDI +βCon trols (2)

Train_fee =χ +χOFDI +χCon trols (3)

Cost_empl =γ +γOFDI +γCon trols (4)

ETS =η +ηOFDI +ηTrain_fee +ηCon trols (5)

ETS =ψ +ψOFDI +ψCost_empl +ψCon trols (6)

其中,式(2)表示对外直接投资对企业雇佣期限结构的总效应,β 衡量总效应的大小;式(3)和式(4)分别表示对外直接投资对企业培训支出(Train_fee)和雇佣成本(Cost_empl)的影响,χ 和γ 表示对外直接投资对其影响程度的大小;式(5)和式(6)中η 和ψ 则衡量在控制了企业培训支出和雇佣成本效应后,对外直接投资对企业雇佣期限结构的直接效应。此外,以上公式均控制了年份、行业和省份固定效应。

本文对式(2)~(6)进行依次回归,表9汇报了相应的回归结果,其中式(2)的回归结果即是基准模型回归中的第(4)~(6)列结果,此处为节省篇幅不再一一列出。表9第(1)列显示,对外直接投资对企业培训支出的估计系数显著为正,即对外直接投资显著提高了企业培训支出。第(2)~(4)列在控制了企业培训支出之后,对外直接投资对长期雇佣占比、短期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数分別为-0.0362、0.0150、0.0212,且在1%的水平上显著,系数值均小于基准回归中(4)~(6)列对外直接投资的估计系数(-0.0383、0.0164、0.0219),这表明该中介效应成立,且属于不完全中介效应,即私营企业进行对外直接投资所引致的劳动力技能供需不匹配导致企业降低长期雇佣占比、提高短期雇佣占比和临时雇佣占比。第(5)列结果显示,对外直接投资对企业雇佣成本的估计系数显著为正,即对外直接投资显著增加了企业雇佣成本。第(6)~(8)列在控制了企业雇佣成本之后,对外直接投资的估计系数分别为-0.0325、0.0115、0.0210,也都小于基准回归(4)~(6)列中的估计系数,这表明该中介效应也同样成立,且属于不完全中介效应,即私营企业开展对外直接投资导致企业雇佣成本上升从而促使企业降低长期雇佣占比、提高短期雇佣占比和临时雇佣占比。比较两种中介效应的估计系数不难发现,雇佣成本效应的影响似乎更大。该部分的回归结果验证了前文影响机制的有效性。

五、扩展分析

前文的一系列分析表明,从企业雇佣期限结构的角度来看,私营企业对外直接投资显著降低了长期雇佣占比,对劳动力市场就业的稳定性造成了负面影响。那么,由此引出的问题是,如何才能缓解私营企业对外直接投资对企业长期雇佣占比的负向影响,维护就业稳定性,保护劳动者合法权益呢?魏下海等(2015)研究发现企业工会通过集体发声和与基层党组织协同引发党政关注两条途径显著增加了企业长期雇佣占比,减少了短期和临时雇佣占比,改善了雇佣期限结构[3]。这一研究为本节的分析提供了研究思路,需要注意的是他们仅采用了一年的私营企业调查数据,所提出的理论机制是否也适用于本文的研究样本呢?为了厘清以上问题,本节将进行细致的计量分析,以期得到更为丰富的政策启示。

为了检验工会与基层党组织对私营企业对外直接投资与雇佣期限结构之间关系的影响,设定如下计量模型:

ETS=κ +κOFDI +κUnion*OFDI +κUnion +κCon trols (7)

ETS =π +πOFDI +πParty*OFDI+πParty +πCon trols (8)

其中,Union 、Party 分别代表工会和基层党组织,在这里设置为虚拟变量,企业有工会或基层党组织则为1,反之则为0。式(7)~(8)都控制了年份、行业和省份固定效应。工会和基层党组织与对外直接投资的交互项的估计系数κ 、π 是关注的重点。若工会和基层党组织改善了对外直接投资企业的雇佣期限结构,则两个交互项对长期雇佣占比估计系数应该为正,而对短期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数应该为负。表10报告了计量模型(7)~(8)的回归结果。第(1)~(3)列交互项(Union ×OFDI )对长期雇佣占比的估计系数在1%水平上显著为正,对短期雇佣占比和临时雇佣占比的估计系数显著为负,完全符合预期,这说明工会改善企业雇佣期限结构这一机制在进行对外直接投资的私营企业同样有效。第(4)~(6)列交互项(Party ×OFDI )对长期雇佣占比的估计系数在5%水平上显著为正,对临时雇佣占比的估计系数在5%水平上显著为负,对短期雇佣占比的影响未通过显著性检验,但仍为预期的负值。这表明基层党组织同样也是改善企业雇佣期限结构、维护就业稳定性的重要力量。以上结果为缓解私营企业境外投资过程中日趋紧张的劳资关系、建设和谐雇佣关系提供了思路。

六、研究结论与政策启示

本文利用第七次至第十二次(2006-2016年)中国私营企业抽样调查数据,系统考察了对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响。研究结果表明,对外直接投资显著降低了企业长期雇佣占比,提高了短期雇佣占比和临时雇佣占比,即对外直接投资对企业雇佣关系稳定性存在显著负向影响。在采用倾向得分匹配方法处理潜在内生性问题之后,结果仍保持稳健。对研究样本的异质性展开分析讨论发现,对外直接投资对企业雇佣期限结构的影响效应在无体制内经历的企业家、资本密集型部门、中西部地区样本中更为显著。研究还发现,劳动力技能供需不匹配与雇佣成本效应是对外直接投资影响企业雇佣期限结构的两个渠道。最后,依据以往学者的思路,将工会和基层党组织与对外直接投资生成交互项进行回归发现,对长期雇佣占比的估计显著为正,这意味着在企业组建工会和建立基层党组织有助于缓解对外直接投资对企业雇佣期限结构的负面影响,改善企业雇佣关系。

在当前中国私营企业对外直接投资规模迅速增长与国内雇佣关系日趋紧张的背景下,本文的研究结果有如下政策启示:第一,私营企业是吸纳就业的主力军,同时也是追逐利润的市场主体。随着越来越多的私营企业“走出去”,政府部门应该密切关注其对外直接投资行为对劳动力市场雇佣关系造成的影响,防止私营企业过度灵活的雇佣模式给劳动力市场造成的不良影响,及时出台相关法律法规维护就业的稳定性,大力惩治就业市场乱象,督促私营企业在提高就业质量、构建和谐雇佣关系等方面承担相应的社会责任,切实保障劳动者的合法权益。第二,企业家以及企业异质性特征是影响对外直接投资与雇佣期限结构关系的重要因素。因此,政府部门在制定相关私营企业境外投资政策、劳动力雇佣法规时应该综合考虑企业家以及企业异质性,对于企业家没有党政机关事业单位工作经历的,以及处于资本密集型行业和中西部地区企业应该有针对性地因企施策,通过采取财政政策引导、改善营商环境等多种手段来化解其对外直接投资行为对企业稳定雇佣关系造成的负面影响。第三,政府部门应该积极鼓励具备条件的私营企业组建工会和建立基层党组织,在日常管理工作中充分发挥员工工会和基层党组织的力量,使得普通员工能够利用工会和基层党组织,通过集体发声和党政关注的途径,切实捍卫自身合法权益,維护就业的稳定性,改善企业雇佣关系。

注释:

① 2019年3月6日,国家发改委主任何立峰在十三届全国人大二次会议记者招待会上,提到民营经济“56789”的概括中,涉及民营经济以上数据。

② 限于篇幅,这里不列出相关系数矩阵与VIF检验结果,留存以备读者索取。

③ 平衡性检验结果留存以备索。

④ 按照国家发改委的划分,东部地区是指经济发展水平较高的省份,包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南,其他则划为中西部地区。

⑤ 本文也曾尝试选取将培训费用支出、雇佣成本与企业营业收入的比值作为测度变量放入计量模型,但是回归系数并未显著变化,因此认为这里直接选取两类费用支出取对数形式也是合理的。

参考文献:

[1] 赵勇,初晓“. 国进民进”:国有企业在对外直接投资中的作用[J].世界经济,2021,44(5):53-78.

[2] 李杨,车丽波.对外直接投资对企业就业技能结构的影响效应[J].数量经济技术经济研究,2021(3):120-139.

[3] 魏下海,董志强,金钊.工会改善了企业雇佣期限结构吗?——来自全国私营企业抽样调查的经验证据[J].管理世界,2015(5):52-62.

[4] 郭启民.立足“稳”与“扩”提升就业质量[J].企业观察家,2021(6):22-23.

[5] Kravis I B,Lipsey R E.The Effect of Multinational Firms' Operations on their Domestic Employment[R].NBER WorkingPapers,1988.

[6] Lipsey,R.E. Outward Direct Investment and the US Economy in The Effects of Taxation on Multinational Corporations[M].Universi⁃ty of Chicago Press,1995.

[7] Hanson,G.H.R.Mataloni,M.J. Slaughter. Expansion Abroad and the Domestic Operations of US Multinational Firms[R].TuckSchool of Business,Dartmouth Working Paper,2004.

[8] Desai,M.A.C. F.Foley,J.R.Hines.Domestic Effects of the Foreign Activities of US Multinationals[J].American Economic Journal:Economic Policy,2009,1(1):181-203.

[9] Braconier,H.,K.Ekholm.Swedish Multinationals and Competition from High-and Low-wage Locations[J].Review of InternationalEconomics,2000,8(3):448-461.

[10] Navaretti,G.,D.Castellani.Investments Abroad and Performance at Home:Evidence from Italian Multinationals[R].CEPR Dis⁃cussion Papers,2004.

[11] Becker,S.O.,K.Ekholm,R.Jackle. Location Choice and Employment Decisions:A Comparison of German and Swedish Multina⁃tionals[J].Review of World Economics,2005,141(4):693-731.

[12] Yamashita,N.,K.Fukao. Expansion Abroad and Jobs at Home:Evidence from Japanese Multinational Enterprises[J].Japan andthe World Economy,2010,22(2):88-97.

[13] 李磊,白道欢,冼国明.对外直接投资如何影响了母国就业?——基于中国微观企业数据的研究[J].经济研究,2016(8):144-158.

[14] 蒋冠宏.我国企业对外直接投资的“就业效应”[J].统计研究,2016(8):55-62.

[15] 贾妮莎,申晨,雷宏振,兰娟丽.中国企业对外直接投资的“就业效应”:理论机制与实证检验[J].管理评论,2019(6):49-59.

[16] 阎虹戎,冼国明,明秀南.对外直接投资是否改善了母公司的员工结构?[J].世界经济研究,2018(1):53-66+135.

[17] 余玲铮,张沛康,魏下海.机器人如何影响劳动力市场雇佣关系:“技术-技能”重塑机制的解释[J].学术研究,2021(2):100-107.

[18] 宫旭红,任颋.融资约束、信贷支持与私营企业对外直接投资[J].产业经济研究,2017(5):25-37.

[19] 周小川.社会保障与企业盈利能力[J].经济社会体制比较,2000(6):1-5.

[20] 钱雪亚,胡琼,邱靓.工资水平的成本效应:企业视角的研究[J].统计研究,2016(12):17-27.

[21] 王小鲁,樊纲.中国分省份市场化指数报告(2016)[M].北京:经济科学出版社,2016.

[22] 刘一鸣,王艺明.劳动力质量与私营企业劳动生产率:马克思主义視角的研究[J].世界经济,2021(1):3-24.

[23] Helpman E,Melitz M J,Yeaple S R. Export Versus FDI with Heterogeneous Firms[J]. American Economic Review,2004,94(1):300-316.

[24] 田巍,余淼杰.企业生产率和企业“走出去”对外直接投资:基于企业层面数据的实证研究[J].经济学(季刊),2012(2):383-408.

[25] 周茂,陆毅,陈丽丽.企业生产率与企业对外直接投资进入模式选择——来自中国企业的证据[J].管理世界,2015(11):70-86.

[26] 徐尚昆,郑辛迎,杨汝岱.国有企业工作经历、企业家才能与企业成长[J].中国工业经济,2020(1):155-173.

[27] 赵阳,吴一平,杨国超.体制内关系、创业规模与新创企业成长[J].财经研究,2020(7):79-92.

(责任编辑:彭晶晶)