投资主导的政策干预能显著促进东北地区装备制造业升级吗

2022-07-18霍影唐凤丽

霍影 唐凤丽

摘要:东北地区的装备制造业曾在国家占据绝对优势,但伴随长三角等地区装备制造业的后发崛起,其升级步伐却日显疲态。为探究制约东北地区装备制造业升级能力提升的障碍因子,基于突变理论,运用突变级数法,构建装备制造业升级能力突变系统。以东北地区黑龙江、吉林、辽宁,东部地区江苏、浙江、安徽,中部地区湖南、湖北,西部地区四川、贵州十省作为样本空间,选取2018 年统计数据进行突变指数评价。结果表明,东北地区目前的主要障碍,来源于管理服务创新、生产质效提升、生产服务配套、文化制造增值等方面的欠缺,进而导致政府的顶端统筹难以在落地层面上高效转化为装备制造业的升级潜能。亦即,仅仅依靠外部投资主导的政策干预,难以在“研发创新”和“服务配套”等内生层面形成产业升级的本质动力。只有更加重视市场自身的调节机制,让民间资本在资源调配的过程中发挥出更大的作用,政府作为辅助配合,更加“靶向明确”地把“资源”投放到产业链条的“创新”和“配套”环节上,才能积蓄起“东北制造”产业升级的动能。

关键词:突变级数法;装备制造业;升级能力;政策干预;障碍因子

中图分类号:F427;F224.9 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2022)04-0005-10

一、引言

装备制造业,是国民经济发展和国防工业布局的先导型产业,是工业现代化的基础和核心,是牵引国民经济各部门协同演进的系统发动机[1]。其转型升级能力,对国家整个工业体系的优化和提升,具有决定性的作用[2]。2015年6月15日,李克强总理在工业和信息化部座谈会上强调,《中国制造2025》的核心,应该是主打“中国装备”[3]。

我国东北地区曾是装备制造业的重中之重。建国初期,“三大动力”脉动的频率就是国家工业发展的主旋律。2000年前后,其市场占有率尚能与长江三角地区、京津塘地区抗衡[4]。但进入十三五中后期之后,升级能力却日显疲态,难以再打造出引领装备制造发展的“头雁”企业与徐工集团(江苏)、三一重工(湖南)等相媲美。而与此同时,中部地区的航特装备(湖北)、金鹰重工(湖北),西部地区的东方电气(四川)、航天宏华(四川)、中航电梯(贵州)等,却如雨后春笋般生长,成为引领各省、各地区装备制造业升级的“新动能”。

制约东北地区装备制造业升级能力提升的底层应因是什么?又有哪些控制变量可以在何种程度上影响到产业升级能力的质态发生突变?与长三角地区经济发达省份,甚或中、西部地区经济欠发达但装备制造业具有后发优势的省份相比较,掣肘东北地区装备制造业升级能力提升的障碍因子在哪里,又是否可以通过某一单独类型的政策手段来调控?这些都是本文试图深入探究的问题。

二、评价原理、模型构建与指标选取

(一)突变级数

法现实经济活动中的产业升级,投射到数理层面,实际上是完成从当前的稳定质态向下一个稳定质态的能量跃迁。这种跃迁具有突变性,是多层次的无序控制在矛盾(再次)获得有序统一之后的外在表象[5]。突变理论能够用来描述和预测事物连续性中断的质变过程[6],由法国数学家Rene Thom(1972)创立提出[7]。理论机理层面,它利用奇点理论、拓扑学和结构稳定性等数学工具,构造了自然现象与社会活动中不连续变化现象的数学模型,预见系统形态的改变,并试图解释其结构稳定性问题。因此,突变理论的本质,就是在数理层面揭示事物的质态跃迁是如何依赖于条件的改变而产生相应变化的。

突变级数法是突变理论的简化运用,是对评价目标进行多层次矛盾分解,然后利用突变理论与模糊数学相结合产生突变模糊隶属函数,再由归一公式进行综合量化计算,最后归一为一个参数(总隶属函数),进而对评价目标进行排序分析的一种综合评价方法[8]。

装备制造业之升级,不能简单归因于智力要素的投入或資金投入水平的提升,其技术构成及组织过程的复杂性决定了需要多元创新元素的协同互动[9]。作为牵引国民经济发展和国防科工布局的权重力量,其产业成长能力绝不能脱离坚实的工业基础[10]。否则,作为升级评价外部表征的技术改造和固定资产投资等要素投入指标,就会游离于实体经济之外,使制造业金融化,丧失其物理基础;只有在具备工业基础的前提下,以智力要素为代表的知识投入水平才会对装备制造业的升级产生高效促进。折射为观测指标,R&D投入水平和发明专利申请强度等,普遍为业界和学界所关注;当然,新型工业化进程的发展路径中,装备制造业已经愈发无法脱离来自于生产性服务业方面的配套支持,文化要素的隐性铸入、电子商务技术的协同助力,对于提升装备制造业全球价值链生态位,都产生了愈发显著的影响[11];除此之外,地方政府对于装备制造业的重视程度及其对于政策资源的调度水平,亦会在某种程度上制约其升级步伐的跃进水平。因此,对不同地区装备制造业的升级能力进行评价排序,涉及多目标决策,是多层控制因素影响下综合矛盾的有序化体现。运用突变级数法,在考虑评价指标相对重要性的前提下,并不用通过主观赋权的方式对指标进行非客观的干预,从而减少了因主观性而引入的评价偏颇,同时该方法计算原则相对简易、评价准则客观科学,因此更适配于本文的研究初衷。

(二)评价步骤

1. 构建倒叉树评价层级体系

以“升级能力”作为评价目标,对装备制造业的发展基础,按照状态层→控制层→变量层的递阶层次进行分组,由顶层的状态评价目标分解为中层的控制变量,再逐步拆分至底层的变量指标,构建“倒叉树”评价层级体系。需要注意的是,如果控制变量数目小于或等于4个,则只有7种突变模型;如果控制变量的数目大于或等于5个,突变模型的数据就是无穷多了[12]。所以,根据学界经验,各层指标的分解以不超过4个为宜[13]。

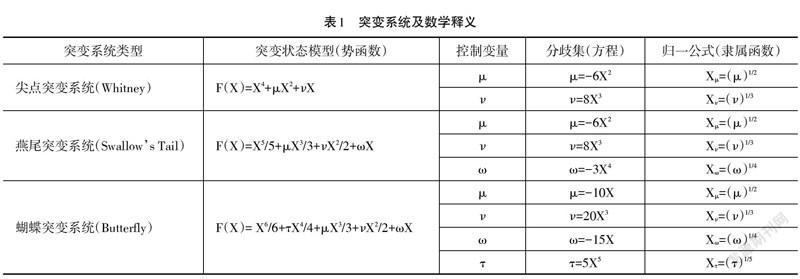

2. 确定各层级突变系统类型

当控制变量的数目在小于或等于4个的情况下,常见突变系统的状态模型、数学诠释及其计算规则,详细列示于表1。其中,X为突变系统的状态变量(即最底层的统计指标),位于变量层;τ、μ、ν、ω为X的控制变量,处于控制层;F(X)为X的势函数,位于状态层。

当系统的势函数达到极值时,系统的质态将发生突变。此时,X的值将从当前临界点处的极值向其相反的方向跃迁。而X是否达到极值,又受到各控制变量的制约。这种制约关系的内部通常互为矛盾,在多个决策维度内相互限制,其计算原则可由联立突变状态模型在一阶导数、二阶倒数均为零处求得,即表1中的分歧集。

3. 导出隶属函数进行评价

基于分解形式的分歧集方程,可以进一步推导出影响多目标决策的主要矛盾。就其数学意义而言,是多维模糊隶属函数,即归一公式。其现实意义在于,可以将突变系统内由控制变量影响的不同质态统一转化为由状态变量表示质态,进而决策者可以对多目标决策(即互为矛盾的多个控制方面)作出排序评价,这也正是将突变级数法应用于多目标决策的根本优势所在。

具体的排序原则分为“同一方案”和“不同方案”两种情况。对于单层次、同一方案下的多目标决策,其理想策略为各模糊目标隶属函数的交集,即选择最小的隶属函数作为决策结论;对于多层次、不同方案下的多目标决策,则需要首先判定各控制变量之间的作用关系。如果作用是“互补”的,各控制变量之间相关性较强,某一控制变量对于系统突变状态的影响可由其他控制变量显著干预,则突变系统总的隶属函数取值为各分项隶属函数的均值,以“平均影响”作为最终的选择策略,即遵循“小中取大”的计算原则;如果作用是“非互补”的,各控制变量之间相关性较弱,彼此作用不能相互替代,则突变系统总的隶属函数取值为各分项隶属函数的最小值,即以“交集影响”作为最终的选择策略,遵循“大中取小”的计算原则。

4. 由评价结果进行障碍诊断

根据评价排序,倒推显著影响评价结果的负向控制变量,结合产业实际和地缘制度,诊断障碍因子的控制应因,针对性地提出策略建议。

(三)体系构建

由于装备制造业对经济生产活动产生广泛牵连的特性,所以对其升级能力进行评价,尤其是观测指标的选取,应符合全面折射出(目标地区)产业内部发展状况和外部政策保障情况的前提。业界和学界广泛认可的波特钻石理论(Michael Porter Diamond Model)提出,生产要素、需求条件、相关和支持产业、政府角色等要素组成的钻石体系可以反映与评价一个区域或产业的竞争优势[14]。依照此原则,遴选“固定资产投资(制造业)比上年增长情况”等十三个观测指标作为底层变量,定义产业成长能力、研发创新能力、服务配套能力、政策保障能力四维控制变量作为次级突变系统,协同构建装备制造业升级能力突变指数评价体系,如表2所示。

这一评价框架所映射出的产业实际,主要是基于以下四方面考虑。首先,是考虑装备制造业自身在省域空间内的成长增量。相对于可比较的同期发展水平,是有所增长还是迟滞不前。其次,是考虑智力投入及其知识溢出的状况。有研究表明,研发投入有助于迅速提升装备制造业的创新绩效并沉淀为产业发展的核心基础[15]。再次,装備制造业的发展难以独木成林,更需要来自上下游产业的协同激励。依据马克思超额利润理论,文化产业与制造业的融合可以为“中国制造”注入垄断性文化要素,提升其文化内涵和品牌附加值,推进产业升级[16]。最后,装备制造业的规模效应和关联效应极大,在区域经济的基本面中通常会占具主要发展权重,尤其是在很多地方,还涉及军民融合,甚或牵涉国防[17]。单独依靠产业自身的成长,很难抵御来自完全竞争市场的冲击,因此更需要来自各级政府的强力扶持和政策护航。

有两点需要额外解释:一是突变级数法取得良好应用的前提,是需要将底层变量及其上层控制变量的个数限定在4个以下,所以在指标体系构建之初,研究已运用SPSS 21.0对每一维度内的候选自变量进行了主成分分析。实际统计中,研究按照特征根大于1、累计方差贡献率高于75%的筛选原则,仅保留了主要影响因子自变量,并进一步按照实际贡献(重要程度)依次编号。二是底层指标均为互补型指标,并未涉及非互补型指标。实际检验中,Pearson相关系数均在0.82以上。因此,应用平均影响,即“小中取大”的原则作为四个(次级)突变子系统以及(顶层)装备制造业升级能力突变系统突变指数评价的实际计算依据。反观我国社会主义经济制度的统筹协调性及装备制造业在整个经济盘面中举足轻重的特殊性,亦能对互补型的实际机理做出良好释义。

三、实证样本、数据处理及评价结果

(一)样本遴选

《中国制造2025》于2015年5月由国务院正式印发部署。为承接国家发展导向,各省的重点产业政策在2015年底纷纷落地,并在十三五中后期(2018-2019年),逐渐将其隐性的政策动因转变为可观测的经济指标。鉴于此,本研究以2015年11月作为政策样本的统计始点,以目标省份政府网站上“政务公开”或“政府信息公开”中“政府文件”栏目下公示的政府令、政府(或办公厅)发、函等作为政策数据的样本空间,筛选与“装备制造”相关的产业政策,并按照“直接相关”和“间接相关”进行数量统计。截至发稿前,尚处于执行期、有效期内的政策均纳入统计范畴。

需要额外解释的一点是,政策保障能力突变子系统内,关于X 、X的设计,研究的初期假设是认为其具有“非互补”的逻辑应因,并考虑将其设计为尖点突变系统。但在实际操作中发现,相较于东北地区数量均衡但总量偏少的产业政策,我国中部地区的湖北省、湖南省,甚或西部地区的四川省,其直接和间接产业政策都出现同时占优的情况。X和X在实际统计中呈现出良好的协调相关特征,即政策的一揽子效能和配套效应显著。

其他显性经济指标,诸如销售收入、研发经费、全时当量、增长率等,均来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《高技术产业统计年鉴》(2019-2021年)。

实际的样本空间划定方面,东北地区,辽宁、吉林、黑龙江这三个传统意义上的装备制造业强省全部纳入比较;东部地区,经济动能强劲,选择江苏、浙江、安徽三省纳入比较;中部地区,承接制造业产业转移效能明显,选择湖北、湖南两省纳入比较;西部地区,经济基础薄弱,但后发优势明显,选择四川、贵州两省纳入比较。以期从十省的实际突变表现中管中窥豹,探究制约东北地区装备制造业发展的障碍因子。

(二)数据处理

运用突变级数法进行多目标决策评价。主要以2018年统计数据来解释数据核算和决策评价过程。2019年统计年鉴所表征的是2018年的产业发展实际。以《中国制造2025》为引领,各地方承接中央高质量发展制造业的政策导向,以“转型发展”“提质增效”等作为工作重点,专项部署的“行动方案”“行动计划”“实施方案”2015年以后密集出台,行动和实施周期多数为三年,因此2018年应该是各地方政策实施效果开始集中涌现的显现时间。实际测度发现,2019年、2020年评价结果与2018年存在继承性,评价结论并无显著差异。即在解释效能层面,2018年数据具有稳健性,这也正是本文选取以2018年统计数据作为主要解释样本的原因。

首先是对各类统计数据进行无量纲化处理,将其原始的观测值线性投影于0~1。利用0~1标准化(离差标准化)公式,对十省的十三类观测指标进行线性变换,消除量纲影响后的底层变量值详细列示于表3。

表3中,X为评价层(顶层)指标。研究中,i值的样本空间为1~10,分别指代辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、四川、贵州十省。XAi得分值的大小,用以表征各省装备制造业升级能力的强弱。

标准化后得分为1.000的十三类观测指标中,仅江苏一省就独占其中5项。紧随其后,浙江省和安徽省又分别占有3项和2项。仅长三角地区,在观察周期和统计样本内,已占有装备制造业76.92%的单项发展势能,为形成集群优势和升级潜能聚积了绝对的发展动力。反观得分为0.000的基础观测数据,黑龙江省和吉林省则分别占据了其中的6项和4项。表征到东北地区,在直观的统计学层面而言,又形成了一个76.92%的覆盖尺度。但不同于长三角地区,其所折射出的经济学意义是显著负向的。以上统计数据的直观对比,清晰明了地反映出东北地区在观测窗口内升级能力的疲态。映射到突变系统层面,诸多底层变量的负向稳定,亦限制了顶层经济表征藉由“升级”向价值链高端实现跃迁。

(三)计算原则

以黑龙江省为例,说明评价依据和计算原则:产业成长能力(X)评价维度内,底层指标X、X、X、X构成蝴蝶突变子系统,存在相互影响的发展应因,由“平均影响”来数字化表征黑龙江省装备制造业的成长能力。

X=(X+ X+ X+ X)/4=(0.501+0.000+ 0.000+ 0.002)/4=0.232

研發创新能力(X)评价维度内,底层指标X、X、X构成燕尾突变子系统,存在互为依托的发展关系,由“平均影响”来数字化表征黑龙江省装备制造业的研发创新能力。

X=(X+ X+ X)/3=(0.004+ 0.002+ 0.000)/3=0.061

服务配套能力(X)评价维度内,底层指标X、X、X构成燕尾突变子系统,存在互为联动的发展格局,由“平均影响”来数字化表征黑龙江省装备制造上下游产业的服务配套能力。

X=(X+ X+ X)/3=(0.000+ 0.000+0.000)/3=0.000

政策保障能力(X)评价维度内,底层指标X、X、X构成燕尾突变子系统,存在协同配套的发展关系,由“平均影响”来数字化表征黑龙江省政府对于装备制造业的扶植能力。

X=(X+ X+ X)/3=(0.281+ 0.154+ 0.087)/3=0.536

装备制造业升级能力(X)评价维度内,控制层指标X、X、X、X构成蝴蝶突变子系统,相互之间存在互为依托的发展关系,由“平均影响”来数字化表征黑龙江省装备制造业整体的升级能力。

X=(X+ X+ X+ X)/4=(0.232+ 0.061+ 0.000+0.536)/4=0.439

至此,黑龙江省装备制造业升级能力的突变评价指数为0.439。

(四)评价结果

依据以上计算原则和评价依据,2018年统计区间内,其他省份装备制造业升级能力的突变评价结果如表4所示。江苏、浙江、安徽三省分列第1~3位,装备制造业升级能力突变指数均获得了0.9以上的评价结果,处于升级能力的第一阵营;湖南、湖北、四川、辽宁四省分列第4~7位,获得了0.8以上的评价结果,处于升级阵营的第二梯队;贵州、吉林、黑龙江三省则分列第8~10位,评价结果不甚理想。尤其是作为传统的装备制造业强省,吉林、黑龙江两省结果堪忧。纵向时间序列对比,在2019和2020年度,湖南省排名均在第3,强于安徽省。其他省份排名变动不显著,尤其吉林、黑龙江两省评价排名一直保持稳定。

另外有一点需要额外解释,为从理论层面进一步探究评价结果的客观性,观测“互补-小中取大”与“非互补-大中取小”两种原则影响下的计算结果的浮动性,假设由X、X、X、X所构成蝴蝶突变子系统各维度的控制变量之间并不存在显著的发展应因,本研究按照取最小值的计算策略,对十省装备制造业升级能力的突变指数进行了重新标定(见表4最右列,排名*)。事实表明,既定评价结论的位移量很小,在排名层面并未产生显著差异。

这也从一个侧面反映出,装备制造业是我国工业发展的脊梁,是经济基本面的支柱型产业,国家和地方两级政府的重视程度将直接影响其升级能力的提升。而这种重视程度,反映在产业成长能力、研发创新能力、服务配套能力以及政策保障能力四个控制层面下,又通常互为补充、彼此激励。因此很难通过对某一控制维度的“单一”调整,达到对系统质态的“整体”影响。

(五)初步结论

产业成长能力(X)维度,十省得分均值为0.638。安徽、江苏、湖南三省,均取得了0.830以上的评价结果,高于统计均值30%以上的增量空间。而东北地区,仅辽宁省(0.678)略高于统计均值,吉林(0.314)、黑龙江(0.232)两省则分别低于统计均值50%以上。反观表3(底层变量标准化后的数据)所列制造业固定资产投资比上年增长情况(X),辽宁和黑龙江两省分别以0.622和0.501的统计标准值位列十省样本中的第3和第4位,分别高于投资均值(0.462)34.66和8.47个百分点。这说明,单纯从固定资产投资层面而言,东北地区并未滞后于经济发达的长三角地区抑或在承接产业转移层面更占有区位优势的中西部地区,甚或还要高于投资均值。但在转化为成长能力层面,资金运转效率却迟滞于平均发展水平。映射到产业规划和企业运营的实际层面上,重立项审批、重园区圈地、重基础建设,轻过程管控、轻资源共享、轻精益生产的桎梏一直存在。市场的作用被行政过多地干预和限制,难以畅通资本创造价值的最短路径。再看改建和技术改造比上年增长情况(X),黑龙江(0.000)、辽宁(0.357)、吉林(0.366)三省则分列十省当中的第10位、第8位和第7位,显著低于技改均值(0.561)至少36.38个百分点。这也从另一个层面折射出,改变重复冗余的基建投资模式,转而将有限的资金投放到技术改造,利用高新技术改造提升传统装备制造业,可以使装备制造的新旧动能有机融合,从而在更高层面上发挥资金的使用效率,进而转化为更有序的价值迭代模式,对于东北地区破解产能跃迁层面上的“梅佐乔诺陷阱”,十分重要。

研发创新能力(X)维度,江苏省力拔头筹。追溯至前置观测指标,X、X、X均列在第1位。浙江省紧随其后,所有指标均列在第2位。安徽省亦有2项指标列在第3位。这显示出长三角地区在创新驱动层面强大的领先优势,尤其是江苏、浙江两省,所有基础观测指标均上浮统计均值100%以上。但同期内的黑龙江、吉林和辽宁三省,能够反映研发投入和知识溢出的指标则全部垫底,甚或将三省观测指标的标准值分项累加(0.099、0.126、0.078),亦不及十省均值(0.276、0.253、0.262)。这亦能够从一个侧面折射出,东北地区装备制造业更多依赖于指令经济时期“国家订单”式的发展模式,并没有紧跟市场经济的步伐而有效分化出创新驱动的要素。重工装备的顶端优势严重挤压了轻量装备、先进装备的市场契机。政策统筹层面,顶端决策也并未给予以“市场”作为主要驱动要素的小规模、轻量化、民用、非标装备制造企业足够的重视。

服务配套能力(X)维度,所反映出的是目标评价空间在产业链条层面上的本地配套和协同生产能力。受制于地理位置、气候条件和区位因素,这方面一直是东北地区的短板,尤以吉林、黑龙江两省最为闭塞。相关评价结果的得分尺度亦如X维度,东北地区的得分,与长三角甚或中部地区的湖北、湖南两省以及西部地区的四川省,都远非在一个可比区间。但是,向系统解决方案提供商、综合业务服务商转型已成为传统的装备制造企业向全球价值链高端攀升的必由路径。所以,如何统筹设计、协调优化好区域之间的联动配合政策,怎样布局好装备制造上下游卫星产业、配套好生产服务供应企业、规范好相关物流承载行业,仍然是横亘在东北地区高层决策者面前一个绕不开、躲不过但又必须前置解决好的区域性问题。

政策保障能力(X)维度,需要额外予以关注。一是江苏、浙江两省,分别得到了0.476和0.446的统计得分,都在评价均值0.546之下。虽然单项统计分别排在了本类指标第7位和第8位,但顶层变量(X 、X)却分别以0.942和0.910的得分获得综合评价结果的第1位和第2位。这说明,相较于产业内部的茁壮性指标(X)、能动性指标(X)和协调性指标(X),外部的政策保障性指标(X)对于产业升级的直接促进作用并不显著。或者说,仅凭借产业政策的外部干预,亦不能从根本上改善东北地区装备制造业升级动能疲弱的窘境。二是东北地区的辽宁省,X和X得分均低于十省评价的单项均值,尤其是X得分为0.336,更是落后于均值得分0.544以下61.9%的下沉尺度,X和X也仅仅是在4%左右的层面上略微上浮于评价均值,这直接导致了其综合评价结果(0.811)在1%的层面上收敛于十省评价均值(0.798)。这也再次印证了东北地区装备制造业所面临的共性问题,产业基础较好并不能代表产业成长能力较强。仅依靠政策层面上的外部输血模式,也不能够替代“创新驱动”和“服务配套”层面上的内生造血机制。所以,為了使宝贵的政策和资金能够在更高效率的层面上转化为激励效应更加显著的边际产出,“资源”的投放应更加“靶向明确”地施力于产业链条的“创新”和“配套”环节,而绝非“立项圈地搞基建”这类粗放的形象工程。三是在地方政府出台与装备制造业直接、间接相关的扶持政策(X和X)方面,湖南省与四川省分别得到了单项排名的第1。这其中,政策数量只是达成评价结果影响因素的一方面,另一方面,以上两省出台相关政策的具体抓手,或者说撬动装备制造业整体提升的施力支点,亦十分值得其他省份尤其是东北地区借鉴学习。比如,《湖南省经济和信息化委员会关于印发〈湖南省智能制造示范企业和示范车间认定管理办法〉的通知》(湘经信装备〔2016〕418号)、《关于鼓励优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》(湘经信军品研管〔2017〕54号)、《湖南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(湘政发〔2019〕22号),《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换工作方案〉的通知》(川办发〔2017〕84号)、《四川省人民政府关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》(川府发〔2019〕19号),等等。从政策文件的名称中,可以直观体会到地方政府对于民间资本、创新驱动和深化放管服的认识,绝非宏观表态,而是对于政策抓手的细致思考。

四、结论与建议

首先,东北地区装备制造业升级问题是一个复杂的行为逻辑,涉及来自于产业成长能力、研发创新能力、服务配套能力和政策保障能力多方面控制变量的协同制约。这些控制变量并非彼此独立,往往存在相互影响的发展应因。基于纵向时间序列数据对比发现,2018-2020年三个连续年度中,仅就底层变量而言,东北地区无论是在固定资产投资、实际到位资金(国家预算)抑或出台产业政策方面,均有高于十省均值甚或力拔头筹的情况,但是映射到最终的评价结果层面,升级能力排名(7、9、10)却表现出相当稳定的“惰性”。投射到政策干预层面,就很难辨析清楚哪些是主要矛盾,哪些是次要矛盾。业界常见的决策分析逻辑多是层次分析法、模糊综合评价法及其改进模型的数理评价过程,评价结论的客观性往往受到确立“指标权重矢量”主观性的显著影响。亦即,在进行客观评价之前,就需要通过专家和评价者的主观认知定义哪些控制变量是影响升级能力的主要因素,哪些控制变量表征对于升级能力的次要影响。然而,作为工业的核心和牵涉国民经济各部门的工作母机,装备制造业的生产和组织过程都非常复杂。其产业升级表象下所解构出的控制变量,往往会因不同地区的禀赋特征、管理惯性甚或文化差异而展现出迥然不同的经济统计指标,控制变量之间的影响机制更是不尽相同。为客观评价各地区控制变量对装备制造业升级能力所产生突变贡献的行为差异,本研究借鉴数学领域中突变理论对于复杂系统突变动因的解析框架,采用突变级数法对典型地区装备制造业的升级能力进行评价,在考虑控制变量地区差异性的前提下,通过分解分歧集方程的方式避免人为赋权带来的主观影响,为分析东北地区装备制造业升级障碍因子提供客观的数理支撑,进而为研判何种政策干预方式能够促进东北地区装备制造业升级的现实问题提供科学依据。

其次,根据“评价结果”,如果将表4的综合测算得分划分为五个定性评价区间,0.90及以上定义为“优秀”,0.80~0.89定义为“良好”,0.70~0.79定义为“中等”,0.60~0.69定义为“及格”,0.60及以下定义为“不及格”,那么,作为东北地区的经济龙头,地理位置相对占优的辽宁省,产业升级能力尚处在可接受的得分区间,但实际排名却仅与西部地区的四川省不相伯仲。而同作为传统的装备制造业强省,吉林、黑龙江两省却并未取得良好的评价结果,产业升级能力堪忧。追溯底层指标和突变控制层不难发现,黑龙江省在固定资产投资(X)、出台与装备制造业直接相关的产业政策(X)和政策保障能力(X)层面,得分并不甚低。这说明,在顶端权重配比方面,地方政府比较重视装备制造业发展,但是这种顶端统筹却并未能同比高效转化为装备制造业的升级潜能。其制约瓶颈,很大程度上存在于研发创新(X)和服务配套(X)能力的薄弱。在更深层面上深究其掣肘应因,因为地理条件和营商环境等而导致研发人才的“入不敷出”亦掣肘了黑龙江的升级动力。另外,重工业轻商业、重国企轻民企,重管理轻服务等思维模式的路径依赖,也在很大程度上限制、挤压甚或泯灭掉了民间资本的经济活力,进而导致装备制造业“头重脚轻”,缺乏来源于生产服务方面的效能提升和文化铸造方面的支撑配套,难以行稳致远。吉林省的情况亦大体相似,不加赘述。

再次,综合“评价结果”与“初步结论”中关于“政策因素”的相关考量可以发现,东北地区在出台相关产业政策方面,总量上基本持平于十省均值(吉林除外,该省的“医药制造”在制造产业中占有较大份额的生产权重,“装备制造”方面则逊于辽宁和黑龙江),但相关产业政策对于装备制造业升级能力提升的促进水平却显著落后于其他省份。直观的统计结论是,政策数量不少,然而效能不高。在政策内涵方面,发现政策视角多停留在宏观框架层面,然而微观投射到政府对于服务事项的社会公开承诺、不同业务部门之间的具体责任流程、惠及装备制造企业的具体认定办法、新企业进入老市场的透明开放措施以及不同政策之间的联动配合等更为具象化的工作抓手方面,政策本身的“自我约束”机制则相对欠缺。所以,后发装备制造业强省在撬动能力提升之前所选择的政策施力视角,才更值得东北地区借鉴。此外,政策仅仅是政府重视装备制造业发展的一个侧面,尤其是作为地方政府级别的,单一维度内宏观性的、框架化的产业政策,更是难以在产业成长能力、研发创新能力、服务配套能力等诸多方面,对装备制造业升级能力产生多维控制域的协同激励。来源于地方政策以外的人文地理因素、经济区位因素,以及脱离指令性经济影响的气候禀赋因素等,都更有可能成为左右地方装备制造业后发优势形成的无形之手。亦即,东北地区很难通过对于某一控制维度的“单一”调控,来达到对于当前系统稳态的“整体”影响。

最后,《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》(以下简称《意见》)于2016年4月26日正式实施。《意见》中12次提到“投资”,写有“设立东北振兴产业投资基金”“组建国有资本投资、运营公司”“安排中央预算内投资资金支持园区基础设施和公共平台建设”等直接表述,更在第十一条“促进装备制造等优势产业提质增效”中,对东北提出“提高制造业核心竞争力,再造产业竞争新优势”的远景目标。以《意见》中提出的“到2020年,产业迈向中高端水平,重点行业和企业具备较强国际竞争力”的目标实现期以及政策效果显现时间的延后效应作为数据样本截取时间的考虑因素,本文选取2018年统计数据作为主要解释样本。再次反观“初步结论”中制造业固定资产投资比上年增长情况(XC1),遼宁和黑龙江的统计值分别高于十省样本空间的投资均值34.66%和8.47%,然而产业成长能力(XB1)考量视域,除辽宁与十省均值勉强持平外,吉林和黑龙江都显著低于统计均值50%以上。可以得出如下结论:单纯以“固定资产投资”为代表的直接财政性政策,并不能对东北地区装备制造业产业升级造成有效干预,高投资、低回报的层面上,甚至制约了其产业成长能力的生发。尤其是在东北地区装备制造业大国有、小民营的现实背景下,国有企业投资效率低于非国有企业被认为是长期过度投资和非效率投资的典型事实[18]。中国制造业情境下,固定资产投资亦是产能过剩的直接原因[19]。因此值得提示的一点是,东北地区不要停留在“工业基础齐全、产业基础较好”的历史印记里,更不要囿于投资拉动的低效能模式。高效能的产业升级能力应来自于有为政府和有效市场的双重结合[20]。因而在管理服务创新、生产质效提升、生产服务配套和文化制造增值等方面,东北地区应先多学习长三角地区、珠三角地区甚或中西部装备制造业后发优势强省的先进治理理念,再脚踏实地地消化吸收为自身发展壮大的成长动因,进而催化装备制造业在东北地区焕发出新的发展优势。

参考文献:

[1] 綦良群,李兴杰.区域装备制造业产业结构升级机理及影响因素研究[J].中国软科学,2011(5):138-147.

[2] 李坤,于渤,李清均“. 躯干国家”制造向“头脑国家”制造转型的路径选择——基于高端装备制造产业成长路径选择的视角[J].管理世界,2014(7):1-11.

[3] 中国政府网.李克强谈“中国制造2025”:从制造大国迈向制造强国[EB/OL].[2018-08-10]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-08/10/content_5216727.htm.

[4] 魏后凯.中国制造业集中状况及其国际比较[J].中国工业经济,2002(1):41-49.

[5] 都兴富.突变理论及其在经济领域的应用研究[DB/OL].[2004-01-01]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=SNAD&dbname=SNAD&filename=SNAD000000196536&uniplatform=NZKPT&v=TjRX _ 0fSS4v12cZwyFthSUgVuMhzTdxor6xJ4afC3JCe20NMUo9rOGH4enoUKipvHpk1e09U560%3d.

[6] 郭健.突变理论在复杂系统脆性理论研究中的应用[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2004.

[7] 雷内·托姆.结构稳定性和形态发生学[M].成都:四川教育出版社,1992.

[8] 李娜,刘巍,高红.基于可拓突变级数法的经济增长综合评价研究[J].广东工业大学学报,2019,36(3):8-15.

[9] 张米尔,江诗松.创新互动与装备制造业结构升级[J].科学学与科学技术管理,2004(10):24-27.

[10] 姜国忠.强化工业基础和技术创新推动传统产业改造提升[N].黑龙江日报,2019-03-21(006).

[11] 唐晓华,吴春蓉.生产性服务业与装备制造业互动融合的差异性研究[J].社会科学战线,2016,(11):58-65.

[12] 都兴富.突变数学及其在经济中的应用[J].社会科学研究,1988(6):119-121.

[13] 陈晓红,杨立.基于突变级数法的障碍诊断模型及其在中小企业中的应用[J].系統工程理论与实践,2013,33(6):1479-1485.

[14] 迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:中信出版社,2007.

[15] 王玉荣,高菲,张皓博.高端装备制造产业研发投入与创新绩效的实证研究[J].统计与决策,2015(10):135-137.

[16] 李翔,刘刚,杜曙光.文化产业与“中国制造”融合发展:基于知识产权优势理论的评析与重构[J].马克思主义研究,2012(9):80-85.

[17] 黄麟,鞠晓生.习近平新时代军民融合发展思想研讨会暨第三届军民融合推动经济转型发展论坛综述[J].经济研究,2018(3):202-204+208.

[18] 喻坤,李治国,张晓蓉,等.企业投资效率之谜:融资约束假说与货币政策冲击[J].经济研究,2014,49(5):106-120.

[19] 韩国高,高铁梅,王立国,等.中国制造业产能过剩的测度、波动及成因研究[J].经济研究,2011,46(12):18-31.

[20] 姬卿伟,李跃.有为政府、多样性经济与城市制造业发展[J].城市问题,2015(6):33-40.

(责任编辑:彭晶晶)