农村最低生活保障制度保障标准的合理性分析

2022-07-18陶纪坤孙培栋

陶纪坤 孙培栋

摘要:农村最低生活保障制度是巩固脱贫攻坚战胜利成果的关键一环,但一直以来我国地区发展不平衡,使农村最低生活保障制度保障标准存在着不公平现象。本文从绝对公平与相对公平两个角度来研究农村最低生活保障制度保障标准的合理性。绝对公平问题上,将现行农村低保标准与理论测算标准进行比较。相对公平问题上,引入保障水平与福利依赖倾向两个指标,结合不同地区经济发展水平,将中部、东部、西部三大地区的农村低保标准进行横向与纵向比较。研究发现:从绝对水平看,当前农村低保标准水平全国各地总体仍然偏低;从相对水平看,我国西部地区农村低保标准相对合理,东部地区由于过高的保障水平从而产生了福利依赖现象,而中部地区表现为过低的保障水平并且不存在福利依赖。上述发现为进一步完善农村低保政策提供了新的思路,即需要继续提高中西部省份的低保标准,加大对中部地区的转移支付力度,逐步取消低保政策与其他社会救助项目的捆绑。

关键词:农村;低保标准;合理性

中图分类号:C913.7 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2022)04-0070-12

公共财政理论认为,解决贫困问题的收入再分配政策应该是中央政府的责任。而事实上,包括中国在内的不少发展中国家在治理贫困项目的实施与资助方面出现了权利下放的现象[1]。有学者从信息不对称角度去解释出现分散化治理的原因,即在资格认定上,地方比中央更加了解当地的情况,而这种信息不对称在发展中国家更加普遍[2]。还有学者认为,地区间存在巨大的经济差异,不仅表现在居民收入上,还表现在物价水平上,区域差异和贫困状况决定了需要采取分散化贫困标准[3~5]。虽然分散化治理贫困具有諸多好处,但由于全国治理贫困的目标并不统一,而治理成本往往主要由地方承担,导致了贫困地区治理贫困的支出必然低于其他地区。

2007年,我国在全面建立农村最低生活保障制度时,便确定了由地方政府根据当地的经济发展水平和财力状况制定实际出发的最低生活保障制度保障标准(以下简称低保标准)这一原则,中央政府对财政困难的地区给予补助,用于贫困治理的资金主要由地方政府承担。但中国不同地方经济发展水平的差距,导致了低保标准的巨大差异。贫困地区的地方政府受自身财政所限,制定的农村低保标准甚至还没有达到农村居民的基本生活需要,而地方财政富裕的省份,制定的农村低保标准远远超出基本生活需要。为此有学者认为,虽然农村低保标准整体上为农村低保户提供了足够的收入,但并没有降低中国的整体贫困水平[6]。而且贫困救助上的差异也带来了公平问题,同样贫困的居民因为居住城市的不同而享受不同待遇,这体现了相对的横向不公平。

本文从绝对公平与相对公平两个方面探讨农村低保标准的合理性问题。绝对公平是指农村低保标准能否满足当地居民的基本生活需要,这是贫困治理政策最基本的要求。相对公平指各地区间保障水平的相对比较,这就包括两方面的考量:一是经济发展水平高的地区制定的低保标准是否存在福利依赖现象,二是经济发展水平低的地区是否存在保障力度不足的现象。

一、文献综述

制定一个合理的农村低保标准对改善民生、缩小地区间差异、最终实现共享经济发展成果有最直接的作用。2020年底中国宣布消除了绝对贫困,中国贫困治理的重点从绝对贫困转向相对贫困,这对农村低保制度提出了新的要求。关信平(2021)认为在其他社会救助项目与低保脱钩(不再以低保对象为限)的情况下,农村低保标准应不低于当地人均可支配收入的35%[7]。对低保标准测定的方法主要以马丁法、扩展性线性支出系统模型(ELES)以及恩格尔系数法为主。边恕等(2017)通过马丁法测算了辽宁省农村居民的低贫困线与高贫困线,发现当前农村低保标准不能满足居民生存需要[8]。邓大松和仙蜜花(2015)借助ELES模型分析湖北省低保标准,得出现行低保标准整体水平明显低于模型测算值的结论[9]。王倩和毕红霞(2016)以ELES测算农村低保标准的三个层次:生存型标准、基本型标准、发展型标准,得出现行标准低于生存型标准的结论[10]。毕红霞等(2012)采用恩格尔系数法对农村低保标准进行探讨,发现现行低保标准与测算低保标准差别过大,基于我国地区间社会经济发展的非均衡性,建议增加发达地区向欠发达地区的转移支付力度[11]。关于低保标准区域性比较的研究,王增文(2009)引入农村低保救助力度系数和生活救助系数,从横向和纵向对中国31个省份的农村低保救助水平进行评估,发现在剔除经济发展等因素后,东部地区保障标准明显高于中西部地区[12]。何晖和邓大松(2010)用层次分析法从三个方面对农村低保制度绩效进行评估,发现各省份间农村低保制度运行绩效存在较为明显的差异且与经济发展没有必然联系[13]。戴建兵(2012)以人均食品消费比率作为指标,运用比率模型和标准值模型对2008-2010年全国31个省份的最低生活保障制度进行研究,发现农村低保保障水平与经济发展有正相关关系,具有横向公平性,但60%以上的省份都呈现低经济发展、低保障水平的特征,又存在相对不公平[14]。王小川(2016)以人均食品消费比例与农村低保救助力度为衡量标准,建立标准值模型对甘肃14个市的农村低保保障水平与经济发展关系进行研究,发现这14个市低保标准较低且存在经济发展与保障水平不协调现象[15]。

既有研究的基本方法是建立评价农村低保救助力度的指标或模型,探究其与当地经济发展的关系,进而比较各地区的公平性。通过选取不同的指标,所得出来的研究结论并不相同,整体而言东部地区的保障水平要高于中西部地区,但对于全国低保保障水平与经济发展的关系结论并不一致。出现这种不一致可能有以下原因:将全国所有省份进行统一研究,忽略了不同地区之间可能的政策倾斜或者地缘性等因素,造成结论偏差;对保障力度衡量标准的设计有很强的主观性,使用了很多经验性结果和主观评价,导致结果可能存在误差。同时,既有研究也存在一些可以改进的地方,如:使用的数据与当前差距较大,大多使用的都是没有达到省级统筹前的数据;仅从保障力度角度阐述低保标准的公平性,忽略了当前可能已经存在的福利依赖问题。为此,本文选取2017-2019年的数据,从绝对公平与相对公平两个维度探究农村低保标准公平问题,对我国东部、中部、西部三个地区的农村低保制度进行横向和纵向比较,总结当前我国农村低保标准所呈现出的区域性特征。

二、农村低保标准的绝对公平

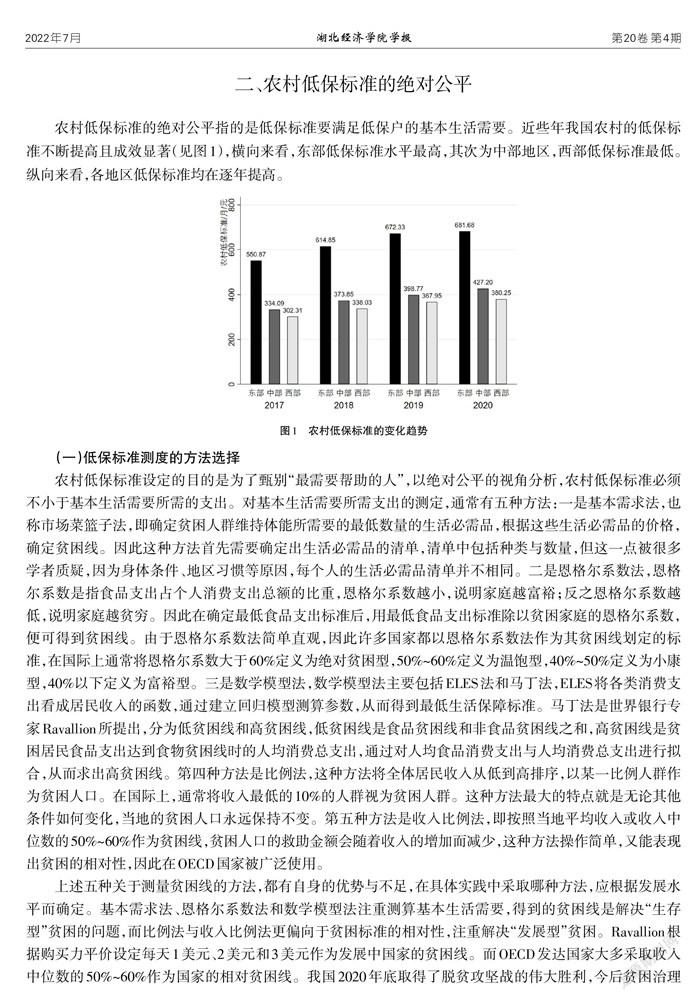

农村低保标准的绝对公平指的是低保标准要满足低保户的基本生活需要。近些年我国农村的低保标准不断提高且成效显著(见图1),横向来看,东部低保标准水平最高,其次为中部地区,西部低保标准最低。纵向来看,各地区低保标准均在逐年提高。

(一)低保标准测度的方法选择

农村低保标准设定的目的是为了甄别“最需要帮助的人”,以绝对公平的视角分析,农村低保标准必须不小于基本生活需要所需的支出。对基本生活需要所需支出的测定,通常有五种方法:一是基本需求法,也称市场菜篮子法,即确定贫困人群维持体能所需要的最低数量的生活必需品,根据这些生活必需品的价格,确定贫困线。因此这种方法首先需要确定出生活必需品的清单,清单中包括种类与数量,但这一点被很多学者质疑,因为身体条件、地区习惯等原因,每个人的生活必需品清单并不相同。二是恩格尔系数法,恩格尔系数是指食品支出占个人消费支出总额的比重,恩格尔系数越小,说明家庭越富裕;反之恩格尔系数越低,说明家庭越贫穷。因此在确定最低食品支出标准后,用最低食品支出标准除以贫困家庭的恩格尔系数,便可得到贫困线。由于恩格尔系数法简单直观,因此许多国家都以恩格尔系数法作为其贫困线划定的标准,在国际上通常将恩格尔系数大于60%定义为绝对贫困型,50%~60%定义为温饱型,40%~50%定义为小康型,40%以下定义为富裕型。三是数学模型法,数学模型法主要包括ELES法和马丁法,ELES将各类消费支出看成居民收入的函数,通过建立回归模型测算参数,从而得到最低生活保障标准。马丁法是世界银行专家Ravallion所提出,分为低贫困线和高贫困线,低贫困线是食品贫困线和非食品贫困线之和,高贫困线是贫困居民食品支出达到食物贫困线时的人均消费总支出,通过对人均食品消费支出与人均消费总支出进行拟合,从而求出高贫困线。第四种方法是比例法,这种方法将全体居民收入从低到高排序,以某一比例人群作为贫困人口。在国际上,通常将收入最低的10%的人群视为贫困人群。这种方法最大的特点就是无论其他条件如何变化,当地的贫困人口永远保持不变。第五种方法是收入比例法,即按照当地平均收入或收入中位数的50%~60%作为贫困线,贫困人口的救助金额会随着收入的增加而减少,这种方法操作简单,又能表现出贫困的相对性,因此在OECD国家被广泛使用。

上述五种关于测量贫困线的方法,都有自身的优势与不足,在具体实践中采取哪种方法,应根据发展水平而确定。基本需求法、恩格尔系数法和数学模型法注重测算基本生活需要,得到的贫困线是解决“生存型”贫困的问题,而比例法与收入比例法更偏向于贫困标准的相对性,注重解决“发展型”贫困。Ravallion根据购买力平价设定每天1美元、2美元和3美元作为发展中国家的贫困线。而OECD发达国家大多采取收入中位数的50%~60%作为国家的相对贫困线。我国2020年底取得了脱贫攻坚战的伟大胜利,今后贫困治理重点应由绝对贫困向相对贫困转移,但同时也要注意返贫问题。事实上,绝对贫困线无法反映国家层面的相对经济匮乏,也无法反映较富裕国家提高经济福利支出的必要性;同样明显的是,在给定的相对收入下,绝对生活标准被忽略。本文结合数据的可获得性与各个方法的优劣,在绝对贫困线的测量上采用恩格尔系数法,绝对贫困线通过各省的平均食物支出金额与国际通用贫困恩格尔系数(0.6)的比值确定。在相对贫困线的测量上采用收入比例法,相对贫困线通过各省份的人均可支配收入的50%确定,分析各省各地区当前的低保标准与通过理论测算低保标准之间的差距,为进一步完善低保标准提供依据。

(二)农村低保标准绝对公平分析

表1对比了2019年我国农村實际执行的低保标准与通过理论测算下的低保标准。从恩格尔系数法测算标准来看,全国现行农村低保标准超过测算标准的省份仅有北京、天津、上海、江苏、山西、贵州和陕西。东部地区平均水平高于恩格尔测算线,中部与西部地区平均水平低于恩格尔测算线。而且我国地区间低保标准差距过大,大部分地区低保标准尚不能满足基本生活需求。东部地区平均低保标准高出恩格尔系数测算下低保标准的29.93,中部地区平均低保标准低于恩格尔系数测算下低保标准的66.85,西部地区平均低保标准低于恩格尔系数测算下低保标准的59.84。表现出中西部地区的低保标准无法达到基本生活需要水平,中部地区的保障水平最低,而东部地区的低保标准已经高于基本生活需要水平。

以人均可支配收入的50%来看,我国所有省份均未达到相对贫困线的水平,其中东部地区平均低保标准比收入比例测算下的低保标准低216.26元,中部地区平均低保标准比收入比例测算下的低保标准低232.08元,西部地区平均低保标准比收入比例测算下的低保标准低152.25元。西部地区的差距相对较小,这说明虽然西部地区在绝对贫困线下,但相对贫困状况要好于东部地区。同时也证明同时分析绝对贫困与相对贫困的重要性,即在相对贫困较弱的地区,绝对贫困可能表现得更强。因此只通过绝对贫困或者只通过相对贫困来探究贫困水平,都是片面的。

总结以上发现,我国中部地区低保标准整体偏低,仅山西省达到了基本生活需要。西部地区低保标准也未达到基本生活需要,但平均低保标准与恩格尔系数测算标准相差要小于中部地区。东部地区虽然平均低保标准高于恩格尔测算标准,但主要是由于北京、天津、上海、江苏、浙江这五个省份拉高了低保标准,事实上东部地区大部分省份的低保标准还未达到恩格尔系数测算标准。但从相对贫困角度看,西部地区更注重缓解相对贫困。东部地区发达省份的低保标准高于恩格尔系数法测算线,而欠发达地区却达不到这一标准。低保标准应首先满足贫困人口的最基本生活需求,再根据各地发展水平制定与之相适应的低保标准,因此我国大部分省份低保标准普遍偏低,不能保障贫困人口的基本生活需要。

三、农村低保标准的相对公平

(一)衡量指标选取

相对公平指一个地区相对于其他地区的低保标准不宜过高或者过低,从以上论述中可以看出,虽然中、东、西部三个地区农村低保标准每年都在增长,但还是存在较大差距。那么东、中、西部地区拥有这些差距是否就意味着不公平呢?从设置低保的目的而言,低保制度是帮扶有困难的群众摆脱困境。因此,应当遵循两个原则,一是从全国来看,要保证每个地区的低保标准具有足够的保障性;二是不可让低保标准产生福利依赖性。

因此,选取低保标准公平性衡量指标时既要体现足够的保障性,又要确保不能产生依赖性。相对公平研究的目的是比较不同的影响低保标准公平的差异,侧重于序数论的研究方法而非基数论,因此在选取指标时有如下原则:一是可以反映各地区经济发展、生活质量、价格水平等方面的差异;二是选取的指标主要是用来进行序数排列,因此要保障数据的可测量性和客观性。

为了反映各地区低保标准是否有足够的保障性,本文将采用农村低保标准与农村可支配收入之比来反映农村最低生活保障水平。经济学中通常以可支配收入来反映区域发展差异,由于各地物价水平不一,这一指标通常不能体现居民真正的生活水平[16]。本文借鉴空间消费者物价指数概念保证指标的正确性,空间消费者物价指数与比较一个地区、不同时期的物价水平的消费者价格指数(CPI)不同,空间消费者物价指数用来比较同一时间、不同地区的物价综合水平。以u表示保障水平;N为农村低保标准;DI为当地农村人均可支配收入;spi为空间消费者物价指数[17],反映不同地区居民的购买力水平。公式如下:

同时为了进一步检验与确保结果的正确性,本文将通过农村低保标准与农村人均居民消费支出的比值再次衡量保障水平这一指标[18]。为了区别保障水平u,以u1 表示新的保障水平,C表示人均消费支出。公式如下:

在解决基本生活需要的同时,部分学者认为这种福利政策会创造出一种“依赖文化”(Dependency Cul⁃ture),事实上在OECD国家中,失业率最高的国家正是那些福利制度最慷慨的国家[19~21]。也有不少学者对我国低保政策的福利依赖性进行评估,结论大多是由于我国当前低保水平过低,因此并不需要担心福利依赖问题[22~23]。但是随着我国地区经济发展越来越不平衡,发达地区与欠发达地区低保标准的差异越来越大。在分析低保的福利依赖问题上,也有必要分省份进行讨论。

当前研究对福利依赖这一变量的测量往往比较主观,通过是否积极寻找工作问题主观评价个体是否具有福利现象。然而很多研究指出获得救助的对象既有想找到更好工作的意愿,也有继续领取社会救济金的倾向。这其实表达了福利依赖性是一种个人的倾向,当救助金高时个人的福利依赖倾向就越强,反之,救助金低时福利依赖倾向就越弱。当前对如何客观地定义这种倾向大小还没有学者进行研究。本文借鉴学者对低保、失业救助金与最低工资间关系的研究,认为低保金最好为当地最低工资的1/3至1/4左右,以避免福利依赖现象的出现[24~25]。从定义上讲,最低工资表示用人单位依法支付的最低劳动报酬,福利依赖是指低保标准过高而扭曲了个人行为,使之放弃自身努力而以领取低保金为生。由于农村生活成本低于城市,如果农村的低保标准与最低工资的比值过高,必然会造成一定程度的福利依赖心理,即农村低保标准相对于当地最低工资过高就会出现一些偏好闲暇者放弃工作机会领取低保金的行为。因此本研究定义各地农村低保与最低工资的比值为福利依赖倾向(Welfare Dependency tendency),以此来反映该地区农村居民对低保金的福利依赖。更进一步地讲,本研究的目的是对各省份进行基于序数比较的分析,该指标可以分析出各省份间农村低保标准的相对合理性。以v表示福利依赖倾向;N为农村低保标准;spi为空间消费者物价指数;MW为当地最低工资水平。公式如下:

(二)农村低保标准相对公平分析

由表2可见,从横向来看,2019年全国平均保障水平为35.28%,東部地区与西部地区均高于全国平均水平,中部地区与平均水平有一定差距。2019 年全国福利依赖倾向平均为27.07%,东部地区福利依赖度35.21%远高于平均水平,西部地区的依赖水平最低,为21.67%。从纵向来看,只有东部地区的保障水平是逐年增加的,中部地区和东部地区2018-2019年保障水平稍有下降,每个地区的保障水平相对稳定,东部地区保障水平约为37.44%,中部地区保障水平约为31.86%,西部地区保障水平约为35.42%,2017-2019年三年期间全国保障水平约为35.20%。福利依赖倾向表现为每年递增的趋势,但各地区相差较大,2017-2019年三年期间全国平均水平为25.24%,东部地区的福利依赖倾向是32.63%,远超平均水平,而中部地区与西部地区福利依赖倾向低于全国平均水平,分别为21.74%和20.41%。

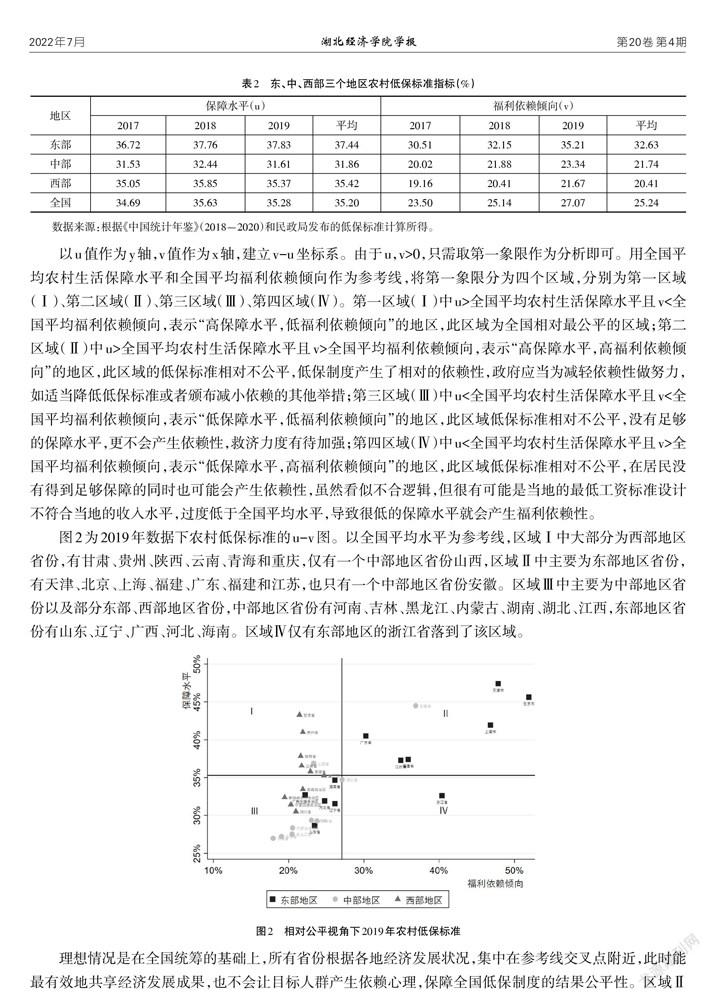

以u值作为y轴,v值作为x轴,建立v-u坐标系。由于u,v>0,只需取第一象限作为分析即可。用全国平均农村生活保障水平和全国平均福利依赖倾向作为参考线,将第一象限分为四个区域,分别为第一区域(Ⅰ)、第二区域(Ⅱ)、第三区域(Ⅲ)、第四区域(Ⅳ)。第一区域(Ⅰ)中u>全国平均农村生活保障水平且v<全国平均福利依赖倾向,表示“高保障水平,低福利依赖倾向”的地区,此区域为全国相对最公平的区域;第二区域(Ⅱ)中u>全国平均农村生活保障水平且v>全国平均福利依赖倾向,表示“高保障水平,高福利依赖倾向”的地区,此区域的低保标准相对不公平,低保制度产生了相对的依赖性,政府应当为减轻依赖性做努力,如适当降低低保标准或者颁布减小依赖的其他举措;第三区域(Ⅲ)中u<全国平均农村生活保障水平且v<全国平均福利依赖倾向,表示“低保障水平,低福利依赖倾向”的地区,此区域低保标准相对不公平,没有足够的保障水平,更不会产生依赖性,救济力度有待加强;第四区域(Ⅳ)中u<全国平均农村生活保障水平且v>全国平均福利依赖倾向,表示“低保障水平,高福利依赖倾向”的地区,此区域低保标准相对不公平,在居民没有得到足够保障的同时也可能会产生依赖性,虽然看似不合逻辑,但很有可能是当地的最低工资标准设计不符合当地的收入水平,过度低于全国平均水平,导致很低的保障水平就会产生福利依赖性。

图2为2019年数据下农村低保标准的u-v图。以全国平均水平为参考线,区域Ⅰ中大部分为西部地区省份,有甘肃、贵州、陕西、云南、青海和重庆,仅有一个中部地区省份山西,区域Ⅱ中主要为东部地区省份,有天津、北京、上海、福建、广东、福建和江苏,也只有一个中部地区省份安徽。区域Ⅲ中主要为中部地区省份以及部分东部、西部地区省份,中部地区省份有河南、吉林、黑龙江、内蒙古、湖南、湖北、江西,东部地区省份有山东、辽宁、广西、河北、海南。区域Ⅳ仅有东部地区的浙江省落到了该区域。

理想情况是在全国统筹的基础上,所有省份根据各地经济发展状况,集中在参考线交叉点附近,此时能最有效地共享经济发展成果,也不会让目标人群产生依赖心理,保障全国低保制度的结果公平性。区域Ⅱ中的省份会造成福利依赖,反而抑制了经济活力。区域Ⅲ中的省份低保保障力度不够,没有达到低保设立的目的,无法帮助困难群众。区域Ⅳ中的省份不仅保障力度不够,而且还有高依赖水平,该区域内的省份农村低保标准设定得相对不合理。从图2可以看出,目前西部地区大多数省份具有较好的保障水平与较低的福利依赖度,与其他地区相比最为公平,但仍有部分省份如西藏、新疆、四川和广西等偏远地区位于区域Ⅲ中,表现为“低保障水平,低福利依赖倾向”,不过这些省份的保障水平高于中部地区在区域Ⅲ中的省份。Ⅱ、Ⅲ区域中分布的主要为中部地区和东部地区,且中部地区集中在Ⅱ区域,东部地区发达省份分布在Ⅱ区域中,发展相对落后的省份集中在Ⅲ区域中,可以看出,中部、东部地区保障水平和福利依赖倾向呈正相关的关系。集中在交叉点附近的也仅有少许中部和东部省份,因此东部、中部地区在低保标准指定上存在不公平性。区域Ⅳ中仅有浙江一个省份,表现为低保障水平和高福利依赖倾向,表明该省份的制度设计存在相对不合理性,已经产生了福利依赖效应。

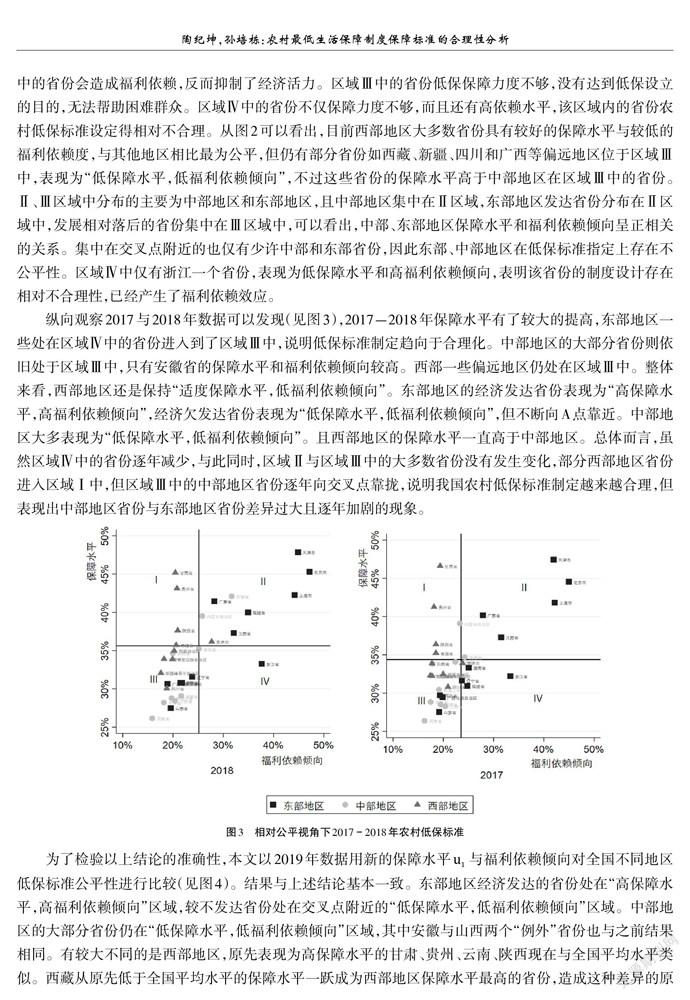

纵向观察2017与2018年数据可以发现(见图3),2017-2018年保障水平有了较大的提高,东部地区一些处在区域Ⅳ中的省份进入到了区域Ⅲ中,说明低保标准制定趋向于合理化。中部地区的大部分省份则依旧处于区域Ⅲ中,只有安徽省的保障水平和福利依赖倾向较高。西部一些偏远地区仍处在区域Ⅲ中。整体来看,西部地区还是保持“适度保障水平,低福利依赖倾向”。东部地区的经济发达省份表现为“高保障水平,高福利依赖倾向”,经济欠发达省份表现为“低保障水平,低福利依赖倾向”,但不断向A点靠近。中部地区大多表现为“低保障水平,低福利依赖倾向”。且西部地区的保障水平一直高于中部地区。总体而言,虽然区域Ⅳ中的省份逐年减少,与此同时,区域Ⅱ与区域Ⅲ中的大多数省份没有发生变化,部分西部地区省份进入区域Ⅰ中,但区域Ⅲ中的中部地区省份逐年向交叉点靠拢,说明我国农村低保标准制定越来越合理,但表现出中部地区省份与东部地区省份差异过大且逐年加剧的现象。

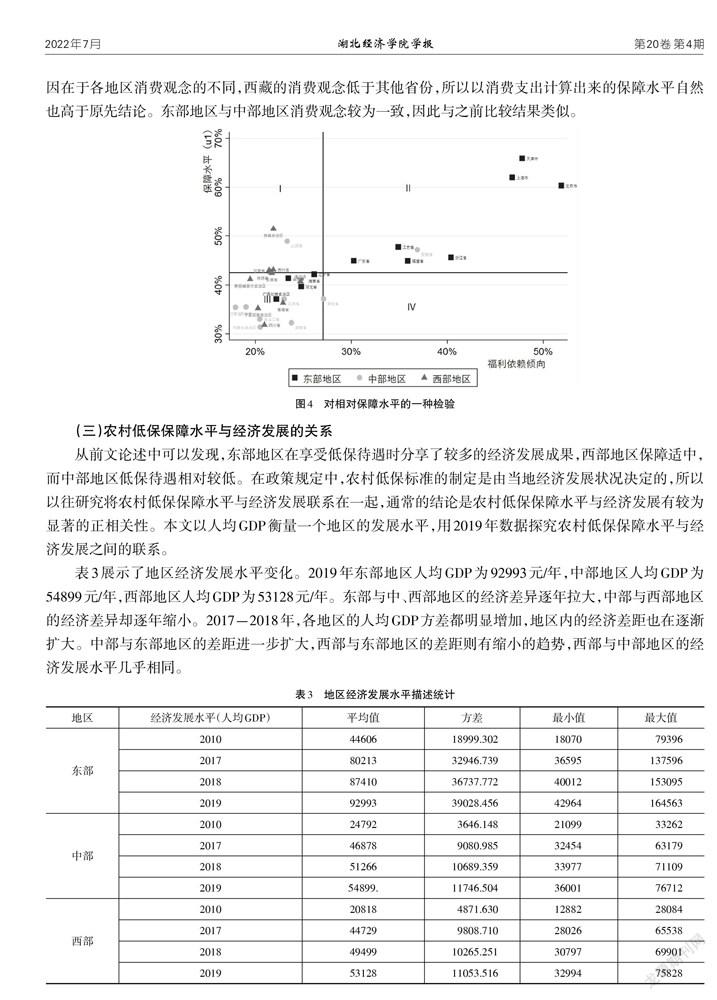

为了检验以上结论的准确性,本文以2019年数据用新的保障水平u 与福利依赖倾向对全国不同地区低保标准公平性进行比较(见图4)。结果与上述结论基本一致。东部地区经济发达的省份处在“高保障水平,高福利依赖倾向”区域,较不发达省份处在交叉点附近的“低保障水平,低福利依赖倾向”区域。中部地区的大部分省份仍在“低保障水平,低福利依赖倾向”区域,其中安徽与山西两个“例外”省份也与之前结果相同。有较大不同的是西部地区,原先表现为高保障水平的甘肃、贵州、云南、陕西现在与全国平均水平类似。西藏从原先低于全国平均水平的保障水平一跃成为西部地区保障水平最高的省份,造成这种差异的原因在于各地区消费观念的不同,西藏的消费观念低于其他省份,所以以消费支出计算出来的保障水平自然也高于原先结论。东部地区与中部地区消费观念较为一致,因此与之前比较结果类似。

(三)农村低保保障水平与经济发展的关系

从前文论述中可以发现,东部地区在享受低保待遇时分享了较多的经济发展成果,西部地区保障适中,而中部地区低保待遇相对较低。在政策规定中,农村低保标准的制定是由当地经济发展状况决定的,所以以往研究将农村低保保障水平与经济发展联系在一起,通常的结论是农村低保保障水平与经济发展有较为显著的正相关性。本文以人均GDP衡量一个地区的发展水平,用2019年数据探究农村低保保障水平与经济发展之间的联系。

表3展示了地区经济发展水平变化。2019年东部地区人均GDP为92993元/年,中部地区人均GDP为54899元/年,西部地区人均GDP为53128元/年。东部与中、西部地区的经济差异逐年拉大,中部与西部地区的经济差异却逐年缩小。2017-2018年,各地区的人均GDP方差都明显增加,地区内的经济差距也在逐渐扩大。中部与东部地区的差距进一步扩大,西部与东部地区的差距则有缩小的趋势,西部与中部地区的经济发展水平几乎相同。

为探究农村低保保障水平与经济发展的关系,本文将不同地区的农村低保保障水平与经济发展进行相关性检验,结果如表4所示。东部地区的农村低保保障水平与经济发展的正相关关系非常显著,2018年相关性最强,2019年相关性有所减弱。中部地区的农村低保保障水平与经济发展虽然相关系数为正,但相关系数很低且非常不显著,在15%的水平上也不能接受。西部地区的农村低保保障水平与经济发展相关系数为负,且不显著。纵向来看,2018-2019年,各地区的农村低保保障水平与经济发展的相关系数都有所减弱。

由于各地区的低保标准根据经济发展而定,所以农村低保保障水平应与经济发展呈现显著正相关关系。而本文用来衡量保障水平的指标u剔除了不同地区经济发展差异的影响,从公平性角度而言,农村低保保障水平与经济发展不应该具有很强的相关性。若一个地区农村低保保障水平与经济发展具有很强的相关性,则说明互济性不强,调剂水平较弱。东部地区2018年二者相关系数为0.713,2019年二者相关系数为0.667,且都十分显著,说明东部地区各省份间缺少调剂功能。中部地区的相关性都非常不显著,结合前文分析发现,中部地区保障水平较为集中地聚集在31%的水平上,各省份差别不大,具有很强的地缘性特征,与经济发展联系不大。西部地区2017年在10%的显著性水平上有负相关关系,系数为-0.528,但在2018和2019年其负相关关系变得不显著,可能的原因与2017年国家扶贫工作在西部大规模展开有关。为西部最贫困地区投入了大量资金,造成农村低保保障水平与经济发展呈现负相关关系,这也与之前得出的西部地區呈现“较高保障水平,较低福利依赖倾向”的相对公平特征一致。

四、结论与建议

(一)结论

总结我国区域间的农村低保标准公平性,发现存在以下特征:第一,从绝对公平的视角来看,我国仅少部分省份达到了恩格尔系数法测算的农村低保标准,其余大部分省份的低保标准与测算线差距还较大。与其他国家相比,我国所有省份均未达到OECD所制定的最低贫困标准线。因此我国低保标准还有很大的提高空间。第二,从相对公平的视角来看,横向比较可以得出,西部地区的大部分省份落在Ⅰ区,相较于东部与中部更为公平。东部地区经济发展较好的省份在区域Ⅱ中,有“高保障水平,高福利依赖倾向”的特征,经济发展落后的省份在区域Ⅲ中,同时中部地区的省份也在区域Ⅲ中,表现为“低保障水平,低福利依赖倾向”。仅有浙江省分布在区域Ⅳ中,表现为“低保障水平,高福利依赖倾向”,说明地区间的差异过大。纵向比较可以得出,西部地区落在区域Ⅰ中的省份逐年增加,而中部地区的省份倾向于走入区域Ⅲ中,东部地区表现为经济发展好的省份一直处于区域Ⅱ,经济发展不好的省份也在区域Ⅲ中并逐渐向交叉点靠拢。第三,在探究农村低保保障水平与经济发展间的关系时,处于“高保障水平,高福利依赖倾向”的东部地区的农村低保保障水平与经济发展呈显著的正相关关系。处于“低保障水平,低福利依赖倾向”的中部地区的保障水平有很大的地缘性特征,与经济发展相关性不大。处于“高保障水平,低福利依赖倾向”的西部地区的农村低保保障水平与经济发展有一定的负相关关系。

(二)建议

第一,进一步提高中部和西部地区的农村低保标准。农村低保标准制定应至少解决贫困人口的生存问题,而我国大部分省份都未达到恩格尔系数法测定下的低保标准,说明标准的设定仍有较大的提高空间。西部地区大部分省份的保障水平虽然高于全国平均水平,可由于经济落后或者食品价格水平较高,导致在低保标准达到当地人均可支配收入50%时仍表现为无法满足正常的生活需求。东部地区的部分省份可以达到标准,而中部和西部地区的大部分省份仍未达到该低保标准,因此继续提高中、西部地区的农村低保标准仍是政府工作的重点。

第二,重视中部地区的低保标准制度建设,强化对中部地区的转移支付力度。我国农村低保标准在区域间表现不均衡,在当前区域分布特征下,中央政府应当关注公平性较差的中部地区,以及离交叉点较远的东部地区,将全国的低保资源更加合理地分配,加大财政上东部发达地区向中部地区资源倾斜的可行性。经济发展良好的省份保障水平高,福利依赖性强,再加上低保户的福利捆绑现象,东部地区部分省份已经表现出泛福利化,而中部地区则更多表现出地缘性。因此,建议中央加强全国调剂的功能,将东部地区较多的资源转移到中部地区,最终使全国省份都集中在A点附近。

第三,逐步取消“低保制度”作为其他社会救助的“敲门砖”制度,贫困治理重点向相对贫困转变。当前我国农村低保标准是以家庭纯收入为界限,在低保标准处于合理水平下,与其他制度捆绑的福利叠加效应只会加剧低保的泛福利化,导致福利依赖现象。建议制定合理的低保标准,对贫困人口采取更多维、更精准的救助,将农村低保视为单一的现金救助项目而不与其他社会救助项目捆绑。

参考文献:

[1] Ravallion M. Decentralizing Eligibility for a Federal Antipoverty Program:A Case Study for China[J]. World Bank Economy Re⁃view,2009,23(1):1-30.

[2] Bardhan P.Decentralization of Governance and Development[J].Journal of Economic Perspectives,2002,16(4):185-205.

[3] Amatiya S. Issues in the Measurement of Poverty[J].Scandinavian Journal of Economics,1979,81(2):285-307.

[4] Mogstad M. Lang Rgen A,Aaberge R. Region-specific Versus Country-specific Poverty Lines in Analysis of Poverty[J]. Journal ofEconomic Inequality,2007,5(1):115-122.

[5] Galasso E,Ravallion M.Decentralized Targeting of an Antipoverty Program[J]. Journal of Public Economics,2005,89(4):705-727.

[6] Golan J,Sicular T,Umapathi N. Unconditional Cash Transfers in China:Who Benefits from the Rural Minimum Living StandardGuarantee(Dibao)Program?[J].World Development,2017,93(11):316-336.

[7] 关信平.相对贫困治理中社会救助的制度定位与改革思路[J].社会保障评论,2021(1):105-113.

[8] 边恕,孙雅娜,张玲玲.辽宁农村低保给付标准与调整机制研究——基于马丁法的分析[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2017(5):83-91.

[9] 邓大松,仙蜜花.基于ELES模型的湖北省城市居民最低生活保障标准评估[J].武汉理工大学学报,2015(3):519-525.

[10] 王倩,毕红霞.我国农村低保标准的评估——基于ELES模型[J].新疆農垦经济,2016(9):8-14.

[11] 毕红霞,薛兴利,李升.论农村最低生活保障财政支持的适度性与政策优化[J].农业经济问题,2012(1):29-36.

[12] 王增文.农村最低生活保障制度的济贫效果实证分析——基于中国31个省市自治区的农村低保状况比较的研究[J].贵州社会科学,2009(12):107-111.

[13] 何晖,邓大松.农村最低生活保障制度的济贫效果实证分析——基于中国31个省市自治区的农村低保状况比较的研究[J].江西社会科学,2010(11):212-218.

[14] 戴建兵.我国农村最低生活保障力度及其横向公平性分析[J].人口与经济,2012(5):72-80.

[15] 王小川.农村低保水平及其与地方经济发展关系的实证分析——基于甘肃省14个市州2011-2013年统计数据[J].甘肃理论学刊,2016(4):135-142.

[16] 曹艳春.1998-2009年我国36个城市“低保”标准变化及保障力度分析[J].现代经济探讨,2009(12):56-60.

[17] 闫梅,樊杰.基于购买力平价的我国地区间收入差距[J].经济地理,2016,36(6):1-7+17.

[18] 王增文.农村低保救助水平的评估[J].中国人口·资源与环境,2010(1):93-98.

[19] MacDonald,R. Welfare Dependency,the Enterprise Culture and Self-Employed Survival[J]. Work,Employment and Society,1996,10(3):431-447.

[20] Santiago A M.Intergenerational and Program-induced Effects of Welfare Dependency:Evidence from the National LongitudinalSurvey of Youth[J]. Journal of Family & Economic Issues,1995,16(2-3):281-306.

[21] Cooke M. A Welfare Trap? The Duration and Dynamics of Social Assistance Use among Lone Mothers in Canada[J]. Canadian Re⁃view of Sociology,2009,46(3):179-206.

[22] 韩克庆,郭瑜“. 福利依赖”是否存在?——中国城市低保制度的一个实证研究[J].社会学研究,2012(2):149-167+244.

[23] 張浩淼.救助、就业与福利依赖——兼论关于中国低保制度“养懒汉”的担忧[J].兰州学刊,2014(5):163-169.

[24] 王国洪,杨翠迎.关联社会保障待遇标准、待遇梯度对就业的影响[J].人口学刊,2018(1):90-101.

[25] 杨翠迎,冯广刚.我国失业保险金功能异化及失业贫困问题分析——基于社会保障待遇梯度的比较视角[J].云南社会科学,2014(1):155-161.

(责任编辑:卢君)