“X共同体”词族:当代政治话语建构的成功案例

2022-07-15闫克

提 要 “人类命运共同体”是当下的政治热词,其背后是政治话语中“X共同体”词族的成功建构。该词族的形成历经萌芽、生长、自发拓展、自觉拓展4个阶段。与之相伴的是两种蜕变:其一,言说立场的转换,从因袭性转述走向建构性自述,实现了“概念争夺”的成功;其二,语义类型的拓展,从地域型生发出事件型、主体型,体现出理想化认知模型多元化条件下“原型转换”的完成。成功缘由在于:在国际话语体系建设实践中,中国“和合”思想的文化模因触发了言说者的心理意向,“X共同体”词语模框架赋予其强势模因的有利结构基础,主流媒体的集中报道凸显了国家话语属性,使其增添了政治认同功能。这一案例展示了政治的语言性,实现了语言的政治性,是一次成功的话语创新。

关键词 政治话语;“X共同体”词族;概念争夺;理想化认知模型;模因

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2022)04-0086-11

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20220407

“X ” Word Family: A Case of Contemporary Political Discourse Construction

Yan Ke

Abstract The popularization of building a Global Community of Shared Future in current China is an exemplification of the X construction in the Chinese political discourse. This paper examines the structural features, evolution and political significance of this productive construction. An investigation of the corpus shows that the formation of the X word family has undergone four developmental stages: lexical borrowing, sporadic extensions, proactive extensions, and massive expansion. This evolutionary process is accompanieSd by two transformations, namely the change of the speaker standpoint from dependent reported-speech to independent self-reporting, and the semantic expansion of the X from the region to the event and subject. Consequently, the agency of conceptualization and the prototypes of cognition in the lexical formation have been reconstructed from the perspective of diversified idealized cognitive models. The thriving of the X word family can be attributed to cultural-psychological and lexical-structural factors. In the practice of building an international discourse system, the cultural meme of harmony in Chinese thought triggers the speaker’s psychological intention, while the construction of X provides an accessible structural vehicle for lexical loading. In addition, ample reports in mainstream media enhance its value in the political discourse and its political connotations. This successful discourse innovation as a case highlights the linguistic nature of politics and the political nature of language.

Keywords political discourse; X; concept contest; idealized cognitive model; meme

一、引 言

政治生活是社會生活的重要内容,政治生活中的语言运用也是社会语言生活的重要构成,而政治领域的特殊性自然也塑造出了特殊的政治语言。所谓政治语言,是指“用于政治领域,反映政治思想,具有特定社会功能的言语”(张丽敏,秦晶2014:344)。作为一种特殊的语域变体,政治语言在遵循一般语言规范的同时,也会因政治话语言说主体的创造而出现一些变异,即社会语言学所说的“进行中的变化”。在中国当代政治话语中,以“人类命运共同体”为代表的“X共同体”词族的形成和流行便是典型一例。

“X共同体”词族指的是“人类命运共同体、数字命运共同体、中华民族共同体、防疫共同体”等这样广义的词族,它们“在结构和语义上有着某种‘家族相似性’”(彭晓,杨文全2009:99),以“共同体”为根词,概括性地表示结成某种集体之义,在政治语言中广泛使用,成为中国当代政治话语中的“主流媒体流行语”。通过观察我们发现,“X共同体”词族的形成过程既是政治哲学术语“共同体”的概念拓展过程,又是政治言说主体的话语构建过程,二者集中体现了政治语域中语言使用和词义塑造的互动关系。因而,研究这一现象所涉及的政治语言问题,对于更好地理解“中华民族共同体、人类命运共同体”的话语力量和中国当代政治话语的建构机制具有重要意义。

二、“X共同体”词族的发展阶段

检索人民日报图文数据库(1946~2021)后我们发现,自20世纪50年代起,政治术语“共同体”开始出现在新中国的政治话语中,“X共同体”的词族成员也开始零星出现,而后逐渐发展壮大。在70年的言说史中,“X共同体”词族的使用跟国内外政治社会变迁紧密互动,表现出明显的阶段性,大体上可以归为萌芽、生长、初步拓展和二次拓展等4个阶段。

(一)萌芽阶段(1950~1970),以“大西洋共同体”为代表

早期的“X共同体”词族成员以国际政治概念为主,相当于政治名词。例如:

(1)关于赤道非洲问题的决议谴责法国在赤道非洲进行的大规模屠杀以及法国决心通过它所谓的使这个地区的人民从属于它的做法。(《人民日报》1959-02-15)

(2)美国正在考虑建立一个把“六国”、“七国”同北美联系起来的所谓“大西洋共同体”计划。(《人民日报》1959-12-18)

(3)岸信介还表示日本热衷于建立所谓“”以至“”,妄图称霸亚洲和太平洋地区。(《人民日报》1960-01-27)

在这一阶段,“法兰西共同体、大西洋共同体”是该词族的代表性成员。在总计294条的词族用例中(年均15例),“法兰西共同体”92例,“大西洋共同体”51例。结合二战后民族独立运动高涨和世界两极格局开始形成的历史背景来看,“法兰西共同体、大西洋共同体、太平洋共同体”等多是地域性政治联盟的代名词,其话语释义可以解析为[集体组织][地缘结合][政治霸权],因而政治属性突出、负面语义色彩显著。在使用中通常被添加上否定性情态标记“所谓”,通过对直述者可靠性的质疑,传达出转述者“贬低、否定或讽刺的主观态度”(吕为光2011:75)。

(二)生长阶段(1971~1980),以“欧洲经济共同体”为代表

自20世纪70年代开始,世界两极格局逐渐定型,中美关系僵持局面得以化解,世界多极化发展趋势开始显现,区域性经济合作组织频繁见诸报端,这推动“X共同体”词族成员出现初步增长。例如:

(4)不久前英法两国会谈,就建立“”等重大问题取得了基本一致的看法。(《人民日报》1971-06-14)

(5)這次首脑会议还原则上同意由加勒比自由贸易协会的成员国和巴哈马群岛组成一个,即组成一个共同市场。(《人民日报》1972-12-18)

(6)两国首脑“还再次表示了坚强决心,要尽快建立一个毫无例外地包括这个地区所有国家在内的”。(《人民日报》1974-05-25)

在这一阶段,该词族的整体用例有1471条,年均147例。其中,“欧洲(经济)共同体”1019例,占69.3%;“加勒比共同体”120例,占8.2%;“西非经济共同体”112例,占7.6%。根据这些主导性词族成员来看,此类概念的话语释义可以解析为[集体组织][地缘结合][经济合作],语义上政治色彩有所消退,趋向于中性化,转述者的话语态度自然、正常。此外,另有一类特殊的“X共同体”词族成员,例如:

(7)工厂包括三个“联合劳动基层组织”,另外还有一个行政管理部门,在南斯拉夫称做“”。(《人民日报》1978-10-31)

这条报道所介绍的是社会主义国家南斯拉夫的新闻内容,话语中的“劳动共同体”是一种基层生产组织,表义上明显有别于“大西洋共同体、欧洲经济共同体”之类的国家联盟。这种新型词族成员的出现,改变了根词“共同体”的传统释义,体现出特殊政治言说需要对词义的塑造功能。

(三)初步拓展阶段(1981~2010),以“利益共同体”为代表

自20世纪70年代末起,中国开始推行改革开放,国内各类新生经济社会现象逐渐增多,“共同体”的言说频率随之提高,“X共同体”词族成员迎来了首次扩容高峰。例如:

(8)公司和农户的这种关系,他们叫它“”。(《人民日报》1981-01-08)

(9)北京吉普车有限公司把实现引进产品国产化当作头等大事来抓,牵头组建北京吉。(《人民日报》1987-10-11)

(10)三者利益一致,企業是职工的“”或“”。(《人民日报》1989-11-05)

在这一阶段,“X共同体”词族的整体用例有6996条,年均233例。其中,“欧洲共同体”2976例,占42.5%;“经济共同体”1816例,占26.0%;“利益共同体”615例,占8.8%;“命运共同体”198例,占2.8%。这些数据显示,“X共同体”词族构成在延续既往话语特征的同时,又有了新的拓展,特别是言说中国改革开放历史的“利益共同体、命运共同体、国产化共同体、工农共同体”等词族成员增长显著,此类概念的话语释义可以解析为[集体组织][非地缘结合][专项合作]。它们是自我政治言说的产物,反映了当时国内经济社会生活的热点,记录着中国“富起来”的故事,对于改革开放初期的政治话语建构具有重要价值。

(四)二次拓展阶段:以“人类命运共同体”为代表

2012年11月中共十八大报告首次提出了“人类命运共同体”的概念,随后“X共同体”词族大为流行,新词的增生数量和使用频度双双提升,这标志着中国当代政治话语中“X共同体”词族的语言使用进入自觉阶段。例如:

(11)人类只有一个地球,各国共处一个世界。构建,尤其需要开阔的胸襟和十足的韧性。(《人民日报》2012-11-12)

(12)人类是地球生命系统中的一员,与其他生物及其环境因素具有功能和结构的依赖性,构成鲜活的。(《人民日报》2013-01-11)

(13)西藏自古是中国不可分割的一部分,藏族是的重要一员。(《人民日报》2014-09-23)

在2012~2020年间,“X共同体”词族的整体用例有10 623次,年均1180例;跟前3个阶段相比增势显著,表现出较高的使用热度。其中,“命运共同体”7732例,占72.8%;“人类命运共同体”5153例,占48.5%;“生命共同体”305例,占2.9%;“中华民族共同体”370例,占3.5%。从这些数据我们看到,“人类命运共同体”已经取代“欧洲共同体”成为最显赫的词族成员,“X共同体”词族的言说对象域进一步去政治化,并从经济领域扩展至社会生活领域,实现了词义指称范围的二次拓展。

三、“X共同体”词族语义结构的动态分析

梳理“X共同体”词族的发展轨迹我们发现,该词族在使用中经历了两种显著蜕变:其一是言说立场的转换,其二是语义类型的拓展。前者体现的是政治话语中语言使用的变化,后者体现的是政治话语中语言形式的变化,二者共同映射出语言使用与语言结构之间的交互性影响。

(一)“X共同体”言说立场的转换

在20世纪80年代以前,“X共同体”词族的早期成员,如“法兰西共同体、大西洋共同体、欧洲共同体、加勒比共同体、西非经济共同体”等,都出自国际新闻报道,所陈述的是境外组织和事件,言说方向是由外向内,代表的是一种转述性话语立场。言说者所使用的“共同体”概念尚处于一种译介式使用层面,具有明显的因袭性、被动性。在这种话语立场和言说状态中,各个“X共同体”词语都还只是零散的政治术语,缺乏明显的词汇学关联。

而在初步拓展阶段,以“利益共同体、责任共同体、科学共同体、法律职业共同体、发展运营共同体”为代表的非术语性词族成员逐渐出现,它们因讲述国内改革开放的多样化言语需要而生,言说方向是由内向外,代表的是一种自述性话语立场。言说者所使用的“共同体”表达了新的内涵,已经提升到了一种创新式使用层面,具有一定的主动性、建构性。不过,各类新兴词族成员使用频度有限,多处于自发性语言使用层面。其显性特征是,许多新兴词语是首次使用,带有引号标记,可以视为一种临时性的修辞创新,是一种萌芽中的词法现象。例如:

(14)厂村挂钩,建立农产品生产、加工一体化的“”。(《人民日报》1990-03-01)

(15)有些集团产权联系纽带不清晰,集团公司与成员企业之间缺乏形成“”的基础。(《人民日报》1995-04-08)

(16)彼此沆瀣一气,形成依靠权力非法获得利益的“”。(《人民日报》2010-04-20)

发展到二次拓展阶段,政治话语言说者立足于自我言述的自觉——“讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色”(国务院新闻办公室,等2014:162),对“X共同体”词族的语言使用表现出愈加明显的建构性,与时俱进地提出了“生命共同体、生态共同体、党建共同体、扶贫共同体”等新说法,展示出娴熟的词族驾驭能力。即使是沿袭使用词族中的“陈词”,也要进行话语再创造,以真正地实现为我所用——更准确地总结中国智慧、更广泛地传播中国方案、更高效地建立与“中国正在担当的全球角色”相匹配的国际话语体系(秦洪武,周霞2018:26),“人类命运共同体”便是其中的典型。请看这组例句:

(17)中岛指出,岸信介政府修改日美“安全条约”的阴谋如果实现,日本将同美国成立“”。(《人民日报》1958-10-10)

(18)他说:“日中两国是同乘一条船的。”的确,当前属于第二世界的日本和属于第三世界的中国在反霸问题上是有共同任务的。(《人民日报》1977-12-08)

(19)在这一问题上(气候问题),的意味更加凸显,人类“大家庭”的观念势必进一步强化。(《人民日报》2007-09-07)

(20)温家宝说,在自然灾害面前,。中日是一衣带水的邻邦,更要相互帮助,同舟共济,加强合作。(《人民日报》2011-05-22)

(21)合作共赢,就是要倡导意识,在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展。(《人民日报》2012-11-18)

从例句(17)(18)可以看出,“命运共同体”一词最早出现于源自日本的转述性政治话语,先是指称日美间的政治军事同盟关系,而后陈说中日两国同舟共济的友邻关系,词义上表现出明显的游移性,是典型的译介式语言使用。中国政治话语言说者将其引入后,紧扣“同舟共济”“患难与共”的言说基点,融入“合作共赢”等中国理念,采用拟人隐喻手法,创造性地提出了“人类命运共同体”这一新概念,实现了从句法“人类‘命运共同体’”[见例(19)]“人类是命运共同体”[见例(20)]向词法“人类命运共同体”[见例(21)]的转变,是一次成功的“概念争夺”(刘涛2017:8)。而后,又建构出“中缅命运共同体、数字命运共同体、海洋命运共同体”等邻近概念,搭建起“概念之间的勾连关系与合力作用”(刘涛2017:10),充分展现出自我言说立场中的主动性和创造性,标志着中国当代政治话语中“X共同体”词族的语言使用达到了自觉水平。

(二)“X共同体”语义类型的拓展

随着言说立场从转述到自述的改换、语言使用从自发向自觉的提升,词族中的新生成员日渐增多,词族原有结构规范被突破,“X共同体”在类型上也出现了新拓展。从整体上看,“X共同体”都是以“共同体”为中心语的偏正结构,但是具体来说,“X”跟“共同体”之间的结构-语义关系却存在一些差异,大体上可以分为以下5个类别。

1.地域型

此种类型以“大西洋共同体、太平洋共同体、加勒比共同体、欧洲共同体”等早期用例为代表,表示某一地域范围内的若干国家组成的集体组织,是“X共同体”词族的基础类型。从构成上看,“大西洋、太平洋、加勒比、欧洲”作为根词“共同体”的修饰成分,是从结集国家的地域范围上进行语义限定的,这跟其国际地缘政治产物的属性相一致,也体现了“共同体”原型范畴的基本内涵[集体组织:结集共性→地域型]。在国际话语中,这类概念通常以专有政治名词的形式出现,不能自由类推,因而能产性比较有限,是一个相对封闭的次类。

2.事件型

此种类型以“劳动共同体、国产化共同体、帮扶共同体、教学共同体、学习共同体”等用例为代表,表示由若干主体结成从事某项特定任务活动的集体组织,是“X共同体”词族的拓展类型。从构成上看,“劳动、国产化、帮扶、教学、学习”等都是表示行为事件的动词,它们在表层结构上跟根词构成的是修饰与被修饰的关系,但在深层逻辑语义上却提供了主体结集的活动场域,是一种抽象的事件性范围限定。因而,此类“X共同体”范畴的基本内涵是[集体组织:结集共性→事件型]。在政治话语中可供言说的行为事件数量繁多,涉事主体通常具有结集的必要与可能,因而这种构造类型具有较强的能产性,是一个相对开放的次类。在二次拓展阶段,就另有“党建共同体、科普共同体、防疫共同体、扶贫共同体、腐败共同体”等批量出现。倘若对动词再加以限定,那么通过分化其能产性就愈加显著,如“治理共同体”系列——“社会治理共同体、社区治理共同体、基层治理共同体、县域治理共同体”。

3.缘由型

此种类型以“利益共同体、命运共同体、责任共同体、义务共同体、利润共同体、事业共同体、信仰共同体、情感共同体”等用例为代表,表示若干主体由于在某项特定因素上的共有性而结成集体。从构成上看,根词前的修饰语“利益、命运、责任”等都为名词性成分,它们指明了主体结集所依赖的共有因素,起到了一定的话语诠释功能。其主导性释义元语言为“共享、共担”,如常见于政治话语中的“利益与共、命运与共、责任共担、风险共担”等,概而言之则是“因X而荣辱与共、休戚相关”。因而,此类“X共同体”范畴的基本内涵可以概括为[集体组织:结集共性→缘由型]。由于相关主体会在多个方面具有结集共性,可以同时结成多种缘由型共同体,因而我们常常能看到此类词族成员的连用现象,如:

(22)“十六字”方针,体现了中国共产党与各民主党派、无党派人士是不可分离的、、和。(《人民日报》2011-05-30)

4.主体型

此种类型以“生命共同体、中华民族共同体、工农共同体、家校共同体、人类共同体、文明共同体、科学家共同体、法律人共同体”等用例为代表,表示某类主体结成一体。从构成上看,根词前的修饰性成分“生命、中华民族、科学家、法律人”等都为名词性成分(多为集体名词),它们指明结集主体的称代对象(如“人类”)或结集主体的类属(如“生命”),其主导性释义语言为“(各類)X是(构成)一个共同体”。因而,此类“X共同体”范畴的基本内涵可以概括为[集体组织:结集共性→主体型]。在某些情况下,由于该类型的结集共性并不能直接由结集主体来承担,所以在话语中我们能看到一种添加了结集缘由的复合形式,如“人类命运共同体、城市命运共同体、工农利益共同体”。

5.行业型

此种类型以“法律职业共同体、技术共同体、生态共同体、行政共同体、医疗共同体、科学共同体、传媒共同体”等用例为代表,表示从属于某一行业领域的若干主体结成集体。从构成上看,根词前的修饰语“法律职业、技术、生态、传媒”等都为名词性成分,它们指明结集主体所属的行业领域。在话语中,所涉行业领域通常由主体的身份来间接表达,因而其主导性释义元语言为“ABC构成X共同体”,此类范畴的基本内涵可以概括为[集体组织:结集共性→行业型]。由于各个行业领域的价值凸显度并不相同,所以这一次类的新词增生往往具有社会风向标的意义,如后疫情时代流行开来的“人类卫生健康共同体”。

综合来看,“X共同体”词族的类型拓展过程,也是“共同体”概念的范畴原型的“原型转换”(廖光蓉2005:12)过程。其表现是,相对于“地域型”这一基础类型而言,其他4种拓展类型都更换了“结集共性”,改变了范畴的中心特征。而在某一类型内部,则存在着范畴原型逐渐具体化的“原型分裂”(廖光蓉2005:12)过程,如事件型中的“治理共同体”系列、缘由型中的“命运共同体”系列。在诸种变动过程的背后,是言说者对“共同体”概念的理想化认知模型(the Idealized Cognitive Model,ICM)的不同抉择。因为从认知上讲,“共同体”只是结集行为的最终结果,结集行为通常还同时关涉结集主体、结集缘由、结集任务以及结集主体所处的地域范围、所属行业领域等细节,但人类在借助认知模型(the Cognitive Model,CM)来解读现实、组织知识、表征知识的过程中,总是根据偏好“从开放的要素中不断做出典型的选择”(王文斌2014:10),其结果是不同的裁剪方式凸显、强调了不同的现实细节,形成了各有侧重的理想化认知模型,奠定了各类“X共同体”的认知基础。当然,上述五种类型并未穷尽所有典型化选择,零星出现的“条约共同体、网络共同体”等,则是凸显结集方式的认知产物。

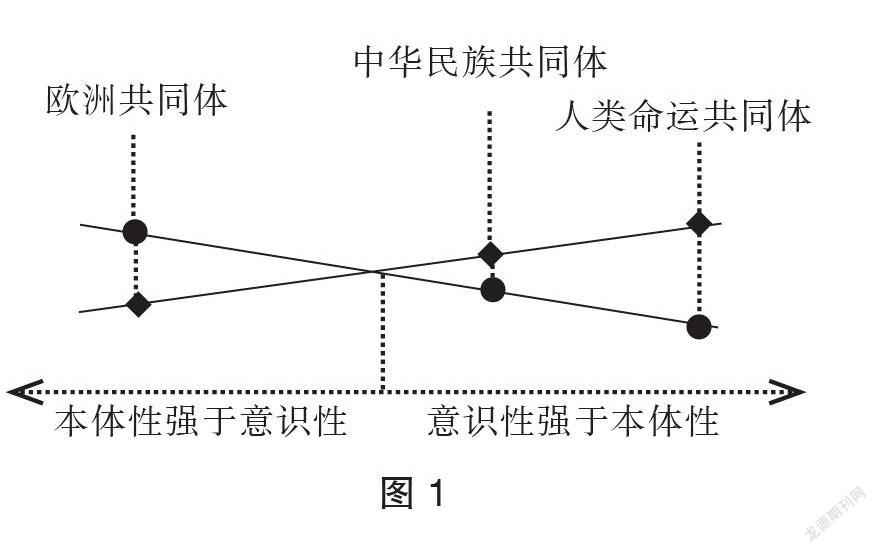

随着认知模型的多样化,“共同体”的语义内涵也渐趋复杂。根据“体识互构”的辩证关系来看,任何一个共同体概念都可以从本体和意识两个维度进行观察,都包含共同体之“体”和共同体之“识”两项内容,二者“不仅仅是一种单向的认识,而是一种双向的互构”(青觉,徐欣顺2018:6)。不过,就具体的“X共同体”词例而言,其内部的体识关系会存在量上的差异。举例来说,“欧洲共同体”不仅有明确的地域限定,而且有经济一体化、政治一体化等具体合作途径和现实内容,因而本体性特征比较显著。“人类命运共同体”是“一种具有社会主义性质的国际主义价值理念”(李爱敏2016:96),理念内核是分享、合作、共赢、包容,“内蕴新型权力观、义利观、文明观和交往观”,故而意识性特征格外突出(李爱敏2016:99)。“中华民族共同体”一方面拥有共同的历史叙事和集体记忆,“具有形成与发展的本体性”(严庆2017:47);另一方面基于“民族主义创造了民族”的道理,又需要不断强化概念认知和观念认同,通过回答“我们想要成为谁”来传播复兴关怀、重塑民族性格,因而具有明显的意识性偏向(青觉,徐欣顺2018:6)。三者体识关系上的语义差异,见图1。

四、“X共同体”词族成功建构的原因

从宏观背景来说,“X共同体”词族的建构成功是十八大后中国国际政治话语体系建设的必然结果。当代中国实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的伟大飞跃,综合国力和国际影响力快速提升,日益走近世界舞台的中央,参与全球治理的广度和深度不断提升,国际社会了解中国的需求越发迫切。为了阐明中国道路的丰富内涵,推进世界各国在全球治理中对中国立场的支持、对中国方案的接纳,建立“体现中国特色、中国风格和中国气派的国际政治话语体系”、赢得国际政治话语权成为中国应对世界百年未有之大变局的重要选择(黄忠2017:34)。2013年8月19日习近平总书记在全国宣传思想工作会议上要求:“精心做好对外宣传工作,创新对外宣传方式,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音。”在此指导下,“打造融通中外的新概念新范畴新表述”,成为“对外话语体系创新的基本内涵和操作范式”(刘涛2017:7)。“共同体”正是中国基于改革开放30年尤其是十八大以后内政外交上的丰富实践而择取的实现中国表达的新概念,“利益共同体、命运共同体、生命共同体”等凝结中国智慧的词例,会随中国故事的讲述而增多,因中国声音的传播而流行。

就语言层面而言,作为一个带有输入性色彩的政治概念,“共同体”在中国当代政治话语中流行开来并形成繁盛的“X共同体”词族,这是语言使用中的文化心理因素和语言单位自身的结构因素共同作用的结果,前者可以归结为“共同体”中语言文化模因的传播,后者则体现为结构上词语模的形成。

(一)“共同体”语言文化模因的传播

模因(meme)是文化的基本单位,是存在于大脑中的复制因子。它跟生物基因一样,“来自复制,而且将不断地被复制”“模因作为文化基因,靠复制、传播而生存,语言是它的载体之一”,甚至可以说,“语言本身就是模因,它可以在字、词、句乃至篇章层面上表现出来”(何自然2005:55)。因而,无论是通过信息交流还是语言本身的运用,模因都能得以复制和传播,成为推动语言发展的内在力量。

按照模因论的认识来看,政治术语“共同体”首先就是一个词语层面的语言模因。community的中译说法“共同体”原是一个日语汉字词,因汉语中对等概念的欠缺而通过翻译进入现代汉语,在日益泛化的译介式语言使用中,汉语言说者超越其三大基本特征“社会互动、地理区域、共同关系”,淡化“私有制条件下‘共同体’概念的‘虚幻性’”,将注意力放置于另一个方向——“‘共同体’等于一个拥有共同利益、共同特征、共同觀念、共同行动、共同……的‘实体’”,逐渐完成了“共同体”概念的本土化(钱杭2009:483)。这体现了模因传播的动态性——“翻译模因表现为信息从源语到译出语的转化过程是一种非对等的横向复制和扩散”(何自然2005:61)。而后,关于中国改革开放历史的自我言说,催生了“利益共同体、国产化共同体、科学家共同体”等各类非地域型词族成员,进一步增加了“共同体”语言模因的生命力,展示出模因跟语言的共生关系。

其次,在“共同体”概念背后,还存在着一种基于中国传统文化的思想模因。这可以从某些典型的“X共同体”成员的话语释义中窥见一斑。例如:

(23)农民投资投劳,直接参加分配,,,就与供销社结成了的。(《人民日报》1984-06-01)

(24)他千方百计引导群众建立、的。(《人民日报》1989-04-30)

(25)原來各不相关的工厂加入集团,通过相互投资、互相参股等多种形式,组成了风险共担,利益均沾,协调行动,共同发展的“”。(《人民日报》1988-04-30)

在上述例句中,无论是“利益共同体”还是“命运共同体”,其前后句中的话语释义“共呼吸、同命运”“风险共担,利益均沾”等,都包含有“共担、共享”的语义内核,这是潜藏于话语内部的思想模因,它比“共同体”一词的理性释义“集体组织”更为深刻。也正是遵照这一深层逻辑语义,我们构建“人类命运共同体”要落脚于“共赢”,诠释“生命共同体”要指向“共适”(与物共适)(刘芳2017:28)。这种思想模因萌生于中国文化语境,是对中国传统“和合”文化的继承和发扬。

在“和合”一词中,“‘和’是和谐、和睦、和平,‘合’是结合、合作、和解。和谐、和睦、和平是以结合、合作、和解为基础的。没有合作,就没有和谐;没有和解,就不可能有和平。”(张立文2019:3~4)在推行“和合”的实践中,儒家文化主张通过修身、齐家、治国、平天下等一系列作为,来实现家、国、天下“大同”状态下的和谐、和睦与和平。由于传统文化中的“和合”思想在话语中多停留在描述层面,并非一个定性的结果型概念,因而言说者通常需要借用更具体的“家”来言说“国”和“天下”。王阳明《大学问》说:“大人者,以天地万物为一体者也,其视天下犹一家,中国犹一人焉。”这就是从“家”的视角出发,来观察、认识社会与世界的。这种言说传统在当代国际政治话语中同样存在,其表现是“家庭”“大家庭”跟“共同体”经常共现,形成了一种互补关系。例如:

(26)1983年1月1日,是英国参加欧洲经济共同体整整10周年。10年前,为了庆祝英国参加这个欧洲,英国全国组织长达半个月的活动。(《人民日报》1983-01-04)

(27)由56个民族组成的中华民族大家庭,是具有共同历史命运、相同文化价值理念的。(《人民日报》2011-06-28)

(二)“X共同体”词语模的形成

作为一个语言文化模因,“共同体”战胜“大家庭”等近亲成员并脱颖而出,这得益于它在模因触发机制上所具有的独特的语境优势,其首要体现是“模因自身的特性和表现方式为模因的被复制传播创造了有利条件”(何自然2014:11)。

词族的形成,离不开早期例词结构上“家族相似性”的沉淀和凸显,这是新词得以模仿创造的形式基础。根据索绪尔所指出的人类语言中的两大基本关系——“句段关系”和“联想关系”来看,早期的地域型例词“大西洋共同体、太平洋共同体、加勒比共同体、欧洲共同体”等,在形式上展现出显著的规律性:限定词与根词是修饰与被修饰的组合关系,限定词之间是替换关系,根词则稳定不变。按照李宇明(1999:146)所提出的词语模理论来说,它们可以抽象为“X共同体”框架,这是一种前空型词语模;其中,“共同体”是词语模中保持不变的“模标”,X是词语模中可以按需填充的“模槽”。由于X的备选项是一个相对开放的集合,因而新的词族成员总是可以如此仿造而生。因而可以说,词语模集中体现了该词族的结构共性,为言说者运用模仿类推造词机制创造新词提供了必要的语言形式基础。

依照模因论来看,词语模“X共同体”就是一种同构异义的表现型语言模因,“是信息主体根据语境动态地搭配起来的”,“形式上又易于模仿、复制,并方便记忆”,具有显著多产性(何自然2014:12)。故而可以说,入句形式的多样化就为“共同体”成为一种强势模因、成功模因奠定了结构基础。

(三)主流媒体的示范带动

语言文化模因“共同体”得以成功复制的另一语境优势在于,它本质上是一个政治术语,依存于政治语域,带有明显的国家话语属性,能够借力于主流媒体而流行。在跟权力场相交错的媒介场中,主流媒体要遵循特定的逻辑和规则,“既要遵守新闻专业主义,发出媒体自己的声音,又要承担起党和政府‘喉舌’的角色,弘扬社会主义主旋律”;这就造就了主流媒体流行语独特的话语特征:“表达方式客观中性”“内容分布明显偏向国家主题与政治元素”“生产和传播主体以主流媒体为主”。(严励,关文慧2014:4~5)对照其发展轨迹、蜕变过程及话语分布来看,“X共同体”就是典型的主流媒体流行语。当然,这一流行趋势的形成有一个历时的量变基础。

从数量上来看,“X共同体”词族在4个发展阶段的年均使用量依次为15、147、233、1180,递增趋势显著。尤其是在最近这一时期,该词族在当代政治话语中更是达到了火热的程度,这跟新生代词族成员“人类命运共同体”的“头羊效应”密不可分。作为当代中国精心构建的对外话语体系中的新概念,“人类命运共同体”自2012年11月出现在中共十八大报告中以后,就成了政治话语言说者口中的热词,于2017年12月入围“汉语盘点2017”活动年度候选字词、当选“汉语盘点2017”年度国际词,在《人民日报》中的使用量也逐年攀升。这得益于“主流媒体对国内外政治、经济生活的变化,重大政策的推行,重大事件的发生在一定时期内的集中报道和广泛传播”(严励,关文慧2014:5)。

相对于大众媒体而言,主流媒体以国家权力为后盾,言说着“关涉国家政治、经济及社会重大事件的信息”(严励,关文慧2014:5),其话语内容承载着国家意志和人民立场,自然就具有突出权威性。从这个角度看,对“X共同体”的话语接纳就是对国家方针政策的接纳,对“X共同体”的语言认同就是对国家意志的认同。这就使得“X共同体”的语言使用在表达、传播语言文化模因的同时,也实现了“主体期待发挥的语用功能”——国家认同和政治认同,成为推动“共同体”中的语言文化模因进一步复制、传播的外在力量。

五、结 语

“X共同体”词族的形成和兴盛,是语言和政治共变互动的产物,是中国当代政治话语创新的结果。这一词族承载着丰富的治国理政中国经验,因而也是政治文明建设的重要成就。从政治语言学的语言学取向来看,“X共同体”词族的语言使用历经言说立场转换、理想化认知模型重设、原型转化和分裂等过程,展示出流行语模因复制、传播过程中主体性的能动作用,为以后的政治语言创新、国家话语体系建构积累了经验。从政治语言学的政治学取向来说,以思想模因“共V(N)”为主旨的“X共同体”富有对话性,是一种“易于引起中外受众共情的话语表达”(汪少华,张薇2017:150),在内宣外传中引起广泛共鸣,实现了有效的政治动员和中国认同。义利统一的“利益共同体”、情理交融的“情感共同体”、和而不同的“价值共同体”、休戚与共的“命运共同体”等充满感染力,让中国摆脱了全球舆论场中的失语尴尬,赢得了传播中国声音的话语权、主动权。综合来看,“X共同体”是一种“讲政治”的言说,让我们看到了中国政治话语中“说什么”和“怎么说”的成功结合,对于强化当代中国的话语自信具有重要意义。

同时,透过频繁的“X共同体”言说,我們看到的是多样的“共同体”建设实践,其最出彩者当属国内指向的“中华民族共同体”和国际指向的“人类命运共同体”。从理论上讲,“共同体”建设围绕“共V(N)”展开,强调共同观念、共同行动;这些一致性的达成自然离不开语言交际功能的助力,因为“都需语言作沟通纽带,都与语言传播相关”(李宇明2021)。在实践中,“语言既表达了认同,也在建构着认同”(方小兵2018:24),构筑“中华民族共同体”,增进国内各民族人民的家国认同,推广国家通用语言文字是应有之义;打造“人类命运共同体”,增进世界各国人民的互通互信,加强汉语国际传播是必然要求。作为语言文字工作者,我们不仅是“X共同体”现象的观察者、记述者,更要积极成为参与者、推动者,主动作为。

参考文献

方小兵 2018 《当前语言认同研究的四大转变》,《语言战略研究》第3期。

国务院新闻办公室,中央文献研究室,中国外文局 2014 《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社。

何自然 2005 《语言中的模因》,《语言科学》第6期。

何自然 2014 《流行语流行的模因论解读》,《山东外语教学》第2期。

黄 忠 2017 《论十八大后中国国际政治话语体系的构建》,《社会科学》第8期。

李爱敏 2016 《“人类命运共同体”:理论本质、基本内涵与中国特色》,《中共福建省委党校学报》第2期。

李慧凤,蔡旭昶 2010 《“共同体”概念的演变、应用与公民社会》,《学术月刊》第6期。

李宇明 1999 《词语模》,载邢福义主编《汉语语法特点面面观》,北京:北京语言大学出版社。

李宇明 2021 《语言与人类文明》,《中国社会科学报》,2月9日第001版。

廖光蓉 2005 《多义词范畴原型裂变、次范畴化及相关问题研究》,《外语与外语教学》第10期。

刘 芳 2017 《习近平关于社会主义生态文明建设的重要论断》,《中国井冈山干部学院学报》第4期。

刘 涛 2017 《新概念 新范畴 新表述:对外话语体系创新的修辞学观念与路径》,《新闻与传播研究》第2期。

吕为光 2011 《“所谓”的功能及主观化》,《当代修辞学》第5期。

彭 晓,杨文全 2009 《当代汉语新兴词族的形成机制与衍生动因——基于“X女郎”词族的个案分析》,《语言文字应用》第3期。

钱 杭 2009 《对共同体理论运用问题的思考》,载上海社会科学院《传统中国研究集刊》编辑委员会编《传统中国研究集刊》(第六辑),上海:上海人民出版社。

秦洪武,周 霞 2018 《中国全球治理话语传播效果评估:以“命运共同体”为例》,《当代外语研究》第4期。

青 觉,徐欣顺 2018 《中华民族共同体意识:概念内涵、要素分析与实践逻辑》,《民族研究》第6期。

汪少华,张 薇 2017 《论中国政治话语体系的认知建构——以习近平2017年瑞士两场演讲为例》,《南京师大学报(社会科学版)》第5期。

王文斌 2014 《论理想化认知模型的本质、结构类型及其内在关系》,《外语教学理论与实践》第3期。

文秋芳 2017 《拟人隐喻“人类命运共同体”的概念、人际和语篇功能——评析习近平第70届联合国大会一般性辩论中的演讲》,《外语学刊》第3期。

熊 杰,石云霞 2019 《论人类命运共同体理念的思想来源、发展逻辑和理论贡献》,《国际观察》第2期。

闫 克 2020 《政治语言变异管窥:值得关切的“关切”》,《语文学刊》第5期。

严 励,关文慧 2014 《主流媒体流行语的话语系统研究》,《新闻知识》第2期。

严 庆 2017 《本体与意识视角的中华民族共同体建设》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》第3期。

張立文 2019 《中国传统和合文化与人类命运共同体》,《中国人民大学学报》第3期。

张丽敏,秦 晶 2014 《近年来国内政治语言研究述评》,《长春大学学报》第3期。

责任编辑:逯琳琳

主流媒体流行语是在一定时期内,通过主流报纸、主流电视台、主流广播电台及部分大型门户网站的网络新闻等大众传媒平台,在受众中迅速传播、广为流行的语词(严励,关文慧2014:3)。

“共同体”是一个日源汉字词。其希腊语词源为“koinonia”,是一个政治哲学概念,用于探讨个体和共同的关系;最早见于亚里士多德的《政治学》,指“为达到某些善之目的所形成的共同关系或团体”。德国学者滕尼斯将其引入社会学领域,在1887年《共同体与社会》一书中,“共同体”(Gemeinschaft,英译为Community)与“社会”对举,指称亲密无间、与世隔绝的礼俗社会生活。而后,美国芝加哥学派帕克将“Community”概念引入城市研究,并定义为“社区”。日本学术界借用后曾用于研究中国农村的经济社会结构,提出了“村落共同体”的概念(熊杰,石云霞2019;李慧凤,蔡旭昶2010;钱杭2009)。

本文主要使用“人民日报图文数据库(1946~2021)”进行了语料检索,“具体考虑是,作为中国共产党中央委员会的机关报,《人民日报》发行时间长、连续性好、信息量丰富,其语言使用最能反映中国当代政治语言的面貌”(闫克2020:98)。

拟人隐喻是隐喻的一种。喻体是活生生的具体人,本体可以是动植物、无生命物体、抽象概念。拟人隐喻能够帮助受众激活已有的具身体验,用于理解本体的某些抽象特征(文秋芳2017)。

见《胸怀大局把握大势着眼大事 努力把宣传思想工作做得更好》,《人民日报》,2013年8月21日,http://cpc.people.com.cn/n/2013/0821/c64094-22636876.html。

黄忠(2017)指出,当代中国国际政治话语体系建设的快速发展,得益于“中央高层的重视”“国家发展的经验教训和内政外交上的丰富实践”“中国哲学社会科学研究事业的持续繁荣和媒体对外传播工作的继续进步”。这些也是“X共同体”词族成功建构的时代背景的具体体现,本文不再赘述。

见《王阳明全集》(新编本,第三册)1015页,浙江古籍出版社2010年版。