生命历程视角下女性农民工城市融入的分化*

2022-07-14孙文中

孙文中

农民工①农民工指户籍仍在农村,年内在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。参见国家统计局:《2020年农民工监测调查报告》,2021年4月30日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/30/content_5604232.htm。作为庞大的社会群体,其城市融入存在代际、民族、地域、性别等差异。根据《2020年农民工监测调查报告》的统计数据,2020年我国农民工总量为2.856亿人,其中女性农民工占34.8%②国家统计局:《2020年农民工监测调查报告》,2021年4月30日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/30/content_5604232.htm。。女性农民工在城市的工作与生活,已经改变了她们的人生轨迹。女性农民工的城市融入不仅关系到自身发展,而且关系到家庭稳定和社会和谐发展,对我国新型城镇化战略的推进具有重要的现实意义。从打工女孩到流动妇女的生命轨迹过程中,从农村到城市的地域变迁中,女性农民工受传统的社会性别和角色要求的限制,她们的城市融入嵌入其生命历程中,受到时空结构、家庭角色及生命主体性的形塑。随着我国社会结构的变迁,女性农民工的城市融入呈现代际分化和代际差异,女性社会角色、婚姻、家庭生命周期对其城市融入产生重要影响,但“家”始终是女性农民工生活的终极意义。在城乡流动中,女性农民工的生命历程是如何演进的?其生命历程又是如何嵌入其城市融入轨迹之中的?她们城市融入的分化机制是如何形成的?生命历程理论强调动态和纵观的视角,实现了宏观和微观的统一,作为社会结构和社会个体的中间环节,为审视女性农民工的城市融入提供了新的理论范式。

一、文献综述

(一)女性农民工的城市融入

农民工城市融入问题一直受到学者的关注。学者们对社会融入的定义、维度以及模式存在不同的看法,田凯认为社会融合包括“经济、社会、文化心理”三个层面①田凯:《关于农民工的城市适应性的调查分析与思考》,《社会科学研究》1995年第5期。,杨菊华认为融入比融合更能体现乡—城人口流动的原因、过程和影响,但经济整合通常发生在先,次为文化接纳,再次为行为适应,最后是身份认同②杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,《人口研究》2009年第1期。。农民工的社会融入是一个动态变化的、多层面的、逐步深入的互动的过程。从农民工的经济层面融入、社会层面融入、心理层面融入及身份认同来看,其社会融入并不存在依次递进的关系,社会融入的不同层次更有可能是平行和多维的。③李培林、田丰:《中国农民工社会融入的代际比较》,《社会》2012年第5期。学界已经注意到农民工社会融入存在性别差异,关于女性农民工社会融入存在以下观点:首先,男性农民工社会融入程度更高。女性农民工在就业渠道、生存状况和社会保险等遭遇边缘化困境,在融入城市过程中面临着比男性更多的排斥与歧视,在生活和工作方面要承受更多的困难和挫折。④张红杰、刘凤阁等:《新形势下女性农民工生存现状及对策研究》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》2012年第4期。在群体异质性视角下,新生代、男性、未婚农民工社会融合程度更高,教育、消费和务工年限对女性农民工社会融合的影响更大。⑤黄侦、黄小兵等:《农民工社会融入的性别差异》,《宏观经济研究》2015年第5期。其次,女性农民工社会适应更强。女性新生代农民工心理压力大,但其拥有较好的心理疏导机制,比男性适应力更强。⑥胡宏伟、曹杨等:《心理压力、城市适应、倾诉渠道与性别差异》,《青年研究》2011年第3期,第1页。吴伟东基于五大城市的调研数据认为,女性农民工在文化接纳、身份认同和行为适应维度方面高于男性农民工,在主观上对城市社会和生活更认同,呈现出较高的社会融入度,但受社会排斥因素影响,在经济整合维度上严重滞后,使得她们的融入处于较低的阶段。⑦吴伟东:《农民工社会融入的性别差异—来自五大城市的证据》,《兰州学刊》2012年第6期。再者,女性农民工社会融合存在阶层差异。经济能力是女性农民工社会融合的基础,中下层女性农民工缺少城市融入的经济支撑能力,上层女性农民工的禀赋较高,如果她们不能融入城市的主流社会,也会拒绝与城市普通居民交往。⑧李荣彬:《女性农民工的阶层差异与社会融合——基于2014年流动人口动态监测数据的实证研究》,《青年研究》2016年第5期。

(二)女性农民工城市融入的影响因素

研究表明,女性农民工在就业渠道、生存状况和社会保险等方面存在边缘化问题,她们的人力资本相对匮乏,经济资本有限,社会资本和文化资本不足以支持她们的城市融入和顺利发展,因而女性农民工的城市融入比男性面临着更多的社会排斥和歧视,遭遇劳动力市场、城市生活系统和制度系统的压力。①张红杰、刘凤阁等:《新形势下女性农民工生存现状及对策研究》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》2012年第4期。由于受到排斥,使她们自觉或不自觉地对城市居民形成了“自愿性”隔离。②郑欣、张春琳:《性别、传播与认同:新生代女性农民工城市适应研究》,《中国地质大学学报(社会科学版)》2014年第5期。女性农民工的城市融入遭受着制度嵌入不足和传统家庭生活再嵌入的个体化困境,在制度性排斥下,女性农民工试图再嵌入家庭与传统关系网络中,但家庭私域内的传统与现代社会对个性的追求间存在张力。③郭戈:《从脱嵌到再嵌入:新生代女性农民工的风险困境》,《湖南社会科学》2016年第3期。与此同时,女性农民工的城市融入还受到以父权制文化为主导的传统等级秩序和“男主外女主内”的男女角色分工限制。在城乡迁移中,社会性别通过在国家、市场和家庭等领域影响资源与权力的配置,左右个体的生活机会,并影响着个体的城市融入过程。④杜平:《男工女工——当代中国农民工的性别、家庭》,香港:香港中文大学出版社,2015年,第5—6页。传统的性别规范通过教育机会获得、职业素养积累而阻碍其职业发展,排斥政策通过户籍管理制度、公共服务供给制度限制了其权利,两者共同作用构成其融入城市的障碍。⑤郝彩虹:《现实与彼岸:外来女工的生活世界与城市融入——以北京市为例》,《北京社会科学》2018年第2期。从阶层流动和性别秩序的视角看,女性农民工既受到传统等级秩序的束缚,又要受到男女性别的“差序格局”的限制,而且她们在乡城流动中也受到城市价值观念、生活方式等现代文明的冲击。⑥钟曼丽、杨宝强:《性别、圈层与嵌入:女性农民工城市融入研究》,《新疆社会科学》2021年第3期。

综观以上研究,不难发现研究者关注到了女性农民工城市融入的性别差异、阶层差异,透视了女性农民工城市融入的特殊性。一些研究在研究方法上侧重定量研究,但这些研究忽视了对城市社会融入影响较大的代际差异(尤其是时代背景和年龄因素)。对于女性农民工而言,不同年龄阶段的女性农民工对传统家庭生活脱嵌的程度不同,承担的家庭角色和家庭责任不同,导致其城市社会融入也存在差异。此外,社会融入是一个动态的过程,而以往学者对女性农民工的研究往往未能展现生命历程的相互关联和动态变化,将女性农民工视为一个被动的研究对象,忽视了女性农民工在城市融入中的主体性。事实上,女性农民工不再是同质性的群体,其社会融入存在分化,受女性传统的社会性别和角色要求,女性农民工的城市融入与其生命历程阶段扮演的社会角色密切相关;此外,社会结构的剧烈变动以及性别文化的变迁使女性农民工的社会融入打上了时代的烙印,女性农民工特有的生命历程图景如何?她们在城市务工经商的生活经历,对其社会行为、思想观念有何影响?这些累积的生活经历构成的生命历程,最终对其城市融入有何影响?在不同的生命阶段,女性农民工的年龄、文化程度、资源禀赋、社会角色和家庭责任不同,其城市融入也是动态变化的,女性的社会性别和角色要求,使得女性回归家庭成为一种“常态化的生命历程”。

二、理论框架与研究方法

(一)生命历程

生命历程是指在人的一生中随着时间的变化而出现的,受到文化和社会变迁影响的年龄级角色和生命事件序列。①李强、邓建伟、晓筝:《社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法》,《社会学研究》1999年第6期。生命历程理论包含以下四个原则:一是生命的时空性原则;二是能动性原则;三是生活的时序性原则;四是相互联系的生命的原则。②G.H.Elder,“The Emergence and Development of Life Course Theory,”in:J.T.Mortimer and M.J.Shanahan,eds.,Handbook of the Life Course,New York:Springer,2003,pp.11-14.生命历程理论的时空观提供了理解生命轨迹的动态视角,在移民生命历程中重要生命事件和时机的问题上给予了足够的重视,并且意识到迁移是一个动态变化的过程。③曾迪洋:《生命历程理论及其视角下的移民研究:回顾与前瞻》,《社会发展研究》2016年第2期。生命历程理论运用轨迹、转变、持续三个概念,来对社会变迁中的个体发展的过程进行描绘,其中“转变”被生命历程理论视为联结社会背景与人类主动性的节点,“持续”能够揭示个体在变迁中的发展趋势,④张世勇:《新生代农民工逆城市化流动:转变的发生》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2014年第1期。因而这些概念为解释社会变迁中的个体层面的行为、过程及其原因提供了理论基础。从个人和家庭生命周期来看,大多数人经历上学、工作、结婚、生育、子女受教育、衰老等一系列的生命事件,⑤郭戈:《从脱嵌到再嵌入:新生代女性农民工的风险困境》,《湖南社会科学》2016年第3期。但是因为个体总是处在一定的时空范围内,个人所在的时代、所经历的重要生命事件和家庭生命阶段不同,在历史时间、社会时间和个体时间共同作用下,其城市融入也是动态变化的⑥李强、邓建伟、晓筝:《社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法》,《社会学研究》1999年第6期。。生命历程理论也被用于解释个体行为累积效应,揭示整个生命历程中的城乡迁移机会和风险的不平等机制。城市融入是一个随时间的推移而展开的过程,贯穿于个体的整个生命历程,家庭角色、社会网络都对其具有重要作用,女性农民工的城市融入呈现为一种生命历程中的动态过程。

女性农民工的生命历程与社会性别紧密相连。性别角色观念,是对男女应当遵从怎么样的社会规范、社会角色分工、性别关系模式及行为模式等的态度与看法。⑦J.E.Williams and D.L.Best,Measuring Sex Stereotypes:A Multination Study,Los Angeles:Sage Pubn Inc,1990.转引自王春凯:《性别观念、家庭地位与农村女性外出务工》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2019年,第56页。男女两性不同的角色、责任、义务及劳动分工是社会文化建构的结果。女性承担着传统的母职,从幼年开始,这些职责就潜移默化地渗入她们的价值观。⑧周敏:《唐人街——深具社会经济潜质的华人社区》,北京:商务印书馆,1995年,第194页。不同性别的个体在家庭之中所处的位置,直接关系到他们所能获得和控制的资源、权力与机会,特别是在农村社会,传统性别规范对于男性和女性的不同期待,与其家庭角色紧密相连。女性农民工受到性别观念及其所产生的家庭责任伦理的影响,社会性别与家庭结构的交织,嵌入于女性的生命轨迹之中,共同绘制了她们的城市融入图景,并规范着她们的情境化实践。

(二)研究方法

本文采用生活史研究法,通过回溯女性农民工的生命事件、城市体验以及其与农村的联结等,分析她们的生命历程的转折点、时空结构和家庭禀赋,来加深对这一群体城市融入的理解。女性农民工的城市融入与回乡并不是一个非此即彼、此消彼长有着明晰边界的过程,而是在社会融入过程中以生命事件为主线所建构的生命历程。就城乡流动的实践而言,生活经历和经验是说明社会事实的最有力资料。①符平:《青年农民工的城市适应:实践社会学研究的发现》,《社会》2006年第2期。时空的影响力只有通过个体的行为决策才能渗透到生命历程的框架中去,这就要求本文既要关注个体的社会属性,还应关注个体的主体性。②张世勇:《新生代农民工逆城市化流动:转变的发生》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2014年第1期;包蕾平:《生命历程理论的时间观探析》,《社会学研究》2005年第4期。

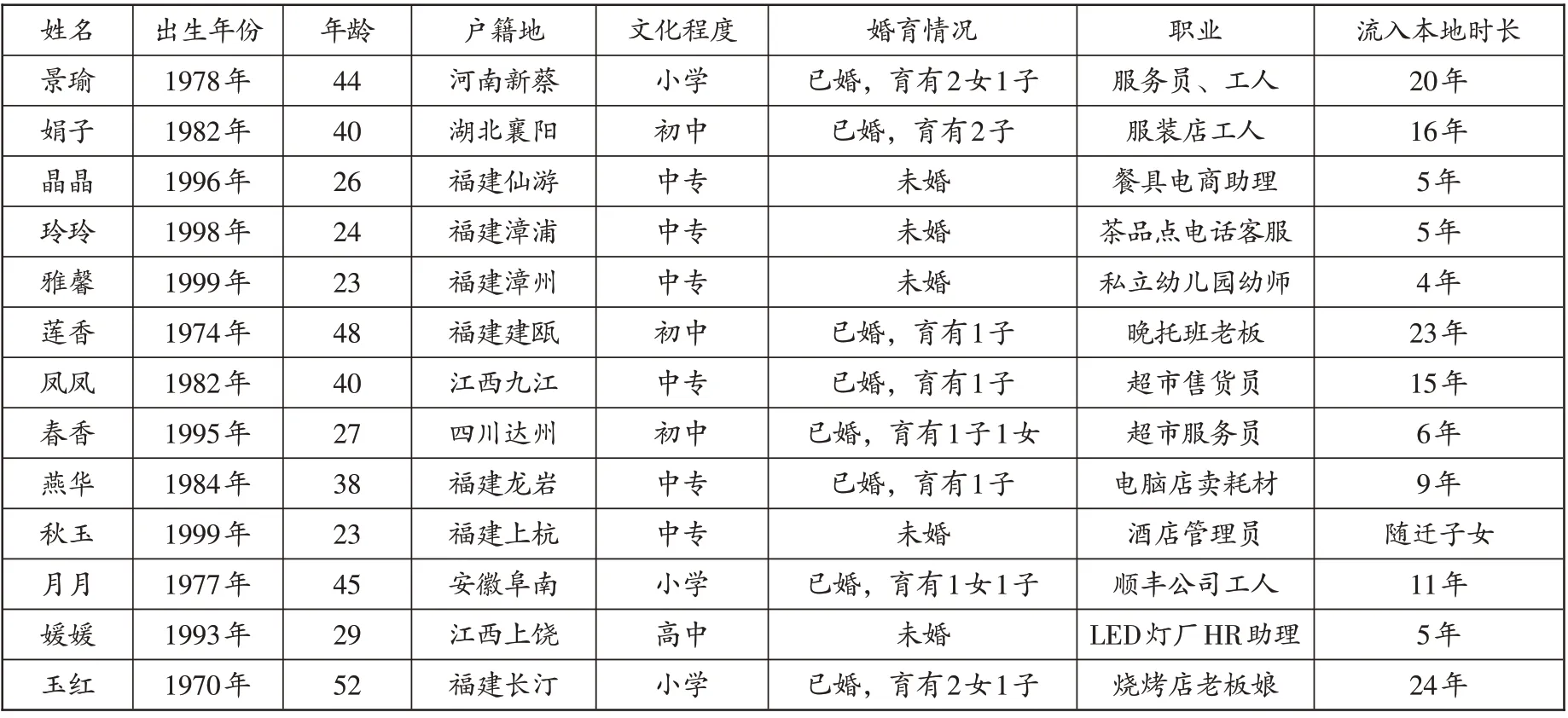

本文的田野调查位于东部沿海M市。J区原属于M市的工业区,旅游资源丰富,房价较高,均价为3万以上。2009年在M市岛内外一体化发展战略下,J区获得得天独厚的发展机遇,主要产业以电子、机械、服装、食品为主,在此过程中,大量外地务工经商女性涌入,成为电子厂、餐馆、服装厂和食品厂的主要劳动力。目前由于薪酬偏低、房价过高、教育资源紧缺、周边设施不完善,一些外来人口被迫迁往J区的城乡结合部。从2020年5月至2021年12月间,笔者在J区选择了20名女性农民工进行深度访谈,年龄最小23岁,最大53岁,流入M市最长时间26年,最短4年。访谈对象来自福建、江西、安徽、河南、湖南、湖北、四川等地(见表1)。本文采用普适性的城市融入指标,从经济整合(收入水平、工作环境、居住环境)、文化接纳(语言文化、风土人情、价值观念)、行为适应(人际交往、社区参与、生活习惯)和身份认同(归属意识、未来打算、定居地选择)等四个维度来分析女性农民工的融入情况。为了更深入地获取女性农民工城市融入的背景资料,还访谈了社区工作人员和本地城市居民。按照出身所处的“年代”,循着年龄层级的差异,女性经历了女儿、妻子、母亲的转变,女性在生命历程的不同阶段,背负的角色期待和家庭社会责任不同,尤其以生育为转折点进入性别再社会化。根据其承担的社会角色及其生命历程的巨大差异,将女性农民工分成青年农民工、中年农民工和老年农民工。本文从青、中、老三代农民工中分别选取2、3、2名,描绘出她们的城市融入图景,通过再现其生活经历、重大生命事件,考察在历时态下她们的城市融入轨迹及分化机制。本文以这7个个案为研究对象,能反映女性农民工城市融入的轨迹、现状及困境。此外,本研究也参考了其他学术研究资料,作为补充。根据学术规范的要求,本文对访谈对象已经作了匿名化处理。

表1 本研究访谈的女性农民工的基本情况

(接上表)

三、生命历程演进与女性农民工的城市融入轨迹

出生于一定时空范围内,不同年龄的人所经历的时代变迁和承担的社会角色不同,个体进入成年期以后,要逐渐承担社会和家庭的责任与义务,往往包括工作、结婚、生育、抚养子女、赡养老人等重大生命事件。受社会结构和社会文化的影响,女性农民工场域由“父”家转变到“夫”家,地域范围由农村向城市转换,在工作和家庭照顾间进行平衡,对其城市融入具有重要影响,因而可用动态的视角探寻女性农民工的生命历程和城市融入的关系。

(一)青年女性农民工:婚姻选择与城市融入

青年女性农民工出生于20世纪90年代,她们受过一定的职业教育,缺乏对传统农村生活的记忆。她们也被称为“第三代农民工”。从外在形象看,她们穿着打扮、行为举止到消费观念向城市人看齐,更愿意从事教育、服务、零售等就业模式。她们不愿回到农村,对城市融入有着较多的期待。户籍或农民身份只具有先赋的制度意义,青年女性农民来到城市是为了追求更好的生活。婚姻是女性农民工的转折点。由于婚姻选择的未知性,使得她们的城市融入带有不确定性。她们依赖婚姻家庭,并对未来城市生活做出预期,其心理预期是在城市定居。

“我在J区一家私立幼儿园当幼师,……受疫情影响,幼儿园暂时未开园,我有更多更集中的时间做微商和直播,……我从来没想过要回农村,在城市学的技能更多、机会更多。但是大城市的房价都很高,很难靠自己买房,如果能在城市里买房,就能成为真正的城里人了,感觉未来有点渺茫。”(受访者雅馨,访谈时间:2020年5月9日)

“我在做某婴幼儿餐具电商运营助理,月收入5000元,目前居住在公司宿舍里。家中6口人,18岁时我父亲因病去世。2017年中专毕业开始工作,在J区一家酒店实习,学做面点,一直站着,我腰受不了,就辞职了。后来经我哥介绍去广州一家餐饮店工作,但我不喜欢这个工作,就又回到J区转行做了电商。家里一直催婚,我没有找到男朋友也比较焦虑,在老家像我这样年龄的,没有继续读书的,就已经成家了。家人催我相亲,相来相去,高不成低不就的,我不知道何以为家”(受访者晶晶,访谈时间:2020年5月16日)。

出生于90后的这一代女性农民工,她们往往受过一定的职业教育,对工作自由更向往,对城市的认同度最高,职业“去体力化”,其形象气质也与传统的打工妹形象存在差异。由于进入城市工作的时间不长,她们收入不高,经济独立能力比较低;她们的外在形象、语言文化、消费观念、文化认同等与城里人非常接近;在文化接纳、行为适应方面已经城市化,很难将她们定义为“农民工”。她们并不认为自己是“农民工”,甚至排斥“农民工”这一称呼,“农民工”一词只是户籍赋予的意义,事实上,在现代社会,社会归属感和身份认同已日益由成员自我选择,由个体们根据自身生活而建构或重构。她们乐意接受新事物,有较强的社交能力,渴望通过掌握一定的技能以实现稳定就业。婚姻的归宿成为青年农民工未来生活的重要困扰,女性的性别规范成为她们进入婚恋年龄阶段的规训和自律的手段,提醒她们对成家的自我监督。虽然城乡流动经历可以提高女性农民工的家庭地位,但是受制于社会性别观念的约束,性别化年龄提醒她们“该结婚就结婚”。婚姻选择影响着她们的城市融入,晶晶曾谈到,“如果能找到合适的对象,一起回县城发展也是比较现实的选择,J区房价太贵了,买不起啊。”(访谈时间:2020年5月16日)

(二)中年女性农民工:城市融入的中断与延续

出生于20世纪70年代后期和80年代的中年女性农民工,随着大规模民工潮而进入城市,大多数人初中辍学/毕业后直接进入城市打工,对城市生活非常向往,她们目前有十几年的打工经历,也被称为“第二代农民工”。对于第二代农民工而言,外出打工不仅仅是为了多赚钱,而是为了体验城市生活,有的在城市恋爱、结婚、生子,这部分的群体目前往往处于上有老、下有小的夹心层,而这些潜在的家庭需求正在冲击着部分女性农民工的城市融入,使得她们陷入在老人赡养与子女教育之间的伦理困境,她们的角色观念嵌入家庭分工和家庭发展秩序之中。尽管在城市务工经商多年,大多数女性农民工仍走向结婚生子、养育孩子和照顾家庭的“生命之河”①赵洪萍:《进城务工女性的母职实践:以“家为社会田野”的叙事研究》,《妇女研究论丛》2020年第3期。。

“到了25岁,家里催婚要我回老家相亲,结婚后我又出来打工,怀孕后就回到老公老家生孩子坐月子带孩子。待在农村没意思,不仅没收入没朋友,而且两地分居也不好,所以我又回到老公所在的城市打工。为了更好地白天照顾小孩,我和老公一起开了汽车器械配送店。我坚持让孩子来城市读书,但开支变大。没有结婚前我一心想留在大城市,现在结婚生子后,觉得回到县城也挺好的,攒钱在县城买了一套房。”(受访者凤凤,访谈时间:2021年8月17日)

“三个孩子是在这边出生的。……老大生下来10天,我就下床做饭,自己带小孩。生老二时,我自己既要带大的,还要喂小的。等到生下老小15天后,我回了老家,先是在婆家住了一个月,满月后,在娘家待了一段时间。我们在城市供三个孩子读书,靠我老公一个人收入难以支撑,我之前在超市上班,早班去YH超市,晚班去DRF超市。每天两班倒,下班到家十多点了,第二天还得就硬撑着起床去上班。我腰椎间盘突出两年了,现在强忍着病痛,每天还要加工棉被。”(受访者景瑜,访谈时间:2021年8月26日)

中年农民工在一定程度上已经接受了现代化的洗礼,在文化接纳、行为适应方面已经逐渐城市化。我国农村从夫居和父系继承制导致女性经历从娘家到婆家的转变,其社会身份也经历着为人女到为人妻、为人母的转变。一旦结婚生子,女性就被赋予了成为“贤妻良母”社会角色,凤凤感叹道,“婚后和老公一起出来打工。没结婚前,一天到晚我只想着打扮自己,这也想买那也想买。婚后就不一样了,我一门心思都在孩子身上。”(访谈时间:2021年8月17日)性别对于女性农民工的生命历程具有重要的冲击。对于已婚女性农民工而言,迁移历程往往因为结婚生子而经历着中断,景瑜“生了儿子后,……在老家待了2个月,为了养家又出来打工”(访谈时间:2021年8月26日)。大多数已婚女性选择回家乡坐月子,与农村发生联接,如坐月子、家里红白喜事、过年回家等等,对乡村还存在一定的眷念。在访谈时作者也发现,一些女性农民工由于生了女儿,得不到婆家人的认可,而生了儿子能够得到婆家的认可。如访谈对象景瑜生了儿子,回老家即可得到婆家的认可,也能得到娘家人的照顾。事实上,女性农民工在从乡村到城市的流动过程中,面对城市生计的不确定性,为了寻求一种有保障性的生计安全,她们又重新整合到传统家庭与关系网络中,她们在脱离乡村生活、试图融入城市生活的同时又与乡村生活保持着联系。①郭戈:《从脱嵌到再嵌入:新生代女性农民工的风险困境》,《湖南社会科学》2016年第3期。景瑜为了应对一家人的城市生活开销,她甘愿打两份工。她们属于心系家人的农村女性。

“卫校毕业后,我来M市投奔哥哥,因文凭低不好找工作,就在M大学参加继续教育。我在读书过程中认识了现在的老公,后来和老公一起创办了午托晚托班。生了孩子后,我特别想为孩子提供安稳的家,需要属于自己的房子。当时房价还比较低,首付由我老公父母付,后来午托晚托班的学生越来越多,就想做得更专业一些。现在在这边结婚生子定居了,心也安在这里了,而且我哥哥一家也在这边,除了语言、饮食和风俗习惯外,我感觉我和本地人没有太多差别”(受访者翠翠,访谈时间:2021年9月12日)。

婚姻是人生的重要转折点,也是促进城市融合的重要途径之一。在中国当下的户籍管理制度下,婚姻是人们尤其是妇女实现跨地域流动的重要手段和主要方式,买房定居后更能增加女性农民工的城市融入,翠翠除了不会说当地话,不习惯当地的饮食外,其他方面与本地人相差无几,算是成功融入城市的典型代表,但是这类群体占极少数。

与青年女性农民工相比,中年女性农民工经历了十多年的打工生涯,积累了一定的经济基础,对未来也有了明确的规划。为了应对城市生活的高消费,她们以“吃苦”的方式完成持家和养家的任务。“回归家庭”成为女性农民工城市融入中的重要内容,虽然她们身在城市,但“子女随迁”、“夫妻团聚”等能够增加她们的“融入感”。“三线的工资,一线的消费”,这样的现实情境对她们的城市融入心态产生了冲击。对于她们来说,大城市房价太高难以定居,选择所在的县城定居作为城市融入的梯度转移路径,“是否和孩子、丈夫在一起”对她们的城市融入至关重要。

(三)老年②在访谈时,女性农民工对“老年”的理解,是子女学业完成并成家以后,她们的家庭责任已经履行完成,理所当然地成为老年人了。女性农民工:家庭责任的延展与生活归宿的选择

对于出生在20世纪60年代、70年代早期的人来说,大多数女性农民工是在农村长大,在改革开放的浪潮下,伴随着“民工潮”进入城市的,她们也被称为“第一代农民工”。最初的女性流动人口大多从事的是制造业、服务业,零售业,不仅工资低,而且劳动时间长。一部分人进入城市务工、经商,另一部分人作为随迁人口或者婚嫁后随丈夫进入城市,女性流动人口、外来妹成为那个时代赋予的社会标签。这代人受教育程度低,大部分以小学或者文盲为主,在农村已经结婚生子,往往有过务农的经历,在农村完成了社会化,对农村有着高度认同感。

“女儿大学毕业上班了,儿子也读高三了。做烧烤赚的是辛苦钱,我们每天忙到凌晨三四点钟,身体吃不消,就请了一个工人帮忙。再干5年,我就不干了。以后如果儿子需要我帮忙,我就得给他帮忙带孩子,不需要的话,我就回老家。”(受访者玉红,访谈时间:2021年10月9日)

“1999年结婚,结婚一年我们就回家了。有了儿子,我在家带孩子,老公外出打工。孩子上了小学,我又出来打工。孩子上了初二,他要我回家陪伴,我就回家了。2018年儿子考上大学,我又出来上班,多少能赚一点。现在孩子还没结婚,要看他以后在哪里,他要是用到我,我就要帮他带小孩。要是不用我了,我就找个轻松的工作,攒点钱养老。”(受访者雪珍,访谈时间:2021年9月26日)

而菊菊为了儿子的再婚,“退休”却又被一家公司返聘,继续从事保洁工作。

“虽然公公婆婆接近80岁,但我还需要打工赚钱。儿子离婚后,我们还得在县城买房,再给他找个媳妇。目前我们没有攒够钱,在老家买房需要70-80万,首付20-30万。现在一时拿不出那么多钱,还没有实力买房,除了买房,还得给儿子准备彩礼钱。出来打工,是没有办法的办法。等儿子找到对象,有了孩子,我就回去带孙子。农村都是这样,咱也不能跟别人两样。”(受访者菊菊,访谈时间:2021年10月16日)

对于老一代女性农民工而言,人生的大部分生命历程都是在乡村度过,她们生于斯,长于斯,结婚生子、抚育孩子,在城市务工的动力最主要是基于“生存理性”。在城市务工多年,她们也积累了经济基础,对城市文化和生活也有了一定程度的适应,如会说带有家乡口音的普通话、交上了本地居民朋友。她们务工和返乡其实是根据家庭发展的需要所做出的一种权衡,当她们的子女处于读书阶段,她们会选择陪伴子女。当子女成年后,她们继续务工经商,当自身养老和帮助子女带孙辈之间面临选择时,她们以子女需要为主,将自身的养老则放在次选位置。农民工迈入老年阶段后,所面临的家庭网络功能弱化,如家庭长辈迈入到高龄阶段,以及孙辈需要照料等家庭责任增多,若继续务工,随之而来松散的家庭网络和角色紧张等问题,都使得该年龄组的女性为实现家庭福利最大化,随时可能会选择退出劳动力市场。至于归宿,她们更认同乡土社会,更多地选择“落叶归根”。

四、女性农民工城市融入程度的分化与机制

受时空限制、制度因素、性别身份的影响,女性农民工的城市融入过程中具有特殊性。“辍学/毕业—打工—返乡结婚—生育—打工”是女性农民工共有的生命轨迹,她们的生命轨迹仍围绕女性传统性别角色相关的生命事件展开。生命历程研究显示,同龄群组的成员可能经历相同的社会事件,但是其生命历程却并不完全相同,从城市融入的结果来看,是有差异性的融入,呈现为同化性融入、区隔性融入和拒绝性融入等情况,但是这三种融入类型并不是互相排斥的,而是相互转化、动态变化的。对于女性农民工而言,由于所生活的社会时空的差异、对性别角色的理解和女性主体性的不同,因而她们的城市融入程度也是存在悬殊的。在时代发展的洪流中,女性农民工受到我国“民工潮”的冲击、家庭相互联系命运的影响及个人禀赋的差异,这些因素形塑了她们在城市社会融入程度差异。但是,在社会时空结构、家庭资源积累的影响下,作为女性农民工中的个体,由于自身所处生命阶段的不同,社会时空结构及发展机遇对其城市融入产生不尽相同的影响,造成她们城市融入程度的悬殊。

(一)女性农民工城市融入程度的分化

1.同化性融入。女性农民工在经济融合、文化接纳、行为适应和身份认同方面都已经具备能力融入城市,一家人能在城市定居,只是因为制度上的限制未能取得城市户口,她们从心理上认同城市,能够接受城市的文化,她们已经被城市同化,这类群体所占比例很小。她们享受到了城市生活的便利与福利,特别是当与留在老家的同龄人相比较时,会油然而生“城里人”的优越感,表现出对城市生活的适应。由于她们及其家庭较早地积累一定的经济资源,在城市住房商品化的初始阶段,抓住了购房时机,在城市顺利购房并稳定生活。这部分女性农民工能够在城市找到稳定的生计,在务工城市拥有住房,而且基本上已经城市化,特别是为子代创造了融入城市的基础。“毕竟我在这里打拼这么久了,在这里也有很多亲戚朋友,不是说走就走的,如果老家有红白喜事,就回老家下,城里的生活比在老家舒服得多,况且我们现在已经在城市买房了。”(受访者萍萍,2021年12月25日)女性农民工在本地买了房,生活较为稳定,平常也会与本地朋友交往。城市生活的便利性,使得她们更愿意在这里定居。一方面,她们在务工城市赚钱又在务工城市消费,实现了较为一体的经济整合,另一方面,她们享受了购房后城市的制度福利,子女进入到较好的公办学校,获得相对乡村更为优质的教育资源。她们与家乡的联系日渐减少,她们在城市的就业、生活与消费一体化,在城市具有一定的资产或实业,经济融入和社会融入实现了同步化。从心理预期看,这部分女性农民工的家庭具有较为殷实的经济积累,具备了支撑稳定城镇化的职业技能和经济实力,同时她们较少有来自家乡赡养的压力,因而她们的城市融入度较高,获得城市“新居民”的身份,对务工城市有较多的向往。

2.区隔性融入。女性农民工在经济融合、文化接纳、行为适应和身份认同等方面融入程度比较低。区隔性融入源于宏观的制度限制、行动者自身能力以及当地居民的偏见等,导致移民虽长期生活在流入地,却难以融入主流社会。①杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,《人口研究》2009年第1期。“外地农民工往往干些脏活、累活,住在城中村里,根本不会享受生活。”(受访者阿阳,本地人,在M大学就职,访谈时间:2021年10月20日)但是,为了下一代能够获得相对于乡下更好的教育资源和教育环境,她们以“熬过去”心态,依然在城市受苦受累,她们的城市融入呈现身心分离的状态②赵洪萍:《进城务工女性的母职实践:以“家为社会田野”的叙事研究》,《妇女研究论丛》2020年第3期。。“我是一天都不想在这儿的。……可是孩子出生在这边,喜欢这儿,不愿意回老家,我只能待在这里。”(受访者景瑜,访谈时间:2021年8月26日)区隔性融入的女性农民工在城市社会中处于底层,所从事的职业往往是服务员、流水线工人,收入低、不稳定,她们的居住空间往往集中在城中村或城乡结合部,与城市居民居住区域形成了区隔,她们试图融入城市,但是由于家庭积累、自身禀赋以及社会机会结构的限制,她们无法真正融入城市。这种区隔性融入使得她们在城市务工生活中渴望多赚钱,实现城市定居的梦想,但是囿于家庭角色和人生价值使命及家庭资源的积累,她们在家庭城市化过程中显得心有余而力不足,这一现实使得她们长期处于“家庭分离”城市化状态。女性农民工身份认同的模糊性蕴含她们试图寻找一个新的身份认同的努力,她们试图通过城市消费,购买县城的房子成为农民眼里的“城里人”。她们脱离农村实现“农村人”到“城里人”的身份转变,进入整个社会的分层与流动①周娟、舒丽瑰:《阶层分化、村庄竞争与“拟态进阶”——农民进城定居的村庄视角》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2020年第5期。,这是女性农民工在城市住房消费的内在动力。受到父权制文化的约束,为人妻为人母的家庭抚育和赡养老人的角色束缚导致她们游离在农村和城市之间,处于城市社会边缘的她们又嵌入在传统网络中以寻求安全感。一部分中年女性农民工,虽然工作生活在城市,但她们仍然嵌入传统的农村社会关系网络,如子女在老家读书、老家的亲人需要赡养。一方面他们需要继续进入城市务工以满足乡村社会体面生活所需的经济开销,另一方面,在住房、就业、社会交往、公共服务及其心理归属方面,她们与城市居民存在较大的差距,难以融入城市的主流社会,同时她们与家乡保持联系,这使得她们经常往返城乡之间,呈现一种循环迁移的半融入状态。

3.拒绝性融入。老年女性农民工在文化接纳和行为方式等方面与城市居民存在巨大差异,因主观或客观因素,她们不想或者不愿意融入城市,从心理上不认同城市文化,虽然在城镇生活了多年,她们仍旧被本地居民视为外地人,心理也认同自己为外来打工者,她们大多抱有在城市打工赚钱,老了落叶归根的想法。拒绝性融入城市的女性农民工大多数处于社会底层,但有少数女性农民工在城市务工经商后实现了经济积累,但是她们仍将自己视为“外地人”,“M市多数本地人讲方言、吃海鲜,逢年过节就拜拜,这与我们老家差异太多了”(受访者菊菊,访谈时间:2021年10月16日)。目前,她们大部分人已经进入了老年阶段,在半农半城的生活中,完成了人生中的主要生命历程。从中老年女性农民工的生命轨迹来看,打工赚钱是暂时的,完成家庭使命“等着回去带孙子”才是正道,人老了最终还是要叶落归根的。“俺在这儿就是做点生意,改善改善生活,想着孩子大了也要娶妻生子,‘老婆本’肯定要给他攒着,结婚了没有个房子人家哪里肯跟你过日子。老家还有房子和地,等儿子安顿下来,生活稳定了,就回老家,在老家比较习惯。”(受访者玉红,访谈时间:2021年10月9日)目前,这部分女性农民工完成了家庭使命,面临着是继续在城市打拼还是选择回乡养老的问题,为了更多地为子女提供支持和维持家庭生计,她们以实现家庭整体发展为目标而做出决定。她们大多存在打工赚钱的过客心态,对务工城市没有归属感,融入度比较低。

(二)女性农民工城市融入的机制分析

1.代际差异性。生命历程认为,由于个体所处的时空结构和社会政策不同,不同年龄群体存在明显的代际差异性。②孙文中:《殊途同归:两代农民工城市融入的比较——基于生命历程的视角》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2015年第3期。生命历程理论将个体生命、社会文化和历史背景联系在一起,用“出生组”将年龄和历史事件联系起来。③江立华、袁校卫:《生命历程理论的知识传统与话语体系》,《科学社会主义》2014年第3期。受年龄因素的影响,越是出生组靠前的农民工越是留城意愿要低。我国对农民工的社会政策经历了严厉管制、有序流动、社会融合等阶段④王小章、冯婷:《从身份壁垒到市场性门槛:农民工政策40年》,《浙江社会科学》2018年第1期。。对于老一代女性农民工而言,早期在城市务工生涯中,在社会制度层面受到排斥,淡化了她们对城市的好感。随着社会的发展,为保障农民工的合法权益,政府着力促进农民工的社会融合,逐步实现有意愿的农民工市民化的目标。老年女性农民工随着年龄增加,体力下降,在就业市场中处于弱势地位,也与其落叶归根的观念有关;而中年女性农民工处于上有老下有小的夹心层,其城市融入更多地考虑了家庭现实因素,如父母需要赡养,孩子能否在城市上学,家庭化迁移有利于其城市融入。青年女性农民工从各方面都能更快地适应城市,也更愿意融入当地社会,但同时也存在着不安全感和无“家”的归属感。可见,老中青三代女性农民工城市融入存在代际差异。

2.家庭的联结。在女性农民工的生命历程中,家庭角色始终嵌入她们的城乡流动之中。但是对于青中老女性农民工而言,她们与农村发生连接、与传统家庭生活脱嵌的程度不同,因而影响其城市融入。对于青年女性农民工来说,家庭角色关系简单,她们可以尽情地追求个人城市梦想,不用承担太多的家庭负担。婚姻是女性农民工的命运转折点,女性农民工通过婚姻重新植入家庭关系时,往往考虑的是家庭利益、家庭稳定。女性农民工外出务工的同时也要承担家务、养育孩子和照顾老人等责任,为此她们需要更换工作,从稳定的就业系统出来,进入灵活就业系统,以此获得弹性工作时间更好地照顾家庭。对于女性农民工而言,子女随迁家庭提高了她们的城市融入意愿,同时也促进了她们对流入地社会的本地人身份认同。①王春超、张呈磊:《子女随迁与农民工的城市融入感》,《社会学研究》2017年第2期。“大女儿2013年出生,休完了4个月产假我就回来上班,女儿就留在老家,由婆婆帮忙带;小儿子2018年出生,那时候可能一两个月就会回去一趟看孩子,……后来把孩子接回来就好了。”(受访者琴琴,访谈时间:2021年12月28日)家庭的角色是相互关联的,已婚且有孩子的女性农民工在城市务工的目的是为孩子提供更好的经济基础和成长环境,为此,她们努力将孩子接到身边,当孩子学业出现问题以及疏于照顾时,她们开始调整自己在城市的工作预期或是返乡照顾孩子,造成其职业生涯的中断,这种不确定性的迁移使她们长期处于身心冲突与调适的状态。总之,女性农民工在城市的迁移经历往往会因结婚、生育、抚育而中断,社会对女性的角色期望仍然是强调以家庭为本位。

3.生命的主体性。生命历程认为个体能动性是决定生命历程如何发展的关键因素之一。个体能够通过自身的选择和行动,利用所拥有的机会,克服历史与社会环境的制约,从而建构自身的生命历程。②[美]G.H.埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社,2002年,第432页。女性农民工经历了由农村进入城市的空间位移,穿越了城乡之间的边界,在这一过程中,她们进入非农职场,实现了离土又离乡的边界跨越。进入城市以后,大部分女性农民工在低端制造业、服务业和托育业就职,从事非技能化的职业,处于区隔性融入。如雪珍和景瑜,她们经历了早年时代的物质匮乏、农村教育场域的机会不平等、乡土社会“重男轻女”的性别观念,加之生活在农村多子女家庭,这样的早年经历使得她们的教育获得有限。生育子女以后,她们被迫进入城市务工经商,由于文化程度低、技能有限,她们被迫进入低门槛、去技能化的工作岗位就业。为了维持家庭生计,她们需要加班加点,其就业状况和收入状态限制了她们自我学习、休闲娱乐、社会交往,使得她们在城市的获得感较低,处于区隔状态。但也有少部分女性农民工经过职场的磨炼,学习了知识、积累了技能,逐渐转向技能型或管理型职位。

20世纪80年代、90年代出生的女性农民工比起上一代人有着更多教育获得和发展机会,她们不愿意接受乡村生活,同时通过互联网浸染了城市文明,她们对于城市有着更多的社会认同。媛媛高中毕业后,选择了边工作边继续提升学历,从制造业的一线工人上升为HR助理;春香在生育子女任务完成以后,开启电大的大专学历提升计划,跃升为超市的信息管理员,这种学历的提升有利于增加她们职业选择的筹码。不同于老一代农民工,她们选择比较体面的工作,工时短、负荷较轻、缺少严密劳动控制,又比较体面、时尚、整洁。为了实现这种职业追求,她们会继续提升学历或寻求“干中学”的发展路径。这有助于她们进一步实现城市社会的系统整合,获得稳定的就业收入和社会福利。随着她们在城市工作和生活的延续,她们对城市的创业市场有了较多的了解,加之她们有了一定的技术和经济积累,部分女性农民工果断选择创业,如中年农民工翠翠,实现了完全城市化的深度融入。总之,有的女性农民工能够吃苦耐劳,抓住生命的时机,依靠自身的韧性,穿越多层边界,实现高质量的城市融入。

五、结论与讨论

只有当女性农民工真正融入城市才可能提升整个家庭的城市融入质量。重新审视女性农民工城市融入的生命历程,本文揭示了不同年龄层级的女性农民工的城市融入分化的过程。婚姻选择、生育子女、抚育与赡养的家庭责任、代际责任的延展等生命的重大事件形塑了她们的城市融入轨迹。在这一轨迹中,女性农民工所嵌入的社会时空差异性、家庭的联结性以及个体主体性的不同,建构了同化性融入、区隔性融入和拒绝性融入三种城市融入的模式。从青中老女性农民工城市融入来看,经济融合、文化接纳、行为适应和身份认同并不一定完全是同方向变动的,也并不存在必然的递进关系。随着我国城市化进程的加速,女性农民工对城市的文化接纳、行为适应会增强,客观的经济融合和主观身份认同将对城市融入发挥更大的作用。城市融入也并不是融入城市与回归农村的非此即彼过程。由于务工城市房价高、难以取得户籍,部分女性农民工根据自身情况及时调整,选择回到家乡县城购房,实现城市融入的梯度转移。

女性农民工在城乡流动中,“家”具有终极意义。在持家和养家的过程中,传统的性别文化将她们形塑为“贤妻良母”的形象,使她们关注保持家庭整体利益的最大化。①赵洪萍:《进城务工女性的母职实践:以“家为社会田野”的叙事研究》,《妇女研究论丛》2020年第3期。因而需要对女性在生育、抚育和照顾家庭的社会价值方面给予足够的重视。为了减轻她们的生育压力、子女抚育与工作压力,其一需要尽早建立和完善家庭育儿假,加大对生育女性的孕产哺乳期的政策性补贴,为她们提供可及的婚姻家庭辅导与社会支持。②赵洪萍:《进城务工女性的母职实践:以“家为社会田野”的叙事研究》,《妇女研究论丛》2020年第3期。其二,国家应通过立法和社会政策的实施为女性农民工营造生育友好型社会的氛围,促进男女平等的性别观念得以实践,培育夫妻共担子女养育责任和家庭照顾的社会氛围,以促进家庭性别平等。③赵洪萍:《进城务工女性的母职实践:以“家为社会田野”的叙事研究》,《妇女研究论丛》2020年第3期。其三,从生命主体性来看,社会网络、文化程度、技能培训等社会资本和人力资本,形塑了个体生命历程的发展与分化。从社会服务角度来看,重视农村女童教育,为女性农民工提供职业技能培训、为随迁子女提供平等教育机会是必要的。其四,女性农民工应该提升自我技能,并重视对子女的教育,避免低收入务工的代际传递。