粤港澳大湾区多极网络空间发展格局研究*

2022-07-14覃成林刘丽玲

覃成林 刘丽玲

引 言

调整空间结构,构建以区域协调发展为导向的空间发展新格局,是推进粤港澳大湾区建设重大国家战略的一条重要途径。近年来,部分学者从不同角度对粤港澳大湾区的空间结构进行了研究。一是聚焦于空间经济网络。彭芳梅(2017)①彭芳梅:《粤港澳大湾区及周边城市经济空间联系与空间结构——基于改进引力模型与社会网络分析的实证分析》,《经济地理》2017年第12期。、周良君等(2021)②周良君、丘庆达、陈强:《粤港澳大湾区体育产业空间关联网络特征研究——基于引力模型和社会网络分析》,《广东社会科学》2021年第2期。从城市网络关联的视角,运用社会网络分析方法,分别探讨了粤港澳大湾区及周边城市的空间联系特征和空间结构、粤港澳大湾区体育产业的空间格局。二是聚焦于增长极或者多中心格局。贾善铭等(2019)从区域经济多极增长的视角,分析粤港澳大湾区空间结构的变化,认为粤港澳大湾区空间结构呈现出多极增长的态势。①贾善铭、王亚丽、位晓琳:《粤港澳大湾区多极增长格局下广州交通发展对策的思考》,《城市观察》2019年第1期。马海涛等(2018)从知识多中心的视角展开研究,发现粤港澳大湾区知识多中心性程度呈现出阶段性、阶梯式提升的特征。②马海涛、黄晓东、李迎成:《粤港澳大湾区城市群知识多中心的演化过程与机理》,《地理学报》2018年第12期。

由上述研究可知,在粤港澳大湾区既存在空间经济网络,又存在“多极”或“多中心”。但不难发现,这些研究仅揭示了粤港澳大湾区空间结构的局部特征。那么,粤港澳大湾区空间结构的全貌究竟是什么呢?覃成林等(2016)基于多极网络空间组织思想提出构建全国区域经济“多极网络空间发展格局”的战略构想,其中多个增长极和空间经济网络是主要的构成要素。③覃成林、贾善铭、杨霞等:《多极网络发展空间格局:引领中国区域经济2020》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第20—31页。那么,粤港澳大湾区是否形成了多极网络空间发展格局?目前,尚未有研究文献对这一问题作出解答。对此,本文拟参照多极网络空间模式,研究粤港澳大湾区当前的空间结构,揭示其是否形成了新的空间发展格局。进而,探讨其对粤港澳大湾区建设的政策启示。

本文的学术贡献如下:第一,揭示了粤港澳大湾区已形成了多极网络空间发展格局,这为观察粤港澳大湾区的空间结构提供了新视角,同时也为优化粤港澳大湾区的空间结构提供了科学依据。第二,阐释了粤港澳大湾区多增长极与空间经济网络之间共生关系的内涵,并通过共生度模型对多增长极与空间经济网络之间的共生关系进行了定量测度。这对于深入揭示多极网络空间组织内部关系的性质具有理论和方法参考价值。第三,本文关于粤港澳大湾区多极网络空间发展格局的研究表明,在城市群层面也存在多极网络空间组织现象。这为证明多极网络空间组织是一种普遍存在的区域经济空间组织现象提供了新证据。

一、相关研究进展

多极网络空间组织模式是基于对区域经济空间组织演进事实的观察和研究而提出的新认识。区域发展存在空间极化与空间经济网络发育并存的阶段,增长极与空间经济网络有机结合和共生,演化出一种新的空间组织模式——多极网络空间组织模式。④胡军、覃成林等:《中国区域协调发展机制体系研究》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第105页。

多极网络空间组织是有待深入研究的区域经济空间组织新现象。揭示这个新现象,首先需要建立相应的研究方法,该方法由多极共存格局或多增长极分析方法、空间经济网络分析方法、多增长极与空间经济网络共生关系分析方法三个部分组成。其基本原理是,如果一个区域内存在多个增长极、空间经济网络且这些增长极与空间经济网络之间存在共生关系,则判断其存在多极网络空间组织,其空间发展格局即为多极网络空间发展格局;反之,则不存在多极网络空间组织或多极网络空间发展格局。⑤覃成林、唐雅岚:《长江经济带多极网络空间发展格局研究——“经济网络—多增长极—共生关系”分析框架的构建与应用》,《西部论坛》2022年第1期。

迄今,尚未见关于粤港澳大湾区多极网络空间发展格局的研究文献。因此,本文拟就粤港澳大湾区是否存在多极网络空间组织,是否形成了多极网络空间发展格局进行专门的探讨。其中,本文还将探究多增长极与空间经济网络共生关系的内涵,为相关的定量分析提供理论认识基础。此外,上述关于多极网络空间组织或多极网络空间发展格局的研究分别是在全国、大区域(跨省域)、省域等层面进行的,并证实了在这些层面存在多极网络空间组织或多极网络空间发展格局。然而,本文研究的粤港澳大湾区是一个城市群。那么,如果本文的研究证实了粤港澳大湾区形成了多极网络空间发展格局,则为在城市群层面存在多极网络空间组织提供了证据。

需要说明的是,关于多极网络空间组织分析方法的相关研究,本文拟在研究方法部分做具体的评述。

二、研究方法及数据处理

(一)研究方法

根据多极网络空间组织的定义,多增长极、空间经济网络是多极网络空间组织的基本构成要素,而且只有当多增长极与空间经济网络有机地结合在一起,才能形成多极网络空间发展格局,而多增长极与空间经济网络的有机结合表现为它们之间存在共生关系。根据上述多极网络空间组织或多极网络空间发展格局判断原理,为揭示粤港澳大湾区多极网络空间发展格局,本文首先借鉴已有研究成果构建空间经济网络分析方法,考察粤港澳大湾区空间经济网络发育状况;其次,从单个增长极的识别着手,通过综合考虑城市的经济实力及其在空间经济网络中的中心性位置,建立多增长极的识别及特征分析方法;进而,分析多增长极与空间经济网络之间的共生关系。如果粤港澳大湾区满足上述多极网络空间发展格局的判断条件,则可判断粤港澳大湾区形成了多极网络空间发展格局,反之,则没有形成多极网络空间发展格局。

1.空间经济网络特征分析方法

关于使用何种方法来构建空间经济网络,主要有两种思路:一是运用引力模型或城市联锁网络模型,将属性数据转换成表征空间经济联系的关系型数据;二是收集高铁发车频次、公路客运流、上市公司母子企业关系等联系型数据,以此为基础建立城市间经济联系。根据数据的可获得性及其特性,本文参照蒋小荣等(2017)的做法,选择用上市公司总部—分支机构数据来构建空间经济网络。①蒋小荣、杨永春、汪胜兰等:《基于上市公司数据的中国城市网络空间结构》,《城市规划》2017年第6期。使用粤港澳大湾区上市公司总部和子公司之间的“关系数据”,构建粤港澳大湾区空间经济网络。

本文选取网络密度和聚类系数,分析粤港澳大湾区空间经济网络的整体特征;选取度中心性指标,分析各城市在空间经济网络中所处的中心性位置。这些指标均是网络分析的常用指标,在此不再赘述其计算方法。

2.多增长极共存特征分析方法

在增长极的识别方面,有学者采用人均GDP、城市非农人口等单一指标对增长极进行测度,或通过建立综合指标体系对增长极的综合质量进行评价,也有学者借助社会网络分析方法进行测度。值得注意的是,覃成林和黄丹(2022)认为,判断增长极的方法既要反映其经济属性,也要反映其关系属性。他们将城市节点在空间经济网络中的中心性地位纳入增长极测度指标中,构造了一个综合反映增长极的经济属性和关系属性的指标,用于筛选作为增长极的城市。①覃成林、黄丹.《区域经济多极网络空间组织识别方法及应用——以广东为例》,《经济经纬》2022年第2期。本文借鉴这个思路,将城市i的地区生产总值(G it)和空间经济网络度中心性(N it)合成为一个测度增长极的综合指标,将其定义为P值,其计算式如下:

式中,P it是城市i在时间t的P值。G it表示城市i在时间t的GDP,N it表示城市i在时间t的度数中心性,两者均经过无量纲化处理。α1和α2分别是G it、N it的权数,通过CRITIC客观赋权法估计得到。

由(1)式计算出空间经济网络中全部城市的P值之后,参考Adams-kane et al.(2011)的方法,观察是否存在多个增长极共存的现象。其计算式如下:

式中,I(t)是时间t内的N个研究单元的集合。该指数可经过进一步的处理,从而更加直观地反映多增长极格局特征。

由(3)式计算得到的H t*值就是本文用来判断多增长极共存的指标。当H t*为0时,表明空间结构呈现单增长极的状态。H*t值越大,表明空间结构呈现出越高水平的多增长极共存格局。②Adams-Kane J and Lim J J,“Growth Poles and Multipolarity,”World Bank Policy Research Working Paper,2011.

3.多增长极与空间经济网络共生关系分析方法

生态学关于生物共生现象及关系的研究引起了部分区域经济学者的关注,并将有关思想及方法引入到城市圈经济一体化、区域合作、区域协调发展等研究之中。冷志明和易夫(2008)将参与城市圈经济一体化的各方作为具有复杂相关关系的生态有机种群,通过分析共生单元、共生模式、共生环境和共生界面,解释了城市圈经济一体化的运作机理。③冷志明、易夫:《基于共生理论的城市圈经济一体化机理》,《经济地理》2008年第3期。朱俊成(2011)运用区域关联系统、共生思想,分析了长三角地区的多中心城市—区域结构、多中心关联关系、多中心协同共生等的机理、路径和模式。④朱俊成:《基于多中心与区域共生的长三角地区协调发展研究》,《中国人口·资源与环境》2011年第3期。其对共生关系的实证研究,侧重于分析在共生关系下,经济业态、城市能级与城市功能强度的特征表现,而并未有涉及共生关系的测度。共生度的基本含义是两个共生单元或共生系统之间质参量变化的关联度,反映了两个共生单元由于各自内在属性而相互影响的程度,可用共生度深入地描述任一模式下共生单元之间的物质、信息和能量关系。⑤袁纯清:《共生理论兼论小型经济》,北京:经济科学出版社,1998年,第12—13页。因此,本文选用共生度模型分析多个增长极与空间经济网络的共生关系。

多个增长极对空间经济网络的共生度计算式为:

空间经济网络对多个增长极的共生度计算式为:

式中,Z P和Z N分别为增长极和空间经济网络的质参量,基于以上对空间经济网络和多增长极的分析,本文选取P值和网络密度分别作为多增长极和空间经济网络的质参量。若θPN=θNP,则说明多个增长极与空间经济网络是对称共生;反之,则为非对称共生。若θPN、θNP>0,则表示多个增长极与空间经济网络处于正向共生(亦即互惠共生)状态;若<0,则处于反向共生状态。

(二)数据处理

如前所述,本文用上市公司总部—分支机构数据来构建粤港澳大湾区空间经济网络。第一步,从同花顺数据库中获得919家公司注册地位于粤港澳大湾区11个城市的A股上市公司和港股上市公司名单。根据这个名单,查询其历年年报中的控股或参股公司,共计获得864家上市公司相关信息。第二步,通过整理子公司的注册地信息,将注册地信息匹配到相应的城市。对于缺失注册地信息的公司,通过购买企查查的会员服务进行批量查询。第三步,将所有总公司和子公司的联系数据汇总,通过设置筛选条件筛选出子公司位于粤港澳大湾区11个城市的数据,共计获得48757条联系数据,时间跨度为2015-2020年。用这些数据来构建粤港澳大湾区空间经济网络。

在本文中,粤港澳大湾区各城市的地区生产总值(G it)数据来自《广东统计年鉴》、香港特区政府统计处和澳门特区政府统计暨普查局。在进行P值的计算时,对地区生产总值(G it)按当年的居民消费价格指数进行平减,并按照公式进行无量纲化处理。由于本文的空间经济网络为有向网络,是非对称的,故对空间经济网络按加总值做对称化处理后再计算度中心性(N it)。同样地,对空间经济网络的度中心性(N it)做无量纲化处理。

三、实证结果分析

(一)粤港澳大湾区空间经济网络特征及变化

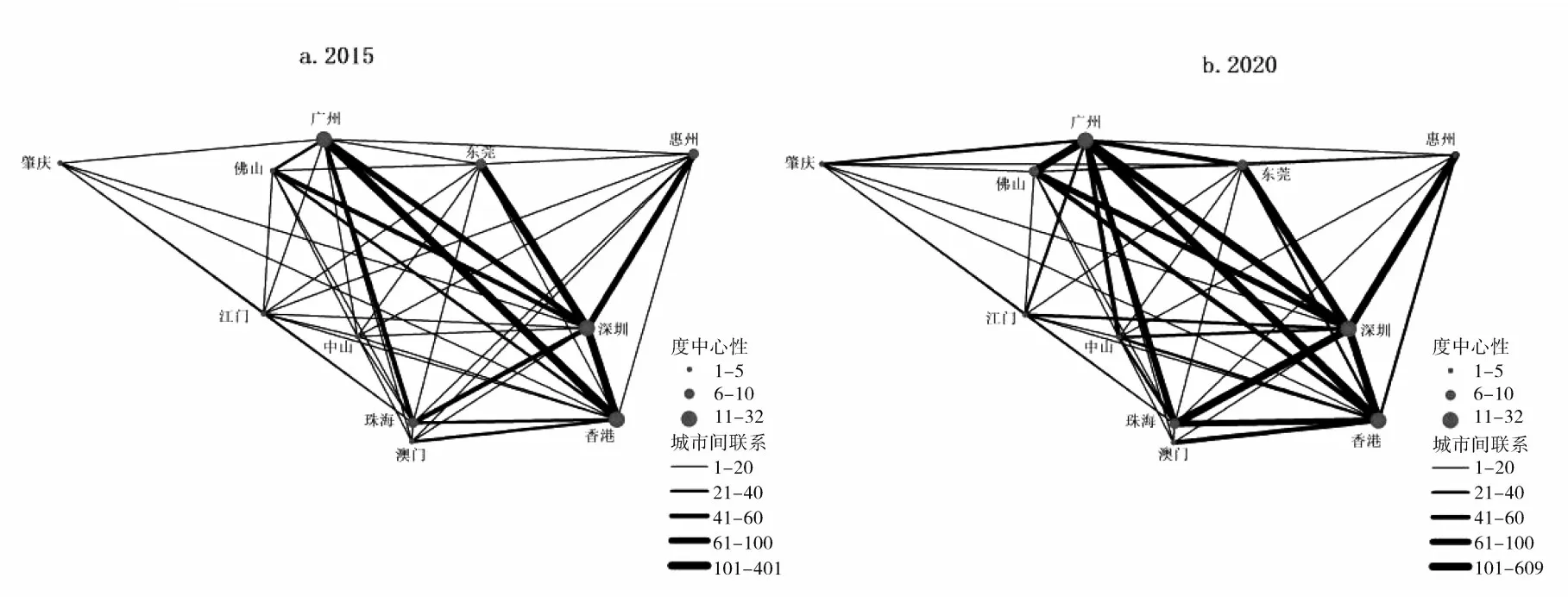

本文使用ArcGis10.8软件对2015年和2020年粤港澳大湾区的空间经济网络进行了可视化处理,结果见图1。图1显示,2015—2020年,粤港澳大湾区空间经济网络发育渐趋成熟,空间经济网络的密度和聚类系数不断增大。其中,2015年空间经济网络的密度为15.65,2020年为31.09,增长幅度达98.66%,说明粤港澳大湾区内各城市之间的实际连接数增长了近一倍,城市之间的联系变得更加紧密;聚类系数则由2015年的19.38变为2020年的37.67,说明粤港澳大湾区城市之间的聚集程度在不断增加,部分城市之间存在高密度连接的关系。

这里,以2020年粤港澳大湾区空间经济网络为例,对个体节点的中心性及城市间联系状态进行分析。从个体节点来看,粤港澳大湾区各城市在空间经济网络中的中心性位置存在较大差异。从度中心性的数值来看,广州、深圳和香港排名前3,其度中心性值均大于10,远远超过其他城市。并且,这3个城市的网络连接数总计达到2611,占连接总数的76.35%。这说明,粤港澳大湾区空间经济网络中70%以上的连接都会经过广州、深圳和香港这3个城市,广州、深圳和香港位于粤港澳大湾区空间经济网络的枢纽位置。相反,澳门、中山、江门、肇庆和佛山的度中心性较小,在空间经济网络中处于边缘位置。观察图1中城市间联系的空间分布特征,发现粤港澳大湾区空间经济网络的连接呈现东部密集、西部稀疏的特征。从城市间联系的数值来看,联系最紧密的5对城市依次为:深圳—香港、香港—广州、深圳—广州、深圳—东莞、深圳—惠州,其连接数分别为609、218、206、199、191,不难发现,这5个城市连接对均位于珠江三角洲东岸。由此可见,粤港澳大湾区空间经济网络在珠江东岸的发育水平高于西岸。

图1 2015年和2020年粤港澳大湾区的空间经济网络

(二)粤港澳大湾区多增长极共存特征及变化

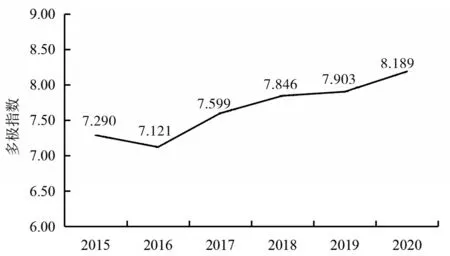

根据前文的(3)式,计算2015—2020年粤港澳大湾区11个城市的H t*值,判断粤港澳大湾区是否存在多增长极共存的现象。由图2可知,总体来看,粤港澳大湾区的H t*指数相对较大,数值都在7以上,表明粤港澳大湾区存在多增长极共存格局。从变化趋势来看,H t*指数总体上呈上升之势,表明粤港澳大湾区多增长极共存格局趋于强化。

图2 2015—2020年粤港澳大湾区多极指数

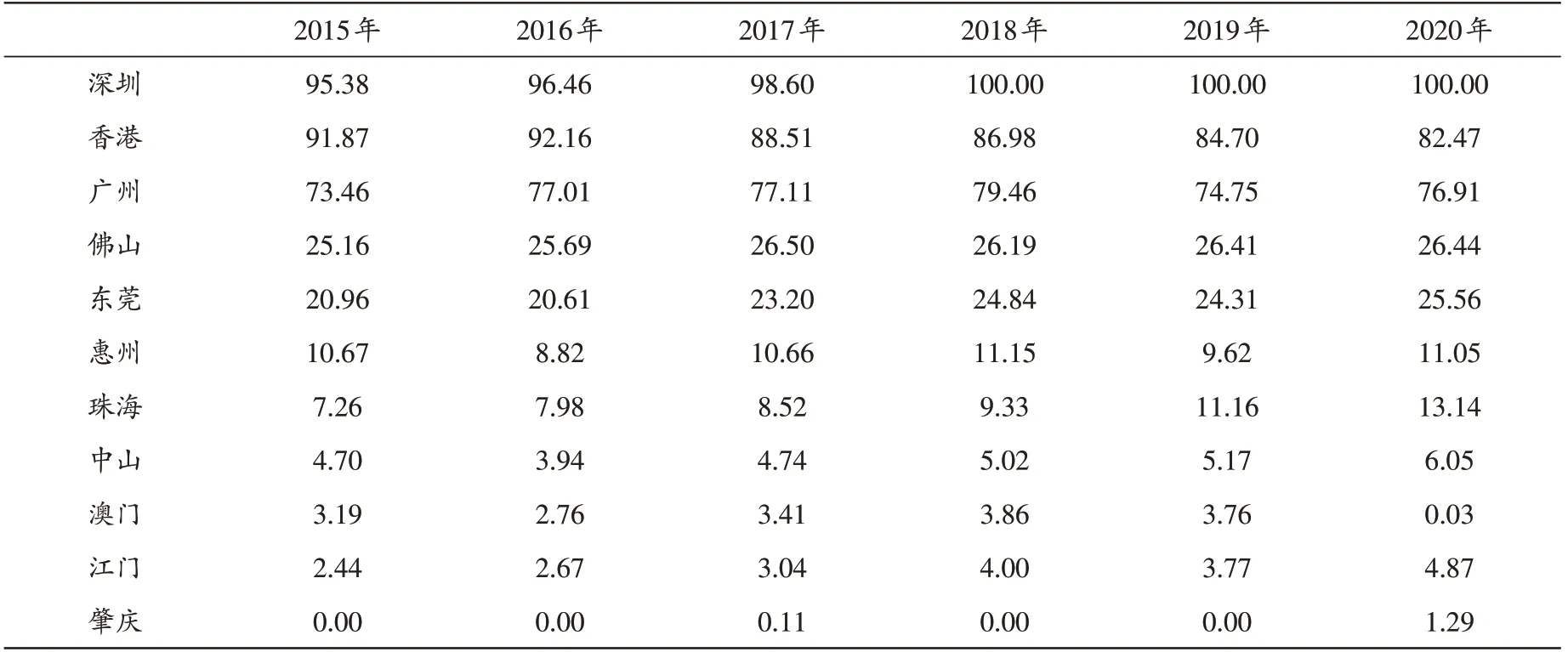

那么,究竟哪些城市是粤港澳大湾区的增长极呢?表1列出了2015—2020年粤港澳大湾区11个城市的P值。由表1可以获得以下信息:其一,根据P值的大小,可将粤港澳大湾区各城市分为三个层级。第一层级包括深圳、香港、广州,其P值在50以上;第二层级包括佛山和东莞,P值在20-50之间;其余城市的P值均小于20,处于第三层级。其二,深圳、广州、香港的P值远远高于其他城市,说明其拥有很强的经济增长和带动能力,是粤港澳大湾区的三大增长极。其中,深圳和香港的P值在2015年分别为95.38、91.87,两者相差不大。但此后,深圳的P值经历了一个比较明显的增长,2020年深圳的P值达到了100。而香港的P值则经历了先上升后下降的变化过程,2020年的P值为82.47,与2015年相比下降了,并且与深圳的差距越来越大。2015年广州的P值为73.46,与香港和深圳均有一定差距。在2015—2020年期间,广州的P值经历了先上升后下降的变化过程,2020年P值为76.91,与2015年相比有所提高,且与香港的差距缩小。由此可以看出,深圳和香港作为增长极具有相对优势,广州稍弱,但从发展趋势来看,深圳和广州均有良好的发展趋势,而香港的发展则稍显乏力。其三,东莞和佛山的P值与深圳、香港、广州相比有较大的差距,但相比其他城市仍具有一定的优势。特别是东莞,2015年东莞的P值为20.96,2020年为25.56,2020年的P值相比2015年有了较大的增长。因此,可将东莞和佛山作为潜在增长极。

表1 2015—2020年粤港澳大湾区各城市的P值

(三)粤港澳大湾区多增长极与空间经济网络的共生关系特征及变化

本文认为,在多极网络空间组织的形成和发展过程中,增长极与空间经济网络为了满足自身存在和发展的需要,将主动或被动地选择与对方互动,相互依赖,从而形成共生关系。具体而言,增长极为获得其发展所需的资源、要素和市场,通过空间经济网络与其他增长极和城市连接,建立供需关系并诱发要素流动,进而形成分工、合作,使彼此的活动效率提高。这就导致,一方面增长极驱动和主导着空间经济网络的发育,另一方面空间经济网络通过增强已有增长极的地位、催生出新的增长极,从而强化多增长极共存格局。由此,多增长极与空间经济网络之间形成了共生关系,两者在发展上相互促进或者相互制约。

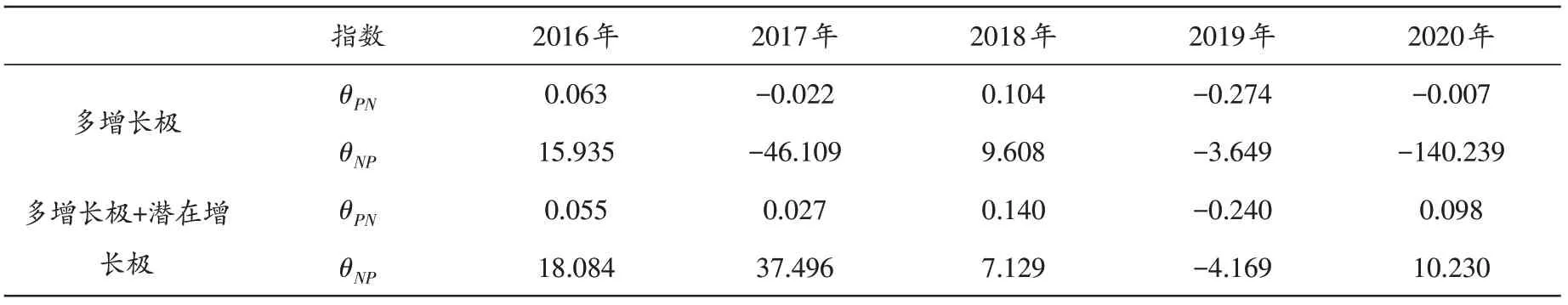

基于以上认识,本文对多增长极与空间经济网络之间的共生关系进行分析。选取多个增长极的P值之和作为多增长极的质参量,选取网络密度作为空间经济网络的质参量,运用共生度模型分析两者的共生关系,结果列于表2。从表2可知,在分析期内均有θPN≠θNP,据此可知,粤港澳大湾区多增长极与空间经济网络之间存在非对称共生关系。从θPN和θNP的绝对值大小来看,总有|θPN|<|θNP|,这说明空间经济网络对多增长极的影响作用要小于多增长极对空间经济网络的影响作用。从θP N和θNP值的正负来看,2016年、2018年θPN和θNP的值均为正,说明2016年和2018年多增长极与空间经济网络之间存在互惠共生关系,即多增长极与空间经济网络是相互促进的。而2017年、2019年和2020年θPN和θNP的值为负,说明在此期间,多增长极与空间经济网络为反向共生的关系,两者相互制约。总的来看,粤港澳大湾区多个增长极与空间经济网络之间的共生关系处于变化之中。此外,对比多增长极、多增长极加入潜在增长极两种情况下的共生度变化,可以发现,加入潜在增长极后,θPN和θNP绝对值的差距相对更小,这说明加入潜在增长极后,多增长极与空间经济网络之间的非对称共生关系有所缓和。并且,从θPN和θNP值的正负来看,除2019年外,其余年份θPN和θNP的数值均为正,这意味着多增长极与空间经济网络之间在绝大部分年份都为互惠共生的关系。由此说明,潜在增长极的加入可推动粤港澳大湾区多增长极与空间经济网络的关系朝着互惠共生的方向发展。

表2 粤港澳大湾区多增长极与空间经济网络的共生关系变化

四、结论及政策启示

本文的研究表明,粤港澳大湾区已初步形成了多极网络空间发展格局。主要依据如下:其一,粤港澳大湾区空间经济网络发育水平不断提升,网络密度和聚类系数均呈增大趋势。各城市的度中心性分布存在较大差异,深圳、广州、香港是空间经济网络的枢纽。此外,空间经济网络在珠江东岸的发育水平高于西岸。其二,粤港澳大湾区存在多增长极共存现象。目前,已形成了深圳、广州、香港三个增长极和东莞、佛山两个潜在增长极。其三,粤港澳大湾区的多增长极与空间经济网络之间存在非对称共生关系。其中,多增长极对空间经济网络的促进作用大于空间经济网络对多增长极的促进作用。若把潜在增长极的作用纳入其中,则可以缓和这一不对称关系,并可推动多增长极与空间经济网络的关系朝着互惠共生的方向发展。上述研究结论对于粤港澳大湾区建设具有如下政策启示。

其一,本文的研究表明,粤港澳大湾区已经形成了多极网络空间发展格局。因此,应该运用多极网络空间组织的理念去重塑粤港澳大湾区的空间结构,从优化增长极布局、加强空间经济网络建设,促进多增长极与空间经济网络互惠共生等方面,加快形成与粤港澳大湾区协调发展、高质量发展需求相匹配的空间组织基础。

其二,本文揭示了粤港澳大湾区存在多增长极共存的空间格局,深圳、香港、广州是粤港澳大湾区的三个增长极,这为将其作为粤港澳大湾区的发展引擎提供了可靠的科学根据。同时,本文还发现东莞、佛山具有成为增长极的潜质,并且若将东莞、佛山纳入多增长极中,对于改善多增长极与空间经济网络的共生关系具有积极作用。因此,一方面要着力引导深圳、香港、广州三个增长极在发展关系上由竞争转为共生,大力推动广深“双城”互动发展,以深圳前海深港现代服务业合作区、广州南沙粤港澳全面合作示范区和香港北部都会区建设为杠杆,增强广深港互动发展,从而形成三大增长极共生发展、共同引领粤港澳大湾区建设的新局面;另一方面要着力支持东莞和佛山发展,利用东莞、佛山分别与深圳、广州邻近的条件,大力推动这两对城市之间的同城化发展,形成广—佛、深—莞两个复合增长极。同时,注重提升东莞和佛山在粤港澳大湾区空间经济网络中的中心性,增强其对创新和先进制造业资源要素的吸纳能力,并进一步转化为经济增长的动力。

其三,本文的研究表明,空间经济网络的发展有利于促进粤港澳大湾区各增长极互动,更好发挥各增长极作为大湾区发展核心引擎作用。目前,粤港澳大湾区空间经济网络对增长极的促进作用还有待提升。因此,需着力加快粤港澳大湾区空间经济网络的建设步伐。除本文所讨论的企业组织网络外,还要加紧统筹推进粤港澳大湾区高速铁路网络、高速公路网络、互联网、5G网络、物联网、工业互联网、新能源网络等基础设施网络的建设,重点提升珠三角东西两岸、珠三角与港澳的连通水平,实现空间经济网络的层次跃升;创新珠三角内部及珠三角与港澳之间的要素流动、人口迁移、跨境贸易及物流等制度,消除区域壁垒,加快粤港澳大湾区市场一体化进程;以共建综合性国家科学中心为牵引,推动大湾区内部创新合作,促进创新网络加快发展。通过这些举措,提升空间经济网络的规模、密度、连通度和各类网络的融合度,推动空间经济网络与多增长极的共生关系朝着对称性互惠共生的方向发展,从而提升粤港澳大湾区的协调发展水平。