惠州市61例新型冠状病毒肺炎确诊患者中医临床治疗观察

2022-07-14李映姗钟启腾曾元桂陈翠萍孙惠华

李映姗, 钟启腾, 曾元桂, 陈翠萍, 孙惠华

(惠州市中心人民医院,广东惠州 516001)

在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的临床治疗工作中,关键环节是如何避免轻症患者进展为重症,以及避免重症患者进展为危重症。许多重症患者在发病1 周左右出现呼吸困难和/或低氧血症,严重者可快速进展为危重型,因此,早期的综合救治方案很大程度上决定了患者的预后[1]。在重症及危重型患者的救治过程中,专家组普遍认为,中西医结合治疗可以比较明显地改善患者的发热症状、消化道症状、免疫炎症风暴等问题[2]。2020年1月21日,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局初步制订了本病的中医证治方案,并纳入国家卫生健康委员会印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》中发布[3]。早期的中医诊治方案更多的是参照武汉地区的数据,随着对COVID-19 流行病学特点认识的深入,我们逐渐认识到COVID-19的中医证型存在地区差异的可能[4],因此,对武汉及湖北以外地区患者的中医证型及治疗策略进行探索很有必要。我院是省级COVID-19 收治的定点医院,主要收治粤东片区的COVID-19患者,笔者所在的中医科也参与了患者的救治。本研究对2020年1月19日至2020年3月3日收入惠州市中心人民医院住院治疗的61例COVID-19 确诊患者进行了中医辨证治疗的临床观察,期望从中总结出具有本地区特色的治疗经验,为后续的疫情防控工作提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料截至2020年3月3日24时,惠州市中心人民医院共收治COVID-19确诊病例62例,经专家组评估,认为全部符合国家卫生健康委员会最新的COVID-19确认病例出院标准,已实现动态“清零”。62例患者中,除较早出院的首例患者外,其余患者均有接受中医诊疗,中医药诊疗率达98.39%。本研究将接受中医辨证论治并已出院的61例患者纳入分析(时间截至2020年3月3日24时)。其中,男31例,女30例;年龄介于1岁1个月至84岁之间,平均年龄(44.81±18.60)岁;普通型59例,重型2例,危重型0例;有基础疾病2例,其中合并糖尿病1例,合并慢性呼吸系统疾病1例。所有患者均由我院感染科与中医科组成的中西医治疗团队进行诊疗,实行临床“中西医双管床制度”[5],即每个确诊病例除常规配备感染科管床医生外,还同时配备1 名中医师来分管病床,病例所有临床资料实现同步共享。

1.2 病例选择标准

1.2.1 纳入标准 ①符合国家卫生健康委员会公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》(简称诊疗方案)[6]中的诊断标准;②于2020年1月19日至2020年3月3日收入惠州市中心人民医院住院治疗;③住院期间全程采用中医辨证论治的病例。

1.2.2 排除标准 ①未达到国家卫生健康委公布的《诊疗方案》中确诊标准的病例;②不接受中医药治疗的病例;③无法获得舌象的病例。

1.3 治疗方法

1.3.1 西医治疗 由惠州市中心人民医院感染科团队根据国家卫生健康委员会公布的《诊疗方案》进行治疗。

1.3.2 中医药治疗 我院中医科团队根据中医疫病理论,以吴又可《瘟疫论》为基础,结合发病源头武汉地区和岭南地区的气候特点,以及冬末初春的季节特点,依据国家卫生健康委员会公布的《诊疗方案》,对所有患者采用个性化的辨证论治,根据临床症状的变化以及肺炎的进展分期调整用药方案。具体用药方案如下:(1)表证期:疫毒外袭,风热犯肺,治则宜疏风清热解表,使用银翘散加减:连翘15 g,金银花15 g,桔梗10 g,薄荷10 g,淡竹叶10 g,甘草5 g,荆芥10 g,牛蒡子10 g。(2)痰热蕴肺期:疫毒湿热蕴结于肺,治则宜清肺热,化痰浊,使用桑白皮汤合麻杏石甘汤加减:桑白皮15 g,法半夏10 g,紫苏子10 g,黄芩15 g,杏仁15 g,川贝母15 g,山栀子10 g,炙麻黄5 g,石膏10 g,甘草5 g。(3)气阴两虚期:气阴两伤,热毒郁肺,治则宜益气养阴,解毒除疫,使用益气养阴扶正汤加减:党参20 g,麦冬15 g,沙参15 g,玉竹15 g,甘草5 g,桑白皮15 g,连翘15 g,杏仁15 g,川贝母15 g。(4)气阴两虚夹瘀期(肺纤维化期):气阴两虚,瘀毒蕴结,治则宜补益肺气,化瘀通络,使用补肺汤合化纤汤加减:党参20 g,麦冬15 g,沙参15 g,玉竹15 g,北芪15 g,瓜蒌仁15 g,桔梗10 g,丹参15 g,皂角刺15 g,川贝母15 g,连翘15 g。

1.4 观察内容及方法

1.4.1 临床资料采集 患者所有的病历资料均于入院第一天进行采集,包括性别、年龄、临床症状、血常规、核酸检测、胸部CT 或X 光片检查结果、证型、舌象等。

1.4.2 症状和体征观察 按照惠州市中心人民医院中医科团队制定的《病例观察记录表》的观察项目连续观察,每3 d 记录1 次,记录患者的自觉症状和体征(包括神志、精神、饮食、睡眠、大便、小便、情绪、发热、鼻塞流涕、咽痛、口干、口苦、干咳、咳痰、气促/气喘、胸闷、头晕/痛、乏力、肌肉酸痛、出汗、恶心/呕吐、腹胀痞满)的变化情况。患者达到临床治愈标准办理出院后继续进行随访。随访工具为手机微信,随访内容包括患者的临床症状及舌象。

1.4.3 舌象判定 所有患者每间隔2 d 用手机摄像头(华为MRD-AL00,1300 万像素)在自然光线下近距离进行拍摄,由两名副主任中医师对舌象进行判定。

1.4.4 其他实验室检查 由惠州市中心人民医院感染科团队根据国家卫生健康委员会公布的《诊疗方案》对患者的冠状病毒核酸检测、血常规、胸部CT或X光片等进行动态复查。

1.5 临床疗效标准依据国家卫生健康委员会公布的诊疗方案中的疗效标准进行判断,包括死亡、无效、有效、临床治愈4个等级。①死亡:治疗过程中出现临床死亡。②无效:中医临床症状和体征改善不明显,或者出现副作用,甚至出现加重。③有效:中医临床症状和体征明显改善或消失。④临床治愈:体温恢复正常>3 d;呼吸道症状明显好转;肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善;间隔至少1 d 连续两次病毒核酸检测阴性。

1.6 统计方法应用SPSS 19.0统计软件进行数据的录入和统计分析。计数资料用率或构成比表示,所有数据均采用描述性分析。

2 结果

2.1 中医证型分布情况入院后根据患者的证型进行辨证用药,每个疗程为5~7 d,治疗后再次评估证型,必要时调整用药。入院时(治疗前)患者中医证型以痰热蕴肺型为主,共35例(占57.38%),其次为风热犯肺型和气阴两虚型,分别有16例(占26.23%)和7例(占11.48%),而气阴两虚夹瘀型最少,只有3例(占4.92%)。治疗1 个疗程后,中医证型仍以痰热蕴肺型为主,增加至48例(占78.69%),较治疗前明显增多,其中有14例由风热犯肺型转归为痰热蕴肺型,有4例由气阴两虚型转归为痰热蕴肺型;气阴两虚型亦增加至8例(占13.11%),其中有4例由痰热蕴肺型转归为气阴两虚型,有1例由气阴两虚夹瘀型转归为气阴两虚型;风热犯肺型则减少至3例(占4.92%);气阴两虚夹瘀型则减少至2例(3.28%)。具体分布情况见表1。

表1 61例新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者中医证型分布情况Table 1 Distribution of TCM syndrome types in 61 patients with coronavirus disease 2019(COVID-19) [例(%)]

2.2 临床症状变化情况入院时(治疗前)患者症状以发热、咳嗽、咳痰为主,其中发热45例(占73.77%),干咳36例(占59.02%),咳痰19例(占31.15%);经过中药治疗1 个疗程后,患者发热、咳嗽、咳痰等症状明显改善,发热下降至22例(占36.07%),干咳下降至19例(占31.15%),咳痰下降至11例(占18.03%)。具体分布情况见表2。

表2 61例新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者临床症状变化情况Table 2 Changes of clinical symptoms in 61 patients with coronavirus disease 2019(COVID-19)before and after treatment [例(%)]

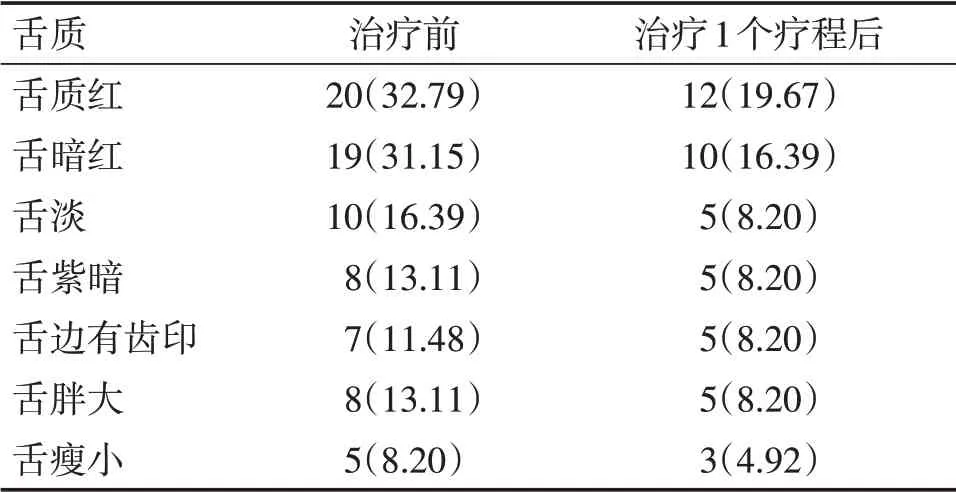

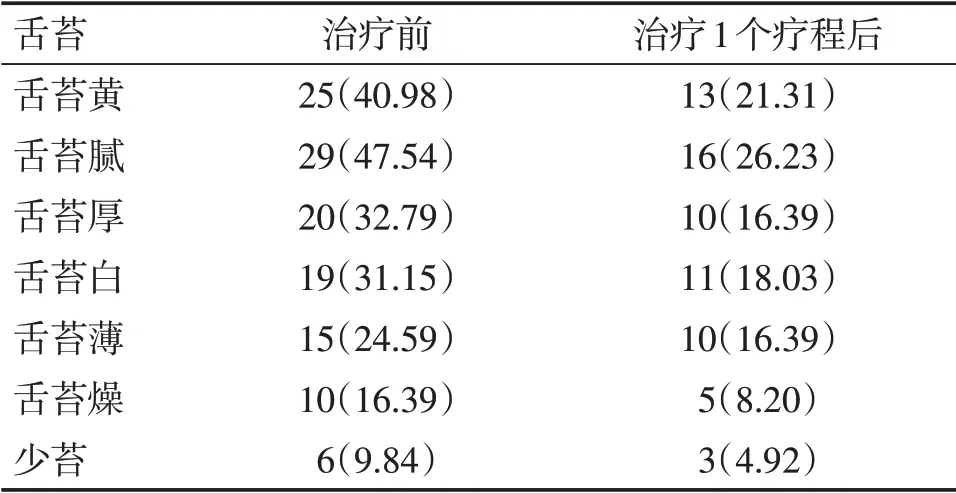

2.3 舌象变化情况根据采集的图像分析,入院时(治疗前)患者的舌质改变以舌质红、舌暗红为主,分别有20例(占32.79%)和19例(占31.15%),舌苔改变以舌苔腻、舌苔黄为主,分别有29例(占47.54%)和25例(占40.98%)。经过1 个疗程治疗后,舌象均有所改善。具体分布情况见表3和表4。

表3 61例新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者舌质分布情况Table 3 Distribution of tongue nature in 61 patients with coronavirus disease 2019(COVID-19)before and after treatment [例(%)]

表4 61例新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者舌苔分布情况Table 4 Distribution of tongue coating in 61 patients with coronavirus disease 2019(COVID-19)before and after treatment [例(%)]

2.4 临床疗效所有患者在治疗1 个疗程后,均需要接受我院中医科团队的疗效评估。本组病例中,有3例患者在服药过程中出现明显的腹泻而停止继续使用中药,其余58例患者住院期间均坚持中医药治疗,中药治疗的接受率为95.08%(58/61),中药治疗总有效率为100.00%(58/58),无死亡病例,2例重症患者转为普通型并治愈出院。结果见表5。

表5 58例接受中医药治疗的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者临床疗效情况Table 5 Clinical outcomes of 58 patients with coronavirus disease 2019(COVID-19)treated with TCM treatment [例(%)]

3 讨论

自2019年12月开始,在我国武汉爆发了新型冠状病毒肺炎,2020年2月11日世界卫生组织(WHO)在日内瓦将这种病毒性肺炎正式命名为COVID-19[7]。国家卫生健康委员会在《诊疗方案》中描述,COVID-19 起病初期多以发热、乏力、干咳为主要症状,少数患者可伴有上呼吸道症状,如鼻塞、流涕、咽痛等,极少数有腹泻等,重症病例病情进展迅速,1周后即可出现呼吸困难和/或低氧血症,更甚者可快速发展为危重症,表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。本组病例以普通型以主,重症病例只有2例,无危重型病例。临床表现以咳嗽、发热为主,有一定比例的患者起病隐秘,无发热、呼吸道症状,就诊因素是有密切接触史,个别病例出现气喘、上呼吸道症状,这些特点与国家卫生健康委员会在《诊疗方案》中描述的特点一致。本组病例的平均年龄为(44.81±18.60)岁,这可能是本组病例以普通型为主的主要原因,仅有的2例重症患者的年龄分别为56岁和51岁,其中有1例合并有糖尿病。

《诊疗方案》中将该病归为中医“疫病”范畴。中医温病学中将疫病定义为急性传染病,是机体感受疫疠毒邪所致,往往急骤起病、病情凶险、传变迅速,由于具有较强的传染性可迅速引起大流行[8]。数千年来,祖国医学的历代医家们对疫病的防治积累了丰富的经验。“疫病”最早由《黄帝内经》提出,书中记载:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”,记录了疫病的传染性以及可引起流行的特征。而疫病的病情凶险则在张仲景所著的《伤寒论》中有记载:“余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,尤未十稔,其死亡者,三分有二”。明代末年吴又可所著的《温疫论》是中医温病学发展史上具有划时代意义的标志性著作,对瘟疫的病因、病机、诊治均有详细、系统的阐述,体现了明清时期的温病学家对疫病有了更为深入的认识,书中记载:“瘟疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”[9]。《金匮要略》开创性地提出中医辨证论治的观点,是中医治疗思路的根本。当代医家更提出“辨病与辨证相结合,辨证论治与专方专药相结合”的论治方法。我国地域广阔,各地局部区域的气候、人体体质等均有所差异,故在对COVID-19开展中医药治疗时,必须对各地发病的中医证候特点进行辨识。仝小林院士等根据武汉当地所观察到的患者人群的临床特征、发病时间,并结合武汉的气候特点,提出可从“寒湿疫”角度论治武汉疫区的COVID-19患者[10]。中国中医科学院中医临床基础医学研究所结合武汉的气候特点,根据发病人群的症状信息,以及相关疫病文献,认为COVID-19属于中医学“寒疫”范畴,病因涉及毒、燥、湿、寒诸因素[11]。本组病例辨证以痰热蕴肺、风热犯肺、气阴两虚为主,临床表现以发热、咳嗽、咳痰、气喘为主,少数患者发热不明显,咳嗽以痰多难以咳出为特点,部分患者咳白粘痰,痰难咳出者合并有胸闷症状,部分患者合并咽痒、咽部异物感、口干口苦,部分患者合并腹泻、腹痛症状,部分患者周身肌肉酸痛、乏力。多数患者舌质红或暗红,或舌淡、边有齿印,舌苔多为厚腻。从临床表现及舌象看,患者多为“痰热蕴肺”之证。惠州地处岭南地区,气候湿热,加之疫毒侵袭,疫毒易于热化,炼液为痰,导致痰热蕴肺而发为本病。痰火疫毒郁于肌表,故见发热;痰热蕴肺,肺失宣降,故见咳嗽;痰热化火,灼伤肺络,损伤肺津,故见咽痛、痰难咳出;痰热壅滞,气机不利,则见胸闷、气喘。

随着中医药在COVID-19应用中表现出一定的临床效果,从第3 版开始,《诊疗方案》新增了“中医治疗”部分内容。随着大量病例的观察和临床经验的积累,全国各地专家组普遍认为,使用中西医结合治疗该病,对缩短病程,抑制轻症向重症转化,改善重症患者呼吸困难等症状,以及减少恢复期患者后遗症等方面均发挥了积极效果。国家中医药管理局在2020年2月6日晚发布的《中医药有效方剂筛选研究取得阶段性进展》[12]中明确指出,部分试点医院使用中药治疗后,总有效率可达90%以上,因此,从第5版开始有了对该病不同时期(医学观察期、临床治疗的初期、中期、重症期、恢复期)的证候、舌象、脉象等阐述,而且推荐了相关的方药及中成药。马家驹等[13]认为,本病存在较为鲜明的疾病发展的阶段性,可将本次的COVID-19患者分为初期、进展期、极期、恢复期,认为初期湿毒蕴于上焦焦膜、枢机不利,湿重热轻,进展期则以湿毒化热、淫肺入营,极期则内闭外脱,肺化源绝,恢复期则湿毒已去,但余邪未尽,蒙扰三焦,应根据不同时期进行个体化的辨证论治。庞稳泰等[14]通过收集国家和各省市卫生主管部门发布的新型冠状病毒肺炎诊疗方案,对COVID-19的分期、证型、处方用药等信息进行汇总,认为COVID-19的致病因素为湿毒,核心病机为湿毒壅肺、阻遏气机,病理特点可概括为“湿、毒、闭、虚”,该病病位在肺,多涉及脾、胃,重症波及心、肾,初期的核心治法为芳化湿浊、宣肺透邪,中期则以清热解毒、宣泻肺热为主,重症期则以开闭固脱、回阳救逆为主,恢复期则以清解余热、益气养阴为主。我院中医科团队根据中医疫病理论,以吴又可《温疫论》为基础,结合发病源头武汉和岭南气候特点,以及冬末初春的季节特点,对所有患者采用个性化的辨证论治,表邪初期,以疏风清热解表为主;病邪入里,痰热蕴肺,以清热化痰为法;疾病转入后期,气阴两虚,以益气养阴为法;夹有瘀者加强活血化瘀通络。经中医药治疗后,本组病例绝大部分患者的临床症状得到有效缓解,住院时间得到明显缩短,治愈率得到明显提高。

通过对本组病例的临床观察,不同个体间,普通型的COVID-19 患者的中医证型会有所差别,采取个性化的中医辨证论治可以明显改善患者的临床症状,缩短病程,避免轻症向重症进展,初步表明本组所使用的中药治疗方案可继续在临床中推广应用。但由于本研究为回顾性研究,临床样本量较少,观察时间较短,且以普通型病例为主,故结论的论证强度较弱,同时,该中药治疗方案对于危重型病例以及康复期病例的治疗效果也有待进一步观察。

目前,抗击COVID-19疫情已经取得阶段性的胜利,在治疗COVID-19中仍有许多未知领域需要继续探索。在中医药的临床应用中,我们一定要坚持中医辨证论治这一根本,我国地域广阔,还要结合各地局部区域的气候特点,除了要制定适合该地区的通用方外,还要针对每个患者进行辨证施药,唯有如此,才能更大程度地发挥中医药的抗疫作用。