统编版语文教材选文的“互文性”研究

2022-07-13李志超

李志超,王 盼

教材是人类文化传递的重要载体,是学校有效开展教育教学活动的重要资源。以往教材编写中结构化的教材组织和线性程序化的知识呈现方式,将学生固化于提取、整合、解释的浅层学习阶段。统编版语文教材坚持“语文素养”与“人文主题”双线组合的逻辑,强化阅读作为内容的主要特色,如设置“快乐读书吧”“名著导读”“整本书阅读”等栏目。这涉及教材选文的多文本组合策略,即课文内容如何在不同文本的相互映照下,彰显其背后意义。文学领域将文本之间的这种联系,称为“互文性”。教师了解和认识“互文性”理论,有助于其更好地把握统编版语文教材的选文特征,改变教材有什么就教什么的学徒状态,增强对统编教材的适切性运用。

一、“互文性”的内涵解读

(一)“互文性”的理论概述

互文性,英译为intertextuality,又称“文本间性”,是由法国当代文学理论家、后结构主义批评家朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)于1966年在《如是》杂志撰文《词、对话、小说》时提出。随后,她在《封闭的文本》中谈到“互文性”是研究文本语言工作的基本要素,是一篇文本中交叉出现的其他文本的表述。[1]受巴赫金对话理论的影响,克里斯蒂娃在著作《符号学:符义分析探索集》中,进一步明确文本内的词语建构,取决于横轴(作者—读者)和纵轴(文本—语境)之间的关联。即“每一个词语(文本)都是词语与词语(文本与文本)的交汇;在那里,至少有一个他语词(他文本)在交汇处被读出……任何文本的建构都是引言的镶嵌组合;任何文本都是对其他文本的吸收与转化”[2]。

如果说巴赫金倡导的“复调”“对话性”等理论为“互文性”的提出起到奠基作用的话,那么罗兰·巴特(Roland Barthes)的“主体消解”思想,则推动了“互文性”理论的传播。巴特认为,正是文本的“多维空间组合”与“各种引证的编织物状态”,使得“任何写作都不具有初始性、原创性”,作者“意图表达的内在东西本身只不过是包罗万象的一种字典,所有的字都只能借助于其他字来解释、说明……”[3]文本编织的重点,在于从“可读性”向“可写性”转换。因为阅读是不断发现意义的过程,即“它是一种处于生成过程中的命名,是孜孜不倦的逼近,换喻的劳作”[4]。

由于“互文性”理论脱胎于文学母体,加之文化意义的符号批判功用,其在发展中逐渐形成“诗学形态”和“解构批判”两大派别。“诗学形态”重在对文本对象进行考察。热拉尔·热奈特(Gérard Genette)把“跨文本性”视为文学创作的对象,“互文性”只是其中一种类型。值得注意的是,热奈特将“互文性”界定为多文本共存的联系功能,将以往广义概念的多文本派生功能归置于“超文性”中加以探讨,解决了互文性界定过程中含糊不清的问题。[5]米切尔·里法泰尔(Michael Riffaterre)从读者阅读和接受的角度切入,认为“互文性”是独特的阅读方式,他以深层把握研究对象为基础,把文学材料里的其他文本当成是本体文本的参考对象。[6]与致力于把握文脉结构的“诗学”方向不同的是,持“解构批判”论者主张文本解读不受既有文本结构的规限,认为“一切皆互文”,代表观点为德里达的“延异”说。这一学说旨在破除文本单一、静止、封闭的结构化存在,认为读者可以从不同视角出发对文本进行分析,意义产生于多元交织的话语之中。后现代社会更是为“互文性”理论的发展提供了丰富土壤,甚而有人提出“互文性是后现代的一个重要标志,如今‘后现代主义’与‘互文性’是一对同义词”[7]。

(二)“互文性”的功用

“互文性”反对文本的同一性、模式化,但这并不意味着以漫无边际、无限延展的文本虚无主义姿态存在。“跨文化”是“互文性”的要义,“同中求异”是“互文性”的存在方式,“对话”是“互文性”的时代主题,“意义生成”是“互文性”的价值诉求。“互文性”倡导的文本构成方式,意味着它不仅是一种理论,也是一种方法,为文学与文化研究引入新观点并与其他新视角结合,发挥了重要作用。[8]

第一,在文本交互中形成多元共生的文本观。“互文性”既可以指不同文体之间的互文,也可以是具体语篇下不同文段之间的互文。这样的文体组织结构,打破了科层序列化的话语空间秩序。在文本与他本、文本与他者的关系建构中,消除了“作者意图”权威,形成多元共生的文本观。

第二,基于对文本的“前理解”激发阅读情感。“互文性”强调文本解读的“读者中心”视角,以“前理解”的方式在读者与文本之间建立有效沟通的桥梁。按照海德格尔的说法,这种“前理解”的结构,是“先行具有、先行视见及先行掌握”的存在,它“掌握构成了筹划的何所向。意义就是这个筹划的何所向,从筹划的何所向方面出发,某某东西作为某某东西得到领会”[9]。读者基于自己的人生感悟、先验认知和文化视野,在和文本的对话中要么愉悦之感油然而生,要么失落之情难以言表。

第三,在改写中实现经典诞生。改写是“互文性”在文本中的一种主要表达方式。改写可以有多种形式,包括选择性引用、模仿、置换、拼贴和翻译等。能够被改写的任何一部作品,其主题符合社会文化发展主潮流,在被纳入新文本,彼此频繁互文时,得到社会公众认可,成就文学经典。需要注意的是,为防止改写被污名化为对原作品的“失真”,改写者需要审慎对待作品的叙事方式;读者需要比较改写意图和原文意指之间的联系,并作出价值澄清。

二、从“互文性”看统编版语文教材的选文特征

(一)以意义的无限组合,提升学生的共情能力

统编版语文教材不是镜像式地呈现知识,而是强调“去中心化”的组织秩序,主张文本结构的开放性、网络化和整体性。教材充分发挥“文化母乳”的功能,从编写语言到插图装帧,都以“亲学生”的方式,把课堂中的学生代入文本之中,建构多维意义的空间组合。“文本不是各种意义的并存,而是某种信息,某种不断的交叉……文本所依赖的并不是其内容的含混,而是其所谓能指之网的‘立体摄影的多元性’”[10]。学段间、单元间、单元内的诸多文本,基于主题关键词的相互联系,发生链接,建起“超文本”。每一个文本的出现,都是对前一个文本的递补、召唤,多次的相关指向呈现螺旋上升的趋势,形成“无限组合的意义”。

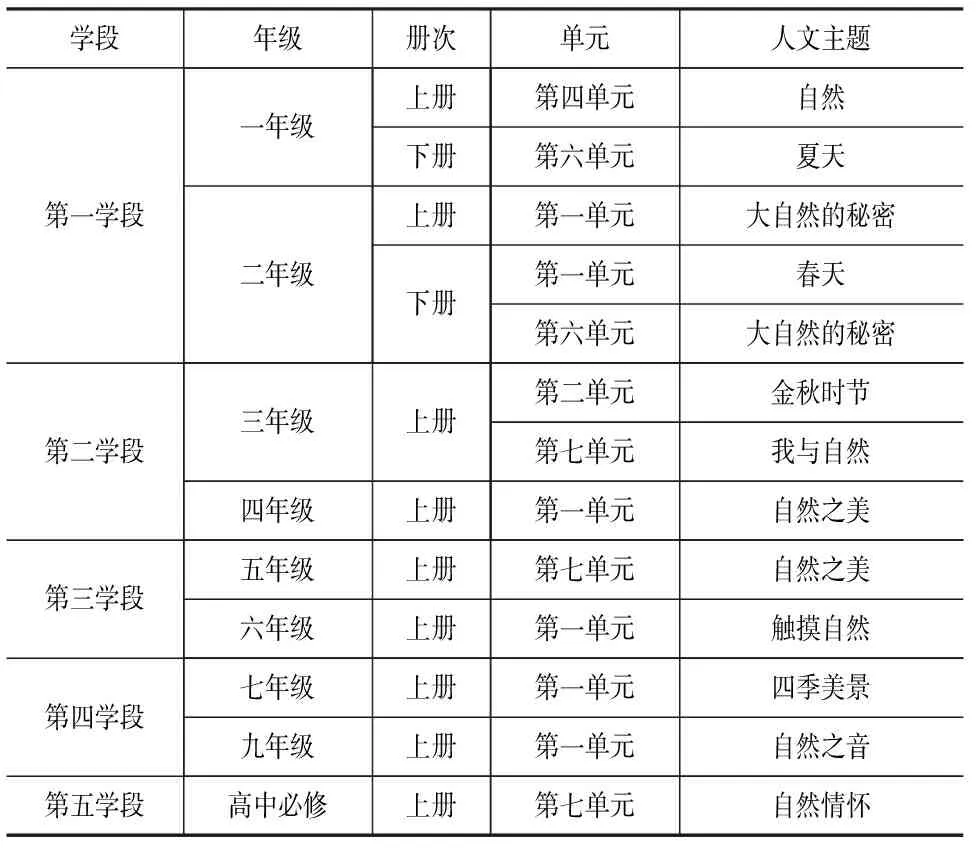

例如,贯穿语文教材五个学段的“自然(四季)”这一人文主题(见表1),正是主题的无限回归,在延伸学生可接受范围的过程中,提升学生共情能力。第一学段“大自然的秘密”重在描写自然景观、描绘自然现象、介绍自然奥秘,使学生产生观察自然的兴趣与热爱自然的情感;第二学段“我与自然”和第三学段“触摸自然”指向第一学段的“观察自然”,引导学生利用听觉、嗅觉、触觉等多种感官感受自然之美,使自然以更为立体的形式加以呈现,蕴含人与自然和谐相处的最佳状态;第五学段则在第四学段“借景抒情”的基础上,表达其对生命与人生的哲学之思。教材内容选取从侧重认知到体验、写景到抒情的转变,使学生在扩大对同类文本阅读量的过程中,产生人与自然、人与生命和谐相处的共情。

表1 统编版语文教材中人文主题“自然(四季)”的无限回归现象

(二)以内容的多重对话,拓宽学生的文化视野

言语是思维的“外部器官”。对话的背后,反映了所表述的事实收获了怎样的社会评价。“正是社会评价使得表述的事实上的存在以及它的思想意义具有现实性。它决定对象、词、形式的选择,决定它们在具体表述内独特的组合。它也决定内容的选择、形式的选择以及形式和内容之间的联系”[11]。从教科书的话语世界来看,教材编写者、文本内容与教材使用者之间建立起了“文本—话语—文化”三元结构。从显性层面看,这是文本之间的交互对话;从隐性层面看,这是学生与选文作者之间认知体验的对话。

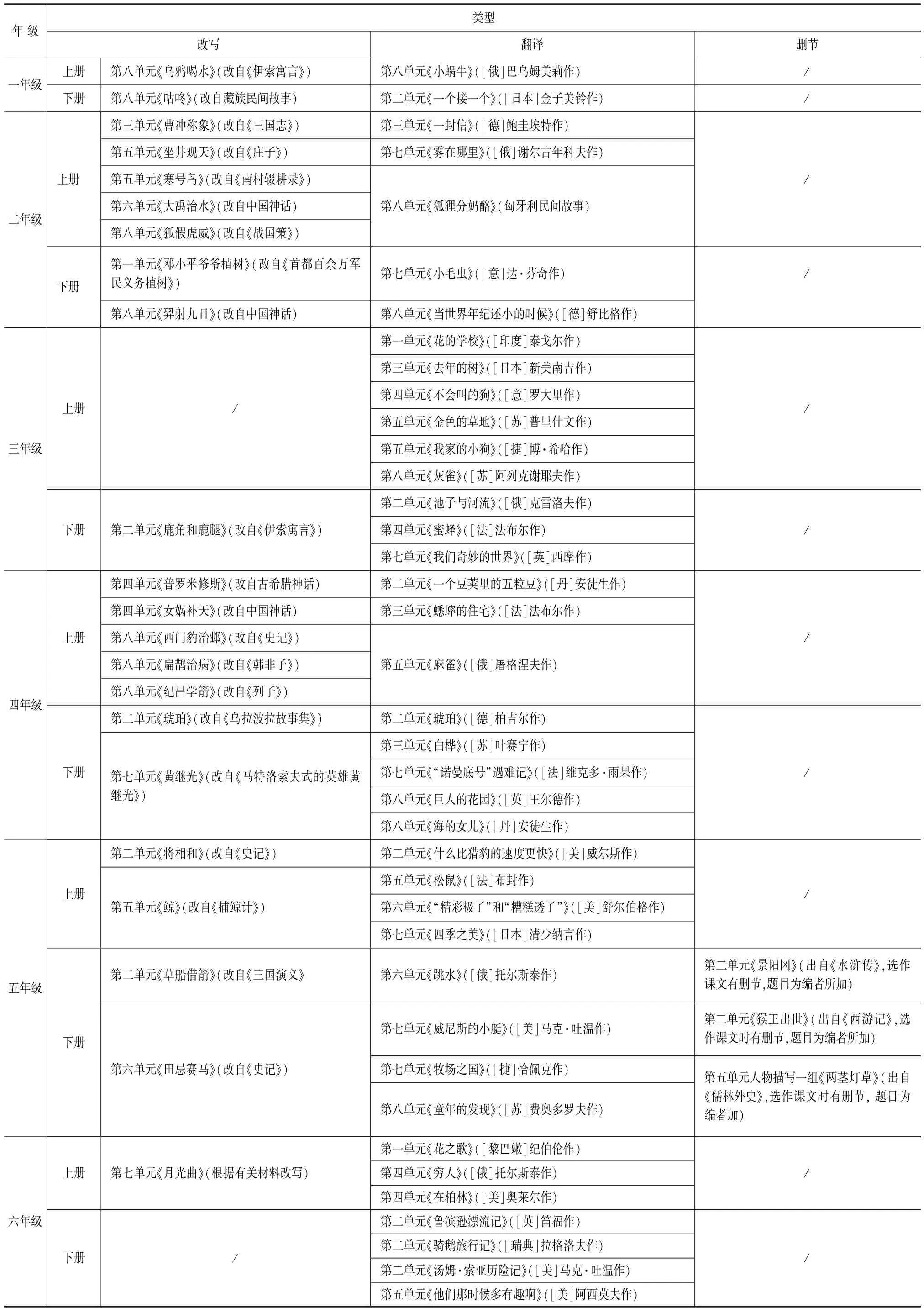

就前者而言,“文本”对“互文本”的改写、翻译、删节,是文本间对话的重要形式。

教材编写者充分考虑学生已有学习经验,在课程标准的指导下,对纳入教材选文的“原文本”(又称“互文本”)进行适量改动(见表2)。以“文本间对话”为旨趣的互文空间,旨在遵守汉语表达规范和顺应时代发展需要,守护好国家意志和经典传承的主阵地。例如,教材在选用泰戈尔作品《花的学校》时,从符合文义与学生可理解性两大出发点考虑,对“狂欢地跳着舞”“壁角”“散学”等不符合现代汉语规范表述的词句进行了修改。[12]

表2 教材选文中的改写、翻译和删节的对话统计(以统编版小学语文教材为例)

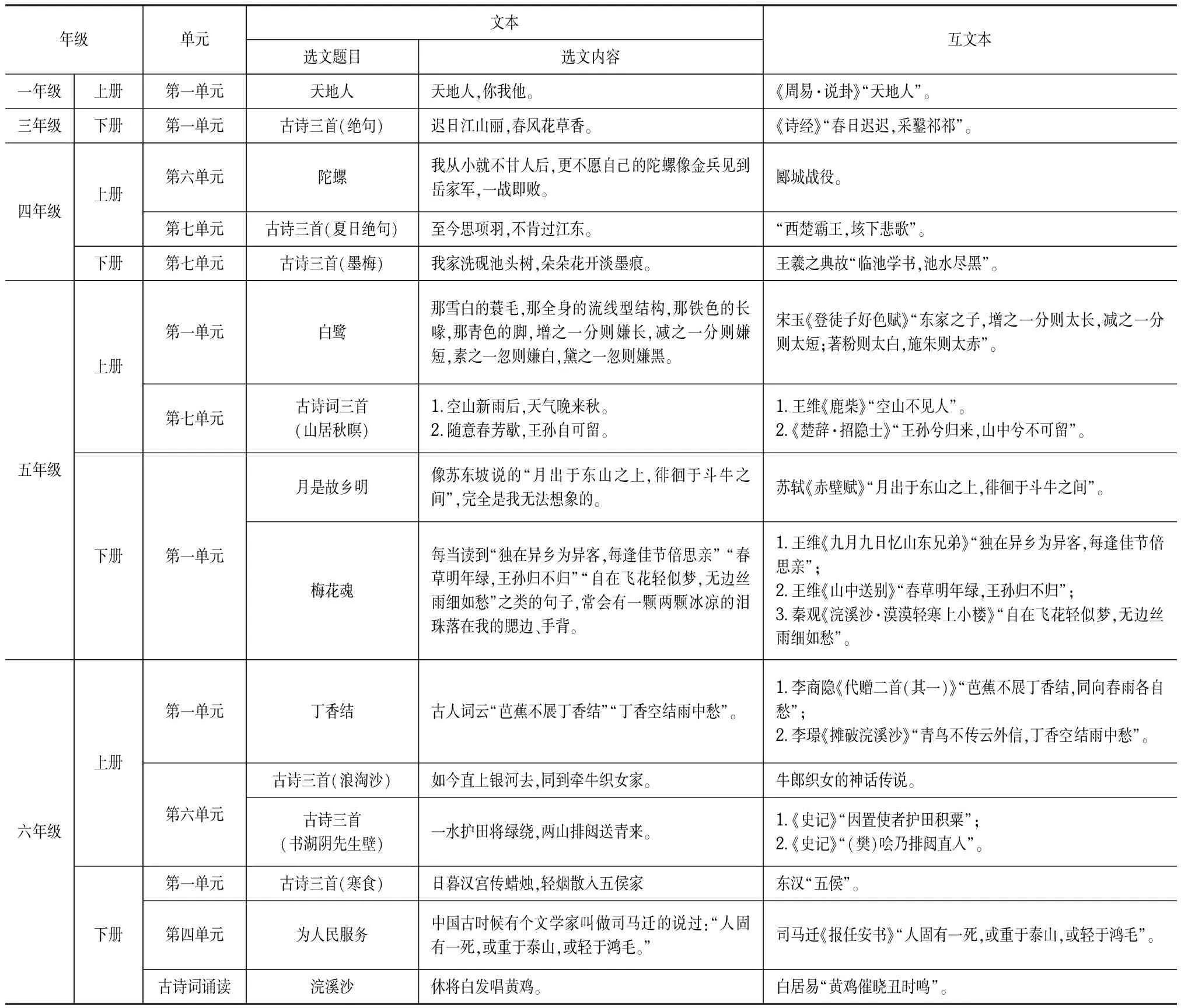

就后者而言,学生并不是以他者的视角对话文本,而是以“在场”的方式对话作者。钩联教材选文与“互文本”的经典词句,成为教材选文的“痕迹”。“痕迹”并不是简单地追本溯源,在引经据典中,创设情境,为学生营造“在其中”的“交织”体验。“学生顺着痕迹的指引‘站在景象之内’,触摸‘肉身化’的世界,参与文本创造,重构文本意义,在‘期待视野’不断的‘改写’与‘更新’中,真实面对并自行处理文本内部的紧张关系,达到感同身受、物我合一的境地”[13]。(具体见表3)在此,以六年级上册的《丁香结》为例,具体阐释。作者借景抒情,以丁香花表达自己的思绪情感。学生之所以能够理解作者对丁香花的态度,离不开作者对“芭蕉不展丁香结”和“丁香空结雨中愁”两句古诗词的引用。学生仿佛同作者一起,站在窗前,目睹摇曳在细雨中的丁香,感悟其中的忧愁。

表3 教材选文与学生的对话统计(以统编版小学语文教材“用典”为例)

(三)以结构的复现联系,巩固学生的语用理解

复现是以重新记录的方式,多次呈现文本内容。“结构的复现”大致有两种形式:第一,共时层面文本内话语的复现;第二,历时层面不同版本同一文本的复现。文本内的共时复现与文本间的历时复现,既是文本结构的表征,赋予文本所承载的知识观念生产空间,又体现该版教材的编写逻辑,促进意义的多元生成。

共时层面同一文本内话语的复现是指在同一文本中,前后存在二次及以上次数的重复内容(除去人物称呼、拟声词等强调情况),并以小句、句子等形式加以呈现。从数量上看,随着学段提升,文本复现比重有所增长。即从小学低学段的15.87%,增加至高中必修阶段的22.81%。从内容看,多是以人物话语的形式呈现于童话、民间故事、戏剧和古诗词当中,利于读者把握文本的内在逻辑,丰富其情感世界。如三年级《胡萝卜先生的长胡子》中的复现文本——“胡萝卜先生的胡子刚好在风里飘动着”分别出现于第六、八自然段,学生对照复现文本的前后内容,感悟到胡萝卜先生的和蔼可亲,进而进行故事续写与创编。

历时层面不同版本同一文本的复现则是指在不同教材版本中,选用同一文本,关注同一文本在不同版本教材中担任的不同功能与结构,帮助教师解读、把握文本。如教材中的《田家四季歌》。该文最早收录于1935年由朱文叔编写、上海中华书局印刷出版的《国语读本(一年短期小学用)》中。朱文叔秉承“教材选材客观化”的理念编选记录一年四季农事活动的《田园四季歌》,符合当时农业社会的国情,顺应儿童的生活经验与阅读兴趣。时过境迁,新时代的统编版语文教材将反映农业生产的《田家四季歌》编排在识字单元,引领学生在认识、书写汉字的过程中,体悟劳动人民的艰辛与智慧,培养其正确的劳动观念。同一文本在不同版本教材中所处的结构和功能不尽相同,这也为教师确定教学生长点提供了多元可能。

三、基于“互文性”的语文教材教学逻辑构建

(一)确定教学关注点,进行多文本链接

以往教材内容片面强调知识性,单元内容衔接较为随意,无形之间割裂了单元内和单元间的逻辑联系,不利于学生语言文字建构和运用能力的提升。统编版教材“双线组元”的教材编写思路,要求教师在指导学生学习“一类课文”时,首先要对语文要素进行明确解读,明确其任务表征和达成方式。例如,统编版语文教材五年级上册第二单元的语文训练要素为“学习提高阅读速度的方法”。教师需要对“提高”“阅读速度”“方法”明了于心;随后,对位课程标准中第三学段就“阅读”部分在朗读和默读上提出的新要求,结合学生实际学习能力,确定学习任务。

语文要素的明确,为教师教学关注点的选择以及多文本之间的链接提供了铺垫。这个关注点可以从修辞方式、表达方式、文本特征等方面进行选择,也可以从具有启发教育意义的社会热点问题中选择,具有一定的包容性、可延展性和可讨论性。进而,教师在文本之间建立起互文关联的链接组合。例如,教师为了突出《大美兰亭》中的兰亭之“美”,选择王羲之《兰亭集序》(节选)、赵孟頫《兰亭十三跋》(第四跋、第十二跋)、王文杰 《读帖》、李世民《王羲之传论》、宗白华《论魏晋行草》(选自《论晋人的美》)、林语堂《书法的韵律》(选自《吾国吾民》),由诗序之美链接出书法之美,由书法之美链接出悠久的历史传承,由历史传承链接出“天下第一”的历史评价,由历史评价链接出美学分析和哲学阐释,把《兰亭集序》的文学之美、书法之美、传承之美、艺术之美与人格之美巧妙地嵌合在一起,形成丰富多彩、强烈浓郁的文学、艺术、思想与文化语境。[14]

(二)利用对话文本,巧设教学内容

统编版语文教材编写是语文核心素养导向下的体系重建,是主文本与他文本相互对话构建起的互文空间。师生整合目标、任务、内容、情境和评价等多种教学要素,创设基于情境的知识解决问题的“大单元”。这一“大单元”往往借助“化用”“翻译”与“删节”,将“互文本”镶嵌到“文本”中,通过“文本”与“互文本”的参照对比指向更具深度与广度的教学。

教师可在适当教学时机对“化用”的“互文本”进行还原,将还原后的“互文本”与“文本”进行比较,引导学生利用“互文思维”感知“文本”与“互文本”相似内容、相似形式间的差异意境。国外作品和古籍的不同翻译版本,均易产生互文。针对译文“文本”,教师可寻找适合学生认知发展水平的不同“互文本”,促进学生将所积累的语言材料与互文资源建立有机联系,理解同一含义下不同词语的选用规律,配合具体语境以培养学生的良好语感。针对教材编写者对“文本”的删节行为,教师在教学过程中也可持一种审美静观的态度复位被删节的文本。这种合理复位形成的比较互文,将引发学生深入探寻教材编写者删节的意图并探讨其合理性。将“化用”“翻译”“删节”过程中的“互文本”设计、选用为教学内容,其间形成的巨大对话张力会促进师生重新审视文本,形成解读的新视角。

(三)把握开放结构,拓展教学环节

文本“可读性”向“可写性”的转变,为把握其开放结构提供可能。文本的开放结构不仅局限于共时层面的复现,给予学生续写的机会,还涉及教材编写者提供给教材使用者的改写机会,为学生进入教材参与重新书写、重新生产、重新创造提供了具体通道。同时也为课堂教学由教师单一的教授走向学生的集体建构提供可能,实现教材文本动态的育人价值。

在具体教学活动中,教师可利用互文展开读写联动的教学,结合共时层面的复现特征,合理安排续写环节,引导学生基于复现话语与文本结构,展开大胆想象,填补当前文本结构中的空白,以完善师生共同理解下的文本内涵。作为拓展环节,教师也可引导学生或对“文本”文体进行改写,或对“文本”内容进行改写。针对跨体改写,教师可设置类似于将古诗文改写为散文的教学环节,这一具有挑战性的活动可助推学生深度理解古诗文,加强语言表达能力以还原场景、刻绘意象、拓展意境。针对内容改写,教师可依据文本内容的某个突出点进行改写活动的设计。在这一过程中,学生可凭借个人经验的差异延展出不同的意义空间,这种互文的改写方式易引起学生对教材文本突出点的关注,而学生间的改写内容也成为鉴赏教材“文本”的重要“互文本”,成为多维度理解教材“文本”的重要教学资源。“可读性文本”到“可写性文本”的发展,使得文本结构更具开放性与多元性,学生被赋予文本内容接受者与文本意义缔造者的双重身份,教师的课堂教学更富生机与活力,从而促使语文教育由思想封闭走向思想解放。